“運算一致性”的價值理解與實踐路徑

【摘 要】《義務教育數學課程標準(2022年版)》在“數與運算”主題中提出,要讓學生“感悟數的概念本質上的一致性,體會數的運算本質上的一致性”。就“運算一致性”而言,需要教師從宏觀、中觀、微觀三種視角來理解,從算理、算法、算律三個維度來表達,通過意義、模型、策略三條路徑來實踐。

【關鍵詞】小學數學;運算一致性;計數單位;意義關聯;數形結合;模型建構

【中圖分類號】G623.5? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2023)14-0007-05

【作者簡介】王嵐,清華大學附屬中學廣華學校(北京,100124)副校長、小學部校長,正高級教師,江蘇省數學特級教師,“江蘇人民教育家培養工程”培養對象。

2022年4月,教育部印發義務教育課程方案和語文等16個課程標準(2022年版)。面對新的課程方案和課程標準,需要一線教師在學習中思辨、在比較中研讀。《義務教育數學課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)在“數與代數”領域關于“一致性”的表述引發了筆者的深入思考與深度實踐。

一、從宏觀、中觀、微觀三種視角理解一致性

1.宏觀視野下的一致性

宇宙之中,萬事萬物皆處于運動、發展、變化之中。《荀子·儒效》有言云:“千舉萬變,其道一也。”千變萬化的是表象,其本質規律是一致的。正所謂“萬變不離其宗”。這里的“道”和“宗”都蘊含了事物發展變化規律在本質上的一致性。

人的成長與發展同樣遵循生長規律的一致性,每個年齡段的兒童都具有這一階段兒童共同的身心發展特點。皮亞杰提出兒童認知能力發展存在著階段性,分為感知運動階段(0~2歲)、前運算階段(2~7歲)、具體運算階段(7~11歲)和形式運算階段(11歲以后)。每一個階段的兒童,在認知能力發展方面都具有階段發展的共通性與發展方向的一致性。

從核心素養發展的角度來看,學生在不同階段的數學素養發展也具有一致性。新課標從三個方面表述數學課程要培養的學生核心素養:會用數學的眼光觀察現實世界,會用數學的思維思考現實世界,會用數學的語言表達現實世界。同時,將核心素養在小學、初中、高中三個階段的具體表現從內涵上進行貫通與銜接,如高中學段核心素養表現之一的數學抽象,在初中學段就具體表現為抽象能力,在小學階段整體體現為數感、量感和符號意識。新課標的表述方式從內涵上將小學、初中、高中的核心素養表現貫通起來,使得整個基礎教育階段的數學課程標準達成統一,實現整體性、一致性和階段性。[1]

2.中觀視域中的一致性

在課程內容的組織上,新課標提出要重視內容的結構化整合。從課程內容的角度理解一致性,可以從以下五個層面進行思考。

其一,數學課程內容的總體編排具有一致性。各個學段之間的內容彼此關聯,層層深入,螺旋上升,形成了一個系統化的數學知識結構。例如,小學階段的“數與運算”和初中階段的“數與式”在內容方面就具有一致性,數的運算從加法、減法、乘法、除法單一的運算開始,逐步發展到混合運算。隨著數的認識不斷拓展,逐漸從整數運算延伸到小數、分數運算,進而發展到有理數的運算。

其二,數學課程內容的領域安排具有一致性。例如,“數與代數”領域從《義務教育數學課程標準(2011年版)》原有的六個主題整合為兩個主題,將具有高相關性的“數的認識”和“數的運算”這兩個主題整合為“數與運算”這一個主題,就是強調數學學科本質與學科內容結構化設計的具體表現,強調數與運算具有一致性。這樣的整合編排,有利于凸顯數學本質,有利于學生更好地建構數學認知系統。

其三,數的概念與數的運算從本質而言具有非常強的意義相關性,數的意義和數的運算具有一致性。數的概念的建構基石和數的運算的底層邏輯都是計數單位。從數的概念的運用和數的運算的解讀來看,數的概念是數的運算的前提,數的運算是對數的概念的應用。對于算理的理解和算法的解讀,最終都要追溯、回歸到數的意義。

其四,數的運算與運算之間具有非常密切的聯系,小學階段學生學習的加法、減法、乘法、除法,從其根源來說都是加法的發展與演化。減法是加法的逆運算,乘法是加法的簡便運算,除法是減法的簡便運算,除法也是乘法的逆運算,所有的運算都可以還原為加法。因此,從這個意義上來說,加法、減法、乘法、除法這四種運算具有一致性。

其五,同一種運算在整數、小數、分數的具體計算中,從形式上來看,很多都不盡相同,從算法的表述來看,有些還相去甚遠。但究其本源,無論是整數、小數還是分數計算,其內在的算理是一脈相承的,其內隱的算律是可遷移運用的,因而從運算的內涵和意義來說具有一致性。

3.微觀視角里的一致性

從更為具體的角度來看,同樣一個算式,在多樣化的運算過程中,其外在表現形式可以是完全不同的,但觀其根本,其內在的核心仍然是完全一致的。這里的“一致”,可以是算理的一致,可以是算律的一致,可以是概念的一致,也可以是意義的一致。

例如,分數除以整數的計算方法就有不同的外在表達,如計算4/5÷2,可以是4/5÷2=4÷2/5=2/5,也可以是4/5÷2=4/5×1/2=2/5,還可以是4/5÷2=4/5÷10/5=4/10=2/5。從除法的意義來看,4/5÷2可以看成把4/5平均分成2份,也就是把4個1/5平均分成2份,將1/5看作計數單位,對計數單位的個數進行平均分,即4÷2/5;從分數的意義來看,4/5÷2可以看成把4/5看作一個整體,平均分成2份,每份就是4/5的1/2,可以用4/5×1/2;從計算經驗的遷移來看,4/5÷2可以先轉化為相同的計數單位再進行計算,4/5÷2=4/5÷10/5=4/10=2/5。三種計算方法的生長點都在于對“平均分”這個大概念的理解,其本質具有一致性。再次聚焦后續的計算過程,4÷2/5、4/5×1/2、4/5÷10/5的具體運算也都體現了對計數單位以及計數單位個數的計算,體現了運算一致性的內涵。

二、從算理、算法、算律三個維度表達一致性

1.算理:讓算法有魂

在小學階段,整數運算是小數運算、分數運算的基礎。整數運算的算理可以推廣、遷移到小數和分數的運算中。從運算一致性的角度重新審視現有的教材和當下的教學,我們往往會發現,整數運算有整數運算的計算法則,小數運算有小數運算的計算法則,分數運算的計算法則與小數運算的計算法則大不相同。算法各不相同,算理是否相通呢?

以加減法運算為例,整數加減法和小數加減法在運算過程中都需要做到數位對齊,相同數位上的數相加減。而在進行分數加減法計算時,受整數加減法和小數加減法計算法則的負遷移,學生容易推想為分母和分母相加減作為分母,分子和分子相加減作為分子。出現這一現象的主要原因就是教師教學時重算法而輕算理,重結果而輕過程,從而導致學生對算理的理解不清晰。整數加減法和小數加減法為什么需要數位對齊后相加減呢?我們調研發現,有相當比例的學生并不清楚深層次的原因,相同數位上的數相加減背后的算理是相同計數單位的數才能直接相加減。而分數的計數單位和整數、小數按數位確定計數單位有很大的不同,分數的分母決定了分數的計數單位。因此,分數單位相同的分數才能直接相加減。當我們追溯知識的本源時就會發現,整數、小數和分數加減法從形態上看存在差異,從算法上看有所不同,但算理完全一致。計數單位相同時,可以直接相加減。計數單位不同時,需要轉化為計數單位相同的數再進行加減。同分母分數可以直接相加減,分母不變,分子相加減。異分母分數需要先通分轉化為同分母分數后再進行加減,其背后的原理其實與整數和小數加減法完全一致。通過這樣的聯系、對比與分析,學生就會清晰地感受到,分數加減法是整數和小數加減法的拓展,加減法運算的本質就是相同計數單位的不斷累加或遞減。

2.算法:讓算理有形

新課標指出,計算教學要讓學生“經歷算理和算法的探索過程,理解算理,掌握算法”[2]。從這一角度來看,理解算理和掌握算法同等重要。如果說算理是內部的處理器,算法就是外部的顯示儀。算理,讓算法有魂;算法,讓算理有形。

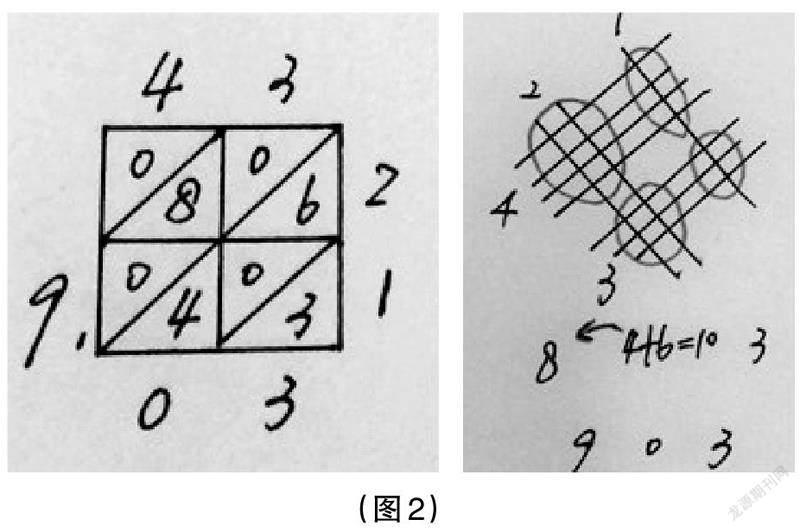

以兩位數乘兩位數的整數乘法為例,面對43×21這樣一個具有挑戰性的問題,學生通過自我嘗試、同桌交流、小組研討,進而在全班分享環節呈現出很多具有創造性的解決方案(如圖1)。有的在兩位數乘一位數的經驗基礎上嘗試進行豎式計算,有的基于兩位數乘整十數的計算經驗及乘法的意義進行脫式計算,有的基于長方形的面積計算創造性地轉化為分區計算。

有經驗的教師還可以引入更多的解決方案,如鋪地錦的方格解法、畫斜線的數點解法(如圖2)。分析各種方法,解決方式不同,外在形式不同,內在算理卻具有一致性。每一種算法形式化的外殼下所包裹的都是計數單位及其個數累加的內核。“萬法歸宗”的算理,讓每一種算法都擁有數學的精神內核;“條條大路通羅馬”的算法,讓算理擁有數學的形式表達。

3.算律:讓算理有根

小學數學中涉及的運算律主要有加法交換律、結合律以及乘法交換律、結合律、分配律。運算律是運算自身發展的必然需要,是基本運算在算法執行中產生的規約。

如果說算法是外顯,算理是內核,那么算律就是運算的根服務器。從上例所呈現的43×21的各種算法來看,都需要建立在基本運算律的基礎之上。無論哪種具體的算法,都是基于計數單位及其個數累加的算理而出現的。而計數單位及其個數的累加,具體可以表達為43×21=(40+3)×(20+1)=(40+3)×20+(40+3)×1=40×20+3×20+40×1+3×1=903,這一長串運算過程,不僅基于數的組成的相關知識,也基于乘法分配律的基本運用。乘法分配律不僅適用于整數,也適用于小數。小數乘法的運算過程和整數乘法的運算過程,從算律到算理,從算理到算法,總體具有一致性。如4.3×2.1=(4+0.3)×(2+0.1)=(4+0.3)×2+(4+0.3)×0.1=4×2+0.3×2+4×0.1+0.3×0.1=9.03,從運算過程來看,和整數乘法相比,我們會發現它們的相似度極高,都是運用乘法分配律進行計數單位和計數單位個數的計算。

三、從意義、模型、策略三條路徑實踐一致性

1.意義關聯:運算一致性的內涵基礎

談到數的運算,就不能不談數的概念。數的概念與數的運算是具有一致性的,這也是數的運算一致性的前提和基礎。整數、分數、小數本質上是一脈相承的,都是基于計數單位構建的。而數的運算的核心就是計數單位及計數單位的累加或遞減。數的概念及數的運算都是以計數單位為統領的。因此,從意義關聯的角度建構數的概念與數的運算的一致性,是運算一致性的內涵基礎。

在教學中,需要教師著重關注建立數與運算之間的關系,引導學生體會和感受計數單位在數的概念建立和數的運算過程中的統領作用,體會數的表達方式和數的運算方法之間的一致性。數的概念重點聚焦的是計數單位及其個數的多少;數的運算重點研究的是計數單位及其個數的增減。以計數單位為大概念,數與運算就形成了強聯結。基于計數單位這一大概念,需要教師從小學階段數與運算的整體視野全面設計、系統安排、層層推進。

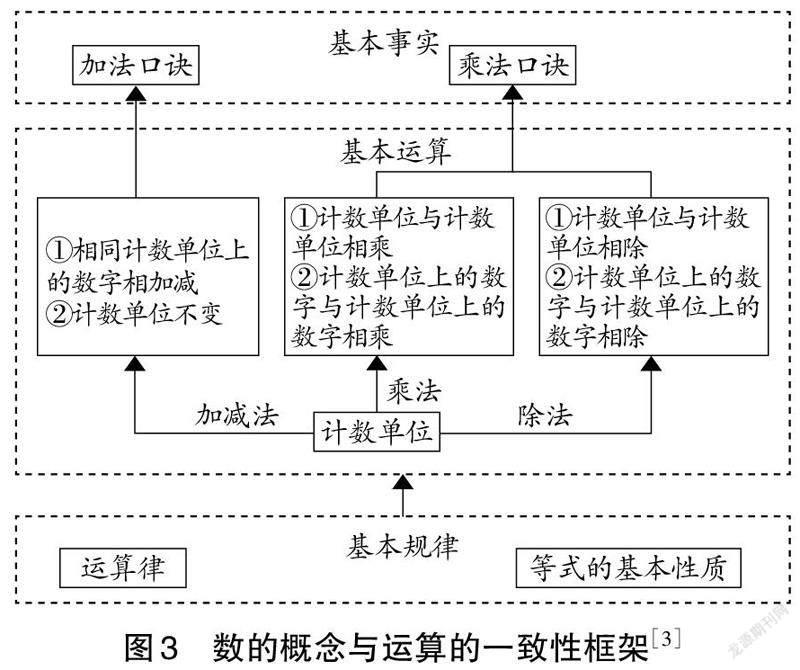

鞏子坤、史寧中、張丹建構了數的概念與運算的一致性框架(如下頁圖3),將核心概念、基本規律、基本運算、基本實施的關系進行了系統呈現,對一線教師從意義上理解和建構數的概念與運算的一致性進行了結構化引領。

2.數形結合:運算一致性的物理支架

基于小學生認知發展的階段性,在數的運算的學習過程中,教師可以引導學生借助形的表達將算理可視化。運算的本質其實就是計數,計數需要關注計數單位及計數單位的個數。聚焦計數單位是什么、計數單位的個數是多少,借助直觀形象的圖示,可以做到有形可依、有理可說、有法可循。

例如,可以利用小棒圖、圓片圖、點子圖、方塊圖、示意圖、流程圖等表達計數單位的累加或細分,表達計數單位個數的累加或遞減。基于運算進行操作與繪制,畫出思考,畫清思路;基于圖形進行解釋與推演,說清算理,講清算法。數與形彼此關聯,以數解形,以形釋數,充分發揮符號表征與圖形表征的不同優勢,從“畫數學”到“話數學”再到“數學化”,為體會和感悟運算一致性提供物理支架。

3.模型建構:運算一致性的核心關鍵

在數的運算的教學中,不僅需要以數的概念為基礎,同時也需要以運算的意義為基石。尤為需要從小學低年級起就重視學生對于加法、減法、乘法、除法模型的建構,并且在四個模型間建立關聯。以加法模型為底座,生長和延展出減法、乘法、除法模型,引導學生感受加法、減法、乘法、除法這四種運算之間的聯系,體會加法運算是所有運算的基礎,感受其他運算與加法運算之間的關系,感悟其他運算都可以還原為加法。

另一方面,隨著學生對于數的認識范圍的擴展,在建構整數加法、減法、乘法、除法運算模型的基礎上,還需要引導學生衍生建構小數和分數的加法、減法、乘法、除法運算模型,并通過算理的同根同源、算法的萬法歸宗,將其與整數加法、減法、乘法、除法運算模型一起納入加法、減法、乘法、除法運算模型的總體框架之中。

在這樣的學習和研究歷程中,從模型建構到模型拓展,進而到模型歸一,為后續數系擴張后的運算學習打下堅實的基礎。

從數的概念本質上的一致性到數的運算本質上的一致性,從理解到認同,從認同到實踐,在解構中重新建構,在建構中持續升級,我們攜手走在研究與實踐的道路上。

【參考文獻】

[1]唐彩斌,史寧中.素養立意的數學課程:《義務教育數學課程標準(2022年版)》修訂解讀[J].全球教育展望,2022,51(6):27.

[2]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:18.

[3]鞏子坤,史寧中,張丹.義務教育數學課程標準修訂的新視角:數的概念與運算的一致性[J].課程·教材·教法,2022,42(6):50.

責任編輯:王春亞