中國式現代國有企業治理:理論證成與實踐進路

朱羿錕 張寶山

摘 要:國有企業治理應當走中國式現代化道路,中國特色現代國有企業制度是中國式現代化治理在國有企業治理中的體現。中國特色現代國有企業制度“特”在將黨的領導落實于公司治理全過程,通過將黨組織確立為法定治理主體,調整形成“黨組織—董事會(監事會)—經理層”的治理結構,更有利于實現國有企業治理雙重目標。中國特色現代國有企業制度能夠有效緩解國有企業政企關系不分、代理問題突出、激勵約束不足等問題,制度設立上具備合理性、必要性。想要發揮應有的治理效能,則需要將中國特色現代國有企業制度與分類治理、混合所有制改革等措施相結合,形成制度合力,同時考慮將其融入集團運行過程中,構建出具備普遍適用性的制度框架。

關鍵詞:中國式現代化;國有企業治理;中國特色現代國有企業制度;公司治理;黨的領導

基金項目:省級橫向課題“南方電網公司完善治理范本”(0000002022080201FL00001)。

[中圖分類號] D922.291.91;F276.1 ? ? ? [文章編號] 1673-0186(2023)005-0059-021

[文獻標識碼] A ? ? [DOI編碼] 10.19631/j.cnki.css.2023.005.005

一、引言

國有企業治理是一個世界性問題,相關理論和實踐的討論,是“二戰”以來各國經濟治理的重心。中國國有企業治理伴隨著經濟體制改革不斷前行,國有企業的蓬勃發展向世界證明了公有制經濟的合理與正當性,這一過程中的理論發展與實踐創新,為全球國有企業改革做出了重大貢獻。

盡管國有企業治理取得了有目共睹的成效,但國有企業發展過程中的有關問題依然不容忽視。這些問題包括:第一,目標多元化導致經營效率低下。國有企業既追求盈利這一經濟目標,又追求如穩定就業、保障公共產品與服務供給、促進區域協調發展等政治目標[1],多重目標帶來的負擔損害國有企業經營業績。杜瑩和劉立國從股權結構的質、量兩方面對中國上市公司的股權結構和公司治理效率進行了實證分析,發現國家股比例與公司績效顯著負相關[2]。第二,政企不分、干擾市場公平競爭問題。政府為保證國有企業履行政治職能,往往會賦予國有企業經營特權和便利,例如提供廉價貸款和土地等,這造成市場競爭不公正和不充分,損害市場效率[3]。第三,多重代理問題。國有股東追求社會效益與企業追求利益最大化的代理問題,國有企業所有者與經理人之間的信息高度不對稱導致國有企業經理人與國家大股東之間的代理問題,以及國有企業經理人為了政治晉升損害中小股東所產生的經理人與中小股東之間的代理問題[4]。由于經理人實際上控制著公司,加上國有企業長期以來的軟約束、監督乏力等問題,國有企業的內部人控制現象則更為突出[5-9]。第四,國有企業經理人選拔和激勵約束問題。為了落實國有企業政治目標,國有企業偏向從政府中而非經理人市場選擇領導人。這導致了企業領導人缺乏經理人市場的聲譽約束,許多國有企業領導人的職位安全性與企業真實業績沒有多大關系,國有企業領導人更多地把自己看成是政府官員,而不是企業經營者,因此他們往往更傾向于追求短期利潤,沒有追求基業長青和技術創新的動力[10]。第五,公司治理邊界不清問題。企業集團化是國有企業治理的主流模式之一,在我國國有企業改革過程中就曾采用“抓大放小”的策略,通過并購重組等方式組成集團式國有企業進行管理。武常岐和錢婷研究發現集團控制將加劇國有企業股東間的代理問題,產生母公司作為股東控制子公司的掏空行為[11]。這間接導致集團內部各公司邊界不清晰,子公司喪失獨立法人人格①,這同時是政企不分的一種表現形式。

國有經濟作為中國經濟的主導力量,在新時代需發揮其應有的作用,在追求自身做大做強的同時,還要發揮帶頭引領作用,促進整體經濟高質量發展。為此,國有企業須進行更加全面且深層次的改革,通過自身高質量發展支撐整體經濟高質量發展。而優化治理能力和治理水平,解決上述所提及的治理問題,是實現這一目的的關鍵。就公司治理而言,并沒有放之四海皆準的模式,不論是外部控制主導的“英美模式”,還是內部人集團控制下的“日德模式”,都只是公司治理一般性原理在不同制度背景下的反映。OECD認為:“好的或者有效的公司治理制度是具有國家特性的,它必須與本國的市場特征、制度環境以及社會傳統相協調。”[12]

我國國有企業與域外各國所處的國情不同、社會制度不同、文化傳統不同,不應簡單照搬其他國家公司治理模式,必須建立一套根植于我國政治經濟文化土壤、與大的體制合拍的中國特色現代國有企業法人治理結構。中國特色現代國有企業制度②是立足于中國現實國情,所設計出的能夠在經濟社會層面實現中華民族偉大復興中國夢的企業制度。縱觀世界實現現代化的過程,西方現代化主要由市場推動實現,蘇聯和東亞現代化加入政府這一因素。但它們都并未從根本上超越以資本為主導的發展邏輯以及以資本為核心的現代性原則,以此為基礎的現代化伴隨著生產力發展的是貧富分化與階級固化在不斷加深,畸形的生產關系限制了生產力的發展活力,弊端不斷顯現[13]。中國式現代化則在借鑒吸收前人經驗教訓的基礎上,將政黨納入進來,形成由政黨、政府、市場共同推進實現現代化的格局,中國共產黨以人民為中心的價值追求正是破解資本邏輯下人與社會發展困境的最優解,中國特色現代國有企業制度則是中國式現代化治理在國有企業治理中的體現。這種中國式現代化理論思維支撐中國發展壯大并持續助力推進中華民族偉大復興,是中國為全人類實現現代化所提供的中國智慧、中國方案、中國力量,具有重大的理論與實踐意義。

鑒于此,本文將從國有企業治理視角出發,探討中國特色現代國有企業制度“特”在何處,分析中國特色現代國有企業制度如何解決上述提及的國企治理問題,結合2023年發布的《中華人民共和國公司法(修訂草案二次審議稿)》(以下簡稱“《公司法(修訂草案二審稿)》”)①,從理論角度證成中國特色現代國有企業制度的合理性。最后,本文將建立中國特色現代國有企業制度適用框架,為制度的貫徹與實踐提供借鑒。

二、中國特色現代國有企業制度特征與治理邏輯

“中國特色現代國有企業制度,‘特就特在把黨的領導融入公司治理各環節。”[14]通過企業黨組織內嵌到公司治理結構當中,對原有的企業治理結構進行了調整,在保障做強做優做大國有資本的同時,實現國有企業政治性及公共性職能。

(一)“特”在將黨的領導落實于公司治理

堅持中國共產黨的領導是推進中國式現代化治理的本質要求之一。國有企業始終是壯大國有綜合國力、促進社會穩定發展的中流砥柱,是中國特色社會主義的物質基礎與政治基礎。國有企業不僅肩負黨的政治建設這一政治目標,作為國民經濟穩定器,國有企業同時需要追求增加社會就業、保障和改善民生、助力脫貧攻堅等目標。要貫徹這種意志與使命,必須立足于國有企業自身的本質特性,構建具有中國特色的國有企業治理體制機制。中國共產黨將為人民服務作為宗旨,以滿足人民追求日益增長美好生活需要為目標,有義務和能力代表全民對國有企業進行管理和監督。

改革開放以來,國有企業治理體制經歷由經理(廠長)負責到現代企業制度,再到特色國有企業制度的演進,企業黨組織定位逐漸清晰。

1978年到1992年,國有企業治理模式經歷了黨委領導下的廠長負責制或黨委領導下職工代表大會(或職工大會制)、廠長負責制(黨委發揮政治核心作用)兩個階段[15]。1978年黨中央頒布的《關于加快工業發展的若干問題的決定(草案)》(簡稱“《工業十三條》”)規定黨委是企業的領導核心,廠長負責組織實施,接受黨委領導和監督。直到1987年,黨的十三大指出由廠長(經理)負責,黨委在企業管理中發揮政治核心作用。1988年頒布的《中華人民共和國全民所有制工業企業法》明確規定國有企業實行廠長(經理)負責制,黨組織主要精力要放在加強黨的建設上。這一階段,隨著放權讓利的推行,黨委逐步脫離企業具體生產經營活動,使其政治和社會職能在企業內部逐步虛化,廠長在國有企業內部家長角色逐步強化[16],企業“一把手”管理體制形成。

鑒于上一階段廠長負責制下黨的領導弱化導致出現嚴重內部人控制的問題,國有企業逐步開始強化黨的領導。1993年黨的十四屆三中全會提出要建立現代企業制度,國有企業領導體制逐漸由廠長負責制向以股東會、董事會、監事會以及經理層為主的現代公司治理結構過渡。1997年,黨中央在《關于進一步加強和改進國有企業黨的建設工作的通知》[17]中首次明確:黨組織參與國有企業公司治理依靠“雙向進入、交叉任職”領導體制。《公司法》規定依照黨章開展黨的活動,黨的十六大、十七大以及十八大修訂的《中國共產黨黨章》中始終明確國有企業黨的基層組織定位在發揮政治核心作用,圍繞企業生產經營開展工作;支持股東會、董事會、監事會和經理依法行使職權;參與企業重大問題的決策。這一階段,黨組織定位主要是發揮政治核心作用,盡管實際參與公司治理,但卻沒有成為法定治理主體,也并未明確黨組織在治理過程中的角色定位。

黨的十八大以來,習近平總書記在全面總結我們黨領導國有企業80多年實踐探索、積極借鑒發達國家公司治理的有益經驗基礎上,提出“堅持黨對國有企業的領導是重大政治原則,必須一以貫之”[18]的論斷。同時,他還指出堅持黨的領導、加強黨的建設,是國有企業的“根”和“魂”,是我國國有企業的獨特優勢。[18]2020年中央全面深化改革委員會第十七次會議明確,中央企業黨委(黨組)是黨的組織體系的重要組成部分,發揮把方向、管大局、促落實的領導作用。2021年發布的《關于中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》明確:“中央企業黨委(黨組)是黨的組織體系重要組成部分,在公司治理結構中具有法定地位。”[19]在2023年公布的《公司法(修訂草案二審稿)》第一百七十條規定,國家出資公司(包括國有獨資和國有控股公司)中中國共產黨的組織,按照中國共產黨章程的規定發揮領導作用,研究討論公司重大經營管理事項,支持公司的組織機構依法行使職權。

自此,黨組織在公司治理結構中的地位已然清晰,即國有企業法定的治理主體已然由原來的股東會、董事會、監事會以及經理層增加至黨組織、股東會、董事會、監事會以及經理層。盡管在之前的實踐當中,黨組織已經充當了公司治理主體的角色,但是這種角色并未得到法律的確認,這既導致黨組織在公司治理中行權不規范,也導致黨組織的行為并未得到法律的明確認可。例如在八一農場與金泥公司股東會決議案中,最高院再審裁定書中以黨委會前置討論程序未納入公司章程為由否定前置討論程序具有法律效力[20]。而中國特色現代國有企業制度則確立了黨組織的治理權,使其行為具有法律效力,以此來實現國有企業黨的領導。黨組織作為治理主體之一,參與國有企業政治權、決策權、經營權與監督權的分配,形成新的治理格局,是我國國有企業制度的鮮明特征。

(二)調整公司治理權力分配

黨組織作為法定主體后,改變了原有的公司權力分配格局。公司治理權涉及公司控制權和剩余索取權的分配,剩余索取權主要關系激勵的問題,下文進行論述,此處主要討論控制權的分配問題。就國有企業而言,其控制權可細分為政治權、決策權與經營權、監督權。

一是政治權。政治權主要涉及國有企業的政治和社會職能,即國有企業需要服從國家經濟建設和社會發展的大局,為政府的宏觀政治經濟政策服務,例如作為反經濟周期調節器,遏制某類產品或服務的高通貨膨脹以穩定物價等。盡管政府可以通過制定政策等方式實現這一目的,但由于市場瞬息變幻,很多經濟波動都是快速產生的,難以通過立法的形式短時間去實現控制和靈活調整,通過企業黨組織傳達和落實國家的指令,可以更快地應對市場的反應。黨組織能夠幫助企業貫徹政府制定的方針政策,實現國有企業的功能定位。因此,黨組織擁有國有企業的政治權。《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》指出“國有企業黨委(黨組)發揮領導作用,把方向、管大局、保落實”[21],所謂把方向就是要把握企業經營決策的政治方向,管大局則是統籌協調國家戰略布局和企業整體發展,保落實則主要是在企業中落實黨發布的政策方針指示。

二是決策權與經營權。決策權和經營權是企業日常經濟運行過程中的重要權力,兩者聯系緊密,決策權涉及公司戰略,如經營策略、財務策略等的最終決定權,而經營權則是依據有關決策實施經營活動的權力。在一般的企業當中,決策權主要由董事會享有自不必多言。在國有企業當中,由于國有股份所有者缺位,國有企業由國有資產監督管理機構(國資委)履行出資人職責。但因信息不對稱問題,國資委事實上難以有效地行使決策權,故部分決策權由黨組織代為行使,保障國有企業重大經營事項的安全性、實現國有資本保值增值也是黨的政治職責之所在。2010年7月15日中共中央、國務院頒布的《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》指出“凡屬重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作(簡稱“三重一大”)事項必須由領導班子集體作出決定”[22]。意見第十三條還指出,董事會或未設董事會的經理層應就”三重一大“事項事先聽取黨組織意見,進入董事會、未設董事會的經理班子的黨委(黨組)成員,應當貫徹黨組織的意見或決定。由此可見,國有企業黨組織享有“三重一大”事項的決策權(通過集體決定或前置研究討論)。

經營權一般屬于經理層的權力。在國有企業轉型過程當中,經理的諸多職責主要由董事長接替,并且以往國有企業的人事任免權多由政府掌握,這導致決策機構與執行機構人員重合。經營權實際被董事會所控制,表現出高度集權和“內部人控制”的治理特征,經理層并沒有擁有真正的權威,也沒有獲得權威帶來的激勵。鑒于這一情況,國有企業開始經理人的市場化招聘改革[23]。2015年中共中央、國務院發布的《關于深化國有企業改革的指導意見》(以下簡稱“《深化改革意見》”),明確指出要堅持黨管干部原則與董事會依法產生、董事會依法選擇經營管理者、經營管理者依法行使用人權相結合,推行職業經理人制度,實行內部培養和外部引進相結合,合理增加市場化選聘比例。市場化選聘淡化了經理層的政治色彩,更加注重經理人的經營能力,經營權逐步與政治權相分離,并且開始根據具體情況主要由經理層行使。

三是監督權。在我國現行《公司法》架構下,監督權主要由股東會授權監事會行使。這種治理結構部分借鑒了德國治理模式。但與德國有所不同的是,德國的監事會履行的是董事會職責,董事會(即管理委員會)履行的是高管團隊的職責,二者之間是垂直關系,即監事會是在董事會之上的,我國監事會則與董事會是平行關系。從實際來看,監事會并未在公司治理過程中起到應有的作用,一來是由于監事的薪酬以及監事會的有關開支均由公司承擔,這層利益關系使得監事(會)不得不聽從董事長或董事會的安排;二來是監事會大部分成員都是兼職,監事會主席(成員)的地位和權威較董事長等都相差甚遠,這樣不科學的結構使得監事會的監督難以做到公正客觀和有力有效。我國在董事會層面又借鑒美國的獨立董事(外部董事)制度,黨組織在國有企業當中承擔著紀律監察的職能,監事會監督職能被“擠占”。因此,在《公司法(修訂草案二審稿)》當中,規定了公司二元治理結構,即公司若滿足獨立董事要求的,可以不設立監事會,給予公司自主選擇權,同時規定國有獨資公司不設立監事。在此種語境下,監督權將讓位于黨組織和董事會:黨組織監督公司決策的政治正確性,以及(與紀檢監察部門相配合)對領導干部進行紀律監督;董事會則是通過獨立董事(外部董事)制度,對于公司決策在經營上的合理性進行監督,以保證公司決策能夠為公司帶來經濟效益。

(三)利于實現治理雙重目標

黨組織融入公司治理,成為法定治理主體,將原來的“董事會—監事會—經理層”的治理結構調整為“黨組織—董事會(監事會)—經理層”,更有利于實現國有企業的目標。

對于國有企業的目標,理論界眾說紛紜。單一經濟目標論認為正是政策性負擔才導致了國有企業的預算軟約束問題,因此國有企業應該剝離政策性負擔,追求單一經濟目標[24]。這一目標僅僅看到了國有企業作為微觀市場主體應承擔的職責,但卻忽略了國有企業在宏觀調控過程中所發揮的作用。單一經濟目標可能會在短時間內一定程度上提升企業的經營效率,但長遠看必然會對整體市場與社會協調發展、風險防控、公平分配等造成損害。因此,有學者認為國有企業所有決策行為必須堅持社會主義政治方向,維護廣大人民利益,所以國有企業的目標不能簡單地以股東價值最大化來概述,而是具有國家使命感,必須為人民謀福利,實現全民追求美好生活的目標,以此提出國有企業應當以政治目標為主兼顧經濟目標,即雙重目標論[1]。

本文認為,國有企業須兼顧政治與經濟目標。政治性是國有企業的根本屬性,國有企業應當旗幟鮮明才能更好地為國家發展、為人民幸福而服務。但政治目標與經濟目標以何者為主,則根據國有企業所處行業有所區分。我國近年來實行企業分類改革治理,分為商業類和公益類,商業類企業通過商業化運作,在提高國有資本效益的同時,推動實現國有資產保值增值,經濟目標大于政治目標;而公益類國有企業注重追求社會整體效益,以保障民生、服務社會、提供公共產品和服務為主,政治目標大于經濟目標。

政治目標的實現需要有專門的公司治理體制保障與落實,這在中國特色現代國有企業制度中有所體現。首先,黨組織通過與上級黨組織和政府的聯系溝通,更好地接收黨的意志和最近指示。其次,黨組織擁有“三重一大”事項的決定權與前置研究討論權,對公司重大人、事、物的變動進行集體討論研究決策,充分考量相關變動的政治正確性。再次,黨組織通過“雙向進入、交叉任職”的方式融入董事會、經理層,更加切實地參與董事會、經理層治理活動過程當中,并在其中充當政治考量員的角色。同時,黨組織分享了一部分決策權和監督權,通過權力的行使提高企業治理水平,助力實現政治目標。最后,黨組織通過企業黨建活動,將黨的意志和政府指示傳達至基層員工,保證國有企業從上至下都能夠保證其政治正確性。

三、中國特色現代國有企業制度的治理著力點

改革核心目的是通過改革的方式解決國有企業運行過程中所產生的問題,提升國有企業治理能力和治理水平。我國自黨的十八大以來開啟全面深化改革,中國特色現代國有企業制度是全面深化改革階段用以解決國有企業運行過程所面臨的政企關系不清、代理問題突出、激勵約束不足等問題的新理念、新思路、新辦法。

(一)保障國有企業獨立自主經營

尊重企業獨立自主經營權是建立有效市場的關鍵,各國對于國有企業的管理皆傾向于貫徹這一理念。例如美國國家所有制企業基本類似于私營企業,實行董事會領導體制,但董事由總統直接任命。每一個國家所有制企業的成立,該企業的設立目的、董事會組成、經營范圍及經營方式的具體細節都會有國會通過的單行法律為監管依據[25]。英國則于20世紀70年代成立了一家國家獨資的控股公司——英國國家企業局①,作為監督和管理國有股股權的專職機構[25]。新加坡成立淡馬錫公司,負責新加坡國有資本的投資與運營[26]57。但不應將政企分開理解為撇清政府與國有企業的關系,誠如國有企業運行模式的典范——淡馬錫公司仍然會通過行使股東權利來影響被投資公司(淡聯公司)的發展戰略,英國、歐盟等所設立的黃金股②也同樣有著干預公司決策的功能。政企分開的科學內涵應當是尊重企業作為市場主體的獨立性,杜絕不當的行政干預,避免出現公司治理的行政化。

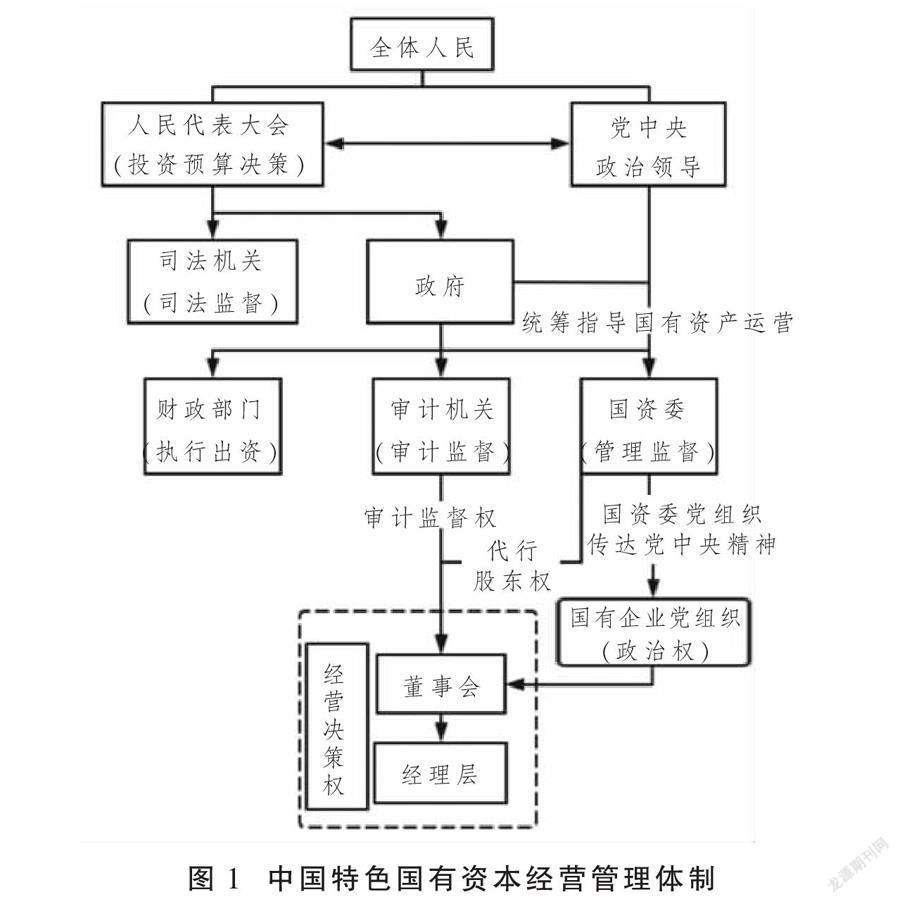

政企分開需要建立一套行之有效且符合中國實際的資管體制來實現這一目的。在改革開放之前,國有企業因政企不分淪為政府附屬物,喪失自身經營獨立性。但隨著改革開放的進行,政府逐步放權于企業,1993年黨的十四屆三中全會通過的《中共中央關于建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》明確指出要建立產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度。為塑造國有企業獨立地位,1994年國有企業改革試圖將國資委構建為一個獨立于政府經濟規制和產業政策、單獨形式股東權利的機構,但實踐逐漸偏離了最初的構想[26]41。2002年,我國將原本隸屬財政部的國有資產管理局改組為直屬于國務院的國有資產管理委員會,本意將國資委作為出資人代表,僅行使股東權利而不享有行政權或規制權,現行《公司法》規定了國資委有章程批準權、重大事項審核權、董事選任權等權利。這一做法是對淡馬錫“政府—國資運作平臺—企業”三層架構的國有資本管理運營模式的借鑒[27],卻由于體量和體制多方面的差異,最終呈現出南橘北枳的效果。2013年十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(以下簡稱“《決定》”)當中,明確要完善國有資產管理體制,提出要從原來的“管企業、管資產”轉向為“管資本”。讓國有資產管理機構逐步從企業日常經營活動中退出,由管實物形態的國有企業向管價值形態的國有資本轉變,使得企業自主作出市場決策,成為獨立經營主體。

考慮到國有企業的政治目標,企業有關決策須進行政治上的考量,由國資委等政府部門承擔這一任務,既會存在政企關系紊亂的問題,也加大了代理的成本。中國特色現代國有企業制度下內部治理格局則能夠很好地解決這一問題。首先,由黨組織行使政治權等權利對國有企業的決策進行研究討論,將考量過程放在企業內部進行,尊重國有企業的獨立性。其次,春江水暖鴨先知,黨組織作為國有企業內部治理結構,相對于國資委等政府部門更具備信息優勢,能夠做出更加科學的研判。通過配套改革資管體制與企業內部治理結構,科學界定國有資本所有權和經營權的邊界,調整國資監管機構的權責事項,真正落實企業的法人財產權和經營自主權。

(二)治理國有企業公司代理問題

國有企業存在國家大股東和中小股東之間的代理問題、國有企業經理人與國家大股東之間代理問題以及國有企業經理人和中小股東的代理問題,這些代理問題因所有者缺位和目標多元化而產生[4]。為解決代理問題,學者從競爭、產權和公司治理等多個角度提出了解決思路。

一是林毅夫等提出了競爭論,認為國有企業改革的關鍵在于徹底剝離國有企業的政策性負擔,與不同所有制的企業在同一起跑線上參與市場競爭,借助市場競爭的“優勝劣汰”機制,激發國有企業內在的潛力[24]。這種觀點旨在通過競爭促使公司減少管理層偷懶行為并降低產品成本,產生激勵效應,同時充分競爭能夠更好獲得行業的平均利潤等信息,更好根據行業數據對企業經營情況進行評價,克服信息不對稱帶來的監督無力問題。近年來,我國反復強調競爭中立原則①以維護市場競爭秩序[28]92-94,即是對此所作出的回應。但競爭論也存在其局限性。首先,徹底剝離國有企業的政策性負擔將會使得國有企業純粹追求商業利益,喪失其政治屬性,這種做法顯然有悖建立國有企業的初心。其次,雖然競爭能夠通過優勝劣汰倒逼企業提高自身經營效率,但是一些特殊行業,例如一些公益性企業,所提供的產品和服務涉及人民基本生活保障、經濟發展水平的提高和社會穩定,在一定程度上具有壟斷合理性[28]65。在OECD對競爭中立原則的表述中,同樣作出了排除適用的表述,即“該原則僅適用于公有制機構從事的商業活動,非商業和非營利活動除外”[29]。因此,需要依據行業特性以及企業自身屬性對企業進行分類治理,更加符合差異性治理、精準施策的要求。

二是張維迎則提出了產權論,其認為國有股東的“廉價投票權”使其沒有動力對經理進行監督和激勵,國有企業相對于私營企業具有天然的績效劣勢,改革的出路是私有化[30]。我國在改革過程中將一些國有資產進行了私有化處理的實踐證明,這種方法有效地提高了我國整體市場運行效率。黨的十八大以來我國提出要讓市場在資源配置中起決定性作用,并積極推動國有企業的混合所有制改革,通過各種資本的交叉融合,促進國有資本放大功能、保值增值并提高企業競爭力。但全部私有化的做法顯然不太現實。首先,歷史已經證明公有制經濟存在其合理性,在國防安全、國民經濟關鍵行業產業、關系民生的夕陽產業等,需要由公有制經濟起到托底和支撐的作用。其次,全部私有化可能會導致財富和權力的高度集中、加劇社會貧富差距。公有制經濟能夠有效平衡效率和公平,為我國實現共同富裕奠定基礎。世界各國公有制經濟的發展側面說明了公有制經濟存在的必要合理性,據經濟合作與發展組織(OECD)最新公布的統計數據,截至2017年底,世界主要國家(40個)中央政府共有2 467家國有企業,資產價值超過2.4萬億美元,雇傭人數920萬①[31]。這些數據與2014年相比,無論是國有企業的數量還是資產規模都有所增加[32]。正如以習近平同志為核心的黨中央反復強調要堅持“兩個毫不動搖”[33],協調發展公有制和非公有制經濟,才能在高質量發展中實現共同富裕。

三是還有觀點指出良好的公司治理也能夠有效解決國有企業代理問題,通過提高公司內部治理水平,形成有效的制衡結構,激勵和約束公司管理層,能夠有效解決公司代理問題[34]。自改革開放以來,我國就開始關注公司治理問題,1993年通過建立現代企業制度,形成了現代公司治理結構。黨的十八大以來,我國圍繞國有企業治理實踐當中權責不清、約束不夠、缺乏制衡等問題,提出建設中國特色現代國有企業制度。

中國特色現代國有企業制度通過將黨組織融入公司治理,作為法定治理主體,強調國有企業黨組織要發揮領導作用。首先,黨組織參與治理解決了國有企業所有者主體虛置的問題,通過各級政府及國有資產監督管理機構對國有企業黨委成員的考核,使得國有企業的治理目標更多地體現出人民意志,同時也加強了國有企業本該具備的經濟效益動機。柳學信等通過實證研究發現,黨組織能夠通過前置討論權的行使在經濟決策之前進行政治把關,通過行使否決權阻止了一部分政治上存在問題的議案進入董事會決策流程,提高了決策效率,達成政治與經濟目標的有機統一[35]。其次,雙向進入程度越高,越能削弱國有企業的內部人控制問題,在全面從嚴治黨的背景下,董監高團隊中的黨委成員作為黨的領導干部,必須堅持公私分明、崇廉拒腐,并通過監督機制提升公司治理水平與創造經濟效益的能力。付永剛等通過實證研究表明國有企業雙向進入可以通過提高公司治理水平,改善企業績效[36]。但值得注意的是,許多研究表明交叉任職并不能直接提升企業績效,在黨的十五屆四中全會所提出的“國有獨資和控股公司的黨委書記和董事長可以一人兼任”背景下,容易出現高度集權的“一人”治理格局,不利于公司的民主決策和形成科學的公司治理結構[36-37]。因此,仍有必要考慮優化交叉任職的方式,例如由公司董事長、監事會主席或總經理擔任黨委副書記或者黨委書記擔任公司副董事長等。同時,推進高管層市場化選任,如引入獨立于政府的獨立董事以及從經理人市場選拔職業經理人,以此優化高管層的布局。最后,黨委成員能夠推動統一戰線工作納入國有企業的公司治理體系之中,通過領導工會、共青團等群團組織,使黨領導統一戰線的優勢得以充分發揮,進而調動中、基層員工的工作積極性,并能夠協調關系、化解矛盾、爭取人心、凝聚力量,有效降低高層管理團隊與普通員工之間的委托代理風險。黨組織能夠引領塑造家國一體的企業共同體思想,通過精神激勵的方式,增強企業全體人員的積極性和使命感,不僅有利于提高職工工作效率,而且能夠助推企業積極履行社會責任。柳學信等人通過研究發現,無論是國有企業還是民營企業,企業黨組織治理對國有企業ESG(環境、社會責任和公司治理)表現都存在正向影響[38],充分表明了黨組織增強企業責任感的能力。

綜上所述,競爭、產權以及公司治理都能夠在一定程度上緩解企業代理問題,因此,我國在全面深化改革階段,應當將分類治理、混合所有制改革與構建中國特色現代國有企業制度有機結合,共同發力,實現國有企業政治性和經濟性的雙重目標。對此,下文還將進一步論述。

(三)克服國有企業激勵約束難題

公司治理制度的核心內容之一就是高層管理者的激勵和約束機制[39]。激勵機制著力解決委托人與代理人間的動力問題,就國有企業而言,激勵方式包括薪酬激勵與政治激勵。國有企業薪酬激勵問題一直備受討論,合理的薪酬契約被認為是協調委托代理關系的有效工具[40],最優契約理論指出通過提高薪酬業績敏感性,使高管層與股東間的目標趨于一致,進而激勵高管采取有利于股東價值最大化的行為和決策[41]。國有企業由于無法進行股權激勵曾一度被指無法實現真正的最優契約,但隨著2005年中國證監會頒布了《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》,鼓勵國有企業設計合適的激勵機制激勵其經理,2006年國資委發布了《國有控股上市公司(境內)實施股權激勵試行辦法》之后,國有企業逐漸出現股權激勵制度。并且,隨著股權激勵的方式多元化,通過現金方式股份支付同樣能夠實現高管薪酬與公司業績相掛鉤,設計足以激勵管理層的薪酬支付方式已不是問題。盡管如此,當前研究仍表明中央企業高管人員的經濟激勵是不足的[26]180。其中原因是我國對于國有企業高管薪酬存在嚴格限制,由于國有企業高管薪酬涉及社會收入公平問題,同時國有企業高管往往存在政治身份,應當保持廉潔性。近年來隨著限薪呼聲愈高,中共中央政治局2014年出臺《中央管理企業負責人薪酬制度改革方案》,對國有企業高管畸高收入和公務消費等進行限制,2015年國家出臺的《國務院關于改革和完善國有資產管理體制的若干意見》當中也明確指出,要嚴格規范國有企業領導人員的薪酬分配。經濟激勵不足容易導致高管人員尋求其他方式的激勵來彌補經濟激勵的缺失,造成貪污腐敗行為,同時也會造成經理人逆向選擇問題,優秀的經理人由于工資過低而放棄進入國有企業的機會或者由于得不到應有的激勵而離職。

政治激勵同樣值得討論。研究表明,政治激勵對于中央管理企業和國有企業的高管是有效的,并且可以作為經濟激勵不足的一種替代方式[26]188。但同時,政治激勵往往會導致經理人的短視問題,由于經理任期結束后往往會回到政府部門,經營企業不過是走入仕途的階梯,經理人往往并不關注公司的長遠發展,甚至為了粉飾短期業績而損害企業長期利益。

中國特色現代國有企業制度能夠有效平衡經濟激勵和政治激勵之間的關系。黨組織作為法定主體能夠一定程度上將政治職責與經營職責相分離,針對不同成員的偏好設計不同的激勵方式。前文已提及,在黨組織承擔政治職責的前提下,應適當從市場上選擇擅長經營的職業經理人參與公司經營,由于職業經理人主要看重經濟激勵,帶有政治身份的經理人則看重政治激勵。職責分離為職業經理人與非職業經理人的差異化激勵提供了空間,職業經理人應盡可能進行市場化定價,非職業經理人則可采用經濟激勵與政治激勵相結合的方式。此外,黨組織能夠有效創造對經理人的長期激勵,美國社會心理學家馬斯洛曾提出過著名的“需求層次理論”,即人類的需求可以分為生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求五個等級,逐級遞進,人們會首先追求低層的需求,在滿足物質等基本需求之后,則會積極追求高層次需求[42]。黨組織通過黨建活動在國有企業塑造黨的先進文化環境,通過理想信念培育產生更大動力的能動性主體,實現對個人的精神激勵,這種高層次的長期激勵會促使經理人認真履職。同時,黨組織成為法定主體之后,將以集體決策對企業事務進行研究表決,組織所形成的組織信念,能夠有效克服個人的非理性行為,并且組織信念不會因為人員變動而變動,有效克服短視問題。

約束機制指對管理層經營成果、行為或決策所進行的審核監督。國有企業除缺乏制衡導致企業出現嚴重的“內部人控制”問題外,還因為軟約束問題難以對其進行業績上的衡量,即國有企業要履行政治和社會職能,難以區分其業績變動是因履行政治和社會職能所致還是經營不力所致。鑒于此,需要進行科學設計監督約束,方能保證公司治理水平和治理能力得以提升。

中國特色現代國有企業制度通過厘清政治失誤的責任和經營失誤的責任,有針對性地解決這一問題。經過黨委會決策的重大事項出現政治方面問題,應主要追究黨委會責任,重點問責作為第一責任人的黨委書記。但若此重大事項出現經營方面問題,主要追究董事會以及經理層的責任。對于非職業經理人和職業經理人同樣存在不同的約束機制,看重政治前景的非職業經理人將受到紀律監督檢查的約束,一旦失誤將可能有損其政治前景;看重市場聲譽的職業經理人則會受到經理人市場的約束,一旦經營不善則可能會被經理人市場所淘汰。黨內監督與企業法人治理結構監督、業務監督、民主監督,結合紀檢監察、行業監管、審計監督、巡視巡察等外部監督,形成了強有力的國有企業監督體系。輔以國有企業分類治理,不同類別的企業存在不同的約束限制,如公益類企業主要不以盈利為目的,主要檢查其社會責任履行狀況的真實性;處于競爭行業的國有企業,其主要追求利潤最大化,實現國有資本保值增值的功能,要對其進行經濟上的硬約束。由此可見,中國特色現代國有企業制度通過特別的體制機制安排,形成了對國有企業管理層的長效激勵約束。

四、中國特色現代國有企業制度的實踐路徑

中國特色現代國有企業制度主要從內部治理主體結構出發,通過將企業黨組織作為法定主體,調整企業治理結構,實現企業的目標定位,以此解決政企關系不明、代理問題突出、激勵約束不足等問題。正如前文所析,中國特色現代國有企業制度需要與分類治理、混合所有制改革等制度相互配合,形成制度合力,才能真正將制度優勢發揮出來。同時,如何將中國特色現代國有企業制度運用到集團企業之中,解決集團公司邊界不清晰的問題,也是制度落地的關鍵。接下來,本文通過結合分類治理、混合所有制改革等舉措,分析集團化運營過程中如何融入中國特色現代國有企業制度,構建出適用于各類企業的中國特色現代國有企業制度框架,更好地指引國企改革實踐。

(一)分類治理下的中國特色現代國有企業制度

由于我國國有企業體量龐大,幾乎遍布所有行業,以上市公司為例,在2012年上市公司涉及的18個行業中,國有控股公司分布在其中的17個行業[43]。以往國有企業“大一統”的市場化道路難以適用于所有國有企業,只有根據不同類型的企業,找準其在市場中不同的角色和功能定位,分類進行治理,才能真正讓公有制經濟在市場中發揮其應用的作用。從世界范圍來看,諸多國家都采取了分類管理的思路[44]。例如澳大利亞政府公司存在雙重管理體制,包括公司制政府企業(company GC)和法定政府公司(statutory GC)。前者是完全商業化的,它們被要求進入市場,參與市場競爭;后者則是難以在競爭性市場生存的,幾乎沒有商業化的政府企業,并且兩種政府公司受到的規制和約束也存在差別[45]。美國將依據經營領域不同將國有企業分為兩種:一種是國家對國有企業實行絕對的掌控,成為企業的唯一經營者;另一種是國家對企業不是完全控制或操縱,僅以市場經濟補充力量的身份對企業的重大經營決策施加影響①[25]。日本國有企業按照經營方式不同可以分為直營企業、特殊法人事業團體、第三部門和國有民營企業②[46]。

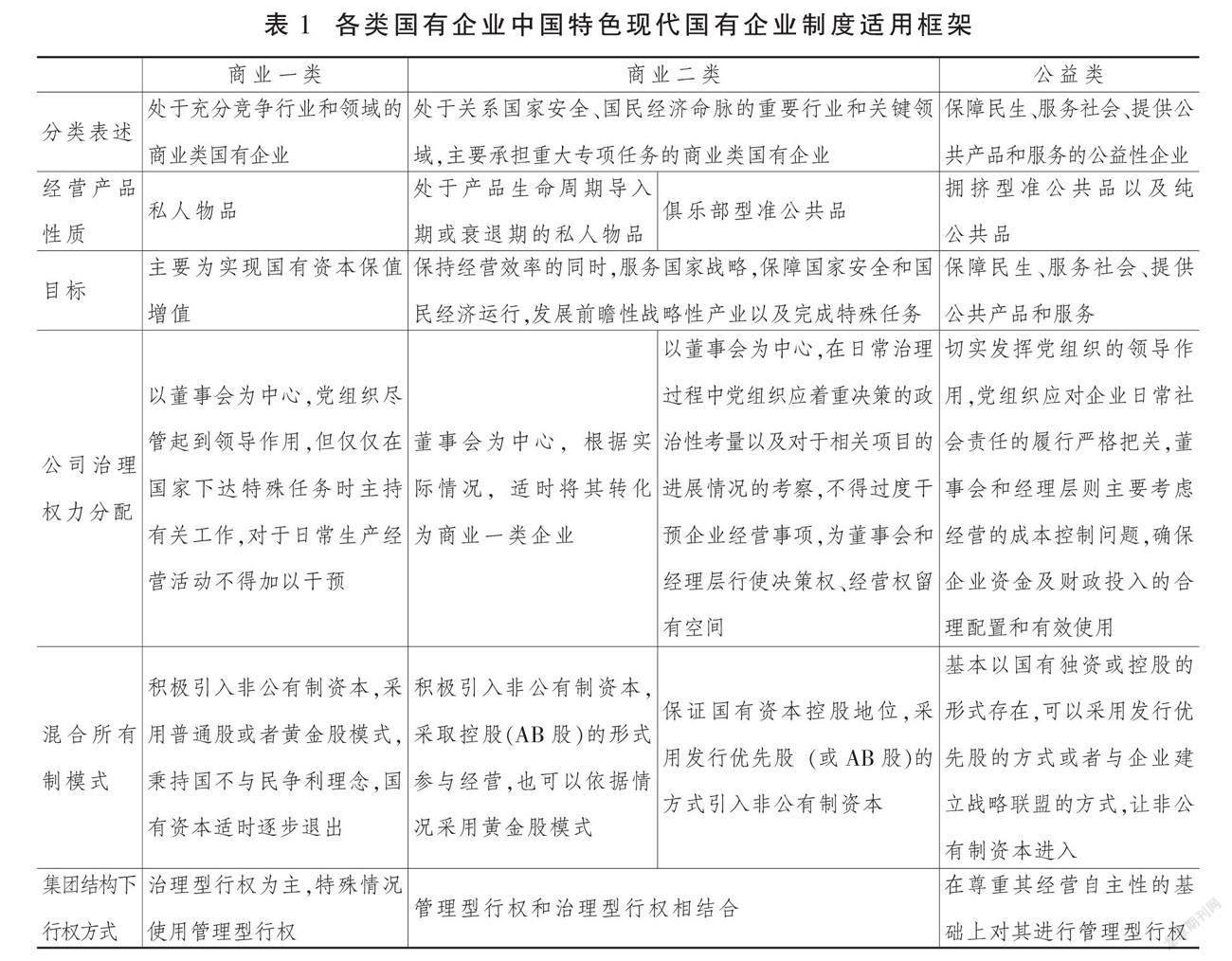

中共中央、國務院《深化改革意見》將國有企業分為主業處于充分競爭行業和領域的商業類國有企業(商業一類),主業處于關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域,主要承擔重大專項任務的商業類國有企業(商業二類),以及公益類國有企業。對商業類國有企業和公益類國有企業的目標進行了闡釋,商業類國有企業以經濟效益為主,其中強調商業二類國有企業“在考核經營業績指標和國有資產保值增值情況的同時,加強對服務國家戰略、保障國家安全和國民經濟運行、發展前瞻性戰略性產業以及完成特殊任務的考核”[47]。公益類國有企業則以實現社會效益為主要目標。

分類改革是根據所處行業的特性,或者說企業提供產品或服務的經濟屬性進行劃分的,這種產品劃分的思路其理論依據為“公共產品理論”。現代公共產品理論根據產品的非排他性、非競爭性將產品分為純公共產品、不具備排他性的準公共品(擁擠型準公共品)、不具備競爭性的準公共品(俱樂部型準公共品)以及私人產品。從《深化改革意見》中關于國有企業的表述來看:

其一,商業一類國有企業是指經營公共產品的企業,這類企業的目標也是以經濟目標為準。此類企業應當遵循市場規律公平參與競爭,政府嚴格遵守競爭中立原則,僅僅在要求其承擔政治和社會公共職能時,才能視情況給予適當補貼。由于其僅在特殊情況下承擔政治和社會職能,因此在治理結構中須以董事會為中心,黨組織盡管起到領導作用,但僅僅在國家下達特殊任務時主持有關工作,對于日常生產經營活動一般不加以干預。

其二,商業二類企業以俱樂部準公共品為主,由于其非競爭性的特質,商品若進入競爭狀態可能會導致資源的浪費,這種產品往往具有自然壟斷的屬性。除了俱樂部準公共品之外,商業二類企業還可能包括一些屬于私人產品的行業,這些行業往往處于產品生命周期的導入期或者衰退期,其進入門檻過高或者利潤水平過低,但為了滿足社會需求以及國家戰略,政府必須進入行業經營。對于商業二類企業,盡管承擔了政治和公共職能,但是由于行業的特殊性,其往往能夠盈利或者存在盈利潛質。這類企業在日常經營過程中以經濟性目標為主導,即以經營效益作為主要考察目標,對于其政治和社會職能的履行,有條件的可以以項目制考察為切入。由于其以經營為主,董事會與經理層具有較大的發揮舞臺,在日常治理過程中黨組織應著重決策的政治性考量以及對于相關項目的進展情況的考察,不得過度干預企業經營事項,為董事會和經理層行使決策權、經營權留有空間。此外,對于產品生命周期處于導入期或衰退期的私人產品,若行業的發展使得其(重新)進入成長期和成熟期,應當根據實際情況將其轉化為商業一類企業。

其三,公益性企業主要經營擁擠型準公共品以及純公共產品,由于具有非排他性,這類產品的提供往往是為了滿足公共福利的需要。這意味著在對企業進行績效考察時應當著重考察企業的社會責任履行情況而非營利性,這種社會責任的履行不能簡單地考核其捐款數額等,而是要全面考察其經營的主業對社會福利的貢獻情況。由于政治性目標是其經營的主要目標,黨組織應起到領導作用,對ESG績效嚴格把關,董事會和經理層則主要考慮經營的成本控制問題,確保企業資金及財政投入的合理配置和有效使用。通過以上分類治理,將中國特色現代國有企業制度根據不同類別企業的不同功能定位,進行相應的設計和調整,真正做到分類改革、分類發展、分類監管、分類定責、分類考核。

(二)混合所有制改革中的中國特色現代國有企業制度

混合所有制改革既能放大國有資本功能,實現國有資本的保值增值,也能夠調整國有企業戰略布局,使國不與民爭利,推動完善社會主義市場經濟。在宏觀層面,混合所有制實現了不同屬性的產權按照市場機制實現優勢互補、交叉融合[48];在微觀層面,混合所有制使企業內部同時具有公有制和私有制的因素[49]。公有制資本有很強的信譽和實力,但往往效率較低,而非公有制資本盡管存在信譽和體量上的劣勢,卻創新能力強、經營效率較高[50],兩者的互補能夠更好地優化社會資源配置,提升社會整體效益。早在1999年黨的十五屆四中全會的文件當中就提出了混合所有制改革,但當時的混合所有制改革更偏向于公司治理機制上的形式規范,而如今再次強調的混合所有制改革,則是在優化公司治理的基礎上,注重資本間的合作與競爭。當公有制資本在某些領域的經營效果不佳時,就可能面臨優勝劣汰,被非公有制資本所取代。但混合所有制仍需堅持以公有制為主體,公有制經濟在很多行業保持有一定的主導地位,才能有利于國家安全和社會公平。

本文認為,有必要結合分類治理和混合所有制改革,針對不同企業的特征和目標,在推動混合所有制改革過程中設計不同的股權治理模式。《深化改革意見》當中指明了各類企業混合所有制改革的方向,對于商業一類企業,指出“原則上都要實行公司制股份制改革……國有資本可以絕對控股、相對控股,也可以參股”[47];對于商業二類企業,指出“要保持國有資本控股地位,支持非國有資本參股”[47];對于公益類企業,指出“可以采取國有獨資形式……鼓勵非國有企業參與經營”[47]。

第一,對于商業一類企業,由于是處于充分競爭行業,經營效率是行業最先追求的目標。非公有制資本可能更加能夠實現這一目的,這一類企業應積極引入非公有制資本,秉持國不與民爭利理念,國有資本應適時逐步退出。對于此類企業,應當設立股東會,若國有資本絕對、相對控股的,則需設立黨組織,董事會提請股東會審議事項,按規定需由黨組織前置研究討論的,應按要求履行相關程序;若國有資本參股的,則應當按照一般企業的治理結構,黨組織并不作為法定治理主體。這類企業應當遵循資本市場規律,在企業發展過程中隨著民營資本的增加,國有資本失去控制地位的,則需要按照規則讓出公司控制權,由民營資本控制并主導公司經營活動。

第二,對于商業二類企業,其中一部分企業往往關系國家安全、國民經濟命脈,需要以公有制為主體,此類企業堅持由國有資本控股。但此類企業并非不具備盈利能力,在資本市場,只要必要報酬率超過無風險資本報酬率,資本就有動力進入該領域。因此,這一類企業可以適當吸收非公有制資本,為保證國有資本控股地位,可以采用發行優先股或者AB股①的模式吸引非公有制資本。對于此類企業,由于優先股股東在參與公司經營決策方面的權力有限,公司治理過程中主要由國有資本代表所主導,黨組織作為法定主體,依照權力清單行使權力,由于行業仍以市場為導向,董事會、經理層在企業經營過程起到重要作用,需要保證企業經營效率。此外,還有部分企業屬于承擔重大專項任務的企業,這類企業往往是處于私人產品導入期或衰退期的企業,存在盈利能力或盈利潛質,行業本身是存在一定吸引力的,這類企業在進入導入期或成熟期后,則會成為商業一類企業。因此,對于這類企業而言,需要積累大量資本,同時引入創新能力較強的非公有制資本也能加大企業經營成功的概率。在企業經營前期,為保證企業專心于主業,國有資本需要對企業經營方向等重大問題進行把控,可以采取控股的形式參與經營,也可以依據情況采用黃金股模式,即國有股僅僅擁有企業重大經營事項的否決權。這類企業治理主體在國有資本控股階段需采用中國特色國有企業治理結構,黨組織作為法定主體參與企業治理,對企業政治性任務的完成情況進行監督,對企業經營方向政治正確性進行把控。

第三,對于公益類企業,盡管公益類企業基本不營利,但存在一些非公有制資本為履行社會責任參與經營的情況。因此,公益類企業也可以進行混合所有制改革,其可以采用發行優先股的方式或者與企業建立戰略聯盟的方式,讓非公有制資本進入公益類企業。這類企業基本以國有獨資或控股的形式存在,黨組織發揮領導作用,對企業履行政治及社會職能進行把控和監督,以實現公益類企業的公益性目的。為鼓勵非公有制資本積極參與公益類企業經營以履行社會責任,可以采用適當的激勵政策,例如聲譽激勵或者投資資金可以用于抵稅等。混合所有制改革有利于我國經濟高質量發展,從分類治理出發設計不同企業的混合所有制改革方案,可以更加明晰政企關系,優化國有企業戰略布局。

(三)中國特色現代國有企業制度融入集團運營

集團化運作是國有企業經營的主要模式,一方面是由于改革初期采用了“抓大放小”策略,建立了大批集團國有企業;另一方面是我國正在進行的國有資本授權經營體制改革將會產生諸多國有資本投資運營企業集團。國有資本投資運營公司的設計初衷主要是為了進一步推動國有資本所有權與企業經營權分離。但以往實踐當中國有企業集團往往會過分管控子公司,導致子公司喪失其經營獨立性。討論集團企業層面的中國特色現代國有企業制度,將有利于進一步完善國有資產管理體制,建立中國特色現代企業集團制度,提升集團公司治理水平。

需要注意的是,并非所有國有企業都將變成國有資本投資運營公司[51],《國務院關于推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》中指出,國有資本投資、運營公司主要針對商業類企業進行改革。這與新加坡的國有企業管理體制是相類似的,新加坡政府將承擔公共服務功能的法定機構和以營利為目的的政聯公司相分離[26]69。因此,國有資本授權經營體制改革之后,我國國有企業集團可以被分為運營公司集團、投資公司集團以及產業公司集團。

第一,就運營公司集團而言,運營公司本身為國家設立的專門從事資本運營的企業,其屬于商業二類企業,治理結構參照商業二類企業。由于主要以財務性持股為主,其子公司多為商業一類企業,運營公司應推行治理型行權模式,即通過股東會決議、派出董事等方式行使股東權,充分尊重子公司經營上的獨立性。

第二,就投資公司集團而言,投資公司本身亦屬于商業二類企業。對于這類集團企業,由于企業集團存在主業,且主業在關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域,即商業二類企業,但同時集團為了減少交易成本,可能會投資商業一類企業,例如實施縱向一體化,以便于獲得原材料或者投資金融行業以便于獲得借款和保險等。因此,對于此類企業需要推行管理型行權和治理型行權相結合,由于主業承擔一定的政治和社會職能,為保障企業切實履行職能,需要考量其在主業當中的戰略地位、與主業之間的產權關系等因素,評估子公司經營業務與主業經營的緊密程度,根據評估結果判斷使用何種行權方式。對于與主業緊密程度不大的子公司,以治理型行權方式為主;與主業關系緊密的子公司,對落實黨和國家重大戰略及重大決策部署、國資委管控事項、公司統一管控等事項,采用管理型行權方式,確保步調一致、齊抓落實。

第三,就產業公司集團而言,若集團主業屬于商業二類行業,則可以參照適用投資公司集團的行權模式;若集團主業屬于公益類行業,由于其以政治性目標為主,需要保證相關業務的執行力,將政治和社會職能不折不扣地落實到位,企業需要采用以管理型行權為主。商業類企業集團有意從事公益事業的,可以持股公益類企業或者設立公益類企業,對于自行設立的公益類企業,在尊重其經營自主性的基礎上對其進行管理型行權。

綜上,我們可以得出適用于各類國有企業的中國特色現代國有企業制度框架,但集團企業如何進行治理型行權與管理型行權仍需討論。治理型行權主要是以出資人的身份行使權利,與一般公司行權并無二致,此處不贅述。但如何科學進行管理型行權,在治理邊界內行使權利,在尊重子公司法人獨立性的基礎上落實政治目標,是集團治理的難點所在。本文認為,需要發揮黨組織的治理作用,構建集團層面的中國特色現代國有企業制度。黃曉春指出,與傳統的“放權—收權”式權力關系調節機制相比,黨建引領在整合多方治理主體關系上表現出了獨特的制度優勢[52]。黨組織可以通過意識形態和政治話語對多方治理主體行為進行引導,實現政治引領,同時黨組織還能提升多方主體參與共治的積極性,并將不同治理主體吸納進同一黨建網絡,實現深層合作和資源互補。黨組織的組織力并不單純依靠體制內權威來實現,而是建立在尊重多方治理主體的自主性、鼓勵其有序表達訴求和理性溝通基礎上,以民主集中、民主協商等工作方法來促成共識、指引各方行動。具體到國有企業,集團母公司可以通過黨建引領的方式向子公司傳達政治思想和落實政治目標,子公司黨組織則通過內部治理的方式行使政治權,以此保持企業集團內部齊心一致,共同服務于國家戰略布局和政治需求。運用黨組織實施管理型行權具有三大優勢,其一是管理型行權多為政治性任務(經營性安排一般通過治理型行權),由黨組織負責相關事項能夠實現企業經營活動與政治活動的相對分離,有助于建立科學的政企關系;其二是管理型行權更加具有治理效能,有效將黨組織的政治優勢、組織優勢轉化為治理效能;其三是黨組織在國有企業中處于領導地位,其權威能夠充分保證政治性任務得以有效于落實。為此,中國特色現代國有企業制度通過黨的領導實現了集團層面國有企業政治性治理,是具有理論創新性和實踐先進性的治理制度。

五、結語

國有企業治理應當走中國式現代化道路,結合中國實際,運用新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論,建立中國式現代國有企業治理體制機制,以中國式現代化推進世界一流企業建設。本文從國有企業公司治理的角度出發,對中國特色現代國有企業制度“特”在何處進行闡釋,得出中國特色現代國有企業制度將更有利于實現國有企業雙重目標。從制度功能角度分析中國特色現代國有企業制度能解決(以及如何解決)的國有企業治理問題,包括政企不分、多重代理問題、激勵約束難題等。但中國特色現代國有企業制度需要與分類治理、混合所有制改革制度相與為一,相互配合,才能發揮其制度效能。同時,考慮到解決集團企業治理邊界不清問題,本文通過細化國企集團類型,不同類型集團分別實行“治理型行權”與“管理型行權”方式,將中國特色現代國有企業制度融入集團運營當中,并總結出中國特色現代國有企業制度的適用框架。

《公司法(修訂草案二審稿)》在一定程度上確立了國有企業改革的成果,是值得肯定的。但《公司法(修訂草案二審稿)》采用一般法與特殊法雙重調整的規制模式,導致關于國有企業的諸多制度淺嘗輒止,將更多的規制責任“寄希望于”其他專門性規范,使得《公司法(修訂草案二審稿)》的規定缺乏可操作性,難以支撐起實踐。因此,《公司法(修訂草案二審稿)》仍具有修改完善空間,就本文結論而言,包括以下方面:第一,并未明確國有企業的政治性特性。國有企業是助推經濟高質量發展的關鍵所在,正視國有企業的政治屬性,才能真正協調好政府與企業間的關系。這種關系可以通過分類改革進行細化,強調不同類型的國有企業,其政治屬性強弱各有不同。第二,并未為推動混合所有制改革奠定制度基礎。《公司法(修訂草案二審稿)》第一百四十四條規定了特別股類型,包括優先股、AB股、限制性股票等,卻并未明確規定黃金股的股權形式(盡管可以依第四款的規定產生),鑒于黃金股在世界多國國有企業混合所有制改革中的重要作用,可以直接明確黃金股的股權形式,為我國混合所有制改革提供指引。第三,對于國有企業集團缺乏規定。國有企業集團同一般企業存在其特殊之處,尤其是在政治任務落實問題上。而《公司法(修訂草案二審稿)》對此缺乏規定,這容易讓集團的管理型行權毫無章法,陷入混亂,進而導致集團企業人格混同。準此,有必要通過明確規范集團企業間的管理型行權,強調黨組織在管理型行權當中的地位和作用,更好地實現集團層面黨的領導。

參考文獻

[1] ?金碚.國有企業的歷史地位和改革方向[J].中國工業經濟,2001(2):5-16.

[2] ?杜瑩,劉立國.股權結構與公司治理效率:中國上市公司的實證分析[J].管理世界,2002(11):124-133.

[3] ?王宏淼.中國國企改革過程中公司治理特征、挑戰與對策[J].經濟縱橫,2022(6):52-60.

[4] ?姜付秀,王瑩.國有企業公司治理改革的邏輯:從國家治理到公司治理[J].經濟理論與經濟管理,2021(6):4-21.

[5] ?鄭紅亮,王鳳彬.中國公司治理結構改革研究:一個理論綜述[J].管理世界,2000(3):119-125.

[6] ?LinT.W.. Corporate Governance in China:Recent Developments,Key Problems,and Suggested Solutions[J].Journal of Accounting and Corporate Governance,2004(1):1-23.

[7] ?Liu G.,Sun P.,Woo W.T..The Political Economy of Chinese-Style Privatization:Motives and Constraints[J].World Development, 2006(12):2016-2033.

[8] ?Li L.,Naughton T., Hovey M..A Review of Corporate Governance in China[J].Asian-Pacific Economic Literature,2011(1):15-28.

[9] ?Clarke D.. Corporate Governance in China:An Overview[J].China Economic Review,2003,14:494-507.

[10] ?張維迎.理解公司:平權、激勵與治理[M].上海:上海人民出版社,2014:3-5.

[11] ?武常岐,錢婷.集團控制與國有企業治理[J].經濟研究,2011(6):93-104.

[12] ?OECD.OECD Principles of Corporate Governance[R/OL].Paris:OECD Publishing,1999.[2023-04-15].https://doi.org/10.1787/9789264173705-en.

[13] ?韓喜平,郝婧智.人類文明形態變革與中國式現代化道路[J].當代世界與社會主義,2021(4):49-56.

[14] ?習近平強調:堅持黨對國有企業的領導不動搖 開創國有企業黨的建設新局面[EB/OL]. 2016-10-11[2023-04-15]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/11/content_5117541.htm.

[15] ?邵寧,等.大企業治理構架[M].南京:江蘇人民出版社,2011:10-20.

[16] ?孫立平,王漢生,王思斌,等.改革以來中國社會結構的變遷[J].中國社會科學,1994(2):47-62.

[17] ?學習貫徹《中共中央關于進一步加強和改進國有企業黨的建設工作的通知》問答[J].黨建研究,1997(5):31-33.

[18] ?堅持黨對國有企業領導不動搖開創國有企業黨的建設新局面劉云山講話王岐山張高麗出席[N].人民日報,2016-10-12(01).

[19] ?中共中央辦公廳、國務院辦公廳.關于中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見[EB/OL].2018-02-05[2023-04-26].http://www.gov.cn/zhengce/2018-02/05/content_5263315.htm.

[20] ?(2021)最高法民申3524號。

[21] ?中共中央.中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)[EB/OL].2019-12-30[2023-04-26].http://www.gov.cn/zhengce/2020-01/05/content_5466687.htm.

[22] ?中共中央辦公廳、國務院辦公廳.關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見[EB/OL].2010-07-16[2023-04-26].http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2588320/n2588335/c4260827/content.html.

[23] ?2014年國資國企改革大事記[EB/OL].人民政協報.2015-01-06[2023-04-15].http://www.cppcc.people.com.cn/n/2015/0106/c34948-26330411.html.

[24] ?林毅夫,李周.現代企業制度的內涵與國有企業改革方向[J].經濟研究,1997(3):3-10.

[25] ?張煒,逄錦彩.國外國有資產監管體制比較研究[J].稅務與經濟,2013(3):18-22.

[26] ?王勇,鄧峰,金鵬劍. 混改下一步——新時代混合所有制改革的新思路[M].北京:清華大學出版社,2018.

[27] ?陳巖鵬.國資委力推淡馬錫模式:國網等16家央企納董事會試點[EB/OL].2015-01-26[2023-04-15]. http://www.byqsc.net/news/show-3901.html.

[28] ?孫晉.競爭性國有企業改革路徑法律研究——基于競爭中立原則的視角[M].北京:人民出版社,2019.

[29] ?經濟合作與發展組織.公司治理問責與透明度國家所有權指南[M].李兆熙,謝暉譯.北京:中國財政經濟出版社,2011:33.

[30] ?張維迎.企業理論與中國企業改革[M].北京:北京大學出版社,1999:85-86.

[31] ?OECD. The Size and Sectoral Distribution of State-Owned Enterprises[R/OL].Paris: OECD Publishing, 2017.[2023-04-15].https://doi.org/10.1787/9789264280663-en.

[32] ?OECD.The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries[R/OL]. Paris: OECD Publishing, Paris, 2014.[2023-04-15].https://doi.org/10.1787/9789264215610-en.

[33] ?王昌林.為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步[N/OL].《人民日報》,2023-01-20(13).

[34] ?許小年.以法人機構為主體 建立公司治理機制和資本市場[J].改革,1997(5):28-30.

[35] ?柳學信,孔曉旭,王凱.國有企業黨組織治理與董事會異議——基于上市公司董事會決議投票的證據[J].管理世界,2020(5):116-133+13.

[36] ?付永剛,劉啟.黨組織參與對公司治理水平及企業績效的影響研究——基于國有企業三層委托代理關系視角[J].科技與管理,2020(2):43-50.

[37] ?馬連福,王元芳,沈小秀.中國國有企業黨組織治理效應研究——基于“內部人控制”的視角[J].中國工業經濟,2012(8):82-95.

[38] ?柳學信,李胡揚,孔曉旭.黨組織治理對企業ESG表現的影響研究[J].財經論叢,2022(1):100-112.

[39] ?李維安.公司治理學(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2020:142.

[40] ?Holmstrom, B.. Moral Hazard and Observability[J]. The Bell Journal of Economics, 1979, 10(1): 74-91.

[41] ?JensenM.C., Murphy K. J.. Performance Pay and Top-Management Incentives[J]. Journal of Political Economy,1990, 98(2): 225-263.

[42] ?沈樂平,張詠蓮.公司治理學[M].大連:東北財經大學出版社,2015:177.

[43] ?高明華.論國有企業分類改革和分類治理[J].行政管理改革,2013(12):55-59.

[44] ?羅新宇.國有企業分類與分類監管[M].上海:上海交通大學出版社,2014:5-10.

[45] ?邁克爾·J·溫考普.政府公司的法人治理[M].高明華譯校.北京:經濟科學出版社,2010:42-46.

[46] ?潘石,李瑩.戰后日本國有企業私有化的特點、后果評析及啟示[J].現代日本經濟,2012(6):17-22.

[47] ?中共中央、國務院.關于深化國有企業改革的指導意見[R/OL].[2023-04-26].http://www.gov.cn/zhengce/2015-09/13/content_2930440.htm.

[48] ?余菁.“混合所有制”的學術論爭及其路徑找尋[J].改革,2014(11):26-35.

[49] ?蔡繼明,王成偉.我國混合所有制經濟賴以建立的理論基礎[J].政治經濟學研究(輯刊),2015(00):15-24.

[50] ?劉泉紅.以混合所有制經濟為載體深化國企改革[J].前線,2014(2):16-18.

[51] ?國務院國資委答澎湃:央企并非都將變成國有資本投資公司[EB/OL].(2022-07-22)[2023-04-15]. https://www.sohu.com/a/570365057_260616.

[52] ?黃曉春.黨建引領下的當代中國社會治理創新[J].中國社會學,2021(6):116-135+206-207.

Chinese Modern State owned Enterprise Governance: Theoretical Proof and Practical Approach

Zhu Yikun ?Zhang Baoshan

(Law School of Jinan University, Guangzhou 510632)

Abstract: The governance of state-owned enterprises should follow the path of Chinese path to modernization. The modern state-owned enterprise system with Chinese characteristics is the embodiment of Chinese path to modernization governance in the governance of state-owned enterprises. The modern state-owned enterprise system with Chinese characteristics is special in implementing the leadership of the CPC in the whole process of corporate governance, by establishing the party organization as the legal governance subject, adjusting and forming the governance structure of “party organization-board of directors (supervisory board)-management”, which is more conducive to achieving the dual goals of state-owned enterprise governance.The modern state-owned enterprise system with Chinese characteristics can effectively alleviate the problems of state-owned enterprises such as unclear separation of government and enterprise relations, prominent agency problems, insufficient incentives and constraints, and has rational necessity in terms of institutional establishment. In order to play its due governance effectiveness, it is necessary to combine the modern state-owned enterprise system with Chinese characteristics with measures such as classified governance and mixed ownership reform to form a system synergy. At the same time, it is considered to integrate it into the operation process of the Group, build a universal system framework, and strengthen the practicality of the system.

Key Words: Chinese path to modernization; Governance of state-owned enterprises; Modern state-owned enterprise system with Chinese characteristics; Corporate governance; Leadership of the CPC