時尚的選擇:國潮文化受眾內驅動力分析

摘要: 國潮經過幾年的發展其所涵蓋的內容可謂萬物皆可潮,國潮受眾正用開放、共享的姿態演繹著當下時尚。本文從符號互動論和身份認同兩種理論視角出發,將國潮受眾內驅動力發生規律分為“自我驅動—內容選擇—身份表達”三個環節展開分析,共討論三個話題:國潮文化符號對受眾行為選擇所產生的影響,受眾在國潮的身體實踐中行為表現及意義,受眾行為實踐對國潮文化再生產的影響。本文通過揭示國潮受眾的內驅動力發展機制與規律呈現受眾時尚文化的心態轉向,映射出受眾對當下潮流與傳統的重新定義。

關鍵詞: 時尚傳播;國潮;受眾分析;內驅力;符號互動;自我認同

中圖分類號: TS941.12

文獻標志碼: A

文章編號: 1001-7003(2023)05-0080-07

引用頁碼: 051111

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2023.05.011

基金項目:

浙江省教育廳高等學校國內訪問學者項目(FX2021078);湖州師范學院校級科研項目(2021XJWK24)

作者簡介:

吳祎昉(1991),女,講師,主要從事時尚文化傳播、服裝品牌文化傳播的研究。

2018年國潮元年天貓率先發起“國潮行動”[1],隨后國寶系列綜藝、博物館衍生文創,古著產品等,讓傳統文化以更輕盈有趣的姿態全新地展現在百姓面前[2-3];2019年國潮繼續發力,文創產業、文娛產業、時尚產業紛紛將審美和定位轉向國潮范,從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等感官上體驗國潮精神[4];2020年國潮突破期,國潮音樂節、國潮夜游節、2020國潮年等造節活動用“國潮+科技”“國潮+文化”創造新型文化消費[5];2021年,國潮爆發之年,“國潮+新消費”秉承著對“國之潮”的信念與堅守改變著新一代消費主力的消費文化[6]。國潮經過幾年的發展其所涵蓋的內容可謂萬物皆可潮。國潮受眾,國潮文化的直接受益者,通過多元、開放、共享的行為思潮演繹著當下時尚,一場以“全民時尚”為導向的國潮文化正滲透進人們的日常生活。本文試圖通過對國潮受眾心理過程的分析,從符號互動論和身份認同角度揭示國潮發展的內驅動力規律。

1 概念界定、理論視角及分析框架

1.1 概念界定:“國潮”及“國潮服飾”

何為“國潮”?2019年11月清華大學文化創意發展研究發布的《國潮研究報告》中將國潮定義為“中國潮流+中國風潮”的組合,2018年之后“國潮”泛指國貨群體和帶有中國特色產品的走紅,姚林青強調“國潮”之變是產品、理念、個性、技術等方面與時俱進、推陳出新,“國潮”之穩是堅持中國制造,倡導具有鮮明中國文化、中國元素的特色產品[1]。“國潮”經過近幾年的發展形成了集合概念與非集合概念。從集合概念上講,“國潮”是基于中國文化的文化認同與國民民族自豪感,在民族和國家意義層面上與其他潮流產生區分[7],主要指用年輕人的語言將傳統文化賦予現代美感[1]。在具體非集合概念上的發展,“國潮”突出“以本土文化符號和本土產品為傳播介質……以彰顯個性、突出品位、融通東西、達之國際為根本目的”[8],不同傳播媒介下,傳播內容與傳播方式有著較大區分。比如國潮文創以文化創意產品為載體打造文化的時尚性,通過傳統文化形態潮流化推動文化傳播[9];國潮美妝是以美妝產品為媒介,強調“文化體驗”,通過使用體驗、KOL測評和素人書寫與背書實現傳播[7];國漫以中國傳統元素的動漫形象為媒介,打造國潮與科技的雙重感官體驗[10],用立體化的視聽效果呈現中國傳統故事傳播文化。綜合來看,本文認為“國潮”之“國”是以中國為根基的設計制造、產品消費與文化傳播,展現更具融合性與開放性的當代中國大國文化及包容性的文化發展態度。“國潮”之“潮”代表了以各類國產消費品為載體的潮流文化,體現了當代年輕人的主流消費觀、生活方式與情趣愛好。

本文研究選取的國潮傳播媒介為國潮服飾,它是以服裝和服飾品為媒介,將文化內容可視化后附于服飾品之上,包括圖案、面輔料、款式等的復古創新,以服裝產品共塑國潮的審美趨勢[8],這是一種基于中國服飾文化的博大及民族自豪感的中國服飾文化主體性體現,有著明確的空間場域和時間實踐范圍,即中國之大國與當代之實踐。國潮服飾標志著一種新型服飾文化形態的孕育與服飾審美的形成[7]。在此基礎上,本文對“國潮服飾”的界定,即以中國傳統元素為基礎的當代原創服裝,包括重回大眾視線的老牌國產服裝品牌及產品,以及新興的本土服裝設計師品牌及產品,形成了與原本主流國際時裝在空間與時間上的區分,建構起了一種由大眾服飾品消費、當代青年著裝潮流及各主流時尚媒體三者共塑的服飾文化潮流。但潮流是動態的,以服飾為媒介的國潮傳播發展并無一種固定傳播模式和評價標準,因此,國潮服飾符號在這場文化潮流中指代變化仍需以動態發展視角審視。

1.2 理論視角:符號互動論與自我認同理論

本文嘗試用符號互動論和自我認同兩個理論視角解讀國潮受眾的內驅動力發生過程,探討中國文化與受眾的互動及受眾的身份實踐是如何緊密連接,最終促成了國潮的產生與推廣。

符號互動論是由布魯默在米德的“符號互動”基礎上發展而來。布魯默將米德的學術思想發展并率先用于時尚研究,他解釋了巴黎時裝屋買手瘋狂的選款行為。在布魯默看來,買手選款形成的時尚無所謂階級地位傳播屬性,它是一種“要時尚”(to be in fashion)的心理表達和與時俱進、不斷表達新品位的行為表現[11],簡單來說集體選擇形成的時尚是一種自我驅動的行為選擇結果,是由對時尚產生共鳴的人們推動著時尚向前發展。因此,時尚的發展隨著人們的行為方式和心理訴求所變化,“要時尚”也更多地成了一種主動追求象征性意義的心理活動和表達方式,而非純粹等待時尚的影響與改變。此外,在中國時尚傳播學界,布魯默的時尚觀和時尚的集體選擇論已得到廣泛應用與理論論證[12-13],這為本文開展國潮時尚現象理論分析提供了一定的研究基礎。

將受眾在國潮時尚中的互動作為考察重點是在國潮語境下對符號互動論的思考。布魯默在解釋買手選款行為時所說,買手不約而同地購買某些設計,是因為買手被這些設計的某些共同點所刺激逐漸形成共同的敏感度和審美性,即“大眾感知”(apperception mass),然后這種感知性引導和塑造了他們的集體購買行為,從而形成時尚[11]。實際上“大眾感知”的塑造過程就是受眾與符號的互動過程。與此同時,“大眾感知”形成的以物為符號媒介的傳遞,是當各式各樣的人們“要時尚”心理發生時才得以有象征性意義,促成互動行為的趨向性發生。從這個角度看,作為行為主體的認同感才是互動行為發生的根本。

因此,本文運用社會學視角的自我認同理論對這種“大眾感知”互動過程展開分析,從社會行為角度解讀“大眾感知”的實踐行為。自我認同理論,又稱自我身份認同,主要回答“我是誰”與“誰是我”的問題。在西美爾的時尚觀中“我”是為了提升身份地位而進行時尚活動,在凡伯倫的《有閑階級論》中“我”是為了區別于其他階級并加強自我同一階級的認同感“炫耀性消費”。但在互聯網和新媒體的時代,有學者將“我”的時尚進一步拓展到“真我”表達[14],強調自我呈現的意義。所以新時期“我”的時尚包括新的兩個層面:一是順應某種亞文化的價值觀念和生活方式,二是建立交往主體間的認同感[15]。因此,在國潮語境中的“大眾感知”的實踐行為不僅限于對現實空間中物的編碼與解碼,還具有了對觀念、生活方式及構建“我們”的身體實踐中。

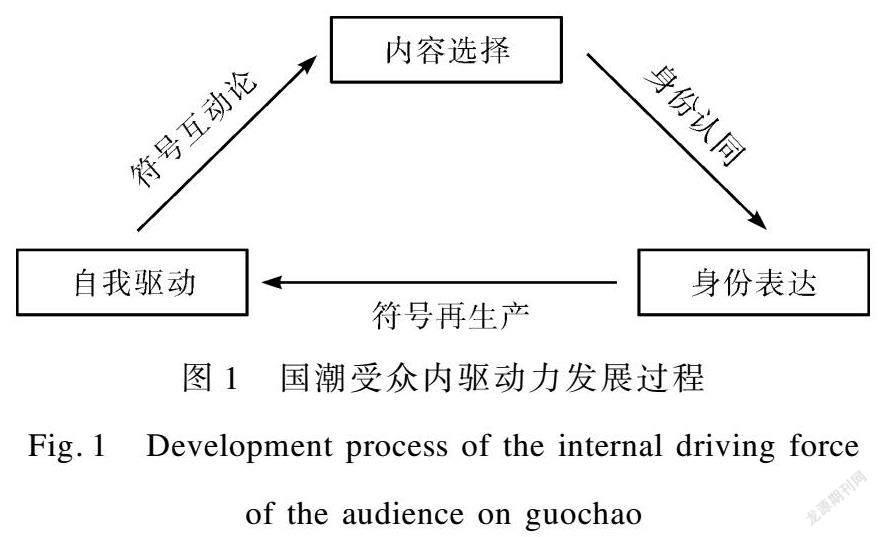

1.3 分析框架:自我驅動、內容選擇、身份表達

本文從符號互動論和自我認同兩個理論視角出發,將國潮文化受眾的內驅動力發生看作一個循環,包括自我驅動、內容選擇、身份表達三個環節(圖1),從自我驅動開始分別探討“大眾感知”的國潮是什么且是如何被激發出來,受眾在國潮的身體實踐中有何互動表現,以及受眾如何將實踐經驗呈現并表達到新的行為中的三個問題。在布魯默的符號互動論中,人們在意識驅動下相互之間主動追求某一物且解釋各自發送的符號信息,并使自己的行動實踐建立在對符號闡釋的過程中,這實際上詮釋了自我驅動和內容選擇兩個環節內容。具體來說,國潮的受眾首先在“要時尚”的心理訴求下對國潮產生共鳴,隨后對國潮親身體驗并做出國潮符號具體內容的選擇。而自我認同則呈現出受眾對“我”與時尚關系的探索實踐,表現在受眾于具體的國潮身體實踐中通過身份展演的方式進行自我表達,他們主要以行為實踐相應的新表現行為展現給更廣的受眾群,以此促進國潮符號的再生產,形成新的“大眾感知”,如此往復。

本文聚焦時裝產業,這是因為國潮的早期實踐發生在時裝產業,在潮流引領上時裝產業具有風向標作用且一直備受關注。至2018年國潮元年開始,國潮時裝就一直備受關注,《百度國潮驕傲搜索大數據》顯示,2011—2021年“國潮”搜索熱度上漲528%,其中國潮服飾2016—2021年熱度上升56%,位居話題榜第二,形成“90后、00后”為最高關注度;京東大數據顯示,2020年“她”經濟的國潮運動品牌消費中李寧、安踏仍位居女性消費的前列;2020年,CBNData《報告》顯示,線上國貨市場消費規模近三年保持增長,其中服飾約占線上國貨整體消費規模的60%,“95后”的潮服消費增速在各代際中排名第一。由此可見,國潮服飾仍處于國潮消費的主要品類模塊,帶來的直接效果即大量的服裝消費者和有“要時尚”意愿的廣泛的潛在消費者參與到對國潮的身體實踐,形成以服裝為媒介的國潮文化傳播最大化,這對于研究國潮文化傳播具有典型性。整體上,國潮服飾作為國潮文化傳播的一個縮影,挖掘國潮服飾受眾從心理到行為實踐的發生機制,可揭示出國潮文化在受眾間傳播的一般性規律。

2 國潮受眾內驅動力發展的三個環節

2.1 自我驅動:“要時尚”的心理機制

對國潮受眾行為表現的解釋是以受眾接受國潮內容為前提,通過“符號互動論”可以分析呈現出國潮真正得以推廣并影響廣泛的根本動力因素。

“符號”所包含的所指與能指在布魯默的符號互動論中進一步引入了非理性維度,包括情感、感官體驗、感覺等,他指出時尚還包括了一種模糊信息,只可意會不可言傳。在這個意義上,國潮的象征性不僅包含了具體的中國文化、中國元素,還意味著是國潮所塑造出來的感覺意象。布魯默指出非符號性只對另一個行為做出反應而非解釋,也就是人的本能反應而非認知上的互動,只有當人對行為做出了包括行動和情感、感覺均在內的解釋時,才實現了受眾與符號間的互動性。因此受眾對國潮的態度取決于“國潮”符號能否激發對國潮行為的反應。本文認為,這種反應是由國潮符號的兩種特征所激發。

第一種是國潮符號突出對大眾集體記憶的還原。集體記憶是一個社會心理學的概念,哈布瓦赫認為集體記憶是一個特定社會群體之成員共享往事的過程和結果[16],人們在此形成一種描述自己的方式,讓受眾產生似曾相識的熟悉感進而產生情感依賴性。媒介在集體記憶的保存和傳播中扮演著核心角色[17],因此時裝產業中國潮符號的設計師非常注重對這個集體記憶的敘事,注重通過歷史符號吸引受眾注意力。以“中國李寧”的產品系列為例,2018年紐約時裝周中國李寧首秀“悟道”系列,時隔幾十年其再現了20世紀80、90年代的服裝樣式,它所承載的懷舊意味成為當時具有中國古著風的一種重要敘事方式,引爆全網。虎鶴雙形衛衣、“番茄雞蛋”紅黃配色的運動服等還原20世紀80、90年代服飾樣式,以及在圖案設計和海報設計上他們運用了李寧參加奧運會的經典照片多維度,還原和喚醒了“80、90后”的兒時記憶。從微觀的品牌設計出發,設計師將碎片化的記憶收集與重組促發了“80、90后”熱潮;甚至在2022年品牌系列定位中對于歷史符號仍在延續,寫道“321復古運動會,帶你重回80年代”。中國李寧品牌設計師希望歷史符號直接體現給受眾的一種集體記憶,通過多元的生活場景緩解情緒焦慮以獲得安全感[15],反過來,受眾也會對用時裝講述中國故事的方式充滿了吸引力。

第二種則是國潮符號強調慣性審美趣味差異化的情感表達。這種情感有別于西方影響下的流行文化體驗,實際上是對于中國文化的潮流化帶給人一種“驚喜”感的表達,它是基于期望效應的強烈的積極情緒。“驚喜”的獲得是需要滿足用戶的興奮的心理需求,即當商家為用戶提供了一些預知之外的產品或服務后,使用戶產生終生難忘的體驗[18]。時尚的求新特性使獲得“驚喜”感始終成為時尚愛好者們的追求。在當代的中國時尚受眾中可以說是不斷尋找和發現“驚喜”,而國潮這種獨特的審美趣味正是抓住了時尚愛好者追求“驚喜”或興奮心理的需求。

國潮服飾中這種“驚喜”感的設計目前多采用科技與故事的融合方式,創造了新場景、新科技、新設計與新傳統元素的創新。將傳統文化內涵以移植、嵌入、點綴等軟方式[7]還原和保留技藝及造型形態,通過科技手段賦能為其創造新的傳播機遇,以此為受眾帶來耳目一新的積極體驗。比如,電腦印花技術還原古代云錦、蜀繡和蠟染圖案,使其立體化;比如,2021年6月12日中國文化和自然遺產日,李佳琦借助直播技術以“時尚琦遇,紋遺復興”實現國潮文化非遺宣傳與傳統非遺服飾品等產品的同步帶貨,直播觀看人次超1 300萬。科技帶來的古今相遇與時尚物理距離的變化在之前的亞文化潮流中難得一見,它打破了受眾對傳統“舊”“俗”及新興時尚“遙不可及”的刻板印象,讓受眾感受到了“時尚”的觸手可及和傳統文化現代化的審美趣味。

以上兩種特征,無論是試圖勾起受眾本身記憶,還是有意將大眾審美趣味差異化,國潮符號其本質都在于吸引國潮受眾進入潮流文化中體驗,它激發了受眾對國潮探索的沖動,驅使著受眾越來越有意識參與國潮內容的實踐。

2.2 內容選擇:國潮的行為互動

受眾對國潮的實踐體驗是搭建國潮符號互動與自我認同兩種理論的橋梁。不管在任何一個時期,在時尚層面人們對于自我定位都離不開行為的實踐。對國潮中受眾的行為實踐的探究也是對受眾自我認同心理的探究,通過剖析受眾在國潮內容選擇的方式上,發現國潮實踐的最終選擇是在時尚的領潮者與趕潮者、企業與消費者間的互動過程中形成的。

對國潮符號行為實踐的考察一方面考察互動內容,即具體選擇什么樣內容與之互動。基于“要時尚”的自我驅動機制,很容易聯想到選擇性接觸,這是一種信息尋求策略,它意味著優先處理信息的心理出發點[19]。也就是說,在選擇性接觸機制下,受眾會對時尚內容有優先處理的心理動機,他們通常會選擇與“要時尚”態度一致的信息以減少認知失調[20],即通過前期“大眾感知”在行為上實現與感知內容相一致的時尚內容進行互動。所以筆者認為,對于互動內容的選擇主要來源于前文提到的具有集體記憶的、愛國情懷的符號。

另一方面考察互動方式,即受眾與國潮符號之間采用的行為模式。“個體若想對他人產生影響則需要調動他人的積極性,并傳遞希望傳遞的信息”,因此受眾在互動期間會通過不同于日常的或“夸張”或“含蓄”的行為方式極力表達理想化自我,以獲得更多關注,從而促進自我認同的形成。最為典型的互動方式是模仿行為模式,這是時尚基本屬性之一。模仿是趕潮者得以實現求同于領潮者的基本心理機制之一,時尚的傳播依賴于時尚受眾的模仿與從眾[21]。以復古運動風為例,中國李寧引發的微博話題討論閱讀量在四天內高達7 800萬且四天內出現19篇閱讀量超過10萬的熱門文章,均與“八九十年代”“童年”“校服”等話題有關。國潮的集體記憶與情感表達及情緒易感性促使尚未趕潮的人參與到潮流中,“中國李寧”后續快閃活動和線下門店的開設,均受到當地消費者關注,一時間由中國李寧帶來的時尚風潮鋪天蓋地。這種互動模式讓趕潮者獲得一種自我身份體驗的滿足,他們強化了對自我的認知與定位,在“我”的內心逐漸形成了一種共識性的國潮審美,也就是“大眾感知”,這也使得當下復古運動服仍保持較高熱度。此外,網絡上的表現引發了同類品牌的關注,在接下來安踏、鴻星爾克等眾多國貨的相繼推出復古系列產品,引爆潮流,如此循環往復形成新的符號,如中國李寧與敦煌文化、安踏與故宮宮廷文化、鴻星爾克與河南博物館等跨界新符號內容。整體上,無論受眾以何種方式進行時尚的行為實踐,都在于領潮者和趕潮者對于優先信息的主動處理,通過產品內容的提取與回憶踐行著“我”對符號的再認知與再定義。此時他們的角色有著領潮者與趕潮者的雙重屬性,在參與實踐中共同完成了行為上“我是誰”的建構。

相較于傳統的模仿互動模式,共創實踐的互動更具反思型,因為“自我往往都是反思性建構與選擇的結果”[22],它突破了原有圈層的狹隘、偏激,通過共同合作形成更為廣泛的群體參與性的同心圓[23]。共創是經濟學術語,在本文解釋語境下共創是國潮符號設計主動權由設計師轉向設計師與消費者共創模式。2013年8月北京故宮首次面向公眾征集文化創意作品,舉辦以“把故宮文化帶回家”為主題的文化創意大賽;2022年鴻星爾克舉辦“鴻星爾克·青年共創設計大賽”,與河南博物館、國漫聯名設計IP。受眾在這些活動中最大限度獲得了話語權,一方面他們從傳統和國貨中了解歷史,認知具體國潮符號的內容樣式,是對國潮符號所指的具體認知;另一方面他們將對自我的定位與符號內容創新在產品設計上,用圖像定義“我”“要時尚”的國潮新形態,表現的是受眾對國潮符號能指及情感意象的定義和理想化表達。這是一個自我身份解讀與再塑造,以及文化再生產的過程,盡管受眾作品的最終呈現并不會完全與他們的初創相符,但仍可以看到他們設計情懷的流露,比如受眾確定了故宮文創色彩采用典型的故宮紅、黃等高飽和度配色。這種行為實踐本身已被消費者(尤其是品牌受眾)內化為一種與國潮親密接觸模式之一,模式化的符號互動于受眾而言已發展為一個評價時尚度的重要維度。從這個角度上看,國潮內容若想長期保持熱度,有必要在符號與受眾關系間保持最佳狀態,幫助受眾或潛在受眾制造更多的“親密接觸模式”。與受眾共享性的表達實現了共創共享共贏的國潮“定制”時尚特點,凸顯了以“自我”為軸心的成長模式。

2.3 身份表達:自我呈現與國潮符號再生產

行為實踐為國潮賦予的符號表達了“我是誰”向內的主觀自我認知,但自我認同的最終形成還依賴于“誰是我”在他者眼中向外自我形象的建構,然而他者是無法直接把握“我”本身,只能從其呈現的主觀自我認知中入手[14]。因此,他者要實現“我”特征凝練歸根到底是對“我”信息的準確獲得。所以,國潮受眾為展現身份的空間場域始終圍繞中國之大國而展開,除了前文提到國潮與傳統文化、中國元素創新相關,消費語境下,國潮還特指與山寨、廉價、低質的國產貨相對的新國貨消費。曾經,“潮”指改革開放市場經濟體制帶來的“崇洋媚外”新消費理念及海外的洋貨等,其主要原因在于中國商品受到層出不窮的山寨貨的影響。然而在新一輪國貨復興之路上如波司登、三槍、Lily等時裝品牌,國貨的品質與顏值的大幅提升促使Z世代成長為新消費主力軍,“Made in China”作為他們消費的標簽之一,尤其表現在受眾對本土設計師品牌的購買力度加大。比如《2019中國設計師品牌白皮書》報告中指出,消費者平均愿意支付48.2%的服裝預算用于購買本土設計師品牌;還表現在“新疆棉事件”“鴻星爾克理性消費”事件中的支持國家政策等行為。這些背后所透露出來的是國潮受眾對國際品牌的辯證態度,對大牌仰視心態的減弱讓他們以更理性的視角思考當下中國消費者“真我”中“我”與“時尚”的耦合關系。

在這輪全新的消費報國實踐的驅動下,受眾新身份的創造又進一步為他者的精準定位提供了新的目標方向。這個新的符號標簽即求真——追求貨真價實,是對國貨產品真實度的評價。《2021青年消費調查報告》中超6層的Z世代青年更傾向于通過朋友和素人消費體驗的自發性反饋對國貨產品進行評估,這與以前的炫耀性消費形成鮮明對比。因為直接的消費反饋在可信度方面比代言人、KOL等觀點更具真實性與真誠性,真誠與真實在哈貝馬斯看來是作為理性交往的條件之一,它搭建起了溝通雙方的信任基礎,承諾式的情感表達更容易接收到來自他者的認可。基于這種情感交流,受眾們對“求真”的追求一方面體現了傳者與受者間態度的一致性,保證產品使用的安全性與需求的滿足,加強行為雙方“主我”的認同;另一方面暗示著受者對傳者觀點的肯定,這于傳者而言,建構的“我”被他者認可強化了自我身份構建的目標與方向,反過來促進了傳者自我身份的真實性表達。“中國制造”“真實”這些新的國潮關鍵詞帶來的集體回憶與驚喜感又將驅動到新一輪國潮受眾的行為實踐,如此往復。

另外,國潮受眾標簽定位及身份表達還來源于自我的反身性確認,即來自他者的“反饋認同”[14]。正如戈夫曼所言,社會舞臺上的表演者需要盡力塑造被大眾所接受的形象以獲得關注,也就是說國潮受眾在進行“真我”呈現時仍始終將大眾需求作為基礎,而非背離大眾審美。具體來看,他們一方面充分表演自己所追求的傳統形態,另一方面注重根據大眾反饋對自我形象進行再調整和符號的再生產,共同塑造與“真我”相符的形象。例如,當前對“國潮”的身份表達“反饋認同”較為明顯的是社交平臺上的國潮“up主”。他們在“真我”呈現中,一方面“up主”通過興趣愛好實現自我身份表達。例如,陳喜悅耶、李蟈蟈要當“紅軍咕唧、老八捌”等,他們以對傳統服飾文化的熱愛在社交平臺上搭建起了以圈層為核心的小眾愛好社群,表達著“我懂傳統但我也很潮的青年亞文化”[15]。這種圈層本身就形成了一種自我認同與他者認同,圈層黏性特征使得圈層各級受眾對“up主”某種身份標簽持有較為積極肯定的態度,受眾所獲得群體歸屬感從而促進了圈層內彼此間身份的認同。另一方面,“up主”通過融合東方潮流將傳統與時尚匯聚于一體構建自己的身份,并塑造國潮新形態。理想化的情況下,受眾參與身份表達活動時他們的個體活動“互相吸收”,塑造成一個審美“統一的整體”,但在現實場景中,國潮符號“潮”的模式化與刻板化會讓受眾對國潮產生誤解和反感[24]。因此國潮“up主”則在“主我”的表現中轉向受眾,時刻關注受眾對“潮”的行為反饋,再通過“小而美”的“定制”時尚獲得身份立體化塑造和更豐富的內容表達。例如,在“大眾感知”的潮流熱點中,“老八捌”在為粉絲所提的“內味兒”精髓打磨了一年,將賽博朋克融入傳統服飾打造機械風。從這個角度看,“up主”所塑造的“真我”身份標簽是與其他國潮受眾通過思考、選擇、復活、共設的身份標簽,在彈幕等互動中共同創造出了新的國潮符號——賽博國潮,即賽博朋克風格與國潮元素的結合。

不管是消費報國形成的時尚風潮,還是與粉絲受眾共塑的時尚風潮,其底層邏輯都是在思考哪種國潮時尚應該被追隨的,因為時尚的一大特色心理過程是“改變本身是不會改變”。受眾只有準確把握發展方向才能對傳統、對潮流、對國潮給予準確定義與價值再現。可以說從目前來看,受眾在很大程度上扮演著對國潮內容形態解讀的重要角色。

3 結 語

受眾對國潮文化的追逐是一次具體的“要時尚”心理表現和行為實踐,他們被具象的國潮符號所吸引,進入符號互動環節,通過符號內容的選擇與互動行為進行自我身份建構,最后通過消費報國、共塑身份等身份展演形式表達自我,進而推動國潮符號的再生產。本文采用符號互動論和自我認同理論,勾勒出國潮受眾內驅動力發生機制輪廓,即“自我驅動—內容選擇—身份表達”三個環節。其中自我驅動是國潮受眾行為發生的始端,內容選擇是連接自我驅動與身份表達的橋梁,身份表達是國潮受眾行為實踐的末端也是新符號產生的來源,并刺激著自我內驅動力的再發生。在這一過程中受眾以服飾品為載體的國潮符號,從符號編碼與解碼詮釋,到對合理性觀念與真實性生活方式的追尋,闡明了這個時代“我”與時尚相互影響與相互作用的辯證關系,他們用態度和行為找尋著這個時代“要時尚”的具體內容,體現著國潮受眾這個群體對“國”的理解。

參考文獻:

[1]姚林青. “國潮”熱何以形成[J]. 人民論壇, 2019(35): 132-134.

YAO Linqing. How did the “guochao” boom form[J]. Peoples Tribune, 2019(35): 132-134.

[2]翁佳. 淺析“紅色故事”的內涵與傳播創新: 以《國寶檔案·人民的勝利》系列節目為例[J]. 中國電視, 2018(12): 52-56.

WENG Jia. A analysis of the connotation and communication innovation of “red story”: Ttaking the series of National Treasure Archives & Peoples Victory as an example[J]. China Television, 2018(12): 52-56.

[3]易平. 文化消費語境下的博物館文創產品設計[J]. 包裝工程, 2018, 39(8): 84-88.

YI Ping. Design of museum cultural creation products in the context of cultural consumption[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(8): 84-88.

[4]鄒宇. 天貓國潮行動的老字號品牌活化策略效果研究[D]. 長沙: 湖南大學, 2020.

ZOU Yu. Research on the Effect of Brand Revitalization Strategy of Time-honored Brands on Tmall National Trend Action[D]. Changsha: Hunan University, 2020.

[5]錢林林. 國潮正當時 融合更出彩: 新媒體技術賦能河南衛視 “中國節日” 系列節目[J]. 中國傳媒科技, 2021(8): 68-70.

QIAN Linlin. Guochao is just in time and the integration is even more outstanding: The new media technology empowers Henan satellite TVs “Chinese Festival” series[J]. Media Science and Technology of China, 2021(8): 68-70.

[6]觀潮研究院. 2021國潮新消費產業洞察報告[R]. 北京: 觀潮新消費, 2021.

Tidesight Research Institution. Report on the new consumption industry of the guochao in 2021[R]. Beijing: Tidesight, 2021.

[7]柳沙. 國潮消費的時尚心理學詮釋[J]. 裝飾, 2021(10): 18-23.

LIU Sha. An interpretation of Chinese fad consumption based on the psychology of fashion[J]. ZHUANGSHI, 2021(10): 18-23.

[8]李紅巖, 杜超凡. “國潮”傳播視域下的民族文化推廣: 基于對統萬城文化的考量[J]. 社會科學家, 2019(6): 137-144.

LI Hongyan, DU Chaofan. The promotion of national culture from the perspective of the spread of guochao: Based on the culture of Tongwancheng culture[J]. Social Scientist, 2019(6): 137-144.

[9]楊加祿. 國潮在文創產品中的設計應用與研究[J]. 藝術與設計(理論), 2022, 2(5): 94-96.

YANG Jialu. Design application and research of China chic in cultural and creative products[J]. Art and Design, 2022, 2(5): 94-96.

[10]成城, 吳珊. 國漫電影發展的真實現狀[J]. 電影文學, 2019(20): 138-140.

CHENG Cheng, WU Shan. The present situation of the development of guoman film[J]. Movie Literature, 2019(20): 138-140.

[11]BLUMER H. Fashion: From class differentiation to collective selection[J]. Sociological Quarterly, 1969, 10(3): 275-291.

[12]湯喜燕. 布魯默與西美爾的時尚觀比較[J]. 裝飾, 2012(10): 72-75.

TANG Xiyan. The comparison of view of fashion between Blumers and Simmels[J]. ZHUANGSHI, 2012(10): 72-75.

[13]費雯儷, 童兵. 時尚傳播機制及演革的多維考察[J]. 新聞與寫作, 2020(7): 61-66.

FEI Wenli, TONG Bing. A multi-dimensional study of fashion communication mechanism and evolution[J]. News and Writing, 2020(7): 61-66.

[14]周瑞春. 網絡“人設”中的自我認同及其倫理之維[J]. 天府新論, 2020(1): 131-138.

ZHOU Ruichun. A study of self-identity and its ethical dimension in internet “persona”[J]. New Horizons from Tianfu, 2020(1): 131-138.

[15]邢海燕. “國潮”與“真我”: 互聯網時代青年群體的自我呈現[J]. 西南民族大學學報(人文社會科學版), 2021, 42(1): 126-134.

XING Haiyan. “National tide” and “true self”: Self-presentation of youth groups in the internet age[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science), 2021, 42(1): 126-134.

[16]李興軍. 集體記憶研究文獻綜述[J]. 上海教育科研, 2009(4): 8-10.

LI Xingjun. Literature review on collective memory[J]. Journal of Shanghai Educational Research, 2009(4): 8-10.

[17]周海燕. 媒介與集體記憶研究: 檢討與反思[J]. 新聞與傳播研究, 2014, 21(9): 39-50.

ZHOU Haiyan. Media and collective memory: Review and reflection[J]. Journalism & Communication, 2014, 21(9): 39-50.

[18]許澤君, 劉鍵, 鄒鋒. 基于扎根理論的用戶驚喜感設計策略探究[J]. 包裝工程, 2021, 42(16): 167-173.

XU Zejun, LIU Jian, ZOU Feng. Production design strategies for UXD of surprise based on grounded theory[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(16): 167-173.

[19]柳旭東, 李喜根, 劉洋. 互聯網傳播環境下的選擇性接觸與偏軌接觸[J]. 學海, 2017(2): 123-129.

LIU Xudong, LI Xigen, LIU Yang. Selective exposure and side-tracked exposure in the internet communication environment[J]. Academia Bimestris, 2017(2): 123-129.

[20]鄭建君. 社會政治中的選擇偏差研究[M]. 北京: 中國社會科學出版社, 2012.

ZHENG Jianjun. Research on Selection Bias in Social and Political Decision-Making[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2012.

[21]周曉虹. 模仿與從眾: 時尚流行的心理機制[J]. 南京社會科學, 1994(8): 1-4.

ZHOU Xiaohong. Imitation and conformity: The psychological mechanism of fashion[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 1994(8): 1-4.

[22]胡溢軒. 身體技術與自我認同: 當代大學生時尚行為的社會心理分析[J]. 中國青年研究, 2015(7): 98-101.

HU Yixuan. Physical technology and self-identity: A social psychological analysis of contemporary college students fashion behavior[J]. China Youth Study, 2015(7): 98-101.

[23]劉運來, 曹乾源, 董玉芝. 網絡時代青年文化認同圈層化現象透析及價值引導[J]. 中州學刊, 2022(6): 71-76.

LIU Yunlai, CAO Qianyuan, DONG Yuzhi. The analysis and value guidance of the stratificaion of youth cultural identity in the network age[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2022(6): 71-76.

[24]蔣詩萍, 周詩詩. 論“國潮”品牌跨界的符號雙軸關系[J]. 符號與傳媒, 2020(2): 141-149.

JIANG Shiping, ZHOU Shishi. The biaxial relationship of signs in the guochao brand crossover[J]. Signs & Media, 2020(2): 141-149.

Abstract: After several years of development, the audiences describe the current fashion as anything with an open and shared attitude. The change of the audiences fashion psychology reveals their attitude evolution for fashion value. Therefore, the analysis of the audience psychology of guochao is of great value to the study of the rise of Chinas fashion industry.

This paper adopted the method of introduction, dividing the internal motivation of the audiences into the three sections of internal driving, content selection and identity expression from the perspectives of symbolic interaction theory and identity theory. Three conclusions are drawn. Firstly, the audiences resonate under the psychological motivation of “to be in fashion”, which is due to the collective memory by the symbols and the emotional characteristics that are different from the habitual aesthetic taste. Secondly, driven by “to be in fashion”, i. e. the psychological mechanism giving priority to fashion content, the audiences choose the specific interactive content of guochao based on the symbols of collective memory and patriotic emotion. In the way of content experience, the audiences mainly adopt the two interactive modes of imitation behavior and co-creation practice, which reflects the “customized” fashion characteristics of co-creating, sharing and win-win guochao, and finally highlights the growth model with “self” as the axis. Thirdly, the audiences express their recognition of the relationship between “I” and fashion through identity performance by constructing themselves from objective perspective and self-reflexive confirmation. As a whole, the audiences promote the reproduction of guochaos symbol and form a new “public perception”. In other words, the audiences play a significant role in interpreting the content and form of guochao to a great extent nowadays.

The study advances the theory on symbolic interactionism and self-identity to make a theoretical interpretation for the phenomenon of guochao, and reveals the change of audience mentality for fashion culture. The study analyzes the interaction between design in the field of guochao and the audience from the perspective of communication, which enriches the theoretical perspective of design research and increases the multi-level interpretation of guochao design.

Key words: fashion communication; guochao; audience analysis; internal driving; symbolic interactionism; self-identity