在問題情境中精準審題,讀懂文本關聯

吳雁冰

在統編教材背景下,從學生實際出發,在個人認知情境條件下,更多讓學生在生活情境中解決問題,讓語文成為實用性學科。高中教材的改革也是為了更好地選拔人才服務,本著這一原則,命題者在設題方式上明顯讓語文試題更加開放、更加生活實際化。其中,多文本閱讀是近兩年高考出現在現代文閱讀(二)的新題型,兩則文本之間往往存在著一定的關聯性,對考生閱讀能力的考查加大了難度,更需要考生在讀懂問題情境中呈現的信息,并弄清信息關系的情況下讀懂文本主題、文本關系,在審題過程中找準情境中所體現的知識點,總的概括起來就是八個字:依文讀題,依題索文。

一、追根溯源,理論依托

《普通高中語文課程標準(2017版)》課程基本理念指出加強實踐性,促進學生語文學習方式的轉變,語文課程還應適應當代社會的發展需要,為培養創新人才發揮重要作用,要引導學生在語言文字運用的過程中發現問題,培養探究意識和發現問題的敏感性,探究解決問題和語言表達的創新路徑。

同時在《高考評價體系》中指出,創設問題情境意在指導學生在面對生活實踐和學習探索問題情境時,能夠整合相應的知識與能力,運用不同的技術方法進行操作活動以形成解決問題的綜合品質。

無論是課堂還是考試,都對問題情境的創設指明了方向,需要在日常的課堂中積極指導學生實踐活動。現今的課堂對如何創設問題情境,使學生更好地理解問題、解決問題,已成為每個教師更好地開展語文實踐活動的必備教學技能。

二、課堂實踐分析引導

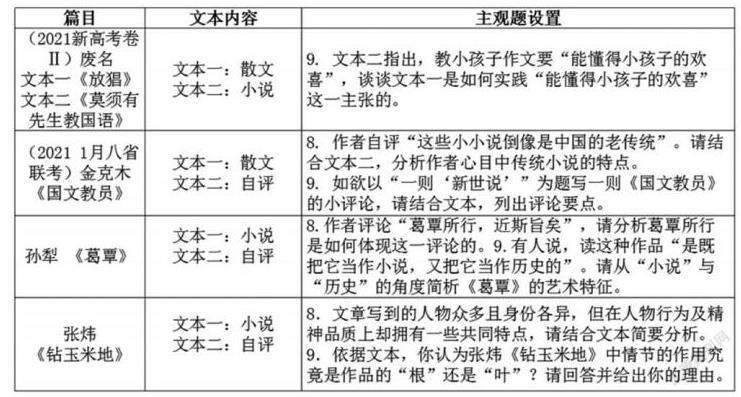

在讀懂命題者問題情境時,需要明確多文本閱讀的概念,即圍繞一個或多個議題選擇一組文章,圍繞議題進行閱讀和集體建構,形成共識。下面以近兩年高考和多省市質檢的文學文本閱讀考查為方向,總結多文本閱讀題型的特點變化及應對策略,從而找出應對措施。

(一)探究題目設置,抓住題目限定語,分析文本和題型考查特點,把握考點方向。

1. 細究文本特點及變化:

背景變化:近幾年文學類文本的考查不管是題目設置上還是文本選擇上,主要圍繞革命文化、中華優秀傳統文化和社會主義先進文化三大文化主題,緊扣時代的特點,一改應試單一的文本和題型,更多地考查考生對時代熱點轉換、主題提煉能力,把情境設置在問題中,真實的情境體驗,要求考生在情境中解決實際問題,難度明顯較傳統考法有所提升。

考題設置答題變化:一改傳統的問答模式,單一的考點基本不再出現。同時減少了對靜態知識的直接考查,而把重點放在知識的遷移上,這樣有效規避了答題的模式化。不然發現四篇小說在問題情境的設置上,考查能力點也不局限一個,一般為兩個甚至多個,比如說孫犁的《葛覃》第九題題目要求從小說、歷史兩個點分析文本的藝術特征,指向性明確要求考生從文本找到表現歷史的特點和小說特點,組織答案時也應注重從兩個方面出發,很好地規避了傳統套路化格式,考查靈活性、思維的轉換。

文本選擇變化:多文本,顧名思義是兩則文本以上,與論述類文本不同的是,文學類文本之間并不是孤立的單文本形式,相反,文本直接緊密相連。一般而言,文本二是對文本一的理論延伸概況,在大部分情況下,作者有意引導讀者通過文本一的闡述實現印證文本二的觀點,再通過命題者的加工處理,成就文本的關連。當然,文本的性質也可以不同,具體地說,文本一作為生動、詳實的敘寫文本,故事性、敘事性相比較強,是對文本二理論的演繹;文本二可能是議論,也可能是對文本一的補充說明,是對文本一的理論印證衍生。

多文本的考查難度系數明顯提升,如何進一步提升考生閱讀能力、考場應對能力,對文本的有限解讀及答案的非套路轉化是日常考生做題、教師講解的關鍵,當然,一朝一夕的能力提升并非局限于一時的課堂,需要在讀懂文本的基礎上,真正意義上就文本按圖索驥。

(二)真題再現,抓準方向

筆者試著通過2021年八省聯考金克木先生的《國文教員》中的主觀題,理清雙文本閱讀關系,把握答題方向。

8. 作者自評“這些小小說倒像是中國的老傳統”。請結合文本二,分析作者心目中傳統小說的特點。

第一步:審題,厘清題目潛藏關系——限定語關系。

審題限定一:文本二。限定文本范圍,考生應該從文本二反推。

限定二:自評“這些小小說倒像是中國的老傳統”這句話的出處,及分析其上下文的關系。

限定三:“作者心目中傳統小說的特點”,指明傳統小說,并未涉及“新”的問題,避免畫蛇添足的回答。此外,題目點明是“特點”,意味著答案只需要概況要點,無需展開論述。

文本二原文如下:

第二步:分析文本二特點,抓住題目關鍵字眼,把握要點。

與文本一相比,文本二主要是理論的要點,是對文本一的理論概況,在答題前很有必要先對文本二進行內容梳理,找找文本一與二之間有著怎樣的關系,從題目自評的這句話以后,題目談到的“傳統小說”照應文本二“這些小小說倒像是中國的老傳統,《漢書·藝文志》說小說家者流出于稗官”,點明了傳統小說創作者的身份——稗官;“九流之外的第十流,但仍舊詩出于‘王官即中央政府部門,不過氣派不大”指明這類傳統小說的創者身份及其取材內容來源。接著組織答案方向:傳統小說創作者身份和取材內容兩個方面闡述。

第三步:組織答案,概況要點。

參考答案:

① 傳統小說的作者多出于稗官,寫作態度不同于正統史家;

② 小說內容常取自街談巷語,真真假假。

如欲以“一則‘新世說”為題寫一則《國文教員》的小評論,請結合文本,列出評論要點。

第一步:審題,厘清題目潛藏關系——限定語關系。

本題審題上不難,但在實際考試過程組織答案上,第九題難度明顯更大。題目限定一是“新世說”,而文本二只涉及“世說”概念,并未出現“新世說”,如何從“舊世說”的概念中延伸出“新世說”特點,就是本題的突破點之一。另外,考生必須有常識概念:新事物的特點本身應該包含舊事物的本質特點,也就是說“新世說”這類小說本身具備“舊世說”這類小說的特點,但是隨著時代發展的需要,人們的審美追求變化,賦予“新世說”區別于“舊世說”的特點。對文本吃透、審題理解后,答案便了然于心。限定二“小評論”,統編教材第三單元單元任務就是要求學生寫三百字的短評,作為文學類文本的主觀題很少要求學生以三百字小作文的形式作答,時間上也不允許,這就很可能出現審題障礙。另外,“評論”是對作者對作品的情感、形象、思想內涵、藝術特點等方面的評,抓住文本中金克木先生對世說的評價。限定三“評論要點”,意味著不需要長篇分析,只需要概況“新世說”特點。

第二步:分析文本二特點,抓住題目關鍵字眼,把握要點。

文本二中“《世說新語》也是這一類小說”推出“新世說”與“舊世說”有著必然聯系,也就是“新世說”依舊具備“舊世說”的特點,按圖索驥,概括“舊世說”特點:有記錄人物言行、品評人物性格的特點。從“清末明初所謂……”時代不同,未來迎合文學和文學者的需求,小說的類型、內容也隨之發生變化,即:以新的方式反映新的時代內容。最后從作者角度出發,文本一是真真切切發生在作者回憶中的記事散文,金克木先生卻在文本二中說它也可是小說,看似矛盾,實際反映的是作者本人獨特的文學創作理念,即體現了學者金克木獨特的小說理念。

第三步:組織答案,概況要點。

參考答案:①記錄人物言行,品評人物性格,具有世說類小說的特點;

②以新的方式反映新的時代內容;

③體現了學者金克木獨特的小說理念。

三、課堂鞏固,驗證方法

通過對金克木先生的《國文教員》的解讀,加之孫犁先生的《葛覃》,進一步鞏固這類雙文本,多重限定語的小說。

如第9題要求從小說、歷史兩個點分析文本的藝術特征,典型的二元素限定,題目指向性很明確,只需從文本找到表現歷史的特點和小說特點的相關文本內容,并對內容進行概況。小說是基于真實的藝術虛構加工,歷史是真實的,意味著歷史的真實性與小說本身的虛構性存在重合之處,抗日戰爭是真實的歷史事件,體現歷史的真實性,作者把虛構的人物放置真實的歷史背景下是為了凸顯人物的群像,體現時代涌現的戰斗精神,人物雖是虛構的,但其時代精神是真實存在的,找到二者之間的關聯性,答案便呼之欲出。

四、文學類多文本解題技巧總結

考生在考場上的靈活應對源于對必備知識的熟練掌握運用,意味著在日常教學中,有意識地引導學生掌握文學類必備知識點,這也是《高考評價體系》和《普通高中語文課程標準(2017版)》對應的個人情境認知中對個人必備知識的掌握闡述;其次對文學類文本各體裁文本的基本特征、一般體例和主要表現手法等都應熟悉并掌握,掌握才有靈活運用的可能,無論題目怎么變換,知識點的嵌入依舊必要,只是答題的格式不拘泥于知識要點,去套路化地作答。

無論什么樣的文體,對作者的創作意圖細細品味揣摩,是讀懂文本的根基,只有從理解作者的意圖閱讀文本,揣摩分析閱讀文字,才能進行審美鑒賞與審美評價,從而發掘文本反映的人生價值、時代精神和美學價值,這也是閱讀的高境界。應對考試并不是閱讀的全部,平時的教學也很有必要引導學生對語文生活實踐的認知。生活處處皆語文,語文處處是生活。

組織答案,答題要點的概況往往是最難的,文章看得懂,文本關聯也能找出一二,但真正落筆時才發現很難整合要點,如何把“讀懂的”進行正確的表達,能否依據不同的題干指令進行合理正確的表述,需要在平時的訓練中下功夫。比如從真題解析中試著重擬答案,抓住關鍵詞語,組合成句;或者有意識無意識地去朗讀真題的參考答案,得出要點規律,鍛煉自身的組織答案的能力。

多文本只是閱讀的一個縮影,面對千變萬化的文本形式,考生個人的能力才是關鍵,方法千千萬萬,靈活應變才是硬道理。考場上應對不同類型的閱讀,學會審題、分析、揣摩、概括,這些能力的培養不在于考場,而是平時對課內不同文本閱讀的重視以及知識的遷移運用。統編教材重視多文本在日常教學的訓練,單元教學、雙線教學都是多文本的模式,即便是高三教學也應該結合高一、高二統編教材中的多文本多主題單元,溫故而知新。同時新教材更注重語文的生活實踐化,真正讓學生在生活中讀懂語文,一改機械枯燥的形式,如何以問題情境為導向,引導學生以問題線索讀懂文學中的語文,是今后教學的一大思考,也可能是命題者的命題導向。筆者認為,語文的活在于課本也在于生活。

*本文系三明市基礎教育科學研究2022年度課題“統編教材背景下問題情境和語文實踐活動的融合探究”的研究成果,課題批準號:JYKT-22064。