“1M3S”護理管理模式在ICU急性心肌梗死患者中的應用

華榮榮,丁 蓉,張 磊

(鹽城市第一人民醫院 江蘇鹽城224300)

急性心肌梗死(AMI)是臨床常見危重冠心病,多數由吸煙酗酒、長期熬夜、外界刺激、過度勞累等因素誘發,導致冠狀動脈產生粥樣硬化病變,管腔狹窄,易誘發斑塊破裂出血,使血小板于破裂處大量聚集,形成阻塞管腔的血栓,管腔狹窄化加重,血供不足或中斷,引發心肌缺血性壞死[1]。大部分AMI患者癥狀表現為持續性憋悶或疼痛、惡心煩躁、心律失常,嚴重者表現為休克或猝死[2],因此,急性發作時需要緊急將患者送往ICU重點監護。ICU中儀器雜、任務重、風險大,又因AMI具有發病迅速、病情多變、病死率高等特點,為保證患者生命安全,無疑向醫護人員提出了更高的護理要求。本研究引進“1M3S”護理管理模式,即“1M”為管理(Management)加強護理質量體系的規范和護理流程的完善;“3S”為技能(Skills)提升醫護人員的技能水平和護理效率,服務(Service)改善患者的護理滿意度,安全(Safety)確保患者生命健康安全[3]。從以上4個方面結合優化護理模式應用于急性心肌梗死患者中,已初步取得理想效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選擇2020年2月1日~2021年5月31日首次發病并于本院ICU治療的92例AMI患者為研究對象。納入標準:①年齡18~65歲者;②符合《急性心肌梗死診斷和治療指南》[4]中制定的相關標準,經心電圖、冠脈血管造影檢查后確診者;③發病12 h內入院,符合ICU監護條件,且監護時間>24 h者;④對本研究護理過程知情同意。排除標準:①生命體征不穩定、意識喪失或無法正常溝通者;②既往有AMI發病史或其他嚴重心血管病史;③合并有肝、腎等重要臟器功能缺陷者。根據護理方案不同將患者分為研究組48例和對照組44例。研究組男25例、女23例,年齡40~64(55.61±6.07)歲;手術部位:前壁20例,廣泛前壁14例,下壁14例。對照組男23例、女21例,年齡37~63(54.89±6.35)歲;手術部位:前壁18例,廣泛前壁12例,下壁14例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究符合《赫爾辛基宣言》相關倫理原則。

1.2 方法

1.2.1 對照組 實施常規護理。患者緊急入住ICU后,及時提供心電監護支持以密切觀測患者生命體征,并記錄患者病情狀況,通過插入留置針的方式建立靜脈通路,用于后續靜脈注射給藥和相關指標檢測,對體征異常者提前做好心電除顫搶救準備。

1.2.2 研究組 實施“1M3S”護理管理模式,具體內容如下。①規范護理管理:a.由領導小組(包括科室主任、護理部主任)和護理小組(包括主治醫生、護士長、手術室護士)共同建立護理質控管理小組,根據《臨床護理實踐指南(2011版)》[5]中相關要求,從基礎護理、病情觀察、安全核查、儀器管理、操作技術5個方面制訂質量控制標準,完善全員培訓考核要求,護理小組定期對質控結果進行匯總、分析,反饋給領導小組,并對護理目標做出調整。b.對入住ICU的AMI患者進行風險評估,重點關注病情危急、表現異常者,記錄護理過程中出現的不良事件并進行評分,定期統計上報。②提高護理技能:a.編寫護理培訓手冊用以技術教學及水平考核,包括基礎護理操作、ICU監護實施方法、急救措施規范、儀器設備使用、突發事件預案。b.各科室選派擅長不同領域(如靜脈輸液、輸血治療、疼痛緩解、心理干預)的優秀醫護人員參與培訓,將操作要點、護理進展等相關信息整理發放,豐富小組護士技能,多方面提升護理能力。c.采取集中授課、視頻學習和一對一幫扶的方式對護士進行培訓,每年度組織培訓數次,工作時間≤1年的護士每年參與考核4次,工作時間2~5年的護士每年參與考核2次,工作時間≥5年的護士每年參與考核1次,選取考核合格者進入護理執行小組,不合格者繼續培訓,擇期考核。③優化護理服務:a.根據患者病情危重程度制訂個體化護理細則,優化ICU護理路徑,流程化和標準化操作步驟,在保證護理質量的同時減輕醫護人員工作負擔,提高護理效率。由護士長定期檢查護理項目落實情況,并設立督察員不定期抽查監督責任護士。b.對情緒低落、抑郁患者實施心理干預,記錄患者入住ICU期間各方面需求,聯合家屬為患者提供情感和環境支持。c.手術前后安排患者填寫滿意度問卷,用于了解患者就醫期望并評估護理質量,ICU監護期間實施個體化護理。④保障護理安全:a.細化安全核查執行規范,制定風險預警機制,對重點時段和關鍵事件做出緊急應對預案。b.設置護理小組輪班,嚴格核查流程,維護氣管插管的穩定和其他生命儀器的正常運轉,保障ICU機械通氣安全,確保突發安全事件時能做出及時處理。c.護理質控管理小組定期觀察患者體征情況,收集醫護患三方反饋意見,進行針對性分析改進,建立護理質量評級獎懲制度,提升醫護人員的重視程度,增加安全意識。

1.3 觀察指標 ①評估兩組護理前后疾病不確定感,以疾病不確定感量表(MUIS)[6]為標準,根據不明確性、復雜性、信息缺乏性、不可預測性4個方面,共33個項目,每個項目均按照1~5分評定,總分32~160分,總分越高表示不確定感越強。②并發癥發生情況:統計兩組并發癥類型及發生人數,計算發生率,并發癥包括呼吸機相關性肺炎(VAP)(機械通氣48 h后至拔管48 h內出現)、中央導管相關血流感染(CLABSI)(導管處于留置狀態或拔除24 h內出現)、留置導尿管相關泌尿系統感染(CAUTl)(導尿管處于留置狀態或拔除48內出現)、壓力性損傷(術后數小時或幾天內出現)。③統計兩組主要心血管事件發生情況,主要包括心源性休克、急性心力衰竭、心搏驟停、死亡。④護理質量評估:根據基礎護理、病情觀察、安全核查、儀器管理4個方面評估護理質量,每項滿分均為100分,總分越高表示護理質量越優。由護士長針對每例患者的護理情況予以評分,總分≥90分為優、71~89分為良、≤70分為差。⑤護理問題嚴重程度:根據對患者病情造成的結果嚴重程度,將稽查匯總的護理問題評級,Ⅰ級:操作有少量遺漏但影響患者病情較輕微,如未按照要求進行消毒隔離;Ⅱ級:完整執行流程但未達到規范,如患者信息記錄不清晰;Ⅲ級:未按規范執行操作導致嚴重后果,如儀器故障或導管脫出;Ⅳ級:未嚴格執行操作導致患者病情惡化或死亡。

2 結果

2.1 兩組護理前后MUIS評分比較 見表1。

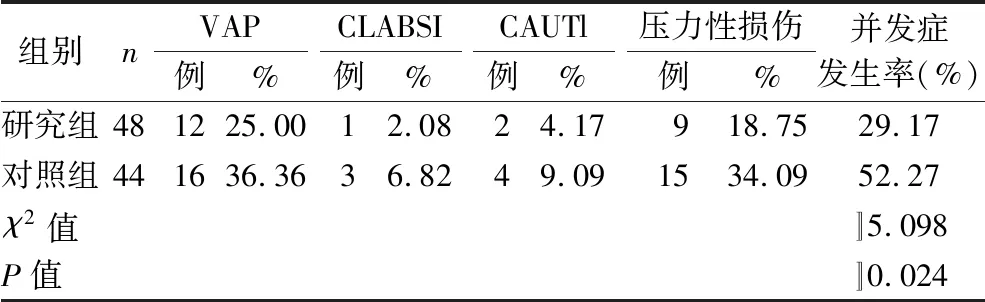

2.2 兩組并發癥發生情況比較 見表2。

表1 兩組護理前后MUIS評分比較(分,

表2 兩組并發癥發生情況情況比較

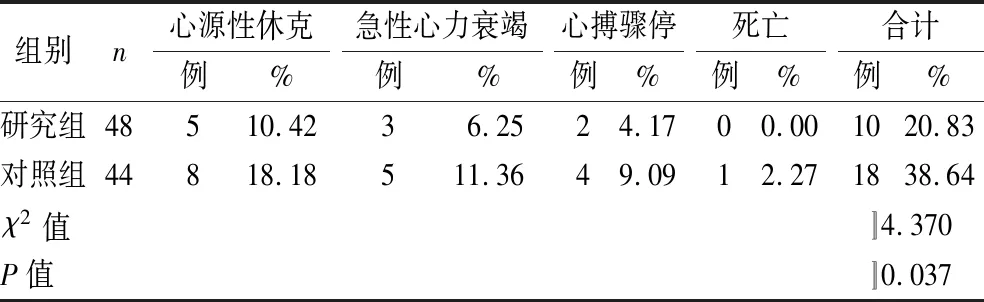

2.3 兩組不良心血管事件發生情況比較 見表3。

表3 兩組不良心血管事件發生情況比較

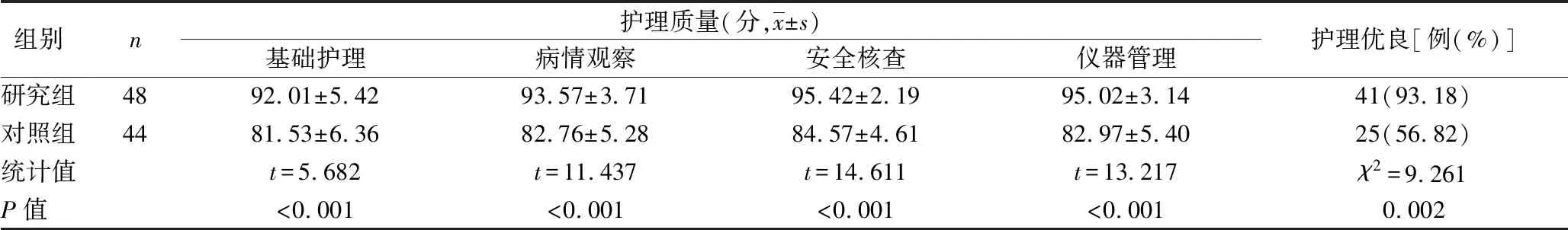

2.4 兩組護理質量及護理優良情況比較 見表4。

表4 兩組護理質量及護理優良情況比較

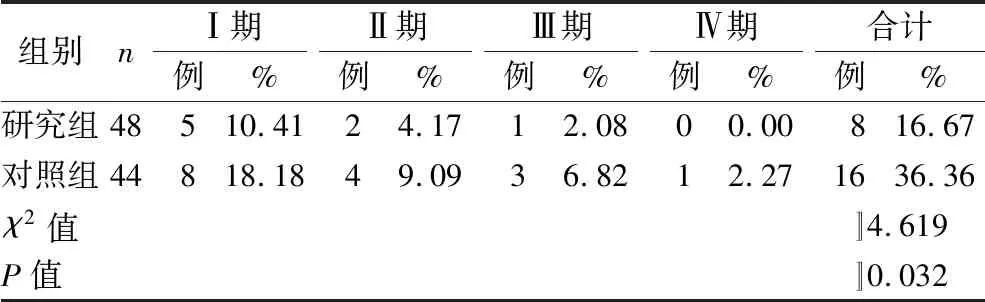

2.5 兩組護理問題嚴重程度比較 見表5。

表5 兩組護理問題嚴重程度比較

3 討論

根據2020年中國心血管健康與疾病報告,AMI發病率、復發率及病死率總體呈上升趨勢,在ICU住院的AMI患者中,ST段抬高型心肌梗死(STEM I)占比高達86.0%,出院后復發率為35.7%,病死率為28%,極大危害患者生命安全[7]。因此,針對AMI病情危重復雜的特點,應盡早開通梗死的冠狀動脈,改善血運循環,恢復心肌功能,降低患者死亡風險[8]。常規護理模式較為單一、內容較為局限,護理措施和流程不規范,沒有健全的安全管理制度,排查過程中容易出現疏漏,需要醫護人員反復確認、排除錯誤,護理效率低下[9]。為優化護理質量,本研究引進“1M3S”護理管理模式,旨在驗證此方案應用于臨床的可行性。“1M3S”護理管理模式是一套從規范護理管理、提高護理技能、優化護理服務、保障護理安全4個維度著手,以標準質量管理、操作流程規范為基礎建立的降低護理風險、全面提升護理質量的系統體系,可使醫護人員提高護理水平、強化安全意識,確保患者安全,提高患者對護理人員的滿意度[10]。

本研究結果顯示,研究組MUIS中不確定性、復雜性、信息缺乏性、不可預測性方面得分均低于對照組(P<0.01),表明研究組在增加AMI患者對疾病認知、提高心理承受能力方面效果優于對照組[11]。研究組并發癥、不良心血管事件發生率均低于對照組(P<0.05),提示“1M3S”護理管理模式可通過規范護理操作流程,提前進行風險預警及防范,降低并發癥、不良心血管事件的發生和感染概率,丁艷春等[12]研究結果一致。研究組護理質量評分、護理優良率均高于對照組(P<0.01,P<0.05),表明“1M3S”護理管理模式可統一標準化護理內容,使醫護人員操作可追溯、可量化,確保護理項目落實,減少ICU中緊急環境下出現的混亂情況[13]。研究組嚴重程度較對照組程度明顯更輕(P<0.05),表明通過適當的獎懲制度,可強化醫護人員安全意識,規范護理行為,提高護理主動性;此外,定期分析討論并改進護理中存在的問題,可提升失誤反饋整改的時效性,避免釀成更嚴重的后果[14]。

綜上所述,“1M3S”護理管理模式可降低并發癥發生率,減輕護理問題嚴重程度,提高護理質量及患者滿意度。但本研究尚需進一步擴大研究群體,增加樣本數量,值得深入探究實踐。