外環境蟯蟲卵檢測時間與蟯蟲反復感染的關系

姜 遙,林玉婷,梁家源,王立忠,李博文,陳 艷

(韶關學院,廣東 韶關 512000)

蟯蟲病是兒童常見的寄生蟲病之一,高發于夏秋季節[1],特別是在溫帶氣候地區更為嚴重[2]。據調查研究顯示,全球蟯蟲病的發病率達4% ~28%[3]。人群對蟯蟲普遍易感,但在4 ~7 歲兒童中感染率最高[4],其原因主要與蟯蟲病“易治難防”、易反復感染和感染途徑多的特性有關。我國溫度、濕適宜度的東南和西南地區是蟯蟲病的主要流行區(發病率≥5.00%)[4]。蟯蟲感染危害人類的身心健康。對于兒童來說,輕中度的蟯蟲感染對其生長發育影響較小,而重度的蟯蟲反復感染1 年以上則會導致兒童生長發育滯后[5]。蟯蟲也可發生異位寄生。已有相關報道顯示蟯蟲寄生可致闌尾炎、陰囊炎、子宮內膜炎、陰道炎、泌尿系統感染等[6-9]。不僅兒童,成人在感染蟯蟲后亦可造成嚴重后果。例如,已有報道肝蟯蟲感染誤診為結腸腺癌肝轉移[10-11]及增加患焦慮癥、抑郁癥和睡眠障礙的風險[12]等。蟯蟲卵大小約為(50 ~60 μm)×(20 ~30 μm),卵殼無色透明,有兩層殼質,蛋白質膜光滑[13],在外界環境中具有較強的抵抗力。蟯蟲卵可以在涼爽、潮濕的環境中存活6 ~8 周,而在干燥的環境中只能存活幾天[14]。蟯蟲卵對消毒劑的強抵抗力[15]和在外界環境中的高存活率[16-17]給蟯蟲病的反復發作創造了條件。蟯蟲感染的監測一直是國內外關于寄生蟲感染重點實施的項目。蟯蟲卵的體外保存時效既是影響臨床檢測的一個重要因素,也可能是引起蟯蟲病反復發作的因素。基于這兩個因素,現將在4 ℃冰箱及其他兩個溫度環境中,新鮮蟯蟲卵樣本保存條件和時間對蟲卵檢出率的影響作一分析,為蟯蟲病普查和實驗室檢測提供參考依據,同時探討蟯蟲卵保存時長與蟯蟲“易治難防”、反復感染的關系,為蟯蟲感染高發人群的衛生保健工作提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

采取分層整群抽樣法對2021 年4 月廣東省韶關市共5 個幼兒園的兒童開展蟯蟲感染調查。在家長、老師知情同意的情況下,對調查的兒童采用透明膠紙肛拭法采集蟯蟲卵并進行鏡檢,檢測出的陽性標本即為本次蟯蟲卵形態觀察的來源。

1.2 方法

1.2.1 鏡檢規則 選取玻片上中下三個片區為鏡檢觀察區,每天對鏡檢區域進行一次觀察,記錄蟯蟲卵的形態。

1.2.2 樣本保存環境與方法 需鏡檢的樣本一部分密封保存于4 ℃的恒溫冰箱中,另一部分密封避光保存于平均氣溫為32℃的夏季環境和平均氣溫為18℃的秋季環境中。

1.2.3 蟲卵形態改變的判斷[18](1)新鮮蟯蟲卵:卵殼大小正常,輪廓清晰,內含一條胚蚴,胚蚴結構清晰,邊緣光滑,常見緩慢蠕動。(2)胚蚴形態改變:胚蚴結構模糊,蠕動消失,邊緣不光滑,有裂縫出現。(3)卵殼內有空泡:內容物皺縮未充盈滿卵殼,水分流失,出現不同形狀、大小的空隙。

1.2.4 密封蟯蟲卵玻片方法 將玻片放置在密封性良好的鐵盒中,用保鮮袋密封鐵盒。

1.3 觀察指標

觀察不同季節(夏季、秋季)室溫下蟯蟲卵的形態變化及4 ℃冷藏保存下蟯蟲卵的形態變化。

2 結果

2.1 不同季節室溫下蟯蟲卵的形態變化

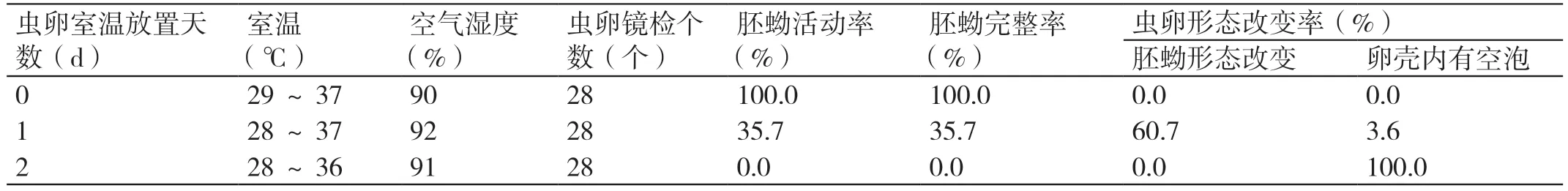

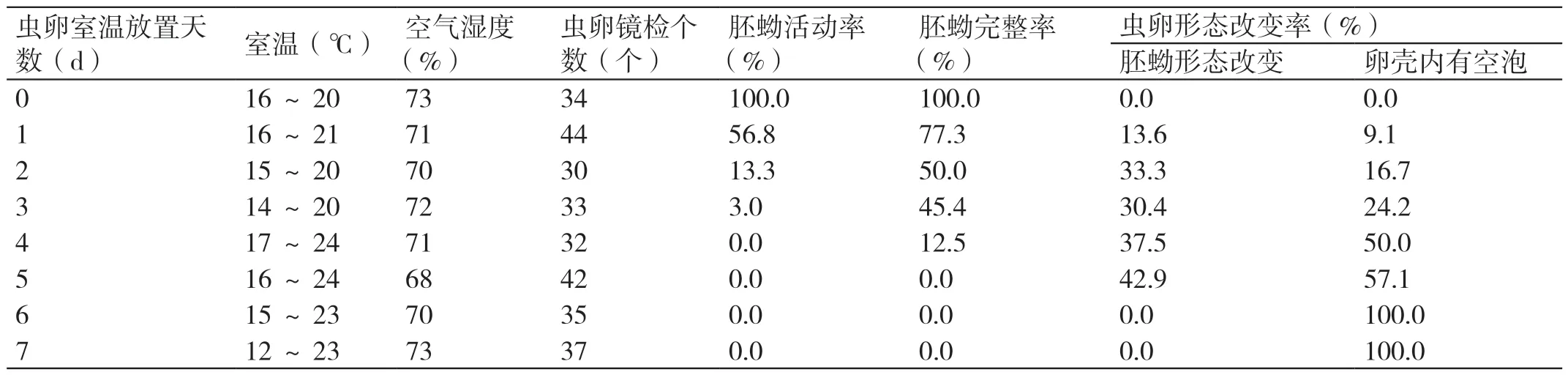

在最高37℃、最低28℃、平均氣溫32℃以及空氣濕度為91% 的夏季環境中,避光保存2 d 后蟯蟲卵卵殼內的胚蚴等內容物消失,卵殼增厚,體積變小,但邊緣仍光滑整齊,此時的空殼與氣泡相似,已無蟯蟲卵輪廓,不能判斷為陽性。詳見表1。在最高24℃、最低12℃、平均氣溫為18℃以及空氣濕度為71% 的環境下,避光保存2 d 蟯蟲卵形態改變率為50.0%,但仍能判斷為陽性。避光保存5 d,卵殼內胚蚴等內容物消失,卵殼增厚,體積變小,邊緣光滑整齊,此時的空殼與氣泡相似,已無蟯蟲卵輪廓,不能判斷為陽性。為提高檢測結果的準確率,建議類似此環境條件下2 d 內完成檢測。詳見表2。

表1 夏季室溫(28 ~37 ℃)下蟯蟲卵的形態變化

表2 秋季室溫(12 ~24 ℃)下蟯蟲卵的形態變化

2.2 4℃冷藏保存下蟯蟲卵的形態變化

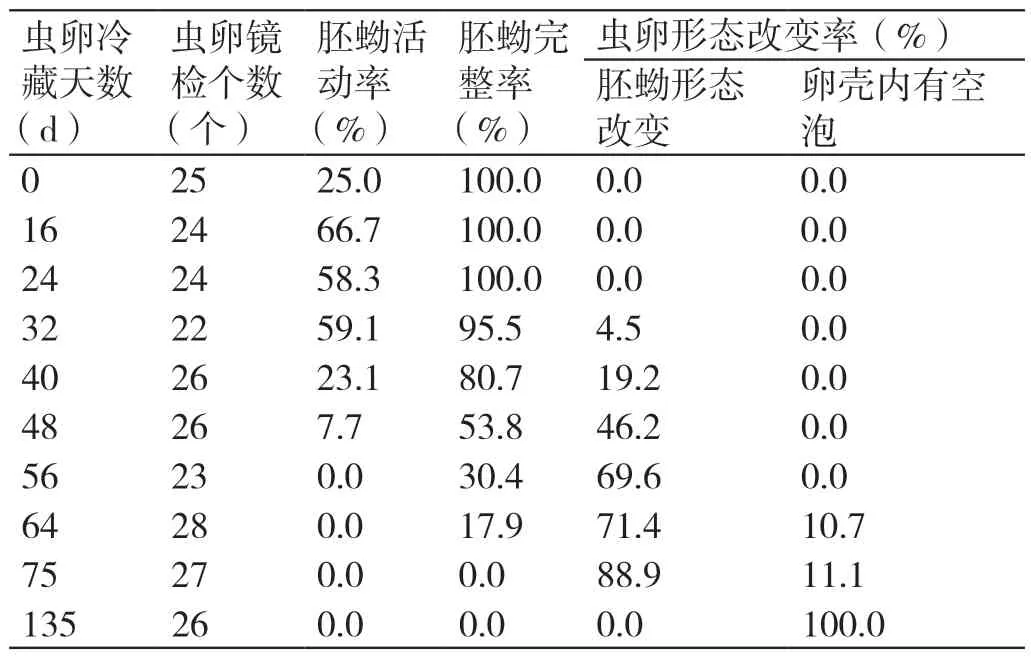

蟯蟲卵在4 ℃冷藏環境中保存40 d,胚蚴大部分形態無明顯改變,卵殼光滑,邊緣整齊。56 d 后胚蚴的形態變化明顯,邊緣毛糙,偶見蟲體裂解成塊狀,內容物喪失嚴重,蟲卵體積皺縮變黑,但蟯蟲卵輪廓仍清晰可見,可判斷為可疑陽性。135 d 后蟯蟲卵形態同室溫保存2 d 后相似,不能判斷為陽性。詳見表3。

表3 4 ℃冷藏保存下蟯蟲卵的形態變化

3 討論

新鮮蟯蟲卵的低溫保存有利于保持其活性和形態,能延長有效檢測時間。本研究發現,蟯蟲卵密封在4 ℃的環境中保存40 d 后,大致形態仍清晰可辨。本研究表明了蟯蟲卵有較長的有效檢測時間。本研究的開展對于貧困地區或國家的蟯蟲檢測、蟯蟲感染的大范圍普查或集中檢測,以及標本集中困難和短時間內的大量檢測有參考和指導意義。目前,國內外對于蟯蟲易治難防和反復感染的原因討論較少,對于蟯蟲卵檢出率和防治措施的研究較多。人體對蟯蟲普遍無抵抗力,研究顯示感染蟯蟲后的驅蟲工作并不能一步到位,藥物治療6 個月后復查蟯蟲感染率回升至75.39%[1]。這可能與蟯蟲卵的傳播途徑多樣及體外存活力較強有關。據記錄,感染期蟯蟲卵在寒冷潮濕的環境中可保存6 ~8 周[14],而在本研究中蟯蟲卵可在4 ℃的冰箱中密封保存40 d,在平均氣溫為18 ℃、空氣濕度為71% 的室內環境中可密封保存2 d。在兒童寄生蟲感染率均在30% 以上的幼兒園進行物品(如玩具、床席、桌子)采樣及檢測,可發現蟯蟲卵的攜帶率為17.41%[19]。這表明,在適宜的條件下,蟯蟲卵可長時間存活于環境中,造成幼托機構或家庭聚集性感染。蟯蟲卵可長時間存活或許與其蟲卵結構有關。豬蛔蟲和蟯蟲同屬線蟲,豬蛔蟲同蟯蟲一樣殼質較厚且透明,為雙層結構,殼外包繞一層蛋白膜[20]。豬蛔蟲卵可在2% 的甲醛液、4 ℃的冰箱中存放5 年,5年后仍能孵出對動物具有感染力的幼蟲,其對外界環境的抵抗力相當強[21]。而血吸蟲卵即使卵殼薄,也可在4 ℃下1.2% 鹽水溶液冷藏儲存40 d 內保持大部分形態無明顯改變,毛蚴孵出率均在70% 以上[22]。

不同溫度和濕度影響蟯蟲卵在外界環境中的存活時間,這與蟯蟲卵的地理分布有一定的關系。在2016—2018 年全國三十個省蟯蟲病的監測中發現,本病的好發氣候以亞熱帶季風氣候為主,氣候夏熱冬溫的江西南部和西南部地區的蟯蟲感染率為4.79% ~8.52%[4];以亞熱帶季風性濕潤氣候為主的布宜諾斯艾利斯蟯蟲的感染率達34.7%[23];以溫帶海洋性氣候為主的挪威蟯蟲的感染率達18%[24]。這些地區氣候的共同點是溫暖濕潤,最冷月平均氣溫也在0℃以上,全年降雨,濕度較高。有研究發現,在柏林地區,十月、十一月和十二月的蟯蟲感染率較高[25]。柏林在十月、十一月、十二月的溫度為0 ~14 ℃,濕度也在80% 以上,這與本研究中4 ℃的試驗條件較為接近。這些條件有利于蟯蟲卵在外界環境中保持活性。蟯蟲的反復感染不僅與當地氣候有關,還與兒童的衛生習慣和學校生活環境有密切的關系[26]。由于蟯蟲卵存在于肛門中,因此糞便中也可能攜帶蟯蟲卵。國外研究表明,家庭中兒童糞便處理方法與兒童生長發育之間有著密切的聯系,使用改進的兒童糞便處理方式(將兒童糞便沖入化糞池)可使五歲以下兒童發育遲緩的流行率降低10%,使嚴重發育遲緩的患病率降低13%[27]。調查顯示,我國揚州市改廁后的2009年比改廁前的2005 年寄生蟲病的發病率下降58.1%,其中蟯蟲病的發病率下降92.3%[28]。由此可見,無害化衛生廁所的普及在蟯蟲病的預防中起到了重要的作用。而在偏遠地區,如我國云南省農村義務學校,無害化衛生廁所的普及率僅為63.58%[29],這或許是該地區蟯蟲病高發的原因之一。蟯蟲易治難防、易反復感染,且在新型冠狀病毒疫情常態化的背景下,幼兒園更應提升衛生保健工作的質量,如提升保育員的衛生素養,保證衛生消毒工作的質量[30]。當前,國內外多用物理、生物方法及化學、植物性藥物對寄生蟲卵進行殺滅[31]。查鑒良等[32]研究發現,用過氧乙酸和1%次氯酸鈉處理,能大大降低蟯蟲卵的存活率。因此,推薦幼托機構使用符合原國家衛生部《次氯酸鈉類消毒劑衛生質量技術規范》規定的次氯酸鈉類消毒劑對物體表面進行消毒,同時消毒后應用生活飲用水將殘留消毒劑擦凈。對于床席、被子等織物,建議進行陽光暴曬,時間不少于6 h[33]。

綜上所述,新鮮的蟯蟲卵標本密封置于4 ℃環境中,1 個月內進行檢測仍能保持較好的觀察效果,臨床上可據此合理安排檢測時間。結合相關文獻,提示濕度高的季節可對室內空氣進行降濕處理,從而減少蟯蟲反復感染的發生。