左旋門冬酰胺酶與培門冬酶治療小兒急性淋巴細胞白血病的療效對比

單 園

(南華大學附屬第一醫院兒科,湖南 衡陽 421000)

兒童受遺傳、感染等因素的影響,導致體內前體B 淋巴細胞、T 淋巴細胞及成熟B 淋巴細胞出現損傷而引起的白血病,被臨床上稱為小兒急性淋巴細胞白血病。本病是一種造血干細胞惡性克隆性疾病[1]。小兒急性淋巴細胞白血病的發病原因復雜,遺傳、輻射、感染、化學刺激等均是其主要誘發因素。在上述因素的影響下,導致細胞中的致癌基因被激活,抗癌基因被抑制,致使機體對腫瘤細胞的清除能力下降,導致白血病細胞大量異常增殖,進而引起基因缺失、擴增、點突變等一系列遺傳學上的變化。在兒童白血病中,急性淋巴細胞白血病的占比已經超過了65%[2]。該病進展迅速,患兒除了有貧血、食欲不振、出血、皮疹、感染等外在表現外,還易出現身體各器官、中樞神經系統等損害,甚至發生昏迷、顱內出血或死亡[3]。目前,臨床上主要采取化療手段治療小兒急性淋巴細胞白血病,目的在于控制病情進展,清除體內的白血病細胞,促進骨髓造血功能恢復正常,減少并發癥的發生。在急性淋巴細胞白血病患兒的臨床治療中,為了盡可能減輕其痛苦,保證治療效果,并減少化療藥物的不良反應,應合理選擇藥物[4]。本研究就左旋門冬酰胺酶與培門冬酶治療小兒急性淋巴細胞白血病的臨床療效進行比較,以期為臨床上治療本病提供參考依據,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

從南華大學附屬第一醫院收治的急性淋巴細胞白血病患兒中抽取100 例進行研究,抽取時間段為2018年5 月至2022 年5 月。納入標準:(1)病情符合急性淋巴細胞白血病的診斷標準;(2)患兒家長對研究內容了解、知情,并自愿參與;(3)首次采用左旋門冬酰胺酶及培門冬酶治療;(4)由本院同一組醫療人員開展治療。排除標準:(1)存在免疫缺陷,或合并神經系統疾病;(2)對治療依從性差、配合度低,或研究中途退出,或后續不能及時隨訪和復診;(3)就診、診斷、治療資料部分或全部丟失。采用雙盲法將其均分為對比組和分析組。對比組50 例患兒中,女性27 例,男性23 例;年齡區間為2 ~12 歲,均值(7.03±1.06)歲;分析組50 例患兒中,女性32 例,男性18 例;年齡區間為3 ~14 歲,均值(8.53±2.14)歲。兩組一般資料比較無統計學差異(P>0.05)。

1.2 方法

兩組患兒均采用VDLD 方案進行全身化療:長春新堿(VCR)靜脈注射,每次1.5 mg/m2,共注射4 次,每次最大用量不超過2 mg;柔紅霉素(DNR)靜脈滴注,每次30 mg/m2,共滴注2 ~4 次;潑尼松(PDN)口服,每天60 mg/m2,從足量的25% 用起,根據臨床反應逐漸加至足量,7d 內累積劑量>210 mg/m2,d1~d7;地塞米松(DXM)口服,每天6 ~10 mg/m2,最大用量不超過9 mg,d8~d28,第29 d ~35 d 內逐漸減量至停藥。在進行全身化療的同時,通過三聯鞘注(阿糖胞苷+ 甲氨蝶呤+ 地塞米松)防治中樞神經系統白血病。在此基礎上,給予對比組患兒左旋門冬酰胺酶(L-ASP,由北京雙鷺藥業股份有限公司生產)治療,肌內注射,每次5000 U/m2,共用藥8 ~10 次。給予分析組患兒培門冬酶(PEG-ASP,由江蘇恒瑞醫藥股份有限公司生產)治療,肌內注射,患兒體表面積超過0.6 m2時,每次用藥2500 U/m2,若患兒體表面積未超過0.6 m2,則每次用藥82.5 U/kg,每14 d 注射1次,共用藥2 次。治療期間,對兩組患兒的生命體征、不良反應等進行記錄,錄入檔案,隨時調整治療方案,并根據實際情況開展后續的強化、鞏固、維持治療。

1.3 觀察指標及療效判定標準

對比兩組患兒治療前后的血生化指標,包括鐵蛋白(SF)、血沉(ESR)、乳酸脫氫酶(LDH)。對比兩組患兒治療前后的微血管密度(MVD)及血管內皮生長因子(VEGF)水平。對比兩組患兒治療后生化指標異常的情況,生化指標異常包括轉氨酶升高、總膽紅素升高、血尿淀粉酶升高、血糖升高、尿素氮升高、總蛋白降低等。對比兩組患兒治療期間不良反應的發生率及臨床療效。以完全緩解(CR)、部分緩解(PR)、未緩解(NR)評估兩組患兒的臨床療效。CR :經治療患兒無白血病細胞浸潤所致的癥狀和體征,生活恢復正常或接近正常,血象、骨髓象原粒細胞數量基本恢復正常。PR :經治療患兒的癥狀和體征有所減輕,血象、骨髓象原粒細胞數量有一定改善。NR :經治療患兒的療效未達到上述標準。總有效率=CR 率+PR率。

1.4 統計學方法

借助統計學軟件SPSS 25.0 對兩組患兒的相關研究指標進行分析,計數資料用% 表示,計量資料用±s表示,分別行χ2、t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 對比兩組患兒治療前后的血生化指標

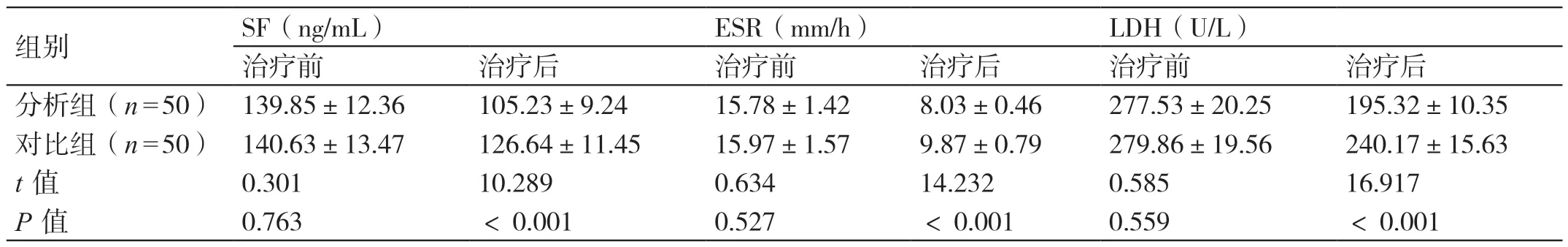

治療前,兩組的SF、ESR、LDH 水平比較無統計學差異(P>0.05)。治療后,分析組的SF、ESR、LDH 水平均顯著低于對比組(P<0.05)。詳見表1。

表1 對比兩組患兒治療前后的血生化指標(± s)

表1 對比兩組患兒治療前后的血生化指標(± s)

組別 SF(ng/mL)ESR(mm/h)LDH(U/L)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后分析組(n=50)139.85±12.36 105.23±9.24 15.78±1.42 8.03±0.46 277.53±20.25 195.32±10.35對比組(n=50)140.63±13.47 126.64±11.45 15.97±1.57 9.87±0.79 279.86±19.56 240.17±15.63 t 值 0.301 10.289 0.634 14.232 0.585 16.917 P 值 0.763 <0.001 0.527 <0.001 0.559 <0.001

2.2 對比兩組患兒治療前后的MVD 及VEGF 水平

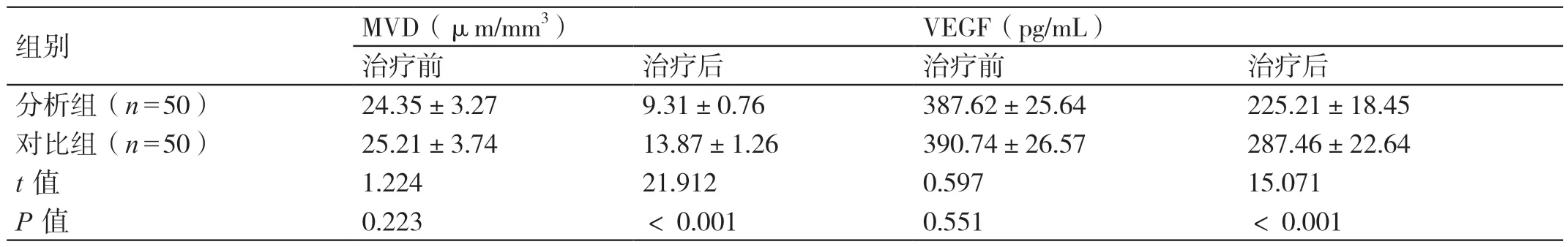

治療前,兩組的MVD 及VEGF 水平比較無統計學差異(P>0.05)。治療后,分析組的MVD 和VEGF 水平均顯著低于對比組(P<0.05)。詳見表2。

表2 對比兩組患兒治療前后的MVD 及VEGF 水平(± s)

表2 對比兩組患兒治療前后的MVD 及VEGF 水平(± s)

組別 MVD(μm/mm3)VEGF(pg/mL)治療前 治療后 治療前 治療后分析組(n=50)24.35±3.27 9.31±0.76 387.62±25.64 225.21±18.45對比組(n=50)25.21±3.74 13.87±1.26 390.74±26.57 287.46±22.64 t 值 1.224 21.912 0.597 15.071 P 值 0.223 <0.001 0.551 <0.001

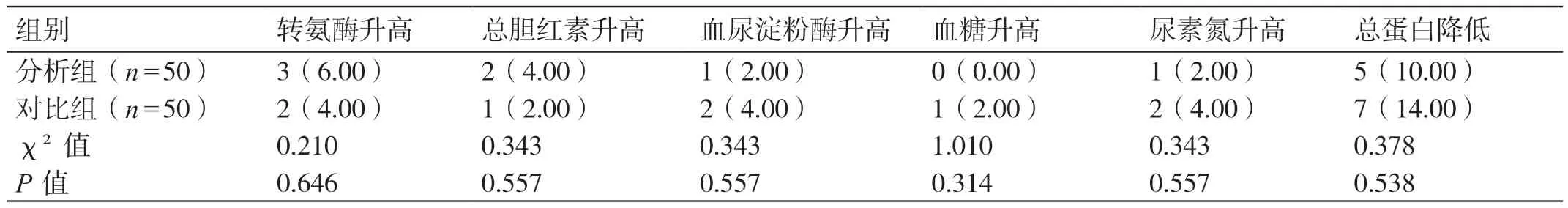

2.3 對比兩組患兒治療后生化指標異常的情況

治療后,兩組轉氨酶升高、總膽紅素升高、血尿淀粉酶升高、血糖升高、尿素氮升高、總蛋白降低的發生率相比無統計學差異(P>0.05)。詳見表3。

表3 對比兩組患兒治療后生化指標異常的情況[例(%)]

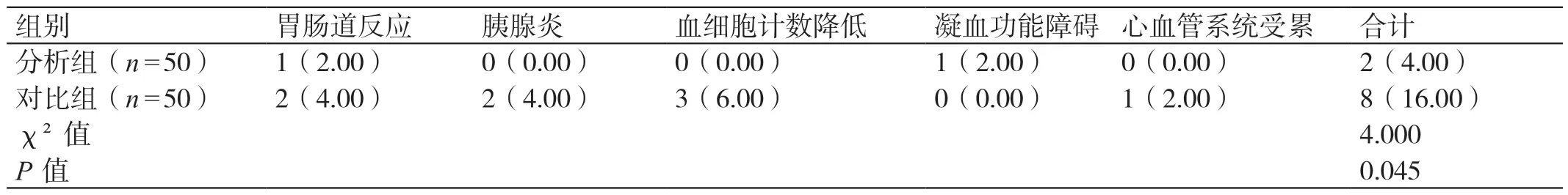

2.4 對比兩組患兒治療期間不良反應的發生率

治療期間,分析組不良反應的發生率顯著低于對比組(P<0.05)。詳見表4。

表4 對比兩組患兒治療期間不良反應的發生率[例(%)]

2.5 對比兩組患兒的臨床療效

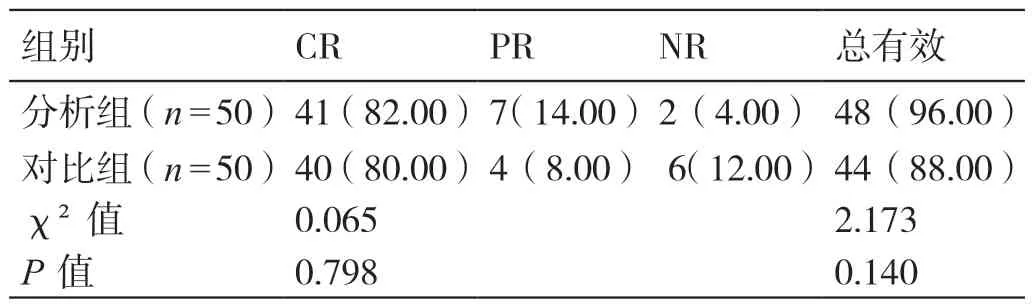

治療后,兩組的CR 率及治療總有效率比較無統計學差異(P>0.05)。詳見表5。

表5 對比兩組患兒的臨床療效[例(%)]

3 討論

小兒急性淋巴細胞白血病的病因包括長期接觸電離輻射、持續服用某種藥物、接觸除草劑或化學溶劑、感染EB 病毒或HIV 病毒、存在先天性免疫缺陷或基因缺陷等[5]。本病的分類較多,根據細胞形態學、免疫表型、細胞遺傳學、分子遺傳學等可將其分為不同類型,其中超過70% 的小兒急性淋巴細胞白血病均為L1 型,其次是L2 型,L3 型則十分少見。除此以外,還有雙表型、雙系型、轉換型等類型,同時還可能伴有染色體數量、結構等異常[6]。在小兒急性淋巴細胞白血病的早期,患兒會出現貧血、皮膚蒼白等癥狀,輕重程度不一。隨著病情的進展,患兒會出現皮膚瘀斑、發紫發青、全身乏力、發熱(可能是低熱,也可能是持續高熱,沒有規律)以及口腔、牙齦、鼻腔、消化道、呼吸道出血等表現[7]。此病患兒還容易發生感染,如白色念珠菌、革蘭陰性菌感染等,也可能發生混合感染。隨著病程的延長,患兒的各個器官也會受到影響,如出現脾臟、淋巴結腫大、腹部疼痛、肘關節疼痛等,還可能累及腎臟、腮腺、中樞神經系統等。若未及時治療,會引起嚴重的并發癥,如消化道出血、顱內出血、敗血癥等[8]。臨床多通過實驗室檢查、骨髓檢查、細胞遺傳學檢查、免疫分型、血小板檢測等診斷小兒急性淋巴細胞白血病,需要注意與類白血病反應、再生障礙性貧血、傳染性單核細胞增多癥等疾病相鑒別。臨床上治療小兒急性淋巴細胞白血病的方法有常規化療、誘導治療、鞘內化療、強化治療等,治療原則是改善患兒的臨床癥狀,控制病情進展,清除體內的白血病細胞,促進骨髓造血功能恢復正常,減少并發癥的發生,延長生存時間,提高生存質量[9]。左旋門冬酰胺酶是臨床上治療小兒急性淋巴細胞白血病的基礎藥物,可將白血病細胞清除,其抗腫瘤作用較強。但該藥具有高免疫原性,兒童使用后體內會產生酶抗體,容易出現過敏反應。據報道,左旋門冬酰胺酶的臨床過敏率超過20%[10]。且該藥需要多次使用才能達到預期效果,對兒童身體的傷害較大。培門冬酶是一種新型藥物,是在左旋門冬酰胺酶的基礎上加入聚乙二醇制成的藥物[11]。此藥中左旋門冬酰胺酶的活性依然存在,可有效抗腫瘤,且能夠使左旋門冬酰胺酶易引起過敏反應的生物特性大大減弱,甚至減弱了99% 以上,使原來的免疫原性問題得到了很好的解決,顯著提升了藥物的生物利用率,對白血病細胞的清除效果更好,在用藥次數減少的情況下,依然能夠發揮作用,且持續時間更長,穩定性更好[12-13]。

本研究結果顯示,治療后分析組的SF、ESR、LDH、MVD 和VEGF 水平均顯著低于對比組(P<0.05);治療期間分析組不良反應的發生率顯著低于對比組(P<0.05);兩組的CR 率及治療總有效率比較無統計學差異(P>0.05)。可見,左旋門冬酰胺酶與培門冬酶治療小兒急性淋巴細胞白血病的療效均較好,且與左旋門冬酰胺酶比較,培門冬酶治療此病的效果更佳,能更有效地改善患兒的SF、ESR、LDH、MVD、VEGF 等指標,且更具安全性。