創新導向下教師實踐共同體的價值、要素與培育

摘要:在梳理共同體理論及實踐共同體理論的基礎上,依據我國當下學校教育變革的時代要求與現實任務,明晰了指向創新的教師實踐共同體的內涵,建構了包括成員構成、運行方式、交互模式、團隊文化的創新導向下教師實踐共同體結構模型,并從目標引領、組織保障、機制護航、評價導向等方面提出創新導向下教師實踐共同體的校本涵育策略。

關鍵詞:教師實踐共同體;創新導向;教師發展;學校管理

中圖分類號:G635.1 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2023)05-0038-06

教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。如何在這個大數據、人工智能、物聯網技術快速發展的時代,以創新精神和創造能力的培養為核心,探索“從娃娃抓起”的實施路徑?顯然,具有創新能力的高素質教師隊伍是達成這一目標的實施主體。維果斯基關于“人所特有的被中介的心理機能只能產生于人們的協同活動和人際交往中”的觀點,深刻揭示了學習、研究需要置身于人的群體活動中。如此,共同體理論可對教師專業發展的機制創新以啟示。

一、創新導向下教師實踐共同體的價值意蘊

(一)“實踐共同體”的意涵之源與特質

作為實現了個體與集體、自我與他人以及社會統一的共同體,可以理解為一種有別于一般意義“功能體”的組織,它強調滿足成員自身需求以及成員之間的合作交流。基于這一特征,共同體被應用于各語境之中并形成各種類型。20世紀90年代,人類學家萊夫(Lave)和溫格(Wenger)在研究學徒制作為一種學習模式時提出了“實踐共同體”這一術語,“一群具有共同目標與共同愿景的人定期見面、分享經驗、互相學習、共同尋找方法來提高自我實踐”[1],凝練凸顯了實踐共同體的本質——實踐性與社會性的交往。與之相關的重要觀點“合法的邊緣性參與”標示了實踐共同體理論的三個關鍵特征——參與性、邊緣性與合法性。強調個體參與到具有共同任務目標的活動中,從簡單的、邊緣性的工作起步逐漸接觸重要工作并走向中心,其“生手”變為“老手”的“向心”軌跡符合能力發展的邏輯規律,故稱為“合法的邊緣性參與”[2]56。這一過程以共同的愿景為指引,以“相互介入”為彼此支持的運行機制,以“共同的規則”為發展保障。

與馬圖索夫(Matusov)“共同體的維持方式允許異質性的存在”[3]的觀點相比照,顯然,實踐共同體中異質性的存在,不是“允許”而應是“必須”的存在。唯有如此,共同體成員聚焦合作事業(a joint enterprise)的相互參與(mutual engagement)及資源共享(shared? repertoire),方能形成在對話和意義協商中“制造意義和形成身份的過程”[2]7-8。

(二)“教師實踐共同體”的價值厘清與困境

因教師專業發展即是于“特定的社會情境下,通過活動參與、溝通協商、評估與省思等一系列方式組成的學習活動”[4]53。如此視角之下,無論教育場域內習以為常的定期教研活動、項目組/工作室的研討抑或師徒結對的定期活動,其在“發展教師的實踐性知識、培育合作性的教師文化及提升教師實踐反思和解決問題能力方面的價值”[4]56不容置疑,其目標定位、功能價值、行動路徑與方式等與實踐共同體不謀而合。以“共同體”為載體,以“共同的愿景”為導向,以“協商的文化”為機制,以“教師實踐問題”為基礎,以“實踐參與中的身份認同”為標志[5]的教師實踐共同體,其開放性、自主性幫助教師在自我管理中獲得成長的成就感,其“相互介入”、合作共享讓教師體會被他人需要的滿足感,共同愿景下“集體努力”的行動過程亦催生“我對團隊有意義”的價值感。

毋庸置疑,教師實踐共同體的特質梳理與價值厘清,讓我們堅定了其作為一個“自組織”助推教師專業發展的功能與意義,于是,教師實踐共同體在研修體制中似乎就是一種“既存的事實”。立足校本層面,“聚光”于那些可以成為“教師實踐共同體”的團隊研修,往往可見如此的困境與偏離:比如源于主體自覺的共同體,理應是一群基于共同目標愿景、為破解共同的問題而形成的共同專業行動。但科層結構居主導地位的學校組織運行,中小學教師專業行動之外被各項繁雜事務擠占的“日常生活”,很難讓這樣的“自組織”自然生發。“他組織”外力下的推動,又往往因過于“刻板”而催生不了自我效能感的人人滿足。比如“和文化”傳統的浸淫,無處不在的“階層”意識,也往往讓“多重聲音相互辯論、溝通與融合”的“交響樂”難以奏響,成員間的主體間性交往如海市蜃樓。又比如相較于中學及高校教師,小學教師更多地體現出“實踐經驗豐富、理性思維欠缺”的群體形象[4]25,于研修行動中,就往往呈現出對具體鮮活“點子”的著迷而缺整體架構與系統推進,讓宏大的目標陷入了“心向往之但不能至”的境遇。

(三)“創新導向下教師實踐共同體”的疑思與界定

基于以上梳理與判斷,作為學校管理者,對于校本層面構建的實踐共同體,厘清其目標定位、概念框架、構建要義及行動路徑等要素是應有的“謀定”。為助推“生手”向“老手”的進階發展,萊夫、溫格提出的“合法的邊緣性參與”觀點及發展路徑顯然是極其適切的行動指南。但若指向大家“都從未擁有”的創生任務,人人皆“生手”的初始,如何“合法地”(即符合發展規律地)實現團隊愿景的達成?可見,已成的實踐共同體理論無法適應不同地域、不同時代的具體目標、團隊組成及實踐情境。

黨的二十大報告、《中國教育現代化2035》等綱領性文件,都將創新精神和創造能力的培養作為育人的核心目標,于每一所學校而言,為培養創新型人才著力學科育人、綜合育人的創新實踐,需要相應的教師實踐共同體去實現。那么,“創新導向下的教師實踐共同體是怎樣的?又將如何形成?”等問題,是需要明晰的。

創新導向下教師實踐共同體,面對的是共同“孕育新生命”的使命。故此,筆者將其內涵界定為:教師在指向創新的共同愿景下,明確具體的挑戰性任務,在集體探索、對話溝通、實踐反思中展開持續且穩定的集體專業行動,以情感與能力的全方位支持助力“每一個”成長的團體。

二、創新導向下教師實踐共同體的模型構建

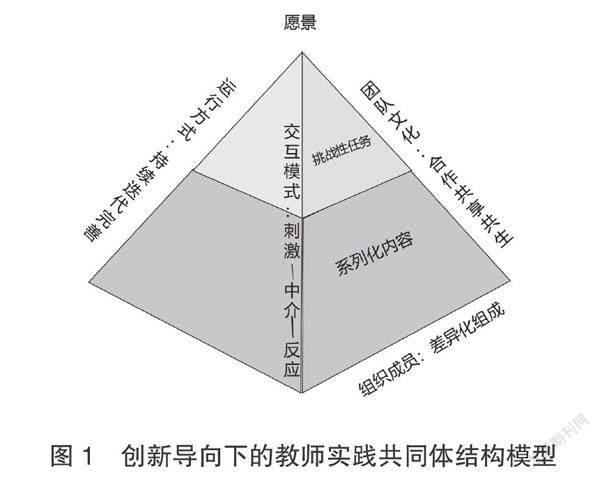

基于以上對創新導向下教師實踐共同體的認識,以三棱錐結構模型(圖1)體現該“自組織”的關鍵要素及相互關系。成員構成是共同體的靜態基礎,彼此互動中的關系構建、組織文化以及運行中的合作交互機制,都是確定該組織是否可成為共同體的關鍵要素。故此,將成員構成與關系、團隊文化、交互模式及運行方式等四個維度確立為該組織的“骨架”。而共同體組織的運行,是在共同愿景“召喚”下的集體行動,與之相匹配的研究任務與內容,是驅動亦是“產品”。從上往下縱覽,共同愿景須落實在相應的具體任務中,在其驅動下自然形成集體創生的系列化“產品”——內容體系。反向看,亦是組織成員以集體的實踐智慧聚焦研究內容的豐實與系統完善,從而完成挑戰性任務,并在此創生與突破中實現共同愿景的“抵達”。

(一)成員構成:差異中形成分布式領導

共同體中個體的能力激發與成就滿足,源于其被需要度和被認同度。這不僅是文化層面的,更與每個成員的認知范疇、思維品質和能力特長等高度相關。個體在差異中形成分布式領導,也就是說,當個體在團隊中具備著某種不可替代的獨特性,他作為這個團隊不可或缺的“那一個”,在團隊中的價值與貢獻就不言而喻了[6]16。這就是多維考量下促使成員差異最大化的原因。高度相異的團隊屬性,讓分布式領導成了必然。“每一個”的獨特性,讓組織內的成員可以動態地分享領導角色,在共同協作中行使領導職能,成員間的主體間性交往,實現了學科之“界”、經驗之“界”、能力之“界”和專長之“界”的突破。

(二)運行方式:持續迭代完善

創新導向下的實踐探索,以持續迭代的方法不斷完善運行方式,共同體成員的認識必然經歷一個從混沌到逐漸清晰的過程,與之伴隨的,還有不時出現的新素材、新想法。這些都會讓教師享受著為創意而激動、為創造而愉悅的情感,但也使得共同體的研究在一輪又一輪的迭代完善中始終“不停歇”。這種不斷否定與重建、不斷解構與重構的螺旋行進鋪就了共同厘清與孕育、自我明晰與提升的康莊大道。

(三)交互模式:刺激—中介—反應

維果茨基等提出的“文化-歷史”活動理論的觀點表明:在一個社會文化的、被中介的活動系統中,經由那些文化工具和符號的中介作用,引發主體心理機能的發展。人正是在社會活動中實現了動態的自我建構。聚焦教師實踐共同體,從成員主體視角出發,可以看到主體置身于集體情境中的活動,以語言為重要中介,在“刺激”中實現了主體內部世界和外部世界的交互,并在這交互中達成了自我反思、提煉與重構。當然,共同協商的規則與分工、相互包容的合作氛圍、主體反思與實踐的相互循環,也都是不可或缺的要素。

(四)團隊文化:合作共享共生

完成“非常規且具挑戰性的任務”[6]18必然一力難支,在協作中探索前人/自己未走之路,創建合作共享共生的團隊文化成了必須。對于一個組織來說,“理論、模型和實踐本質上都是文化的具體表現”[7]247,價值觀則是組織文化的核心。與合作共享的實踐活動相對應的,是所有成員對諸如“共享的意義是什么?”“合作究竟帶來了什么?”等涉及關系問題的價值厘清,這些價值判斷所形成的共識即成為“集體心理程序”[7]253。它“規定”著創新導向下的教師實踐共同體,就是在對共享資源的共同思考與協作實踐中,實現共同體與個體以及其他“利益相關者”的共同發展。

三、校本涵育創新導向下教師實踐共同體的策略

作為“自組織”的教師實踐共同體應是由自下而上的內生力自發、自愿、自覺結合而成。其自主性、開放性可帶來專業發展的自主和自由,但也因其自發、自主,往往造成運行的不穩定和難持續。因此,一定的組織機制是必要的保障。現實中,基礎教育領域因教師工作內容及特質等緣故,鮮有這類純粹自下而上自組織的產生,創新導向下教師實踐共同體往往是在學校或研修組織的外力驅動與教師自主意愿的雙向奔赴中方得形成。

(一)目標引領:因地制宜、任務驅動

愿景作為共同體組織中各個成員發自內心的共同目標,是蘊藏在每一個成員心中一股令人深受感召的力量[8]。基于學校已有的文化遺產,共回望,明晰來時路,厘清擁有之“珍寶”;共梳理、挖掘其永恒性,共創時代之意蘊;共展望,暢想未來態,確立將行之方向。這是形成共同愿景的重要路徑。比如每所學校的發展階段、師資基礎、外部環境、文化氛圍以及“最近發展區”的關鍵問題等各有不同,相應的教師實踐共同體的目標任務、組成特點等也必有差異。以筆者工作過的兩所學校為例:筆者曾工作了25年的南京師范大學附屬小學(以下簡稱“南師附小”),誕生了新中國第一代兒童教育家斯霞老師。一代又一代附小人傳承與發展斯霞“童心母愛”教育思想就成了這所學校教師“成為斯霞”的“北斗”。挖掘“童心母愛”教育思想的永恒價值、共思共創的集體行動都因愿景的共同生發而自然產生。南師附小因規模擴張,師資隊伍相對年輕化,為此,確立的創新路徑即為破除不同學科青年教師相同發展階段的成長困境,匯聚骨干教師、專家教師、普通教師以及不同學科、不同職齡的教師,以成員間興趣專長、理論實踐經驗及能力為共同體資源,以富有挑戰性的跨域研究目標和階段任務,發揮整體組合效應,從而實現高品質共同體研究、高凝聚內部聯結。而北京東路小學則擁有一支學科素養過硬的教師隊伍,骨干教師占比超60%,學生成長所擁有的教育資本和社會資源也比較充足。發揮教師骨干的專業優勢,聚力創新型人才的培育,基于學科育“活潑且完整的人”的創造性探索就成了這所學校教師實踐共同體的變革著力點。于是,在特級教師主持的省市區工作室之外,學校組建由14位市學科帶頭人領銜的學校名師工作站,卷入“情智青年+”好教師團隊的所有成員,吸納集團校的骨干教師和青年教師,以教師團隊發展機制的優化,不斷發現教師、發展教師、成就教師。

(二)組織保障:打破邊界、相互支持

共同體需跨越科層結構形成的垂直邊界(上下層級)、水平邊界(同級職能部門和不同學科領域)以及組織相對封閉獨立的外部邊界(學校內外)、地理邊界(學習場域等)。成員構成上,從校內教師的多維差異到校外專家、社區資源、其他學校等多元主體的融入,是打破縱橫、內外和地域邊界的首要策略。職責分布上,縱向而言,沉浸到共同體中的管理層教師是參與者、促進者和協調者,與其他成員一樣既承擔應盡的分享協作、共思共研、交流示范的作用,也承擔著項目負責人的“重要助手”的作用。以非集中式領導的方式,在全程陪伴與參與中為共同體的研究護航,規避可能給其他成員帶來的“權威壓力”,確保共同體免除“刻板”,在開放與自由中生機勃勃。橫向比照,每一位成員皆可在動態推進中成為策劃與實施中“平等的首席”,成為交流與分享中的分享者、批判者、建議者、支持者,成為循環迭代中的重構者、對比者等。當然,學校科層組織中的各個部門也需為共同體的運行提供分工、協調和運行的機制保障。以南師附小“工程任務下的項目化學習”開發團隊為例,其研發后的實施,就需要在學校各行政部門的協調管理中由各學科教師協同推進,從教案、課件、任務單、器材等的確定,到家長通知書、學生通知書、選課安排、學生分組等的設計和落實,都要經管理層統籌分工、實施層協同推進,確保項目化學習過程運行無盲點。

(三)機制護航:全員行思、迭代優化

一個專業群體中個體專業實力的差異,往往會形成與之相匹配的專業話語權。“有主角、有配角、有聽眾”的現象也是一般性研討活動中常見的狀況。要想讓人人成為“主角”,則必須從團隊長期穩定的顯規則入手。比如“輪流坐莊,人人參與”(即輪流上課或主講,人人發言說想法)的規定,可助“無領導但又人人皆領導”共同體樣態的形成。

當然,團隊的研討文化也是決定“這群人”能“走多遠”的關鍵。儒家文化熏陶下的我們,“求和”心態折射到研討交流中,贊揚、肯定、欣賞似乎成了一種本能。但對于一個創意求突破的團隊來說,真切的質疑與建議才是促使群體改進與提升的“動力源”,只有彼此信任、坦誠說真話,才有可能產生真實的對話與碰撞。基于這樣的認識,顯然就需要明確“每人須發言”“內容只需有一個亮點,但不得少于兩點建議/反思”的研討規則。當所有成員置于“尋找建議”的“被逼”處境中,必然由初始階段的不適應,到遵守中逐漸變成一種習慣、一種共同的思維方式。如此,團隊作為一種可以信賴的組織結構,“來自大家的互惠互利的意識以及共有、共享的精神指引”的共同文化也就形成了。團隊創造力就在“怎么做會更好、更適合”的持續迭代優化中,經個體思辨與實踐匯聚成群體智慧而蓬蓬勃勃地生長[6]16。

(四)評價導向:全程陪伴、激勵集體

學校對共同體運行過程中的激勵與評價是決定這個團隊是否“始終在路上”的重要外力。比如各實踐共同體的月報制。項目團隊每月要上傳該階段的研討資料,梳理每個成員在其中承擔的工作和發揮的作用。與此同時,管理層據此對相應的團隊進行定期評價和反饋,月考核、學期分享會等評價反饋的落實,都能起到維持、激勵團隊前行的作用。這些運行保障中的小規則、小舉措,發揮的是促進“集體努力”的大功效[6]18。指向團體的評價導向也能驅動團隊的協作共享。“一花獨放不是春,萬紫千紅春滿園”的評價定位,讓每一個教師個體不再是一個個獨立的競爭者,而是團隊中的合作者[8],團隊內部的互通互助、優勢互補等行動成為必然,所有成員在共享、共行中實現共進。

當然,階段性的團隊成果凝練與展示也是讓團隊成員獲得成就滿足的表現性評價方式。無論類似現場會的展示活動,還是文本、音像成果的結集出版,抑或各類創新成果獎的參展評選,都可在提升團隊美譽度和影響力的同時,激發實踐共同體成員的內驅力,推動團隊“一起漫溯更深遠處”。

參考文獻:

[1]WENGER E,MCDERMOTT R,SNYDER W M.Cultivating communities of practice[M].Boston:Harvard Business School Press,2002:102.

[2]J.萊夫,E.溫格.情景學習:合法的邊緣性參與[M].

王文靜,譯.上海:華東師范大學出版社,2004.

[3]MATUSOV,E.How does a community of learners maintain itself?[J].Anthropology&education quarterly,1999(30):161-168.

[4] 邱德峰,李子建.教師共同體的發展困境及優化策略[J].河北師范大學學報(教育科學版),2018(2).

[5] 張平,朱鵬.教師實踐共同體:教師專業發展的新視角[J].教師教育研究,2009(3).

[6] 余穎.跨界協同:在團隊共建中涵育教師領導力[J].中小學管理,2020(9).

[7] 吉爾特·霍夫斯泰德,格特.揚·霍夫斯泰德,邁克爾·明科夫.文化與組織——心理軟件的力量(第三版)[M].張煒,王爍,譯.北京:電子工業出版社,2019.

[8] 余穎.為了每一個的成長[N].江蘇教育報,2022-06-24(3).

責任編輯:賈凌燕

收稿日期:2023-01-08

作者簡介:余穎,南京大學教育研究院博士研究生,南京市北京東路小學黨總支書記、校長,正高級教師,江蘇省特級教師,江蘇省“蘇教名家”培養對象,江蘇省“333高層次人才培養工程”第二層次培養對象,主要研究方向為小學數學教學和學校管理。