數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的理論機制和變革路徑

唐紅濤 陳捷

摘? 要:縮小城鄉教育差距,推動城鄉教育優質均衡發展是現代教育公平的內核所在。文章從城鄉教育財政支出差異、城鄉家庭教育投入分化以及城鄉師資隊伍建設3個方面提出制約當前城鄉教育優質均衡發展的主要問題,闡述數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的理論機制,并提出數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的路徑:通過數字賦能實現城鄉教育數字化變革,推動數字賦能實現城鄉教育個性化變革,促進數字賦能實現城鄉教育優質化變革,以期為促進數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展提供學理支撐。

關鍵詞:數字經濟;城鄉教育;優質均衡發展

中圖分類號:F4 文獻標識碼:A DOI:10.19881/j.cnki.1006-3676.2023.05.10

一、問題的提出

黨的二十大報告指出,要“加快建設高質量教育體系,發展素質教育,促進教育公平”。實現城鄉教育優質均衡發展是現代教育公平的內核所在。當前,“下不去、留不住、教不好”仍是阻礙鄉村素質教育和義務教育階段實現優質均衡發展的教師隊伍建設困局,鄉村教師隊伍建設不足、高質量義務教育資源缺位等問題最終將導致城鄉學生升學機會差距進一步擴大。2022年9月,教育部發布的《2021年全國教育事業發展統計公報》顯示,2021年我國九年義務教育鞏固率達到95.4%,已基本實現城鄉教育基本均衡。2022年12月,東北師范大學中國農村教育發展研究院發布的《中國農村教育發展報告2020—2022》指出,鄉村在學前教育、義務教育階段的多項教育指標上進步明顯,在教師隊伍建設、經費支出等方面卻依然存在不均衡問題。如何繼續深化改革推動教育事業高質量發展,推動加快縮小城鄉教育差距,成為推動實現當前城鄉教育朝向優質均衡發展的重點研究主題。

推動區域經濟高質量發展是解決城鄉教育不均衡桎梏的關鍵手段。2022年7月,中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟發展報告(2022)》(簡稱《報告》)指出,2021年,我國數字經濟發展規模為45.5萬億元,占GDP比重達到39.8%,數字經濟對于拉動國民經濟增長的作用更加凸顯。《報告》進一步指出,教育等各類傳統服務市場因數字化賦能實現了線上線下融合,進一步帶動服務業繁榮發展。充分釋放數字經濟的賦能效應,進一步縮小城鄉教育差距,推動實現城鄉教育優質均衡發展,是當下城鄉發展的重要議題,也是支持鄉村振興戰略和促進城鄉協調發展的重要舉措。基于此,筆者意在梳清國內外數字經濟推動城鄉教育優質均衡發展文獻及研究成果的基礎上,提出數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的理論框架及其變革路徑,以期為促進數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展提供學理支撐。

二、文獻綜述

實現城鄉教育優質均衡發展是社會發展的階段性目標也是教育改革的主線。我國教育均衡發展先后經歷了“初步均衡-基本均衡-優質均衡”3個過渡階段。[1-2]現階段,我國基本實現城鄉教育“基本均衡”,開始向公平包容、人人共享的“優質均衡”邁進[3]。

優質教育均衡是以教育質量為核心的高水平均衡,是覆蓋教育的起點、過程和結果的公平。[4]從內涵上來看,城鄉教育優質均衡發展是以人的發展為核心的高質量均衡發展教育,以內在質量為核心、差異化特色發展為價值取向的全要素、全過程的均衡發展,能夠充分契合人的全面發展與個性化發展,能夠滿足更高標準的資源配置校際均衡,保證每一位受教育者“可獲得性”和“可進入性”的更深層次的均衡。[5-6]從內容上來看,包括機會均等、投入均衡、產出均等和收益均等;從受教育客體上來看,包括受教育者的權利、機會和條件是均等的;從施教主體來看,區域間、城鄉間、學校間以及各類教育間教育資源是均衡的;從社會效益上看,教育所培養的勞動力在總量和結構上與經濟、社會的發展需求達到相對的均衡。[7-9]

伴隨互聯網技術的蓬勃發展,教育等民生領域出現遠程共享模式,在線教育等新型民生服務方式不斷涌現。[10]因此,在數字經濟與教育均衡問題上,部分學者提出如下命題并進行論證。在教育投入問題上,數字經濟能夠擴大地區經濟輻射效應,在一定限度內促進家庭增收激勵更多家庭教育消費支出。[11]在勞動技能問題上,數字經濟打破了學習壁壘和區域限制,實現低成本地接受技能培訓和教育。[12]在改造現代教育系統上,數字技術的應用能夠通過提升交互、改進協作、個性化指導等方式實現對現有教學模式的變革。[13]

既有研究充分闡述了實現城鄉教育優質均衡發展的內涵、內容、現實意義等方面,以及數字經濟對于教育投入、勞動技能、現代教育系統等方面的作用,但并未系統、全面地將實現教育優質均衡問題納入數字經濟發展的主要研究范疇之中,因此,筆者將系統地刻畫數字經濟發展賦能城鄉教育優質均衡發展理論框架及其變革路徑,以期為相關研究提供重要學理支撐。

三、城鄉教育優質均衡發展的現狀及問題

當前,城鄉教育仍然面臨3個主要問題,一是地方教育經費支出差異顯著,二是城鄉家庭教育投入差距凸顯,三是城鄉師資隊伍力量建設懸殊。

(一)地方教育經費支出差異顯著

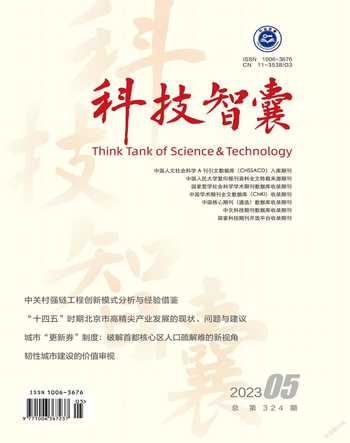

2021年,全國教育經費總投入57 873.67億元,同比增長9.13%;其中,國家財政性教育經費45 835.31億元,同比增長6.82%;全國一般公共預算教育經費37 463.36億元,同比增長5.17%;其中,中央財政教育經費5612.00億元,同比增長3.66%。1全國教育經費總投入和國家財政性教育經費總投入已超過十年實現正增長,其中,全國教育經費總投入基本維持每年5%以上的經費投入增速,財政性教育經費總投入的增長率也維持在7%以上的增速水平,長期保持在較高的增長水平(見圖1)。

據《2021年全國教育經費執行情況統計公告》顯示,大部分東部沿海省份和部分中部省份位居一般公共預算教育經費支出前列,并且地方教育經費支出與地方經濟發展水平呈現明顯正相關關系。從地區差異來看,西北、東北地區的一般公共預算教育經費支出較低,一般公共預算教育經費與財政經常性收入增長幅度在地區之間的差異并不明顯。從全國教育經費投入水平來看,所有省份的一般公共預算教育經費均實現正增長,但大部分省份增長速度均小于財政經常性收入增長速度;一般公共預算教育經費占一般公共預算支出的比例均不超過21%,其中,占比最高和最低的省份相差接近10%,地方教育經費支出差異懸殊。

教育資金的投入往往決定了學校教學的質量,地方經濟發展水平和總量的差異使得用于一般公共預算的教育經費投入呈現明顯的區域分化特點,進一步導致有限的公共教育預算向城鎮地區集聚,最終造成中部和東部地區城鄉教育的發展層次和教育質量要遠高于西部和東北部地區,西部和東北部地區的地方教育基礎設施、經費投入和師資配備將進一步惡化。部分省份一般公共預算教育經費支出截面如表1所示。

(二)城鄉家庭教育投入差距凸顯

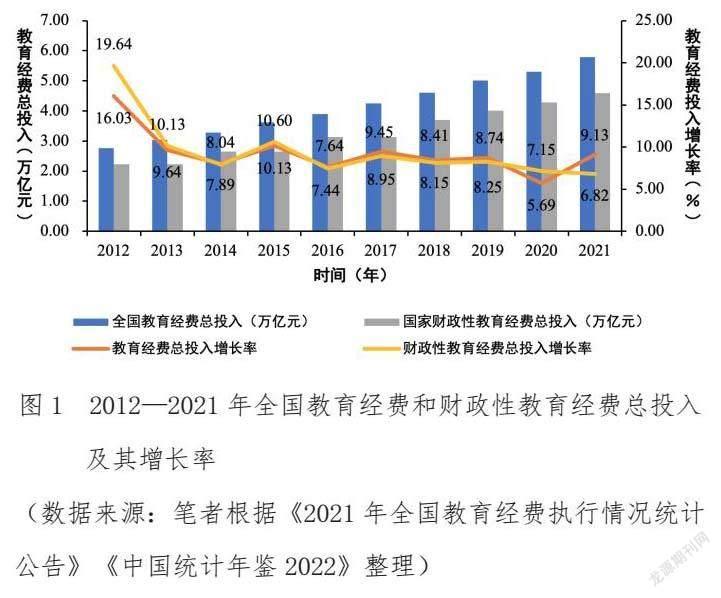

據《中國教育財政政策咨詢報告(2019—2021)》顯示,在義務教育階段城鄉家庭教育投入差距依然懸殊(見表2)。在小學階段,城鎮生均家庭教育支出約為鄉村地區的3.05倍,為義務教育階段中差距最為懸殊的節點,在初中至高中階段生均家庭教育支出差距逐漸縮小,差距由2.75倍降至1.56倍,差距仍然明顯;但是,生均家庭教育支出占家庭總支出的比例在城鄉之間的差異并不明顯,在小學和初中階段,城鎮生均家庭教育支出占比略高于鄉村3%~4%,在普通高中階段,鄉村地區生均家庭教育支出占比超過城鎮地區。城鎮家庭更加注重學生小學和初中階段的培養投入,此時也是城鄉教育和城鄉學生素養差距最為顯著的階段。可見,在同等家庭教育負擔的條件下,鄉村學生在義務教育階段所享有教育條件仍要顯著弱于城鎮學生,由于城鄉家庭收入條件的制約在很大程度上并不能夠彌補地方教育財政投入的短板,這將進一步影響鄉村地區學生的教育質量和升學機會。鄉村教育雖然取得較大進步,但城鄉差距依然巨大。[14]

(三)城鄉師資隊伍力量建設懸殊

通過對比城鄉專任教師情況易知(見表3),2015—2021年間,城鄉專任教師數量均維持穩定增長,小學、初中和高中城鎮的專任教師數量均高于鄉村,其差距也在不斷擴大,城鄉專任教師的數量差距仍然懸殊。在小學和初中階段,專任教師的數量差距于2021年達到最大,其差距擴大的態勢仍然明顯;在普通高中階段,鄉村專任教師的增長幅度長期維持相對穩定狀態,增長更加平緩,但由于城鎮專任教師規模的增長,使得普通高中階段的差距變得更加明顯。

從城鄉專任教師數量之比看(見圖2),在小學和初中階段,城鄉專任教師數量之比折線較為平緩,其比較差距基本低于3和7,差距擴大的態勢仍然明顯;在高中階段,專任教師數量之比最高超過30,師資力量差距最為懸殊,但其擴大的態勢于2017年后開始得到改善,高中階段的師資力量差距將進一步減小。

專任教師數量和規模能在一定程度上反映城鄉師資力量的情況,但由于城鎮化水平、城鄉融合程度的不斷提高以及近年來城鄉人口增長放緩等原因,義務教育階段學生數量增長將面臨觸頂,將義務教育學生數量納入考量,能夠進一步揭示城鄉教育均衡情況。

筆者通過匯集的相關數據,統計2015—2021年城鄉生師比情況(見圖3),生師比反映學生和教師之間的數量對比情況。從表4和圖3可知,在小學和初中階段,鄉村生師比均呈現先擴大后下降倒“U”型特征,表明當前鄉村生師比情況得到改善;城鎮生師比在初中階段則呈現不同程度的波動,小學則呈現下降的態勢。在高中階段,城鄉生師比則基本維持于相近水平,差距較小,在部分年份存在鄉村的生師比略小于城鎮的情況。生師比差距在小學和初中階段表現為顯著,進一步揭示小學和初中階段師生流動最為明顯。

城鄉教師隊伍的師資水平和素質差距問題由來已久,這不僅體現在教師隊伍的數量和規模上,更體現在教師隊伍學歷層次、學識涵養以及教學水平上。城鄉師資隊伍的增長瓶頸是制約鄉村學校教育提升的核心所在,在短期內也難以通過提升家庭教育來補足。學校教育是教育客體獲得整體性、系統性教育的主要渠道,也是實現教育優質均衡轉型的主要場所。

四、數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的理論機制

數字經濟是以數字化信息(包括數據要素)為關鍵資源,以互聯網平臺為主要信息載體,以數字技術創新驅動為牽引,以一系列新模式和業態為表現形式的經濟活動,帶動了傳統生產方式、消費方式和商業模式發生深刻變革。[15]基于對既有研究的充分梳理和對現實問題的把握,筆者分別從城鄉教育差距彌合機制和城鄉教育資源盤活機制重點闡述數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的理論機制。

(一)城鄉教育差距彌合機制

城鄉差距彌合機制旨在通過內部“推式”和外部“拉式”兩種作用實現彌合差距的目的。內部“推式”作用來源于教育客體內部主動尋求數字變革的內生動能,教育客體期待接受更加優質的教學內容,更加切合其職業發展方向、創新能力培育和個性化需求,進而要求實現對既有落后教育設施的淘汰和更新,享有與先進、發達地區近似同等的教學條件,進而倒逼地方財政增加鄉村地區教育投入。外部“拉式”作用來源于教育主體和外部數字經濟發展所提供的支撐條件,掌握基本數字技能和具有較高數字素養的數字人才,更加迎合社會人才訴求和時代發展需求,這就要求對傳統“單一化”“同質化”的教學方法和教學模式進行改變,而隨著數字經濟的蓬勃發展并向鄉村地區持續滲透,鄉村地區數字基礎設施持續完善,為鄉村教育主體求變提供了必要而及時的條件支撐,實現推動鄉村教育數字化、優質化變革。數字經濟的溢出效應和鄉村教育主體的學習效應又進一步推動鄉村數字融合水平和數字產出規模不斷提升,進而實現有效彌合城鄉教育差距。

(二)城鄉教育資源盤活機制

城鄉資源盤活機制運用數字技術實現對師資、設施、課程等存量教育資源的充分整合,通過數字平臺實現“中心化”的統籌和調配,基于資源開放和資源共享兩種途徑推動優質教育資源在城鄉間無障礙流轉,實現城鎮地區冗余、閑置教育資源與鄉村地區共享,鄉村稀缺教育資源得到平臺補充,形成對既有、存量教育資源再盤活,通過數字平臺實現再分配。資源開放和共享兩條路徑均建立于教育資源“脫敏”“安全”等規范之上,鼓勵有條件的城鎮學校向鄉村地區開放和共享教育資源,通過統一搭建的教育數據管理平臺和數據共享平臺匯集各地區優質教育資源,實現平臺端口接入即可分享在線教育資源,有效緩解了鄉村地區優質教師資源和教學資源匱乏的難題。城鄉資源盤活機制通過數字平臺從最大限度上實現對城鎮地區冗余、閑置教育資源進行整合和統籌,鼓勵優質教育資源參與開放和共享,進一步破除阻礙城鄉教育資源流通的障礙,通過盤活和統籌實現城鄉教育優質均衡發展。

鑒于此,筆者就數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的理論機制及其變革路徑進行刻畫,如圖4所示。

五、數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展的變革路徑

數字經濟賦能城鄉教育優質均衡發展在現階段已取得長足進步,并體現在如下3個方面:其一,賦能教育數字化變革;其二,賦能教育個性化變革;其三,賦能教育優質化變革。

(一)賦能教育數字化變革

人工智能(Artificial Intelligence)、區塊鏈技術(Block Chain Technology)、云計算(Cloud Computing Technology)和大數據(Big Data Technology)技術并稱為數字化的“ABCD技術”,數字技術可以通過各種形式融入原有的城鄉教育體系,將深刻地改變現有的人才需求和教育形態,并且能夠有效地將城市和農村緊密聯系在一起。[16]第一,教育發展信息化。2018年,教育部印發的《教育信息化2.0行動計劃》提出,到2022年基本實現“三全兩高一大”2目標,推動教育專用資源向教育大資源轉變、提升師生信息技術應用能力向全面提升其信息素養轉變、融合應用向創新發展轉變。教育信息化利用數字化手段實現優質教育資源共享,進一步擴大城鄉教育資源覆蓋面以促進教育公平、提高教育質量,并形成“互聯網+”條件下的人才培養新模式、基于互聯網的教育服務新模式以及信息時代教育治理新模式。第二,教育數據共享化。“十三五”期間,通過全國中小學信息技術應用能力提升工程1.0、啟動提升2.0,累計培育千萬教師,全國超過80%的中小學學科教師利用信息技術開展教學;建成服務學校、教師和學生的教育基礎數據庫、教育政務信息系統。[17]數字化技術賦能城鄉教學治理水平不斷提升,城鄉教育數據共享規模不斷擴大。第三,教育資源平臺化。截至2023年2月,我國基本建成世界最大教育資源中心(國家智慧教育公共服務平臺),充分整合中小學、職業教育和高等教育三個平臺,覆蓋200多個國家和地區。[18]智慧教育平臺匯集優質教學課程、仿真實驗等內容,并整合德育、教學、考核等教學功能,形成平臺集聚效應和示范效應,帶動城鄉教學新模式、新方法不斷涌現。

(二)賦能教育個性化變革

個性化教育期望擺脫傳統教育方式下單一化、同質化的教育模式,達到學生自身特點與學習課程、學習環境和產出成果之間的動態平衡目的,形成一套最契合學生興趣愛好、學習能力、個性特征,最符合學生自我成長、自我實現和自我突破的教育方式。第一,教育課程定制化。智能教育充分改變了現有的人才培養模式和教學方法,構建了一套包含智能學習、交互式學習的新型教育課程范式,將在線學習平臺、開放式教育課程共享平臺統一整合于一體。智能教育能夠快速建立以受教育者為中心的教育環境,通過大數據精準推送和智能、全面的教育偏好分析系統,打造滿足城鄉受教育者不同特點、條件和需求的知識課程,實現教育課程網絡化、數智化和定制化。第二,教學體系個性化。個性化教學體系將城鄉受教育者的個性化差異納入教學目標,利用數字手段收集受教育者的個性學習特征,在充分尊重受教育者多樣的學習特質、興趣愛好以及學習動機的基礎上,針對受教育者的個性差異實行個性化、差異化教學。在智慧數字化的教育環境中,教師能夠借助大數據學情分析系統,基于既有的算法模型規劃符合學生個性特征的學習方法和實現路徑,形成因人而異、因材施教的數字教學體系。例如,以信息化為手段、以課堂為載體的“三個課堂”3的實踐形式,有效解決了農村薄弱學校和教學點中存在的師資力量不足、教師專業能力和專業水平不強、學生個性化發展受限等問題,是促進教育公平的有效實踐。[4]

(三)賦能教育優質化變革

隨著社會經濟條件和物資條件的極大滿足和完善,實現教育優質化發展成為數字時代下的必然。一方面,教育優質化的動力是內外部選擇結果,是教育主體和受體尋求優質化的主動變革;另一方面,數字經濟發展的結果為教育優質化變革創造了必要的條件支撐。第一,教學設施優質化。完備配置多媒體教學設施、高清直播錄播攝像頭、支持感知交互、數字仿真實驗設備的專用教室開始興起,5G校園、智慧校園等配置新型教學基礎設施的數字校園開始成為城鄉校園建設的主要方向;依托完善的配套科研協同平臺,具備先進的安全監測系統、大數據監管系統的智能實驗室開始逐步取代傳統實驗室,通過信息技術能夠更高效地輔助科學實驗的開展、記錄、模擬、復現和研發創新;為進一步支撐平安校園建設,校園公共監管系統開始向智能化轉型升級,基于人工智能技術和數字應用程序,能夠及時地對突發公共安全衛生事件進行預警和干預,實現全天候、全方位的監管和安防。第二,教師隊伍優質化。數字化賦能高質量教師隊伍建設成為當前教育領域的重點任務[19],應強化欠發達地區鄉村教師隊伍建設,推進教師隊伍數字化建設[20]。在數字化時代,具備“四能五教六者”4數字化特征的教師隊伍是適應時代數字變化的卓越隊伍。一方面,數字平臺充分整合數字資源,共享教師再教育端口,充分滿足教師數字能力再提升的需求。例如,國家智慧教育公共服務平臺為教師群體打造“教師研修”板塊,實現教師隊伍數字素養和數字技能的提升。另一方面,數字化賦能有效彌補縣域教師隊伍建設不足的短板,“慕課MOOC”“名師課堂”“名師面對面”等線上教學模式進一步突破了傳統教育的時空界限,盤活了國內外的優質教師資源,線上教育成為推動城鄉教育優質均衡發展的助推器。第三,教育資源優質化。據2022年8月國家互聯網信息辦公室發布的《數字中國發展報告(2021年)》顯示,截至2021年年底,我國國家數字教育資源公共服務體系不斷完善,已接入各級平臺233個,社會優質教育資源加速匯聚,累計上架176個教育服務應用,資源覆蓋小學、初中、高中共85個學科,總數達5000余萬條,供廣大師生免費獲取,助力教育公平惠及更大群體,助力城鄉地區實現優質教育資源共享。圍繞公共資源服務體系打造由國家主導的教育資源數據庫,進一步匯集各類優質教育資源,形成完善的、精準化的課程資源體系,各省、地級市和縣鄉村接入共享,有效擴大了優質資源共享的覆蓋面,促進教育資源的均衡配置。數字化資源體系通過整合現有的教育資源、打造公益性的在線開放課程等方式形成精確化、多樣化和立體型的教育資源體系,通過高效地統籌社會各類資源實現教育資源供給的擴大,并通過平臺資源共享機制和創新服務機制、不斷契合學生的知識需求,實現數字教育資源共享規模化和優質化。

六、結論及建議

地方教育財政支出差異、城鄉家庭教育投入分化以及城鄉師資隊伍建設等問題制約著城鄉教育優質均衡發展,進一步影響城鄉教育難以實現覆蓋起點、過程和結果的公平,最終導致城鄉教育質量失衡。因此,筆者提出數字經濟賦能城鄉教育實現均衡發展的現實路徑,一是通過數字賦能實現城鄉教育數字化變革,二是推動數字賦能實現城鄉教育個性化變革,三是促進數字賦能實現城鄉教育優質化變革。基于此,筆者進一步提出如下3個方面的建議:其一,推動鄉村師資隊伍數字化。伴隨數字經濟的蓬勃發展,大量簡單勞動力為具備專業數字素養、數字技能的數字人才所替代,城鄉地區數字人力資本的數量和質量進一步分化。推動鄉村師資隊伍數字化,提升鄉村教師的數字能力和數字素養,能夠最快速和最有效地縮小與城鎮地區數字人才培育之間的差距。其二,提高鄉村數字設施的教育財政預算支出。顯著提高鄉村地區學校的數字基礎設施水平,縮小城鄉教育之間數字基礎設施的差距,能夠有力地推動鄉村教育實現數字化變革,充分釋放鄉村地區數字經濟的賦能效應,并有效補足短期內鄉村教師隊伍建設的短板,穩定既有的鄉村教師隊伍,進一步提升鄉村教育的質量和水平。其三,鼓勵數字人才回流支援鄉村教育事業。一方面,數字人才具有鄉村認同感和歸屬感,是有效地彌合鄉村數字教育缺口的重要一環,能夠長期穩定地支持鄉村數字教育事業發展;另一方面,數字人才具有更高的數字素養和能力,為鄉村教育教師隊伍注入更加新鮮的“數字血液”,成為推動城鄉教育差距縮小和城鄉教育優質均衡發展的核心力量。

注釋:

1. 數據來源:《教育部 國家統計局 財政部關于2021年全國教育經費執行情況統計公告》(網址:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/202212/t20221230_1037263.html)。

2. “三全兩高一大”:教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數字校園建設覆蓋全體學校,信息化應用水平和師生信息素養普遍提高,建成“互聯網+教育”大平臺。

3. “三個課堂”:“專遞課堂”、“名師課堂”和“名校網絡課堂”。

4. “四能五教六者”:“四能”即數字化生存與適應能力、教育教學研究能力、教師專業發展終身學習能力、教育教學創新實踐能力;“五教”即樂教、適教、懂教、會教、善教;“六者”即學生學習活動組織者、成長過程導引者、教學資源開發者、教學方法創新者、教育教學研究者、教師專業發展終身學習者。

參考文獻:

[1] 薛二勇,李健,單成蔚,等.實現基本公共教育服務均等化—《中國教育現代化2035》的戰略與政策[J].中國電化教育,2019(10):1-7.

[2] 朱亞麗.義務教育均衡發展的嬗變、成效與反思[J].教學與管理,2021(09):25-27.

[3] 張志勇.推動義務教育走向更加優質均衡[N].中國教育報,2022-7-01(02).

[4] 張妮,穆佳男,熊若欣,等.智能時代義務教育優質均衡發展路徑研究—以“三個課堂”為支撐[J].中國電化教育,2022(12):18-26.

[5] 張務農.義務教育優質均衡發展評估指標體系構建現狀審視及優化路徑[J].當代教育科學,2023(01):47-55.

[6] 孟衛青,姚遠.國際視野下義務教育優質均衡發展的中國路徑[J].教育研究,2022(06):83-98.

[7] 薛軍,聞勇.城鄉義務教育均衡發展內涵、現狀及實現路徑[J].學術探索,2017(01):149-156.

[8] 翟博.教育均衡發展:理論、指標及測算方法[J].教育研究,2006(03):16-28.

[9] 于瑞泳.推進城鄉義務教育優質均衡發展的四大舉措[J].人民教育,2021(19):52-54.

[10] 戴春勤,賈文琪.數字化發展存在的倫理問題及應對策略[J].科技智囊,2023(03):70-76.

[11] 劉湖,魚曉軒,關禮.數字經濟是否影響了家庭教育消費支出?[J].統計與信息論壇,2023(02):117-128.

[12] 龔新蜀,趙賢,董依婷.數字經濟、數字鴻溝與農村多維相對貧困[J].現代財經(天津財經大學學報),2023(02):20-35.

[13] Abduvakhidov A M,Mannapova E T,Akhmetshin E M.Digital Development of Education and Universities:Global Challenges of the Digital Economy[J].International Journal of Instruction,2021(01):743-760.

[14] 王賢.科技創新驅動鄉村振興:內生動力、價值動向與發展動能[J].科技智囊,2022(06):38-44.

[15] 陳曉紅,李楊揚,宋麗潔,等.數字經濟理論體系與研究展望[J].管理世界,2022(02):13-16,208-224.

[16] Sharifullah K,Gwo-Jen H,Muhammad A A,et al.Mitigating the Urban-rural Educational Pap in Developing Countries Through Mobile Technology-supported Learning[J].British Journal of Educational Technology,2019(02):735-749.

[17] 吳月.信息化推動優質教育資源共享—全國中小學聯網率達99.7%[N].人民日報,2020-12-02(12).

[18] 吳丹.我國基本建成世界第一大教育教學資源庫[N].人民日報,2023-02-10(12).

[19] 林煥新.數字化拓寬強師之路—數字化賦能高質量教師隊伍建設綜述[N].中國教育報,2023-03-25(01).

[20] 趙婀娜.全面推進高質量教師隊伍建設[N].人民日報,2022-04-25(05).

Abstract:Narrowing the gap between urban and rural education and promoting the high-quality and balanced development of urban and rural education is the core of modern educational equity. The article puts forward the main problems restricting the high-quality and balanced development of urban and rural education from three aspects:the difference of urban and rural education financial expenditure,the differentiation of urban and rural family education input,and the construction of urban and rural teachers,expounds the theoretical mechanism of enabling the high-quality and balanced development of urban and rural education by digital economy,and puts forward paths for enabling the high-quality and balanced development of urban and rural education by digital economy:to realize the digital reform of urban and rural education through digital empowerment,promote the personalized reform of urban and rural education through digital empowerment,and promote the quality reform of urban and rural education through digital empowerment,so as to provide academic support for promoting the high-quality and balanced development of urban and rural education through digital economy empowerment.

Key words:Digital economy;Urban and rural education;High-quality and balanced development