蒙古族長調民歌馬尾胡琴伴奏藝術的調性自洽與類型特征

張勁盛 佟占文

基金項目:國家社科基金藝術學西部項目“20世紀中蒙俄馬頭琴音樂文化跨界比較研究”(項目編號:17ED235);內蒙古自治區(qū)哲學與社會科學2021年規(guī)劃項目“內蒙古黃河‘幾字彎非物質文化遺產系統(tǒng)性保護、傳承研究”(項目編號:2021NDB075)。

作者簡介:

張勁盛,博士,內蒙古自治區(qū)藝術研究院二級藝術評論(副高),研究方向:蒙古族傳統(tǒng)音樂、非物質文化遺產保護。

佟占文,博士,內蒙古師范大學音樂學院教授,碩士研究生導師,研究方向:中國傳統(tǒng)音樂。

摘 要:蒙古族長調民歌馬尾胡琴伴奏藝術是蒙古族傳統(tǒng)音樂中最具代表性的文化現(xiàn)象。馬尾胡琴在為長調伴奏中,在自身樂器法和演奏法的基礎上,結合長調民歌的音域、調式、音列以及歌者的嗓音條件、演唱場域和儀式氛圍等,逐漸形成了調性自洽,最終確定了馬尾胡琴類樂器的演奏技法特證和長調的調性特證。對分布于蒙古高原各地的蒙古族長調馬尾胡琴伴奏藝術的多種類型的梳理和對其調式自洽的解析,可以一窺蒙古族傳統(tǒng)音樂多元文化系統(tǒng)的內在機理和文化內涵。

關鍵詞:蒙古族長調;馬頭琴;調性自洽;伴奏藝術;技法特征

中圖分類號:J632

文獻標識碼:A

文章編號:1671-444X(2023)03-0099-08

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.03.011

蒙古族長調民歌馬尾胡琴伴奏藝術是蒙古族典型的音樂文化表達方式,是蒙古族傳統(tǒng)游牧社會和游牧文化在音樂領域的具象化體現(xiàn),同時也是與蒙古族民俗生活息息相關的一種文化現(xiàn)象。蒙古族長調民歌馬尾胡琴伴奏藝術不但與蒙古族民俗生活息息相關,還在蒙古族音樂生活中扮演著重要的角色,與其它諸多音樂形式也有著難以割裂的密切關系。

一、論題的緣起、價值和限定

蒙古族長調民歌①用馬尾胡琴類樂器來伴奏相和,仿佛是這兩種藝術最為契合的組合方式。長調與馬尾胡琴的結合,并非簡單的演唱與伴奏之間的關系,是產生自它們音樂內涵深處的自由完美的組合,而這種組合貫穿于它們整個產生與發(fā)展過程當中,兩種藝術之間的相互影響已經超越了伴奏的意義,成為了一種獨特的藝術現(xiàn)象。由于其一直未能得到理論關注,影響了人們對長調甚至是蒙古族傳統(tǒng)音樂文化全面、深入的了解。在對此現(xiàn)象的討論中,通過對長調和馬頭琴內部風格多樣性分布的宏觀審視,可以得出長調馬尾胡琴伴奏傳統(tǒng)的三個典型性代表,即“科爾沁長調與潮爾伴奏、錫林郭勒長調與馬頭琴伴奏、察哈爾長調與黑勒伴奏”[1],這是將長調和馬尾胡琴共同置于以蒙古族部族(部落)傳統(tǒng)文化構成為基礎的大文化背景中,依照其文化傳統(tǒng)差異對其進行風格劃分,并根據(jù)部族民俗傳統(tǒng)中原生的長調馬尾胡琴伴奏傳統(tǒng)進行總結,概括出各種伴奏流派的音樂特點和成因后得出的結論。

本文中討論的馬尾胡琴,亦可稱之為“蒙古族潮爾類弓弦樂器”[2],是指包括了科爾沁潮爾、察哈爾黑勒以及馬頭琴等同類弓弦樂器的總稱。馬頭琴含義指向明確,“專指內蒙古自治區(qū)成立之后,以孛爾只斤定弦(反四度定弦)馬頭琴為改革原形,經過樂器形制、演奏法、演奏形式、傳承方式和音樂社會活動等全方位改革和變遷的現(xiàn)代化的民族樂器”[3]。蒙古族文化的部族(部落)性構成特點,使其具有較豐富的文化內部多樣性和差異性,只有充分尊重和正視這種文化內部多樣性的存在,并對其進行學術觀照,才能還原長調馬尾胡琴伴奏藝術的真實面貌,才能真正理解蒙古族先民創(chuàng)造的這些豐富多彩的藝術形式的文化內涵。作為蒙古族最具傳統(tǒng)意義的音樂形式,對其進行的系統(tǒng)性研究能夠有效地促進活態(tài)保護,保留古老傳統(tǒng)中的獨特價值和特征,保存更多有價值的文化基因,為人類文化的多樣性做出不可替代的貢獻。

二、長調馬尾胡琴伴奏藝術的調性自洽

長調民歌的馬尾胡琴伴奏藝術是由蒙古族游牧生產生活方式及蒙古高原特有的自然生存環(huán)境所決定的,是游牧蒙古人追求“人與自然完美統(tǒng)一”[4]的美學理念的體現(xiàn)。在具體的演唱和伴奏藝術實踐中,歌者如何選擇長調民歌的曲目取決于所處的民俗語境和儀式場景,如何確定長調民歌的調性則取決于音樂傳統(tǒng)的調性自洽。

調性自洽(Tonality consistent)是本文作者首次提出的音樂理論術語,是指傳統(tǒng)音樂中各樂器之間、樂器與歌者之間在歷代傳承中不斷相互磨合、相互妥協(xié)、相互適應而形成的音樂調性上的協(xié)調一致,具有相對的穩(wěn)定性和普及性。自洽(self- consistent)是目前在哲學和數(shù)學等領域較為成熟的概念,“洽”在漢語中即指“相互協(xié)調一致”[5],作者在本文中引入這個概念,并與音樂術語中的調性相結合,提出了“調性自洽”概念。結構主義認為,“在任何既定情境里,一種因素的本質就其本身而言是沒有意義的,它的意義事實上由它和既定情境中的其它因素之間的關系所決定”[6]。作者認為在傳統(tǒng)音樂中,任何音樂個體都無法脫離傳統(tǒng)語境而獨立存在。在漫長的歷史進程中,在一個個相對封閉的傳統(tǒng)空間中,所有的音樂元素都在不斷的自我調試中形成自洽,不融于傳統(tǒng)和群體的音樂元素不斷地被拋棄,最終形成一個具有相對穩(wěn)定性的自洽系統(tǒng),在相對獨立的傳統(tǒng)空間內具有一定的普及性,由于得到了絕大多數(shù)參與者的認可而形成了傳統(tǒng)。此處的穩(wěn)定性有兩方面的含義:一是指形成了調式自洽后在相對較長的時間限定中不會發(fā)生改變;二是調式自洽形成后不會因為個人或個別樂器、個別曲目而改變,具有一定的穩(wěn)定性。此處的普及性是指調式自洽在其所屬的傳統(tǒng)空間內具有普及性,被絕大多數(shù)參與者認可并傳承。

以長調的馬尾胡琴伴奏藝術而言,馬尾胡琴類樂器在自身樂器法、樂器學及樂器制作原理的基礎上,通過參與所在傳統(tǒng)空間中的器樂合奏而不斷地對定弦法、認弦法、演奏法等進行自我調試,不斷相互磨合、相互妥協(xié)、相互適應而形成了蒙古各部落(部族)流傳的馬尾胡琴種類。馬尾胡琴在為長調伴奏中,在自身樂器法和演奏法的基礎上,結合長調民歌的音域、調式、音列以及歌者的嗓音條件、演唱場域和儀式氛圍等,逐漸形成了調性自洽,最終確定了馬尾胡琴類樂器的演奏技法特征和長調的調性特證。在漫長的發(fā)展歷程中,馬尾胡琴類樂器與長調民歌須臾相伴,因演唱與伴奏間的相互影響,使它們“在音色和表現(xiàn)力等方面產生了極大的互補性,它們之間的絕妙配合,似乎讓人感覺到,馬頭琴就是蒙古族長調民歌的另一代名詞”[7]。

作者認為調性自洽不但對于研究長調馬尾胡琴伴奏藝術具有實際意義,同時對于傳統(tǒng)音樂研究以及樂器學、樂種學和傳統(tǒng)音樂形態(tài)學的研究都具有借鑒意義。

三、長調馬尾胡琴伴奏藝術的類型特證

由于蒙古高原幅員遼闊,蒙古民族中部落眾多,在各個部落中散落著大量不同風格的長調民歌以及不同名稱、不同形狀、不同材質的豐富多彩、樣式眾多的馬尾胡琴。“通過對長調的多種風格區(qū)、馬頭琴的多種傳統(tǒng)流派這兩個維度的分別審視,我們基本理清了這兩個維度下分別體現(xiàn)的文化分布。而這兩個維度重疊在一起的部分,就是本文的研究對象”[1],分別是科爾沁長調與潮爾伴奏藝術、錫林郭勒長調與馬頭琴伴奏藝術、察哈爾長調與黑勒伴奏藝術。

在對長調馬尾胡琴伴奏藝術的各種傳統(tǒng)類型進行分別論述時,具體的音高標準遵循當?shù)匾魳穫鹘y(tǒng)中定弦音高標準,這是馬尾胡琴類樂器參與民間器樂合奏過程通過調性自洽形成的穩(wěn)定的定弦音高,在個別語境下產生的臨時的、特殊的定弦音高不在本文的討論范圍之內。

蒙古人選擇用馬尾胡琴類樂器來伴奏長調,是基于最根本的審美意識和審美追求,是文化選擇的必然結果,是“追求多重音響結構效果的成果”[1]。因此,馬尾胡琴多種傳統(tǒng)演奏法的共同特征即兩根琴弦同時發(fā)聲,一個奏旋律聲部,一個奏持續(xù)低音,下文分別對每一種傳統(tǒng)伴奏類型的持續(xù)低音與調性自洽進行具體分析,并結合伴奏個案的技術特征分析,對長調馬頭琴伴奏藝術進行實證研究。

(一)科爾沁長調與潮爾伴奏藝術

潮爾是流傳于內蒙古科爾沁民間的蒙古族馬尾胡琴類樂器,是馬尾胡琴三種定弦五種演奏法的重要組成部分。在科爾沁傳統(tǒng)中,科爾沁長調以潮爾作為伴奏樂器。潮爾除為科爾沁長調伴奏外,還可獨奏或參加科爾沁民樂合奏,所奏樂曲可分為科爾沁英雄史詩樂曲、傳統(tǒng)民間樂曲和民歌三類。

1.科爾沁長調潮爾伴奏的調性自洽

前文論述,長調馬尾胡琴伴奏藝術是蒙古族先民追求多重音響結構效果的必然選擇,其取決于馬尾胡琴雙弦同時演奏的二重音響結構,其中持續(xù)低音與旋律聲部的結合可視為本質特征,由此可見持續(xù)低音的重要性。

潮爾演奏時演奏者以左手持琴按弦,右手持弓,定弦采用正四度定弦法,即演奏時高音弦在外(左)側、低音弦在內(右)側。傳統(tǒng)的潮爾定弦音高為低音弦大字組的A和高音弦小字組的d。

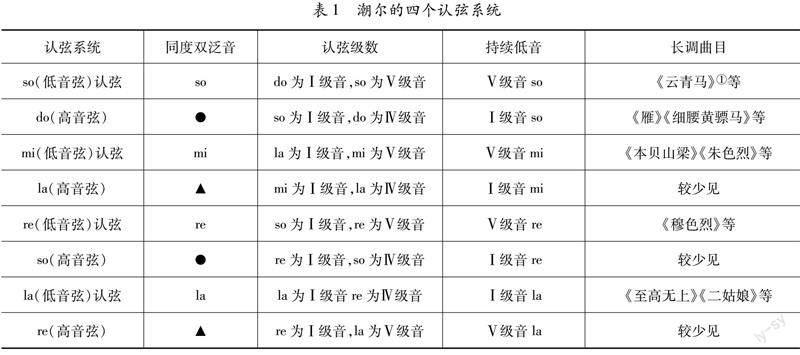

潮爾演奏時多用外弦(高音弦)演奏高音旋律,內弦(低音弦)演奏持續(xù)低音。由于持續(xù)低音的調性支撐作用和潮爾演奏時旋律中“同度雙泛音”的旋律骨干音作用,對于所伴奏的科爾沁長調民歌有了非常具體的調性限定作用。潮爾的同度雙泛音,在科爾沁民間傳統(tǒng)中稱之為“哈里爾·呼格”,是潮爾演奏中最具符號性意義的演奏手法和音色特征,是指純四度定弦的科爾沁潮爾用泛音列中內弦(低音弦)第三泛音與外弦(高音弦)第二泛音共同構成的同度雙泛音。潮爾伴奏科爾沁長調時形成的調性自洽,均以此音為調式中心音或骨干音展開。這一理論還涉及到定弦法和認弦法兩種認知體系,以此為基礎,科爾沁長調潮爾伴奏主要由以下四個認弦系統(tǒng)構成(表1)。

通過表1的分類研究,可以發(fā)現(xiàn):分別將潮爾高音弦和低音弦認弦為la的科爾沁長調,即標記為▲的兩個認弦系統(tǒng),以及分別將潮爾高音弦和低音弦認弦為so的科爾沁長調即標記為●的兩個認弦系統(tǒng),其中有一些曲目在調性自洽中,可有相差四度、五度關系的兩個調以供選擇,此相差四度、五度關系的兩個調正是男性歌者和女性歌者演唱音域的自然差異。

2.科爾沁長調潮爾伴奏的調性轉換

科爾沁長調中轉調、離調情況時有發(fā)生,其離調和轉調均受限于潮爾本身的樂器法和調性自洽,使轉調大多只能在表1的四個認弦系統(tǒng)中進行轉換。科爾沁長調中較常見的轉調、離調方式是下方二度轉調和上方五度離調,將其與潮爾伴奏的認弦系統(tǒng)相匹配,整理為表2。

表2中的《穆色烈》和《四季》,是科爾沁長調潮爾伴奏的典型曲目,《四季》(turpn tak)是一首古老的科爾沁宴歌,由色拉西自拉自唱;《穆色烈》是較為典型的科爾沁長調。這兩首曲目潮爾大師色拉西于1963年都留下過演奏錄音版本。色拉西(1887—1967)是20世紀潮爾的代表性人物,他的演奏能夠較真實地反映近代以來科爾沁長調民歌的傳統(tǒng)面貌。錄音文本都是潮爾大師色拉西的演奏版本。

(二)錫林郭勒長調與馬頭琴伴奏藝術

馬頭琴是蒙古族馬尾胡琴類弓弦樂器最具代表性意義的樂器,馬頭琴的定弦法在民間又稱“孛爾只斤·呼格”,因專門為孛爾只斤長調民歌伴奏而得名,其在錫林郭勒草原有為烏珠穆沁長調、蘇尼特長調、阿巴嘎·阿巴哈納爾長調等伴奏的傳統(tǒng)。馬頭琴的定弦在當?shù)赜袝r也稱為“索魯蓋·呼格”,漢語意為反四度定弦,因其高音弦在演奏者右側(內側)、低音弦在左側(外側)而得此名。馬頭琴,既體現(xiàn)著蒙古族作為草原游牧民族所處的獨特的生存環(huán)境和特有的生產生活方式,也體現(xiàn)著蒙古族在音樂藝術方面超人的藝術天賦和智慧。

1.錫林郭勒長調馬頭琴伴奏的調性自洽

馬頭琴在傳統(tǒng)中有孛依勒魯特演奏法和圖布爾演奏法兩種傳統(tǒng)演奏法,由于定弦方向及兩種演奏法的獨特性,其持續(xù)低音的因素相對減少,而對其調式限定產生影響的是孛依勒魯特演奏法所特有的對八度、五度自然泛音的利用。孛依勒魯特演奏法中有兩種演奏技巧,一種是“把位泛音演奏法”,一種是“移動泛音演奏法”。“把位泛音演奏法”是以空弦音八度、五度自然泛音為調式骨干音的雙弦演奏技巧,并在一個把位內通過泛音和實音轉換的方式演奏高中低音域的全部樂句,使馬頭琴孛依勒魯特演奏法伴奏產生了嚴格的調式限定。

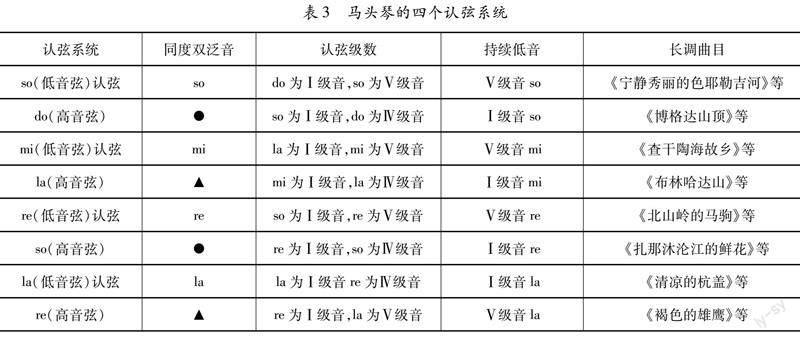

孛依勒魯特演奏法又稱為泛音演奏法,“孛依勒魯特”一詞是蒙古人對駱駝叫聲的象聲詞,由于其主要使用雙弦同時演奏,而且聲響酷似駱駝的叫聲而得名。馬頭琴經過“現(xiàn)代化”樂器改革后,目前定弦音高已從傳統(tǒng)的低音弦小字組的e、高音弦小字組的a,提高到了低音弦小字組的g、高音弦小字1組的c1,在本文中的論述中,以傳統(tǒng)定弦音高為例進行論述。由于持續(xù)低音的調性支撐作用和馬頭琴演奏時旋律中“同度雙泛音”的旋律骨干音作用,對于所伴奏的錫林郭勒長調有了非常具體的調性限定作用。馬頭琴的同度雙泛音,在民間傳統(tǒng)中稱之為“芒奈·呼格”,是馬頭琴孛依勒魯特演奏中最具符號性意義的演奏手法和音色特征。它是指純四度定弦的馬頭琴用泛音列中內弦(高音弦)第二泛音與外弦(低音弦)第一泛音共同構成的同度雙泛音。馬頭琴伴奏錫林郭勒長調民歌時形成的調性自洽,均以此音為調式中心音或骨干音展開。傳統(tǒng)馬頭琴伴奏主要由四個認弦系統(tǒng)構成(表3)。

通過表3的分類研究,可以發(fā)現(xiàn):分別將馬頭琴高音弦和低音弦認弦為la的認弦系統(tǒng),即標記為▲的兩個認弦系統(tǒng),以及分別將高音弦和低音弦認弦為so的認弦系統(tǒng),即標記為●的兩個認弦系統(tǒng),其中有一些曲目在調性自洽中,可有相差四度、五度關系的兩個調以供選擇,此相差四度、五度關系的兩個調正是男性歌者和女性歌者聲帶的自然差異。

2.錫林郭勒長調馬頭琴伴奏的調性轉換

錫林郭勒長調中轉調、離調情況非常豐富,其離調和轉調均受限于馬頭琴本身的樂器法和調性自洽,使轉調大多只能在表3的四個認弦系統(tǒng)中進行轉換。錫林郭勒長調中較常見的轉調、離調方式是上方二度轉調、下方二度轉調和上方五度離調,將其與馬頭琴伴奏的認弦系統(tǒng)相匹配,整理為表4。

錫林郭勒長調中轉調、離調具有代表性的曲目,筆者選擇了《四季》《圣主成吉思汗》《神奇的喇嘛》三首。錫林郭勒長調中《四季》(turpn ularl)是一首長短調共同構成的大型宴歌,前面的長調部分向上方大二度轉調,色彩也隨之變得明亮;《圣主成吉思汗》是流傳于錫林郭勒烏珠穆沁地區(qū)的長調,與潮爾道當中流傳的同名潮爾道在曲調上完全不同;《神奇的喇嘛》由馬頭琴伴奏時,可在兩種調性中選擇,即開始時將高音弦或低音弦認作la。

馬頭琴圖布爾演奏法伴奏是馬頭琴較為特殊的一種演奏法,也是目前最為流行的一種演奏法,“圖布爾”一詞在蒙古語中有“拾、撿、挑”的意思,意為“在琴弦上一個音一個音的撿著演奏”[8]。由于其演奏技巧的特殊性,除了表4的四個調式系統(tǒng)之外,還可以在一定程度上突破調式限定,這也正是這種演奏法目前成為主流演奏法的原因之一。

(三)察哈爾長調與黑勒伴奏藝術

黑勒是蒙古族馬尾胡琴類樂器中的流傳于察哈爾地區(qū)的代表性樂器,其定弦在民間稱為“魯·呼格”或“胡爾·呼格”,“魯”在蒙古語中是龍的意思,因在十二生肖中排第五,因此民間常將其與正五度定弦相關聯(lián);“胡爾·呼格”是因其與蒙古四胡(都日本·烏塔蘇圖·胡爾)定弦一致而得名。黑勒在當?shù)孛耖g傳統(tǒng)中,常參加“阿斯爾”宴樂合奏和為察哈爾長調伴奏,

1.察哈爾長調黑勒伴奏的調性自洽

黑勒是正五度定弦,即高音弦在外(左)側、低音弦在內(右)側,定弦音高為小字組d(低音弦)和小字組a(高音弦)。黑勒演奏法亦用孛依勒魯特演奏法,所以常用空弦音八度、五度自然泛音為調式骨干音的雙弦演奏技巧,使在黑勒孛依勒魯特演奏法伴奏產生嚴格的調式限定。黑勒的“芒奈·呼格”,即同度雙泛音是用泛音列中內弦(低音弦)第二泛音與外弦(高音弦)第一泛音共同構成的同度雙泛音。黑勒伴奏察哈爾長調時形成的調性自洽,均以此音為調式中心音或骨干音展開。黑勒伴奏主要由四個認弦系統(tǒng)構成(表5)。

黑勒在民間傳統(tǒng)中,除了參加阿斯爾宴樂合奏外,主要為察哈爾長調伴奏。除了上述列舉的察哈爾長調外,黑勒還非常適合為潮爾道進行伴奏。潮爾道是蒙古族長調民歌與浩林潮爾相結合的傳統(tǒng)多聲部演唱形式的總稱。通常由兩人或兩人以上參加演唱,主唱用高音演唱固定的長調曲目,其他人用浩林潮爾演唱低音伴唱。在傳統(tǒng)的潮爾道演唱中,一般不需要樂器伴奏,而是用人聲伴唱。由于在單獨演唱潮爾道的長調部分時,黑勒正五度定弦持續(xù)低音的合聲效果與人聲伴奏效果十分相似,加之其演奏技法與潮爾道長調長期的相互融合與促進,演奏時水乳交融,相得益彰。

2.察哈爾長調黑勒伴奏的調性轉換

察哈爾長調中有轉調、離調情況的長調,筆者選擇了《輕快的白馬》和《步伐矯健的黃馬》兩首,為下方五度轉調和上方五度離調的長調,將其與黑勒伴奏的認弦系統(tǒng)相匹配,整理為表6。

黑勒所用孛依勒魯特演奏法與馬頭琴所用的孛依勒魯特演奏法相比,其特點是更多地運用“移動泛音演奏法”,即在“把位泛音演奏法”的基礎上用右手無名指和小指在外弦(高音弦)上向高音區(qū)滑動演奏,不但保持了內弦(低音弦)持續(xù)演奏的和聲襯托,又在音色上有了實音和泛音的兩種對比演奏,雖演奏難度更大,但表現(xiàn)力更強。反映在察哈爾長調的伴奏上,更加注重高音旋律轉調、離調時與持續(xù)低音之間和聲碰撞的張力和色彩變化,此特點與潮爾道的多聲效果有著異曲同工之妙。

結 語

蒙古族長調民歌色彩豐富、曲目繁多,僅在內蒙古自治區(qū)通過田野調查目前已發(fā)現(xiàn)的長調曲目就有12000首以上;蒙古族馬尾胡琴類樂器分布廣泛、樂器眾多,雖為同類樂器,但在定弦法、認弦法和演奏法上差異較大。囿于篇幅和體例筆者并未能全面而深入地闡釋蒙古族長調馬尾胡琴類樂器伴奏的全貌,只是提出“調性自洽”概念,并運用此理論來概括性地總結長調與馬尾胡琴相結合的原理,為近一步深入的研究和探討長調伴奏的內在機理做出基礎性工作,望能對蒙古族傳統(tǒng)音樂研究的理論建設貢獻點滴。

參考文獻:

[1] 張勁盛.蒙古族長調馬頭琴伴奏藝術的文化考察[J].音樂傳播,2016(02):30-35.

[2] 張勁盛.試論蒙古族潮爾類樂器的文化內涵與特征——樂器學視域下對蒙古族弓弦樂器分類的再思考[J].內蒙古藝術,2014(01):84-88.

[3] 張勁盛.中蒙兩國馬頭琴音樂文化交流史與現(xiàn)狀調查分析[J].音樂傳播,2014(03):103-111.

[4] 滿都夫.蒙古族美學史[M].沈陽:遼寧民族出版社,2000 :290.

[5] 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現(xiàn)代漢語詞典[Z].北京:商務印書館,1978.

[6] 特倫斯霍克斯.結構主義和符號學[M].翟鐵鵬,譯.上海:上海譯文出版社,1987:2.

[7] 滿都夫.論蒙古族長調音樂的美學體質[C]//珠蘭其其柯.蒙古族長調歌曲研討會論文集.呼和浩特:內蒙古人民出版社,2003:286.

[8] 白·達瓦.馬頭琴演奏法[M].呼和浩特:內蒙古人民出版社,1983.

(責任編輯:楊 飛 涂 艷)

Abstract:As the accompaniment art of Mongolian long-tune folk song, Mawei-Huqin (horsetail-shaped Huqin fiddle) is the most representative cultural trait in traditional Mongolian music. In accompaniment to the long tune, Mawei-Huqin, based on its own instrument and performance techniques in combination with the range, mode, sound sequence, as well as the singers vocal qualities, performance venue, and ritual context of the long-tune folk songs, has gradually formed its self-consistent tonality, and ultimately determined its performance techniques and tonal characteristics. By sorting out various types of Mawei-Huqin accompaniment art of Mongolian long tune that are distributed in various parts of the Mongolian Plateau and analyzing its modes of self-consistence, this paper shed a certain light into the internal mechanism and cultural connotations of the multicultural system of the traditional Mongolian music.

Key words:Mongolian long tune; Mawei-Huqin(horsetail-shaped Huqin fiddle);

self-consistent tonality; accompaniment art; technique characteristics