智能時代大學生學習適應的重塑研究:內涵、模型與測量

謝幼如 邱藝 羅文婧 章銳

[摘 ? 要] 以5G網絡、人工智能、大數據等為依托的教育新基建,持續賦能人類社會向數智融合方向轉型,這迫切呼喚大學生面向智能時代社會發展需要,不斷提升學習適應能力,以賦能自身高質量發展。研究結合已有個體適應及學習適應的相關研究,采用文獻研究、理論演繹等方法,以雙向賦能思維支持雙向適應生成,重新界定智能時代大學生學習適應的內涵;融入人機協同理念,重塑大學生學習適應的心理過程,構建智能時代大學生學習適應的過程模型;滲透“智能+”賦能思維,重構測量結構,編制智能時代大學生學習適應測量量表,并通過實踐應用,檢驗其信度和效度。研究將為破解智能時代大學生學習適應難題,培養未來創新人才提供理論模型與實踐工具。

[關鍵詞] 智能時代; 大學生; 學習適應; 模型; CSLAiI量表

[中圖分類號] G434 ? ? ? ? ? ?[文獻標志碼] A

[作者簡介] 謝幼如(1965—),女,廣東潮州人。教授,博士,主要從事教育信息化、教育技術學、課程與教學論研究。E-mail:xieyouru@aliyun.com。

一、問題的提出

以數字化轉型驅動社會生產方式和生活方式的系統性變革已成為當今世界的發展趨勢,教育系統的數字化轉型與創新亦成為國際教育改革與實踐的核心議題[1]。5G網絡、人工智能、大數據等新興信息技術支持的教育新基建,逐步成為賦能教育變革的“數字底座”,教育本體的獨有屬性及規律也為技術的內涵發展與創新應用賦予了具體價值,科技與教育雙向賦能[2]將成為未來教育變革的重點議題之一。推進中國式現代化需要靠人才來支撐,面對百年未有之大變局和日趨錯綜復雜的國際形勢,培養全面發展且適應未來社會變革的創新人才迫在眉睫。目前,高校這一培養青年人才的重要園地,已從注重信息化基礎設施和數字化教學資源等建設的1.0形態,逐步轉向注重賦能導向信息化教學創新的2.0形態。但現有研究和實踐發現,在高校信息化建設不斷普及的過程中,存在部分大學生因學習環境的虛實融合及學習方式的數智變革產生較強學習不適應感,影響學習效果的現象,這迫切呼喚在信息化建設與應用的同時,以提升學習適應為抓手賦能學生高質量發展。基于此,本研究結合已有個體適應及學習適應的相關研究,采用文獻研究、理論演繹等方法,以雙向賦能思維支持雙向適應生成,重新界定智能時代大學生學習適應的內涵;融入人機協同理念,重塑大學生學習適應的心理過程,構建智能時代大學生學習適應的過程模型;滲透“智能+”賦能思維,重構測量結構,編制智能時代大學生學習適應(College Students' Learning Adaptability in the era of Intelligence,簡稱CSLAiI)測量量表,并通過實踐應用,檢驗其信度和效度,以期為破解智能時代大學生學習適應難題,培養未來創新人才提供理論模型與實踐工具。

二、智能時代呼喚大學生學習適應的重塑

(一)智能時代大學生學習適應的重要意義

培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人是教育的根本目的,促進人的全面發展是教育的時代使命。一個全面發展的人,首先在于身心健康,其次具有學習能力,同時具備責任使命、家國情懷、國際視野和創新精神,能夠適應未來社會運行規律,并作出適恰的反饋與調整,達到自身與社會的平衡交互。已有學者將這一學習主體充分考慮學習環境與學習需要,不斷調整自身的心理狀態和學習行為,以實現與學習環境相平衡的過程[3]稱為學習適應,并提出學習適應的價值與意義。現有研究認為,學習適應與心理健康和學業成績有顯著正相關,促進身心健康、保障學業成績、發展創新能力是學習適應的重要作用。大學生健康的心理狀態和良好的學業成績能夠支撐其經歷準備、孵化、頓悟和驗證循環的創造性思維過程[4],并具現創造性產品,提升自身創新的能力。可以看出,學習適應對學生個體全面發展具有重要意義,數智融合的智能時代與雙向賦能的人機關系,為重新思考大學生學習適應的內涵提供了新視點,這就需要站在推進中國式現代化的制高點上,面向未來社會發展需要重塑對大學生學習適應的已有認知,并以此為突破口提高創新人才培養質量。

(二)智能時代重塑大學生學習適應的價值導向

1. 彰顯以人為本,堅持育人為先

以人為本,人是根本,即回歸人的本質,滿足人的需要。從人之所以為人的根本出發,到馬克思關于人本質三個界定,再到教育現代化的發展目標,貫穿其中的人本思想始終占據重要的地位。教育的真諦是幫助學生成為既能適應社會又能改造社會的人[5],以人為本的教育能夠促進學生的全面發展。智能時代重塑大學生學習適應,應充分彰顯以人為本的核心理念,全面落實立德樹人根本任務,凸顯理想信念主流價值的引領作用,為智能時代的大學生持續適應社會發展注入源源不斷的精神力量。

2. 緊跟時代發展,引領社會需要

凡益之道,與時偕行,即緊跟時代發展,變革培養路徑。培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人是中國特色社會主義教育的根本問題。回答這一問題,就需要堅定不移地走中國特色社會主義教育發展道路,在培養適應時代發展人才的基礎上逐步轉變培養思路,實現從適應需要到引領需要的轉變。智能時代重塑大學生的學習適應,不僅應緊跟時代發展趨勢重新界定大學生學習適應的內涵,轉變對其的認識,更須變革原有培養和提升的思路方法,以創造未來的引領方式培養適應社會發展需要的創新人才,從而做到“既改變著走出路的人,又改變著目的地本身”[6],為國家現代化建設輸送高素質人才。

3. 數智融合驅動,人機雙向賦能

數智融合,雙向賦能,即依托智能技術,變革培養方式。人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力,正深刻改變著人們的生產和生活,推動人類社會迎來人機協同、跨界融合、共創分享的智能時代[7]。數智融合的廣泛深入應用持續變革個體與社會的關系,個體所處的空間和環境不再是一成不變的,單向適應至雙向適調的轉變不僅凸顯科技與教育雙向賦能的理念,也為變革創新人才培養方式提供新的思路。智能時代重塑大學生學習適應,應深化人工智能技術的支持,充分發揮人機雙向賦能的內生動力變革已有培養方式,個性化、精細化促進大學生學習適應提升,彰顯高質量教育的內在價值。

三、智能時代大學生學習適應的新內涵

(一)學習適應的內涵

學習是個體在生活中通過訓練或實踐而獲得的由經驗引起的相對持久的適應性心理變化[8],它是一種心理活動,對個體生存及適應環境具有重要的作用。從達爾文提出生物與環境相互作用過程中存在適者生存、不適者被淘汰的自然選擇現象,到一般心理學采用生活適應或感覺適應解釋個體適應,再到皮亞杰用個體的認知結構或圖式因環境限制而主動改變的心理歷程來界定個體適應[9],可以看出適應被描述為一類過程,或是一種狀態,由個體、環境和交互三個要素組成。同化和順應是適應的兩大機能,行為轉變是適應的結果表征。作為個體適應的組成部分之一,學習適應是描述個體在學習這一行為方式中的過程或狀態,包括同化和順應兩個心理歷程,作用于學習行為的改變,并最終影響學習結果和學習績效。Baker等認為,學習適應指學習主體在確定學習目標、完成學習任務等方面持有積極的態度,并為滿足學習需要、適應學習環境所作出的努力的有效性[10];Larose等認為學習適應是學習主體為取得良好學習效果,根據學習環境變化和學習需要積極調整自身,以達到內在學習狀態與外在學習環境相平衡的一種心理與行為過程[11];馮廷勇等認為,學習適應指學習主體充分考慮學習環境與學習需要,不斷調整自身的心理狀態和學習行為,以實現與學習環境相平衡的過程[12]。綜合上述分析發現,現有關于學習適應內涵的界定大多建立在皮亞杰的認知平衡論基礎上,強調外在學習環境、內部學習需要以及動態調整過程在學習適應中的重要性,但僅關注學習主體對學習環境的單向適應,未能展現學習主體對學習環境的客觀改造。因此,本研究認為,學習適應是指學習主體基于自身學習需要和學習環境支持,在與學習環境的充分交互中不斷調整自身的心理狀態和學習行為,實現自身與學習環境雙向動態平衡的過程。該內涵既涵蓋學習適應的三個基本要素,又展現了學習適應的內在屬性,同時指出學習適應的雙向賦能機制,能夠為當下探索學習適應的生成過程和調節機制提供基礎,也為融合智能技術促進大學生學習適應提供概念支持。

(二)智能時代大學生學習變革

數智融合是IT(Information Technology)到DT(Data Technology)轉變的重要標志之一,這為人類社會步入人機協同、跨界融合、共創分享的智能時代提供理念導向與技術方案。人類的知識和教育在智能時代背景下正在被重新定義,整個教育生態都在發生著深刻的變革[13]。作為培養和輸送新時代創新人才的重要陣地,高校正在經歷從孤島化平臺建設到融合化一體設計的又一次信息化建設轉型,這為大學生學習變革提供了重要支撐。大學生學習變革的關鍵在于充分發揮人工智能等技術的賦能屬性[14],重新建構學習者、學習環境、學習內容、學習方法和智能技術等要素的關系,形成驅動學習生態系統創新重構的運行機制[15],從而構建與智能時代相適應的大學生學習生態。現有關于智能時代大學生學習變革的研究主要關注環境創設、資源供給、學習模式變革和學習評價創新等方面。如習海旭等發揮智能技術支持,提出四種智慧學習環境的架構設計[16];余勝泉等構建了實現教育數據動態流轉和優質資源共建共享的云網融合教育服務架構[17];祝智庭等構建了智能技術支持的OMO教學新樣態[18];劉邦奇等基于智能技術創新形成了“5+1”智能化總體評價框架[19]。可以看出,充分發揮智能技術的賦能屬性,實現人機雙向賦能、雙向適應與雙向共生是智能時代大學生學習變革的關鍵所在,這也為當下探討學習適應提供新視角與新方向。

(三)智能時代大學生學習適應的新內涵

智能時代學習適應不是簡單的“智能+”學習適應,從單向適應到雙向賦能的思維轉變是幫助我們理解智能時代學習適應內涵的關鍵。智能時代大學生的學習環境、學習資源和學習形式等外在學習條件不再是一成不變的,多樣化學習空間供給、精細化學習資源推送及個性化學習路徑定制的變革,對大學生的學習適應提出了新的要求。基于此,本研究以雙向賦能思維支持雙向適應生成,提出智能時代大學生學習適應的新內涵,即大學生基于自身學習需要和智能學習環境支持,在與智能學習環境充分交互中通過學習行為調節或學習環境拓展,實現自身與學習環境雙向動態平衡的過程。智能時代大學生學習適應彰顯雙向賦能的特性,既體現大學生對智能學習環境的主動適應,又展現大學生對智能學習環境的能動改造。

四、智能時代大學生學習適應的過程模型

(一)智能時代大學生學習適應的心理過程

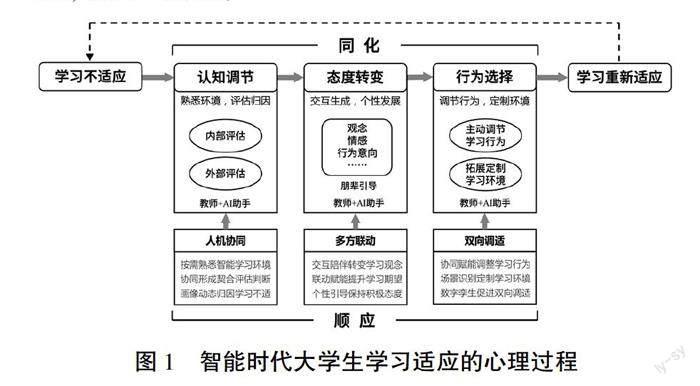

傳統大規模、標準化的教與學方式,難以完全匹配智能時代大學生高質量、個性化的學習需求。學習環境、學習內容、學習形式等變革,極易使學生短期內產生較強的學習不適感。個性化干預和調適學生的學習不適感,有利于提高其學習效果,這就需要首先明確學習適應的內在心理過程。一般而言,學習適應的心理路徑是一個重新建立平衡的動態變化過程,從出現不適應的外顯現象,到最終達到重新適應的新平衡狀態,需要經歷認知調節、態度轉變和行為選擇三個階段[20]。對于身處智能環境的“數字原住民”大學生來說,智能技術和智能環境對其認知的沖擊和挑戰較為普遍,智能技術及其具現化產物也在不斷改變原有學習場域中個體與環境的關系。基于此,本研究融入“智能+”賦能思維,提出了智能時代大學生學習適應的心理過程,包括認知調節、態度轉變、行為選擇三個階段,如圖1所示。

1. 認知調節:人機協同支持

認知調節是智能時代大學生學習適應心理過程的起點,包括內部評估和外部評估兩部分。在這個過程中,大學生在教師的引導和AI助手的輔助下,全方位地認識自我和了解外部環境,按需熟悉智能學習環境;在智能技術的協同支持下對新環境、新角色等作出多維評估和價值判斷;進而對自身在智能學習環境中的學習不適感進行畫像動態歸因分析,最終以人機協同的方式完成自身認知調節,并建立內外交互動態平衡的新學習場,為態度轉變奠定基礎。

2. 態度轉變:多方聯動賦能

態度轉變由認知調節帶動變化,是智能時代大學生學習適應心理過程的中間過程。認知過程的變化必然會引起觀念和情緒的變化[21],進而改變其行為意向,最終引起態度的全面轉變。在這一人機雙向賦能的心理調適過程中,教師和AI助手與學習者持續交互,個性化地引導大學生轉變學習觀念、激發學習動機、提升學習期望并保持積極態度。同時,在高校同伴互學環境中,智能技術與朋輩同伴多方聯動,提供契合的智能工具并產生積極的態度影響,支持大學生勇于嘗試實踐,最終助力其完成態度轉變,實現個性成長與發展。

3. 行為選擇:雙向調適拓展

行為選擇以認知調節和態度轉變為基礎,表征為個體主動調整自身行為或拓展定制學習環境。智能時代大學生在學習過程中,借助教師和AI助手的個性化支持作用,敏捷調整和改變已有學習行為,或通過場景識別拓展定制個人專屬學習環境,以雙向賦能支持雙向適應生成,從而達到學習適應因環境變化而起、環境拓展因學習適應而合的雙向平衡。

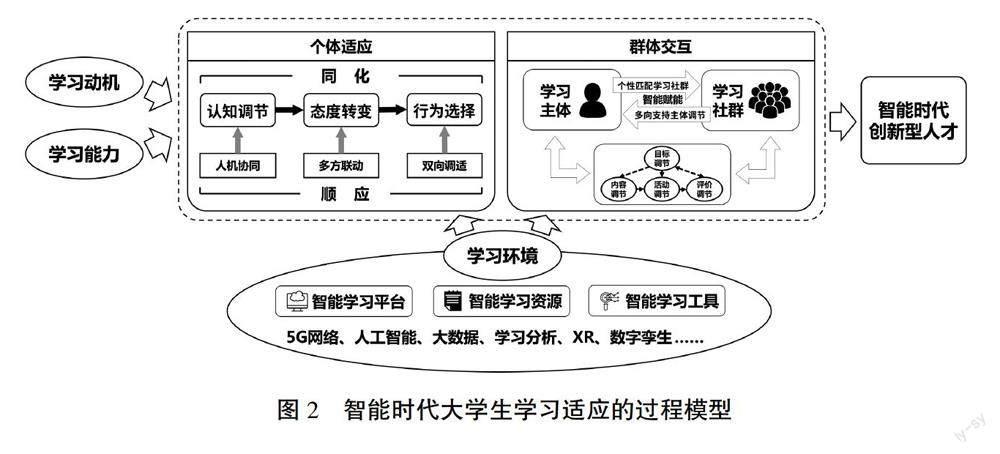

(二)智能時代大學生學習適應的過程模型

智能時代大學生的學習適應不僅是其內部心理活動發生和發展的外顯表征,同時也是大學生自身與外部智能環境交互的模式化展現。面向智能時代打開學習適應黑箱,剖析大學生學習適應的要素及關系,建立大學生學習適應的過程模型,分析大學生學習適應的調節機制,能夠為測量學習適應情況、把握學習適應關鍵、實施個性干預調適提供支持。基于此,本研究融合雙向賦能思維,緊扣智能時代大學生學習適應新內涵,在心理學、學習科學等理論指導下,將大學生學習適應過程與人機協同的新交互樣態有機融合,構建了智能時代大學生學習適應的過程模型,如圖2所示。

該過程模型展現出智能時代大學生學習適應的構成要素及關系。學習動機和學習能力屬于學習適應過程的內部要素,學習環境屬于學習適應過程的外部要素。學習動機激發和驅動學習主體的學習適應過程,通過加強學習主體需求與學習目標結果的關聯引起學習主體注意,并充分發揮學習主體在學習適應過程中的主觀能動性,從而為其調適自身學習提供源動力;學習能力維持和修正學習適應過程,通過支持學習主體的自我交互與社群交互滿足其學習需求和實現自我價值,從而為其調適自身學習提供推動力;學習環境支持學習主體的學習全程,依托5G網絡、人工智能、大數據等技術匹配學習主體需求為其提供個性化學習平臺、彈性化學習資源、適用性學習工具和異質性社群,依托學習分析、XR、數字孿生等技術拓展定制學習主體的學習空間,賦能其學習交互,并為其學習動機的維持和學習能力的提升提供個性引導,從而為其調適自身學習提供新動力。學習動機、學習能力和學習環境共同作用于學習主體的學習適應過程,以源動力、推動力和新動力形態清晰展現學習適應的調節點,共同支持和推進學習主體學習適應過程,為明晰智能時代大學生學習適應過程,實現智能化、個性化的學習調適,培養智能時代創新型人才提供可操作的程序。

(三)智能時代大學生學習適應的調節機制

1. 目標定向調節學習動機

學習目標是學習的預期結果,作用于學習主體時可以通過將其學習需要轉化為學習動機,驅動學習主體向預期結果努力和靠近,并最終實現學習目標。學習目標與學習主體需求的關聯程度和相對距離對學習動機激發程度有重要影響,這就可以通過動態調整學習主體的學習目標實現調節學習動機,從而作用于學習適應過程。利用大數據、人工智能實施學習主體個性化目標定向,動態調整其學習目標,能夠提升其學習動機的激發效果,增強其學習適應的源動力。

2. 社群互動調節學習能力

學習社群中的人際互動對社群生成新的知識具有顯著的正向作用。良好的互動有助于形成兼具事實導向和情感導向[22]的社群氛圍,這就使得學習主體之間能夠客觀真實、清晰合理地表達自己的觀點,同時認真傾聽且充分顧及他人的感受,為提高學習社群的學習效率及各學習主體的學習能力提供良好的支持。異質社群中各學習主體在知識、經驗、技能等方面的多樣化程度較高,能夠更好地利用社群互動調節各學習主體的學習能力。依托學習分析支持異質社群的形成,能夠提高社群互動效果,從而提升社群中各學習主體的學習能力,維持其學習適應的推動力。

3. 人機協同調節學習環境

靈活學習環境能夠有效支持自主學習和自我調節學習[23]。學習主體在學習環境中可以自定步調、自定路徑,同時能夠根據自身需要拓展和定制學習環境,從而提升學習效果。人機協同是“智能+”賦能思維的集中體現,通過重新思考人和機器的角色及分工重構人機交互關系及模式,可實現學習主體和學習環境的雙向適調,為支持和推進學習主體的學習適應提供環境支持。利用學習分析、XR和數字孿生等實現學習主體和學習環境的雙向交互,促進學習主體調節學習行為和定制學習環境的有機整合,能夠助力學習主體人機協同調適學習進程、拓展定制學習環境,持續生成其學習適應的新動力。

五、智能時代大學生學習適應的測量

(一)智能時代大學生學習適應的測量結構

從個體行為單向改變到人機協同雙向適調,是智能時代大學生學習適應的特征之一。本研究面向適應未來社會變革創新人才的培養需要,依托智能時代大學生學習適應過程模型,在進一步綜合已有研究的基礎上,融入“智能+”賦能思維,重構大學生學習適應的測量結構。重構后的結構主要由學習動機、學習能力和學習環境三個要素組成,見表1。

(二)CSLAiI測量量表的設計與發放

基于智能時代大學生學習適應的新內涵、過程模型及測量結構,本研究形成了智能時代大學生學習適應(CSLAiI)測量量表初稿。該量表初稿采用Likert五點計分法,經研究團隊反復論證和調整,最終確定量表各維度題項數量為:學習動機8題,學習能力12題,學習環境11題,共計31題。研究團隊參照涂金堂[24]提出的量表編制流程,設計問卷進行預試和正式測量。問卷預試階段,研究團隊在華南地區高校隨機抽取120名大學生進行試測,對回收有效問卷進行項目分析,重新評估量表初稿;正式測量階段,研究團隊面向全國工科、醫科、農科、文科等類型高校大學生發放網絡問卷,共計回收685份。通過剔除信息填寫不完整、作答時長異常、極值傾向明顯等無效問卷,共計得到有效問卷637份,有效率為93.0%。隨機抽取318份問卷用于探索性因素分析,其余319份問卷用于驗證性因素分析,利用SPSS25.0和Amos25.0進行數據分析與模型檢驗。

(三)CSLAiI測量量表的預試與修訂

1. 項目分析

本研究采用臨界比值法(CR)對量表題項進行區分度檢驗。以降序排序后總分的前27%和后27%作為高低分組的臨界點,對高低分組各題項進行獨立樣本T檢驗,各題項平均值等同性檢驗結果均達0.01的顯著性水平;另外,對各題項與量表總分進行雙變量相關分析,結果顯示各題項的皮爾遜相關系數均達0.01(雙側)水平的顯著相關。以上結果表明,量表具有一定的區分度且同質性較高,各題項均符合保留標準。

2. 探索性因素分析

本研究使用SPSS對量表進行KMO和Bartlett球型檢驗。結果顯示,KMO=0.806>0.6,且概率值p=0.00<0.05,表明該量表樣本數據適合進行探索性因素分析。本研究采用主成分分析法提取特征值大于1的因子,采用最大方差法進行旋轉,忽略低于0.35的標準載荷值,且每次探索只刪除1道題項。經多輪探索,共刪除11道題項,得到3個大于1的特征根。刪除后余下20道題項的探索性因素分析結果見表2。

3. 驗證性因素分析

為檢測CSLAiI量表的結構效度,本研究根據探索性因素分析結果,利用Amos進行驗證性因素分析。本研究采用極大似然估計法,從卡方自由度比值(χ2 /df)、均方根殘差指數(RMR)、漸進均方根殘差指數(RMSEA)等指數衡量模型的適配情況,具體適配情況見表3。經與適配標準進行比較,除少部分適配指標接近0.9以外,其他適配指標的適配值均在適配標準范圍內,說明本研究構建的模型擬合度尚可,量表具有較好的結構效度。

4. 信度檢驗

本研究使用SPSS對因素分析后的量表進行信度分析,得出量表整體的Cronbach's α為0.930,學習動機維度α系數為0.850,學習能力維度α系數為0.870,學習環境α系數為0.925。由此可以判斷,智能時代大學生學習適應的總體量表和各分量表的可信度高,具有較好的內在一致性。

(四)CSLAiI測量量表的分析與討論

本研究編制的CSLAiI測量量表總體具有較高的信度和效度,其測量結果能夠較好地反映智能時代大學生的學習適應。但驗證性因素分析結果表現出部分適配指標未能較好擬合,本研究嘗試對此進行分析與討論。

從理論基礎來看,本研究重構的智能時代大學生學習適應結構能夠準確反映智能時代大學生學習適應的關鍵要素及所屬關系,依據其建立的測量量表具有較強的理論支撐。從量表編制來看,本研究依照較為規范的量表編制程序,歷經多輪分析、修訂和驗證得出最終量表。從時代和大學生的發展來看,一方面,雖然智能時代基于大數據的畫像分析和智能推送能夠基本滿足大學生個性化學習需要,但同時也較為容易導致大學生獲取同質化信息,使其陷入個人與技術構建的“信息繭房”中,加劇認知體系的固化。另一方面,大學生雖屬于信息素養較高的人群,但對智能技術賦能下的學習環境和學習方式變革較為陌生,對智能技術學習應用的感知與實踐多是淺嘗輒止,特別是依據自身學習需要改造智能學習環境的能力較為薄弱。此外,數字化浪潮帶來的新型人際關系讓社群呈現疊聚和輻散的特征[25],學習社群已逐步圍繞學習內容和資源形成新的存在樣態,智能技術的引導和推動使大學生對參與社群互動普遍具有較高的熱情,學習社群的調節效用比其形態意義更為凸顯。

特別值得注意的是,雖然智能校園、智能教室等新一代學習環境持續迭代,教育數字化轉型加速推進,各大高校也紛紛打造出契合學科特色和學校發展需要的智能教室與學習空間,但現有的學習環境智能程度不夠深入,數據驅動的教與學應用場景有限,使得大學生對學習環境的智能感知不夠明顯,尤其是人機協同方面的感知較弱,這可能會導致量表整體數據質量不佳,進而使得模型擬合度不高。

總的來說,本研究依托智能時代大學生學習適應結構編制了具有較高信度和效度、能夠較好反映智能時代大學生學習適應的測量量表,并從其驗證性因素分析結果對該量表進行了詳細的討論。從討論的結果來看,學習環境的數智融合、學習方式的人機協同和學習樣態的智能升維是助力智能時代大學生學習適應的關鍵所在。

六、結 ? 語

以5G、人工智能等為代表的新一代信息技術相繼涌現并廣泛運用,逐步成為賦能教育變革的“數字底座”。教育本體的獨有屬性及規律也反向賦予了技術內涵發展與創新應用的具體價值。面對智能時代的社會變革,以智能時代大學生學習適應為抓手培養全面發展且適應未來社會變革的創新人才具有重要意義。本研究結合已有個體適應及學習適應的相關研究,采用文獻研究、理論演繹等方法,以雙向賦能思維支持雙向適應生成,重新界定智能時代大學生學習適應的內涵;融入人機協同理念,重塑大學生學習適應的心理過程,構建智能時代大學生學習適應的過程模型;滲透“智能+”賦能思維,重構測量結構,編制智能時代大學生學習適應測量量表,并通過實踐應用,檢驗其信度和效度。我們希望,面向智能時代重塑大學生學習適應能夠為破解智能時代大學生學習適應難題,培養未來創新人才提供理論模型與實踐工具。

[參考文獻]

[1] 謝幼如,羅文婧,章銳,劉亞純.“雙減”背景下課堂教學數字化轉型的理論探索與演進路徑[J]. 電化教育研究,2022,43(9):14-21.

[2] 黃榮懷,王運武,焦艷麗.面向智能時代的教育變革——關于科技與教育雙向賦能的命題[J].中國電化教育,2021(7):22-29.

[3] 馮廷勇,李紅.當代大學生學習適應的初步研究[J].心理學探新,2002(1):44-48.

[4] WALLAS G. The art of thought[M]. New York: Harcourt Brace, 1926.

[5] 姚姿如,楊兆山.“以人為本”教育理念的意蘊[J].教育研究,2011,32(3):17-20.

[6] 盧曉中.高等教育質量發展的五大趨勢[J].大學教育科學,2019(5):6-9.

[7] 雷朝滋.智能技術支撐教學改革與教育創新[J].中小學數字化教學,2021(1):5-7.

[8] 韓進之.教育心理學綱要[M].北京:人民教育出版社,1996:86-87.

[9] 張春興.教育心理學[M]. 杭州:浙江教育出版社,1998:88-88.

[10] BAKER R W, ?SIRYK B. Measuring adjustment to college[J]. Journal of counseling psychology, 1984, 31(2):179-189.

[11] LAROSE S, ROY R. Test of Reactions and Adaptation in College(TRAC): a new measure of learning propensity for college students[J]. Journal of educational psychology, 1995, 87(2):293-306.

[12] 馮廷勇,李紅.當代大學生學習適應的初步研究[J].心理學探新,2002(1):44-48.

[13] 中國教育新聞網. 雷朝滋:提升智慧教育境界,引領未來教育發展[EB/OL]. (2021-08-19)[2023-01-09].http://www.jyb.cn/rmtzcg/xwy/wzxw/202108/t20210819 _614170.html.

[14] 謝幼如,邱藝,劉亞純.人工智能賦能課堂變革的探究[J].中國電化教育,2021(9):64-70.

[15] 李澤林,伊娟.人工智能時代的學校教學生態重構[J].課程·教材·教法,2019,39(8):34-41.

[16] 習海旭,廖宏建,黃純國.智慧學習環境的架構設計與實施策略[J].電化教育研究,2017,38(4):72-76.

[17] 余勝泉,陳璠.智慧教育服務生態體系構建[J].電化教育研究,2021,42(6):5-13,19.

[18] 祝智庭,胡姣.技術賦能后疫情教育創變:線上線下融合教學新樣態[J].開放教育研究,2021,27(1):13-23.

[19] 劉邦奇,袁婷婷,紀玉超,劉碧瑩,李嶺.智能技術賦能教育評價:內涵、總體框架與實踐路徑[J].中國電化教育,2021(8):16-24.

[20] 賈曉波.心理適應的本質與機制[J].天津師范大學學報(社會科學版),2001(1):19-23.

[21] POWER M J, DALGLEISH T. Cognition and emotion: from order to disorder[M]. 2nd ed. London:Psychology Press,2007.

[22] 趙慧群,陳國權.團隊兩種多樣性、互動行為與學習能力關系的研究[J].中國管理科學,2010,18(2):181-192.

[23] 何克抗.靈活學習環境與學習能力發展——對美國《教育傳播與技術研究手冊》(第四版)的學習與思考之二[J].開放教育研究,2017,23(1):21-28.

[24] 涂金堂.量表編制與SPSS[M].臺北:五南圖書出版股份有限公司,2012.

[25] 楊雪睿,楊怡情. 疊聚與輻散:數字化浪潮中的社群演變及其影響因素研究[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2020,42(10):123-127.

Research on Remodeling of College Students' Learning Adaptation in the Age of Intelligence: Connotation, Model and Measurement

XIE Youru, ?QIU Yi, ?LUO Wenjing, ?ZHANG Rui

(School of Information Technology in Education, South China Normal University, Guangzhou Guangdong 510631)

[Abstract] The new education infrastructure based on 5G network, artificial intelligence and big data will continue to empower human society to transform towards the integration of digital intelligence. This urgently calls for college students to face the needs of social development in the age of intelligence, and continuously improve their learning adaptation ability to empower their own high-quality development. This study combines the existing studies on individual adaptation and learning adaptation, uses literature research and theoretical deduction to support the generation of two-way adaptation with two-way empowerment thinking, and redefines the connotation of college students' learning adaptation in the intelligent age. At the same time, this study incorporates the concept of human-computer collaboration, reshapes the psychological process of college students' learning adaptation, and constructs a process model of college students' learning adaptation in the intelligent age. In addition, through "intelligence +" empowering thinking, this study reconstructs the measurement structure, compiles a learning adaptability scale for college students, and tests its reliability and validity through practical application. This study will provide theoretical models and practical tools for solving the learning adaptation problems of college students in the intelligence age and cultivating future innovative talents.

[Keywords] Intelligent Age; College Students; Learning Adaptation; Model; CSLAiI Scale