元代蒙古族帝王書法考

摘要:元代是由少數(shù)民族建立的中國大一統(tǒng)政權,隨著元代漢化改革的推進,這一時期的漢文化活動也隨之逐漸完善,對于前朝的典章制度和文化藝術也有所繼承和發(fā)展。書法作為中原文化的重要組成部分,也得到了元代統(tǒng)治者的重視。史書記載,元代帝王中的仁宗、英宗、泰定帝、文宗、順帝和昭宗都是比較擅長書法的,他們成立了侍書制度,尤其是元文宗還成立了奎章閣,后改為宣文閣和端木堂等文化機構。元代帝王們除了依托文化熏陶修身養(yǎng)性,也實現(xiàn)通過其拉攏漢族文士、教化大眾以穩(wěn)固統(tǒng)治的政治目的。由于帝王具備至高無上的政治權力,除了他們本人被漢化,在推動文化傳播和發(fā)展的基礎上,同時也推動了元廷的封建漢化進程。

關鍵詞:元代;帝王;書法;漢文化

蒙古族進入中原后,想要深入統(tǒng)治中國,元代皇帝便逐步開始學習漢文化,以求以文治國穩(wěn)定政局。由于書法藝術為漢文化的重要組成部分,元代帝王尤其是仁宗、英宗、泰定帝、文宗、順帝和昭宗都比較擅長書法,他們通過書法拉攏、親近儒生文士,成立了皇帝私人的顧問智囊團為其統(tǒng)治服務,同時元代皇帝的醉心書法,也在一定條件下推動了當時書法藝術的進步。

一、萌芽:元代前期的帝王書法

元仁宗(1285—1320),崇尚儒學,幼時師從名儒李孟學習儒學,《元史》記載其工于書法的事跡:“帝(元仁宗)曰:‘朕在位,必卿在中書,朕與卿相與終始,自今其勿復言。繼賜爵秦國公,帝親授以印章,命學士院降制。又圖其像,敕詞臣為之贊,及御書‘秋谷二字,識以璽而賜之。”他是漢化較深的元代帝王代表。元仁宗擁有很高的書法水平,這與他自幼學習漢文化是分不開的,所以他奉行“以儒治國”的治國方針。元仁宗對趙孟頫則更是推崇備至,當時有不認可趙孟頫的,仁宗卻為其美言:“文學之士,世所難得,如唐李白、宋蘇軾,姓名常在人耳目,今朕有趙子昂,與古人何異。”從對趙孟頫的維護之詞來看,元仁宗對趙孟頫甚為恩寵,授予他翰林學士、榮祿大夫,官至一品,還推恩三代。元仁宗對趙孟頫的重用,一是真心喜歡書畫藝術,對這個書畫奇才愛屋及烏;二是看中趙孟頫在文壇的領袖地位,借助其在文化界的影響力,號召更多的文人雅士為元廷服務。由于這雙重原因,也促使了元仁宗對書法的喜愛和重視。

元英宗(1303—1323),也擅長書法,《書史會要》稱:“承武、仁治平之余,海內晏清,得以怡情觚翰,嘗見宋宣和手敕卷首御題四字,又別楮上‘日光照吾民,月色清我心十字,一卷上‘至治之音四字,皆雄健縱逸,而剛毅英武之氣發(fā)于筆端者,亦足以昭示于世也。”可見陶宗儀也很贊賞英宗的作品。元英宗還把御書賜給近臣拜住:“至治二年(1322),命國工繪中書右丞相拜珠像,敕翰林侍講學士袁桷為之贊,御書唐皮日休詩‘吾愛房與杜,魁然真宰輔。黃閣三十年,清風億萬古之詩以賜之。”在元英宗時期,皇帝就已經將自己的御筆書法作品賞賜臣子,這一方面體現(xiàn)皇帝對書法的喜愛,并且皇帝的書法作品已經達到能夠作為珍品賞賜臣子的水平;另一方面,皇帝也以這種手段拉攏人心,以此拉近與臣子的距離,便于朝廷的統(tǒng)治。

元泰定帝(1293—1328),在元英宗被刺殺后,他被迎立為帝。泰定帝也頗愛書法,他還御書嘉獎陳楚舟:“泰定間,陳楚舟使南番,番王遺以金珠,舟卻之使還上,廉其卻賂,狀御書‘雪蓬二字賜之,以為舟號敕建御書閣以旌之。”當時陳楚舟出使國外,泰定帝御書賞賜之,以示嘉獎,可見帝王書法作品也為當時的外交作出了一定貢獻。

元代初期,蒙古族剛剛入主中原,亟需穩(wěn)固對中原的統(tǒng)治,以免出現(xiàn)治理上的水土不服。為了適應中原的統(tǒng)治方式,在元代初期,皇帝有意或無意地去接觸、了解中原文化,以期融入中原,便于統(tǒng)治廣袤的中原地區(qū)。同時蒙古族皇帝也被博大精深的中華文化所吸引,像仁宗、英宗、泰定帝也都具備一定的書法書寫能力。

二、頂峰:元代中期帝王書法

元文宗(1304—1332),由于他幼時成長在漢地,飽受漢文化熏陶,因此具備很高的文化水平。他在位期間,創(chuàng)建奎章閣,廣泛吸納各族儒士,時常進行文化活動,這就為書法創(chuàng)造了一個很好的平臺。他是元代皇帝中文化造詣最高的,精于詩書畫,也正是他帶動了元代的文化藝術走向巔峰。

元文宗在元代歷任皇帝中書法水平也是最高的,他經常召集書家交流書法藝術和鑒定書畫。陶宗儀評價說:“文宗之御奎章閣日,學士虞集、博士柯九思常侍從,以討論法書名畫為事。時授經郎揭斯亦在列,比之集九思之承寵眷者則稍疏,因潛著一書,曰《奎章政要》,以進,二人不知也。”許有任評價他的書法:“落筆過人,得唐太宗晉祠碑,遂益超詣。”《書史會要》稱:“文宗,諱脫脫木爾,武宗子。以聰明睿知之資入正大統(tǒng),乃稽古右文,開奎章閣,置學士員討論治道,幾致刑措。喜作字,每進用儒臣,或親御宸翰作敕書以賜之,自寫閣記,甚有晉人法度,云漢昭回,非臣庶所能及也。”從中可以看出文宗書法水平具備深厚的功力。

元文宗為達到特定的政治目的,特別建立奎章閣,以此為基地廣納天下賢才。他提高了館閣的品級,給予館閣文人以優(yōu)厚的待遇,奎章閣匯聚了當時最頂尖的文藝界精英,元文宗也因此將元代的文化藝術帶入頂峰。奎章閣雖活躍時間短暫,但對元代文藝界產生了巨大影響,引領了當時的文化潮流。

三、繁榮:元代末期帝王書法

元順帝(1320—1370),他自幼深受漢文化影響,具有很高的漢文化修養(yǎng),漢學水平僅次于元文宗,他的書法水平亦很高。他在被貶廣西靜江期間,在大圓寺師從秋江長老學習《論語》《孝經》等儒家經典,每日寫字兩張,培養(yǎng)了他的書寫技能,萌生了他對書法的興趣。回京后,他依然忘不了紙筆書籍,還專門派馬車帶走。其即位后,便“詔選儒臣歐陽玄、李好文、董縉、許有壬等四人,五日一進講,讀四書五經,寫大字,操琴彈古調,常御宣文閣用心前言往行,欣欣然有向慕之志焉”。陶宗儀評價說:“庚申帝,諱妥懽帖睦爾,明宗子。天性仁恕,務以寬平致治,改奎章為宣文,崇儒重道,尊禮舊臣,萬幾之余留心翰墨,所書大字嚴正結密,非淺學可到。奎畫傳世,人知寶焉。”由此可見,元順帝的書法水平已經很純熟。

元順帝對書法藝術如此熱衷,因此他親自御書很多詔書,并頒發(fā)給臣子,內容有“閑閑看云”“模以文梓,飾以云龍”“元成宮”“山齋”“九霄”“明良”“慶壽”“方谷”“圓覺”“江南忠義之士”等,還以“真草千(字)文碑本頒賜臣下”,使他們受寵若驚。元順帝對當時的書法家予以要職,在他的大力支持和帶動下,元廷興起一股重書之風。

元昭宗(1339—1378),自幼學習儒家文化。至正九年(1349)十月,他入端本堂,儒學和讀書寫字師從名儒鄭深和李好文等教授,其書法水平也逐漸漸入佳境。陶宗儀評價他說:“愛猷識理答臘,庚申帝子。風儀俊邁,性資英偉,帝于東宮建端本堂,置賢師傅以教之。知好學,喜作字,真楷遒媚,深得虞永興之妙,非工夫純熟,不能到也。”

但在十四年之后,元昭宗的書法興趣轉為學習宋徽宗瘦金體,時人權衡有記載:“太子初學書,甚遒勁,其后放蕩無拘檢,專喜臨宋徽宗字帖,謂之‘瘦筋書。或告之曰:‘徽宗乃亡國之君,不足為法。太子曰:‘我但學其筆法飄逸,不學他治天下,庸何傷乎?”順帝昭宗父子后來皆沉迷于宋徽宗的書畫。

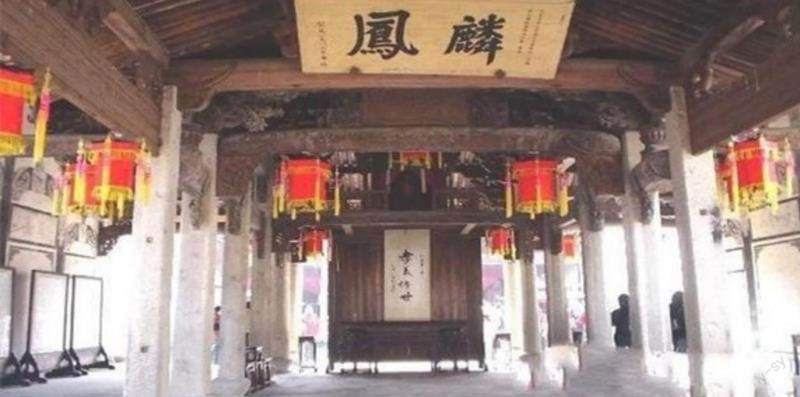

元昭宗也經常把自己的書法作品賜給臣下,據史料記載,其書法作品有“麟鳳”和“眉壽”,乃昭宗為恩師鄭深所題;“經訓”是賜予歐陽玄的;“成德誠明”? “忠孝文武”“文行忠信為善最樂”等作品,也是為了彰顯獎勵忠賢、褒獎勸能的用意。

到了元代末期,經過多代的漢化改革,元代皇帝從小就受到良好的文化教育,漢化程度已經不低,且具備很高的文化修養(yǎng)。元順帝流放在外,也少不了受到漢文化的熏陶,并且安排皇子入端本堂學習漢文化。所以他們的書法水平也已到了漸入佳境的程度,對書法的熱衷程度也絲毫不亞于元文宗,并且在元代末期,皇帝對書法藝術的推動也起到了不小的作用。

四、結束語

縱觀元代各帝王,有不少對書法藝術喜愛有加,個別皇帝的書法水平也達到可圈可點的程度。尤其元代設立的各館閣機構,其政治職能很低,主要是發(fā)揮文化職能,對皇帝進行文化交流和發(fā)布起草各種詔令起到了很大的幫助作用,同時為皇帝學習書法藝術提供了一個交流平臺。尤其是在館閣任職的許多文人墨客,都具備很高的文化水平,基本代表了元代的最高文化水準。

許多元代皇帝不但自己喜好和書寫書法,他們還經常把自己的御筆作品贈予有功的大臣。這一方面體現(xiàn)了他們對書法的熱衷之情,把書法作品視為珍寶賞賜大臣。另一方面也是皇帝拉攏臣子的一種手段。反之,優(yōu)秀的漢文化也同時影響著元代皇帝,他們通過長期和知名文人雅士的深入接觸,也逐漸熱愛上了漢文化,書法藝術就是其中重要一項。通過和知名書法家的交流學習,元代皇帝經過反復苦練,成就了一定的書寫能力,甚至可以御筆賞賜臣子,例如英宗、泰定帝、文宗、順帝和昭宗都經常賜予臣子御筆作品。通過前期仁宗、英宗、泰定帝在學習書法上的鋪墊作用,中期元文宗又將書法藝術帶入頂峰,到了后期順帝和昭宗時,書法文化已經深入帝王之心。元代帝王書法雖比不上那些書法大家,但是他們在推動元代書法藝術的發(fā)展上起到了極其重要的作用。反觀,通過書法文化對元代帝王的思想滲入,也實現(xiàn)了元代帝王修身養(yǎng)性的文化需求和穩(wěn)固統(tǒng)治的政治目的。

參考文獻:

[1][明]宋濂.元史·李孟傳[M].北京:中華書局,2013:3455.

[2] 陳衍.元詩紀事(卷三十一,宋遺老)[M]紀昀.文淵閣四庫全書,上海:上海人民出版社,1999 :16.

[3][明]陶宗儀.書史會要[M].浙江:浙江人民美術出版社,2019:198.

[4][清]倪濤.六藝之一錄(卷三百十三·下)[M],紀昀.文淵閣四庫全書,上海:上海人民出版社,1999 :1.

[5][清]王原祁,孫岳頒等.佩文齋書畫譜(卷二十)[M]紀昀.文淵閣四庫全書,上海:上海人民出版社,1999 :26.

[6][明]陶宗儀.南村輟耕錄(卷七)[M]《宋元筆記小說大觀》(第六冊),上海:上海古籍出版社,2011:6226.

[7][元]許有壬.至正集(卷七十一)[M]紀昀.文淵閣四庫全書,上海:上海人民出版社,1999 :2.

[8][明]陶宗儀.書史會要[M].浙江:浙江人民美術出版社,2019:198.

[9][元]權衡.庚申外史.

[10][明]陶宗儀.書史會要[M].浙江:浙江人民美術出版社,2019:198.

[11][明]陶宗儀.書史會要[M].浙江:浙江人民美術出版社,2019:199.

[12][元]權衡著,任崇岳箋證[M].庚申外史箋證,鄭州:中州古籍出版社,1991:115 .

作者簡介:

尹博(1990—),男,漢族,內蒙古通遼人。內蒙古民族大學法學與歷史學院碩士研究生在讀,研究方向:歷史文獻學。

本文系國家社會科學基金藝術學項目《蒙元時期北方碑志書刻文獻整理與研究》成果,項目編號:21EF210