淺析何家英繪畫及其影響

摘要:當代中國工筆人物畫的發展并不是一個單一的固定走向,相反有多個發展趨勢,無論是超寫實主義還是創新派,在此都不能以偏概全,因此以何家英為例,淺談當代工筆人物畫家對中國畫壇的重要影響。文章闡述何家英繪畫藝術產生的原因,結合古代傳統繪畫技法和西方美術教學的特點,并列舉其部分代表作品來重點分析他的藝術特點。在何家英的影響下,以陳治、武欣、任乘鋈為代表的一批年輕的“繼承者們”也取得了不菲的成績,通過各自不同的藝術追求豐富了工筆人物繪畫的發展。

關鍵詞:何家英;中西融合;影響;當代工筆畫

一、中國傳統繪畫技法對何家英的影響

魏晉南北朝時期,玄學從道家思想中分離出來獨立發展,極大促進了創作自由,畫論也在該時期得到發展。對古代傳統繪畫進行高度概括總結,首先便是東晉顧愷之《論畫》中提出的“傳神論”:“四體妍蚩本無關于妙處,傳神寫照盡在阿堵之中”,他強調神態的摹繪,對之后人物繪畫有著重要影響。如果說顧愷之僅僅是對人物神態的研究,那么南齊的謝赫就是對古代傳統繪畫的總結提煉,他在《古畫名錄》中提出的“六法論”使人物畫發展達到登峰造極之地,對繪畫的發展有著深刻影響:其中“氣韻生動”類似“傳神論”,即人物畫像注重“神識風采”之美,觀察生動形象、細致入微,通過對人物外形和內在本質的刻畫,真實展現人物的性格和內在品質,使人物富有生命,是浪漫主義和現實主義的結合;“古法用筆”,對線條的使用極為考究,強調書法用筆強勁有力、舒展自如;“十八描”的提出,豐富筆法的運營;“應物象形”,對人物的造型仔細觀察和描繪;“隨類賦彩”,使畫面色彩豐富,營造典雅格調,標志著人物畫發展到新水平;“傳移模寫”,強調繪畫中臨摹的重要性;“經營位置”,乃藝術表現的第一步驟,被認為是“畫之總要”。古代傳統繪畫在水墨的運用和造型的處理上,對當代人物畫發展起到鋪墊作用,而何家英的繪畫表現方式正是汲取傳統技法之長并加以大力發展。

二、西方繪畫技法對何家英的影響

工筆畫在宋代走向頂峰后戛然而止,而文人寫意畫的迅速發展崛起,并不斷排擠工筆畫的歷史地位和生存空間,歷經千年的漫長等待,終于,西方思潮的融入將中國“心學”的傳統思維打破,工筆畫從此復蘇。1920年,徐悲鴻發表《中國畫改良論》,提出“古法之家者守之,垂絕者繼之;不佳者改之;未足者增之;西方畫之可采者融之”。由于徐悲鴻長期對西方繪畫的學習研究,使其將西方的寫實主義引入中國并進行結合,即國畫技法中融入西方技法的繪畫改革,形成中西結合的新的繪畫方式,對中國繪畫發展繼往開來,起著承前啟后的作用。其中對中國畫創作影響最深刻的莫過于西方繪畫中通過素描、速寫的學習,準確掌握骨骼肌肉,使人體結構更加明確,以便對人體進行真實的刻畫,強調黑白光影的表現,重視塑造形象的立體感,將素描的表現手法運用到水墨畫中產生不同的藝術效果。該時期工筆人物以寫實為主,結合西方美術教學方法和中國畫的表現形式,用水墨表現人物造型,不再只追求神似,而有了更高的要求,即形神兼備,造型嚴謹準確,筆墨運用酣暢淋漓,使繪畫人物具有強烈的真實感。

20世紀80年代以來,是以何家英為主要代表的美術發展時期,為中國美術教育革命的時期:一方面設立中國畫院,對傳統技藝的傳承提供保障,為藝術創作提高質量;另一方面形成規范化、專業化的藝術人才教育培養體系,美專學校興起、學院畫風成型,對之后的美術教育產生重要影響。正是何家英等名家的研究,極大促進了傳統繪畫手法和西方文化碰撞下的美術教學理念的結合,使當代人物畫發展更趨多元,是繼承和創新的體現,使人物畫的發展達到嶄新高度。

三、何家英繪畫的藝術手法

線的使用一直是中國繪畫的靈魂,是中國畫的特點。何家英在他多方面的藝術成就中,最重要的便是其在工筆技術上的重大突破。他融合了西方的技術手段,以及中國繪畫的傳統,改變了線條的文化屬性。他更關注人體的結構,對人體的結構、比例、骨骼走向和與之相關聯的表情等方面有著精準的把握,使線條走在人體結構上,從而推出空間感,衣紋也是嚴格遵循人體結構組織的走向,并嘗試用線條表現不同的質感。大片花紋的塑造,使畫面內容豐富,細節處理詳略得當,井然有序,生動逼真,突出人物的真實性,正是這樣的創作,使畫面更具煽動力和感染力。其對于線的使用,結合書法用筆書寫(筆法),遒勁有力、瀟灑自如,起收、提按、轉折、輕重、緩急、方圓等對立統一的妙用和存在,突出了書法功底,在勾線中秉承中國畫最根本的特質,區別于傳統線種類的使用,而是結合西方理性的繪畫手法,線條的轉折頓挫、粗細變化,具有一定的造型表現和審美價值。

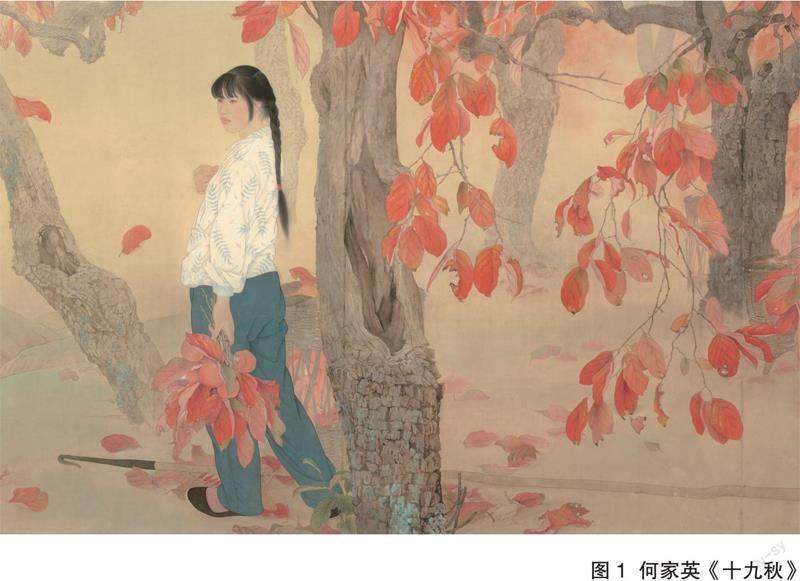

何家英實際上創造了一個能夠代表時代的審美范疇,他的工筆畫簡樸,這與他本人的氣質非常吻合。在《十九秋》(圖1)中,畫面內容豐富,以寫實造型為主,在這接近平涂的著色手法突出了線條的獨立審美特點,四周泛紅的樹葉和枯槁的樹木軟硬皆有,山石樹木通過勾填皴擦來表現不同的質感,畫面中樹木線條粗獷,保留了較多的古代繪畫的造型與設色方式。他善于用細柔的線條表現少女的柔美,衣著柔軟舒適的棉質印花衣衫,造型古樸,丹唇外朗,皓齒內鮮,明眸善睞,一頭濃密的黑發,體態輕盈柔美,輕捷飄忽,婉轉多姿,容光煥發,如秋菊般鮮艷。畫面中人物纖柔婉轉的衣紋與充滿弧度的身形,將女性的神韻美和形體美之表現推向審美的極致。通過溫柔的面部線條表現空間的虛實關系,給人以現實感,仿佛身臨其境一般。

構圖作為藝術表現的第一步驟,是“畫之總要”。何家英曾說過:“雖然中國畫和油畫不同,但也是要講空間的。哪怕是白背景,物體也應與之有空間關系”,因此他的畫作區別于簡單的平面裝飾性作品,又異于西方的三維造型。在何家英的美術作品中,人物可以單獨出現在畫面中,主客體的位置和關系謹慎,尤其注重對空間的掌握,計白當黑,繪畫不再具有故事性,更像是照片寫真,刻畫出人物最美的狀態,他對于空間的理解,強調構圖巧妙,作為繪畫的第一步,擬好留白、布局,創作過程才能胸有成竹,有如神助,通過不同形態的構圖豐富畫面,給繪畫提供更多的表現方式,而內容展現的是社會文化面貌的縮影。

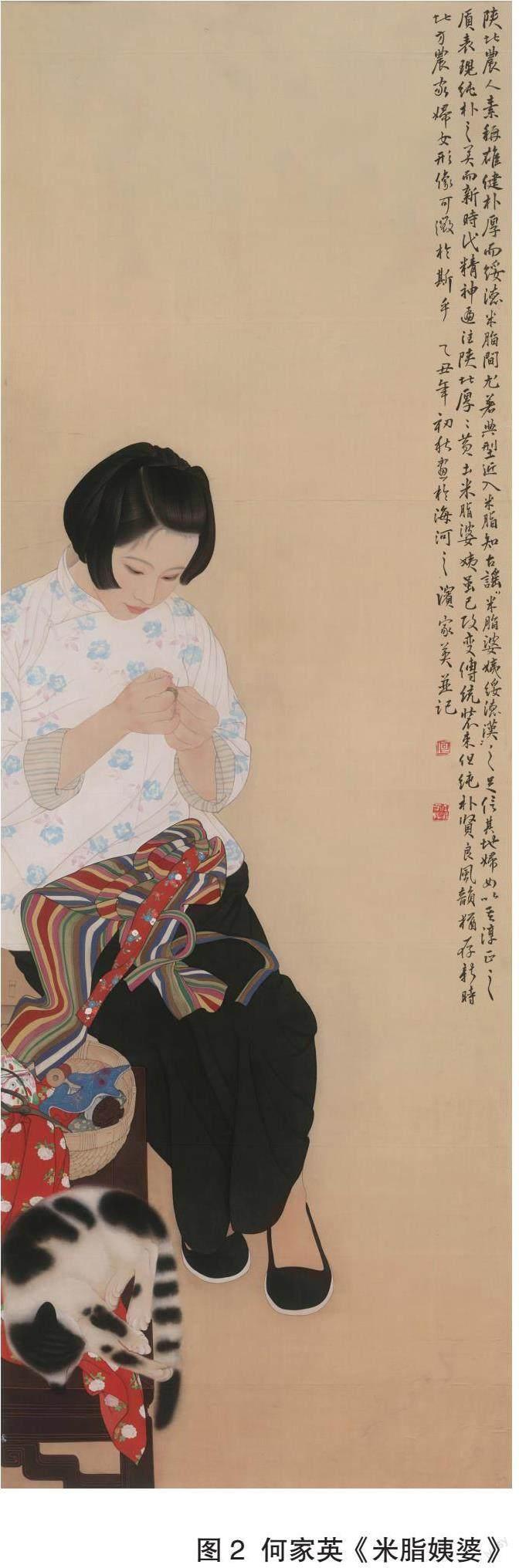

何家英在《米脂姨婆》(圖2)的創作過程中,起初由于繪畫人物太完整,在畫面中總是不穩定,后來受一幅日本古畫的啟發,開創了新的繪畫風格,追求人物二度半空間的塑造。人物處在圖中左下方,一位正在專心致志縫制衣物的女子的動態定格瞬間。畫面中人物擼起衣袖穿針引線,大面積的背景留白,給畫面足夠的空間感,厚重又空靈;人物坐態呈“S”形,雖然是靜止畫面卻給整體帶來律動感和空間感的梳理,結合人物面容的細膩刻畫反映人物內心世界的精神和品格,體現安詳氛圍,畫面右側長跋題字,用土色做底代表黃土高原的顏色,一片俱寂,憩息的貓咪垂下尾巴,襯托出寂靜,這是一種平靜、舒坦的生活狀態,布局靈活,畫面充滿了詩意。

中國畫一直以來都強調意境,意境作為美學概念,形成于唐代,近代學者王國維對其做過具體論述。意境是中國畫的重要表達,繪畫不再是客觀藝術的再現,還有主觀精神的表達,抒發情感,結合散點透視、計白當黑等表現手法,極大地展現出空間意境,內容不再停留于表面,更多是在平凡的生活中挖掘深刻哲理,為今后的中國畫發展提供創作背景。

其中,何家英個人創作內容寬泛,擅長傳統繪畫與現代表現手法的融合,以現代女性為主,生活環境觀察細膩,使人物面部表情豐富,表現人物不同的情緒,發掘人性的情操品格,貼近生活,拉近畫家與觀者之間的距離。在《秋冥》(圖3)中,正值深秋時節,女孩雙手抱膝,置身于一片遼闊的藍天與杏黃的落葉中,石樹作為裝飾來處理,使整個畫面連接起來,成為有機的整體,讓畫面的人物更加突出,表現出如夢似幻的情境,恍若人神交融的幻境,使畫面充滿了浪漫主義色彩,也具備了詩的意境。主人公臉露四分之三,目光直視前方,修短合度,延頸秀項,皓質呈露,芳澤無加,其明艷照人,輪廓鮮明又圓潤,她的發髻烏黑,明眸皓齒,恬靜地埋在臂彎里,感覺自己是在與天交流,是一種含蓄的、朦朧的、有距離的美。《秋冥》所展現的不僅僅是一個女孩子,更是何家英的一種與天冥合、與宇宙冥合的心境。此畫無論是從整體的造型,還是從人物的神態、眼睛里流露出來的那種氣韻,都有一種空靈深邃的意境,神秘又美好。其繪畫作品真實、質樸、不做作,具有平面性、裝飾性、虛擬性、抽象性。給人以無限的想象空間,以及憧憬與情感、意境等含蓄蘊藉的象外之趣。

四、何家英的藝術價值和影響

何家英打破傳統的細致繪畫表現,影響了大批的學院派畫家。其高超的中國畫技法的掌握和對西洋繪畫技藝的熟知,兩者的結合給作品帶來不同的視覺沖擊,重新開啟中國傳統工筆畫的不凡品質,使他在傳達現代生活的過程中,實現了現代工筆人物畫的形態建構,從而促進了工筆的藝術表現方式。其由古典向現代工筆人物形態的改變,以嶄新的姿態迸發出獨特的光彩,尤其注意不再局限于“人物”,更多考慮到人物與環境、空間的處理,增加視覺沖擊力。他秉承的晉唐精神得到了弘揚,使工筆人物畫擺脫了明清以來的萎靡狀態,回歸到“師造化,得心源”這一創造性的傳統正途上來。他的畫作以精美、質樸的畫風和生動的藝術構思以及具有內涵的單純人物形象開啟一代新風向。何家英堅持繪畫本體語言的研究和學習,他站在民族文化立場上,以開放的心態,廣泛汲取外來文化的營養(包括日本繪畫的影響),用何家英自己的說法是:“彌民族之體,取西洋東洋之用”,我覺得這很不簡單,值得我們推廣。他善于從中西方繪畫語言中找到契合點,把西畫的造型手段與中國傳統的程式法則相融合,大大增強了中國工筆人物畫的表現力,既體現了西方式的人文關懷,又提升了中國式審美的品格與特征,具有深刻的精神內涵和絕妙的表現技藝,創造出既秉承著中國文化正脈的繪畫體制與品格,又超越古人的具有新時代審美精神的現代工筆人物畫,在中國當代審美意識中貢獻了帶有哲學性的、美學意義的價值體現。何家英所追求的是讓中國人物畫有形象、有個性、有思想、有感情的活生生的形象,它帶給人們的是光明,是希望、是心靈的慰藉、是美好的世界,正是因為他勇敢的創新發展,以及對于中國畫線條的運用和西方寫實的掌握,使工筆人物畫得到極大的發展,這也是何家英藝術生命力之所在,對中國畫壇產生深遠影響。

何家英不斷改良中西繪畫的融合,對工筆人物畫發展有著重要的影響,然而他的影響不僅體現在個人的繪畫作品中,也啟發了很多當代藝術家。他主張悟道方法而不是墨守成規,對于他的學生,更多是在師法自然中以真情實感開拓胸襟眼界,再找尋各自適合的繪畫方式,彰顯個性和獨立性。在其眾多優秀學生中,以陳治、武欣和任乘鋈為代表進行分析。

陳治、武欣皆師從何家英,并深受其影響,合作作品有《零點》《兒女情長》等,廣受好評,在藝術界嶄露頭角。他們的作品基于社會的縮影,是時代的寫照,主張一切藝術創作都源于對平凡生活的感悟,迎接生活韌如蒲草,面對藝術心若磐石,強調繪畫的最終目標還是要直指靈魂,從普通人的視角出發,專注于人的精神狀態,展現最平常也是最溫情的畫面,從而贏得畫家和觀者的共鳴,讓畫面具有真實的意義。在兩人共同創作的作品《零點》中,造型方面基礎扎實,嚴謹中又富有張力,畫面中人物以放松的居家狀態展現,尊重實體的形色狀貌。左邊的男人手點香煙,眉頭微蹙,正襟危坐,或在緊張撰寫工作文案;右邊的女子一邊煲電話粥,一邊翹起二郎腿,表輕松狀態,人物呈曲線狀,立意巧妙,構圖章法得益,和何家英《米脂姨婆》的人物造型有異曲同工之妙,同時又與右邊正坐的男人形成明顯對比。手中的奶瓶和背景中布偶玩具,暗示著潛在的家庭成員。畫面細致入微、生動切實,生活中的一切因為新生命的到來都要“清零”重計,這對年輕畫家將內心的澎湃全部賦予了筆端,因此畫面不斷精益求精。對工筆語言精雕細琢才能耐人尋味,他們善于從繪畫中獵取新鮮的材質,嘗試肌理質感的豐富,增添畫面層次感,讓畫面整體趨于“平面”,而沒有太大的空間處理。畫面內容豐富繁陳,卻有疏密節奏,在顏色配置方面得心應手,畫面雖然濃郁,但是格調高雅富有韻致,統一的暖色調給人以舒適質感,即使生活環境雜亂,但是生活的氛圍是暖暖的。“詩不能盡,溢而為書,變而為畫”,他們細膩的情感表達賦予了工筆畫以新的生命。

任乘鋈師從何家英,主張寫實,代表作品包括《守望家園》《滿月》等。如果說陳治、武欣給人的感覺是滿滿的生活氣息,那么任乘鋈則給人以一種優雅神秘之感,她的繪畫運用了何家英所主張的藝術表達,即傳統和西方繪畫的結合。在她的工筆畫世界中,有一種古典時代的優雅美,連同其均衡、和諧的精神狀態,呈現出勃勃生機,不乏一種溫情的人性之美。端莊而恬靜的人物形象,姿態中幾無復雜性和困惑,在靜寂的思緒中已升格為精神之美。在《守望·家園》中,人物造型精準、動態舒展,人物之間盡力處理疏密遮擋關系,使畫面定格純美氣息。其精心勾描人物服飾的各種細節,豐富畫面,層層暈染每一局部的形體結構,使人物形象更加飽滿,視覺上更有沖擊力,其筆下的人物沉浸在自己的時間和空間中。通過對人物面貌的細致刻畫,尤其是眼神的精描細畫,使形象更加傳神,人物情感在畫面中有了具體的表現,在樸素的生活中發現古典的秩序美。在何家英的影響下,任乘鋈的工筆畫中展現出女性特有的敏感細膩之品質,始終強調對于古代傳統繪畫技法的吸收,因而其工筆畫中的女性形象才擁有一種自然、健康和天真美,其筆下的人物傳神,每一個仿佛都要講述自己的故事,卻又欲言又止。線條的使用也有所學習,依據線條的轉折體現人物的結構走向,疏密變化增添畫面層次感;然而不同的是,其對設色的研究不同于何家英鮮亮明快的色調。在少數民族系列題材的創作中,顏色呈暗灰調,連人物的膚色也溶于背景中,靜默的藍灰色調營造出寂靜、安詳、神秘之感,但是頭飾與近處人物白色服裝的處理,使畫面明暗對比強烈,吸引眼球,成為畫面點睛之處,賦予畫作以裝飾性。

受到何家英藝術影響的畫家還有很多,正是他們不斷地推陳出新,因而豐富了工筆人物繪畫的發展。

五、結語

在當代中國工筆人物畫的發展中,何家英雖然不能代表全部,但是他一直處于很重要的位置,其創作理念中西結合,重現了中國傳統繪畫的意境美、朦朧美。對藝術的歷史繼承性,隨著審美趣味的改變,在藝術發展的今天,我們應該從傳統中掌握當代藝術的精髓,專心研究經典,提高認識并把握傳統的能力,在固有知識的基礎上,發揮自身主觀能動性,將藝術創造的可塑性進行充分發揮,使得傳統在當代藝術中得以重現與延續,促使藝術表達、畫面內容、審美理念和對其他區域優秀文化和藝術成果的接受方面,不斷推陳出新,使人物畫發展呈現嶄新面貌,更多地關注當下的生活狀態,以精準的結構造型塑造人物真實感,神態的描繪賦予人物真性情,促進人物畫發展與研究。

參考文獻:

[1]陳丹.工筆人物畫藝術的寫意性研究[D].西安美術學院,2006.

[2]張娜.論徐悲鴻的繪畫藝術[D].河北大學,2008.

[3]牛慧敏.何家英《米脂的婆姨》與維米爾《花邊女工》分析比較研究[J].美與時代(下),2015(08):82-84.

[4]何家英.繪事屐痕(中)——何家英自述[J].老年教育(書畫藝術),2015(06):18-21.

[5]呂云﹒何家英:繪畫要按自己的心性走[N] ﹒廣州日報,2015.

[6]艾錚.論曹植《洛神賦》到顧愷之《洛神賦圖》的視覺意蘊再現[J].大眾文藝,2014(09):121.

作者簡介:

孫輝(1997—),女,漢族,安徽合肥人。華僑大學碩士研究生在讀,研究方向:山水畫創作。