拉薩市大學(xué)生手機成癮狀況及影響因素

郭夢雨 彭玥

摘要:本文研究拉薩市在校大學(xué)生手機成癮狀況及影響因素,為拉薩市在校大學(xué)生改善手機成癮現(xiàn)況及制定針對性的干預(yù)措施提供科學(xué)依據(jù)。方法:運用《智能手機成癮量表》(Smart-phone Addiction Scale,SAS),采取隨機抽樣的方法,抽取西藏拉薩市包括西藏大學(xué)、西藏藏醫(yī)藥大學(xué)、西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、拉薩師范高等專科學(xué)校在內(nèi)的4所大學(xué)的700名在校本科生進行問卷調(diào)查,對于檢測結(jié)果進行t檢驗、相關(guān)性分析等研究。

關(guān)鍵詞:拉薩市;大學(xué)生;手機成癮狀況;影響因素

引言

進入21世紀,智能手機在全世界被廣泛應(yīng)用, 迅速成為最大的網(wǎng)絡(luò)使用終端。截至2022年6月,我國即時通信用戶規(guī)模達10.27億,較2021年12月增長2042萬,占網(wǎng)民整體的97.7%。網(wǎng)絡(luò)新聞用戶規(guī)模達7.88億,較2021年12月增長1698萬,占網(wǎng)民整體的75.0%。網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達7.16億,較2021年12月增長1290萬,占網(wǎng)民整體的68.1%。短視頻用戶規(guī)模為9.62億,較2021年12月增長2805萬,占網(wǎng)民整體的91.5% [1]。與此同時,大學(xué)生由于自身的身心發(fā)育尚未成熟、自控力低下、智能手機的易得到性,在智能手機帶來便利的同時,也產(chǎn)生“智能手機成癮”這一新的概念,大學(xué)生更是手機成癮風(fēng)險的易感人群。如近年來最熱門的“抖音”短視頻應(yīng)用,讓無數(shù)在校大學(xué)生沉迷,導(dǎo)致學(xué)業(yè)荒廢,加劇手機成癮的現(xiàn)狀。

手機成癮(mobile phone addiction),又被稱為手機依賴、問題性手機使用等,是指個體對智能手機過度使用,又對此行為無法有效控制而導(dǎo)致其社會功能受損、并帶來身心健康等問題的一種新型行為成癮[2]。國內(nèi)外的大量研究結(jié)果證實,智能手機成癮問題早已存在并極其具有危害性。甚至有精神病學(xué)家認為,智能手機成癮是21世紀最主要的非藥物成癮類型之一。手機成癮降低人體活動量,從而增加脂肪量和減少肌肉量,影響在校大學(xué)生的睡眠質(zhì)量,導(dǎo)致免疫系統(tǒng)功能紊亂。

世界衛(wèi)生組織(World Health Organization,WHO)指出,過度使用電腦、智能手機等電子設(shè)備對健康的破壞性比其他因素更大,越來越多的國家也將這一問題視為國家重大公共衛(wèi)生關(guān)注對象[3]。聯(lián)合國兒童基金會指出,大約三分之一的世界互聯(lián)網(wǎng)用戶為18歲以下的兒童或青少年。但以往對手機成癮的研究中,對大學(xué)生手機成癮問題的關(guān)注度并不高。雖然國內(nèi)外學(xué)者均已開始探索手機成癮理論概念以及從心理、個人等層面提出干預(yù)措施,但國內(nèi)相關(guān)理論發(fā)展速度和研究深度還是稍遜于國外學(xué)者,并且均處于緩慢發(fā)展狀態(tài)。

綜上所述,手機成癮研究對人們尤其是新時代大學(xué)生的健康以及未來的發(fā)展來講,具有深遠的意義。本文對在校大學(xué)生手機成癮現(xiàn)狀進行問卷調(diào)查,分析在校大學(xué)生的手機成癮狀況及其影響因素,有利于引導(dǎo)在校大學(xué)生形成正確使用手機的態(tài)度與認識。更重要的是,對大學(xué)生手機成癮進行一定的心理疏導(dǎo)和行為干預(yù),為提高健康水平,促進在校大學(xué)生全面發(fā)展,增強在校大學(xué)生的身體素質(zhì)和體魄做出一定的貢獻。此外,該研究在高原這一具有地域特色的背景下進行,可以補充手機成癮研究的現(xiàn)有數(shù)據(jù)。

1. 研究對象與方法

1.1 研究對象

采用橫斷面問卷調(diào)查的方法,以西藏拉薩市包括西藏大學(xué)、西藏藏醫(yī)藥大學(xué)、西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、拉薩師范高等專科學(xué)校在內(nèi)的4所大學(xué)的在校大學(xué)生為研究對象。采取整群抽樣的方法隨機抽取大一至大三中700名在校本科生進行問卷調(diào)查。問卷總計700份,有效問卷回收647份,有效回收率92.43%。其中男生在校大學(xué)生361人,占比55.80%;女生在校大學(xué)生286人,占比44.20%。大一在校大學(xué)生249人,占比38.49%;大二在校大學(xué)生201人,占比31.07%;大三在校大學(xué)生197人,占比30.45%。漢族在校大學(xué)生388人,占比59.97%;藏族在校大學(xué)生259人,占比40.03%。

1.2 研究工具

參考Kwon和Lee等人改編網(wǎng)絡(luò)成癮量表,并結(jié)合智能手機特點編制出包含33個項目的《智能手機成癮量表》(Smart-phone Addiction Scale,SAS),這是第一個智能手機成癮量表、蘇雙等人編制的大學(xué)生智能手機成癮量表(SAS--C)[4],最終分數(shù)越高,也說明手機成癮傾向越嚴重。量表分數(shù)<34,不存在手機成癮傾向;34~51,輕度手機成癮傾向;51~68,中度手機成癮傾向;68~85,重度手機成癮傾向。該量表也廣泛適用于大學(xué)生群體[5]。

1.3 研究過程

在正式調(diào)查問卷開始之前,進行小樣本量的預(yù)調(diào)查,用以檢測問卷的效度、評價正式調(diào)查的可行性以及提前熟悉調(diào)查的步驟流程,降低突發(fā)狀況的概率。具體做法:隨機抽取西藏大學(xué)在校本科生20名作為預(yù)樣本量,完成本研究的調(diào)查問卷。正式調(diào)查:采取整群抽樣的方法隨機抽取研究對象,現(xiàn)場填寫完畢之后,在特定的小組成員帶領(lǐng)并指導(dǎo)下進行問卷填寫。在規(guī)定時間內(nèi)填寫完畢后統(tǒng)一收集。排除無效問卷,其排除標準為:一是急或慢性病、抑郁癥、焦慮癥病史,且無節(jié)食減肥計劃;二是手機成癮問卷填寫不完整。收集錄入、數(shù)據(jù)分析、得出結(jié)論及評價。調(diào)查過程中嚴格遵守知情同意的準則和保密原則。

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法

采用SPSS 22.0軟件對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。首先將紙質(zhì)問卷的調(diào)查結(jié)果進行收集,剔除無效問卷后將其數(shù)據(jù)導(dǎo)出,對漢字結(jié)果賦值,以數(shù)字形式錄入軟件系統(tǒng)中。采用雙盲雙錄入的形式導(dǎo)出數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進行核查,以確保無缺失值、錯誤值。使用SPSS 22.0處理數(shù)據(jù),包括男女手機成癮的對比分析、漢藏族手機成癮的對比分析,以及此研究整體手機成癮率與內(nèi)地數(shù)據(jù)的比較等。以P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2. 數(shù)據(jù)分析與結(jié)果

2.1 西藏大學(xué)生手機成癮檢出率

分析數(shù)據(jù)得出,647名西藏大學(xué)生中,不存在手機成癮傾向者有372人,檢出率為57.50%;輕度手機成癮傾向者有195人,檢出率為30.14%;中度手機成癮傾向者70人,檢出率為10.82%;重度手機成癮傾向者10人,檢出率為1.55%。

2.2手機成癮在不同性別、民族和年級的差異

2.2.1手機成癮在不同性別間的差異

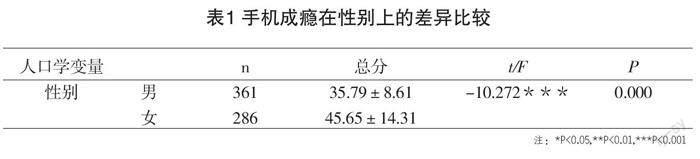

比較不同性別的智能手機成癮得分(見表1)。智能手機量表總分的結(jié)果顯示:性別與手機成癮的P=0.000,說明性別與手機成癮之間存在顯著相關(guān)關(guān)系,且女生手機成癮現(xiàn)狀較男生而言,情況更嚴重。

2.2.2手機成癮在不同民族上的差異影響

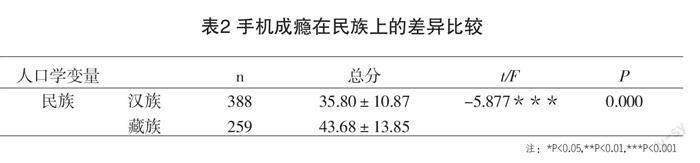

拉薩市藏、漢族在校大學(xué)生智能手機成癮量表總分與民族之間的相關(guān)性(見表2)。智能手機量表總分的結(jié)果顯示:民族與手機成癮之間顯著相關(guān),拉薩市在校大學(xué)生中藏族學(xué)生比漢族手機成癮問題更嚴重。

2.2.3手機成癮在不同年級的差異影響

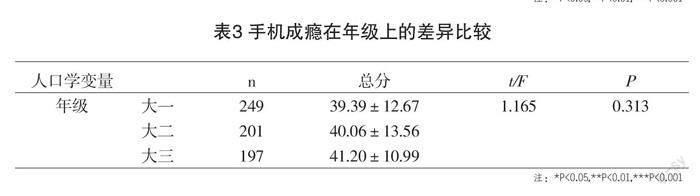

拉薩市不同年級在校大學(xué)生智能手機成癮量表總分差異檢驗結(jié)果(見表3)。民族與手機成癮之間不存在相關(guān)性關(guān)系。

3. 結(jié)果討論與建議

3.1 結(jié)果討論

3.1.1 手機成癮在不同性別上的差異分析

性別與手機成癮之間存在顯著相關(guān)關(guān)系,且女生手機成癮現(xiàn)狀比男生的情況更嚴重。根據(jù)韓國亞洲大學(xué)最新的一項研究,每日使用1小時或更長時間智能手機的女性比男性更容易產(chǎn)生手機成癮。研究顯示:52%的女性每天使用智能手機時長在1個小時以上,而男性僅29.4%。22.9%的女性每周手機使用時長在6小時及以上,而男性僅10.8%。具體來講,女性使用智能手機主要是瀏覽社交媒體,其使用頻率比打電話、玩游戲和搜索等頻率高,而大多數(shù)男性僅在休息間隙使用智能手機。每5位女性受訪者中,就有1位表示無法使用手機會讓自己產(chǎn)生異于平常的不安全感,男性受訪者中有相同看法的為8.9%[6]。究其原因,這可能與女性壓力相對較大,更易焦慮、抑郁,心理承受能力較弱以及女性的購物量較大等有關(guān)。現(xiàn)今社會,女性的壓力普遍高于男性。在工作中,對于初入職場的女性而言,由于各階級對于女性的刻板印象,尤其是在男性占優(yōu)勢的專業(yè)方面,因此,女性的升職加薪等各個方面機會都較少。在家庭中,大多數(shù)女性選擇婚姻,這往往使女性產(chǎn)生“角色沖突”:既要在工作中有一番作為,又要照顧家庭。面對如此大的生活壓力,最終會突破女性的心理防線,導(dǎo)致抑郁情緒,所以,女性使用手機放松、緩解壓力的時長就久。此外,女性本身對于商品的需求量就比男性大,再加上女性要照顧家庭,生活中的必需品更多,網(wǎng)上購物機會就更多。

3.1.2 手機成癮在不同民族上的差異分析

民族與手機成癮之間存在顯著相關(guān)關(guān)系,且藏族在校大學(xué)生手機成癮問題比漢族學(xué)生嚴重。這一結(jié)論與高蕾的研究結(jié)果一致:抑郁分量表得分顯示,藏族學(xué)生比漢族學(xué)生抑郁癥狀更嚴重;焦慮分量表得分顯示,藏族學(xué)生的焦慮癥狀比漢族學(xué)生嚴重[7]。抑郁、焦慮等情緒均會誘導(dǎo)大學(xué)生增加手機使用時長,提高手機成癮率。藏族在校大學(xué)生在校園學(xué)習(xí)生活的過程中,由于文化差距,會對漢族學(xué)生的一些行為習(xí)慣不理解,從而導(dǎo)致他們擔心影響與漢族同學(xué)交流溝通。長此以往,部分藏族學(xué)生就會產(chǎn)生焦慮的心情。對于漢族學(xué)生而言,適應(yīng)環(huán)境的能力較強,而藏族學(xué)生面對新的大學(xué)環(huán)境,需要較長時間熟悉環(huán)境,這一定程度上也會影響他們的學(xué)習(xí)成績,打擊他們對學(xué)習(xí)的熱情,讓他們認為自己的學(xué)習(xí)水平就是如此,對自己產(chǎn)生懷疑,成績的不理想也會誘導(dǎo)藏族在校大學(xué)生產(chǎn)生焦慮情緒。

3.2 干預(yù)措施的提出

3.2.1 體育鍛煉

體育鍛煉可以有效減輕高校大學(xué)生手機依賴程度,且中等運動量的體育活動能夠顯著改善大學(xué)生手機依賴現(xiàn)象。制定并完善強化大學(xué)生運動心理干預(yù)的機制,既引導(dǎo)高校大學(xué)生逐漸邁出宿舍走向操場,將學(xué)習(xí)和生活的重心從電腦和手機上逐漸轉(zhuǎn)移出來,同時使大學(xué)生的身心保持健康青春氣息。各個高校針對大學(xué)生鍛煉時長短的問題可以有很多較為靈活的應(yīng)對措施,不僅僅局限于跑操、體育課等傳統(tǒng)的方式。增加社團活動,開展體育類的興趣比賽,開展與專業(yè)相關(guān)的課外實踐等方式,不僅可以幫助學(xué)生增強身體鍛煉,更有利于學(xué)生培養(yǎng)興趣愛好,提高人際溝通能力。

3.2.2 家長和學(xué)校的中介作用

手機早已成為在校大學(xué)生獲取學(xué)習(xí)資源的重要來源,但手機的使用又是一把“雙刃劍”。挪威的一項干預(yù)研究中,根據(jù)臨床建議編寫了一份《“規(guī)范兒童視頻游戲行為”的簡短家長指南》,向家長分發(fā)并提醒使用[8]。其研究發(fā)現(xiàn),32.6%的家長認為該指南能幫助規(guī)范孩子視頻游戲行為,為他們提供了更加合理的調(diào)解手段。“中國式教育”本身對于孩子的教育而言就存在很多的弊端,然而對于大學(xué)生來講,他們已經(jīng)形成明確的個人獨立意識,家長和老師一味制止玩手機的行為往往適得其反。作為家長、學(xué)校管理者等在校大學(xué)生在家、在學(xué)校的監(jiān)督者,必須首先積極引導(dǎo)學(xué)生正確認識使用手機的利與弊。同時,加強健康思想教育,制定合適的學(xué)習(xí)和運動時間,培養(yǎng)大學(xué)生良好的作息習(xí)慣,青少年使用手機時間自然會減少。

3.2.3 情緒調(diào)節(jié)法

壓抑的不良情緒往往誘導(dǎo)學(xué)生過度使用手機,因此,學(xué)會釋放壓力、保持良好穩(wěn)定的情緒對于避免手機成癮尤為重要。在校大學(xué)生自身應(yīng)培養(yǎng)適合自己的、積極健康的情緒調(diào)節(jié)方法,學(xué)會適當、定期地釋放壓力,保持心情愉悅,多與朋友家人溝通并進行有益的活動,以此降低手機成癮的概率。

結(jié)語

總而言之,手機成癮現(xiàn)狀日益加劇,嚴重影響了在校大學(xué)生的身心健康發(fā)展。通過研究發(fā)現(xiàn),手機成癮在不同性別、不同民族之間呈現(xiàn)差異。為了有效避免手機成癮,應(yīng)從多方面著手,有關(guān)部門應(yīng)當及時采取針對性干預(yù)措施,個人應(yīng)當自覺運用體育鍛煉法和情緒調(diào)節(jié)法,家長和學(xué)校應(yīng)當積極發(fā)揮輔助性作用,通過多方面的共同努力,來保障高校學(xué)子的健康成長。

參考文獻:

[1]中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC).第50次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告.[R/OL].[2022-08-31].http://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0914/c88-10226.html.

[2]劉勤學(xué),楊燕,林悅,等.智能手機成癮:概念、測量及影響因素[J].中國臨床心理學(xué)雜志,2017,25(1):82-87.

[3]World Health Organization.Public health implications of excessive use of the Int-ernet and other communication and gaming platforms[EB/OL].https://www.who.int/news/item/13-09-2018-public-health-implications-of-excessive-use-of-the-internet-and-other-communication-and-gaming-platforms,2021-10-10.

[4]聯(lián)合國兒童基金會.2017年世界兒童狀況:數(shù)字時代的兒童[R].北京:聯(lián)合國兒童基金會,2018.

[5]蘇雙,潘婷婷,劉勤學(xué),等.大學(xué)生智能手機成癮量表的初步編制[J].中國心理衛(wèi)生雜志,2014,28(5):392-397.

[6]何安明,萬嬌嬌,惠秋平.青少年生活事件與手機依賴的關(guān)系:一項交叉滯后研究[J].中國臨床心理學(xué)雜志,2021,29(2):366-369.

[7]女性更容易對手機上癮[J].37°女人, 2018,(11):3.

[8]KROSSBAKKEN E,TORSHEIM, MENTZONI R A,et al.The effectiveness of a parental guide for prevention of problematic video gaming in children:a public health randomized controlled intervention study[J].J Behav Addict,2018,7(1):1-10

作者簡介:郭夢雨,本科在讀,研究方向:臨床醫(yī)學(xué)。

基金項目:大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃項目——西藏大學(xué)生手機成癮對體脂率的影響的相關(guān)研究(編號:S202210694018)。