浙江金華地區文物古建筑的修繕與保護研究

周鋮濤

摘 要:以祠堂為重要載體的宗祠文化,是中華優秀傳統文化的重要組成部分。金華地區的宗祠建筑作為其中一支,具有十分重要的現實意義。文章以后閣孔氏宗祠修繕工程為例,詳細分析了祠堂的現狀殘損情況,并對殘損原因進行分析,進而提出對祠堂的修繕方案,根據設計原則提出了針對性的保護措施,并對預防性保護提出了相關建議,為浙江金華地區文物古建筑的保護提供可行性參考。

關鍵詞:浙江金華地區;古建筑;后閣孔氏宗祠;修繕工藝;預防性保護

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.06.010

《“十四五”文物保護和科技創新規劃》的印發讓古建筑保護成為常態,為了更好地解決如何在不破壞原有建筑風貌的同時兼顧歷史文化特性,本文以后閣孔氏宗祠修繕工程為例,提出相應的修繕策略。

1 項目概況

后閣孔氏宗祠建于民國二十七年(1938),平面布局呈長方形,長39米,寬24米。建筑自南而北依次延伸,三進五開間,如圖1所示。

中軸線依次為門樓及戲臺、中廳、后天井、后廳,戲臺兩側設小天井和東、西兩廂樓,后天井東、西兩側設廊廡連接中廳和后廳。后廳和廊廡20世紀80年代改建成磚混結構,據村中木匠師傅描述,后廳構造與中廳相似。中廳是整座建筑的精華所在,合抱大柱上端為卷殺,鼓形柱礎。屋檐采用勾頭、滴水形式,整座宗祠建筑的梁架結構形式為穿斗式與抬梁式相結合,梁架上的月梁、雀替、斗拱、斗梁等工藝巧奪天工,正梁上雕刻雙龍搶珠及兩鳳戲丹等精美圖案,在當地其他宗祠里較為少見。

本工程為修繕工程,在修繕門樓和中廳的同時,恢復已改建的后廳及東、西兩廊。

2 價值評估

2.1 歷史價值

后閣孔氏宗祠建于民國時期,作為壇廟祠堂建筑,具有一定的歷史價值,對研究磐安縣壇廟祠堂建筑的演變具有實物例證作用。

2.2 科學價值

磐安多山地,其建筑營造具有當地特色。后閣孔氏宗祠建在山澗水坑上,山水從中廳前檐廊地下流向溪流,地下暗坑由塊石和條石砌成拱券,避開柱子基礎位置,其規劃設計具有一定的科學價值(圖2)。

2.3 藝術價值

后閣孔氏宗祠前檐柱上設有24個牛腿,鏤空雕刻,內容有飛禽走獸、花鳥山水、人物等故事,形態逼真,堪稱一絕。中廳上房掛有民國時期的浙江省省長張載陽送題“惠及災黎”四字的鎏金大匾,具有較高的藝術價值。

2.4 社會價值

后閣孔氏宗祠承載著重要的歷史文化信息,是展示孔氏宗族文化的重要載體,是傳播當地傳統文化的有效途徑。

3 現狀分析

3.1 建筑形制

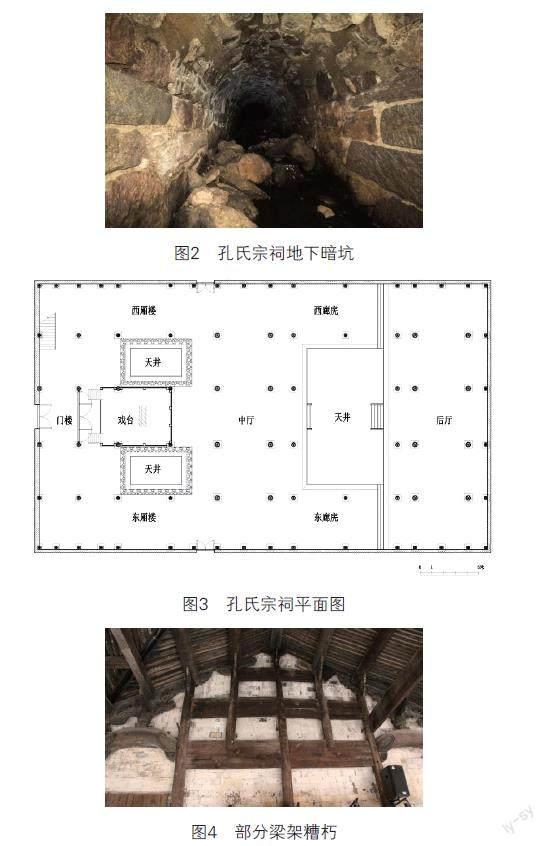

后閣孔氏宗祠坐北朝南,磚木結構,占地面積905.04平方米,總建筑面積1113.76平方米(圖3)。

門樓面闊五開間,通面闊22.34米,通進深6.72米,門樓共用22柱,柱下設柱礎,礎下均設柱頂石,室內為三合土地面,椽上鋪設小青瓦,屋脊采用小青瓦立瓦脊。

天井面闊為2.35米,進深為4.42米,現為卵石地面。穿堂一間,面闊4.78米,進深8.46米,抬梁式承重結構,七檁用二柱,室內為三合土地面,椽上鋪小青瓦,屋脊采用小青瓦立瓦脊。

廂廊面闊一間,通面闊為4.48米,進深4.24米,穿斗式承重結構,七檁用二柱,室內為三合土地面,椽上鋪小青瓦,屋脊采用小青瓦立瓦脊。

中廳面闊五開間,通面闊22.34米,進深8.54米,室內地面為三合土地面,椽上鋪設小青瓦,屋脊采用小青瓦立瓦脊。

后天井已毀,改為水泥地面。后東、西廊廡及后廳20世紀80年代改建成磚混結構用作村委辦公場所。

3.2 殘損狀況分析

由于長年以來受風雨侵蝕、年久失修等自然因素影響以及后期使用者人為改建,后閣孔氏宗祠的建筑結構及木構件存在著不同程度的殘缺、糟朽等現象。

現狀分析:①建筑規制。后閣孔氏宗祠三進五開間,除后東、西廊廡及后廳改建外,其余部分保存相對較好。

②基礎。現場針對后閣孔氏宗祠進行了水平測量,以建筑中廳前檐柱柱頂石為基準,對各開間前后檐柱柱頂石頂部進行對比測量,測量高差±20毫米。

③地面。前天井排水口淤塞,排水不暢。后天井改為水泥地面。門樓,穿堂,前東、西廂廊一層地面為三合土地面。中廳,后東、西廊廡及后廳改為水泥地面。門樓,前東、西廂廊二層地面保存較好。

④墻體。東、西立面馬頭墻破損,門楣改建,部分墻體改為紅磚墻,墻體往東傾斜。北立面為紅磚墻,立面電線隨意牽拉,對墻體造成一定破壞。南立面后期開設窗洞。

⑤大木作。門樓,前東、西廂廊,中廳木結構因局部漏雨霉爛,梁、柱、檁、枋等榫卯節點有部分糟朽情況(圖4)。穿堂木構架保存較好。后東、西廊廡及后廳整體缺失。

⑥屋面。后閣孔氏宗祠屋面為傳統小青瓦屋面,是金華地區古民居比較普遍的屋頂做法。屋面用30毫米×50毫米的木椽間距150毫米設置,木椽上鋪杉樹皮編織,杉樹皮編織上直接鋪設小青瓦,屋脊采用小青瓦立瓦脊。杉樹皮編織起到防滑作用,瓦片放在編織上不接觸椽子,也讓椽子增加了使用壽命。

門樓,穿堂,前東、西廂廊,中廳屋面凌亂,小青瓦破損嚴重,木椽為方椽,尺寸偏小,小青瓦立瓦脊歪閃。后廳及兩側廊廡因早期被毀,改為磚混建筑,琉璃瓦屋面。

⑦小木作。門樓,穿堂,前東、西廂廊,中廳的換牛腿均為上次維修時更換,尺寸偏小。中廳局部位置雀替糟朽,坐斗、斗墊缺失,后換替木,原有雀替缺失。后東、西廊廡及后廳整體缺失。

⑧油飾及彩繪。建筑現狀未做油飾及彩繪。

3.3 現狀成因分析

由于使用功能的需求,導致局部改建,對建筑原真性有一定的影響。由于缺乏科學的修繕和維護,后期的不合理改建局部改變了文物的原狀,主要為后廳及后東、西廊屋的改建。

4 修繕原則

根據《中華人民共和國文物保護法》和《文物保護工程管理辦法》等法律、法規,嚴格遵守“不改變文物原狀”的原則,最大限度保護文物建筑的真實性、最低限度干預的原則。依據“保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”的文物保護方針。本文充分研究了后閣孔氏宗祠的歷史,深入分析了其建筑特色,對現場進行了全面的勘察和調研,修繕方案充分體現原古建筑的建筑特色和風貌特征,更好地反映其歷史的真實性、完整性和延續性。

5 保護修繕內容及措施

為使后閣孔氏宗祠得到良好的保護修繕,恢復其原有布局,并通過活化利用,展示其宗族文化和民風民俗,根據文物保護相關法律法規和行業規范,有針對性地制定具體保護措施。

5.1 建筑風貌

對門樓,穿堂,前東、西廂廊,中廳平面布局暫時保留現狀。對后東、西廊廡及后廳進行整體恢復。現場針對建筑進行了水平測量,初步判斷建筑基礎穩定。對前天井清理排水口,疏通排水溝。后天井恢復天井地面,恢復排水暗溝。

5.2 地面

門樓,穿堂,前東、西廂廊,中廳一層地面暫時保留三合土地面。后東、西廊廡及后廳拆除水泥地面,重做三合土地面。門樓,前東、西廂廊二層地面暫時保留現狀。

5.3 墻體

東、西立面墻體修復馬頭墻,按對稱樣式恢復門楣,恢復疊澀磚,恢復五花馬頭墻。墻體往西糾偏,恢復傳統墨繪。南立面墻體封堵后開窗洞,整體重做門面,確保門面與建筑風貌協調,改為圓洞門。北立面拆除紅磚墻,重砌青磚墻,恢復疊澀磚,內外墻恢復紙筋灰做法。

所有墻體建議移除墻面牽拉的電線,通過村莊整治三線下地或架設臨時電線桿,恢復外墻傳統墨繪。

5.4 木結構

施工隊進場后,清空雜物,對隱蔽部位殘損情況及木構架整體傾斜量進行全面復核。

采用的保護修繕措施如下:①木構件殘損情況逐一排查,對不影響結構安全的構件以修補加固為主,不得隨意更換。②原則上不得整體落架,屋面允許整體揭瓦翻修,對傾斜梁架打牮撥正,恢復大木構架整體結構穩定性,消除結構安全隱患。③對木柱干縮裂縫、腐朽,梁、枋、檁干縮裂縫的修繕方法均需滿足GB/T 50165-2020 《古建筑木結構維護與加固技術標準》中的相關要求。

5.5 屋面

對門樓,穿堂,前東、西廂廊及中廳整體翻修屋面,更換破損小青瓦,更換凌亂的杉樹皮編織,更換偏細及糟朽的椽子。

后廳根據本村老木匠描述,參照中廳結構樣式恢復,東、西廊廡根據中廳后檐榫卯口位置并參照周邊同時期同類建筑恢復。其余屋面、地面、墻體等做法均同中廳。屋面采用整體揭頂的方法來修繕,卸瓦時進行分揀,清除破損瓦片。對椽子逐一檢查整修,按原規格替換腐朽和偏細的椽子,按原做法安裝。

具體措施如:①杉木椽子已嚴重腐朽、斷裂、彎垂或直徑過細,須按原規格、形制更換。②屋面翻瓦時應保存好質量尚可的舊瓦,缺少的瓦片應按原瓦片規格、色澤補配,盡可能采購相同形制的舊瓦。③瓦面鋪設時須檔均垅直,底瓦壓五露五,蓋瓦從腦椽部位壓六露四,自然過渡到檐椽部位壓五露五,做到曲線順滑,瓦面整潔,瓦垅間距在23厘米左右,擺齊小青瓦立瓦脊,中線兩側做出約10度的傾角。

5.6 小木作

對已缺失、后改但時間較長的門窗,依據充足的進行恢復,無依據的保留現狀。對破損的門窗根據遺留跡象,根據現存樣式或參考相鄰建筑保存完好的門窗進行修復。對后開的門窗且風貌基本協調的、不影響主要立面風貌的暫保留使用,其余的予以砌封并恢復原風貌。對個別后期砌封的門,按門洞跡象進行恢復,按現存樣式補配門扇。對于藝術構件缺失的,應按現存遺留跡象參照對稱及現存樣式進行補配。

維修時應注意:①由專業手工木雕師傅對木雕構件按照遺存樣式和圖紙大樣、放樣雕刻,如牛腿、雀替、花插、座斗等。雕刻構件均使用樟木,木材含水率符合規范要求。②雕刻構件必須遵循原雕刻手法、雕刻深度,制作榫卯不得改變原做法。③在小木作構件安裝之前,應對大木構架榫卯節點做好各項檢查工作,以保證構件安裝到位、榫卯牢固堅實。

5.7 油飾及彩繪

建筑無油飾彩繪。對后期更換木構件保持木本色,刷熟桐油兩遍保護。

6 預防性措施建議

在保護工程完成后,堅持日常監測和養護,形成“歲修”制度,針對措施中保存現狀殘損進行養護為主,加強日常監測。特別強調的日常監測與保養問題,希望在今后工作中,通過儀器監測或依靠人工定期巡查的方式,實現對后閣孔氏宗祠文物建筑的長期監測和保養。

6.1 日常保養、維護

由于植物根系會深入建筑內部,生長產生的應力不僅會造成建筑表面磚石松動,還會從根本上破壞建筑結構,需對建筑周邊、建筑屋檐等表面滋生的植物進行定期清理,以防植物淤泥堵塞排水設施。建議每年夏、冬季進行一次植物清除。

6.2 日常監測

6.2.1 監測內容

加強施工前、中、后期的地基沉降、裂縫寬度、墻體傾斜等項目的全階段監測。

6.2.2 監測設備、方法

①溫濕度監測:溫濕度監測技術可以對木材的熱脹冷縮、凍融和含水率變化等情況進行監測。

②木柱糟朽監測:在不破壞木柱結構的前提下,通過對不同木柱進行木材阻力檢測,能夠科學有效地檢測木柱內部的腐朽情況,從而彌補人工檢測的不足,為后閣孔氏宗祠建筑定期檢測以及修復提供科學有效的依據。

③墻體沉降監測:采用電子水準儀測量孔氏宗祠的柱子根部及墻體,得到沉降數據,通過沉降技術進一步進行推算,從而得到預測數據。精密精力水準儀由兩個及以上的儲液罐和位移傳感器組成,儲液罐之間由液體連通管相連。使用時應將參考點置于一個相對穩定的位置,監測點與監測參考點保持水平,當各監測點發生升降時,罐內液體會隨之增加或減少。通過傳感器的讀數,監測人員可以掌握各測點的差異變形情況。

④墻體傾斜監測:在墻體上安裝固定式傾斜儀,間隔一段時間后對柱子的柱根和柱頭位置進行三維坐標測量。在墻體變形時,通過測斜儀可測量出儀器中軸線與擺垂直線間的傾角,通過電信號轉換直接反映出被測結構的位移變化值,在此基礎上得到墻體傾斜趨勢。

⑤墻體裂縫監測:在墻體裂縫的兩側安裝測縫計,并且與裂縫方向垂直。當墻體的裂縫發生變形時,測縫計可以測量出裂縫寬度的變化情況。

7 結語

本文探討了后閣孔氏宗祠的現狀殘損和修繕策略,主要從保護措施與預防性保護建議等方面,對宗祠建筑的砌體結構與構件、大木結構與構件、屋面與木基層等修繕措施進行了探討與分析,希望為浙江金華地區古建筑的保護修繕提供可行性參考。

參考文獻

[1]梁旭.傳統文物古建筑的保護與恢復研究:以大同府文廟為例[J].文物鑒定與鑒賞,2022(6):35-37.

[2]鄭雨.寧波柴橋項氏宗祠保護修繕研究[J].現代裝飾(理論),2012(7):131-132.

[3]駱雁.淺析古建筑的修繕與保護:以鎮江焦山定慧寺大雄寶殿修繕工程為例[J].中國建筑裝飾裝修,2022(23):90-92.

[4]陶楚冰,高原,韓昕彤,等.古寺院建筑保護技術研究:以寧波保國寺為例[J].城市住宅,2020(8):125-127.

[5]陳炳忠.結構健康監測在古建筑中的應用探析[J].房地產世界,2021(21):111-113.