廷·巴特爾 讓草原成為牧民的美麗家園

耿國彪

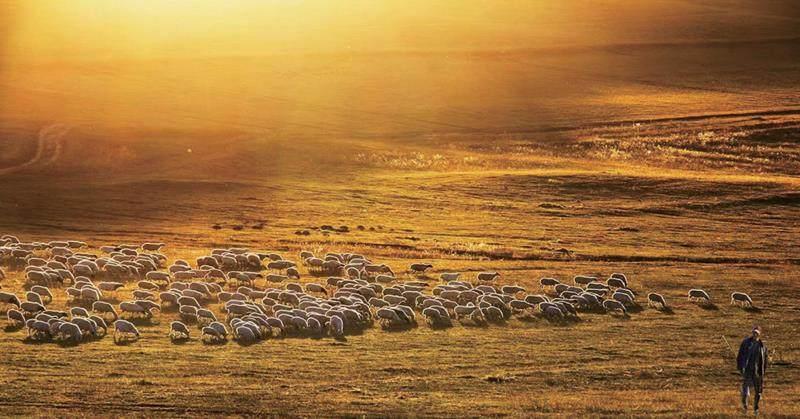

沿著一條平坦的水泥路向前,走過一片金黃色的草甸,就來到了全國政協委員、內蒙古自治區錫林郭勒盟阿巴嘎旗薩如拉圖雅嘎查牧民廷·巴特爾的家。廷·巴特爾扎根草原49年,帶領牧民蹚出了一條生態優先、高質量發展的現代畜牧業改革之路。從廷·巴特爾剛到薩如拉圖雅嘎查時牧民人均收入只有40元,到現在人均收入3萬多元,這片草原的生態和經濟實現了雙贏。

在廷·巴特爾的帶領下嘎查的牧戶堅持少養精養、算賬養畜,不斷進行品種改良,實現了利益最大化,每年純收入達40萬元,同時也實現了由數量增收向質量增收的根本改變。

“這都是國家草原生態補獎政策好呀,讓草場能夠休養生息,牧民能夠持續增收。” 廷·巴特爾對記者說,他愈發感覺到草原生態保護建設的重要性,我們內蒙古的牧民有責任保護好大草原,讓內蒙古的草原更美好。

讓牧民們過上更好的生活

“我在嘎查擔任了四十多年的嘎查書記和嘎查長。好多人問我,一個將軍的孩子怎么會在牧區一待就是48年?我19歲來到了牧區,到了嘎查以后,看到嘎查的牧民生活得很艱難,條件很差。當時沒有公路,也沒有電,也沒有通信。我有一次出差回來,帶了一臺收音機,在休息的空余時間,全嘎查的牧民都去我那里聽收音機、聽故事。當時我就想,我應該扎根在草原,同草原的牧民群眾一道建設我們美麗的草原,保護草原生態,讓牧民們過上更好的生活。”黨的二十大召開之時、在代表通道接受記者采訪時廷·巴特爾說,多年后,嘎查修了公路、通了電,也建起了手機塔。牧民的孩子也陸續出去上學了。他們現在好多都大學畢業,回到了嘎查、回到了牧區。在牧區,我給他們講我們應當科技養牧,少養一些,讓草原的生態更好、牧民們更富裕。好多牧民現在都開始用無人機放牧,在家里的電視上可以看到草場上的牛羊,需要飲水時他們用手機遠程遙控自動提水,打草也都改進用機械化了。這次來開黨代會,我特別高興,這也鼓勵我在草原繼續干下去的決心,帶領更多的草原牧民保護我們草原生態,讓我們的草原更美好,讓我們的牧民生活更富裕,這就是我的初心。

1974年,年僅19歲的廷·巴特爾響應黨和國家的號召,放棄留在家鄉呼和浩特市工作的機會,毅然選擇了生活艱苦、邊遠閉塞的薩如拉圖雅嘎查下鄉插隊。

廷·巴特爾是開國少將廷懋之子,從城市青年一下子變成了草原上的牧民,廷·巴特爾有些不適應。萬事開頭難,一開始,他只能和牧民們一樣樣地學習,放牧、打草、剪羊毛、修圍欄、駕駛拖拉機……他肯吃苦,善于學習,很快就融入牧區生活,成為了地道的牧民。

1993年,廷·巴特爾開始擔任嘎查黨支部書記。期間,他自學畜牧知識,科學飼養牲畜。在生活生產過程中,廷·巴特爾發現,長時間超載放牧加劇了草原的退化。

必須改變這一現狀!經過深思熟慮之后,廷·巴特爾提出了著名的“蹄腿理論”:1頭牛4條腿,5只羊20個蹄子,但是養5只羊卻趕不上養1頭牛的收益,而且對草原的傷害更大。

廷·巴特爾把羊賣掉,改養牛。在他的帶動下,全嘎查牧民開始實行“減羊增牛”。通過劃區輪牧、科學養殖等方法,他帶領牧民走出了一條草原增綠與牧民增收的雙贏之路。

“蹄腿理論”在草原各牧區廣泛流行起來后,廷·巴特爾又有了新的擔憂:并不是所有牧區都適合“減羊增牛”。經過幾次三番調研之后,他總結出了“四點平衡”經驗論:收入最高點、支出最低點、勞動強度最小點、對生態環境保護最好點。在廷·巴特爾看來,這4個點結合起來,就是經濟和生態收益的最佳點。他強調:“這個點不是嘎查書記決定,也不是我個人規定的,只有牧民說了才算。”

2010年,在當地政府的支持下,廷·巴特爾建立起專門的農牧民培訓基地。他把自己幾十年來鉆研摸索出來的生態建設和增收經驗毫無保留地傳授給前來求經的牧民朋友們,大家把這樣的培訓起了一個接地氣的名字:廷·巴特爾大講堂。

如今,“廷·巴特爾大講堂”年培訓人數達到2萬多人次,不僅造福了一方牧民,也成為全國各地學習牧區現代化建設的典范。

讓他欣慰的是,目前,當地牧民群眾因地制宜種植黃柳、沙棘等耐旱植物,有效遏制了草場沙化退化現象,多年不見的鹿、狍子、狐貍等野生動物現在隨處可見。薩如拉圖雅嘎查成了遠近聞名的“生態村”,牧民年人均純收入超過3萬元,牧區通了電,修了路,家家住上磚瓦房,開上了小汽車。

“牧民幸福了,我發自內心的高興。”“牧民”二字,在廷·巴特爾心中有著至高無上的地位。近50年來,他把全部的心血獻給了草原,成為牧民群眾最為信賴的帶頭人。

“在把草原建設好的前提下,配齊了基礎設施,我們就能夠過上‘貴族的生活。”在廷·巴特爾看來,呼吸著新鮮的空氣,住在田園“小別墅”,享受著城市的文明,這就是發達國家“貴族”們才能享受到的生活。

讓草原永遠美麗

我國是一個草原大國,有天然草原3928億公頃,約占全球草原面積12%,世界第一。草原早已不僅僅只是用于放牧,而是有著獨特的生態、經濟、社會功能,是不可替代的重要戰略資源。在每年的全國兩會上,草原保護都成為代表委員熱議的話題之一。

“大家好,我是一位草原上的牧民。”2018年,在全國政協農業界的第一次小組會議上,廷·巴特爾委員一句簡短的自我介紹,立即吸引了全場委員和媒體記者的目光。黑紅臉膛、身板厚實,這位蒙古族的基層干部謙虛地說:“我文化程度并不高,太理論的話咱不會說,這次帶來的都是牧民的心里話。”

廷·巴特爾告訴記者,每次來北京參加兩會之前,他都走訪當地許多干部群眾,并將搜集了解到的社情民意進行整理。因為他是帶著阿巴嘎旗45000名各族群眾的重托,走進人民大會堂參政議政的。

廷·巴特爾說,他所在的阿巴嘎旗干旱少雨,水資源匱乏。21世紀初,干旱等多種因素導致草原生態環境迅速惡化。廷·巴特爾當時根據旗里實際情況,想出了“減羊增牛”的辦法,帶領牧民飼養肉牛,并劃區輪牧。此舉使草原得到休養,生態逐漸恢復,牧民的收入也大幅度提升,取得了顯著的生態效益和經濟效益。“你看這是我去年和今年拍的照片,我們的草場來了好多野生小動物,這是狍子,這是黃羊,這種小鳥20多年來都沒見過咧!”采訪間,他拿出手機,打開相冊,興致勃勃地給記者一張張展示草場的照片。“我們牧民用合適的辦法就能做到綠色發展,你看生態恢復得多好。”

在2018年“全國兩會”上他一共提交了兩份提案,皆與他所在嘎查牧民的生活有關。“一份是關于阿巴嘎旗北部海關如何開放,另一份是當地如何消除布氏桿菌病。”廷·巴特爾說,這兩大問題是困擾當地牧民發展的大事。他說:“我們旗北邊和蒙古國接壤,邊民多有來往。我們這邊缺草,生活物資更為豐富,而蒙古國那邊草場有富余,我建議建設一條邊民通道,有利于促進中蒙友好,更能促進地方經濟發展。”

我國是世界草地面積大國,擁有高寒草甸、溫性草原等18個草地類型。草原不僅是草地畜牧業最重要的物質基礎,而且在生態屏障、國防安全、民族團結和草原文化傳承等方面具有重要作用。

“我希望國家重視邊疆少數民族的經濟發展和生活,對少數民族地區能有一些傾斜的政策和項目。”廷·巴特爾說,從內蒙古到新疆、西藏,邊界線很長,冬天大雪春天大風,環境很惡劣。牧民是邊防守護不可或缺的力量,但現在我們少數民族的子女上了學,不愿意在這個地區呆了。為什么不愿意?誰都知道發達地區都在東部中部,那里氣候很好,生活條件很好,誰不想要好的生活?所以希望國家可以在政策上對少數民族地區進行傾斜。

“在當前互聯網背景下,牧民怎樣利用電商平臺,將優質的牛羊肉賣到全國,讓牧民增收,這是我經常思考的問題。”廷·巴特爾告訴記者,“如今,我們牧區最為欠缺的是什么?我想,道路、信息網絡、電網這些基礎建設還沒有達到一定的標準。因此,在兩會上,我的提案就是圍繞著這些來準備的。”廷·巴特爾說,我的根在草原,我本質上就是個普通牧民,我要永遠留守故鄉、守護美麗的大草原、把扎根草原近50年的實踐經驗傳授給牧民群眾,保護生態,建設草原,共同創造美好生活。

“習近平總書記參加內蒙古代表團審議時提到,構筑我國北方重要生態安全屏障,把祖國北疆這道風景線建設得更加亮麗,必須以更大的決心、付出更為艱巨的努力。我覺得總書記說的特別對,生態對于草原來說真的是一件非常重要的事情。”廷·巴特爾說,我是草原的孩子,我的根在這里,牽掛在這里,雖然我已經退休了,但只要有牧民來找我幫忙,我還是會盡心盡力為大家服務。