數字普惠金融發展對中國西部地區經濟增長影響的研究

沈倩

數字普惠金融的發展帶來了巨大經濟和社會績效。作為我國欠發達的西部地區,其經濟發展受制于金融資源短缺、市場發展受限等問題。本文對西部地區數據進行實證分析,探究數字普惠金融的發展是否能為西部地區經濟發展注入活力,并針對其研究數字普惠金融的收入增長效應、民營企業活躍效應、產業結構優化效應,具有理論價值與實踐意義。

一、引言

受金融抑制的限制,金融資源將遭到部分壟斷,弱勢群體因缺乏必要的金融服務支持而落入貧困(張賀,2017)[1]。因金融抑制為全球中小企業共同面臨的重要問題,聯合國在2005年建議,依據中小企業接受金融服務過程中普遍遭受排擠的重要現象,建立一個全面的、全階段的、全社會的金融體系以服務更多金融需求者勢在必行。2006年,普惠金融在中國初步引入與提出,并在2013年黨的十八屆三中全會上[2]正式提出,普惠金融的重要性程度也使其很快被加入頂層制度的構想中,提出了要大力發展普惠金融,豐富金融市場產品和提高金融服務水平等建議。需要注意的是,在《推進普惠金融發展規劃(2016—2020年)》當中,明確要把“發展普惠金融”作為政府重要的推進工作。數字普惠金融確實具有一定的經濟發展效應,一方面,數字普惠金融能夠增加企業發展創新的資金來源,減少企業在融資過程中受到的限制,同時拓寬信息邊界,降低信息不對稱程度,進而促進總體創新產出與經濟發展(唐松等,2020[3];李永奎等,2022[4]);另一方面,數字普惠金融也能通過降低金融服務的門檻,減輕城鄉收入差異化以及提高城鄉居民消費水平,促進我國包容性增長(張賀、白欽先,2018[5];張勛等,2020[6];段坪利等,202[7];謝絢麗等,2018[8])。顯然,普惠金融已成為國家政策支持領域和重要制度安排。但在普惠金融數字化整體發展的過程中,仍存在著一定的問題,這些問題阻礙了國民經濟服務與經濟高質量的發展,降低其為實體經濟服務的效率,而且,普惠金融的發展還未使有效的金融包容機制得以呈現并造福社會經濟發展(何德旭、苗文龍,2015)[9];體系完善程度不足、法律和規制不夠完善、直接融資市場與經濟整體發展相比具有滯后性(郭利根,2016)[10],我國普惠金融未能提供平等高效的金融服務給不同社會群體(晏海運,2013)[11],其對地區經濟的影響由于信息基礎設施建設等問題,仍存在部分差異性及地區不平衡性,盡管現階段的狀況有所改善,但還不充分,未能發揮有效作用。

目前,互聯網已經成為影響我國經濟社會發展、改變人們生活方式的關鍵行業。“互聯網+”行動計劃帶來了普惠金融和互聯網技術整合和發展的機會。顯然,現階段我國金融產業正在經歷由互聯網技術創新引發的金融模式轉型,且存在金融與技術相互融合的重要趨勢(王達,2014)[12]。“互聯網+”的提出和其所帶來的各大產業發展升級,有利于開創互聯網技術和普惠金融的融合式發展道路。網絡技術與普惠金融的整合發展,為普惠金融網絡化發展或是在線發展提供了可能性,并激發了金融創新的活力和動力。中國西部與海岸線和交通干線相隔甚遠,山脈、山丘和盆地是其地形地勢的重要構成部分。存在局限性的西部地區在財政助力、資源優先獲取等方面,顯著不如東部地區,甚至出現了東西部的發展鴻溝。而我國發展數字普惠金融為縮小地區間的各項金融服務及金融資源差距做出了較大貢獻。以非洲國家肯尼亞為例,雖然肯尼亞是發展中國家,經濟發展水平低,金融資源分配不均,國民人均銀行賬戶少,但卻正是世界上移動支付使用率最高的國家,超過了美國與中國。傳統金融無法覆蓋的范圍,移動支付卻能夠為其提供銀行賬戶的相關服務,解決獲取困難的難題,從而使所有人都能獲取相應服務。2012年至今,我國發展數字普惠金融的力度與效度增加,這在推動經濟整體發展的同時也將目光放在了地區經濟的平衡發展上。根據2020年北京大學數字普惠金融指數[13]來看,數字普惠金融的發展總體而言呈現著東部地區,尤其是沿海地區發展水平更高的現象,而西部相對來說發展程度較低。但如前文所述,數字普惠金融的存在對于西部地區來說,所起到的如“雪中送炭”般的經濟增長效應也許大于對東部地區如“錦上添花”般的經濟增長效應。

普惠金融的發展具有重要的意義,其對實體經濟高質量發展產生重大影響。普惠金融聚焦于金融高質量發展,換句話說,聚焦于金融機構的發展以及金融市場整體發展水平,同時,用其對經濟社會總體發展是否具備實際影響作為對普惠金融發展的評價標準。現有金融研究的發展趨勢仍延續傳統金融理念,較少呈現出普惠金融的技術特征,也并沒有遵循“尋求金融技術轉型”的微型傳統金融實體發展的實際必要條件,未遵循現階段金融行業發展由技術創新引導的原則。此外,普惠金融概念雖早已傳入我國,但是,數字普惠金融卻是于2006年才提出。已有學者對數字普惠金融的經濟增長效應進行了研究,但并未仔細探究其在我國西部地區的重大作用。因此,進行數字普惠金融對經濟增長的影響研究,具有重要的理論價值與實踐意義。

二、研究假設

數字普惠金融與經濟增長間的關系論證充分,但仍有較大分歧。部分研究者指出,數字普惠金融可以促進經濟增長(錢海章等,2020)[14];另一部分則認為,這兩者并非呈現簡單線性關系,實為“倒U型”關系(詹韻秋,2018)[15]。

中國西部地區金融發展水平較低,普惠金融發展達不到預期。這與供需理論相關,當一地區的金融需求較少時,相應的也會帶來金融供給數量的降低,從而影響了一系列金融服務速度與質量。焦瑾璞[16]最先引入普惠金融概念并指出其基本屬性。其一,公平性:破除金融“門檻”并為各群體提供金融服務;其二,普適性:破除傳統金融排斥效應;其三,可獲取性:強調高質高效金融服務可被獲取;其四,合理性:創新低成本高質量金融產品使其符合更廣闊人群的需求。綜合普惠金融的含義表明其對貧弱群體的社會行為、小微型企業的經濟或商業行為等都具有重要影響(星焱,2015)[17]。綜合金融的含義表明這是學術社區的共識。一是刺激消費金融發展,大幅增加家庭消費支出,減少貧困;二是改善投資分配效率,有效提升中小企業和創業企業的籌資環境;三是完善“三農”發展的金融條件,促農業發展,提高農業生產發展效率。

據此提出命題假定1:普惠金融發展能夠有效促進西部地區經濟增長。

隨著金融理論和實踐的深入,金融服務的公正性、普適性不斷增強(余曉芳,2015)[18],能夠設計出適合的各類金融商品和服務,以滿足不同個體的金融需求,擴大金融真正為實體經濟服務的范圍是“普惠金融”發展的重要意義和內涵。金融作為重要的社會發展資源,其對其他資源具有一定的引導作用,因此金融服務和產品的普惠式享受更顯重要,必須覆蓋到所有公民(Peachey 、Roe,2006),使更多低收入人群獲益(Cnaan,2012),盡可能地讓所有公民擁有平等發展的重要機會。

目前,我國經濟穩定發展的障礙與金融排斥效應存在緊密聯系。這與Beck、Demirguc-Kunt等(2007)[19]的部分觀點一致,即缺乏包容性金融將擴大收入不平等。顯然,出現經濟結構問題是無法避免的,且亟需有效手段加以緩解。因此,本文提倡,必須要建立起一個惠及全民的普惠金融體系,讓普惠金融有效融入到傳統金融發展體系當中,成為其中的有機部分(杜曉山,2006)[20],還應發揮其減貧(肖翔等,2013)[21],增收、擴內需(王曙光、王東賓,2011)[22]和促增長(李濤、徐翔、孫碩,2016)[23]等重要作用。

據此提出命題假定2:普惠金融發展存在居民收入增加效應,通過有效提高居民收入,刺激消費,以實現經濟增長。

普惠金融理論始于“麥克米侖缺口(Macmillan Gap)”(黃文,2008)[24],Macmillan Gap中指出并強調了“中小微企業融資之惑”。普惠金融的英文表達是“Inclusive Financial System”,通常表達為包容性金融,也就是說,其原意是促進微金融服務的有效發展(郭田勇,丁瀟;2015)[25]。由于金融服務產業發展緩慢,商業銀行過分依靠債權人債權融資,這使我國由重資產擔保的重工業企業比其他類型的企業更容易籌資,而金融服務需求本身程度較高的輕資產企業,卻難以通過傳統金融渠道獲得發展資金,出現了金融供給不平的問題(Chun Chang、Kaiji Chen、Daniel F. Waggoner、Tao Zha,2015)[26],其結果是企業金融資源分配不均勻。根據統計結果可以得知,2012年,70%的企業很難通過常見的金融渠道,也就是通過金融機構申請獲得貸款,從而獲得其發展過程中急需的金融服務(宋漢光等,2014)[27]。根據金融排斥理論,對于一定數量的金融服務數量,具有重資產的國有企業不斷擠占中小微企業的空間,這一現象在西部地區被進一步惡化。普惠金融克服了傳統金融發展中產業歧視和客戶歧視的困難,大幅降低金融“訪問”門檻,使更多的企業和個人客戶受益。實際上,中小企業如若能夠通過排除金融抑制的影響,獲得特定的資金籌措和發展能力,便能有效促進企業發展(付莎、王軍,2018)[28],其所具備的潛在創新和發展能力甚至遠高于能輕松獲取金融資源的傳統大型企業,從而給經濟發展帶來強勁的發展活力。

據此提出命題假定3:數字普惠金融的發展適應民營企業發展的金融資源需求,激活民營企業發展的活躍度。民營企業是我國經濟發展中的重要主體,其創造的生產力是經濟高速發展的重要推動力,激活民營企業的發展將促進地區經濟發展。

經濟增長不單單反映在經濟總量的大幅增長上,也反映在產業結構的優化和升級上,其中,產業集聚情況或分散情況也是產業結構變化的一個重要方面。一直以來,結構主義理論認為經濟增長很大程度上由產業結構變遷狀態所決定(蘇建軍、徐璋勇,2014)[29]。作為社會發展的重要資源之一,其區別于具有具體形態的物質資源,具有很強的流通性。實際上,在經濟發展過程中金融對資源分配起著至關重要的作用,這主要反映在,如果金融資源集中在某種產業上,那么社會、經濟資源都會有選擇地集中在該產業上。很明顯,金融發展通過需求引致與供給引導兩個方面的機制(王立國等,2015)[30],促進產業技術有效創新和發展(易信等,2015)[31],從長期均衡和短期均衡兩個角度分別入手,均可以分析得出金融有效的發展能夠促使產業結構的轉型和升級這一重要的共同結論(羅超平、張梓榆等,2016)[32],隨后引起經濟增長這一重要影響效應。作為金融的深化發展,數字普惠金融應當也具有了在經濟增長過程中的產業結構的優化效應。

據此提出命題假定4:數字普惠金融的發展具有產業結構升級效應,進一步作用于經濟發展。

三、研究設計

(一)變量選取

本文被解釋變量選取GDP,用于指代經濟增長指標。核心解釋變量為數字普惠金融發展(index)。根據已有的對經濟增長的文獻研究,本文的控制變量選取了城鎮化率(urban)、經濟開放度(reo)、平均受教育年限(edu)。同時,通過理論分析,本文發現,數字普惠金融影響經濟增長的路徑主要有3條:收斂城鄉收入、激活民營企業活躍度、推動產業結構優化升級。為此,本文引入三個變量,以刻畫這三條影響機制。

(二)數據來源與描述性統計

被解釋變量為GDP,并取自然對數,數據來源于歷年《中國統計年鑒》。核心解釋變量為數字普惠金融發展,數據選取了數字普惠金融指數,數據來源于郭峰等(2020)[33]學者利用支付寶等相關數據計算得出的《北京大學數字普惠金融指數》。本文控制變量來源于歷年《中國統計年鑒》與Wind數據庫。收斂城鄉收入、激活民營企業活躍度、推動產業結構優化升級。本文引入城鄉收入差距變量(gap);民營企業活躍度(pri);產業結構優化指數(is)三個變量,以刻畫三條影響機制,分別用城鎮居民年均收入除以農村居民年均收入;私營企業和個體就業總人數的和與總人口的比;總產業產值減去第一產業產值后除以第一產業產值分別表示上述三個變量。各變量的描述統計性分析見表2,本文注意到,數字普惠金融指數(index)的標準差為63.93,這表明西部各省份之間數字普惠金融的發育程度差別較大。

四、實證結果與分析

(一)數字普惠金融的增長效應檢驗

采用逐次回歸法,表3模型(1)、(2)僅包括核心解釋變量(index),模型(3)、(4)加入控制變量,并分別采用固定、隨機效應進行估計。豪斯曼檢驗結果顯示,固定效應模型的呈現效果好于隨機效應。表2的結果顯示,無論是采用固定效應估計,還是隨機效應估計策略,數字普惠金融指數(index)對經濟增長的回歸系數始終為正,進一步來說,數字普惠金融指數每增長一個單位,會對經濟增長產生0.00231的正向影響,且通過了1%的顯著性檢驗。據此,數字普惠金融的發展對西部地區具有顯著的促經濟增長效應,命題假定1得證。

為了進一步討論結果的可靠性,本文根據西部地區12省份的差異,又劃分了西南地區、西北地區,重新分地區、分樣本進行估計。之所以進行如此劃分,是因為西南與西北地區之間的資源稟賦存在顯著性的差異,產業發展的基礎與結構存在顯著不同。本文采取了“固定+隨機”的估計策略。表4展現分地區后的回歸估計結果。表3結果顯示,分地區的樣本回歸結果,估計系數均為正數,均通過了1%的顯著性水平檢驗(除模型7),并且本文發現,模型5-8的估計結果與1-4的結果保持了高度一致,命題假定1得以進一步證明。這表明本文的結果穩健可靠。

(二)數字普惠金融增長效應的機制與路徑

本部分研究的目的是闡明數字普惠金融對經濟增長的影響機制,或是展現出其影響路徑。在本文第二部分理論研究的基礎上,對數字普惠金融的促增長效應進行了實證檢驗,深入探究,分別對數字普惠金融的收入增長效應、促進民營企業活躍度及對產業結構升級的推動效應進行實證檢驗,在此基礎上指出數字普惠金融可以通過收入增長效應促進產業結構的升級,促進民營企業活躍度,推動產業結構升級,從而實現推進經濟發展。

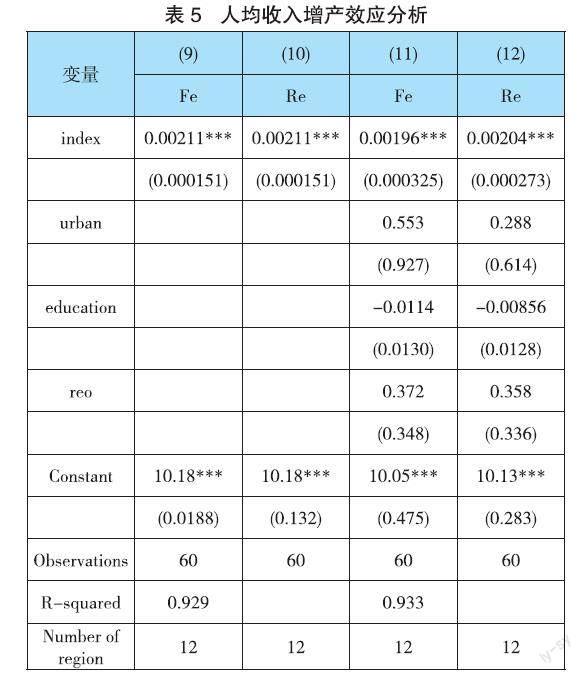

首先,探究數字普惠金融的收入增長效應。表5展現了收入增長效應。模型(9)—(12)匯報了數字普惠金融與人均收入間關系的結果。其中(9)與(10)是沒有加入控制變量的模型,(11)與(12)是加入了控制變量的模型。實證結果顯示,數字普惠金融指數(index)對人均收入(income)存在顯著的正向影響,(模型9)的系數為0.00211,也就是說,數字普惠金融每增長一個單位,人均收入便提高約0.00211個單位,無論是選擇固定效應模型還是隨機效應模型,無論是否增加控制變量,均通過了1%的顯著性水平檢驗,這也就表明了數字普惠金融的發展能夠提高人均收入水平,具有收入增長效應,同時,實驗結果是穩健的,實證研究結論是可靠的。這背后的原因在于,金融服務獲取存在“高門檻”,金融機構往往不愿意把金融資源分配給收入較低者,這是由于其所帶來的經濟效益并不高,但金融是一種發展資源,卻受限于金融排斥,從而導致了低收入人群常常被困在惡性循環當中。中國作為經濟大國,卻并非金融強國。從全國性經濟和金融結構視角來觀察,經濟結構是一個下底長、上頂短的正梯形,而金融結構卻是完全相反。事實上,大量分析均通過數據實證,得出數字普惠金融能夠通過降低獲取門檻有效地減少貧困,促進區域人均收入的大幅增長,隨后通過消費帶來新的經濟增長。命題假定2得證。

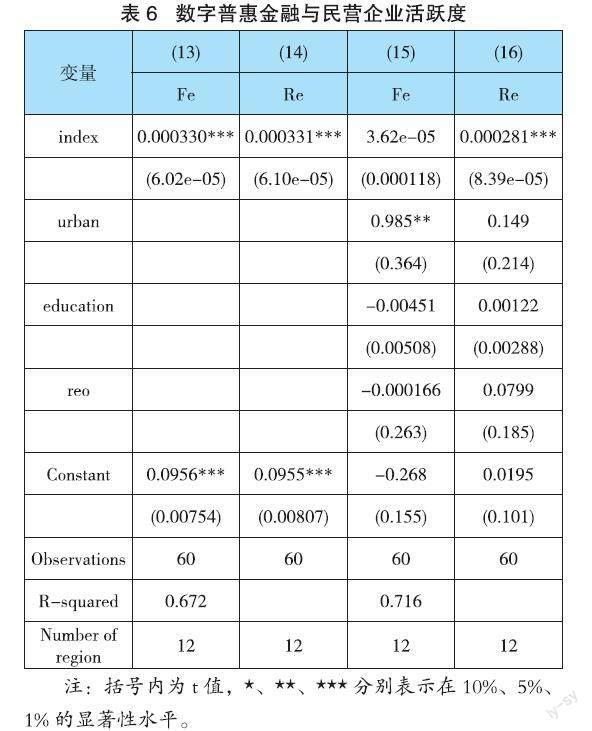

其次,探究數字普惠金融與民營企業活躍度。表6展現了企業活躍度效應。模型(13)-(16)展現從數據層面入手實證分析后得到的數字普惠金融對民營企業活躍度的影響結果。其中,模型(13)與(14)為沒有加入控制變量的回歸結果,模型(15)和(16)為加入控制變量的結果。實證分析結果顯示,除了模型(15)的系數并不顯著,其他模型均在1%的顯著性水平下呈現顯著狀態。總體來說,數字普惠金融指數(index)對民營企業活躍度(pri)存在積極效應,回歸系數為正,模型(13)中的系數為0.0003,也就是說,數字普惠金融每增加一個單位,民營企業活躍度會增長0.0003個單位,且通過了1%的顯著性水平檢驗。其中,模型(15)采用固定效應估計,(16)使用隨機效應估計,而從豪斯曼檢驗結果可以看出,應當運用隨機效應模型。據此,根據模型(14)與(16)的回歸結果,可以得出,無論是否加入控制變量,數字普惠金融的發展極大地刺激了民營企業的活躍度,命題假定3得證,這與付莎等(2018)的研究分析所得到的最終結果一致。事實上,中國的金融發展總是存在較為嚴重的排斥效應,與具備重資產的國有企業相比,其獲得金融資源的難易程度顯著低于其他股權類型的公司,很明顯,這會對民營企業的金融資源獲取產生嚴重的擠占效應,不利于西部地區有效競爭機制的形成。很明顯,數字普惠金融的發展,滿足了民營企業的金融服務需求,為完善傳統金融體系做出貢獻,遵循了普惠金融概念的本來提出意向,即以中小企業普遍面臨的金融排擠為目標,構建了所有的社會金融服務需求者均能收益的新社會金融服務體系,以支持中小企業發展,促進經濟發展朝著強國、惠民、規范化競爭機制的道路前進。

最后,研究數字普惠金融與產業結構優化效應。表7展現了產業結構優化效應。模型(17)—(20)匯報了數字普惠金融對產業結構的優化效應,模型(17)與(18)為沒有加入控制變量的回歸結果,模型(19)與(20)為加入控制變量的實證結果。總體實證結果顯示,本文所關心的核心解釋變量數字普惠金融(index)在方程(17)—(18)中的回歸系數顯著為正,顯著性水平為5%。隨后加入了控制變量得到模型(19)與(20),在加入控制變量后的模型中通過固定效應進行重新估計,其系數結果依然為正,且顯著性水平由5%提高至1%。綜上所述,數字普惠金融的發展的確有利于產業結構的轉型升級,命題假定4得證。產業結構的優化升級對于提高經濟發展質量,增加居民收入,創建有效的企業競爭機制等都具備重要作用,數字普惠金融的提出及發展有效促進屬于各個不同行業的企業的籌資能力平衡化發展,也能促使資金聚集于有利于國計民生但卻受限于金融的重要行業,促使其有效發展,從而達到惠國利民的重要目的及保障國家各項重要戰略的成功實行。

五、結論與思考

實證結果表明:數字普惠金融指數增長一單位,會促使經濟增長0.00231個單位,產生顯著的正向影響。通過深入分析后發現,數字普惠金融增長一單位會帶來0.00211個單位的人均收入增長和0.0003個單位民營企業活躍度的增長,同時也正向影響產業結構優化。概括地說,數字普惠金融能提高人均收入,激活民營企業促進創新和優化產業結構,并且通過這三條重要的影響路徑有效刺激經濟的增長。現階段,有關普惠金融的研究成果較多,其指出國家普惠金融發展程度與經濟和社會發展有著重要的正向關系,而收入水平、創新、城鎮化率與普惠金融發展程度密切相關。Anand & Chhikara(2012)[34]對跨國數據進行實證研究,對普惠金融和經濟增長進行理論和定量分析指出,對于普惠金融指標每一個百分點的增長,人類發展價值相關指數會隨之提高1.42個百分點。與此同時,金融服務的獲取難易性、使用頻率等都負相關于貧困率。普惠金融的大規模發展,甚至能在世界范圍內被重視,受益于金融與科技的耦合。與此同時,有效輔助實體經濟發展的同時,數字普惠金融能夠拓寬基礎信息邊界,能夠降低市場間的信息不對稱程度,為市場及經濟的健康有效發展提供重大技術及金融支持,這也指出了傳統普惠金融的新發展路徑。未來更好發揮普惠金融的經濟增長效應,必須積極促進普惠金融的數字化進程,掃清“普惠金融”與“科技”相互耦合過程中制度障礙及技術障礙,促進數字普惠金融的優質高效發展,同時提高數字普惠金融在促進實體經濟發展過程中的效率及金融服務質量,跨越相關的發展障礙,更好地發揮數字普惠金融“穩增長”的功能。

首先,更進一步完善數字普惠金融發展的基礎設施建設,促進數字普惠金融對不同區域經濟主體的積極效應得以充分發揮,為有效推動高質量經濟發展、金融有效發展提供肥沃的土壤,為實體經濟做出貢獻。金融的內在核心效用是促進資源合理配置。資源分配是引導價值實現的最佳方式,促進資源有效分配是促進經濟價值實現的重要路徑。數字普惠金融的發展改善了資源配置效率和資本分配能力,能夠滿足金融客戶們的個性化需求。需要注意的是,一方面,數字普惠金融是金融的商業性質和政策性質的補充和再發展,不單刺激了金融市場的發展,帶來發展活力,拓寬金融研究視野及金融服務的范圍,還進一步強化了金融價值,提升其附加值,為實體經濟轉型發展提供重要路徑。數字技術在助力普惠金融發展時,也有效地引導了我國的民間資本投資,受到政府鼓勵的投資領域嶄露頭角,資金市場的配置得以完善,并為更好地提供實體經濟復蘇等相關新金融服務貢獻力量。另一方面,在推進數字普惠金融發展的同時,這一以數字技術為核心的普惠金融新模式也提高了以資源分配為中心的金融主導功能的效率性。農村金融市場一般被視為尚未被發掘出客戶需要和行業競爭的市場。作為重要橋梁,互聯網能夠引導閑散資本朝著某一具體產業或行業領域迅速聚集,在得到政府有效引導的情況下,資金向著利國利民的相關領域聚集能有效為中小企業、農民和低城鎮低收入群體的創業移動,從而有助于整體收入水平的長期改善,有利于整體經濟發展的提質增效。綜上所述,必須為數字普惠金融的優質發展提供重要的基礎設施,擴大數字金融服務的邊界,破除發展限制,特別是在中國西部的少數地區,此處由于有眾多的山區,傳統金融難以覆蓋到此;金融監管機構也應增加對新金融模式服務對象的誠信教育,以促進普惠金融業務的可持續發展。

其次,必須以更加包容的監管理念促進“金融”與“科技”的相互耦合,拓寬信息邊界,加之創新驅動效應,為普惠金融數字化發展創造更好的發展條件,以破除傳統金融發展過程中形成的“金融排斥”及“金融門檻”等問題。熊彼特[35]認為真正的金融是具有創新的,也提出“金融+科技”的雙輪驅動模式,這說明金融和技術并非單純的相互影響。同時,經濟增長追根溯源來自創新,因此,這種關系應包括金融與技術間的創新關系。本文認為,技術創新與金融互動機制是基于產業與金融分工下促進長期經濟增長的重要動力之一。與此同時,金融互聯互通機制和技術創新之間具備顯著雙向關系,只有通過有效的互動和結合才能促進經濟增長。卡羅塔·佩雷斯(2007)[36]也引用并證實這一觀點,指出激活民營經濟本質是創新發展。數字普惠金融是產生的于數字技術與金融的相互碰撞摩擦之中。只有在普惠金融中加入“技術”和“創新”,才能實現其騰飛式發展。綜上所述,一方面,數字普惠金融的發展道路中,大數據、云計算、區塊鏈、人工智能技術必須隨之進行接連不斷地創新和提升,以承受各種復雜風險;另一方面,技術革新使我們能夠應對長期以來傳統金融發展中“長尾”需求的供給不足問題,數字普惠金得以發展,并反過來在相關的更大范圍內發揮作用。這種良性的雙向互動,共同地帶動了經濟的持續有效增長。為此,西部地區政府應當基于此擴大招商引資,通過如減輕民營企業稅收負擔等方式,有效帶動、有效改善當地經濟發展與優化當地產業結構的民營企業入駐,促進當地不同股權性質企業間的有效競爭機制的形成,為西部地區經濟發展提質增效,從而改善地區落后的商業環境,并有意識地推動貴州及周邊地區的高效發展,使其大數據相關產業的發展領先全國,甚至成為全國示范地區,切實有效地實現創新對當地經濟發展的驅動作用,并為企業創新保持良好勢頭做出貢獻,開發出具有較強適應性的重要技術;為促普惠金融高質量發展,金融監管機構也應該培養具有全面監管概念的創新土壤。

最后,必須實施精準的地區性優惠政策,使普惠金融的發展能夠更有效地助力各個經濟主體,進而促進“金融公平”的實現,促進產業結構高級化的深入發展及發揮其促進經濟高質量發展的功能。產業結構變遷升級存在規律。從縱向水平角度看,生產率的提高促使第二產業和第三產業逐步增長所占權重,其對經濟增長的貢獻不斷加大;從橫向水平角度看,世界經濟發展發展間存在的巨大差異導致必須對同一經濟發展的國家進行比較時才能得到可靠的研究結論,發現第一產業將逐步為第二和第三產業讓位。大量研究也證實了產業結構變遷顯著影響經濟增長。羅斯特(1988)指出,經濟增長進程是一個逐步引領產業,使其進行輪換交替的進程,而新興工業的快速增長是產業結構變化的最強推動力。新的生產與組織方法將通過傳輸各種先進理論推動其他產業的提速,助力經濟提質增效。基于數字普惠金融的金融技術產業,也將成為資本和勞動均在此聚集的未來新金融的主要且重要的產業。綜上所述,一方面,西部地區的政府機構對金融技術企業的發展應予以足夠的重視。從稅負方面入手,運用政府調控手段合理對相關企業和經營者的進行減稅甚至豁免,支持創新創業人才參與基于地方數字普惠金融的金融技術工程項目當中;另一方面,金融監管機構應主動推動具有獨立性的第三方金融科技企業有效地向傳統機構提供新的技術服務,共同促進金融行業的數字技術化轉型,有效促進科技為金融賦能,此外,這還可以促使具有技術水平的中小規模金融機構具備金融科技這項未來發展的重要能力,為中小企業和低收入群體做出貢獻,實現“金融公平”,彌補傳統金融的不足之處。

參考文獻:

[1]張賀.農村金融的功能效應與普惠金融發展——嬗變中的“道德”與制度正義[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2017,34(03):100-105.

[2]黨的十八屆三中全會通過的 《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》中正式提出 “發展普惠金融”的概念。

[3]唐松,伍旭川,祝佳.數字金融與企業技術創新——結構特征、機制識別與金融監管下的效應差異[J].管理世界,2020,36(05):52-66+9.

[4]李永奎,劉曉康.市場力量與政府作用:數字金融促進企業創新的機制探究[J].西部論壇,2022,32(03):46-62.

[5]張賀,白欽先.數字普惠金融減小了城鄉收入差距嗎?——基于中國省級數據的面板門檻回歸分析[J].經濟問題探索,2018(10):122-129.

[6] 張勛,楊桐,汪晨,萬廣華.數字金融發展與居民消費增長:理論與中國實踐[J].管理世界,2020,36(11):48-63.

[7] 段坪利,王淑敏.數字普惠金融與居民收入增長研究——基于地級市和CLDS的證據[J].財會月刊,2021(10):153-160.

[8]謝絢麗,沈艷,張皓星,郭峰.數字金融能促進創業嗎?——來自中國的證據[J].經濟學(季刊),2018,17(04):1557-1580.

[9]何德旭,苗文龍.金融排斥、金融包容與中國普惠金融制度的構建[J].財貿經濟,2015(03):5-16.

[10]郭利根.運用變革思維 大力發展普惠金融[J].中國農村金融,2016(14):5-7.

[11]晏海運. 中國普惠金融發展研究[D].中共中央黨校,2013.

[12]王達.美國互聯網金融的發展及中美互聯網金融的比較——基于網絡經濟學視角的研究與思考[J].國際金融研究,2014(12):47-57.

[13]郭峰,王靖一,王芳,孔濤,張勛,程志云.測度中國數字普惠金融發展:指數編制與空間特征[J].經濟學(季刊),2020,19(04):1401-1418.

[14]錢海章,陶云清,曹松威,曹雨陽.中國數字金融發展與經濟增長的理論與實證[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(06):26-46.

[15]詹韻秋.數字普惠金融對經濟增長數量與質量的效應研究——基于省級面板數據的系統GMM估計[J].征信,2018,36(08):51-58.

[16]焦瑾璞.金融消費者概念的內涵與外延[J].中國金融,2013(08):56-58.

[17]星焱.普惠金融的效用與實現:綜述及啟示[J].國際金融研究,2015(11):24-36.

[18]余曉芳. 包容性金融統計框架初探[J]. 西部金融,2015,05:70-72.

[19]TBeck,ADemirgü-Kunt,RLevine,Finance, inequality and the poor,《Journal of Economic Growth》, 2007, 12(1):27-49.

[20]杜曉山. 小額信貸的發展與普惠金融體系框架[N]. 中國社會科學院院報,2006-07-18003.

[21]肖翔,張韶華,趙大偉. 金融包容指標體系的國際經驗與啟示[J]. 上海金融,2013,08:28-31+116.

[22]王曙光,王東賓. 雙重二元金融結構、農戶信貸需求與農村金融改革——基于11省14縣市的田野調查[J]. 財貿經濟,2011,05:38-44+136.

[23]李濤,徐翔,孫碩. 普惠金融與經濟增長[J]. 金融研究,2016,04:1-16.

[24]黃文.我國中小企業融資現狀及對策探討[J].商場現代化,2008,(12):175.

[25]郭田勇,丁瀟. 普惠金融的國際比較研究——基于銀行服務的視角[J]. 國際金融研究,2015,02:55-64.

[26]C Chang,K Chen,DF Waggoner,TA Zha,Trends and Cycles in China's Macroeconomy,《Emory Economics》, 2015, 30(1):1-84.

[27]宋漢光,周豪,余霞民.金融發展不均衡、普惠金融體系與經濟增長[J].金融發展評論,2014(05):122-133.

[28]付莎,王軍.中國普惠金融發展對經濟增長的影響——基于省際面板數據的實證研究[J].云南財經大學學報,2018,34(03):56-65.

[29]蘇建軍,徐璋勇.金融發展、產業結構升級與經濟增長——理論與經驗研究[J].工業技術經濟,2014,33(02):139-149.

[30]王立國,趙婉妤.我國金融發展與產業結構升級研究[J].財經問題研究,2015(01):22-29.

[31]易信,劉鳳良.金融發展、技術創新與產業結構轉型——多部門內生增長理論分析框架[J].管理世界,2015(10):24-39+90.

[32]羅超平,張梓榆,王志章.金融發展與產業結構升級:長期均衡與短期動態關系[J].中國軟科學,2016(05):21-29.

[33]郭峰,王靖一,王芳,孔濤,張勛,程志云.測度中國數字普惠金融發展:指數編制與空間特征[J].經濟學(季刊),2020,19(04):1401-1418.

[34]Anand S.K. and Chhikara K.S.A, Theoretical and Quantitative Analysis of Financial Inclusion and Economic Growth[J],Management and Labour Studies,2012(2):103-133.

[35]Schumpeter J.The theory of economics development[M],Harvard University Press,Cambridge,1912.

[36]卡蘿塔·佩蕾絲.技術革命與金融資本[M]. 北京:中國人民大學出版社,2007.

作者單位:廣東財經大學金融學院碩士研究生