唐韻

秦巖

摘 要:朝陽,是唐代營州都督府治所柳城所在,是唐王朝在東北地區的政治、經濟、軍事和文化中心。這些年來,朝陽市已發掘唐代墓葬達數百座之多,出土了大量珍貴文物,如生動逼真、形態各異的彩繪陶,瓷伎樂俑就是其中重要一類。文章試就這些伎樂俑,做初步的分析和研究并以饗讀者嗎,旨在使人們對唐朝的伎樂文化有更多的認識和了解。

關鍵詞:朝陽;唐墓;伎樂俑;初步研究

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.06.035

1 唐朝伎樂文化概況

唐朝初年,在東北各少數民族地區設置了一些羈縻性質的州府,當時的朝陽既是唐朝營州都督府治所柳城所在,又是各內附少數民族的雜居區。開元年間又在柳城置平盧節度使,負責管理東北各少數民族事務。當時營州所轄地域十分遼闊,不僅包含今遼西地區,還轄有今內蒙古東部和河北北部地區,營州處于唐王朝東北邊疆前沿,地理位置十分重要。營州成為唐王朝的東北重鎮。

近些年來,在朝陽地區已發現、發掘的唐代墓葬有數百座,出土了大量的陶瓷制品,特別是先后兩批出于墓葬中的伎樂俑,吹、打、彈、拉,姿態各一,形象生動逼真,充分體現了大唐盛世歌舞升平、人們安居樂業的美好景象,也反映出唐朝伎樂藝術的文化面貌。

伎,作為一種重要的音樂文化現象,伎樂已滲透到了唐朝社會的各個階層和領域。唐玄宗時將宮廷音樂分為坐部伎和立部伎兩部。坐部伎在室內坐奏,人數較少,樂器聲音較清細,樂師需要較高的技藝。立部伎在室外立奏,人數較多,樂器聲音較大。后來興起的軍樂,又叫鼓吹、橫吹、騎吹等,是以排簫、笳、角、笛等為主要樂器,常在軍隊行進時吹奏,也有用作儀仗隊或在宴會上演奏和其他娛樂之用,為立部伎之一。

唐代所用樂器達300多種。燕樂中占主要地位的樂器是笙、笛、琵琶、箜篌、篳篥、羯鼓、方響等。安史之亂以后,唐朝的宮廷音樂衰落。唐代墓葬中,多有樂俑發現,充分表現出唐代音樂的興盛和普及。

2 朝陽博物館館藏唐代樂俑

朝陽博物館館藏唐代樂俑多件,分別為立部伎和坐部伎樂俑。

2.1 立部伎

鼓吹樂是以打擊樂器、吹奏樂器等合奏形式為主的音樂。《中國音樂詞典》中對鼓吹樂的解釋最有代表性:“漢以來我國傳統音樂中,一類以打擊樂器與吹奏樂器為主的演奏形式和樂種。”①唐代,鼓吹樂受到空前的重視,主要應用在儀仗、某些重大儀式、喪葬等。作為一種禮儀性音樂,鹵薄是唐代鼓吹的重要載體,是唐代禮制的重要組成部分,可分為:皇帝鹵簿鼓吹,普通鹵薄鼓吹。唐代鼓吹不僅顯示著皇帝至高無上的權威,也是高官貴族政治地位的象征②。唐代鼓吹不僅用于生前,而且死后塑成俑藏于墓葬之中,以彰顯死者生前的榮華、地位。在已經發現的唐代墓葬中,鼓吹俑多發現于唐代兩京地區,其他地區發現甚少。所發現的墓葬,大多為皇室成員、王公貴族及高級官吏,正與“唐制四品以上皆給鹵薄”的史實相印證。

2003年在朝陽纖維廠唐代孫氏家族墓8號孫則墓③中,出土了11件立部伎鼓吹俑,均為釉陶質,通體施綠釉,均為男性形象。立部伎騎馬樂俑亦稱騎吹。

①騎馬擊鼓俑(圖1):4件。形制大小相同。騎傭頭戴尖頂披肩兜鍪,身著緊袖右衽長袍,下身緊腿長褲,足蹬尖頭長筒靴;騎俑面目凝重,表情威嚴,頭部向左微垂,雙目凝視平置馬體左側的園鼓,雙臂舉起作擊鼓狀;雙手握拳,拳中有小孔,原應有桴(擊鼓的槌);右腳踏蹬,左腿偏坐與馬鞍上;馬背上鋪障泥,上置馬鞍,馬鬃自頸平梳至頭頂,整齊規矩。通高32厘米,長25.6厘米,寬11.3厘米。擊鼓俑應為文獻所說“鼓人”,所謂“貴者將出,擊鼓警眾”,騎馬俑排在儀仗隊的最前列。

②騎馬吹排簫俑(圖2):1件。騎俑頭戴尖頂兜鍪,身著緊袖圓領右衽長袍、緊身長褲,足蹬尖頭長筒靴,雙足踏鐙;雙目直視前方,面帶微笑。雙手捧排簫作吹奏狀。馬直立于方形底板上,背部鋪障泥,置馬鞍;馬首微頷,目圓睜,鬃毛梳理整齊。通高31.8厘米,長25.4厘米,寬11厘米。

③騎馬吹笳俑(圖3):1件。騎俑頭戴尖頂兜鍪,身著緊袖圓領右衽長袍、緊身長褲,足蹬尖頭長靴,踏蹬;雙目直視前方,神情凝重肅然。手捧笳作吹奏狀。馬直立于方形底板上,馬首微頷,目圓睜,鬃毛梳理整齊。通高32厘米,長25.3厘米,寬11.2厘米。

笳:中國古代北方民族的一種吹奏樂器,似笛,漢時傳入中原,通常稱胡笳。后在形制上有所變化,形似篳篥。唐代盛行以羊骨或羊角為管、管身無孔的哀笳,管身比胡笳較短。這種哀笳用于鹵薄鼓吹樂,流行于塞北及河西走廊一帶,一直流傳到宋以后。笳有著相當的表現力,“剛柔待用,五音跌進”,善于表現凄愴、哀怨的情感,富有悠遠的穿透力。王維“悲笳嘹淚垂舞衣,賓欲散兮復相依”;杜牧“何處吹笳薄暮天,寒垣高鳥沒狼煙”。

“笳”“鼓”通常用在一起,是一個漢語詞語,意思是笳聲與鼓聲,借指軍樂。如《南史·曹景宗傳》載:“……去時兒女悲,歸來笳鼓竟……”,唐代韓愈的“秋天笳鼓歇,松柏遍山鳴”,宋蘇軾的“蒿稈擊舸菰茭隔,笳鼓過軍鳴狗驚”,明沉采的“笳鼓震天鳴,旌旗耀日明”。

所以,徐效慧在《淺談朝陽孫則墓出土的鼓吹俑》中,將此俑定為吹篳篥是不準確的。

④騎馬擊鐃俑(圖4):5件。形制大小相同。騎俑頭戴尖頂兜鍪,身著緊袖圓領右衽長袍,腰系帶,身體略后傾,面帶微笑;舉臂握拳,拳中有小孔,原應有桴(槌);足蹬尖頭長筒靴,雙腳踏蹬。馬立于方形底板上,馬背鋪障泥,障泥俑墨線畫出豎條紋,其上置馬鞍。馬雙目圓睜,雙耳前豎,鬃毛整齊,頭向內收并右轉,頸上有支架,架頂部有小孔,其上原應有樂器。通高31.6厘米,長25厘米,寬11厘米。

支架上樂器應為鐃。鐃,為打擊樂器,所發音地獄鈸而余音較長。漢樂府中屬鼓吹曲,馬上奏之,用以激勵士氣。也用于大駕出行和宴享功臣以及凱旋班師。鼓聲為陽,故謂文。鐃聲為陰,故為武。文以始之,武以收之,言節奏得宜也。

2.2 坐部伎

1999年,在朝陽紡織廠發現的唐代王君墓④中出土11件樂俑,均為女性形象,為坐部伎樂俑。

坐部伎是中國古代舞蹈,是唐代宮廷樂舞兩大類別之一,創于唐太宗時期。《新唐書·禮樂志十二》載:“……堂上坐奏,謂之坐部伎。”唐段安《樂府雜錄·雅樂》載:“其樂工皆戴平幘,衣緋大袖,每色十二……亦省稱‘坐部。”

1959年河南安陽張盛墓⑤出土一組八件彩繪陶坐部伎俑、女性,跪坐。梳平髻,身著小袖短襦,緊身長裙,裙腰高系,并以絲帶系扎,長裙鋪地。俑分別執銅鈸、琵琶和曲頸琵琶、豎箜篌、橫笛、篳篥、排簫。坐部伎樂隊具體用哪些樂器品種,在歷史文獻中沒有明確記載。陜西唐代李壽墓⑥北壁樂舞壁畫中一組坐式演奏樂隊由12名樂伎組成,坐式,分別演奏箜篌、五弦、琵琶、箏、笙、橫笛、排簫、篳篥、鈸、鞞鼓、腰鼓、貝等12種樂器。從2座墓葬出土樂俑和壁畫可以看出,琵琶、箜篌、笛、排簫等絲竹樂器是樂隊主體,中原傳統樂器和外來樂器兼而有之。

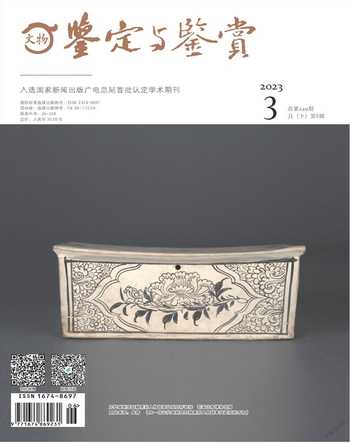

王君墓中出土的“坐部伎”樂俑共11件,6件白陶,俑除雙臂及樂器,合模制作,跪坐姿態、頭飾、服飾相同,只是所持樂器不同;5件青瓷,模制,跪坐姿態、頭飾、服飾相同,演奏樂器不同。樂俑服飾原均繪紅彩,現剝落殆盡(圖5)。

①彈琵琶陶俑通高17厘米,底座寬11厘米。跪坐,頭捖單刀式高發髻,身著紅色低圓領、長袖曳地長裙,腰系帶,雙腿右曲,跪坐于方形臺座上。頭部向左微側,目微合;左手執琵琶,右手作彈撥狀。

琵琶,彈撥樂器首座,撥弦類弦鳴樂器,是東亞傳統彈撥樂器,最早出現在秦朝時。到了唐代,琵琶的發展出現了一個高峰,作為當時非常盛行的樂器,在樂隊處于領奏地位。

②撫箏陶俑通高17.3厘米,底座寬11.5厘米。跪坐,頭捖單刀式高發髻,身著紅色低圓領、長袖曳地長裙,外穿半袖短襦,雙腿右曲,跪坐于方形臺座上。腿上斜置箏,左手撫箏弦,右手作彈撥狀。頭微垂,目視弦。

箏是一種中國漢民族古老的傳統彈撥樂器,早在戰國時期以前(前475—前221),在秦國流行,并融合地方民間音樂,形成有不同音樂風格和演奏技法的地方流派。

③彈箜篌陶俑通高16.8厘米,底座寬11.1厘米。跪坐,頭捖單刀式高發髻,身著紅色低圓領、長袖曳地長裙,腰系帶,雙腿右曲,跪坐于方形臺座上。箜篌豎于身前,雙手張開,分置箜篌兩側,作彈撥狀。頭部微向左側,雙目略合,凝視箜篌。

豎箜篌是一種古老的彈弦樂器,由狩獵者的弓箭演變而來,東漢時隨著“絲綢之路”傳入中原,隋唐時期頗為盛行。

《孔雀東南飛》中有“十五彈箜篌,十六誦詩書”。箜篌音域寬廣,音色柔美清澈,表現力極強。

④吹笙陶俑通高16.3厘米,底座寬10.8厘米。跪坐,頭捖單刀式高發髻,頸部戴串珠式項鏈,身著紅色低圓領緊、長袖曳地長裙,雙腿右曲,跪坐于方形臺座上。雙手捧笙,頭略低垂,兩腮鼓起作吹奏狀。

笙,古時大笙稱為“竽”,小笙稱為“和”。商代甲骨文上已有關于“和”的記載。春秋戰國時期,在詩歌中也常提到這種樂器。我們耳熟能詳的成語“濫竽充數”就是指這種樂器。笙常用作伴奏樂器,由于它音色清晰透亮,亦可用于獨奏。

⑤陶樂俑,通高17厘米,底座寬11厘米。跪坐,頭捖單刀式高發髻,身著低紅色圓領、長袖曳地長裙,腰系帶,身體微微左傾,目光向左平視,雙手攏于袖置于腹前,雙腿右曲,跪坐于方形臺座上。樂器無存。

⑥陶樂俑,通高16.7厘米,底座寬8.5厘米。跪坐,頭捖單刀式高發髻,頸部戴串珠式項鏈,身著紅色低圓領、長袖曳地長裙,腰系帶,雙腿右曲,身體略向左傾,跪坐于方形臺座上。上臂緊貼軀體,小臂缺失。從小臂殘斷處看,原應小臂向前平伸執物。根據李壽墓壁畫坐部伎樂隊樂器組合,結合此俑姿態,推斷所執樂器為鈸。

鈸,鈸源于西亞。到了唐代,十部樂中有七部用鈸,尤其在燕樂中,還有正銅鈸與和銅鈸之分。唐燕樂法曲,有銅鈸相和之樂。

⑦吹排簫瓷俑通高18.4厘米,底座10.7厘米。跪坐,梳平髻,身著紅色低圓領緊、長袖曳地長裙,外穿半袖短襦,雙腿左曲,跪坐于方形臺座上。雙手執排簫,雙目略和,作吹奏狀。

排簫是中國古老的傳統樂器,音色純美自然,宛若清風徐徐,吹面不寒;輕柔細膩,空靈飄逸;如天上的流云,超凡脫俗。

⑧吹篳篥瓷俑通高16.7厘米,底座寬8.5厘米。跪坐,梳平髻,身著紅色低圓領、長袖曳地長裙,腰系帶,雙腿左曲,跪坐于方形臺座上。雙手執于胸前,右手上、左手下,目視前方。俑手原應執樂器,呈演奏狀。從俑姿態,及查閱文獻,原執樂器應為篳篥。湖南省博物館館藏1件完整的唐代吹篳篥俑。

篳篥是一種古代管樂器,也稱管子。維吾爾族、朝鮮族等民族喜愛,經絲路作為胡樂的一部分傳至中原。篳篥音色或高亢清脆,或哀婉悲涼,質感鮮明。

⑨擊鼓瓷俑通高16.2厘米,底座寬9厘米。跪坐,梳平髻,身著紅色低圓領、長袖穿曳地長裙,腰系帶,雙腿左曲,跪坐于方形臺座上。雙手執節鼓置于腹前。

節鼓,隋唐時期多用于隋九部樂、唐十部樂的“清樂”中。北周庾信《三月三日華林園馬射賦》載:“鳥轉歌來,花濃雪聚,玉律調鐘,金錞節鼓。”《舊唐書·音樂志》載:“節鼓,狀如博局,中間圓孔,適容其鼓,擊之節樂也。”宋郭茂倩題解:“三曰大橫吹部,其樂器有角、節鼓、笛、篳篥、笳、桃皮篳篥七種,凡二十九曲。”

⑩拍板瓷俑青瓷,通高18.4厘米,底座寬10.7厘米。跪坐,梳平髻,身著紅色低圓領、長袖曳地長裙,腰系帶,雙腿左曲,跪坐于方形臺座上。雙手執拍板置于腹前。

拍板,為主要的節奏樂器,經常與板鼓配合使用。隋代已應用于樂舞、禮儀和佛教音樂中。到唐代,已在宮廷的燕樂和北方民間流行的散樂中使用。成為重要的節奏樂器。

k瓷樂俑青瓷,通高17厘米,底座寬9厘米。跪坐,梳平髻,身著紅色低圓領、長袖曳地長裙,腰系帶,身體略向右傾斜,雙腿左曲,跪坐于方形臺座上。雙手相搭置于腹前,右手握樂器。樂器殘斷缺失,只余手中斷痕,無從判斷演奏之樂器。

3 結語

朝陽在唐代稱營州,是中原王朝通往東北地區的必經之地,又是東北少數民族南下中原的交通要塞。唐代初始,唐王朝就對東北非常重視,初期在朝陽所設的營州總管府和平盧軍節度使,統領安東都護及營、遼、燕三州,與營州都督共同負責營州軍政事物及東北少數民族事物。所以,當時營州是唐王朝統治東北地區的政治、軍事、文化、經濟中心。因為營州戰略地位非常重要,唐王朝調派了大批軍人、官員到營州戍邊,維護東北地區的安定。唐初,他們和當時營州的一些土著貴族以及契丹、靺鞨、奚等少數民族和諧相處,共同維護大唐王朝東北地區的安寧。出土唐代坐部伎樂俑和立部伎樂俑的墓葬主人—王君、孫則就是在這種時代背景下的營州管理者之一。本文試對這些伎樂俑做初步分析和研究,旨在使人們對唐朝的伎樂文化有更多的認識和了解。

注釋

①曾美月.唐代鼓吹樂研究[J].樂府新聲(沈陽音樂學院學報),2009(2):50-54.

②徐效慧.淺談朝陽唐孫則墓出土的鼓吹俑[J].蘭臺世界,2015(18):167-168.

③韓國祥.朝陽唐孫則墓發掘簡報[M]//遼寧省文物考古研究所,日本奈良文化研究所.朝陽隋唐墓葬發現與研究.北京:科學出版社,2012.

④寇玉峰,李國學,鄧曉純.朝陽紡織廠唐墓發掘簡報[J].邊疆考古研究,2009(00):365-388.

⑤[佚名].安陽隋張盛墓發掘記[J].考古,1959(10):541-545,591-595.

⑥[佚名].唐李壽墓發掘簡報[J].文物,1974(9):71-88,61,96,99.