基于生態化教育理念的“SGT三位一體”校本研修模式及實施

陽海林 蔡敏勝

高質量教師是教育高質量發展的中堅力量,有效的校本研修模式是教師隊伍建設的重要路徑。校本研修模式的建構,需要將學校的辦學理念、學科組的行動綱領、教師的發展策略三者做系統化思考,并有機地融合在一起。學校基于生態化教育理念,積極探索“SGT三位一體”校本研修模式的實施路徑,強調一校一案、一科一策、一師一題,實現學校、學科組、教師三位一體高質量發展。

一、生態化教育理念為學校發展賦能:一校一案

生態化教育是根據教育自身的特點,以生態學的原理和方法來思考和解釋復雜的教育問題,并以生態的方式來開展教育實踐的教育理念和教育實踐策略。基于生態化教育理念的校本研修,堅持以師生的發展為原則,倡導在學校教育生態系統中,每個人都應該有自己的“生態位”。

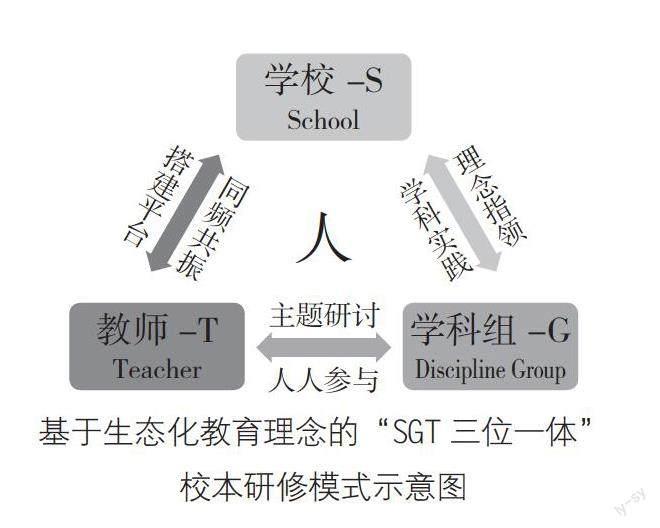

基于生態化教育理念的“SGT三位一體”校本研修模式(如下頁圖),正是以生態學的系統觀、整體觀、聯系觀為指導原則,實現學校(School)、學科組(Discipline Group)、教師(Teacher)三者有機融合、互相助力,促進師生的高質量發展。在這個生態系統中,人在中心,圍繞師生的發展,學校通過辦學理念引領學科組的發展,學科組將辦學理念通過學科實踐落地;學科組結合學科的特點圍繞學校的辦學理念確定研討主題,以課例研究為抓手,讓教師人人參與;教師通過團隊和個人的實踐,讓自身的教育教學行為與學校的發展同頻共振,學校又為教師的發展搭建更廣闊的平臺。

學校的發展離不開學科組和教師的高質量發展,基于生態化教育理念的“SGT三位一體”校本研修模式,始終把師生的發展放在中央,用學校的辦學理念引領學科組和教師的發展,同時學科組和教師通過學科實踐和創造性的教育教學活動促進學校的辦學理念落地。2021年,僅學校層面就榮獲各級各類榮譽十幾項。如:東莞市第三批品牌學校(最年輕的品牌學校)、全國名校聯盟示范學校(東莞唯一)、廣東省中小學教師校本研修示范學校、廣東省交通安全文明示范學校、廣東省綠色學校、廣東省科技創新教育實驗學校、東莞市創客培育學校、東莞市中小學心理監控教育特色學校。

二、學校發展愿景為學科組發展助力:一科一策

學科組是校本研修的主陣地,研修主題的選擇需要結合學校發展的愿景,互相助力。學校在第一個五年發展規劃中提出要探索“走班教學模式”,旨在滿足學生個性化學習的需求。學校提出了“走班教學”實踐的整體構想,就是不把學生固定在一個班級、一間教室,而是或根據項目類別的不同,或根據教學模塊的差異,或由興趣自由選擇,學生在相應的教室里流動上課,充分滿足不同學生的學習需求和發展目標,力求讓每個孩子成為更好的自己。各個學科組在學校發展愿景的引領下,基于學科特點開展走班教學實踐的研究。

語文學科從學生的興趣出發,設計了更符合學生個性成長要求的“項目式走班課程”。通過學科組的策劃與統籌,每周四下午第一節課為五六年級語文項目式走班課,圍繞統一主題,不同班級的教師選擇不同的文本開發相應的走班教學課程,滿足學生個性化學習的需求。例如將《上下五千年》書中歷史劃分為不同的階段進行教學,從古代神話到現代文學,從帝王諸侯到文人才子,從朝代文化到市井百態,力求在中華歷史這一更廣闊的視野下,學生通過前期的文本閱讀結合自身的興趣,進入不同的項目班,在學科融合學習中初步研究中國歷代的政治、經濟、文化、軍事的變遷,在研究中了解書里中國歷史的發展脈絡,感受中國歷史的綿延與曲折,學習古人的謀略與智慧。

在語文項目式走班課程中,通過多種項目形態,落實學生的語言建構與運用、思維發展與提升、審美鑒賞與創造、文化傳承與理解等語文素養的培養。參加過語文項目式走班課程的學生陶晏陽說:“我選擇的是‘三國群星閃耀時這門走班課。課堂上,除了閱讀文章,我們還通過看電影、辯論等多種方式學習,非常有趣。在學習的過程中,我們把學習到的知識變成作品,我們一起制作了三國相關桌游卡牌,一起制作手工書。每個小組制作的手工書的主題各不相同:有介紹三國武將的,有介紹三國著名謀士的,有經典戰役篇,也有三國詩詞選集……走班課程大大地開闊了我們的視野。”

數學學科實施的是“基于表現性評價的小學數學差異化走班教學”模式,創造性地將差異化教學與常規教學相結合,通過表現性評價評測準確了解學生對新知的理解和數學思維水平后,再分成不同模塊的班級進行學習補救和個性化指導。差異化走班教學以4周為一個周期,前3周在自然班進行常規教學,后1周實施差異化走班。前面的“3”是共性學習階段,讓每個學生有足夠的時間獲得均等、良好的數學教育過程,同時也是產生差異的過程;后面的“1”則是個性化學習階段,根據學生學完某一單元后知識掌握和思維之間的差異,“打亂”自然班,分成三個模塊,設計不同層次的教學內容,讓不同的學生在數學學習上有不同的發展。同時差異化教學階段每個模塊的學生是動態的,在學習新單元知識時又回到自然班進行學習。這樣一種整體化思維建構下的走班教學模式,顯然更符合學生的認知規律,更能發揮差異化教學的價值。

數學差異化走班教學已經實施了兩年多,讓不同層次的學生在數學學習上都有了不同的發展,比如模塊三的學生有更多的學習機會去鞏固基礎知識和基本概念;模塊二的學生增強了學習的自信心;而模塊一的學生,學習內容則更有挑戰性。在面向家長的“差異化教學滿意度”的調查中,家長的滿意度達98.47%。數學科組積極梳理和提煉基于差異化教學的研究成果,現有一項市級立項課題,有5篇差異化走班教學的文章發表在《小學數學教師》上,團隊核心成員也榮登《小學數學教師》封面人物。

只有當學科組的發展與學校的發展同頻共振時,學科組的發展才能走上快車道。數學、科學學科獲評廣東省教研基地項目“學科教研基地學校”;在東莞市品質課堂建設項目中,學校語文、數學、道德與法治、音樂、體育、科學、信息技術、英語、心理健康教育科組被評為東莞市“品質實驗組”。學校共有9個學科組被評為市級實驗教研組,學校也成為了東莞市具備“品質課堂”實驗教研組最多的學校。

三、讓教師的發展與學校的發展同頻共振:一師一題

如何讓“生態化教育”辦學理念指引教師發展?教師又如何基于學校的辦學理念,選擇主題開展校本研究?經過4年多的實踐,學校確定了“項目式”研修方式,形成了主題確定、項目組研究、研究成效提煉、分享轉化的路徑。

1.主題確定

圍繞生態化教育這個大主題,學校確定了教師項目申報的五個小主題:“生態化文化”“生態化課程”“生態化教學”“生態化管理”“生態化評價”。每個小主題下面又有子主題,比如“生態化課程”又包括了三個子主題:生態化課程內容的開發策略、生態化課程內容的實施策略、生態化課程的實施策略。教師在級部和學科組的統籌下,成立4~6人的項目組,圍繞以上的小主題,結合教育教學工作的實際,進行項目申報。每個項目就是一個校本課題,需要從研究背景、研究內容、研究價值三個方面撰寫申報書,由學科組、主管部門分別進行審核,最后全校公示,確定為該教師本學期研究的校本課題。

2.項目組研究

項目組結合申報的主題,擬定研究計劃,開展項目研究工作。在項目研究的過程中,項目組的成員既有分工,又有合作;既需要進行文獻的研讀和梳理,又需要進行實踐研究;同時學科組、級部也會指導各個項目組的研修工作;學校定期邀請專家對項目的研究情況進行診斷和指導,為項目組的教師答疑解惑。

3.研究成效提煉

項目研究的周期一般是2~3個月,在學期的最后一個月,項目組的成員要對研究的內容進行梳理和提煉,包括:項目組在研究過程中取得的成效,便于全校推廣;項目組在研究過程中遇到的問題和啟示,便于指導下一階段更好地開展研究。

4.分享轉化

結合梳理的內容,撰寫演講稿、配上PPT,在學期期末總結階段,以TED演講的形式向全校老師進行分享。教師在分享的過程中,既能提升教師的演講能力,又能為教師之間相互學習提供最好的素材。同時,學校會邀請專家現場進行點評,進一步促進成果的轉化。

注:本文系2022年度廣東省校本研修學校專項課題“生態取向的小學校本研修的實踐研究”(課題編號:2022XBYX082)的階段性研究成果。