生成語法和構式語法互洽之可能

侯國金 徐玲玲

摘 要:

嘗試從形式派的轉換生成語法和功能派的構式語法這兩個不同角度例析反義歧義現象,發現各自解釋之缺憾并指出兩派在分析中表現出學理和運作的相通性,而且都需要語用干涉才能更好地呈現諸如反義歧義句之深層歧義發生機制及解讀程序。認為生成學派和認知學派解釋句子的視角和方法各有千秋,若能聯袂互助則可望為“欠規則”的現代漢語句子的理解提供新方法,而打通音、形、義、效關系的“詞匯—構式語用學”便是兩派互洽的契機。在該模式下,形式派和功能派對漢語(及其他語言)反義歧義句及更多類型語句或構式的生成和解讀進行解釋,分則互補互利,合則包容互洽,既保留了各派的核心優勢,又有語用干涉,可望抵達更具解釋力的語言學路徑。

關鍵詞:轉換生成語法;構式語法;反義歧義句;語用干涉;詞匯—構式語用學

作者簡介:侯國金,莆田學院/華僑大學外國語學院教授,語言學博士,主要研究方向:認知語用學、語用翻譯學、語用修辭學(E-mail:nationelf@126.com;福建 莆田 351100;福建 泉州 362021)。徐玲玲,華僑大學外國語學院研究生,主要研究方向:網絡語用學、語用翻譯學。

基金項目:教育部人文社會科學規劃項目“語言庫藏類型學和詞匯—構式語用學的融合研究”(18YJC740054)

中圖分類號:H04? 文獻標識碼:A

文章編號:1006-1398(2023)02-0140-11

引 子

一直被引為主流思想的喬姆斯基(生成)語言學受到了認知語言學的挑戰,兩派語言觀大相徑庭,甚至一一對立(具體差異請看表1),數十年來爭鋒相對,都認為自身學派對語言現象的描寫和解釋更加完備。實際上認知語言學尤其是其構式語法(的四個流派)所提出的學理或觀點,如認知語言學的八個共同基本假設【參見:Taylor, John R.Cognitive semantics.In Keith Brown et al.(eds.).Encyclopedia of Language & Linguistics.(語言與語言學百科全書).上海: 上海外語教育出版社.Vol.2, 2008, pp.569-582.】,幾乎都是逐條針對生成語法的核心理論和論點。喬姆斯基【例如:Chomsky, Noam.Bare phrase structure.In Gert Webelhuth (ed.).Government and Binding Theory and the Minimalist Program: Principles and Parameters in Syntactic Theory.Oxford: Blackwell, 1995: 428-467.】把傳統的語法構式當成“副現象”(epiphenomena),Fillmore等【Fillmore, Charles J.et al.Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: The case of let alone.Language, 1988, (3): 501-538.】的構式語法視之為正常構式,如其對“let alone”的由小及大、以小見大的研究。構式語法不同于生成語法之處,可散見于Jackendoff【Jackendoff, Ray.The Architecture of the Language Faculty.Cambridge: The MIT Press, 1997, p.48.】,Kay & Fillmore【Kay, Paul.& Charles J.Fillmore.Grammatical constructions and linguistic generalizations: The Whats X doing Y? construction.Language, 1999, (1): 1-33.Note of p.31.】,Langacker【Langacker, Ronald W.Cognitive grammar.In Keith Brown et al.(eds.).Encyclopedia of Language & Linguistics.(語言與語言學百科全書).上海: 上海外語教育出版社.Vol.2, 2008, pp.538-542.p.539.】的論述,詳見于Goldberg【Goldberg, Adele E.Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language.Oxford: OUP, 2006, pp.205-206.】的論述。在我國,兩派互相抨擊,如“石王之爭”【石毓智:《喬姆斯基語言學的哲學基礎及其缺陷——兼論語言能力的合成觀》,《外國語》2005年第3期,第2—13頁。王強:《談石毓智(2005)一文中的問題》,《外國語》2006年第4期,第39—46頁。】。

兩派觀點引入中國后都如投石激浪般轟動了漢語學界。在此之前,漢語研究者運用傳統語法從句型(以句子結構為劃分標準)【例如:張斌, 胡裕樹:《漢語語法研究》,北京: 商務印書館, 1989.范曉:《漢語的句子類型》,太原: 書海出版社, 1998.】,句類(以句子的語氣為劃分標準)【如:袁毓林:《現代漢語祈使句研究》,北京: 北京大學出版社, 1993.邵敬敏:《現代漢語疑問句研究》,上海: 華東師范大學出版社, 1996.】,話題和語序【如:Yuan, Yulin.Cognition-Based Studies on Chinese Grammar.Tr.by Guoxiang Wu.London & NY: Routledge, 2017.】等角度對現代漢語句子進行分類,單從句子表層形式出發而不考慮其語用意義,抽象概括而成的句法不僅無法體現漢語的層次性,且構造的句子系統模糊而籠統,解釋不了“欠規則”的、多發歧義的漢語難句。兩派語言觀的傳入給了漢語學家們新的啟發,尤其是從Fillmore et al.【Fillmore, Charles J.et al.Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: The case of let alone.Language, 1988, (3): 501-538.】以及Kay & Fillmore【Kay, Paul.& Charles J.Fillmore.Grammatical constructions and linguistic generalizations: The Whats X doing Y? construction.Language, 1999, (1): 1-33.】研究習語構式開始興起的構式語法【侯國金:《詞匯—構式語用學》,北京: 國防工業出版社,2015年,第95—96頁。】,更是為漢語研究者考察漢語句子揭開了新篇章,開始重視對形式與意義相匹配的具體構式的研究,“考察分析句式內部詞語之間的語法關系與語義關系”【陸儉明:《 “句式語法”理論與漢語研究》,《中國語文》2004年第5期,第412頁。】。Goldberg【Goldberg, Adele E.Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure.Chicago: University of Chicago Press, 1995.Goldberg, Adele E.Constructions: A new theoretical approach to language.Trends in Cognitive Science 2003, (5): 219-224.Also in外國語, 2003, (5): 1-11.Goldberg, Adele E.Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language.Oxford: OUP, 2006.】持續的論元結構研究為難以解釋的句法現象如“施事—動作—受事”和“受事—動作—施事”兩構式共存現象提供了分析思路【陸儉明:《 “句式語法”理論與漢語研究》,第412—416頁。】,學者們以特殊句式特征為標準將現代漢語語句歸為主謂謂語句、把字句、被字句、連動句、兼語句、存現句、雙賓語句等句式類別【張斌、陳昌來:《現代漢語句子》,上海: 華東師范大學出版社,2000年。】,在一定程度上推動了現代漢語句法研究的進展,但對一些句子還是難以定義或類分,如a.“小王護送老人回家”(例句取自張斌、陳昌來的著作【張斌、陳昌來:《現代漢語句子》, 2000年。】)可理解為兼語句(小王護送老人,老人回家),也可理解為主謂短語作賓語句(小王護送:老人回家);b.“他種院子里一些花”(同上)。這里的“院子里”是理解為地點狀語還是間接賓語呢?至于表層一樣的漢語歧義句,更是無法說明。

下文以詞匯—構式語用學的理念為基礎,以兩個網絡方言段子中的反義歧義句(表層結構相同的姊妹歧義句)為例,分別從(形式語言學的)轉換生成語法和(認知語言學的)構式語法角度,對其中的三對歧義句進行釋析,指出各自解釋的不足之處和語用信息對二者解釋之必要性,并試圖結合兩派的語句分析觀念和方法,論證這對“宿敵”實可互容互助,為表層相同的漢語歧義句的解釋提供一種新路徑。

一 漢語反義歧義

現代漢語因其謂語復雜【張斌、陳昌來:《現代漢語句子》,2000年。】、主題化現象普遍【王明華:《二十年來漢語句型研究》,《浙江大學學報(人文社會科學版) 》2001年第4期,第61—66頁。】而存在大量歧義現象,字、詞、句表達不止一種意義的現象俗稱“歧義、兩可”(ambiguity)【Richards, Jack.C.& Richard Schmidt.Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics.London: Longman, 2010, p.24.】。“所謂歧義句是指同一表層結構對應著兩種或兩種以上的深層含義”【李富強:《漢語歧義句語義例析》,《青年時代》2016年第11期,第1頁。】。而“反義歧義”(counter-sense ambiguity)句就是含有相反意義(導向)短語的語句,如例(1-2)。產生歧義的原因有很多,如句子結構層次不清,詞義多且模糊,指代不明或省略等(同上)。這不僅讓母語為非漢語的人一頭霧水,甚至不了解語境信息的中國人也難以判斷句子的真正含義。日益盛行的網絡方言(weblect)常以妙用歧義而達到引人注目的幽默、反諷效果【劉文文:《網絡歧義句探析》,《現代語文》2015年第1期,第125頁。】,具有強大的包容性和創造力。上述反義歧義句短時間內便能引起網民的關注。下例是2016年奧運會期間一些網民受中國球類賽事結果觸動而創造的兩個有趣的諷刺段子:

(1)中國有兩個體育項目大家根本不用看,也不用擔心。一個是乒乓球,一個是男足。前者是“誰也贏不了!”,后者是“誰也贏不了!”;最佩服的也是這兩支球隊,乒乓球隊和男足。一支是“誰也打不過”,另一支是“誰也打不過”,——這漢語的表達也是醉了。

(2)有人批評M君不懂足球而當足協主席,M君怒了:“你看公安法院的懂法律嗎?教育部的懂教育嗎?證監會的懂股票嗎?我好歹還懂個球!你們懂個球!”

這兩個段子的有趣之處是三對反義歧義句的巧妙使用:

(3)a.中國乒乓球隊:誰也贏不了!

b.中國男足隊:誰也贏不了!

(4)a.中國乒乓球隊:誰也打不過!

b.中國男足隊:誰也打不過!

(5)M君:a.我好歹還懂個球!b.你們懂個球!

每對句子包含的兩句話其表層結構幾乎完全相同,但通過上下文和背景知識(即語境信息),我們能夠判斷每句話的不同意義。例(3、4)的“誰”都是指“任何球隊”,后加“也”接否定式為“任何球隊都”之意,即(3a)意為“任何球隊都贏不了中國乒乓球隊!”,(3b)意為“中國男足隊贏不了任何球隊!”。(4)與(3)同理,只是動詞有異:變“贏不了”為“打不過”。由于(3a)與(4a)、(3b)與(4b)其表層結構和深層結構基本無異,下文各節的相關分析就把上述的(3a、4a)合為“中國乒乓球隊:誰也贏不了/打不過!”,把(3b、4b)合為“中國男足隊:誰也贏不了/打不過!”。再說(5a),意為“我(M君)好歹還懂(一)個球(乒乓球)!”,(5b)則是“你們(指責M君的網友們)懂個球(什么也不懂)!”。

這三對反義歧義句有代表性地展現了漢語歧義句的復雜難解性,那么單以形式派的轉換生成語法或功能派的認知語言學(構式語法)角度予以解釋,其解釋力又如何呢?

二 生成學派可能的解釋

(轉換)生成語法由Chomsky于1957年創立并一直不斷修訂和發展【侯國金:《語言學百問和碩博指南》,成都: 四川大學出版社,2009年,第84頁。】,認為句子在表達出來之前在腦中就已形成了一個固定的概念結構【喬姆斯基不用該術語,Ray S.Jackendoff發展喬姆斯基理論所成的概念語義學使用該術語,認知語言學也用。】即“深層結構”,通過詞匯插入和結構調整轉換生成“表層結構”,強調句法的自治性,一般只需從形式上作出描述而無需參照語用和其他因素【王寅:《認知構式語法》,第30頁。王克獻、王輝:《構式語法的語用維度》,《南京理工大學學報(社會科學版) 》 2014年第5期,第67頁。】。從例(3)的姊妹句可見,“贏/打”作為謂詞要求兩個論元,即施事(agent)和客體(theme,相當于認知語言學的“受事/patient”)。(3a)的施事是“誰”,客體是“中國乒乓球隊”,客體在表層結構中被隱藏了起來;(3b)的施事是“中國男足隊”,客體是“誰”,施事在表層結構中被省略了,客體被提至謂詞前以形成與(3a)相同的表層結構,巧設反義歧義來攫取諷刺的語(用)效(果)。下面用X—杠理論的樹形圖來分析該例姊妹句的深層結構以觀其“轉換”過程【所論核心不是Top(話題)位置上的“中國乒乓球隊、中國足球隊”,故略之。】:

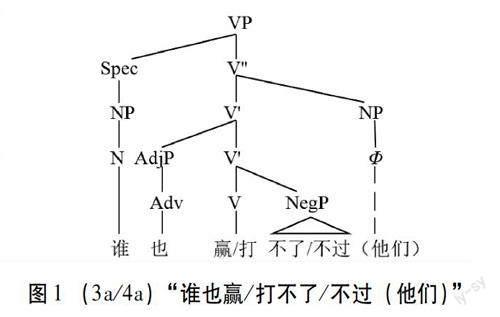

轉換生成語法將句子看成是層層往下延伸的短語而進行樹形圖剖析,認為短語和語句具有全息性且短語和(典型)句子都屬于向心結構,必須有個“中心語”(head)成分。圖1為強調動詞的重要性而將句子看成一個動詞短語(VP),VP([誰]也贏不了/打不過)是最大投射,V(贏/打)作為中心語是零投射,其標志語(Spec)為名詞短語(NP)“誰”,補語NP“他們”被補充還原于客體位置,因表層結構中未顯現而用Φ表示。形成中間投射(兩個V')時還有對附加語

短語(AdjP)“也”和否定短語(NegP)“不了/不過”【生成學派常把“不、沒”類放在NegP的標示語位置,把“了、著、過”類放在Asp(體)的位置。這里是為簡約。】的安排。從圖1可以看到句子形成表層結構時僅省略客體“他們”,未發生移位(move[ment]),屬無標記,不難理解。然而表層結構雷同的(3b)卻又如何?

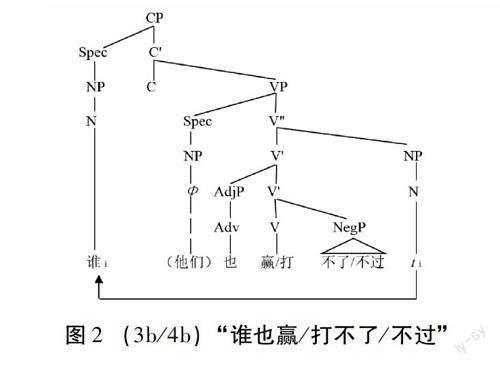

圖2明顯要復雜得多,在生成表層結構之前發生了施事“他們”的填補和客體“誰”的移位。為了解釋NP“誰”從VP“他們也贏不了/打不過誰”中移位至整個VP之前的現象,句子被作為CP(標句詞短語)進行分析(大句套小句的形式),最初的深層結構還是依照“施事—謂詞—客體”這樣的次序進行組構(composition)或融合(merge),但為了形成最后的表層結構,位于VP 標志語(Spec)位置的施事NP“他們”被省略了,客體角色NP“誰”從VP的補語位置被吸引至CP空著的標志語位置,放在了整個VP短語之前,可見NP“誰”的移動語跡(從tⅰ到“誰ⅰ”)。

上述兩圖的分析仿佛只關注形式轉換,如省略、移位等,但若不聯系上下文語境和情景語境,如中國乒乓球隊和男足隊的水平狀況尤其是其在歷屆奧運賽事上的“戰績”,讀者就難以領會上述句子的深層含義,遑論區分出(3a)和(3b)不同的深層結構和轉換過程。且不說判斷“贏/打”這個謂詞要求施事和客體兩個題元角色需要依靠一定詞匯和語法知識,這些知識的積累本也離不開通過體驗構成的認知系統,更離不開具身體驗的認知語用基礎;單說假如我們看到相同表層結構的(3a、b)句,不被告知前者所描述是中國乒乓球隊,后者則是中國男足隊,僅憑這兩句話又怎能解讀其意?上述樹形圖分析和解釋也是有形無意,或有形少意,是不可思議的。我們知道,句子的形式無法徹底脫離意義/功能而自足,那么,轉換生成語法的解釋也不可能真正脫離語用信息而達到自圓其說。對(5a、b)的分析也是如此。M君這兩句話是對網民貶損他不懂足球還當中國足協主席的言論的回擊,他表示自己無論如何還懂一個球即乒乓球,而那些批評他的人什么都不懂。句子的歧義出在“個球”之上,且看生成學派(可能的)看法:

圖3將(5a)看成一個VP,標志語為NP“我”,“好歹”和“還”作為附加語短語來修飾中心語即動詞“懂”,其后作為客體角色的名詞短語“個球”是省略數詞“一”的數量(限定/Det)詞組,“球”即指乒乓球。再看也包含“懂個球”的(5b):

圖4對“個球”的分析完全不同,將其作為語氣標記(MM)接在中心語“懂”之后,這里的“個”不是量詞,“球”也不表實體,“個球”合并一處成為漢語口語中的語用否定(語氣詞),意為“什么也不”“什么也沒”。圖4雖然(酌情借用語義手段)畫出其深層結構,也無法顯示“個球”其表否定的特殊語用修辭功效。面對此類及更多慣用語和浮現構式,生成學派有時顯得乏力,難怪生成語言學者要將習語、慣用語等視為“邊緣成分”了【王寅:《認知構式語法》,第30頁,生成語法也能把“懂個球”(再如四川方言的“V個錘子/鏟鏟”)類習語視為一個詞項(lexical item),直接存儲在詞庫中(根據姜兆梓、王強等[分別私信])。】。

從(5a、b)姊妹句的分析可見,為著意強調形式相同而意義迥異的語效,“個球”一詞分別表示“量詞+實體”和“虛詞+虛體”,前者表肯定,屬原意用法(literal use),后者則表否定,屬隨意用法(loose use)。這些判斷都離不開各種宏觀和微觀語境,即M君曾是乒乓球賽事世界冠軍,在足球方面沒有業績,過去負責乒協,現在負責足協。上述判斷也離不開一定的語言知識,含對“好歹、還”等以及兩個感嘆號所賦予語句的語氣和情感(意義)的了解。以上“語用信息”功不可沒,分析者不能不察。

強調形式的生成學派需要運用語用知識,否則無法解釋屬隨意用法的習語和慣用語以及上述形式上表層結構接近或相同的構式。那么,強調“形義一體”“形式功能一體”【王克獻、王輝:《構式語法的語用維度》,第67頁。】的認知語言學的構式語法又當如何?它又是如何解釋上述反義歧義的呢?

三 認知學派可能的解釋

構式(construction)是語言中音、形、義、效的四合一結合體【侯國金:《詞匯學和構式語法的語用性及其三個學科過渡》,《外語研究》2015年第5期,第19頁。】,因此,構式語法強調句義不是簡單的詞義相加。構式具有完型性、傳承性、多功能性等特點。一個新構式的形成叫做“構式化”(constructionalisation)【所謂“構式化”,指的是“由原先獨立的語言素材構造出一個全新的語法模式或構式”或“對一個既有構式進行重組從而導致越加模糊的結構意義”(Hoffmann, Thomas & Graeme Trousdale (eds.).The Oxford Handbook of Construction Grammar.Oxford: OUP, 2013, Chapter 5, 23.3)。】,意味著語言庫藏(linguistic inventory)有新成員入庫。構式本身有意義,凝結了句法、語義和語用等諸多因素【王寅:《認知構式語法》,第29頁。】。

(3a、b)是周遍性構式“Wh-+都/也+VP”【該構式由周遍性代詞“什么”“誰”等后加“都/也”類總括性副詞而成,詳見:杉村博文:《現代漢語“疑問代詞+也/都……”結構的語義分析》,《世界漢語教學》1992年第3期,第166—172頁。袁毓林:《“都、也”在 “Wh+都/也+VP”中的語義貢獻》,《語言科學》2004年第5期,第3—14頁。王玉麗:《周遍性主語與副詞“都/也”的關系》,《現代語文》2008年第11期,第34—36頁。】同“NP+V不了(過)”構式的糅合,形成新的“Wh-+也+V不了(過)”構式。“Wh-”在這里是表示任指的疑問代詞“Who/誰”,與總括性副詞“也”一起表示“任何(球隊)都”之意。根據盧英順【盧英順:《“V不了(O)”結構的語法意義及相關問題 》,《漢語學習》2010年第2期,第40—47頁。】,“V不了(過)”的語法意義有四種:1)“不能、無法”;2)表“推測”;3)“V不完”;4)表“不需要”,這里是“不能、無法”之意,和1)相同。“V不了(過)”是雙論元結構,要求施事和受事兩個論元,動詞后面的賓語/補語可省略或前置【董芳:《從轉換生成語法看“NP V不了”結構中的一類歧義現象》,《現代語文》2014年第8期,第156—158頁。】。通過背景知識,我們判斷(3a)的施事是“誰”即“任何球隊”,受事“中國乒乓球隊”被省略,“誰也贏不了!”是“任何球隊都無法打贏/打過/打敗/勝過中國乒乓球隊!”之意。而(3b)的施事“中國男足隊”被省略,受事“誰”被前置至動詞之前,這里的“誰也贏不了!”表達的意思是“中國男足隊無法打贏/打過/打敗/勝過任何其他足球隊!”。

(5a、b)和以往討論的構式“V個N/X”【周清艷:《特殊“V個N”結構的句法語義及其形成動因》,《語言教學與研究》2012年第3期,第66—73頁。 宗守云:《試論“V+個+概數賓語”結構》,《世界漢語教學》2013年第1期,第65—72頁。王姝:《 “V個X”結構的生成: 輕動詞解釋》,《語言教學與研究》2015年第4期,第60—67頁。】不同,后接的賓語并非只有純實體意義,用“個”實現輕巧、隨便和貶值的功能,如“不就買個菜嗎?”“去洗個手”等,而是與“球”這個既可作實詞表實體又可作虛詞表否定的特殊小品詞一起構成新構式“NP+V個球”。如上述,(5a)中的“個”是量詞,省去了前面的數詞“一”,“球”是名詞,特指乒乓球、足球或其他任何特定球類運動。(5a)意為“我無論如何還懂一個或一種球即乒乓球!”,(5b)的“個球”作為慣用語而不可分割,在漢語口語中加上輕視或憤怒的語氣(詞)常用于否定前面的動詞。(5b)意為“你們什么都不懂!”“你們懂個屁!”。在(5b)中,“個”字詞義上避實就虛,只有語法意義(引出補語)。(比較:生成語法樹形圖似乎只能將此處的“個球”歸類為語氣詞短語,而置其特殊語用功效于不顧)

以上生成學派和認知學派的解釋不是相關語言學家如實的解釋,而是我們立足轉換生成語法和構式語法的語言觀和分析方法給予的虛擬解釋,旨在從兩派角度對這些反義歧義的分析中呈現它們各自的偏重點,對比其優勢所在和劣勢所在,以便下文論證兩派可在語用干涉下互補自洽,或在“詞匯—構式語用學”中聯袂互洽,以更好地解釋漢語難句。

四 語用干涉下的派間互補

認知學派是從反對和批評生成學派的學理這一基礎上起步的,兩流派之間不見足夠的交流,普遍看法是兩派語言觀互不兼容【胡旭輝:《認知和生成學派視角下的構式理論對比研究——以構式語法和第一語段句法為例》,《外國語》2012年第3期,第20頁。】。屬于認知學派的構式語法一開始就和生成語法叫板,是生成語言學的“宿敵”。前人有很多論述過二者的差別【如鄭世高、戴衛平:《生成語法·構式語法·差異對比》,《現代語文》2012年第3期,第6—9頁。伍玲:《從轉換生成語法到構式轉換——句法語義接口的建構》,《西南農業大學學報(社會科學版) 》2014年第2期,第46—48頁。】,但也有學者于唇槍舌劍之間洞察到了其間的相似之處乃至相容之處【如胡旭輝:《認知和生成學派視角下的構式理論對比研究——以構式語法和第一語段句法為例》,《外國語》2012年第3期,第16—21頁。袁野:《新構式語法的外框架模式與漢語短語研究》,《外國語》2013年第3期,第48頁。張松松、汪少華:《從生成語法到構式語法——HAVE的個案分析》,《外文研究》2014年第1期,第23—24頁。】。

單從上述的兩派角度而非語用學視角對三對“歧義姊妹句”進行的嘗試性分析中就能看到兩個流派間的些許相通之處,例如,都對句子進行解析,重視詞語/短語分析,認同(語言級階[rank])全息性,甚至都運用論元結構理論來解釋,只是角度和方法有所出入罷了。不難看出,兩派在釋析句子時自覺或不自覺地(不可避免地)考慮了其所處的各種微觀語境(上下文、句子語氣等)和宏觀語境(背景知識、目標群體、交際目的等),外加我們的認知活動和涉身體驗。語言和語言交際根本上受制于“語用支配原則”,語句的生成和解讀都要經過大腦有意識或潛意識的語用(意義的)分析【侯國金:《詞匯—構式語用學》,第255—257頁。】。強調形式與功能一體化的構式語法自然不必多說,事實上是收斂地、保守地接納語用,而標榜形式“自足”的生成語法更不會輕易接受語用(或[狹義認知語言學的]認知)。但倘若沒有“語用干涉”(pragmatic interference),即不考慮各種語境素(contexteme),兩派分析一般詞語、構式和句子時就捉襟見肘,面對上述反義歧義就更是“望歧興嘆”。因此,兩派都需要借助對語用(手段和效果)的考慮來把握句義的生成,呈現詞匯的深層含義和語句的多重意義尤其是其語用含義。

在強調兩者差異的同時,人們已經看到構式語法是從轉換生成語法的(批判和反思)基礎上發展而來的這一事實【王寅:《認知構式語法》,第33頁。】。生成語法有無法解釋的“邊緣成分”,構式語法對語用功能的些許關照可以彌補這一點;構式語法的解釋雖合情合理,但對于構式的形成過程不如生成語法的樹形圖來得清晰生動。例如,涉及到有標記用法的(3b、4b),生成語法解答了怎么從深層結構到表層結構轉換的問題,通過樹形圖上直觀的補充(隱含的施事“他們”)和移位(客體“誰”移動的語跡)來展現;而構式語法則解答了為什么進行轉換的問題,也即,人們利用預設的各種語境知識而啟用反義歧義句來引發諷刺辯駁的語效。兩派的分析和解釋所用的方法和角度有些差別,結果是各有千秋。有意思的是,一方面,構式語法的一些論著有種種圖形作業,除了Langacker諸多論著中的盒式圖,再如Sag【Sag, Ivan A.Sign-based construction grammar: An informal synopsis.In Hans C.Boas & Ivan A.Sag (eds.).Sign-Based Construction Grammar.Stanford: CSLI Publications, 2012, pp.69-202.】、Sag et al.【Sag, Ivan A.et al.Introducing sign-based construction grammar.In Hans C.Boas & Ivan A.Sag (eds.), Sign-Based Construction Grammar.Stanford: CSLI Publications, 2012, pp.1-29.】等的諸多半盒式半樹形圖。另一方面,生成學派的新近路數,例如Chomsky【Chomsky, Noam.The Minimalist Program.Cambridge, MA: The MIT Press, 1995.】的最簡方案和(語言的)“最優設計/計算”(optimal design/computation),Reinhart【Reinhart, Tanya.Interface Strategies: Optimal and Costly Computations.Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.】的“接口策略”(interface strategies),都顯得更加開放包容,提出了接通形式與語音和語義的關系,或者說打通概念意向系統(本質上歸屬于語義和語用)和神經運動系統的關系,其關鍵詞是“語境、語用”【Reinhart, Tanya.Interface Strategies: Optimal and Costly Computations.Cambridge, MA: The MIT Press, 2006.另見:姜兆梓、謝楠:《<接口策略>評介》,《當代語言學》2009年第4期,第367—371頁。吳道平:《為何形式主義?》? 《外國語》2012年第5期,第3頁。】。因此我們認為,兩派如能聯袂解釋,異中求同,立足于共同關注的詞匯含義和不可避免的語用考慮,則能互洽互助,就上述難句而言,也能給大家一個更切當合理、自洽互洽的解釋,而新興的“詞匯—構式語用學”的理念便提供了這樣的一個契機。

五 詞匯—構式語用學中的兩派互洽

詞匯—構式語用學從語言的全息論(holography)角度看到詞匯和構式其實是互相包含的關系【侯國金:《詞匯學和構式語法的語用性及其三個學科過渡》,《外語研究》2015年第5期,第17頁。】,詞與構式都隸屬語義學,而且“在很大程度上是語用問題”【侯國金:《詞匯學和構式語法的語用性及其三個學科過渡》,第17—21頁。】,因此該論提出“從詞匯學到詞匯語用學”“從構式語法到構式語用學”“從詞匯語用學和構式語用學到詞匯—構式語用學”的三個過渡,強調認知、修辭和社會的語用性【侯國金:《詞匯—構式語用學》,第241—255頁。】,完成詞義、語法、構式和語用方面的結合,形義相對,形成一種新路徑以解釋疑難構式,遑論一般構式。侯國金、黃小萍等【侯國金:《 “的時候”誤用的詞匯語用批評》,《當代外語研究》2013年第10期,第13—17頁。侯國金:《詞匯—構式語用學》,北京: 國防工業出版社,2015年。黃小萍、侯國金:《涉身調變致使動詞構式的詞匯—構式語用學分析》,《外語學刊》2015年第6期,第45—49頁。】就采用了詞匯—構式語用學的理念解釋了“的時候”“涉身調變具體致使動詞構式”“某V某的N”等具體/實體構式(或稱“語式/construct”)以及從詞到篇的一些常見構式,論證了詞匯—構式語用學在句法解讀上的強大包容力和可靠性。對于本文列舉的復雜歧義句,假如形式派和功能派能從“詞匯—構式語用學”的角度聯手合作,其解釋會直觀易懂且理據充分,既回答了歧義的成因問題,又解決了如何構式化、如何生成構式(含)義和語用(含)義等問題。具體分析如下:

先看(3a、4a)的“中國乒乓球隊:誰也贏不了/打不過!”。如圖5所示,“誰”是表任指的代詞,在這里指“任何球隊”;“也”是常用于否定句的總括性副詞,與“都”同義。在“誰也不/沒V”這個周遍構式中“誰”“也”“不/沒”三者是不可分的,也即是該構式的充要成分。

可惜圖形中不能把“也”劃入“誰”或“不/沒”的范圍。“贏不了/打不過”屬“V不了(過)”構式,謂詞要求施事和客體兩個論元,根據中國乒乓球隊在國際賽事上的輝煌戰績(請注意圖中最前面的“語境”,指關聯和預設的語境信息,下同),我們可以判斷施事是任何球隊,客體是中國乒乓球隊,這里客體被省略以加強語氣;這些詞匯與語用信息結合,構式化而生成的“Wh-+也+V不了(過)”構式在此句中所表的構式(含)義為“任何球隊都贏不了/打不過(他們)”,

通過圖5對客體NP“他們”(即中國乒乓球隊)的補充可判斷,此句的語用(含)義為“任何其他乒乓球隊都贏不了/打不過中國乒乓球隊!”。

(3b、4b)的“中國男足隊:誰也贏不了/打不過!”的詞匯意義與上述(3a、4a)相同就不贅述了,區別產生于不同的語用干涉。如圖6:根據中國男足隊屢戰屢敗的“敗績”,可以判斷

施事是中國男足隊,客體是任何球隊,這里的施事被省略,客體被提至謂詞之前以形成與(3a、4a)一樣的表層結構從而引發諷刺效果。通過圖6對施事NP“他們”(即中國男足隊)的補充并從客體“誰”的移動語跡看其原本的位置,可判斷這里的“Wh-+也+V不了(過)”構式其語用義為“中國男足隊贏不了任何其他足球隊!”。

如圖7所示,在(5a)的“我好歹還懂個球!”中,“我”指M君;“好歹”源于“好也罷、歹也罷”,表示“無論如何、不管怎樣”【馮璠、葉建軍:《語氣副詞“好歹”的源流》,《通化師范學院學報》2016年第5期,第36—39頁。】,和后面的副詞“還”一起意為“無論如何還”;“懂”這里表“了解”;“個、球”是原意用法,幾乎是量詞“個”加表示實體的“球”(見圖7中“Det+N”的圖解)。“一”字在(5a)中可要可不要,因為漢語“量名”構式在默認情況下可視為“一”字省略,如“有(一)個蘋果”“寫了(一)本小說”。須注意這里的“個球”和“一個球”還是有區別的,前者是動補構式(構式義大致是“懂點球”),后者為動賓構式(構式義大致是“懂一種球”)。論音韻,(5a)的“個、球”都要重讀,至少不能作輕聲處理。根據M君曾是乒乓球冠軍的經歷來判斷,此處的球指乒乓球;構式化的產物是“V個球”構式,所表為“了解一種球(類運動)”之意,整個語句的構式義是“我(M君)無論如何還懂一種球(類運動)即乒乓球!”,其語用義則是“我是懂球的”“球路相通,我懂乒乓球也就懂點足球”。

再看(5b)的“你們懂個球!”,因這是M君對抨擊他不了解足球還當足協主席的網民的回應,“你們”是指“那些網民”;“個、球”是隨意用法。這里的“個”由于“一”的習慣性脫落而衍變為補語標記,和“得”相仿。再如“她會哭(他)個天昏地暗”(“一”字必須省略)。“球”是男人私處部位的婉稱,是欠雅委婉語。合起來“V個球”是口語、俗語、俚語體宣泄構式。因此,“個”要輕聲處理,“球”也是,至少不能重讀。根據(5a)的兩個副詞“好歹”“還”以及兩個感嘆號表達的強烈憤怒之情,可判斷“個球”是(語用修辭)否定,即是圖8中的語氣詞,也是否定短語。構式化的產物是“V個球”構式,構式義為“什么都不懂”,整個語句的構式義則是“你們(這些網民)什么都不懂!”,其語用義則是“你們這些不懂乒乓球或足球的網民根本沒資格取笑懂乒乓球也略知足球的我!”。

圖5至圖8是根據詞匯—構式語用學的解釋所畫,以具體構式(語式)為起點,借鑒了生成語法X—杠樹形圖的短語分析模式,但彌補了生成學派不怎么關注的語義和語用(要素),

如標點符號“!”的添加,“個、球”的原意或隨意用法,當事人的“球史”背景預設,等等。單說這個“!”,標點符號并非只是結句的象征,更具有語義和語用功能。這三對反義歧義句都以“!”結尾,幫助全句表達了意欲表達的態度意義(attitudinal meaning),如驚嘆、諷刺、憤怒、輕視等。這些句子的態度意義是其句義的突顯義。上述句末標點在語句或構式的形意制衡上發揮著不能忽視的功效,如同猿猴以尾巴制衡其樹間飛躍。這些恰恰是只關注形式分析的轉換生成語法所忽略的。

由此可以看出,詞匯—構式語用學“拆除了橫亙在詞匯和構式之間,語音、形態、語法、語義、語用之間,以及語義學和語用學之間的深溝厚籬”【侯國金:《詞匯—構式語用學》,第21頁。】,認為構式意義不是詞匯意義的簡單相加,在語用干涉和語音相配后可促進構式化,并表達不同的具體構式義和語用義。生成學派和認知學派的理念可在詞匯—構式語用學的基礎上互助互洽,結合兩派各自的優勢(或形式變化或功能分析)對反義歧義的理解和解釋作出更加全面和完善的解答,既有力地再現了語言的線性特征【侯國金:《詞匯—構式語用學》,第361頁。】,展現了構式義和句義的形成過程,又彌補了因對語用層面涉及不深而解釋力單薄的缺憾,明晰了產生歧義之處,為漢語反義歧義類難句的解釋提供了新路徑。

六 結 語

語言學的兩大流派即形式派和功能派長期不和,呈現出針鋒相對或老死不相往來的僵局。其實兩派是可以互學互補至少互通互商的。2005年7月,構式語法和生成語法的一些代表人物在美國語言學會的一次暑期班里面對面地討論了語言習得等問題,這樣的洽商一定是雙贏或多贏的,不妨保持這樣的對話傳統。本文以近期流傳的兩個網絡方言段子中的反義歧義句為切入口,先后從轉換生成語法和構式語法兩個不同角度進行嘗試性、實驗性例析。筆者發現,轉換生成語法的樹形圖分析具有鮮活性和一定的解釋力,然而看不到所析結構的義和效。構式語法強調形式與功能一體化,卻失卻了關系闡釋的立體感。兩者的共同缺點是重描寫輕解釋,或者干脆無解釋。兩者要么全然沒有語用,要么對語用層面的考慮和解釋不夠深入,導致各自的實例分析,如對漢語反義歧義的解釋,有顧此失彼的可能。

必須指出,認知語言學界對轉換生成語法長期的對峙態度催生了些許誤解,例如,認為后者一成不變地將句子生成看成是層層往下延伸的短語融合(如樹形圖所示)。實際上,生成語法的重寫規則(rewriting rules)或樹形圖只是慣用由上往下的分析法,并不否認語句的遞歸性和完型性,也即句子的實際生成可理解為從下往上——由小成分遞歸地、完型地融合成大成分,進而通過再融合或移位而對已成結構進行微調【李亞非:《從并列結構的句法條件看邊緣語料的理論意義》,《當代語言學》2009年第4期,第290頁。】。本文前面所說兩派“可能的”認識和解釋都是基于各自的基本假設,而非基于邊緣假設(見之于生成語言學的少量語義考量,認知語言學的少量形式特征)。

筆者認為,漢語反義歧義不僅是形式和語義問題,更是語用問題,因為各種歧義句尤其是本文討論的反義歧義句是言者高度元語用意識和策劃的產物,是其語用策略的實施結果,具有語用修辭性(效果、價值、機巧),因此對它們更遑論其他諸多普通構式和語句的解釋,必然需要或多或少的語用干涉。我們在兩派的不同解析模式中發現了其間的可相容之處及可互補之法,在詞匯—構式語用學的模式中,二者其實可以達到互洽雙贏。在該模式下,可保留生成語言學的圖示性、立體性、形式性、生成性、轉換性、純理性、建構性,保存認知語言學的認知性、涉身性、語義性、構式性、傳承性、實據性、描寫性,武裝以語用(干涉)的語境(依賴)性、意向(指引)性、(語用)修辭性、求效性、解釋性。在該模式下,二者的語言學解釋,分則能互相借力,合則能互容互洽,都能加強語言學的理論解釋和對實際構式或語句的解釋力。

Mutual Adaptability Between Generative Grammarand Construction Grammar:

Analysis of Counter-Sense Ambiguityfrom Lexico-Constructional Pragmatics

HOU Guo-jin, XU Ling-ling

Abstract: By an exemplar analysis from the perspectives of Transformational-Generative Grammar (formalism) and Construction Grammar (functionalism) we discover that albeit with different theoretical shortcomings, the two approaches, in analyzing counter-sense ambiguity (CSA), enjoy theoretical and operational compatibility and alikeness. They are both in need of pragmatic interference in dealing with the mechanism of generation and process of interpretation of such profound ambiguity issues as CSA. It is argued that although the generative approach and the cognitive approach are at home with their own perspectives and methods in sentential processing, their joining hands will provide a new method to understand modern Chinese sentences, esp. difficult ones. Lexico-Constructional Pragmatics, which builds up connections among sound, form, meaning and effect, creates the very opportunity for reciprocal adaptation of the two approaches. In light of Lexico-Constructional Pragmatics, the formal and functional approach, in isolation, can supplement and benefit each other, whilst united, they accommodate each other, preserving the advantages of each in the pragma-interference analysis, in order to arrive at greater plausibility in interpretation of generation and understanding of Chinese CSA, let alone more common sentences or constructions in Chinese and other languages.

Keywords: transformational-generative grammar; construction grammar; counter-sense ambiguity; pragmatic interference; lexico-constructional pragmatics

【責任編輯:陳 雷】