人力資本對主觀社會分層的影響分析

楊政

摘 要:作為研究社會分層的重要基礎,主觀社會分層是客觀社會分層的進一步延伸與拓展。進一步討論可發現,社會分層的客觀維度將資源作為主要影響因素,主觀維度則通過人的感知與價值判斷得以體現。本文利用CGSS2018調查數據將人力資本概念操作化為教育程度、工作年限、健康狀況三項指標,并加入幸福感作為中介變量,通過運用多元回歸、逐步回歸、Sobel以及Bootstrap等方法研究發現,教育程度、工作年限與健康狀況三項指標不僅能夠直接影響個人對于自身所處社會位置的感知判斷,并且均能通過幸福感對主觀社會分層產生間接影響,這一研究為主觀社會分層的影響機制研究提供了新的視角。

關鍵詞:社會分層;主觀感知;人力資本;幸福感;中介作用

一、引言

改革開放四十多年來,人民群眾生活水平不斷提高,但隨著社會經濟水平的不斷發展,公眾卻愈發感覺到社會分化現象的存在,針對此種現象進行研究,社會分層理論是一個較好的切入點。傳統社會分層理論可追溯至卡爾·馬克思,該時期的社會分層思想強調按照生產資料所有權掌握程度的不同對社會階級進行劃分[1]。這其實是以資源掌握情況為標準對社會層次進行劃分,之后的社會分層理論多受這種思想的影響,例如有學者認為,社會分層主要指“社會成員通過占有不同的社會資源而產生的分層化或差異化現象”[2]。但無論是資源還是其他,都在強調分類標準,這不僅是社會分層必然會涉及的問題,也是劃分社會分層主觀與客觀維度的主要依據,即以一定的標準對社會中的差異狀況進行測量與解釋屬于客觀維度,而公眾對于社會分層狀況的態度、認知與價值判斷等則屬于主觀維度[3]。另一方面,人力資本作為影響社會分層的重要因素[4],不同于傳統國民收入分配理論的三大基礎要素——土地、資本和勞動,而是一種人們在受教育過程中所獲得的知識和能力,也就是說人力資本更為重視人的作用,并且從收益的角度來看,人力資本與物質資本并無二致,即“人力資本是帶來未來收益的源泉”[5],因此,人力資本可以通過增加個人知識與能力提升經濟上的收益。根據以往的研究視角,人力資本促進經濟增長在邏輯鏈條上似乎更符合客觀維度的社會分層標準,但本文發現其同樣能夠影響公眾對社會分層的感知,而被感知的社會分層實際上已經被賦予了價值判斷。在公眾的感知中,彼此之間在社會結構中占據了不同的位置,并且這種位置的劃分往往是不平等的,這里主要指人與人之間感知到的是社會差別而非自然差別,這種感知上的差距會通過影響公眾的行為進一步投射到現實生活中。而人力資本理論作為一種強調個人能力的提升能夠促進經濟增長的理論學說,進一步拓寬了對主觀社會分層影響機制的研究。綜上所述,探討人力資本中影響主觀社會分層的因素有哪些,而它們又如何影響主觀社會分層具有重要的理論與現實意義。

二、文獻回溯與研究假設

(一)社會分層文獻回溯

社會分層看似是對社會結構的分類,實際上是對占據不同社會結構的人群的分類,而這種分類所導致的結果就是公眾社會地位的不同,并且會對社會的各個方面產生一定影響。傳統社會分層理論的觀點認為造成這種結果的原因是經濟差距,但無論分類標準是經濟、教育抑或是其他,都強調的是資源,這種以資源為標準進行劃分的維度帶有客觀性,不以人的意志為轉移,而本文在探討是否存在其他分類標準的基礎上梳理了以往學界對于社會分層的研究,發現大致分為客觀與主觀維度兩種維度。

第一,客觀維度主要強調作為分類標準的各類資源,也就是說社會結構層次的差異本質上是由于人們占有資源的不同而產生的[6],這些資源差距主要有經濟差距、職業差距、教育差距等。關于經濟差距,有學者認為人們已經普遍接受并更加看重以經濟收入作為社會分層的標準[7],并且通過研究城市住房消費發現收入差距能夠顯著影響個人社會層次[8]。這類觀點將經濟收入作為社會分層的主要標準,認為能通過經濟收入的不同將社會群體進行結構性劃分。關于職業差距,有觀點認為,職業相同的群體所感覺到的優勢與劣勢也是相同的,因此具有相近的生活方式與機會,這一觀點將職業作為了測量不同社會階層的指標[9]。與之類似的還有職業的選擇影響著社會個體在社會結構中的地位[10]。這兩種觀點均認為職業的不同會影響個體在社會結構中的位置。關于教育差距,有學者認為教育不僅是個人獲得社會地位的重要途徑,而且已經成為一種重要的流動資源,能夠影響個體在社會階層結構中的位置[11]。在此基礎上有學者認為教育是社會分層的重要標準之一,即教育程度越高的個體越容易具備更豐富的人力資本和文化資本,從而在社會中占據更高的位置,簡單來說,教育能夠開辟個體進行社會流動的通道[12]。并且,個體可以通過接受高等教育獲得人力資本,而人力資本可以帶來收入的增加,通過收入的提升體現社會地位的遷移[13]。以上觀點均將教育作為社會分層的重要標準,認為教育能夠通過改變個體的人力資本進而影響個體的社會層次。總之,客觀維度的分層研究更多關注的是資源差距,對資源的劃分更多是對社會結構中不平等的發展趨勢及其背后所蘊含的社會經濟原因進行探討,而對于公眾的主觀感知層面的問題討論較少。

第二,與客觀維度的社會分層研究相比,主觀維度揭示的是客觀社會變遷和社會分化在人們主觀認識及價值觀上的反映,尤其是公眾對于社會不平等的結果、意義的感知與判斷,如階級意識、階層地位認同、收入不平等感受與公平認知[3]。同時,個體由此產生的感知判斷能夠引導其下一步的行動。基于此,主觀維度可以進一步細分為感知判斷與行動傾向兩方面。關于感知判斷,有學者認為這種主觀分層法就是個體在對階級體系有清晰認知的基礎上說出自身屬于哪個社會階級,也就是個體怎樣看待社會階級體系及自身所處地位[14]。另外一種觀點認為社會分層的主觀感知主要涉及的是收入分配是否合理公平以及財富應該如何分配的一種認知,這種認知屬于一種倫理的判斷,且收入差距與社會層次差距嚴重與否取決于公眾的價值判斷[15]。以上觀點不同于社會分層的客觀維度,均強調在社會層次差距中個人的主觀價值判斷和感知的重要性。關于行動傾向,有學者強調社會分層態度是指人們基于社會分層現實認知而形成的一種主觀反應,這種主觀反應不僅包括個體的認識,也蘊含著一定的行動傾向,換言之,通過考察人們的分層態度,可以了解社會階層的分化對人們的主觀世界形成怎樣的影響,以及人們根據這些變化怎樣選擇自己的行動[16]。另外,有學者通過實證研究發現公眾對于自身社會經濟地位差距的主觀感知會通過影響他們對于社會公平程度的判斷來引導其行動,其中高層次群體更傾向于認可和維護現有分配秩序,而低層次群體則與之相反[17]。可見,社會分層的主觀維度首先體現在個體對于自身所處社會結構位置的感知與判斷,而這種主觀上的感知判斷能夠影響個體的行動選擇,因此關注社會分層的主觀維度具有一定的現實意義。

(二)研究假設

1. 教育程度與主觀社會分層

作為人力資本理論中的基礎要素,教育可以增進人的知識和能力,進而提高勞動生產率,促進經濟增長。并且教育作為社會分層的標準之一,在我國古代社會就有所體現,例如科舉制能夠通過教育界定人們在社會結構中的等級地位,同時這也是一種容納了權力與財產的等級劃分。而有學者在分析“文憑社會”產生的基礎上,指出教育不僅能夠作為進入社會經濟較高階層的篩選標準,并且對于主觀社會分層也具有一定影響[18]。言外之意,教育是影響主觀社會分層的重要因素,其不僅能夠通過提高個人收入來推動個體進行社會流動,而且具有影響個人心理、認知等方面的作用[19]。根據上述邏輯,教育程度的高低同樣能夠影響個體對于社會分層的主觀認知,從而使他們選擇向社會結構中更高的位置進行流動[20]。因此,本文提出如下假設:

H1:教育程度對主觀社會分層具有正向作用。

2. 工作年限與主觀社會分層

作為一種通過不斷學習而固化在個體身上的知識與能力,人力資本在后續的發展中也延伸出了“干中學”的理念,強調在工作中不斷地學習以提升自身的工作經驗與能力。基于此,有學者認為人力資本是一種特殊的生產性資本儲備,而儲備中的知識與技能一方面來源于教育及培訓,另一方面則來源于實際工作經驗[21]。進一步研究可發現,工作經驗能夠隨著工作年限的增長而提升,工作年限越久的個體往往會具有更豐富的工作知識與技能[22],這將為其帶來更高的人力資本,從而影響其對社會分層的主觀感知。因此,本文提出如下假設:

H2:工作年限對主觀社會分層具有正向作用。

3. 健康狀況與主觀社會分層

除了教育以外,健康也是人力資本的重要投資形式,同樣能夠對勞動生產率產生影響。有學者在對人力資本理論的闡釋中提到教育程度越高的人越了解與身體健康有關的知識,并且更加注重營養,能更有效地利用醫療手段,所以健康水平相對更高[5]。基于上述觀點,有學者通過實驗研究發現健康狀況不僅能夠對個體的經濟增長產生正向影響,并且健康程度的好壞也能夠顯著影響個體對于自身所處社會位置的感知[23],即健康水平越高的個體在社會經濟結構中越居于較高層次,同時這也會影響其對此的認知和判斷[24]。因此,本文提出如下假設:

H3:健康狀況能夠對主觀社會分層產生正向作用。

4. 幸福感的中介作用

本文在梳理相關文獻時發現,在人力資本理論中非認知能力在勞動生產過程中的作用更為重要,非認知能力一方面是認知能力發揮作用的基礎,另一方面同人的性格與社會態度密切相關,而社會態度則會受個體人力資本的影響。這是因為,隨著人力資本的提升,個體價值觀以及對于事物的判斷也會受到影響,從而使得個體對于目前所處社會位置產生相應的認知與態度,進而顯著影響他們對自身所處社會層次的感知。有學者在關于社會態度的研究中將幸福感作為重要的分析維度[25],在此基礎上,有一種觀點認為個體對于主觀社會分層的感知能夠顯著影響幸福感[26]。本文認為個體對幸福感的認知同樣會影響主觀社會分層感知,因此將幸福感納入分析過程,但如果只是簡單考察幸福感對于主觀社會分層的影響似乎忽略了人力資本在其背后的作用。基于此,本文提出如下假設:

H4a:幸福感能在教育程度與主觀社會分層之間發揮中介作用;

H4b:幸福感能在工作年限與主觀社會分層之間發揮中介作用;

H4c:幸福感能在健康狀況與主觀社會分層之間發揮中介作用。

綜上所述,本文研究模型如圖1所示。

三、研究設計

(一)數據來源

本文采用的是由中國學術調查數據資料庫所發布的中國綜合社會調查(CGSS)2018年度調查數據,該調查的范圍覆蓋中國31個省份,原始數據的有效樣本為12787個,但為保證研究的嚴謹性與一致性,本文對相關數據樣本進行了一些處理,包括剔除作廢、不相關樣本以及整合重復樣本等,最終獲得了11987個有效樣本。

(二)變量測量

1. 因變量:主觀社會分層

如上文所述,社會分層分為客觀與主觀兩種維度,客觀維度強調的是以收入、職業以及教育等客觀衡量的指標為標準;主觀維度更注重個人對于自身所處社會結構位置的主觀感知。而本文主要考察的是主觀維度的社會分層,所以將CGSS2018問卷中的問題“綜合看來,在目前這個社會上,您本人處于社會的哪一層?”作為被解釋變量,該問題量表選項從“1”到“10”由低到高賦分,其中分值越高說明個體認為自身所處社會結構中的層次越高。

2.自變量:教育程度、工作年限與健康狀況

教育程度。教育是人力資本中的基礎要素,而本文第一個解釋變量采用問卷中的問題“您目前最高的教育程度”,將數據中的無效選項刪除之后,對其余選項進行重新賦值,分為“小學以下”“小學”“初中”“高中”“中專或技校”“大專”“本科”“研究生及以上”八種選項。

工作年限。作為人力資本中的重要一環,工作年限這一解釋變量采用問卷中的問題“請問您從第一份工作開始一共工作了多少年”,在對數據進行清理并賦值之后,分為“不足1年”“1~5年”“6~10年”“11~15年”“16年以上”五種選項。

健康狀況。健康作為人力資本中的要素同樣能夠影響個人對于社會分層的主觀感知,因此本文采用問卷中的問題“你覺得您目前身體健康狀況是?”,在將無用選項進行清理之后對其余選項進行重新賦值歸類,分為“很不健康”“比較不健康”“一般”“比較健康”“很健康”五類選項。

3. 控制變量:性別與年齡

性別問題被引入社會分層領域并非罕見現象[27],性別能對主觀社會分層產生一定的影響,因此本文將問卷中的問題“您的性別”作為控制變量納入分析,同時將數據中的無關選項進行清理后分為“男性”與“女性”兩類選項。另一方面,人力資本理論也強調個體年齡對于教育、職業、健康等方面的影響。但由于該問卷調查日期為2018年,所以本文將問卷中的問題“您的出生日期”進行處理轉化為2018年時被訪者的年齡,并將其作為控制變量,選項共分為“18~30歲”“31~50歲”“51~60歲”“61歲以上”四類。

4. 中介變量:幸福感

對于幸福感指標的確定,主要通過采用問卷中“總的來說,您覺得您得生活是否幸福?”指標來進行測量,在將數據中的無用選項剔除后,分為“非常不幸福”“比較不幸福”“一般”“比較幸福”“非常幸福”五類選項。

四、研究結果

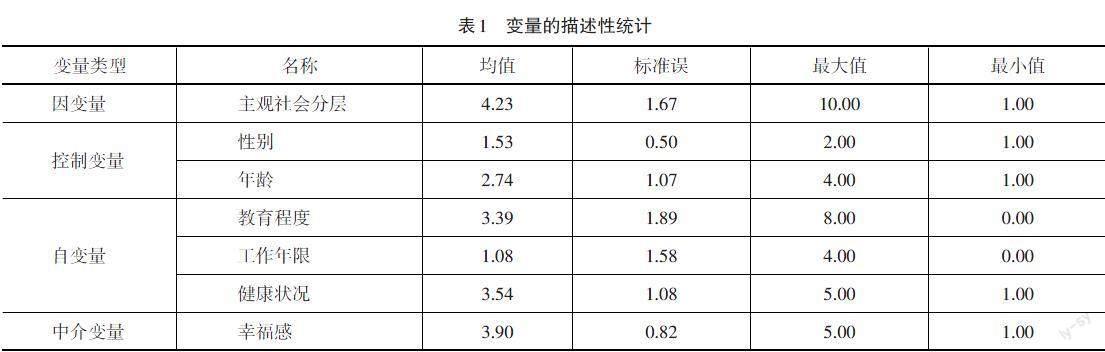

(一)描述性統計分析

表1呈現了各變量的均值、標準誤、最大值與最小值,通過這些特征值可以更好地了解各變量的基本情況,也為假設的檢驗提供了初步支持。

(二)假設檢驗

通過表2模型1和模型3可看出,自變量教育程度對主觀社會分層呈正向顯著影響,不僅通過了1%的水平檢測,而且穩定性很高,可見教育程度越高的人越認為自己處于社會結構中較高的層次,H1得到驗證。通過模型2和模型3可看出,自變量工作年限對于主觀社會分層也呈正向顯著影響,顯著水平為1%,穩定性高,并且工作年限越久的人感知自身所處社會層次越高,驗證了H2。通過模型3可看出,自變量健康狀況對于主觀社會分層正向影響顯著,顯著水平是1%,也就是說健康狀況越好的個體越認為自身處于社會中較高的層次,H3得到了驗證。同時,通過模型1和模型3可看出,控制變量性別與年齡均對主觀社會分層呈正向顯著影響,且顯著水平為1%,穩定性較強,由此可發現女性相較于男性更容易認為自身處于較高的社會層次,同時年齡越大的個體越認為自身處于社會結構中較高的層次。

分析發現,控制變量依然與多元回歸分析結果保持一致,所以不在逐步回歸表中再次列出。根據表3結果顯示,在模型1和模型2中,教育程度分別對主觀社會分層與幸福感具有顯著正向影響,同時在模型3中教育程度對主觀社會分層的顯著度依然穩定,表明幸福感在教育程度與主觀社會分層之間至少發揮部分中介作用。同理,在自變量工作年限與健康狀況的模型1和模型2中可看出,工作年限與健康狀況對主觀社會分層和幸福感分別具有顯著正向影響,同時在模型3中可看出幸福感分別在工作年限與主觀社會分層間以及健康狀況與主觀社會分層間發揮了部分中介作用。綜上所述,H4a、H4b與H4c得到了部分驗證。為了保證結果的嚴謹性,再使用Soble與Bootstrap法對中介效應進行穩健性檢驗。

表4列出了Soble與Bootstrap的檢驗結果,幸福感的Sobel檢驗值分別為12.63、5.03以及20.13,P<0.01,說明教育程度、工作年限與健康狀況均能通過幸福感對主觀社會分層產生影響。另外,Bootstrap的置信區間進一步驗證了Sobel的檢驗效果,在三項自變量中幸福感的置信區間均不包括0,說明通過了檢驗。同時,由表3可看出幸福感在教育程度與主觀社會分層之間發揮的中介效應占比為15%;在工作年限與主觀社會分層之間發揮的中介效應占比為14%;在健康狀況與主觀社會分層之間發揮的中介效應占比為33%。因此,H4a、H4b與H4c得到了驗證。

五、結論與討論

(一)結論與建議

通過上文可得出如下結論,首先,作為人力資本中的基礎要素,教育程度可以通過幸福感影響主觀社會分層,其不僅能夠通過提高個體的勞動生產率改變個體在社會結構中的層次,同時可以改變個體對于自身所處社會結構位置的主觀感知與判斷。其次,工作年限越久的個體越認為自身在目前社會層次中處于較高位置,并且工作年限也可以通過幸福感對個體社會分層的主觀感知產生間接影響。最后,健康狀況一方面能直接影響個體對社會分層的主觀感知,另一方面可以通過幸福感對社會分層中的個體主觀感知產生間接影響。概括地說,在人力資本視角下主觀社會分層的影響機制由兩部分組成:一是人力資本概念操作化的三類變量,即教育程度、工作年限與健康狀況能正向影響個體對于自身所處社會網絡中層次的認知;二是這三類變量均能通過幸福感間接影響個體社會分層的主觀感知。

正如前文所述,主觀社會分層更多地關聯于個體對于自身所處社會層次的感知,其大部分由個體對社會平等與否的認識與判斷構成。所以,為進一步改善公眾對于社會結構差距過大的認知與判斷,可以從人力資本視角切入,通過加大教育資源的重點供給以實現基礎教育的均等化;促進公共醫療體系的構成以及政府部門的正向引導來提升公眾對于健康的認知與重視;強化“干中學”理念的培養,促使公眾能夠在工作中不斷提升自身人力資本。與此同時,由于教育程度、工作年限與健康狀況三類指標部分是通過提升幸福感進而影響個體對于自身所處社會層次的認知,并且有學者發現在保障公平的基礎上持續促進獲得感是提升個體幸福感的主要途徑[28]。因此,在促進教育均等化、提升健康認知以及強化“干中學”理念過程中應當一方面消除現有制度中存在的不公平因素,另一方面要以個體的實際獲得與滿意度為重要衡量指標提升個體幸福感[29],以此來影響個體對于社會分層的感知。

(二)不足與展望

首先,本文只是基于人力資本視角對主觀社會分層的影響機制進行了分析,缺乏其他視角下對該問題的進一步研究。其次,由于所選數據限制,難以對人力資本概念操作化出更多的可用變量從而進一步豐富研究結論。最后,主觀社會分層更多地強調個體對于自身所處社會結構中具體位置的感知,這雖然能通過引導個體的行動傾向以更好地了解個體對于社會不平等現象的感知以及采取行動的可能性,但對于由客觀衡量標準所構成的社會分層研究可能缺乏適用性。因此,后續的研究方向可以在結合多種視角的基礎上對整體社會分層進行探討。

參考文獻:

[1] 李金.馬克思的階級理論與韋伯的社會分層理論[J].社會學研究,1993(2):23-30.

[2] 李強.社會分層十講[M].北京:社會科學文獻出版社,2011:1.

[3] 秦廣強.社會分層研究: 客觀與主觀的雙重維度[J].理論導刊,2016(9):35-37+49.

[4] 劉向紅.提高人力資本質量改善社會分層結構[J].中國人口科學,2005(1):115-118.

[5] 閔維方.人力資本理論的形成、發展及其現實意義[J].北京大學教育評論,2020(6):9-26+188.

[6] 李強.社會分層與社會空間領域的公平、公正[J].中國人民大學學報,2012(1):2-9.

[7] 鄧瓊飛.中國社會分層與消費行為關系研究[J].商業經濟研究,2015(20):40-41.

[8] 毛小平.社會分層,城市住房消費與貧富分化——基于CGSS2005數據的分析[J].蘭州學刊,2010(1):117-123.

[9] 安東尼·吉登斯,菲利普·薩頓.社會學[M].李庚,譯.北京:北京大學出版社,2015:471.

[10] 武毅英,劉瑩.多學科視域下的高校畢業生就業流動與社會分層之關系[J].現代大學教育,2013(2):76-82+112.

[11] 廖益.社會分層與高等教育的互動[J].現代大學教育,2005(5):63-66.

[12] 吳愈曉.社會分層視野下的中國教育公平:宏觀趨勢與微觀機制[J].南京師大學報(社會科學版),2020(5):18-35.

[13] 劉瑩.高校畢業生就業流動與社會分層中的資本運用[J].現代教育管理,2013(5):99-103.

[14] 謝立中.多元話語分析:以社會分層研究為例[J].社會學研究,2008(1):68-101+244.

[15] 李路路,唐麗娜,秦廣強.“患不均,更患不公”——轉型期的“公平感”與“沖突感”[J].中國人民大學學報,2012(4):80-90.

[16] 陸益龍.態度,認同與社會分層的主觀建構——基于2008CGSS的描述性分析[J].湖南社會科學,2011(5):53-57.

[17] 秦廣強.收入差距與公平認知——現階段北京市民的“分配公平觀”及其區域比較研究[J].開放研究,2015(2):78-81.

[18] 劉精明.教育與社會分層結構的變遷——關于中高級白領職業階層的分析[J].中國人民大學學報,2001(2):21-25.

[19] 李黎明,廖麗.教育如何影響分配公平感?——基于人力資本理論與篩選理論的比較分析[J].復旦教育論壇,2019(2):78-79.

[20] 劉瑩.高校畢業生就業流動的社會分層研究——基于2012屆應屆高校畢業生的調查[J].現代教育研究,2017(8):90.

[21] 林致遠.跨越“中等收入陷阱”: 基于人力資本的視角[J].河北學刊,2016(3):116-121.

[22] 孫敬水,蔡培培.資本異質性與居民收入分配公平滿意度——基于人力資本、物質資本、政治資本與社會資本的微觀證據[J].商業經濟與管理,2018(11):74-87.

[23] 楊書超,葛道順.社會階層、健康水平與家庭保健消費——基于CFPS2018的實證研究[J].消費經濟,2020(4):58-66.

[24] 孫其昂,李向健.中國城鄉居民自感健康與社會分層——基于(CGSS)2008年的一項實證研究[J].統計與信息論壇,2013(12):78-83.

[25] 李路路,王鵬.轉型中國的社會態度變遷(2005-2015)[J].中國社會科學,2018(3):83-101+207.

[26] 陳茗,陳長龍,王海龍.社會分層視野下的老年人幸福度研究——基于廈門市老年人的調查[J].西北人口,2015(2):72-76.

[27] 胡建國.女性階級位置與階級意識的獲得——中國社會分層體系的性別建構[J].人文雜志,2010(6):168-173.

[28] 陽義南.獲得感、公平度與國民幸福感提升——基于CGSS微觀調查數據的分析[J].社會科學輯刊,2022(3):50-59.

[29] 劉舒陽,陳紅,胡媛艷.幸福感提升:跨文化研究及其在我國的應用前景[J].西南大學學報(社會科學版),2014,40(5):95-104+183.

(責任編輯:盧君)