拉祜族葫蘆笙舞曲的時空場域與音樂形態(tài)特征

高雯

摘 要:拉祜族葫蘆笙舞是瀾滄拉祜族最重要的民間音樂形式。拉祜族葫蘆笙舞目前存在三種場域:民間、舞臺、市場。傳統(tǒng)的葫蘆笙舞曲大致分為兩類,一類用于集體性較強的節(jié)慶場合,一類則用于帶有較強隱私性的相親場合。民間場域中的葫蘆笙舞曲音樂,雖篇幅大大增加,但旋律和節(jié)奏更多是為了配合舞蹈動作,無論是調(diào)性還是織體上,都更接近傳統(tǒng)的模式特征;舞臺場域中的葫蘆笙舞曲則在曲式結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、表演程序等方面更加規(guī)整,為了追求舞臺效果,加入更多戲劇化元素,程式性更強;市場上音像制品中的葫蘆笙舞曲則不僅在曲式結(jié)構(gòu)和樂句構(gòu)成上更加方正,還更多地吸收了跨文化的音樂元素,在發(fā)展中不斷運用新的科技手段,制造出更符合當(dāng)代聽眾審美的旋律和織體。

關(guān)鍵詞:拉祜族;葫蘆笙舞曲;民間場域;舞臺場域;市場場域;模式;模式變體

中圖分類號:J645.2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1671-444X(2022)06-0103-10

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.06.013

拉祜族葫蘆笙舞是瀾滄拉祜族最重要的民間音樂形式,其音樂也頗具特色,隨著拉祜族文化生活的發(fā)展,這些傳統(tǒng)的舞曲旋律常被作為專業(yè)音樂工作者的素材。據(jù)20世紀(jì)80年代普查研究發(fā)現(xiàn),葫蘆笙舞的組合套路共有136套,配套的舞曲也非常豐富。[1]“文革”后,由于當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑蟛糠值暮J笙舞曲得到了恢復(fù),近年來瀾滄縣南嶺鄉(xiāng)更是對葫蘆笙舞曲做了系統(tǒng)的整合和編配工作,共整理出葫蘆笙舞曲12套,包含了葫蘆笙“禮儀舞”“勞動生產(chǎn)舞”“生活舞”“模擬動物舞”四大類中的大部分舞曲。

民間音樂與創(chuàng)作性的音樂作品有著很大的不同,它們往往沒有現(xiàn)成的書面文本和程式化的表演規(guī)范,而是以口頭傳承為主要途徑,具有很強的即興性和自由性,它們和其它的音樂形式相比,同文化觀念、文化環(huán)境的聯(lián)系更加緊密,民間音樂的本體和整個民間音樂文化實際上是“一個具有‘表—里‘深—淺文化符號結(jié)構(gòu)和立體多維特點的認(rèn)知文化系統(tǒng)”,對它們有必要“進行‘深層←→表層的交互性研究”。[2]對于創(chuàng)作性的音樂作品可以通過研究成形的樂譜來窺測作曲家的意圖和創(chuàng)作模式,對于民間音樂卻只能通過對田野文本的梳理和分析來歸納和總結(jié)大致的音樂文化模式。

本文試圖尋找葫蘆笙舞曲中的同一曲調(diào)在不同場域下的音樂本體,通過記錄和分析它們的不同形式來揭示和闡述這些曲調(diào)的傳統(tǒng)模式形態(tài),由此展現(xiàn)出葫蘆笙舞曲音樂文化的特征。

一、拉祜族葫蘆笙舞曲的三種場域及音樂“模式—變體”特征

(一)拉祜族葫蘆笙舞曲存在的三種場域

瀾滄拉祜族葫蘆笙舞是從拉祜族游牧遷徙時期就存在的音樂形式,它經(jīng)過了歷史的沉淀,形成了拉祜族最具代表性地音樂傳統(tǒng),因此節(jié)慶儀式的民間場域是它最重要最具傳承意義的場域。然而,自1953年瀾滄拉祜族自治縣建縣以來,經(jīng)濟的發(fā)展、與外界交流的增多、商業(yè)和市場的繁榮都使得葫蘆笙舞音樂文化存在的語境逐漸改變。葫蘆笙舞有了一種全新的,更加復(fù)雜的藝術(shù)表演的舞臺場域。當(dāng)葫蘆笙舞曲被錄制成音像制品公開發(fā)行時,它又出現(xiàn)了以商品流通為主要特征的市場場域。

值得注意的是,在這三種場域里,葫蘆笙舞曲都作為當(dāng)代瀾滄拉祜族音樂文化而共時性地存在,這些不同的文化語境將葫蘆笙舞的變遷構(gòu)成了一個由傳統(tǒng)文化到藝術(shù)作品再到跨文化商品的共時性斷面。

(二)葫蘆笙舞曲的基本音樂模式

傳統(tǒng)的葫蘆笙舞曲大致分為兩類,一類用于集體性較強的節(jié)慶場合,一類則用于帶有較強隱私性的相親場合。節(jié)慶場合的葫蘆笙舞曲大致分為“禮儀舞”“勞動生產(chǎn)舞”“生活舞”“模擬動物舞”四大類。[3]相親場合的葫蘆笙舞曲則多為獨奏的形式,舞蹈性不強,由男性吹奏葫蘆笙,女性用響蔑應(yīng)和,吹奏過程中常常不分句。

從調(diào)性上看,葫蘆笙舞曲大多為Sol調(diào)式和Mi調(diào)式,其次是Do調(diào)式和Re調(diào)式。筆者在田野期間觀察到,大部分表達(dá)祭祀祈福、勞動生產(chǎn)等內(nèi)容的舞曲采用了Mi調(diào)式,而涉及娛樂或私人交流性的舞曲則大多采用Do調(diào)式和Sol調(diào)式。[此處是根據(jù)瀾滄南嶺鄉(xiāng)總結(jié)出的十二調(diào)葫蘆笙舞分析所得結(jié)果。

從織體上分析,葫蘆笙舞曲大多為二聲部或三聲部的音樂形態(tài),上方聲部常為富有伴奏含義的固定音型,不斷以十六分音符的形式交替重復(fù)Mi和Sol兩個音。第二聲部為主要旋律聲部,常配合舞蹈動作來劃分樂句,在雙腳跺地的重音處,演奏者常常會按全所有音孔,使其出現(xiàn)二度音程的疊置,產(chǎn)生不協(xié)和的音效,用以增強現(xiàn)場的熱鬧氣氛。在節(jié)慶群舞的場合,葫蘆笙舞曲會出現(xiàn)三個聲部,最下方的聲部常常以反向的進行對主旋律樂句進行補充,而這兩個聲部往往會使得樂曲呈現(xiàn)出縱向雙重的調(diào)性。

葫蘆笙舞曲的節(jié)奏節(jié)拍通常為2/4或4/4。從以往的研究資料看,舞曲的節(jié)奏節(jié)拍都是規(guī)整的二拍子或四拍子,不存在換拍的現(xiàn)象,但筆者在田野中觀察到,如果結(jié)合音樂與舞蹈的動作來看,葫蘆笙舞曲是存在變換拍子的情況的。筆者就葫蘆笙舞的基本舞步情況采訪過傳承人李增保[李增保:1930年出生,拉祜族,瀾滄縣竹塘鄉(xiāng)大塘子村人。此次為筆者2012年8月期間在當(dāng)?shù)貙ζ洳稍L時了解到的情況。,他認(rèn)為葫蘆笙舞的舞步以三小節(jié)為一個單位進行變換,筆者就其展示的舞步情況進行了記錄(譜例1)。

傳統(tǒng)的祭祀或儀式類葫蘆笙舞曲中,其曲式結(jié)構(gòu)多為單樂句的無限反復(fù),句尾由一個短促而有爆發(fā)性的呼音收束,每一句的起音多不相同,落音基本一致。但是在娛樂性或偏世俗性的樂曲中,葫蘆笙舞曲卻會由兩個小節(jié)構(gòu)成一個上下完整的樂句,其旋律往往是第一個完整樂句上行為主,第二個完整樂句下行形成對比。

(三)不同場域中葫蘆笙舞曲的音樂模式特征

葫蘆笙舞曲目前常用且同時會出現(xiàn)在三種場域中的曲調(diào)并不多,本文選取了《嘎祭》《勞動舞》《對歌》等樂曲為例,試圖分析它們在三種不同場域中的音樂本體模式變體。通過對幾首相同的葫蘆笙舞曲在不同場域下存在形態(tài)的分析,發(fā)現(xiàn)葫蘆笙舞曲經(jīng)歷了一個逐漸規(guī)整的過程,審美性也得到了加強。但它們還是有很多共同之處,這些共同的特征形成了葫蘆笙舞曲特有的音樂文化模式(表1)。

二、民間場域下的傳統(tǒng)音樂風(fēng)格

節(jié)慶儀式的民間場域較多地保留了葫蘆笙舞曲的傳統(tǒng)因素,但在這一場域中表演者更多注重的是舞蹈動作的表意作用以及舞曲和舞蹈的配合情況,對于舞曲音樂本身的連貫性和清晰度并不是特別在意。在這一場域中的表演者常因為要遷就舞蹈動作的幅度而省略葫蘆笙舞曲的主要旋律,通常他們只保留上方聲部富有伴奏含義的固定音型來完成整個舞曲的演奏。

對于葫蘆笙舞領(lǐng)舞者或較熟練的葫蘆笙舞表演者而言,節(jié)慶的民間場域更具有即興性,他們常會將葫蘆笙舞曲做三聲部處理,中間的主旋律聲部和下方反向進行的第三聲部形成了樂曲的雙重調(diào)性,此外在舞蹈動作的跺腳處表演者常常會同時按下所有音孔,用以尋求更加立體和豐滿的音色。這一做法使得和音中常出現(xiàn)二度音程Do-Re或Re-Mi,給人以嘈雜熱鬧的音響效果。

《嘎祭》是年節(jié)時跳葫蘆笙舞的起頭舞,有時也作為儀式的進場舞。它在民間的儀式中出現(xiàn)頻率極多,是領(lǐng)舞者必須要表演的舞段。以瀾滄縣竹塘鄉(xiāng)李增保演奏的《嘎祭》為例(譜例2),它保留了三聲部的樂曲特征,從調(diào)性上看,主要旋律聲部曲調(diào)為Mi調(diào)式,為典型的五聲音階,但骨干音只使用了Do、Re、Mi、Sol四音列,下方聲部是帶有對比性質(zhì)的補充性聲部,曲調(diào)走向與主要旋律聲部相反,為Sol調(diào)式,骨干音為Sol、La、Do、Re四音列,由此形成了調(diào)性縱向上的雙重性。

從樂曲的織體上看,其上方聲部為伴奏性質(zhì)的固定重復(fù)音型,持續(xù)演奏十六分音符的Mi和Sol兩個音。下方兩個聲部則構(gòu)成復(fù)調(diào)型的織體,兩條旋律成對比性的相反走向,在句尾處呈現(xiàn)大六度的縱向和音。

從節(jié)拍上看,這首樂曲以4\4為主,中部有幾小節(jié)切換為2\4。每小節(jié)的結(jié)尾處以八分音符的呼音結(jié)束,造成短促有力的收束效果。這種收束的感覺使得樂曲的每一小節(jié)都因為停頓而被劃分成樂句,全曲呈現(xiàn)出單一樂句循環(huán)重復(fù)的結(jié)構(gòu)。

提取樂曲的二聲部基本旋律可以看出,竹塘鄉(xiāng)的《嘎祭》主要旋律聲部以五聲音階中的Do、Re、Mi、Sol四音列為主要旋律音階,在樂曲第10、11小節(jié)處出現(xiàn)音程的跳進,幾乎每一樂句都落音為Mi。樂曲的下方聲部則以Sol、La、Do、Re四音列為主要音階[此處出現(xiàn)的Mi音視為中間主旋律聲部的重合音,在主要音階中不予考慮。,常出現(xiàn)下行的音程跳進。

再以《勞動舞》為例(譜例3),在民間場域中它同樣是三個聲部。

從調(diào)性上看,樂曲中間的主要旋律聲部最終落音為Do,但從整體來分析,樂曲前4小節(jié)的末尾落音均為Mi,筆者認(rèn)為最后兩小節(jié)的落音是為了順承Re音,造成短促的收束感,在田野的實際演奏中,樂曲呈單樂句循環(huán)反復(fù)的狀態(tài)使得片段的結(jié)束音往往不能完全作為葫蘆笙舞曲的調(diào)性判斷標(biāo)準(zhǔn),主要樂句的落音才更能衡量樂曲的調(diào)性本質(zhì)。從譜例3可以看出,主要樂句的落音仍以Mi為主,因此筆者認(rèn)為,竹塘鄉(xiāng)的《勞動舞》在主要旋律上是Mi調(diào)式,與《嘎祭》相比,這首樂曲的上行三度跳進旋律居多,仍為Do、Re、Mi、Sol四音列的音階結(jié)構(gòu)。而其最下方聲部則是以Sol為骨干音的Do調(diào)式。

從織體上分析,這首三聲部樂曲的最上方聲部仍是富有伴奏含義的固定音型,強調(diào)的仍為Mi、Sol兩個音。中間聲部為主要旋律聲部,多以三度跳進為主,最下方聲部在每小節(jié)的前半部與中間聲部重合,后半部則與中間的主要旋律聲部形成走向相反的對比性復(fù)調(diào)性織體,與《嘎祭》不同的是,《勞動舞》每小節(jié)的落音處在最下方聲部有向上純四度的旋律走向回轉(zhuǎn)。

從節(jié)奏節(jié)拍上看,這首樂曲同樣是在4/4的基礎(chǔ)上插入了兩個2/4小節(jié),主要旋律聲部中十六分音符增多,增強了舞曲的跳躍感,更好地配合了模仿勞作的舞蹈動作。從主要旋律聲部的休止停頓來看,這首樂曲仍然是以小節(jié)為單位劃分樂句,最下方聲部在樂句末尾處均使用了連續(xù)的十六分音符,用瑣碎的音樂節(jié)奏為主要旋律聲部做了補充,將主要聲部因為換氣而造成的休止和停頓更好地連貫起來。

從《勞動舞》的基本旋律(譜例4),可以發(fā)現(xiàn)其主要旋律聲部音階為Do、Re、Mi、Sol四音列,最下方聲部則使用了Re、Mi、Sol三音列,兩聲部仍為反向進行的復(fù)調(diào)性織體。

從上述譜例可以看出,葫蘆笙舞在祭祀和勞動生產(chǎn)的樂曲中常常使用Mi調(diào)式的四音列音階。在表達(dá)個人情感或休閑娛樂的葫蘆笙舞樂曲中卻常常使用Sol調(diào)式的音階形式,例如《對歌》(譜例5)。

這段《對歌》是落音為Sol的二聲部樂曲,從調(diào)性音階上看,它采用了五聲音階的Do、Re、Mi、Sol四音列,第1小節(jié)為一個完整樂句的后半句,此后每兩個小節(jié)為一個完整的上下句,上句以Mi音為起音,下行五度跳進到La或上行三度跳進到Sol進行,形成兩個完整樂句間旋律走向上的對比。下句從Do音起經(jīng)過級進和三度跳進到達(dá)最高音Sol而后以純四度下行跳進回Do音,再經(jīng)過上行的級進后下行跳進到達(dá)最終的落音Sol。

從織體上看,這段樂曲屬于主調(diào)型的織體結(jié)構(gòu),下方聲部為主要的旋律聲部,上方聲部是Mi和Sol以十六分音符形式交替出現(xiàn)的固定音型。值得注意的是,傳統(tǒng)意義上的西方主調(diào)音樂織體中,襯托式的固定音型往往處在低音聲部,節(jié)奏性較強,而這段樂曲中的襯托聲部則是在主要旋律的上方,強調(diào)的是骨干音Mi和Sol,并不帶有和聲性質(zhì),其節(jié)奏性也并不強。

從節(jié)奏節(jié)拍上分析,這段樂曲為規(guī)整的4/4,沒有插入其他拍子,每兩小節(jié)為一個樂句,從提取出的基本旋律可以看出其規(guī)整性大大超過前面的《嘎祭》和《勞動舞》。

三、舞臺場域下的藝術(shù)表演風(fēng)格

葫蘆笙舞曲在藝術(shù)表演的舞臺場域中有了很大的改變,特別是在音樂本體形態(tài)上。本文以2013年2月瀾滄縣南嶺鄉(xiāng)“十二調(diào)葫蘆笙舞比賽”中的《嘎祭》《勞動舞》《對歌》為例,分析它們在音樂形態(tài)上的不同。

舞臺上的《嘎祭》其樂句結(jié)構(gòu)要更加規(guī)整,完整性也較強,織體上縮減成為兩個聲部。曲式結(jié)構(gòu)為比較完整的ABA三段,A段(譜例6)均有女聲伴唱,整段由六個對應(yīng)的上下樂句構(gòu)成。B段(譜例7)為單獨的葫蘆笙跳奏樂段,前8個小節(jié)可以劃分為兩個完整重復(fù)的樂句,后面7小節(jié)則是以小節(jié)為單位的完全重復(fù)。

在調(diào)性音階方面,其主要旋律聲部仍為Mi調(diào)式,但A段和B段的音階構(gòu)成卻出現(xiàn)了明顯的不同。A段主要以Do、Re、Mi三音列為主,而B段則以Re、Mi、Sol三音列為主。從樂句的基本旋律可以看出,A段兩個小節(jié)為一個樂句,上半句從Mi起音下行三度跳進后轉(zhuǎn)回Mi音,而后半句則從Do起音上行三度跳進后轉(zhuǎn)回Do音,兩句形成了旋律走向上的對比,B段則以Mi為中心音下行級進到Re或上行跳進到Sol推進旋律。

從織體上看,這段《嘎祭》是屬于主調(diào)型的織體結(jié)構(gòu),上方聲部為富有伴奏含義的持續(xù)性固定音型,下方為主要旋律聲部。上方聲部并不具有和聲性質(zhì),只是起到烘托和陪襯的作用。

從樂曲的節(jié)奏節(jié)拍來看,這首《嘎祭》為規(guī)整的4/4節(jié)奏,但在B段的葫蘆笙獨奏段落中,其重音卻十分值得注意,筆者以演奏者雙腳跺地的動作作為樂曲重音的標(biāo)準(zhǔn)進行標(biāo)記,配合舞蹈動作可以看出,B段的前兩個小節(jié)即13、14小節(jié)為演奏者集體向左或向右的傾倒跺地,這兩個小節(jié)的每一拍都標(biāo)注為重音,第21、22兩小節(jié)的重音均不在正拍,這里是表演者轉(zhuǎn)圈轉(zhuǎn)向的舞蹈動作,表演者借助雙腳跳起落地的跺腳動作完成身體的轉(zhuǎn)向,第19、24兩個小節(jié)則為轉(zhuǎn)向動作完成后的踏步調(diào)整階段,因此沒有重音出現(xiàn)。

舞臺場域下的《勞動舞》同樣為兩個聲部,但落音與傳統(tǒng)的民間場域略有不同。其旋律同樣采用了ABA三段式的規(guī)整曲式,A段

(譜例8)

為單獨的葫蘆笙跳奏段落,旋律相對比較豐富多變。B段(譜例9)為女聲伴奏的段落,每小節(jié)為一個樂句進行完全反復(fù)。

從調(diào)式上看,這段《勞動舞》的A段為Mi調(diào)式,以Do、Re、Mi、Sol四音列為主要音階構(gòu)成,旋律以級進為主,起伏變化不大。B段則為Sol調(diào)式,形成完整的Sol、La、 Do、Re、Mi五聲音階,整段為單樂句的完全重復(fù),三度和四度的跳進居多,伴隨有女聲歌唱,所有的變化出現(xiàn)在舞蹈動作而非音樂旋律上。

從織體上看,這首樂曲和《嘎祭》相同,是主調(diào)型的織體結(jié)構(gòu),上方聲部為富有伴奏含義的持續(xù)性固定音型,下方為主要旋律聲部。

舞臺場域中的另一首葫蘆笙舞曲《對歌》在織體和節(jié)奏節(jié)拍上與《嘎祭》和《勞動舞》大致相同,都是二聲部主調(diào)型的織體結(jié)構(gòu),以4/4為主。但其在曲式結(jié)構(gòu)上做了很大的調(diào)整,為了增強舞臺表演的效果,不僅采用了男女對唱的形式,葫蘆笙單獨跳奏的段落也大大減少。

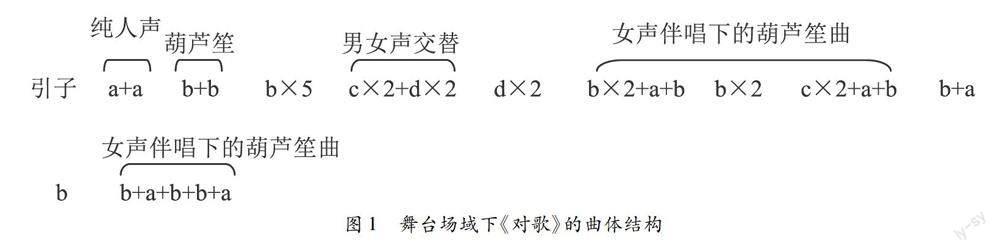

整首樂曲由四種樂句形式構(gòu)成(譜例10)。

每一類樂句的落音均為Sol,除a類樂句外,其它樂句都以上行為旋律的起始走向,到達(dá)Sol音后下行跳進。a類樂句的旋律跳進幅度最大,多為純五度下行或上行跳進,c類樂句的旋律進行相對平緩,以三度跳進為主。四類樂句都是以下行的La、Sol兩個音作為結(jié)束音。分析樂曲中這幾種樂句的排列情況,可以從曲式結(jié)構(gòu)上看出樂曲《對歌》中“對”的意義(圖1)。

通過上述對舞臺場域中《嘎祭》《勞動舞》《對歌》三個樂曲的分析可以看出,舞臺場域下的葫蘆笙舞曲曲式結(jié)構(gòu)更加規(guī)整,節(jié)奏節(jié)拍比較統(tǒng)一,以二聲部主調(diào)型的織體進行為主,舞蹈動作更加緊湊,其與舞曲音樂的結(jié)合也相對緊密。

四、市場場域下的大眾流行風(fēng)格

隨著瀾滄縣經(jīng)濟和社會生活的發(fā)展,其音樂文化也在發(fā)生著改變,很多專業(yè)的音樂工作者參與到當(dāng)?shù)氐囊魳飞钪衼恚瑐鹘y(tǒng)的葫蘆笙舞曲常成為音樂創(chuàng)作者們的重要素材。新創(chuàng)作出來的葫蘆笙舞曲被制作成音像制品,成為市場領(lǐng)域流通的商品。在這樣的場域中,它呈現(xiàn)出更加新穎獨特的形態(tài)。

筆者在《瀾滄拉祜山鄉(xiāng)——牡帕密帕》中找到了根據(jù)傳統(tǒng)葫蘆笙舞曲《對歌》改編的樂曲《笙歌踏舞》,這首樂曲經(jīng)過了精心配器,全曲由電聲樂伴奏,還有單獨的鼓段作為連接段落間的過門,配合舞蹈舞步所產(chǎn)生的重音被鼓聲代替,原先作為群體性舞蹈進行演奏的葫蘆笙舞曲則由一支葫蘆笙單獨演奏錄制。

這首樂曲雖然主要旋律聲部落音為Dol,但其它小節(jié)末尾均落音為Sol,上方聲部的落音也為Sol,整首樂曲還是以五聲音階為基礎(chǔ)的Sol調(diào)式。整首樂曲從曲式結(jié)構(gòu)上看分為旋律完全重復(fù)的三個段落,但作為伴奏的鼓節(jié)奏型有所變化,后兩段一直重復(fù)出現(xiàn)打擊樂節(jié)奏型(譜例11)。

從織體上看,這首二聲部樂曲為和聲性較強的主調(diào)型織體,上方聲部仍舊為富有伴奏意義的固定音型,但節(jié)奏相對加快,Mi音成為前倚音被一帶而過,主要強調(diào)十六分音符的Sol音。樂曲的引子和結(jié)尾部分則采用純四度和純五度的音程進行,造成了樂曲開頭和結(jié)尾的悠揚飄逸之感,與中間部分輕快活躍的樂句形成對比。

從節(jié)奏節(jié)拍上看,全曲除了引子和結(jié)尾小節(jié)略微松散外,其它部分均為規(guī)整的4/4。打擊樂伴奏在每一段都采用了固定的節(jié)奏型,沒有復(fù)雜的變化,值得注意的是,樂曲的鼓點處通常會出現(xiàn)Re、Mi兩音同時吹奏的情況,用以加強重音效果。

在《牡帕密帕》中還有一首《火塘邊的卓巴》同樣也使用了民間傳統(tǒng)葫蘆笙舞曲中的音樂元素。這首樂曲由兩段旋律完全重復(fù)的樂段構(gòu)成,其旋律元素應(yīng)該是取自于瀾滄縣東回鄉(xiāng)的《嘎祭》曲調(diào)(譜例12)。

這兩段樂曲從織體上看都是二聲部主調(diào)型的織體結(jié)構(gòu)但《火塘邊的卓巴》第3-6小節(jié)的音型更加密集,上方聲部中Sol變成了十六分音符,Mi則成為了前倚音,每個樂句的結(jié)尾處旋律的走向也有了改動,由東回鄉(xiāng)《嘎祭》中的Do-Sol-La變成了Sol-Do-La。

結(jié) 語

由以上對不同場域中葫蘆笙舞曲音樂本體的分析可以看出,其音樂存在一些共同的模式特征,這主要體現(xiàn)在樂曲的調(diào)式、音階構(gòu)成、節(jié)奏節(jié)拍、織體、起音等方面。

在民間場域中的葫蘆笙舞曲音樂,雖篇幅大大增加,旋律和節(jié)奏更多是為了配合舞蹈動作,但仍較多地保留了其傳統(tǒng)的音樂模式,無論是調(diào)性還是織體上,都更接近傳統(tǒng)的模式特征;在舞臺場域的葫蘆笙舞曲則在曲式結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、表演程序等方面更加規(guī)整,為了追求舞臺效果,加入更多戲劇化元素,程式性更強;音像制品中的葫蘆笙舞曲則不僅在曲式結(jié)構(gòu)和樂句構(gòu)成上更加方正,還更多地吸收了跨文化的音樂元素,在發(fā)展中不斷運用新的科技手段,制造出更符合當(dāng)代聽眾審美的旋律和織體。

參考文獻(xiàn):

[1] 中國民族民間舞蹈集成編輯部.中國民族民間舞蹈集成[M].北京:中國ISBN中心出版,1999:1028.

[2] 楊民康.“減幅—增幅”與“模式—變體”——再論中國語境下的音樂文化本位模式分(上)[J].中國音樂學(xué),2012(03):5-16.

(責(zé)任編輯:楊 飛 涂 艷)

Spatio-temporal Field and Morphological Characteristics of Hulusheng Musical Dance of Lahu Nationality: Na Groups Hulusheng Musical Dance of Lahu Nationality in Lancang Area

GAO Wen/Research Center of Minority Music Culture in South China, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081

,China

Abstract:

Hulusheng musical dance is the most important folk music form of Lahu people in Lancang area. The Hulusheng dance of the Lahu nationality now has three fields: folk, stage and market. The traditional Hulusheng dance music can be roughly divided into two categories: one is used for more collective festivals, and the other is used for blind dates with strong privacy. Although the length of Hulusheng dance music in the folk field has been greatly increased, the melody and rhythm are more to match the dance movements, and are closer to the traditional characteristics in terms of tonality and texture. Hulusheng dance music in the arena is more fixed in terms of musical structure, personnel composition, and performance procedures. In order to pursue the stage effect, more dramatic elements are added, which is more stylized. And Hulusheng dance music in audiovisual products on the market is not only more regular in musical structure and lyrical composition, but also absorbs more cross-cultural music elements, and constantly employs new scientific and technological means to create melodies and textures that are more in line with the aesthetics of contemporary audiences.

Key words:Lahu nationality; Hulusing musical dance music; folk field; stage field; market field; pattern; pattern variants

作者簡介:

高 雯,湖南師范大學(xué)“中國南方少數(shù)民族音樂文化研究中心”特聘研究員,研究方向:民族音樂學(xué)。