高中地理課程中滲透生態文明思想的體現與教學策略

李凌云 黃明 曾慧

地理學是研究地理環境以及人類活動與地理環境關系的科學,具有綜合性和區域性等特點,對于解決當代人口、資源、環境和發展問題,建設美麗中國,維護全球生態安全具有重要意義[1]。在黨的十九大報告中,習近平總書記指出,要加快生態文明體制改革,建設美麗中國,同時進一步強調“生態文明建設”,將“美麗”作為建設社會主義現代化強國的目標之一。目前,我國生態文明建設取得顯著成效,生態環境質量明顯改善,“美麗中國”建設邁出堅實步伐[2]。

高中地理課程以“立德樹人”為根本任務,培養學生必備的學科核心素養,使學生從地理視角認識和欣賞自然與人文環境,懂得人與自然和諧共生的道理[1]。高中地理課程內容蘊含豐富的生態文明思想,積極響應黨和國家提出的“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念。同時,充分運用時事案例,密切聯系學生的生活實踐,讓學生在課堂中學習對生活、對其終身發展有用的地理。本文分析了生態文明思想在高中地理課程中的發展以及在結構和內容上的聯系,提出了相應的教學策略,旨在運用生態文明思想、“美麗中國”建設聯系高中地理課堂教學,深化學生地理學科核心素養的培養,順利實現地理課程思政化。

一、高中地理課程中滲透生態文明思想的體現

1.生態文明思想在不同時期地理課程標準中的體現

在中學地理課程百年發展過程中,在課程目標、課程理念等方面都涉及到關于環境、生態等內容。1963年,《全日制中學地理教學大綱》教學目的指出“培養他們的愛國主義和國際主義的精神,戰勝自然、建設社會主義祖國的雄心”。1986年,《全日制中學地理教學大綱》教學任務提出“了解如何合理利用自然和保護環境,協調好人類與環境的關系”。2003年,《普通高中地理課程標準》課程基本理念之一為“以利于學生正確認識人地關系,形成可持續發展的理念,真愛地球,善待環境”。在《普通高中地理課程標準 (2017年版2020年修訂)》課程性質中強調“地理學對于解決當代人口、資源、環境和發展問題,建設美麗中國,維護全球生態安全具有重要意義。”不難發現,在內容表述上從“戰勝自然”逐漸發展到“善待環境”“維護全球生態安全”,這體現出我國對于自然環境、生態文明態度的轉變,國家已深刻認識到環境問題對現代社會發展的重要性。

在高中地理教學中,應從宏觀把握生態文明思想發展方向,準確定位地理學科知識與生態文明思想、美麗中國建設的有效融合形式,自然、恰當地在地理課程中開展教學。

2.生態文明思想在高中地理教材中的體現

在過往時期,我國高中地理課程的構建基本依照地理學的科學體系,結構緊密、內容復雜以及實用性不強等問題突出。此后,隨著教育改革的深入,高中地理課程從以知識傳授為主向學科素養培養轉變。高中地理教科書的內容也在不斷修改,主要的變化是簡化了內容,降低了難度,并強調了人與地的關系。在這一過程中的人與地關系問題一直是地理研究的中心,在中學地理教科書的開發中,建立和諧的人與地關系思想一直存在,生態文明思想在教材中的體現也不斷豐富,并以文本、圖像和活動等形式呈現。

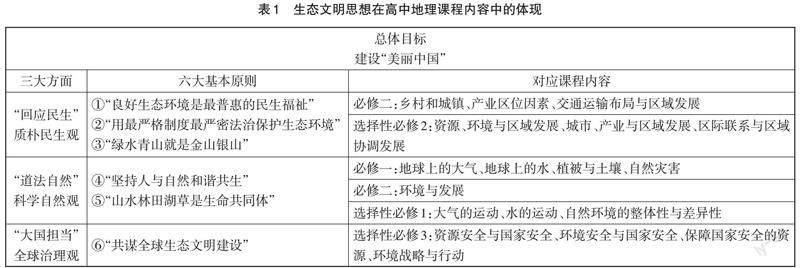

總體而言,生態文明思想不僅體現出質樸民生觀、科學自然觀以及全球治理觀三方面的內容,同時在戰略選擇上堅持“六大原則”。具體來看,“堅持人與自然和諧共生”是基本要求、“綠水青山就是金山銀山”是辯證指導、“良好生態環境是最普惠的民生福祉”是價值取向、“山水林田湖草是生命共同體”是系統思維、“用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境”是法律保障以及“共謀全球生態文明建設”是大國智慧。在此背景下,通過分析高中地理課程標準,以人教版教材為例,筆者梳理了“美麗中國”生態文明思想在高中地理課程內容上的聯系,具體內容如表1所示。

高中地理教學內容涵蓋了我國的人口、資源、城鄉發展、區域、國家安全等內容,這些內容涉及到社會主義核心價值觀、愛國主義教育等。分析“美麗中國”生態文明思想與高中地理課程在內容上的聯系,目的在于更精準地選取教學內容,從教學內容的關鍵點進行教學設計。而地理教師也要提高自身的生態文明思想素養,更好地挖掘地理課程中的生態文明思想元素,進而落實教學。此外,實施地理課程教學不能僅通過傳統講授實現,教師還應根據相關的政策和理念,堅持“以身作則” ,從而落實“立德樹人”的根本任務。

二、高中地理教學中滲透的生態文明思想策略

在高中地理教學過程滲透生態文明思想、“美麗中國”建設行動,應充分發揮地理學科的綜合性、區域性以及實踐性等特點,學生在課堂中能正確理解生態文明思想,在課后能夠主動思考環境問題,認識到生態環境對于人類生活、生產的重要性,實現人地協調觀、區域認知等核心素養的培育。在高中地理教學中,教師應對教學內容進行分析處理,可以根據上述“六大原則”的思想內涵以及與課程內容的聯系來設計教學,進而在高中地理課程中更好地落實生態文明思想教育。

1.堅持生態價值觀,追求人與自然和諧共生

高中地理教學應使學生正確看待地理環境與人類活動之間的關系,能夠尊重自然,認同人地協調對于可持續發展的重要意義。在過往的歷史、社會實踐以及中國文化傳統中,均有典型的文化觀念蘊含著這一思想。中國古人就倡導“天人合一”“道法自然”,也有“勸君莫打三春鳥,兒在巢中望母歸”等人與自然和諧相處的思想[3]。

在高中地理課堂教學中,教師應將綠色、和諧等生態理念與地理知識進行有機融合,可以通過運用典型案例的形式開展教學。如“荒漠化的治理”可引用庫布其沙漠的治理經驗;“林地資源保護”方面可運用塞罕壩林場的典型案例;“陸地水體污染防治”方面可采用長江中下游跨區域水污染治理案例;在“大氣污染治理”方面可講述東北老工業基地環保新模式等。

在時事案例方面,教師可運用“2022年北京冬奧會”作為教學案例。作為一屆“低碳環保”的冬奧會,北京冬奧會期間的掃雪除冰工作廣泛采用“非氯有機融雪劑”,它不會污染周邊土壤,且有益于賽區綠植樹木來年的生長發育,同時,在最大程度上降低對賽區道路的影響。教師可通過對比分析傳統除雪工作,引出傳統融雪劑對環境和生活造成的危害,進而分析影響植物生長、土壤以及地下水等相關知識。通過運用貼近生活的“2022年北京冬奧會”時事素材,能夠在地理課堂教學中豐富學生“綠色環保”理念,涵養生態文明思想,使學生能夠認識到尊重、保護自然的重要性,逐步形成“人心向綠”的生態文明新風尚。

2.遵循生態發展觀,踐行綠水青山就是金山銀山觀念

一直以來,社會對于經濟發展與生態環境之間的關系問題未能認識清楚,未能思考清楚“要環境還是要發展”這個辯題。所謂“綠水青山就是金山銀山”,綠色發展理念正深刻作用于經濟發展及變革,圍繞“生態經濟體系”進行產業轉型升級的典型案例涌現,如“湖北黃石產業轉型升級示范區”“寧夏東北部(石嘴山—寧東)產業轉型升級示范區”等,探索出了經濟社會發展全面綠色轉型的有效途徑。

在高中地理選擇性必修2的教學中,教師應結合教材靈活運用實際案例輔助教學。以“湖北黃石產業轉型升級示范區”為例,教師可提供有關資料,引導學生通過探究學習,得出目前已取得的成果——推進資源枯竭城市轉型、促進傳統產業改造和新興產業集聚發展、加快綠色生態城市建設和實施礦山地質災害治理等。再指引學生通過自主、合作學習,運用信息技術等方式,試著探究驗證下一步重點學習的內容。如繼續探索“湖北黃石產業轉型升級示范區”鋼鐵、有色金屬、建材等傳統優勢產業改造升級和延伸產業鏈的有效途徑;試著驗證是否能繼續探索綠色生態城市建設和工業遺產保護與再利用的有效途徑。學生在探究學習的過程中,理解積極推進產業轉型升級對于當地社會、環境發展的重要意義,辯證看待經濟發展與環境問題,能夠更為綜合、全面地思考問題。

除了作用于課堂教學案例引入、情境創設等方面,在試題編制等方面教師也可靈活運用實際案例進行設計。總之,在高中地理教學中,教師應適時體現出地理學與社會的關聯,引導學生充分認識地理知識在國家政策與社會發展中的作用。

3.堅持生態民生觀,良好環境就是民生福祉

隨著當前社會的高速發展,人們對于美好環境的現實需求越來越強。作為“五位一體”重要組成部分的生態文明建設,反映出國家始終如一對民生的關切。在開展地理教學時,應充分外顯出“美麗中國”生態文明建設在人民生活中的實際體現,內化學生對于生態文明思想的認識,即激發學生主動關注生活中生態問題的意識,能夠主動思考生活中的生態問題,了解身邊生態環境的現狀。如“新型城市化”體現出來的應是“循環”“低碳”“綠色”的城市化,是節約集約資源、減少干預自然的城市化,還是減少污染土地、水體以及空氣的城市化。教師可設計探究活動,組織學生考察、調查身邊的城市化發展問題,找出有關的環境問題并試著提出解決措施。學生通過實踐活動,了解城市發展中存在的環境問題,養成環境保護意識,懂得生態文明建設的重要性,從而培養地理實踐力等核心素養。

4.貫徹生態系統觀,統籌山水林田湖草共同發展

由山川、林草、湖沼等組成的自然生態系統,機制內本身相互依存、緊密聯系,牽一發而動全身,對應地體現出自然環境具有整體性,即整體功能、整體演化以及整體響應外界干擾等特征。因此,在教授自然環境整體性特征、環境保護等知識內容時,教師應當注重強化學生關注自然環境要素間的特點與聯系,提升整體認識自然環境的意識與能力。必須按照生態系統的整體性、系統性及其內在規律,統籌考慮自然生態各要素,如山上山下、地上地下、陸地海洋以及流域上下游等,進行整體保護、系統修復、綜合治理[4]。除此之外,教師還可延伸出“山水林田湖草是生命共同體”系統思維的多層含義,指導學生理解對于生態環境問題的治理要注重統籌兼顧,不能各自為政、多頭治理,只有統一保護、統一修復,才能更好地建設美麗中國。

5.堅定生態法治觀,依法依規保護生態環境

加強生態文明建設,法治保障必不可少,法律制度的嚴格與周密是生態文明建設的重要保障。教師可帶領學生進行體驗式教學,如聯系當地政府部門進行教育專項活動,開展體驗式考察、社會調查以及專題探究等活動,或采用“角色扮演法”進行教學,讓學生扮演政府官員、市民等不同社會角色來發現和解決存在的生態文明建設問題,學生在切身體驗的過程中得以內化和強化認識。教師也可運用“中華人民共和國生態環境部”專題網站資源開展教學,分析專題專欄中的典型案例,如“黑龍江伊春尾礦庫泄漏事件”“嘉陵江甘陜川交界斷面鉈濃度異常事件”等。從政府部門的應對處置以及整改情況中,學生能夠認識到國家對于重大環境問題有效預防和應對的能力,能夠從生活中的時事案例體會到環境問題對于國家安全的重要性。

6.踐行生態共贏觀,共謀全球生態文明建設

生態文明建設工作關系人類未來發展,中國堅持負責任大國態度,不僅積極參與應對全球氣候變化,也踐行國際環保約定控制碳排放。在高中地理選擇性必修3的教學中,教師應引導學生全面認識中國參與全球治理的態度與行動,使學生了解中國為人類可持續發展貢獻出的智慧與力量。如可聯系于昆明舉行的《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議,“生態文明:共建地球生命共同體”的會議主題傳遞出旨在倡導推進全球生態文明建設,強調人與自然是生命共同體,強調尊重自然、順應自然和保護自然,以及實現“人與自然和諧共生”的美好愿景。大會的室外展覽項目——“寶豐半島濕地”展示出滇池保護治理的成效,以及滇池原有的自然面貌和生物多樣性。教師可借此展開有關于“保障國家安全的資源、環境戰略與行動”等知識的教學,也可運用“寶豐半島濕地”案例展開水循環知識的教學。

在高中地理課程教學中凸顯生態共贏觀,還可引用我國科學治理土地沙化問題的例子。我國積極開展沙化防治工作,因地制宜地探索發展治沙產業和扶貧產業,實現了區域性的生態治理與經濟發展協調共進,為全球土地沙化治理貢獻了庫布齊、塞罕壩、毛烏素等“中國治沙樣本”[5]。生態共贏觀從世界立場出發,深化了可持續發展理念。于是,在地理教學中以彰顯“中國智慧”“中國力量”的方式,帶領學生學習地理知識的同時,也實現了有效的生態文明教育。

三、結語

生態文明建設任重而道遠,生態文明建設離不開生態文明教育,在高中地理教學中滲透生態文明教育具有可行性和必要性。在高中地理課堂的教學實踐中,應不斷與時俱進、聯系生活實際,將生態文明教育更好地融入到地理教學中,實現社會共同參與生態文明建設,自覺參與建設“美麗中國”行動。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準 (2017 年版) [M]. 北京:人民教育出版社, 2018.

[2] 中華人民共和國生態環境部黨組. 以習近平生態文明思想引領美麗中國建設[N]. 人民日報,2020-08-14(009).

[3] 路長明,段雄波,陳成.習近平生態文明思想研究[J].學理論,2020(11):5-7.

[4] 中共中央宣傳部. 習近平新時代中國特色社會主義思想三十講[M]. 北京: 學習出版社,2018.

[5] 孫百亮,柴毅德.習近平生態文明思想的核心觀點及時代價值[J].山西高等學校社會科學學報,2022,34(2):7-13.