運用地圖培養地理實踐力探討

譚昕鑫

一、研究背景

在新課改的背景下,培養學生的“學科基本素養”成為各個學科的教學目標。地理學科也是如此,如今,培養學生的“地理核心素養”成為眾多地理領域的學者和教師討論的熱點。在最新修訂版的普通高中地理課程標準中,地理核心素養主要由四個部分構成:區域認知、綜合思維、人地協調觀、地理實踐力。其中綜合思維和區域認知是基本的思想和方法,人地協調觀為高中地理核心素養的基本價值觀念,而地理實踐能力則是在思想和方法的基礎之上,以及在基本的價值觀念上對現有的核心地理事物進行空間性的表述 。地理是一門研究地球表面和內外層深層系統的綜合學科,地理的研究是建立在地理實踐活動基礎上的。而這些實踐活動中所表現出來的素養便是本文所提到的地理實踐能力素養。如何認識地圖、如何運用地圖、如何考察、如何測量等活動都需要地理實踐能力,就這個意義上來說,地理實踐能力的提出是對學生更高層次的要求。

當說到地理實踐力的培養,人們馬上會將地理實踐能力和地理實踐活動聯系起來。地理實踐活動是培養地理實踐能力最直接且最有效的方法,但事實上,在目前的教學背景下開展大量的地理實踐活動是不太現實的。在現實的教學過程中,地理實踐活動的展開需要耗費大量時間。同時,由于課程時間緊湊,地理實踐活動的開展效率往往較低,因此教師在這方面的經驗非常不足。相比之下,課堂的方式更加省時有效。其次,地理實踐活動耗費時間長,一般一次地理實踐活動要一個小時以上。在這一個多小時里,學生學習的速度并不能跟上教學要求的速度。地理實踐活動是一種活動,整個過程中,學生是比較自由的。大部分時間會交給學生,能否有效地利用這些時間是地理實踐活動順利開展的關鍵。現實告訴我們大部分的學生還不具備此能力,在地理實踐活動課上紀律性很差,因此最后的課堂效果也不理想。就我國的情況來看,大部分的學校開展的地理實踐活動比較少,甚至不開展。相比而言,教師在傳統課堂上的經驗更豐富。因此可以試著在傳統課堂上挖掘培養學生地理實踐力的方法。

大部分學生在學習地理的過程中,常常會認為地理比較雜、比較難。這主要是地理的綜合性決定的。在中學的地理教材和雜志中,地圖一直貫穿著各個知識點,發揮著線索的作用。《地理教育國際憲章》和《普通高中地理課程標準》也明確指出地圖和地理是不可分割的關系,因此地理學習中地圖發揮了很大的輔助作用。地理實踐力作為高中生地理學習的基本核心素養之一,自然和地圖的聯系也是非常緊密的。

地圖素養在國內的研究剛剛起步,目前也有很多人對其進行概念的界定,從字面意思上看,地圖素養就是關于地圖學習方面學生所需的基本素養。素養給了地理實踐力一個新的身份和新的含義,在以前的論文中,很多人都提到過地理實踐力。同作為地理素養的地理實踐力和地圖素養,必然存在著一定的聯系。地理實踐過程離不開作為工具的地圖,那么由地理實踐過程衍生而來的地理實踐力則離不開地圖素養。從而可以得出,地理實踐力是包含地圖素養的。那么運用地圖來培養學生的地理實踐力是具有一定可行性的。順著地理實踐力和地圖素養的包含關系,筆者從地圖素養出發,在定義的基礎之上構造出培養學生地理實踐力的具體實施方法。

二、運用地圖培養地理實踐力的步驟

運用地圖培養地理實踐力側重于地圖素養的培養。因此,根據地理實踐能力和地圖素養的定義,可以得出基于地圖素養的地理實踐能力的定義構成,從定義著手,就找到了培養地理實踐能力的方法,筆者遵循定義的逐級遞增規律,認為基于地圖素養的地理實踐力的培養方法遵循“選取—分析—繪制—使用”的步驟。

選取地圖包含選擇和獲取兩個步驟。這個過程需要根據地理實踐所提供的環境和地理信息及地理事物之間的關系來選擇教學所需要的地圖。這一步是前提條件,有了地圖才能討論地圖素養。在教學實施過程中要讓學生知道地理圖形的分類和各種圖形的優缺點。并且要讓學生熟悉地理事物在地圖中的表示方法、位置和范圍(具體的地理圖形的分類和特點如表1所示)。

新課標的水平一中要求學生能夠運用圖片資料簡要觀察地理事物,也就是能夠觀察出地圖中的地理事物。每種地理圖形都有自己的特點,因此每種地圖所表現出來的地理信息也不相同。根據新課標的要求,在教學實施過程中教師應當引導學生從每種圖的特征進行觀察,從而獲取地理信息。

接著是分析地圖的過程,這個過程主要找出地理基本要素和地理信息之間的聯系。在新課標的水平二和三中都有體現。對地圖中所呈現出的信息進行處理和分析是這一步的關鍵。這個過程包括數據的處理、聯想、對比、歸納和演繹等方法。

分析和解釋主要包括兩個部分:數字信息和文字信息。數字信息就是通過數值來呈現地理特征和地理規律的地理信息。數字信息涉及的圖表有統計圖表和等值線圖兩種圖表。對于這兩種,教師要讓學生通過數據的處理和運算,得出數據的變化規律,然后用自己的語言將地理圖表中的數據信息表達出來。簡單來說,就是“數值—文字”的轉換過程。文字信息指的就是除數值以外的地理信息,對文字信息的分析和解釋貫穿所有地理圖形的分支。一般采用對比、歸納、演繹、判斷、驗證等方法。

繪制地圖就是將現有的地理信息進行整合,最后用地理符號和地理文字表示出來。繪制地圖是對地理知識的回憶、再現過程,也是更好地理解地理事物的有效方法。

繪制地圖方法主要有兩種,一種是手繪;一種是借助電腦繪制。前一種方法是最原始的,也是最基本的繪制措施,耗費時間比較長。隨著信息的發展,人們開發了電腦上的地圖繪制,靠一些基本的制圖軟件,便可以明晰地將我們周邊的地理事物表示出來。這個過程是一個“文字—圖像”的思維轉換,也是一種基本的地理思維。在這個過程中學生自己畫圖不僅可以提高繪畫能力,同時也能夠幫助學生將知識點串在一起,形成總體的框架和輪廓。

使用地圖對于學生來說是最難的一步,也是與生活聯系最緊密的一步。簡單來說就是能將地圖中有效的信息,或者將所繪制的地圖運用到解決問題中,徹底讓地圖發揮它的價值。在水平三和水平四中都提過解決生活中的實際問題,并且在不同課程階段的學業要求里也都強調問題的解決。這個過程中需要建立所需解決的問題和地理知識點的有效聯系,然后利用聯系發揮地理信息的作用。教師的引導要從有效聯系入手,引導學生發現問題和地理知識點之間的聯系,只要突破了這個點,那么學生就能靈活地使用地圖了。

上述模型的各個步驟之間的聯系非常緊密,拆分的依據是認知理論,步驟之間是逐級遞增的。因此針對一個課題,教師可以在課堂上實施“選取—分析—繪制—使用”的步驟。

三、課堂實例

課題:大氣的受熱過程。

課程標準解讀:課程標準中的要求是“運用圖表說明大氣受熱過程”。

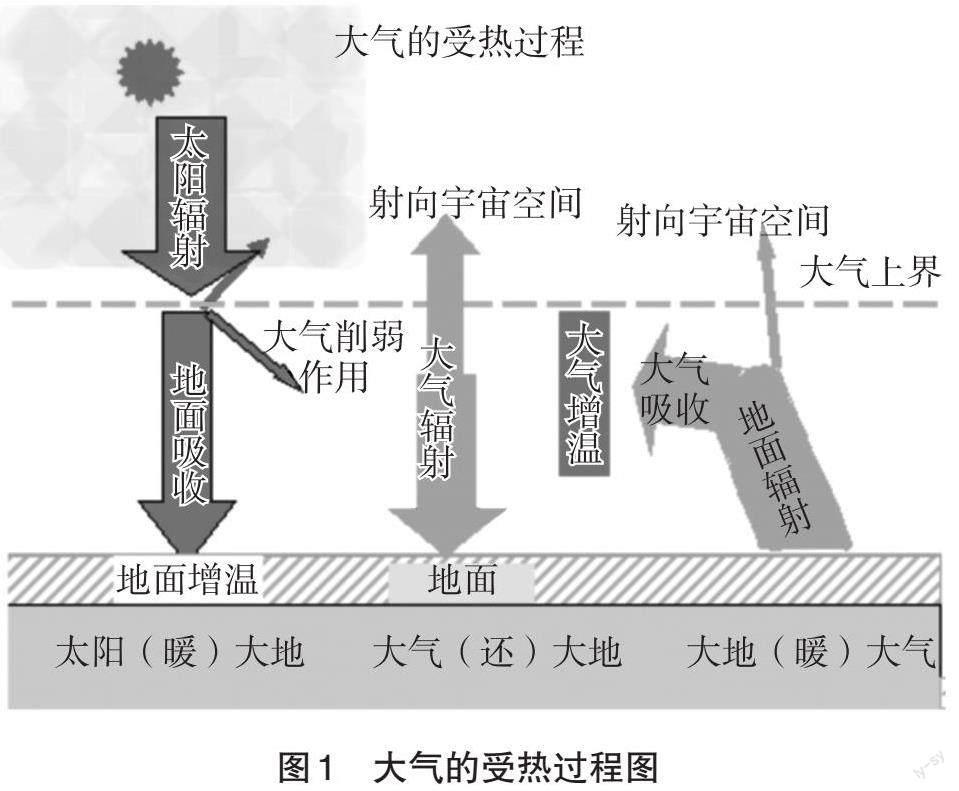

選取地圖(圖1):大氣受熱過程圖是本課題的中心地圖。因此筆者直接選取該幅圖作為重點。

當然圖片的選取主要是以主題為中心,分出重點圖和輔助圖。教師在授課時最好給出重點圖,輔助圖則讓學生去搜集。

獲取地圖中的地理信息:這一步驟依靠學生的觀察和教師的引導。這張圖上標示出的地理信息有三種輻射:地面輻射、太陽輻射和大氣輻射;大氣受熱的過程:太陽暖大地,大地暖大氣,大氣還大地;輻射量的關系。地圖上的地理信息都比較明顯易見,學生能比較容易的獲取信息,但是獲取以后會比較雜亂,為了更清晰地表示出這些信息,教師在教學的過程中要引導學生對所獲得信息進行歸類,因此可以用問題進行歸類引導。為了歸類這些信息,提出的問題如下:①大氣的整個受熱過程包括幾個步驟?步驟分別是什么?②大氣的受熱過程有哪些輻射?涉及的過程有哪些?第一個問題是對大氣的受熱過程的三個步驟的整理;后面的問題是為了讓學生找出輻射的三種形式:大氣輻射、地面輻射和太陽輻射。最后一個關于輻射涉及的過程主要是為了讓學生關注箭頭的走向和粗細。

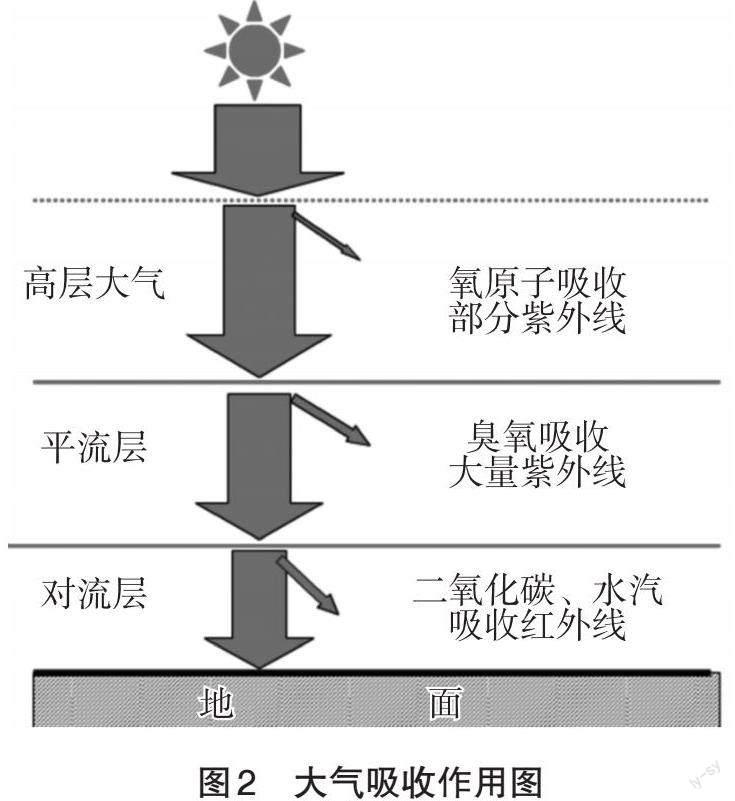

分析和解釋地圖信息:這一步驟是對地圖信息的進一步解釋和分析,主要是針對地圖中隱藏的信息進行深挖和解剖。首先從圖上獲取的信息來看,輻射是需要解決的第一個問題。輻射是學生在物理中學過的詞語,涉及學科交叉的問題,物理中輻射分長波輻射和短波輻射,在這張圖中我們看到的就只有地面輻射、大氣輻射和太陽輻射,要把地理中的輻射和物理中的輻射結合起來,需要通過物理的思維來分析,根據輻射定律可以把太陽輻射歸為短波輻射,大氣輻射和地面輻射歸為長波輻射。在此基礎上,進一步深挖大氣的受熱過程,結合輻射量的減少,大氣的削弱作用就顯而易見。為了讓學生結合生活,教師提問輔助分析大氣的削弱作用主要有哪些。在此基礎上,也可以添加一些輔助圖,幫助學生分析。如圖2所示的大氣的吸收作用圖,在提問的基礎上講解散射、反射。同時結合生活實例讓學生對這些名詞更有實感。第二個重點是對大氣的熱源來自地面的解讀,教師主要用制造矛盾的方法引發學生思考。第三個重點是大氣的保溫作用或者說是大氣逆輻射。這個重點的解釋可以用對比例子的方法,最好選取實例并配圖,書本上的月相圖就是一個很貼切的例子,在對比下學生一眼就能看出區別和作用原理。

繪制地圖:在分析和解釋了地圖后,學生對地圖中的地理信息已經有了非常全面的了解和體會。為了讓學生進一步鞏固知識,教師應讓學生學會自己畫示意圖,同時把大氣受熱過程圖交給學生繪畫,并且提倡讓學生用各種方法表示。這個過程把主動權還給學生,發揮學生的積極性,同時讓學生繪制地圖的能力得到強化。教師在課堂上可以創造小組合作條件,讓學生的思維進行碰撞,以便得到更好的教學效果。除此之外,教師也可以把這部分的內容當成課外作業,讓學生課下完成,便節約了課堂時間。

使用地圖:給出溫室帳篷的例子,并且給出溫室帳篷的示意圖(圖3),讓學生進行對比,并且解釋溫室帳篷的工作原理。

這一步最重要的就是聯系實際,因為兩張圖存在一些聯系,為了幫助學生思考,教師可以提出下面的問題:玻璃起到什么作用?此設備和大氣的受熱過程有哪些相同點和不同點?此裝置是如何保溫的?用這些問題幫助學生思考,同時也幫助學生了解生活中的地理運用實例。

該模型是一個比較靈活的模型,靈活性體現在各個步驟之間的互相聯系。如選取地圖是模型的第一個步驟,但在其他的步驟使用過程中仍然串接著選取地圖的方法。教師在課堂教學中,要慎重選擇地圖,保證課堂內容的中心。而輔助圖的選擇權可交給學生,讓學生學會根據主題選擇有效的地圖來輔助學習。其他步驟也是如此。所以這里的模型只是一個大的框架,具體的實施過程教師要學會靈活把握。

在一個主題的學習中,教師應該應用多幅地圖,發揮地圖的作用,給學生一個直觀的感受。總的來說,相比枯燥的文字,多彩多樣的地圖更能抓住學生的眼球。同時,多幅地圖的使用可以培養學生從各個地理角度分析問題,幫助學生地理思維的進化,從而促進學生地理實踐力的增長。

通過地圖素養的培養來提高學生的地理實踐能力,最重要的就是要發揮地圖的實踐性。因此在培養的過程中要注重方法的傳授和學生的感知認識。在實踐生活中,方法遠比基礎知識重要,為了注重學生方法的養成,在課堂上教師可以通過舉一反三的方法,時刻發揮學生的主動性。另外,作為教師,在課堂上要注意創設情境,讓學生有實景感受和體驗。