我國環境科學專業本科教育研究發展概況與趨勢解析

邵繼海 羅斯 彭亮 陳安偉

摘? 要:環境科學專業具有高度的綜合性和建設的復雜性。我國環境科學專業本科教育經過四十余年的建設,先后經歷了培養方案探索和培養體系構建、學習和借鑒國外培養經驗、探索走特色發展和內涵式發展道路這幾個階段。該文借助文獻透視分析軟件Citespace,對四十余年來環境科學本科專業教研教改文獻進行研究,通過分析關鍵詞的中心性、共現性及關鍵詞出現的時區特征,并結合文獻原文溯源和深度分析與思考,解析我國環境科學專業本科教育存在的主要問題,以及針對這些問題的教研教改發展歷程和發展趨勢,旨在為今后我國環境科學專業本科教育走內涵式發展道路,服務國家和社會需求提供基礎信息和建設參考。

關鍵詞:環境科學專業;教研教改;關鍵詞共現性;發展趨勢;本科教育

中圖分類號:G642? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)12-0034-05

Abstract: The major of environmental science has characteristics of comprehensiveness and complexity. Undergraduate major of environmental science in China has experienced about 40 years of development, which experienced the steps of talent fostering scheme exploration, studying and applying foreign experiences, construction of Chinese characteristics, and improvement of educational quality. In this study, we reviewed research progress of the major of environmental science in China in the past 40 years using the software Citespace. The main problems of this major were proposed based on analysis of centrality, co-occurrence, and time zone characteristics of key words, as well as researches toward these problems and development trend about the major of environmental science in China. The purpose of this study is to provide basic information and reference for improvement of educational quality of environmental science in undergraduate education, and help it to meet the requirement of development of China.

Keywords: environmental science specialty; educational research; co-occurrence of key words; development trend; undergraduate education

環境科學是一門交叉科學,涉及自然、技術、社會和管理科學等諸多領域和學科[1]。我國的環境科學高等教育起步于20世紀70年代,一些高校和科研院所在原傳統學科的基礎上,先后設立了環境相關的專業,如環境地學、環境化學、環境生物學及環境醫學等[2]。到20世紀80年代,多個省份先后成立環境科學相關的專業委員會。1990年原國家教委在蘭州召開全國高等理科教育工作座談會后,為貫徹加強基礎、增加適應性的原則,環境科學擴大了專業口徑,改設為環境科學、環境規劃與管理兩大專業。1992年6月聯合國環境與發展大會召開以后,我國在同年11月由原國家環保局會同國家教委召開了第一次全國環境教育工作會議,該會議明確提出了深化教育改革,加強環境教育[3]。此后,我國環境教育得到了快速發展。近二十年來,盡管我國環境科學專業本科教育在數量上取得了飛速發展,但是該專業培養人才的質量還亟待提升。我國當前環境科學專業本科人才普遍存在國際競爭力不強、創新能力弱、與社會需求脫軌等問題。另一方面,從我國創辦環境科學專業以來,環境教育戰線的教育工作者在不斷地探索提高教學質量的教研教改工作。在中國知網上以“環境科學專業”為主題詞,截止到2020年12月31日,可以檢索到920篇相關的教研教改論文。本文以這些文獻為材料,進行可視化分析,解析了我國環境科學本科教育的教研教改概況,旨在為今后我國環境科學專業本科教育發展與改革提供參考。

一? 資料來源與研究方法

(一)? 文獻收集

在中國知網學術期刊數據庫,以“環境科學專業”為主題詞進行檢索,檢索起始時間不限,截止時間設為2020年12月31日。對檢索結果進行人工逐條把關,剔除人物傳記、新聞性質論文和研究生教育論文,共得到環境科學本科專業教研教改論文920篇。在所檢索的文獻當中,有相當一部分屬于某一門課程建設相關的教改論文,鑒于不同課程具有各自的教學特點,而本論文側重于環境科學專業本科教育發展解析,所以再次剔除關于某一門課程建設的教改論文,最后得到416篇與環境科學專業建設相關論文,用于后續文獻可視化分析。此外,由于教學方法改革主要分布于關于某一門課程建設的教改論文當中,所以在收集環境科學專業本科教學方法改革文獻時,采取主題詞“環境科學專業”和“教學方法”進行檢索,檢索時間跨度任然為不設起始時間,截止時間設為2020年12月31日。對檢索到的論文進行人工逐條把關,共得到152篇與教學方法改革相關論文,用于關鍵詞“教學方法”的文獻可視化分析。

(二)? 文獻可視化分析

將上述檢索到的文獻以Refworks的格式從中國知網導出,用文獻可視化分析軟件Citespace 5.8.R1(Chaomei Chen, 德雷塞爾大學)進行關鍵詞可視化分析。軟件參數設置如下: Time slicing中單個時間分區為一年;Text processing中主題詞來源為題目、摘要和關鍵詞;Note types先后選擇關鍵詞和發文機構;Selection criteria中的g-indexz的K值為25,TOP N值為50。重點分析關鍵詞的中介中心性、共現性、時區性,以及發文機構。

二? 結果與分析

(一)? 論文發表數量分析

以“環境科學專業”為主題詞,從中國知網學術期刊數據庫進行檢索,第一篇環境教育方面的論文出現在1987年,主要介紹了20世紀80年代中期環境教育體系和專業的設置概況,以及1973—1986年我國環境教育的發展[2],到2020年,先后發表相關論文920篇。論文年發表數量大致經歷了四個階段的增長,分別為1987—1995年、1996—2001年、2002—2009年、2010—2020年(圖1)。從論文的內容來看,第一階段1987—1995年,屬于環境科學專業的起步階段,主要探討教材選用、課程體系構建;第二階段1996—2001年,主要對比分析國內外環境相關專業教育的差異,學習和借鑒國外環境教育的經驗;第三階段2002—2009年,主要體現為環境科學專業課程建設、理論與實踐教學優化;第四階段2010—2020年,在國家“質量工程”“雙一流”建設、“新工科”建設的指導下,從提高學生的創新能力的角度出發,探索環境科學專業本科教育內涵式發展途徑。

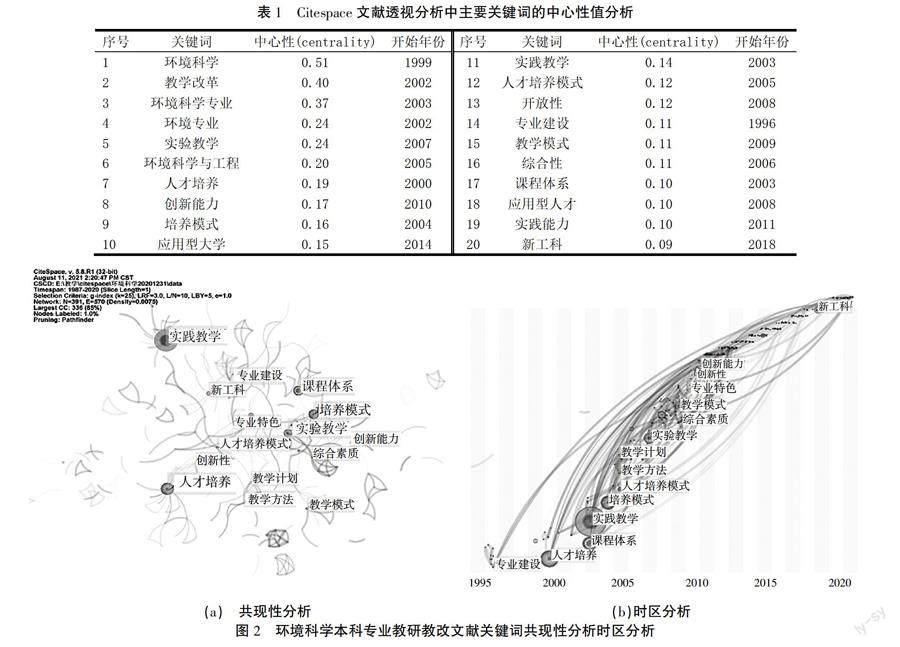

(二)? 關鍵詞的中心性

關鍵詞的中心性(Centrality)可以理解為在網絡分析中某個關鍵詞在多大程度上位于圖中其他“關鍵詞對”的“中間”,一般超過0.1的節點稱為關鍵節點[4]。數據透視分析結果顯示,共有19個關鍵詞的中心性值均大于等于0.1(表1)。由于排名前四位和第六位的關鍵詞不能反映環境科學專業教研教改的實質內容,所以在后續文獻透視分析過程中將其忽略,重點分析其他具有教研教改實質含義的關鍵詞,如實驗教學、人才培養(模式)、創新能力、實踐教學、課程體系、教學模式(方法)和專業建設等。關鍵詞“新工科”盡管第一次出現的時間為2018年,但是其中心性值已接近0.1,說明該關鍵詞在2018—2020年出現的頻次較高,可以推測該關鍵詞在今后一段時間將是環境科學專業教研教改的主要主題之一。

(三)? 關鍵詞共現與時區分布特征

關鍵詞共現知識圖譜分析結果顯示,環境科學專業本科教學改革主要集中在如下六個方面:人才培養(模式)、課程體系、實踐教學、實驗教學、教學方法、專業建設。圖2顯示,環境科學本科專業的專業建設于1996年提出,隨后于2000年提出人才培養(模式),在2003年提出課程體系和實踐教學改革,2005—2009年先后出現了教學計劃、教學方法、實驗教學、綜合素質、教學模式等關鍵詞,到2010年開始提出專業特色挖掘及培養學生的創新能力。2018年在教改論文中出現了關鍵詞“新工科”,并將新工科建設與早期提出的專業建設、人才培養(模式)聯系在一起,賦予了這些早期提出的關鍵詞新的內涵。

(四)? 主要關鍵詞相關因子解析

圖3顯示了我國環境科學本科專業教研教改文獻主要關鍵詞相關因子解析結果。該專業教研教改關鍵詞主要體現在專業建設、人才培養模式、課程體系、實踐教學與實驗教學和教學方法這些方面。

1? 專業建設

在環境科學本科專業教研教改文獻中,關鍵詞“專業建設”提出相對較早。早期的專業建設主要側重于環境科學人才培養的基本規格和基本目標的探索[5]。到了2000年以后,培養應用型人才成為許多高校環境科學專業建設的主題。從學科性質來看,環境科學專業屬于環境科學與工程大類,既可以授予工學學位,又可以授予理學學位,屬于工學和理學的交叉專業。為了提高高等學校工程類專業的人才培養質量,教育部于2006年開始了工程類專業的全國工程教育專業認證(下文簡稱“工程認證”)工作。所以工程認證也就成為環境科學與工程本科專業的主要建設內容之一。然而,值得一提的是,盡管本文關鍵詞共現分析結果顯示工程認證是環境科學專業建設的主要內容之一,但是追溯到文獻原文,發現相關文獻均是站在環境科學與工程專業大類的角度探討工程認證,并沒有將環境科學與環境工程分開。根據中國工程教育專業認證學會在2021年6月16日發布的數據,在環境科學與工程大類中,全國有75所高校的環境工程專業通過認證,而環境科學專業的工程認證尚未實現零的突破。2017年以來,教育部為了使培養的人才適應國家戰略,滿足國家新產業需求,積極推進新工科建設。在這種背景下,也有學者建議環境科學專業應加強工程元素,服務國家和社會新需求[6]。此外,和綜合性大學及理工類學校相比,高等農業院校的環境科學專業起步相對較晚,在師資力量、硬件設備及專業品牌等方面均顯得要薄弱些。為了提高所培養人才的競爭力,農業院校環境科學專業開始尋找自身特色,力求做到與綜合性大學和理工類高校區別發展。因此,農業特色也就成為環境科學專業建設相關的關鍵詞之一。

2? 人才培養模式

人才培養模式直接關系到人才培養質量,也就成為教學改革的重點。從關鍵詞共現分析來看,培養創新性人才、提高人才的國際競爭能力、培養應用型人才及學科融合這些方面是人才培養模式改革的熱點。受傳統培養模式的影響,貧于創新是我國人才培養的主要弊端[7]。2007年教育部、財政部教高1號文件發布了《關于實施高等學校本科教學質量與教學改革工程的意見》,將“人才培養模式改革創新”列為主要建設內容之一,把“增強學生的實踐能力和創新精神” 列為主要建設目標。這也極大的推動了我國環境科學專業人才培養模式朝著提高學生的實踐能力和培養創新性人才方面的發展。我國2013年成為國際工程教育本科專業學位互認的《華盛頓協議》預備戰員,以及2016年正式成為《華盛頓協議》成員。環境科學教育國際化,提高人才的國際競爭能力成為我國環境科學專業人才培養模式改革的主要內容之一。此外,根據學校自身的特點和特色,走差異化發展道路,是人才培養模式的另一個新改革方向。在此基礎上,衍生出農業特色環境科學人才培養模式、醫學特色環境科學人才培養模式、理工科環境科學人才培養模式及地方院校環境科學專業人才培養模式等。

3? 課程體系

環境科學是一門具有高度綜合性和實踐性的專業。由于該專業涉及到物理、化學、生物、數學和工程類學科,以及一些人文社科類學科,所以在課程體系設置上往往容易出現雜、亂的現象,重點不突出、特色不鮮明、理論與實踐脫鉤是環境科學專業課程體系常見的缺點[8-9]。從關鍵詞共現分析結果顯示,我國環境科學專業課程體系改革主要圍繞著教育國際化、提高教學質量、培養學生創新能力、提高學生的應用能力、增強學生工程意識及雙一流建設優化課程體系。這些關鍵詞與人才培養模式相關的關鍵詞高度重疊,說明課程體系設置與人才培養模式直接相關。追溯課程體系相關的文獻原文發現,環境科學專業課程體系改革重點解決如何協調“寬口徑”與“厚基礎”的關系、如何做到理論與實踐教學并舉、如何凸顯專業特色等方面的問題。

4? 實踐教學與實驗教學

與專業相關的實踐教學包括實驗、課程實習、課程設計、畢業實習和畢業論文。關鍵詞共現分析結果顯示,應用能力是實踐教學改革的落腳點,在相關論文中多次出現“應用能力”“應用型體系”“實用性人才”“應用型人才”這些關鍵詞。此外,實習基地建設也是實踐教學改革的主要內容之一。主要體現在校外實習基地建設和校企合作方面。2015年,國務院印發《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》。在這種背景下,中國“互聯網+”大學生創新創業大賽應運而生,每年舉辦一次,到2021年已舉辦了七屆。在這種由全國大學生素質教育大賽的推動下,“互聯網+”大學生創新創業元素也融入到實踐教學當中。

實驗教學是提高學生的動手能力、分析問題和解決問題能力的主要手段,也是理論教學的拓展與延伸。盡管實驗教學隸屬于實踐教學,由于實驗教學在提升學生綜合素質方面具有重要的作用,實驗教學也一直是教學改革的重點。Citespace文獻透視分析結果顯示,“實驗教學”作為關鍵詞的中心性比“實踐教學”更大,這也進一步說明實驗教學改革是實踐教學改革的重點。關鍵詞共現分析結果顯示,提高學生的綜合素質和創新能力是實驗教學改革的主要目標。實驗教學改革正由傳統驗證性實驗和技能訓練向探索性和開放性實驗轉變。傳統實驗教學往往與理論課捆綁在一起,成為某一門課程的一部分。這種實驗教學體系不利于開設設計性、探索性和綜合性實驗,也打斷了知識的連貫性,不利于學生將所學知識的融會貫通,有礙于學生創新潛力的發揮。近年來,實驗教學體系改革的大趨勢是將原隸屬于各門課程的實驗課剝離出來,將知識點相關的實驗內容有機融合,成為獨立的實驗課程[10],很好地克服了傳統實驗教學體系的弊端。此外,提升學生的主動參與意愿和專業興趣,也是實驗教學改革的目標之一。

5? 教學方法

傳統灌輸式教學忽略了學生的學習主觀能動性,抑制了學生的學習興趣和創新能力。改變教學方式,克服傳統教學弊端,是環境科學專業教學改革的一個主要方向。在該方向上,主要以某一門專業課為例,探討教學方法的轉變及帶來的教學效果提升。文獻透視分析結果顯示,教學方法的改革主要從學生考核和評價體系、教學內容、小班化教學,以及教學手段的優化,如PBL教學模式、CDIO工程教育模式等方面展開(圖3)。

三? 結束語

環境科學是一門多學科交叉的新興學科,環境科學專業本科教育在四十余年的建設過程中,既有我國高等教育存在的一般性問題,如培養的人才實踐能力不強、創新性差的問題,也存在個例性的問題,如涉及的學科門類較多,在課程體系設置上存在雜亂的問題。縱觀我國環境科學專業本科發展過程,可以發現設置合理的教學體系、采取合適的教學方法提高培養人才的實踐能力和創新能力及探索合適的特色發展道路是該本科專業教研教改發展的核心。本專業所培養的人才只有與國家和社會的需求結合起來,才會最大程度地發揮人才的作用和價值。所以在未來的教學改革當中,必須緊密圍繞國家和社會的需求來完善該專業的課程體系和人才培養模式。此外,文獻調研的結果顯示,一些學者建議提高環境科學專業培養體系中的工程元素,增強學生的工程意識。但是需要注意的是,很多高校同時開設了環境科學和環境工程兩個專業。如何從培養目標和培養體系區別兩個相近專業,并最大程度地發揮這兩個專業服務社會需求尚需要進一步論證和探索。因此,環境科學專業本科教育在今后的發展過程中,必須平衡好培養體系中的工學和理學的問題,使所培養的人才既能區別相近的環境工程專業人才,又能最大程度地服務國家的戰略方針和社會需求。

參考文獻:

[1] 湯潔,董德明,劉淼,等.環境科學專業課程體系建設與教學質量監控[J].中國大學教學,2007(3):35-36,58.

[2] 江凡.我國的環境教育事業——環境教育體系和專業的設置[J].環境科學動態,1987(12):31-34.

[3] 徐仲.在蘇州市召開第一次全國環境教育工作會議[J].環境科學動態,1992(4):30.

[4] 李杰,陳超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可視化[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2016.

[5] 張鐳,陳長和,黃建國.加強環境專業建設培養環境科學人才[J].高等理科教育,1996(2):41-44.

[6] 王樹才.論大學生的創新能力與素質要求[J].華中農業大學學報(社會科學版),2006(6):117-120.

[7] 周開勝,葛金龍,朱蘭保,等.新工科背景下環境科學專業建設[J].長春師范大學學報,2019,38(10):169-173.

[8] 李旭霖,崔德杰,辛言君.農業院校環境科學專業學科群建設及課程體系設置[J].環境科學與管理,2010,35(1):7-11.

[9] 王奇,馮琳.環境專業本科知識體系構建研究[J].中國大學教學,2016(6):31-36.

[10] 張剛,馬遜風,盛連喜.環境科學專業實驗課“獨立設課”的教學改革實踐與再思考[J].高校實驗室工作研究,2009(2):12-13.

基金項目:湖南省教改課題“農業院校環境科學本科專業實踐教學體系優化與特色構建——以湖南農業大學環境科學專業為例”(HNJG-2020-0329)

第一作者簡介:邵繼海(1979-),男,漢族,湖北洪湖人,博士,教授。研究方向為環境微生物學。