漢代銅鏡的植物紋飾研究

摘要:“鏡,景也”,這是對銅鏡最直觀的解釋,從最開始的“以水為鑒”發展至以銅器鑒面,我國銅鏡發展史逐漸形成以戰國、兩漢、隋唐為代表的三次高峰。漢代銅鏡在我國銅鏡發展史上具有承前啟后的重要地位,其中正面映像、背面審美是漢代銅鏡的主要功能。如今,漢代銅鏡的映像功能消失,鏡背的紋飾直觀地反映出當時的政治、經濟、思想文化、社會生活等方面的情況。漢代銅鏡在青銅器藝術式微后再次興起,其鏡背紋飾具有豐富的內涵。文章探究漢代銅鏡植物紋飾的造型特征及組合圖式,發現其線性的造型特征與對稱式的組合圖式與漢代大一統的社會局面相匹配。在漢初重農抑商、鼓勵農業發展的背景下,工匠將崇拜自然、敬畏自然的觀念與審美意識交融運用到藝術實踐中,植物紋樣由此成為承載深刻意蘊的紋飾之一。作為鼎盛時期的青銅藝術品,漢代銅鏡不僅承載著當時豐富多彩、博大精深的文化,更是今人了解漢代社會風尚與漢人日常生活的重要窗口。漢代銅鏡背面的植物紋飾從自然界客觀存在的植物取材,將植物形態融合、變形,以抽象的圖像形式呈現。植物紋飾作為漢代銅鏡早期的主流圖式,生動反映了漢代的社會現實及漢人的思想觀念,通過與其他紋飾、銘文的相互配合,建構出特定的文化寓意。

關鍵詞:漢代;銅鏡;植物紋飾;草葉紋;造型特征;組合圖式

中圖分類號:K875.2 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)10-00-03

基金項目:本論文為2022年度江蘇師范大學校級項目“漢代銅鏡的植物紋飾研究”成果,項目編號:2022XKT0683

1 漢代銅鏡背面植物紋飾的造型特征

在西漢早中期的銅鏡中,以草葉、花葉為主的植物圖樣作為主體紋飾出現在鏡背。兩者以“線”作為造型的基本要素,觀其整體雖非規則形,但富有秩序感[1]。草葉紋的出現源自漢人樸素的自然觀,廣義上代表以麥為主的“五谷”,其多由形似芒刺的直莖組成,主莖間布滿豎直的葉脈,單個造型可看作麥穗的線性形象。花葉紋結構簡單,單個葉片以曲線構成,多與桃形花苞組合成一個單元紋飾,漢代銅鏡紋飾中出現的草葉、花卉、花瓣均可被劃分為這一類。植物紋飾常分布在鏡背的外區,有一定的構圖規律。

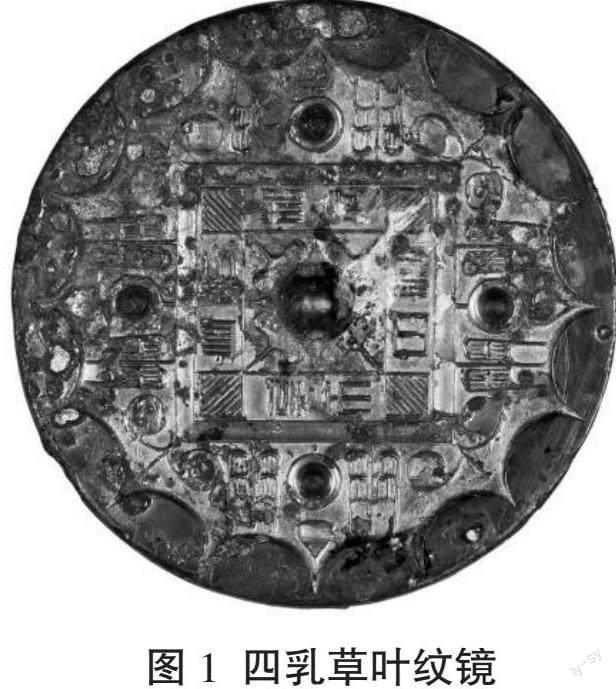

漢代銅鏡的外形輪廓以圓形為主,鏡背圖像幾乎囊括了圓形圖案的所有構圖范式[2]。在四方式、放射式、旋轉式、同心圓式、對稱式等多種圖案組織形式中,鏡背的單個植物類紋飾多以對稱式的表現形態呈現。如國家博物館館藏的四乳草葉紋鏡(見圖1),其鏡背草葉紋以自身中軸線為中心,花葉紋以桃形花苞為中心,分別呈獨立的對疊單元紋飾。從整體紋飾來看,紋飾環繞方形銘文框,草葉紋以乳釘為中心兩兩相對,呈現出特有的四方式“井”字形結構;花葉紋以鏡鈕為中心,以銘文框對角相連呈“X”形結構。對稱式的使用使植物紋飾的表現形態趨于統一,形成了鏡背紋飾的韻律。

植物紋飾的“X”形、“米”字形等對稱排列自然對鏡背整體作了分區,嚴謹均衡的造型圖案劃分了鏡背紋飾的方位格局。《淮南子·地形訓》曰:“地形之所載,六合之間,四極之內,照之以日月,經之以星辰,紀之以四時,要之以太歲。天地之間,九州八極。”[3]在鏡背的外區,乳釘和草葉紋成為劃分“八極”的依據,鏡背圖像以此為基點,布置主題紋飾。漢人以“四”為基數,創造出時空的概念。四乳即“四正”(東西南北),四草葉即“四維”(東北、東南、西北、西南)[4],紋飾便在這“八極”格局間形成疏密相間的均衡條理。方形圖像存在“界限”性質,漢代銅鏡圓形的外輪構造與鏡內銘文框及四乳釘的設置產生了相互制約的效果,圓中有方、有直,在對稱、對位的格局間指向漢人“天圓地方”的宇宙空間觀念。

2 漢代銅鏡背面植物紋飾的組合圖式

漢代銅鏡紋飾布局鮮少以單個紋飾出現,多以有規律的組合形式呈現于鏡背。植物紋飾常常與銘文、動物、人物紋飾等結合,組合圖式主要分為三類:同類植物紋飾的組合圖式、植物紋飾與銘文組合形式、植物紋飾與其他主題紋飾組合構成整體圖案。

2.1 同類植物紋飾的組合圖式

銅鏡作為漢代銅鑄類品中最多的藝術品,工匠吸收了吳楚浪漫主義思想,創造出一系列取材于自然的植物圖式。在不同類植物紋飾的組合中,鏡背的草葉紋、花卉紋構成了西漢早中期銅鏡的主流形式,為草葉紋鏡的構圖樣式開了先河。

草葉紋的組成有三層、雙層、單層之分,式樣在一定程度上繼承了吳楚植物紋飾的活潑與靈動。如江蘇揚州邗江出土的純紋飾構成的草葉紋鏡[5],鈕座外有三線方框,陽刻大方格與四乳釘串聯,大方格四角各飾一連疊草葉紋,草葉紋向三線方框方向伸出兩曲線,呈“生長”動勢,乳釘外各一單層草葉紋,在單層草葉紋兩側飾有對稱曲形花瓣紋。又如揚州儀征市出土的四乳草葉紋鏡,其紋飾造型更為簡明,鈕座外雙線框,框外四角伸出一苞兩葉,卷曲的花葉以花苞為中心,呈對稱形式,組合成一單元紋飾。簡單明了的植物形態在圓形穿插的布局中相得益彰、曲直有序,整體紋飾統一、靈活,為植物紋飾與銘文、其他紋飾的結合提供了可能。

2.2 植物紋飾與銘文的組合圖式

西漢初,文字入鏡,銅鏡逐漸由圖形裝飾轉向銘文裝飾,出現圖文并茂的式樣。兩者嚴謹縝密的組織形式得到了官方認可,官鑄的銅鏡有嚴格的規范要求,規整的四乳草葉銘文鏡成為漢初最具代表性的藝術品。

草葉銘文鏡的鏡鈕突出,鈕座外置有大方格,雙線方格演化為銘文框,框內排列銘文。紋飾若為八草葉者,均分布在乳釘兩側;若是四草葉者,則多從銘文框四角向外伸出。陜西西安地區出土的日光銘草葉紋鏡[6],圓鈕,四瓣紋鈕座,雙線銘文框,框內四角置斜線方格,銘文著“見日之光,長毋相忘”。八草葉以對稱形式分布于四乳兩側,四花葉于四角斜線方格處向外延展。同為西安地區出土的四乳草葉銘文鏡,半圓形鈕,雙線銘文框,不設置斜線方格,銘文著“見日之光,服者君卿,所言必當”。鏡背單層八草葉和雙葉四花葉的圖案組織與前述銅鏡基本一致。可見,植物紋與銘文的組合圖式具備一定的規律,其對稱、和諧的樣態促使鏡背裝飾從單一走向多樣、從具象走向抽象。

草葉紋鏡中出現的植物紋飾與銘文之間存在關聯,鑄造者不會將毫不相關的圖像和文字要素置于鏡背。兩者同時具有裝飾的功能,共存于鏡背圓形的空間中,在對立統一中組成鏡背的圖案系統。銘文的內容與紋飾相符,紋飾圖像亦無法擺脫銘文內容獨立存在。鏡背常見的“見日之光”“日有熹,宜酒食”等銘文是植物圖樣的延伸與補充,能起到佐證圖像的作用。同時,植物紋飾被限定在與銘文相符合的范圍內,無法突破銘文既定的含義。

2.3 植物紋飾與其他主題紋飾的組合圖式

漢武帝時期,儒學一家獨大,陰陽五行、讖緯神學的盛行推動漢代銅鏡的紋飾藝術走向另一個發展方向。漢代銅鏡上的植物紋飾開始與不同種類的主題紋飾混合出現,多表現為與動物、神話主題的結合。至東漢年間,鏡背的紋飾題材變得愈發豐富,漢代銅鏡紋飾由簡潔明了趨向復雜多變。

植物紋樣雖不再作為鏡背主導紋飾,但其仍然有劃分紋樣區域、規制圖像整體布局的功能。以東漢“熹平七年”銘變形四葉獸首鏡[7]為例(見圖2),此時銅鏡鈕座外規矩的方形銘文框已經消失,取而代之的是蝙蝠形四葉紋向外伸出,直達內區邊緣,指向東、南、西、北四個方位。其主要紋飾獸首以適合紋樣的形式分布在變形四葉紋周圍,以鏡鈕為中心形成“X”形對稱布局,鏡銘分別在四葉紋內角、外區銘文帶作適形構成。從變形四葉紋鏡的共性來看,無論是鏡中出現的獸首、夔鳳、瑞獸等主要紋飾,還是四葉內角的字銘,全都“消融”、化合在變形的四葉形式中。變形后的四葉紋在對稱中顯節奏,在變化中顯旋律,其鏡背紋飾邏輯的演化也成為漢人思想意識轉變的歷史依據。

3 漢代銅鏡植物紋飾的象征意義

《漢書·食貨志》云:“漢興,接秦之敝,諸侯并起,民失作業而大饑饉。”[8]在漢初動蕩的社會背景下,統治者采取重農抑商的政策。“農,天下之本也”成為社會思想的主流,植物紋飾獲得了發展空間,逐漸成為漢代農耕文化的典型象征。從西漢初“長富貴”四乳草葉紋鏡銘文所著“長富貴,樂毋事,日有熹,得所喜,長宜酒食”、西漢中期日光(長樂)銘草葉紋鏡銘文“見日之光,長樂未央”及與天無極銘草葉紋鏡銘文“與天無極,與美相長”,皆可看出代表農作形象的草葉紋、花葉紋承載著漢人對安居樂業、衣食無憂的美好期冀。漢代銅鏡植物紋飾在與銘文的相互包容制約中,反映出社會的實際需求。

植物紋飾發展至漢代,有了具體的含義,漢代銅鏡背面的植物圖式更是具備內容的指向性。鏡背中的草葉、花瓣、柿蒂等植物紋飾不再簡單象征自然界的花卉、樹木,而是表明漢代農業發展以及漢人對具有頑強生命力的植物所產生的崇拜思想。人們崇拜自然,希望神靈能保佑風調雨順、國泰民安、五谷豐登、六畜興旺[9]。在漢代的社會條件下,人們身處自然,崇拜自然,仰仗自然,渴求自然的饋贈,獲得生存和發展。這種崇拜在無為而治的思想中走向世俗,與漢人世俗化的生存功利性疊合。

崇拜發展為一種信仰是以生命的生存功利性為基礎的[10]。漢人理性意識的覺醒以及自我生命意識的萌動,促使裝飾紋飾趨向簡潔的形態,貼近現實生活。草葉紋銅鏡中,飽滿的草葉紋飾由內區向外區盡情地“生長”;花瓣紋鏡中,以乳釘為中心,乳釘形似花之蕊,帶動花瓣向四周擴散。鏡背靈動的線性特征使紋飾充斥著生長的活力。四季輪回間,農作物周而復始的生長周期印證了漢人“圓”的思維,鏡背方塊間“大樂富貴,千秋萬歲,宜酒食”“與天相壽,與地相長,富貴無極,長樂未央”等銘文與植物紋飾形成內在的呼應關系,展現出漢人渴求從自然界獲得發展及對生生不息的向往,表達出漢人生命意識的興起以及對生命享受、生存幸福的期盼。

從西漢初的見日之光草葉連弧紋鏡、長富貴草葉紋鏡等到東漢的變形四葉紋鏡,鏡背一草一葉的變化見證了草葉紋從主紋到輔紋,從單一形式發展為與不同紋飾組合的多樣形式。這個由簡至繁的過程正是漢人思想意識從質樸的植物崇拜到“天圓地方”意識的轉變,人們將草葉納入天地的概念,紋飾與象征大地的方框緊密相連,體現漢人的社稷思想。圓是太陽的形式,方是井田的形式,人們渴望實現對宇宙的主宰,實現自然人化和人化自然的理想。銘文“長樂未央”“天下大明”都是建立在崇拜意識基礎上的,強調漢人的世俗化、重功利。漢代銅鏡中植物紋飾的發展過程詮釋了在“天人合一”觀念的影響下,人們實現了為“神”造物到為“人”造物的過渡。

4 結語

漢代銅鏡圓中顯方,方中襯圓,是漢人“天圓地方”意識的潛在表達,折射出漢人對美好生活的憧憬以及生命主體意識的萌動。漢代銅鏡的植物紋飾凝結了鑄鏡者的造物智慧,具有很強的藝術性和裝飾性,在方與圓的應合中,形成了大一統局面下銅鏡藝術的程式化表現。

參考文獻:

[1] 王菊生.造型藝術原理[M].哈爾濱:黑龍江美術出版社,2011:11.

[2] 黃雄,陳晨.論漢代銅鏡圖像的裝飾與格局之美[J].包裝工程,2019,40(12):108-112.

[3] 淮南子[M].陳廣忠,譯注.上海:上海古籍出版社,2017:172.

[4] 梁鑒.也談西漢草葉紋鏡[J].收藏家,2004(4):38-42.

[5] 徐忠文,周長源.漢廣陵國銅鏡[M].北京:文物出版社,2013:56.

[6] 程林泉,韓國河.長安漢鏡[M].西安:陜西人民出版社,2002:60.

[7] 王綱懷.漢鏡銘文圖集:下[M].上海:中西書局,2016:504.

[8] 班固.漢書[M].顏師古,注.北京:中華書局,1962:1127.

[9] 何星亮.中國自然神與自然崇拜[M].上海:三聯書店出版社,1992:11.

[10] 常智奇.中國銅鏡美學發展史[M].西安:陜西人民出版社,2000:113.

作者簡介:張爾卓(1999—),女,江蘇淮安人,碩士在讀,研究方向:設計歷史與理論。