長三角地區(qū)高層次人才省際時空格局與特征研究

薛琪薪 吳瑞君

摘要:高層次人才作為參與國際競爭重要的人才隊伍,在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、人才引領(lǐng)驅(qū)動的過程中發(fā)揮著核心作用。以長三角地區(qū)“長江學(xué)者”特聘教授為高層次人才研究對象,通過履歷分析法梳理建立高層次人才數(shù)據(jù)庫,分析高層次人才的時空格局與結(jié)構(gòu)特征。研究發(fā)現(xiàn):長三角地區(qū)高層次人才群體具有鮮明的時空嬗變特征,具體表現(xiàn)為高層次人才的學(xué)科專業(yè)分布逐漸發(fā)展平衡,長三角地區(qū)高層次人才數(shù)量占全國的比重逐漸下降。在空間布局上,各省市的人才集聚度與其人均GDP排名和“雙一流”高校數(shù)量有關(guān),不同省市形成差異化的學(xué)科人才高地。長三角地區(qū)高層次人才以工學(xué)、理學(xué)、醫(yī)學(xué)三種學(xué)科類型為主,與全國科學(xué)人才的總體結(jié)構(gòu)接近。從性別結(jié)構(gòu)來看,在長三角地區(qū)高層次人才群體中,男性人數(shù)占有絕對優(yōu)勢。因此,必須不斷完善高層次人才管理制度,為現(xiàn)代化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展積蓄新動能新優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞:長三角地區(qū);高層次人才;長江學(xué)者;時空格局; 人才強國戰(zhàn)略

【中圖分類號】 G640 ???doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.01.008

黨的二十大報告中對于新時代深入實施人才強國戰(zhàn)略提出了新的戰(zhàn)略目標(biāo)、新的實施路徑與新的人才類型與要求,強調(diào)人才是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支撐之一,在新時代新征程要實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策,將人才工作提到了前所未有的新的戰(zhàn)略高度。當(dāng)今社會科技發(fā)展迅猛,科技創(chuàng)新能力在城市綜合實力競爭中的地位日益突出,高層次人才在推進創(chuàng)新中的作用日益突顯。在人才強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)下,城市和城市群在新時代面臨著把人口數(shù)量轉(zhuǎn)變?yōu)槿瞬艅?chuàng)新的優(yōu)勢,把培養(yǎng)造就和吸引大批優(yōu)秀的高層次人才,作為城市人口政策的重點和時代命題。伴隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展而流動,尤其在城市化進程不斷推動下,人才會向具有獨特吸引力的地區(qū)或產(chǎn)業(yè)流動,從而形成人才集聚[1]。高層次人才的集聚,有助于加快建設(shè)世界重要人才中心和創(chuàng)新高地,從而進一步為全面實施人才強國戰(zhàn)略提供重要的人力資源支撐。

何謂高層次人才,目前學(xué)界還沒有統(tǒng)一的概念定義或界定標(biāo)準(zhǔn)。有研究把諾貝爾科學(xué)獎獲得者、“兩院院士”、“杰青基金”獲得者等群體作為高層次人才的研究對象,但這類研究過多關(guān)注自然科學(xué)領(lǐng)域的精英人才,導(dǎo)致對人文社科領(lǐng)域的人才關(guān)注不足。基于此,本研究對高層次人才集聚,特別是“長江學(xué)者”特聘教授的時空嬗變及特征規(guī)律進行總結(jié)分析,以期為完善人才治理體系、不斷發(fā)揮高層次人才在城市及城市群發(fā)展競爭工作中的支撐引領(lǐng)作用提供學(xué)理參考。目前,已有相關(guān)研究將長三角地區(qū)的“長江學(xué)者”特聘教授作為樣本,分析高層次人才的社會流動及其影響因素等問題[2],但對于這一人才群體的時空布局及具體的結(jié)構(gòu)特征有待于進一步揭示,以下予以具體分析。

一、研究方法與數(shù)據(jù)處理

美國佐治亞理工大學(xué)在1996年開展了一項RVM(Research Value Mapping)項目,該項目是利用學(xué)術(shù)人才履歷開展科學(xué)評價研究的最早探索。履歷研究的興起,在某種程度上反映了科研評估的一種“范式轉(zhuǎn)移”,即由傳統(tǒng)重視科研成果的數(shù)量,逐漸過渡到注重科研產(chǎn)出的質(zhì)量,完成了從“產(chǎn)量范式”向“能力范式”的過渡。在RVM項目后期發(fā)展中,不少研究者利用履歷分析方法(Curriculum Vitae,以下簡稱CV方法) 追蹤高層次人才的職業(yè)流動軌跡,探索人才流動規(guī)律,成為人才流動研究中的一大新趨勢[3]。如James S. Dietza等收集了1200名科技精英人才的履歷信息,研究學(xué)術(shù)界、企業(yè)界及政府部門的科技人才與科研成果產(chǎn)出之間的關(guān)系,以及科技人才在不同工作機構(gòu)的流動過程[4]。M.Sabatier等收集了500多名法國生命科學(xué)人才的職業(yè)履歷,討論職業(yè)流動對事業(yè)發(fā)展的影響模式[5]。Koen Jonkers等利用中國植物學(xué)人才的履歷數(shù)據(jù),分析了他們的流動過程、科研產(chǎn)出與國際合作網(wǎng)絡(luò)之間的關(guān)系[6]。在國內(nèi)研究中,張鳳珠等使用學(xué)術(shù)履歷分析方法對學(xué)術(shù)人才的資助績效進行了評估[7],牛珩和周建中基于CV方法對“長江學(xué)者”和“杰青基金”獲得者等高層次人才的結(jié)構(gòu)特征開展了研究[8]。黃海剛等以1994—2014年“長江學(xué)者”和“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者的履歷數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),討論高層次人才的空間布局與集聚特征[9-10]。目前,CV方法大多用于分析學(xué)術(shù)人才的職業(yè)軌跡、學(xué)術(shù)人才的地理遷移、學(xué)術(shù)網(wǎng)絡(luò)的科研生產(chǎn)率等問題,本研究的主體數(shù)據(jù)也是利用CV方法進行收集和處理。

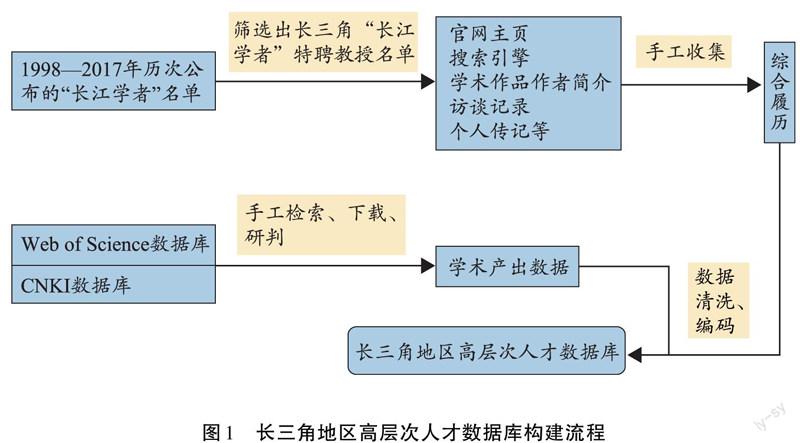

在具體的數(shù)據(jù)采集方面,本研究以“長江學(xué)者”特聘教授作為高層次人才數(shù)據(jù)樣本開展研究。首先從1998年“長江學(xué)者獎勵計劃”設(shè)立以來到2017年最后一次公示的“長江學(xué)者”名單中①,篩選出長三角地區(qū)推薦高校推薦入選為“長江學(xué)者”特聘教授的高層次人才作為研究群體,組成本研究的樣本名單。需要強調(diào)的是,本文所指的推薦高校,主要以江蘇省、浙江省、上海市、安徽省四地的高校(本科院校和專科院校)為主。其次,通過“長江學(xué)者”特聘教授所在單位的官網(wǎng)介紹主頁、搜索引擎、出版的學(xué)術(shù)作品的作者簡介、訪談記錄、個人傳記等方式途徑獲得高層次人才的履歷信息。最后,通過搜索Web of Science數(shù)據(jù)庫和中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫,補充高層次人才所發(fā)表的科研成果數(shù)量與引用量等信息,最終形成包括人口學(xué)特征信息(包括出生年份、出生地、性別、現(xiàn)工作地等)、受教育階段信息(包括本碩博畢業(yè)年份、就讀機構(gòu)及其類型、地點、專業(yè)學(xué)科領(lǐng)域等)、工作階段信息(包括首次工作年齡、歷次工作機構(gòu)及類型、工作變動次數(shù)、每份工作年限、晉升教授及入選為“長江學(xué)者”的年齡、晉升后的流動情況等)等三部分內(nèi)容的長三角地區(qū)高層次人才數(shù)據(jù)庫。

在數(shù)據(jù)處理方面,如圖1所示,筆者通過查找官網(wǎng)個人介紹主頁、學(xué)術(shù)作品作者簡介、訪談記錄、個人傳記等內(nèi)容獲得高層次人才的履歷信息之后進行逐一梳理,依次錄入信息并進行手工編碼。在通過Web of Science數(shù)據(jù)庫和中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等補充缺失數(shù)據(jù)時,充分運用各種手段確保錄入信息的準(zhǔn)確性。在實際操作中,主要通過作者的國別、所在城市、工作機構(gòu)等分辨重名情況,同一工作機構(gòu)內(nèi)的重名學(xué)者,則結(jié)合專業(yè)領(lǐng)域、教育背景等來進行判定,排除同名同姓學(xué)者的干擾,做到數(shù)據(jù)不錯錄;特別是在外文數(shù)據(jù)庫搜索高層次人才發(fā)表的科研成果時,通過分次、組合檢索作者姓名簡寫、全拼等內(nèi)容,確保數(shù)據(jù)不遺漏。

從最終形成的樣本數(shù)據(jù)來看,這17份“長江學(xué)者”入選名單中,共有3663名學(xué)者,其中特聘教授2301人。再進一步篩選,可以發(fā)現(xiàn)由長三角地區(qū)推薦高校推薦的“長江學(xué)者”特聘教授共有628名,占全部“長江學(xué)者”特聘教授的27.29%,略低于由京津冀地區(qū)高校推薦入選的763名(占比33.16%),但高于由珠三角地區(qū)高校推薦入選的90名(占比3.91%),從一定程度上反映出長三角地區(qū)在匯聚高層次人才方面有一定的優(yōu)勢。

二、長三角地區(qū)高層次人才群體的時間嬗變與空間格局

(一)長三角地區(qū)高層次人才群體的時間嬗變

隨著區(qū)域經(jīng)濟不斷發(fā)展變化,長三角地區(qū)高層次人才群體的結(jié)構(gòu)和規(guī)模隨著時間的推移也不斷發(fā)生變化,在人才學(xué)科背景、人數(shù)占比等方面呈現(xiàn)出鮮明的特征。第一,“長江學(xué)者”特聘教授的學(xué)科背景逐漸覆蓋全門類,其中自然科學(xué)專業(yè)的人才數(shù)量占比下降,人文社科專業(yè)的人才數(shù)量占比增加。從歷年入選“長江學(xué)者”特聘教授的人數(shù)情況來看,長三角地區(qū)推薦高校推薦的?“長江學(xué)者”特聘教授共有628名,平均每次入選大約為35名。從群體數(shù)量變動時間來看,在1999年、2001年、2009—2015年、2017年這些年份里,入選“長江學(xué)者”特聘教授的人數(shù)均高于年均入選數(shù)。從“長江學(xué)者”特聘教授的學(xué)科專業(yè)背景來看呈現(xiàn)出以下特點:一是學(xué)科門類的擴展,從1998年只涉及工學(xué)、理學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)這4個學(xué)科門類,逐漸發(fā)展到覆蓋所有學(xué)科門類,學(xué)科分布趨于平衡;二是工學(xué)、理學(xué)等擁有自然科學(xué)專業(yè)背景的人數(shù)占比逐漸下降,而法學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、文學(xué)等人文社會科學(xué)學(xué)科專業(yè)的人數(shù)占比逐漸上升。如工學(xué)類學(xué)科專業(yè)的“長江學(xué)者”特聘教授年度人數(shù)占比從1998年的47.83%,下降至2017年的34.21%,理學(xué)類學(xué)科專業(yè)的“長江學(xué)者”特聘教授年度人數(shù)占比從1998年的39.13%下降到2017年的10.53%,而文學(xué)、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科專業(yè)則從1998年的人數(shù)占比均為0的情況,分別上升到2017年的5.26%、7.89%、7.89%、10.53%。

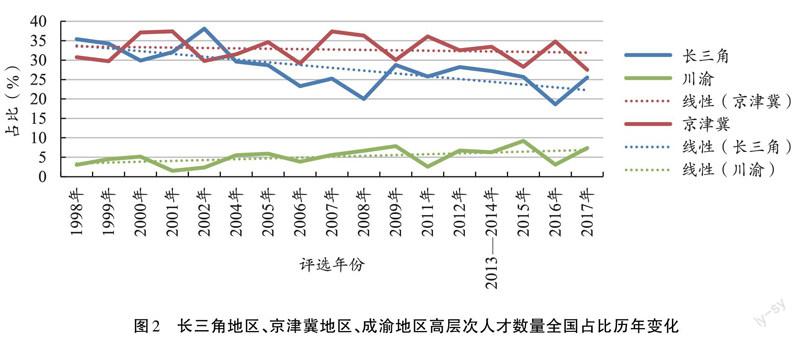

第二,從人數(shù)占比的角度來看,長三角地區(qū)高層次人才數(shù)量占全國的比重逐漸下降,高層次人才“西升東降”的趨勢日益明顯。對比京津冀地區(qū)和成渝地區(qū)高層次人才數(shù)量占比,可以發(fā)現(xiàn)高層次人才在東部地區(qū)占比逐漸下降,而在西部地區(qū)占比逐漸增加。如圖2所示,經(jīng)統(tǒng)計長三角地區(qū)高層次人才歷年來的數(shù)量比重在波動中逐年下降,從1998年人數(shù)占比35.38%下降到2017年的25.50%,占比數(shù)據(jù)最高點出現(xiàn)在2002年,達到38.10%,占比數(shù)據(jù)最低點在2016年,為18.63%,歷年的平均占比為28.02%。在同一時期,京津冀地區(qū)的高層次人才歷年來的數(shù)量比重也呈現(xiàn)波動中逐年下降的趨勢,但下降幅度小于長三角地區(qū)。京津冀地區(qū)高層次人才數(shù)量占比的最高點分別在2001年和2007年,占比均為37.4%,最低點出現(xiàn)在2017年,占比27.5%,歷年平均占比為32.7%。而成渝地區(qū)的高層次人才數(shù)量歷年占比不斷提升,從1998年的3.1%,提升到2017年的7.4%,歷年平均占比為5.1%。以長三角地區(qū)和京津冀地區(qū)為代表的東部地區(qū)高層次人才數(shù)量占比不斷下降,而以成渝地區(qū)為代表的西部地區(qū)高層次人才數(shù)量占比不斷提升,這一現(xiàn)象的出現(xiàn)與教育部2012年開始實施向中西部地區(qū)和人文社科領(lǐng)域傾斜的新“長江學(xué)者獎勵計劃”有關(guān)[11],可能意味著我國的高層次人才空間分布從集聚開始走向擴散,這有待更進一步的觀察研究。

(二)長三角地區(qū)高層次人才的空間格局

從人才地理學(xué)的角度來看,長三角地區(qū)的高層次人才群體在不同省市的人才密度、學(xué)科集聚度各不相同,呈現(xiàn)出鮮明的集聚特征。長三角高層次人才數(shù)量從多到少排列分別為滬蘇浙皖,其分布情況與各省市人均GDP(人均國內(nèi)生產(chǎn)總值)大小和“雙一流”高校數(shù)量有關(guān)。從“長江學(xué)者”特聘教授的申報地來看,上海市共有285名“長江學(xué)者”特聘教授,名列第一,人數(shù)占比達到了45.4%。江蘇省緊隨其后,有215名“長江學(xué)者”特聘教授,人數(shù)占比達到了34.2%。浙江省和安徽省的“長江學(xué)者”特聘教授的人數(shù)明顯少于上海市和江蘇省,人數(shù)占比分別為15.1%和5.3%。

經(jīng)濟收入、資源稟賦、人才環(huán)境、人力資本等因素是影響地區(qū)人才集聚的主要因素[12]。人均GDP是考察地區(qū)經(jīng)濟實力的重要指標(biāo)之一,查看1995—2015年間長三角地區(qū)三省一市的人均GDP排名,結(jié)合長三角地區(qū)“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)據(jù)收集情況和各地歷年統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn),長三角地區(qū)的人均GDP排名基本上也按照滬蘇浙皖的順序,與“長江學(xué)者”特聘教授的數(shù)量排名接近,說明地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境越優(yōu)越,對高層次人才的潛在吸引力就越大。

高校是高層次人才成長和發(fā)展的搖籃地,特別是“雙一流”高校具有較強的實力和較高的聲譽,在集聚高層次人才方面享有更多的優(yōu)勢。L. Hargens和W. Hagstrom就曾強調(diào)學(xué)術(shù)人才在高聲譽機構(gòu)工作的重要性[13],陳其榮也指出,高層次人才普遍在世界一流大學(xué)工作,服務(wù)于一流優(yōu)勢學(xué)科[14]。從長三角地區(qū)“雙一流”高校的分布情況可以發(fā)現(xiàn),上海和江蘇兩地的世界一流大學(xué)和一流學(xué)科的建設(shè)高校明顯多于浙江和安徽兩地,按照世界一流大學(xué)和一流學(xué)科的建設(shè)高校數(shù)量進行排列,也接近滬蘇浙皖的順序,與長三角人均GDP排名和“長江學(xué)者”特聘教授人數(shù)分布地排名類似。

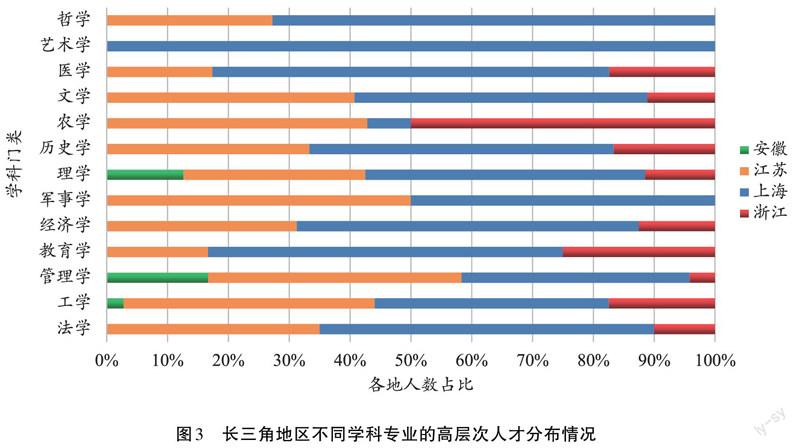

其次,不同省市形成了差異化的學(xué)科人才高地,浙江聚集農(nóng)學(xué)精英,江蘇多數(shù)是工學(xué)管理學(xué)精英,上海是理醫(yī)文法等學(xué)科人才的匯聚之城。浙江高校的農(nóng)業(yè)學(xué)科建立較早,學(xué)科歷史悠久。而江蘇省的高校資源豐富,集中了11所如南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)等“雙一流”高校,且這些學(xué)校在工學(xué)(東南大學(xué)、南京大學(xué)、南京航空航天大學(xué))、管理學(xué)(南京大學(xué))方面都有較深的學(xué)科積累,有利于集聚相關(guān)領(lǐng)域高層次人才。上海則因為本身的區(qū)位優(yōu)勢明顯與綜合實力較強,擁有上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟大學(xué)、華東師范大學(xué)等14所“雙一流”高校平臺,在引才育才方面成效顯著,各學(xué)科發(fā)展都有較好的人才支撐。

從地區(qū)差異來看,長三角區(qū)域的高層次人才的學(xué)科專業(yè)分布各有側(cè)重(圖3),浙江集中了農(nóng)學(xué)專業(yè)的高層次人才,有50%的農(nóng)學(xué)學(xué)科專業(yè)的“長江學(xué)者”特聘教授在浙江。江蘇則匯聚了工學(xué)、管理學(xué)專業(yè)的大部分高層次人才,占比分別達到了41.27%和41.67%。上海的“長江學(xué)者”特聘教授占長三角地區(qū)各學(xué)科專業(yè)的高層次人才數(shù)量總數(shù)的比重均超過了一半,如哲學(xué)專業(yè)的人數(shù)占比72.73%、醫(yī)學(xué)專業(yè)的人數(shù)占比65.22%、歷史學(xué)專業(yè)的人數(shù)占比50.00%、經(jīng)濟學(xué)專業(yè)的人數(shù)占比56.25%、教育學(xué)專業(yè)的人數(shù)占比58.33%、法學(xué)專業(yè)的人數(shù)占比55.00%,一定程度上反映了上海這座城市對高層次人才的巨大吸引力。而安徽的“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)量較少,所以高層次人才不同的學(xué)科專業(yè)占比也較小,目前還沒有發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢學(xué)科門類。

從推薦高校來看,復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)擁有“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)量最多,分別是97人、96人、88人和88人,這四所高校擁有的“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)量合計達到了長三角地區(qū)高層次人才總數(shù)的58.7%,成為集聚高層次人才的第一梯隊。東南大學(xué)、中國科技大學(xué)、同濟大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)擁有的“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)量分別為34人、30人、27人、21人和19人,處于集聚高層次人才的第二梯隊,這五所高校擁有的“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)量合計達到了長三角地區(qū)高層次人才總數(shù)的20.8%。根據(jù)第四輪學(xué)科評估結(jié)果顯示,在國內(nèi)排名前十名的高校當(dāng)中,長三角地區(qū)的高校所擁有的“長江學(xué)者”特聘教授累計人數(shù)達到了511人,占國內(nèi)“長江學(xué)者”特聘教授總?cè)藬?shù)的81.3%。這也說明,長三角地區(qū)高校在集聚高層次人才方面表現(xiàn)突出,尤其是排名靠前的高校在集聚高層次人才方面有較大的優(yōu)勢。如Cong Cao指出,工作環(huán)境、科研軌跡等可以極大地預(yù)測高層次人才的發(fā)展成就和榮譽取得,工作機構(gòu)聲譽和個人成就具有互相促進的優(yōu)勢積累效應(yīng),有利于學(xué)術(shù)人才進入精英行列[15]。

三、長三角地區(qū)高層次

人才的群體結(jié)構(gòu)特征

一個群體的人口社會學(xué)特征,能夠反映該群體的內(nèi)部特征、自然和文化結(jié)構(gòu)的差異。從自然構(gòu)成來看,長三角地區(qū)高層次人才群體在性別、年齡、出生地等方面的分布情況各不相同;從文化構(gòu)成來看,長三角地區(qū)高層次人才群體學(xué)科專業(yè)背景也各不相同,總體而言,長三角地區(qū)高層次人才的群體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出鮮明的非均衡性分布特征。

(一)長三角地區(qū)高層次人才的性別年齡結(jié)構(gòu)

在長三角地區(qū)高層次人才群體中,男性人數(shù)占有絕對優(yōu)勢,其中滬蘇浙皖等地的女性人數(shù)占比逐漸下降。在長三角地區(qū)628名高層次人才中,男性有590人,占總?cè)藬?shù)的93.9%,女性有38人,占比6.1%。對于高層次人才中女性占比較少的問題,牛珩等在相關(guān)研究中也指出,在“百人計劃”中的人才數(shù)量,女性人數(shù)占總?cè)藬?shù)的7%,在“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者中,女性占比僅為6%[16],與本研究的計算結(jié)果接近。近年來,我國科技人才群體中女性人數(shù)比例不斷提高,穩(wěn)定在40%左右,但高層次人才中女性人數(shù)的占比顯著低于科技人才中的女性人數(shù)的占比,有進一步提升的空間。

從地域分布的角度來看,上海市的女性“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)量最多,達到20人,女性占比也最高,占上海市全部“長江學(xué)者”特聘教授人數(shù)的7.02%。其次是江蘇省和浙江省,女性“長江學(xué)者”特聘教授分別有12人和5人,占比分別為5.58%和5.26%。安徽省的女性“長江學(xué)者”特聘教授數(shù)量最少,目前只有1人,占比為3.03%。可見,男性“長江學(xué)者”特聘教授具有顯著的數(shù)量優(yōu)勢,也反映出女性高層次人才在發(fā)展方面可能存在阻礙女性人才晉升和發(fā)展的性別權(quán)利結(jié)構(gòu)和性別文化的“玻璃天花板”[17]。尤其在精英階層中性別差距較為明顯,女性高層次人才的人數(shù)所占比例遠遠低于男性。如許葉萍等研究發(fā)現(xiàn),市場與社會的分離對于女性的工作表現(xiàn)形成了某種悖論,由于強調(diào)女性在家庭建設(shè)和子女養(yǎng)育方面的社會作用,而損害了女性的職場表現(xiàn)和成就的取得[18]。李忠路同樣指出,家庭責(zé)任極大地影響了女性晉升為精英人才,控制人力資本這一變量后性別差距還進一步發(fā)生了提升[19]。

一個群體的平均年齡,是其社會特征的重要標(biāo)識之一。陳路舟對中國科學(xué)院院士當(dāng)選年齡進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)在改革開放之后當(dāng)選院士的平均年齡較高,從1980年到1999年中國科學(xué)院院士的當(dāng)選年齡穩(wěn)定在62歲左右,但從2003年開始較大下降,此后穩(wěn)定在54歲左右[20]。本研究對長三角地區(qū)“長江學(xué)者”特聘教授的年齡結(jié)構(gòu)進行分析,發(fā)現(xiàn)長三角地區(qū)“長江學(xué)者”特聘教授的平均年齡為55.07歲,其中男性群體的平均年齡55.11歲,女性群體的平均年齡54.45歲,女性群體稍顯年輕。自然科學(xué)專業(yè)人才平均年齡會較小,上海高層次人才的平均年齡要高于長三角地區(qū)其他三省。

不同學(xué)科專業(yè)的“長江學(xué)者”特聘教授的平均年齡也差別較大(表1),其中自然科學(xué)專業(yè)的高層次人才平均年齡最小,其次是社會科學(xué)專業(yè)的,而人文科學(xué)專業(yè)的高層次人才平均年齡最大,不同學(xué)科專業(yè)均存在女性人才的平均年齡小于男性的情況。其中社會科學(xué)專業(yè)的女性人才平均年齡比男性人才小2.2歲,差距最大;而人文科學(xué)專業(yè)和自然科學(xué)專業(yè)的女性人才平均年齡分別比男性小0.7歲和0.5歲。從不同地區(qū)來看,安徽省的高層次人才群體最年輕,平均年齡為53.33歲;其次是浙江省和江蘇省的高層次人才群體,平均年齡分別為54.56歲和54.75歲;上海市的高層次人才群體平均年齡最大,為55.69歲。之所以出現(xiàn)這種差異,可能是由于高層次人才集聚度高的地區(qū),人才競爭更加激烈,導(dǎo)致高層次人才的平均年齡有所上升。如有研究發(fā)現(xiàn),我國東部地區(qū)的高校教授平均年齡要高于中西部地區(qū)高校,其原因在于東部地區(qū)人才競爭更加激烈,職業(yè)晉升標(biāo)準(zhǔn)更高[21]。

Gustavo Gregorutti基于卡內(nèi)基高等學(xué)校分類法對美國高校教授進行研究發(fā)現(xiàn),男性、自然科學(xué)專業(yè)、年齡在41~50歲之間等特征的大學(xué)教授學(xué)術(shù)生產(chǎn)力更高,晉升更快[22]。與西方國家相比,我國女性高層次人才占比同樣偏小,但其平均年齡低于男性高層次人才,且在各學(xué)科專業(yè)中均存在女性高層次人才平均年齡比男性的更低的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象是否意味著女性高層次人才發(fā)展的“玻璃天花板”在被逐年突破,我國現(xiàn)行社會主義高教體制對于女性高層次人才的成長具有一定的積極作用,還需要進一步探索。

“60后”高層次人才占比超過60%,當(dāng)選年齡逐年上升,“壓齡申報”的人數(shù)占比較高。從出生年份來看,可以發(fā)現(xiàn)高層次人才明顯的集中趨勢。具體而言,出生于1960—1964年期間的“長江學(xué)者”特聘教授人數(shù)占比36.1%,出生于1965—1969年期間的人數(shù)占比為28.2%,兩者合計64.3%。其次是“70后”高層次人才群體,出生于1970—1974年期間的人數(shù)占比為15.3%,出生于1975—1979年之間的人數(shù)占比為4.3%,兩者合計達到了19.6%。人數(shù)占比排名其后是“50后”高層次人才群體,出生于1950—1954年之間的人數(shù)占比3.1%,出生于1955—1959年之間的人數(shù)占比為11.8%,兩者合計14.9%。可以看出,“60后”“長江學(xué)者”特聘教授目前是長三角高層次人才的主力軍,正積極發(fā)揮著承前啟后的作用。

比較長三角地區(qū)高層次人才和“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者的平均當(dāng)選年齡,可以發(fā)現(xiàn)兩者均呈逐年上升趨勢(圖4)。據(jù)計算,在1998年評選第一屆“長江學(xué)者”特聘教授時,人才的平均入選年齡為38.6歲,2017年評選“長江學(xué)者”特聘教授時,人才的平均入選年齡為46.4歲;而1998年入選“國家杰出青年科學(xué)基金”人才的平均入選年齡是37.4歲,2017年時入選“國家杰出青年科學(xué)基金”人才的平均入選年齡為41.5歲;可見,長三角地區(qū)高層次人才和“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者的平均當(dāng)選年齡都呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。但是,這一現(xiàn)象并不說明隨著時間的推移高層次人才的跨入門檻在提升,而是由于“壓齡申報”“長江學(xué)者”特聘教授的人數(shù)比重不斷提升所致。所謂“壓齡申報”,是指申請人在符合年齡限制的最后一年申報人才項目,因為越接近申報截止年齡,積累的重要成果可能越多,所在單位也會優(yōu)先推薦臨近申報限制年齡的候選人[23]。韓聯(lián)郡和李俠對在1994—2013年間“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者的入選年齡進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)選人才大齡化趨勢背后的原因是“壓齡申報”[24]。李峰等進一步指出,“國家杰出青年科學(xué)基金”中自然科學(xué)和人文社科專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)者,“壓齡申報”的人數(shù)占比分別為13.6%和18.5%,而自然科學(xué)和人文社科專業(yè)領(lǐng)域的“長江學(xué)者”特聘教授,其“壓齡申報”的人數(shù)占比分別為8.7%和9.4%,“壓齡申報”的人數(shù)占比與平均當(dāng)選年齡相關(guān)性指數(shù)分別是0.863和0.717,呈高度相關(guān)性[25]。

(二)長三角地區(qū)高層次人才的出生地分布及學(xué)科結(jié)構(gòu)

教育活動本身就是“在一定的人類社會生活、物質(zhì)生產(chǎn)方式和地理環(huán)境中產(chǎn)生、發(fā)展和進行,具有強烈的地域性特征的重要人類活動”[26]。因此,學(xué)術(shù)人才群體除內(nèi)在的結(jié)構(gòu)性特征外,又表現(xiàn)出不同的空間分布狀況。在經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展的時代背景下,高等教育被賦予了鮮明的地理印記,螺旋式發(fā)展的“時空域”使得高等教育呈現(xiàn)趨同性與差異性、同質(zhì)化與特色化并存的格局[27]。通過分析“長江學(xué)者”特聘教授的出生地狀況,可以很好地探索高層次人才從出生地到主要工作地的空間流動情況。按照中國行政區(qū)域的劃分標(biāo)準(zhǔn),下面對長三角、京津冀和成渝三個地區(qū)高層次人才的出生地分布情況進行對比分析。

長三角地區(qū)高層次人才的出生地以華東地區(qū)和中南地區(qū)為主,如表2所示,可以發(fā)現(xiàn),長三角地區(qū)和成渝地區(qū)的高層次人才出生地以本區(qū)域和鄰近區(qū)域為主,其中長三角地區(qū)高層次人才出生于華東地區(qū)的人數(shù)占比65.0%,成渝地區(qū)高層次人才出生于西南地區(qū)的占比60.8%,均超過了六成。而京津冀地區(qū)高層次人才的出生地則相對分散,不如前兩者集中,其中出生于華東地區(qū)的高層次人才數(shù)量最多,占比為37.3%;其次是華北地區(qū)的高層次人才數(shù)量,占比為23.5%。可以發(fā)現(xiàn),華東地區(qū)成為當(dāng)前京津冀地區(qū)高層次人才的主要出生地來源,也是當(dāng)前成渝地區(qū)高層次人才的第二出生地來源。如果只計算出生地為長三角地區(qū)的高層次人才數(shù)量占比,則京津冀地區(qū)中出生于長三角地區(qū)的高層次人才數(shù)量占比22.3%,成渝地區(qū)中出生于長三角地區(qū)的高層次人才數(shù)量占比8.2%,同樣是除本區(qū)域外重要的人才出生地來源。

據(jù)馮天瑜等人統(tǒng)計,從南宋到近代時期,我國南方地區(qū)的學(xué)術(shù)文化引領(lǐng)全國的文化潮流,成為全國的學(xué)術(shù)中心,以收入正史類傳記《儒林》和《文苑》為標(biāo)準(zhǔn),明代出生于東南四省(主要是現(xiàn)今的安徽省、江蘇省、上海市、浙江省、江西省和福建省)的高層次人才數(shù)量占比76.5%,清代出生于長江流域的高層次人才數(shù)量占比79.6%[28]。本研究基于馮天瑜等的統(tǒng)計數(shù)據(jù),計算得出明代時期出生于華東地區(qū)的高層次人才數(shù)量為88人,占全國高層次人才總?cè)藬?shù)的比重為61.2%,而出生于長三角地區(qū)的高層次人才共有44人,占比為38.3%。清代時期出生于華東地區(qū)的高層次人才共有300人,占全國高層次人才總?cè)藬?shù)的79.6%,而出生于長三角地區(qū)的高層次人才有265人,占比為70.3%。由此可見,華東地區(qū)特別是長三角地區(qū)在培育精英人才方面具有明顯的優(yōu)勢。這是因為,長三角地區(qū)城市有較好的綜合環(huán)境和人文底蘊,較高的人才集聚度和城鎮(zhèn)化水平使得長三角地區(qū)在“引才”和“育才”方面別具優(yōu)勢[29]。

理查德·佛羅里達(Richard Florida)指出,城市的公共服務(wù)水平、開放度和包容度對引育人才至關(guān)重要[30]。長三角地區(qū)享有優(yōu)良的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟環(huán)境、豐富的教育資源和深厚的文化底蘊,在城市經(jīng)濟產(chǎn)出、科研投入和固定資產(chǎn)投資方面處于國內(nèi)領(lǐng)先的地位,對于培育高層次人才創(chuàng)造了良好的環(huán)境條件。改革開放以來,長三角地區(qū)城市調(diào)整升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),從“二一三”結(jié)構(gòu)過渡到“二三一”結(jié)構(gòu),進一步發(fā)展到“三二一”結(jié)構(gòu)[31]。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向現(xiàn)代化邁進,產(chǎn)業(yè)集聚不斷吸引人才,產(chǎn)生“羊群效應(yīng)”,先轉(zhuǎn)移的“領(lǐng)頭羊”人才帶來進一步的人才流動,產(chǎn)業(yè)集聚與人才流動形成良好互動,激發(fā)生產(chǎn)力倍增的效應(yīng)[32]。

其次,長三角地區(qū)高層次人才的出生地分布在全國除港澳青藏以外的地區(qū),超過一半人數(shù)出生于長三角區(qū)域。因為香港、澳門、青海、西藏這四個地區(qū)本身人口基數(shù)較小,暫時沒有產(chǎn)生主要工作在本區(qū)域的高層次人才。從按照省級行政區(qū)進一步細化高層次人才的出生地,可以對比不同區(qū)域高層次人才的來源范圍與本區(qū)域培育率。如表3所示,長三角地區(qū)高層次人才出生于江浙滬皖本區(qū)域的人數(shù)占比59.7%,成渝地區(qū)高層次人才出生于成渝本區(qū)域的人數(shù)占比57.7%,反映出長三角地區(qū)和成渝地區(qū)的高層次人才培育率較高。而京津冀地區(qū)高層次人才出生地來自本區(qū)域的人數(shù)占比只有19.3%,出生地是國內(nèi)其他區(qū)域的人數(shù)占比為80.1%,說明京津冀地區(qū)人才培育率較低。

進一步對比長三角地區(qū)高層次人才的出生地情況,可以發(fā)現(xiàn)江蘇、浙江、安徽的高層次人才主要來自本省,如表4所示,三地高層次人才來源于本省的人數(shù)占比分別為40.9%、55.8%和39.4%,其中浙江省的高層次人才培育率最高;而上海高層次人才來源于本市的人數(shù)占比為13.0%,上海市的高層次人才培育率較低。從吸引境內(nèi)其他區(qū)域人才的角度來看,上海的吸引力最大,來自境內(nèi)其他區(qū)域的高層次人才數(shù)量占比最大,為49.1%;其次是江蘇和浙江,來自境內(nèi)其他區(qū)域的高層次人才數(shù)量占比分別為39.1%和32.6%;安徽的吸引力稍遜一籌,來自境內(nèi)其他區(qū)域的高層次人才數(shù)量占比為27.3%。此外,上海和安徽從長三角區(qū)域其他省市吸引的人才數(shù)量較多,人數(shù)占比分別為36.5%和30.3%,江蘇和浙江從長三角區(qū)域其他省市吸引的人才數(shù)量相對較少,人數(shù)占比分別為18.6%和11.6%。

考察長三角地區(qū)高層次人才的專業(yè)背景可以發(fā)現(xiàn),擁有工學(xué)、理學(xué)、醫(yī)學(xué)等學(xué)科專業(yè)背景的高層次人才數(shù)量高達80%,與全國科學(xué)人才結(jié)構(gòu)接近。了解長三角地區(qū)高層次人才的學(xué)科專業(yè),有助于分析長三角地區(qū)有高等院校的優(yōu)勢所在,優(yōu)化學(xué)科發(fā)展方向,促進高層次人才發(fā)展。按照教育部公布的學(xué)科門類,對“長江學(xué)者”特聘教授群體的學(xué)科專業(yè)進行歸類,可以看到高層次人才在學(xué)科專業(yè)分布方面呈現(xiàn)出明顯的集中趨勢。具體而言,長三角地區(qū)高層次人才以工學(xué)(人數(shù)占比40.13%)、理學(xué)(人數(shù)占比27.71%)和醫(yī)學(xué)(人數(shù)占比10.99%)三種學(xué)科類型為主,三者的人數(shù)合計占比為78.83%,較為符合中國科學(xué)人才以工學(xué)、醫(yī)學(xué)、理學(xué)為主專業(yè)的總體趨勢。而學(xué)科門類人數(shù)最少的是歷史學(xué)(人數(shù)占比0.96%)、軍事學(xué)(人數(shù)占比0.32%)、藝術(shù)學(xué)(人數(shù)占比0.16%)等學(xué)科,人數(shù)比重均在1%以下。

四、結(jié)論與建議

黨的二十大報告指出,深化人才發(fā)展體制機制改革,真心愛才、悉心育才、傾心引才、精心用才,求賢若渴,不拘一格,把各方面優(yōu)秀人才集聚到黨和人民事業(yè)中來。在經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展加速的背景下,高層次人才群體具有鮮明的時空嬗變特征,人才集聚與城市發(fā)展動能轉(zhuǎn)換對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。高層次人才作為參與國際競爭重要的人才隊伍,在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、人才引領(lǐng)驅(qū)動的過程中發(fā)揮著核心作用。因此,必須不斷完善高層次人才管理制度,為現(xiàn)代化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展積蓄新動能新優(yōu)勢。

第一,在引才上配套完善的科研設(shè)施“筑巢引鳳”,拓展海外布點完善對接機制。要大力推進重大科研基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),通過完善高端科研平臺來吸引高層次人才、集聚高層次人才,做好全局性、長遠性、系統(tǒng)性人才戰(zhàn)略選擇和發(fā)展路徑安排。鼓勵成立完善高層次人才中介機構(gòu),優(yōu)化海外高層次人才引才工作站和聯(lián)絡(luò)點布局,提供人才對接的一站式服務(wù)。繼續(xù)完善與專業(yè)獵頭公司的合作,提升高層次人才市場的能動性,突出產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界等組織的主體地位。對于當(dāng)前高層次人才供應(yīng)鏈中不同環(huán)節(jié)存在的人才政策供給溢出、不足與缺失等不同情況,要集中力量分類施策,大力優(yōu)化人才生態(tài)環(huán)境[33],讓高層次人“引得來”。

第二,在育才上加強人才管理“培本固元”,為人才團隊提供良好的職業(yè)晉升和發(fā)展空間。要進一步改革科研管理制度,增強靈活性和傾向性。在基金項目的時間和成果要求方面,探索更具靈活性的項目評估機制,鼓勵高層次人才開展突破性和顛覆性創(chuàng)新工作。加大對研究輔助人才與團隊成員的補貼力度,保障戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)高層次人才團隊的穩(wěn)定性和發(fā)展性。促進產(chǎn)業(yè)、人才、科技創(chuàng)新融合市場化發(fā)展,形成“悉心育才”的工作氛圍,進一步夯實各地的學(xué)科人才高地,讓高層次人才“留得住”。

第三,在愛才上實施靈活的“因才施策”,加強區(qū)域內(nèi)高層次人才合作管理。一方面,各地政府有關(guān)部門應(yīng)關(guān)注高層次人才的發(fā)展需求與瓶頸難點問題,從實際出發(fā),加大對符合城市戰(zhàn)略發(fā)展方向的高層次人才的支持力度。另一方面,要充分利用人才集聚優(yōu)勢,強化跨部門跨行業(yè)的區(qū)域內(nèi)生性合作,支持相關(guān)單位在研究成果分配、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面做好協(xié)同發(fā)展,構(gòu)建科研院校、政府部門、企事業(yè)單位之間的合作平臺。大力推進高層次人才服務(wù)生態(tài)建設(shè),積極構(gòu)建與國際接軌的社會保障和公共服務(wù)體系,讓高層次人“用得好”。

第四,在用才上考慮大膽地“相才起用”,善于發(fā)掘和培育青年型人才。要“善于識才”,面向世界科技前沿開展重點領(lǐng)域潛力型人才的尋訪工作,做好青年戰(zhàn)略性人才儲備。善于發(fā)掘、大膽起用青年人才。給予青年高層次人才更大的展示舞臺、更廣的發(fā)展空間,積極匹配各方面的科研資源,以國家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向開展原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān),推進高水平科技自立自強取得新突破。在“精心用才”的基礎(chǔ)上,推動高層次人才“與城市共發(fā)展,在這里更有為”。

參考文獻:

[1] 牛沖槐、接民、張敏、段治平、李剛:《人才聚集效應(yīng)及其評判 》[J],《中國軟科學(xué)》 2006 年第 4 期,第118-123頁。

[2] 薛琪薪、吳瑞君:《長三角教育精英的流動象限及影響因素研究》[J],《深圳社會科學(xué)》2021年第6期,第145-156頁。

[3] 田瑞強、姚長青、袁軍鵬、潘云濤:《基于科研履歷的科技人才流動研究進展》[J],《圖書與情報》2013年第5期,第119-125頁。

[4] James S. Dietza and Barry Bozemanb, “Academic Careers, Patents, and Productivity: Industry Experience as Scientific and Technical Human Capital”[J], Research Policy, 2005, 34(3): 349-367.

[5] M. Sabatier, M. Carrere and V. Mangematin, “Profiles of Academic Activities and Careers: Does Gender Matter? An Analysis Based on French Life Scientist CVs”[J], The Journal of Technology Transfer, 2006,(3): 311-324.

[6] Koen Jonkers and Robert Tijsse, “Chinese Researchers Returning Home: Impacts of International Mobility on Research Collaboration and Scientific Productivity”[J], Scientometrics, 2008, 77(2): 309-333.

[7] 張鳳珠、馬亮、吳建南:《多元資助格局下的科學(xué)基金績效評估:案例研究與學(xué)術(shù)履歷分析》[J],《科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理》2011年第6期,第5-11頁。

[8] 牛珩、周建中:《基于CV分析方法對中國高層次科技人才的特征研究——以“百人計劃”、“長江學(xué)者”和“杰出青年”為例》[J],《北京科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2012年第2期,第96-102頁。

[9] 黃海剛、曲越、白華:《中國高端人才的地理流動、空間布局與組織集聚》[J],《科學(xué)學(xué)研究》2018年第12期,第2191-2204頁。

[10] 黃海剛、連潔、曲越:《高校“人才爭奪”:誰是受益者?——基于“長江學(xué)者”獲得者的實證分析》[J],《北京師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2018年第5期,第39-52頁。

[11] 王慶環(huán):《教育部啟動新“長江學(xué)者獎勵計劃”》[N],《光明日報》2012年3月10日第14版。

[12] 張樨樨:《我國人才集聚與城市化水平互動關(guān)系的建模研究》[J],《西北人口》2010年第3期,第63-67頁。

[13] L. Hargens and W. Hagstrom, “Sponsored and Contest Mobility of American Academic Scientists”[J], Sociology of Education, 1967,(1): 24.

[14] 陳其榮:《諾貝爾自然科學(xué)獎與創(chuàng)新型國家》[J],《上海大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2011年第6期,第1-21頁。

[15] Cong Cao, Chinas Scientific Elite [M], London: Routledge, 2004.

[16] 牛珩、周建中:《海外引進高層次人才學(xué)科領(lǐng)域的定量分析與國際比較——以“長江學(xué)者”、“百人計劃”和“千人計劃”為例》[J],《科技管理研究》2017年第6期,第243-249頁。

[17] Maria Pilar Sánchez-López, Ana Isabel Saavedra,Virginia Dresch and Rosa M. Limi?ana-Gras, “Conformity to Traditional Gender Norms in a Feminized Occupation: The Influence on Health Behaviors”[J],Health, 2014,(6): 2775-2789.

[18] 許葉萍、石秀印:《在“社會”上貢獻,于“市場”中受損——女性就業(yè)悖論及其破解》[J],《江蘇社會科學(xué)》2009年第3期,第17-25頁。

[19] 李忠路:《工作權(quán)威層的性別差距及影響因素:監(jiān)管權(quán)威的視角》[J],《社會》2011年第2期,第111-124頁。

[20] 陳路舟:《中國科技精英年齡分層優(yōu)化分析》[J],《中國科技信息》2018年第1期,第19-21頁。

[21] 薛琪薪:《高校科研隊伍人員結(jié)構(gòu)與地理分布研究——基于全國100所社會學(xué)本科高校的數(shù)據(jù)考察》[J],《教育文化論壇》2018年第6期,第105-110頁。

[22] Gustavo Gregorutti, “A Mixed-Method Study of the Environmental and Personal Factors that Influence Faculty Research Productivity at Small-Medium, Private, Doctorate-Granting Universities”[D], Andrews University, 2008.

[23] 李峰、魏玉潔、孫夢園:《人才項目中的“壓齡”申報現(xiàn)象研究——長江學(xué)者獎勵計劃和國家杰出青年科學(xué)基金案例分析》[J],《重慶大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2019年第2期,第89-99頁。

[24] 韓聯(lián)郡、李俠:《杰青的大齡化趨勢及其弊端——1994—2013年杰青基金獲得者當(dāng)選年齡的統(tǒng)計與分析》[J],《中國科技論壇》2016年第9期,第122-127頁。

[25] 同 [23]。

[26] 羅明東:《教育地理學(xué)簡論》[J],《云南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》1998年第2期,第98-105頁。

[27] 曲濤、王小會:《高等教育地理學(xué)探析》[J],《中國石油大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2014年第3期,第89-93頁。

[28] 馮天瑜、馬志亮、丁援:《長江文明》[M],中信出版社,2021年,第216—231頁。

[29] 張美麗、李柏洲:《中國人才集聚時空格局及影響因素研究》[J],《科技進步與對策》2018年第22期,第38-44頁。

[30] Richard Florida, “The Economic Geography of Talent”[J], Annals of the Association of American Geographers, 2002, (4): 743-755.

[31] 賈曉峰:《長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)歷史演變與對策》[J],《統(tǒng)計科學(xué)與實踐》2011年第12期,第6-8頁。

[32] 朱杏珍:《人才集聚過程中的羊群行為分析》[J],《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》2002年第7期,第53-56頁。

[33] 薛琪薪:《學(xué)術(shù)生命周期視野下的精英人才流動研究綜述》[J],《重慶高教研究》2022年第4期,第118-127頁。

注釋:

①在1998年至2017年期間,教育部一共公示了17次“長江學(xué)者”入選名單,其中2003年和2010年未公示,2013年和2014年的入選名單合并在一起公示。2017年以后教育部只評選而不再公示“長江學(xué)者”。雖然教育部只公示了17次“長江學(xué)者”特聘教授的名單,但2013年和2014年的入選名單是合并發(fā)布的,從實際情況來說應(yīng)該計為公示了18次。

作者簡介:薛琪薪,上海市青少年研究中心助理研究員,人口學(xué)博士。吳瑞君,華東師范大學(xué)中國現(xiàn)代城市研究中心暨社會發(fā)展學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師。

責(zé)任編輯:劉 ???穎