人文紀錄片提升傳播效果的路徑研究

馬梅 何皖秦

【內容摘要】人文紀錄片《人生第一次》選擇了視頻網站嗶哩嗶哩(簡稱“B站”)作為傳播渠道之一,引發了眾多用戶的觀看和評論。本文以傳播效果“認知、態度和行為”三個層次作為理論基礎,運用質性分析軟件Nvivo分析《人生第一次》的B站短評文本,結果發現該紀錄片獲得了普遍的正面評價。據此從該紀錄片的特色出發提出了人文紀錄片提升傳播效果的參考路徑。

【關鍵詞】人文紀錄片;《人生第一次》;Nvivo;傳播效果

近幾年,紀錄片逐漸成為電影、劇集和綜藝以外人們觀看的第四種節目類型。紀錄片以其獨特的紀實性、知識性、藝術性呈現宇宙萬物和人類文明發展的脈絡,①人文紀錄片作為其中的一個重要類型,以拍攝真實的現實生活為主,《人生一串》《人間世》《我在故宮修文物》等都屬于人文紀錄片。截至2022年12月5日,《人生第一次》在視頻網站嗶哩嗶哩(簡稱“B站”)評分高達9.9分,播放量3958.9萬,豆瓣評分9.0分。《人生第一次》講述了中國人一生中12個重要階段,從出生、上學、長大、當兵到進城、上班、結婚等,團隊采用蹲守的拍攝方式,“記錄每個平凡中國人的高光時刻”,②以期通過這12個“第一次”展現中國人的生活斷面。

目前,對于《人生第一次》的研究主要集中在對紀錄片的敘事結構、情感表達和傳播策略方面,例如李智、張炳旭指出,《人生第一次》以微觀敘事勾勒宏大人生主題的主旨,以極具儀式感的12個“第一次”串聯社會記憶,傳遞出紀錄片的人文價值觀。③高杰揭示出《人生第一次》在講述中國人的故事中折射出民族精神、民族品質和中國文化價值觀,受眾在觀看中也不知不覺強化了這種文化認同。④劉藝從內容、傳播方式、情感連接、呈現形式四個方面分析了《人生第一次》的傳播策略。⑤由此可見,學界對于《人生第一次》傳播效果的分析較為少見。

B站作為《人生第一次》的網絡傳播渠道之一,也是眾多二次元愛好者和年輕人的聚集地,通過發布短評的方式,受眾可以對節目進行評分并寫下評語。因此,觀眾在觀看節目后留下的評語也是一種傳播效果的反應。本文借助對短評文本的分析,研究人文紀錄片《人生第一次》在認知、態度、行為三個層面上的傳播效果,以期為其他人文紀錄片提升傳播效果提供一定的借鑒路徑。

一、研究設計

(一)研究對象

本文的研究對象為B站紀錄片《人生第一次》12期節目的短評文本,受眾在觀看節目后產生的想法、情感和觀點都可以通過短評的發布來體現,短評完全是觀眾自主意志的體現,不受外界的干擾。因此,對短評文本的分析具有一定的可信性。

傳播效果發生的邏輯順序或表現階段可以分為認知、態度、行為三個層面的變化,這是一個效果的累積、深化和擴大的過程。⑥受眾發布的短評是他們對紀錄片內容進行意義解讀和重構的過程,也是觀看節目過程中他們在認知、態度、行為三個方面變化的體現。

(二)研究工具

本研究借助扎根理論,運用Nvivo 12Plus對B站短評文本進行分析和編碼。Nvivo軟件是一款質性分析軟件,在新聞傳播領域有廣泛的運用。該軟件可以導入文本、問卷、圖像、視頻、音頻等進行節點編碼和查詢等一系列操作。

(三)數據收集與初步處理

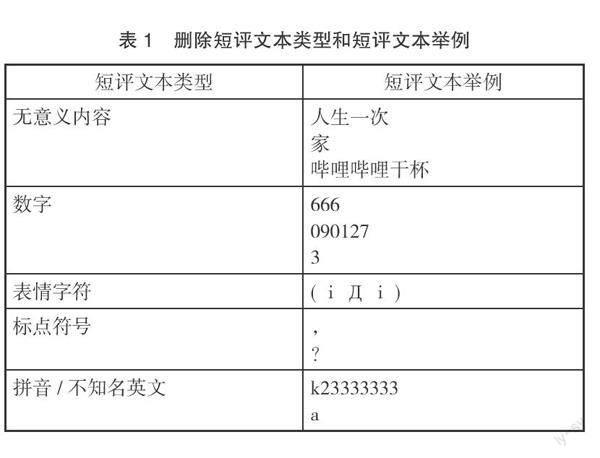

截至2022年12月5日9點29分,筆者以B站《人生第一次》的短評為樣本,利用手動抓取的方式獲得2020年1月12日至2022年12月5日的短評2829條。為保證數據精準性,在使用Nvivo軟件分析短評文本前進行了初步的處理,其中包括刪減無意義的內容、數字、表情字符、標點符號等,最后保留評論2798條(刪除評論31條)。

(四)借助Nvivo軟件進行文本編碼

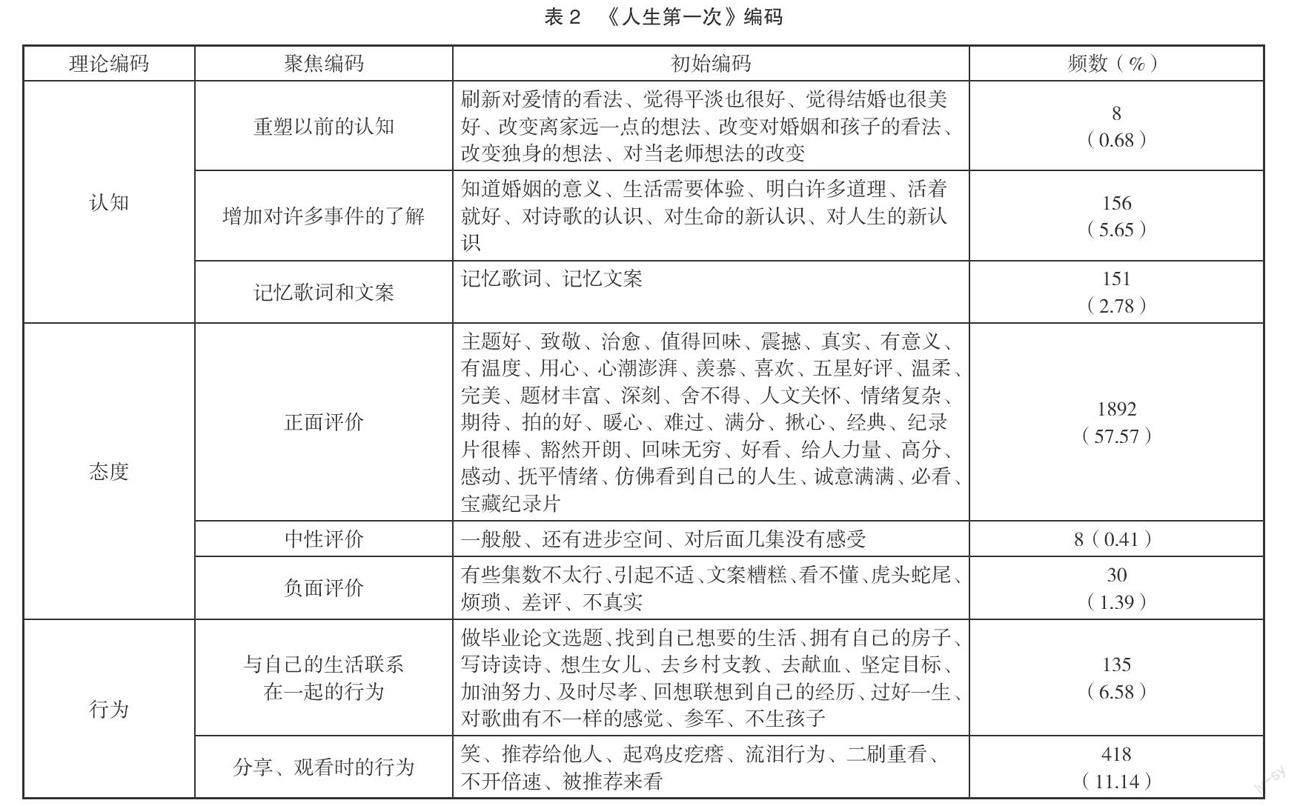

本文借助Nvivo軟件,扎根于收集到短評文本,對其進行逐個編碼和處理,將同類的文本歸納入相同的自由節點中形成初級編碼,例如,首先,將“感動”“看完感動、淚目”歸納入“感動”這一初始編碼中,將“刷新對愛情的看法”“改變離家遠一點的看法”歸納入“重塑以前的想法”這一初始編碼中,最終得到91個初始編碼;其次,將初始編碼進行歸類,具有相同或相似概念的初始編碼被納入到相應的聚焦編碼中,例如“感動”這一初始編碼被納入到“正面評價”這一聚焦編碼中,最終得到8個聚焦編碼。同時,根據認知、心理和態度、行為三個層面的傳播效果類目進行相應的歸納、統籌和整合,例如,將“中性評價”“正面評價”和“負面評價”都歸納在“態度”這一理論編碼中。

二、《人生第一次》傳播效果分析

(一)受眾認知:明白更多人生道理

傳播效果在認知層面上表現為外部信息作用于人們的知覺和記憶系統,引起人們知識量的增加和知識構成的變化。《人生第一次》作為一部聚焦人生12個重要階段的紀錄片,選取小人物來進行故事的講述,受眾通過觀看紀錄片逐漸打破了以往的認知,增進了對于人生的了解,也在不知不覺中將紀錄片中的歌詞和文案銘記于心。

在短評“認知”這一理論編碼中,“增加對許多事件的了解”的聚焦編碼占據了5.65%。例如,有觀眾在看完第三集“長大”后留下“詩歌是情感翻譯和表達的轉換器”的短評,形成對詩歌這一語言形式的新的認識和了解,一定程度上打破了以往固性思維中詩歌無用的想法;有觀眾在看完第一集后留下“看了第一集,生孩子好疼,母親太偉大了”的短評,了解到母親的不容易和辛苦;也有觀眾留下“16歲的人生不知道不同的人生會有什么不同,26歲才真的發現人生沒有什么相同,每個人生的第一次總是在不經意間帶起驚濤駭浪,故時感到的平平淡淡,回首時原來才是于無聲處起驚雷,珍惜現在,不負韶華”,受眾在觀看完紀錄片后不無感慨地認識到人生雖然平淡但也并非一帆風順,體悟到“要珍惜時光珍惜當下”的人生道理。

聚焦編碼“記憶歌詞和文案”占比2.78%,其中“人生初見、春和景明”“人類最強大的武器不是核武器,而是戰勝一切的勇氣”“推開世界的門,你是站在門外怕遲到的人”等是觀眾記憶最深的文案和歌詞。這些文案和歌詞會伴隨在受眾的腦海中,其背后的人生道理、哲理、價值蘊含會慢慢地被體悟,并會在合適的場景再度被記起和投射。

聚焦編碼“重塑以前的認知”占比0.68%,有受眾在觀看完《人生第一次》以后對于婚姻、生育、死亡的觀念發生了一定的改變,“看完忽然覺得結婚也很美好,所有的煩惱也是美好的”“以前我總是很排斥當老師,覺得做老師辛苦又不掙錢,看完第三集感覺自己好像明白了許多道理,一個人也許不需要很富有,即使不能在物質上滿足自己小小的虛榮心,或許成為大山中的一名支教老師幫助孩子走出大山比做有錢人更有意義”等類似的觀后評論,正是對他們以往認知的重塑和改變。

(二)受眾態度:正面評價為主

傳播效果的第二個層面是態度,指外部信息作用于人們的觀念和價值體系而引起情緒和感情變化,其中態度是人們對某事物所持判斷的概括,這種對事物或褒或貶的總判斷是態度的核心。⑦觀眾在觀看節目后,由于所處立場和自身成長環境等多重因素的影響往往會對紀錄片形成不同的態度和心理感覺,有觀眾在觀看完《人生第一次》后頗受感動,并作出一定的正面評價,也有觀眾作出中性評價和負面評價。

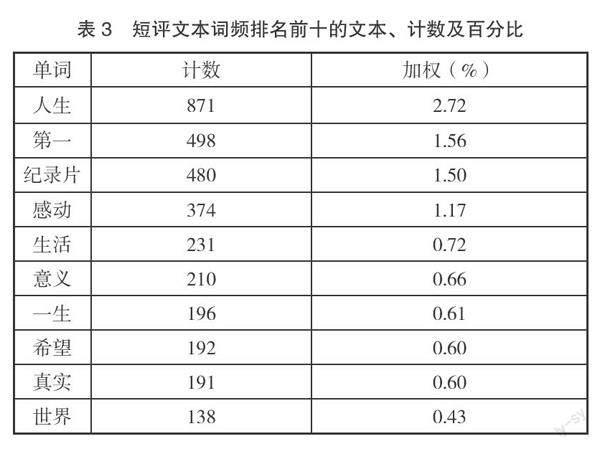

在理論編碼“態度”中,聚焦編碼“正面評價”占比57.57%(遠大于中性評價的0.41%和負面評價的1.39%),其中“感動”“好看”“紀錄片很棒”“真實”“給人力量”是排名靠前的五種主要正面評價內容,例如,“除了棒無話可說”“很真實,很動人”就是觀眾在觀看紀錄片后發自內心的一種評價,甚至也有受眾在觀看后表示“第二季快快安排”,十分期待類似題材的紀錄片的再度出現。使用Nvivo 12Plus對短評文本進行詞頻分析發現,“真實”一詞排名第九,共出現191次,可見紀錄片在“真實性”上也引起了觀眾的好評。

聚焦編碼“中性評價”占比0.41%,例如,“還有進步空間,不要驕傲,期待更好的作品”“比較一般。更加像電影了”,指出紀錄片內容較為一般;也有受眾指出“兩集很有質量,第三集太做作,后面也很普通了。一般般吧”,即前幾集較為吸引人,后面稍微有些質量下滑。而聚焦編碼“負面評價”占比1.39%,觀眾的負面評價除了集中在對紀錄片內容、文案、題材的吐槽外,還有對于紀錄片封面、主人公生活條件的吐槽,例如,“感覺這個紀錄片里的一些東西其實并不是普通人能夠攀得上的高度,大部分人的生活其實并沒有這么好,可能是因為拍的是上海這些經濟繁榮城市條件比較好的家庭吧。我覺得有點美化得不真實了”,指出紀錄片選取的大多數是上海地區的孩子和家庭,而這些家庭的生活環境也與許多普通家庭尚有一定差距。

從總體上來看,大多數受眾對于紀錄片的解讀都是一種正向和積極的解讀,采取協商和對立立場的受眾占據少數。

(三)受眾行為:忍不住聯想到自己的生活經歷

行為是傳播效果的第三個層面,即觀看紀錄片后一些言語和行為上的改變。在理論編碼“行為”中,聚焦編碼“與自己的生活聯系在一起的行為”占比6.58%,其中紀錄片中的一些內容或多或少的引起人們對自己過往生活的追憶,例如,“我……看完不知道該說些什么,幼時喪父,靠著媽媽的撫養和他遺存的教導,和弟弟活過了父親的年齡;一直經常會聽到很多長輩懷念他的事跡;能人、義人、善人皆是他,雖早已不在幾十載,但他依然是我們家的脊梁”“每次看都很感動,我哥哥是一名海軍,已經退伍,我們每次喝酒高興了,他都會給我講軍旅生涯,我很羨慕”等,紀錄片中的參軍入伍片段、留守兒童的片段、幼兒園的片段等,激起了人們對自己經歷的回憶。另外,不少觀眾也通過紀錄片產生了要去鄉村支教、參軍、獻血等行為,“看完紀錄片的那個下午,突然下定決心要在28歲生日那天去獻血,順便入下中華骨髓庫,沒別的,就想在平淡無奇的28年生涯中自己給自己找點有意義的事來做。”顯然,紀錄片通過共情、共鳴機制,實現了文化記憶和價值觀的喚醒、認同與強化,并產生了直接的行為,效果深刻而顯著。

聚焦編碼“分享、觀看時的行為”占比11.14%,例如,“真的很好看,強推,感受到了很多”“二刷了,再看一遍依然很有趣。我是奔著里邊幾個我覺得特別有意思的小朋友來的。采訪環節我覺得真的很好看,被那兩個可愛的小男孩圈粉了”等,觀眾在看過自己認為很棒的紀錄片后會自發地產生轉發分享行為,自發地推薦給身邊人觀看,也會自發地多次重溫紀錄片,不斷刷新對紀錄片的觀感和認知。

無論“與自己的生活聯系在一起的行為”還是分享行為等,都是紀錄片的內容在受眾心中和言行上的一種投射和激勵,受眾或是在紀錄片中獲得一種情感的共鳴,或是一種經歷上的共鳴和聯想,促使著他們采取行動。畢竟,藝術傳播的最終落點應該是人,紀錄片敘事的最終目的是為了影響人。⑧

三、人文紀錄片傳播效果提升路徑

《人生第一次》自2020年1月15日首播以來,豆瓣和B站評分都達到了9分以上,也被很多受眾視為“寶藏紀錄片”。作為一部人文紀錄片,《人生第一次》在認知、態度、行為三個層面產生的影響是不可忽視的,這在很大程度上來自于紀錄片在視角、題材、傳播策略上的獨特之處,而這也是值得其他人文紀錄片借鑒的。

(一)多元人物視角強化認知

《人生第一次》選取了12個人生斷面,每一集都包含著不同的主人公去共同烘托和呈現主題。《出生》一集中選擇了三位即將生產的孕婦,一位是二胎,一位是頭胎,一位是患有心臟疾病并懷有雙胞胎的孕婦,三位孕婦在上海的產房內經歷著截然不同的手術流程。雖然他們情況不同,但他們都將要誕下屬于她們的孩子,都符合著“出生”這個人生主題。通過對這三位孕婦生產過程的聚焦,讓大多數的受眾能夠了解孕婦生產的過程和不易,也是這樣不同的情況讓受眾增加了對于孕婦生產過程的多重認知,了解了生育、生殖知識,更看到了其背后的人生百態和文化觀念,豐富了認知體系。《上班》一集通過選擇殘疾培訓基地的人們努力工作成為阿里客服的故事,傳遞出“生而平等”的觀念,也激勵著人們熱愛生活、珍惜生活。

另外,《人生第一次》除了采用與常規紀錄片一樣的旁觀式視角和蹲守的拍攝方式之外,還有主人公第一視角的講述,通過他們的自述讓受眾了解更多私下的生活故事,打破了紀錄片只反映表面的局限。《告別》一集中巢爺爺因為疫情給妻子錄制視頻信,節目組采用第一和第三視角交織的方式進行呈現,讓每個受眾都仿佛沉浸在他們二人分別和思念的情緒中,也通過這封視頻信了解了更多他們的生活日常和細節。《相守》這一集沒有以抗癌病人在病房中的陪伴為主要畫面,而是通過對抗癌廚房中的顧客進行蹲守拍攝,讓人了解到每一個陪伴者在背后的付出和給予。以普通人的口吻呈現普通人的生活,于細微處顯露鮮明的情感,最大限度回歸真實圖景,讓《人生第一次》傳遞出生活的溫度。

對人文紀錄片來說,其使命是通過對個體的解讀,反映人與人、人與社會、人與自然的關系,通過對不同的人物、事件、景物的關注,通過切換不同的視角帶給受眾一種沉浸式的體驗,不僅能夠讓人們了解更多視角的內容,也能無形中增進彼此之間的理解和認同。

(二)平實題材中的價值觀滲透浸潤人心

《人生第一次》選取的題材是人生,這樣的一個題材很容易引起人們的關注和興趣,也能夠成為人們短評中的主要討論對象。選取對象并不是人們耳熟能詳的名人明星,而是默默無聞的普通人,他們的生活可能平凡、樸實無華,甚至是重復且單調的,但是卻也是社會上大部分人的生活日常,因此他們的生活日常往往也投射著受眾的情緒和心理。《長大》一集中穆慶云在給媽媽念了自己的詩后,畫面中是長久的沉默和安靜,隨后視頻中傳來媽媽略帶哽咽的道歉:“女兒,對不起。”留守兒童和進城打工的父母之間的故事和溫情透過一個短短的視頻連線蔓延到每一個受眾的心中,既讓人們關注和了解到留守兒童的生活日常,又感染著受眾的情緒。

紀錄片的創作無論從拍攝內容還是剪輯方式而言,都一定程度上傳達著創作者的價值觀和想法,《人生第一次》中也展現著創作者們的創作想法。B站上《人生第一次》每一集的置頂評論中都留著導演們的創作手記,《退休》這一集中導演蔣逸哲在片頭中運用一種“廣告”的形式呈現老年大學,是一種前衛而有趣的剪輯形式,導演在手記中也提到這很大程度是因為他最初對于老年大學的印象,實際上,許多受眾對于老年大學的印象也較為狹隘,透過這個紀錄片,讓受眾了解到老年大學也是許多老年人夢想的地方,在這里他們可以學習到很多知識和樂器演奏,打破了對于老年大學的認知,而這也是導演想要傳遞出來的一種想法。通過這樣的前后對比式的呈現,觀眾能夠與導演的想法形成碰撞,讓不少年輕人產生老了以后也要去老年大學的想法。而這種積極的人生態度,是老齡化社會現實下所有人美好生活的必然要求,是實現人的全面自由發展的題中應有之義——只不過在社會物質基礎和文化設施等還沒有充分發展的時期,這種想象無法實現而已,而現在以及未來,一切皆有可能。

紀錄片創作的目的在于表達創作者對生活中具有主題相關意義的人物、事件等的價值判斷,并以此實現與觀眾的心靈碰撞和情感交流。⑨人文紀錄片要實現與受眾的情感碰撞,除了需要真實的畫面作為依托,還可以借助價值判斷和價值觀的滲透,甚至是民族精神和民族觀念的傳達,與受眾的想法達成一致才能引起受眾的情緒反應和正面評價。在這方面,從前文對《人生第一次》傳播效果的實證分析,可以發現其在一定程度上做到了。

(三)講述人的號召和經歷的共鳴引發相關行為

《人生第一次》與其他紀錄片的不同之處還在于對旁白人物的選取。《人生第一次》每一期的旁白都是不同的人。旁白往往擔任著對故事講解的重要職責,因此旁白的聲音也往往是吸引人們沉浸入故事中的關鍵。《人生第一次》選取的故事講述者往往與故事中的主人公有著經歷上的交叉,例如,《上學》這一集中請了《家有兒女》夏東海的扮演者高亞麟進行旁白講述,他的聲音被許多80后、90后所熟悉,并且他也有了自己的孩子,對于這些孩子的故事講述出來更有味道。不僅僅如此,節目組還邀請了身臨其境的參加者阿云嘎進行最后一集《告別》的講述,一方面來源于他的粉絲基礎,另一方面也源于他曾參演關于阿爾茨海默病的音樂劇《阿爾茲記憶的愛情》,對于阿爾茨海默病患者的經歷更加了解。他的加入也吸引了大量年輕粉絲的觀看和圍觀,從而進一步增加了紀錄片的傳播度。

另外,紀錄片豐富的主題就意味著與更多的受眾產生經歷上的重疊和共鳴,在一定程度上是對卡爾·羅杰斯共情理論所衍生的共情傳播的運用,共情傳播就是通過對目標受眾特征的觀察與辨別,在信息內容傳播中體現出換位思考、共情表達以及對受眾的積極理解,從而使受眾產生情感共鳴的過程。⑩例如,《進城》記錄的是大部分進城務工的年輕人和中年人們的日常,《買房》是大多數80后、90后在工作良久后需要考慮的問題。新兵訓練、第一次坐火車去大城市打工這些微弱的細節折射、反映著不少人的經歷。也正是因為對這些經歷的細致描摹,讓許多受眾回憶起自己剛剛經歷這些“第一次”時的心情和感受,他們仿佛也與主人公一起經歷著這些重要的人生“第一次”,隨著主人公一起共情。“真的太好哭了,就是人生的寫照,我看到了我出生的樣子;我回憶起了我上學的時候(剛好也是雙胞胎);也重溫了長大的歲月;想起了送我哥去當兵的時候;正在經歷上班的日子;會憧憬結婚的時刻……我會更愛我自己”,一起追憶屬于自己的“人生第一次”。每跨越一次人生節點,就完成了一次身份的轉換、心態的轉變,觀眾與片中人物共同參與虛擬的人生儀式,以影像的形式完成身體在場,喚醒或增加特定的社會記憶。

四、結語

《人生第一次》作為一部豆瓣和B站評分都超9分的紀錄片,在題材的選擇、價值觀的滲透、拍攝視角和共情方面都值得其他人文紀錄片借鑒。在真實的記錄和拍攝的基礎上,通過多元視角的穿插和引入,極大程度地強化受眾對事件的認知和了解;接著,再通過進一步深層次的價值觀滲透,影響受眾對事件的態度,促使受眾形成一個積極正面的態度;最后,恰如其分地運用共情傳播,深入了解受眾的內心世界,挖掘紀錄片中能夠與受眾產生重疊和共鳴的地方,通過對這些地方的渲染引起受眾的共鳴,進而激發受眾采取行動。期待更多紀錄片能深入人心。

參考文獻:

①陳宏:《紀錄片是最好的電視教科書》,《教育傳媒研究》2021年第4期。

②袁歡:《〈人生第一次〉致敬每個堅韌又樂觀的中國人》,《文學報》2020年4月2日。

③李智、張炳旭:《個體影像共筑社會記憶——探析紀錄片〈人生第一次〉的微觀敘事》,《當代電視》2020年第7期。

④高杰:《紀錄片〈人生第一次〉:民族情感表達與文化認同建構》,《浙江藝術職業學院學報》2020年第2期。

⑤劉藝:《受眾共情視角下國產紀錄片傳播策略研究——以〈人生第一次〉為例》,《科技傳播》2021年第8期。

⑥郭慶光:《傳播學教程》,中國人民大學出版社2016年版,第173頁、第74-75頁。

⑦〔美〕沃納·賽佛林、小詹姆斯·坦卡德:《傳播理論:起源、方法與應用》,郭鎮之譯,中國傳媒大學出版社2006年版,第67頁。

⑧劉蒙之:《從宏大敘事到微末敘事——紀錄片〈我在故宮修文物〉的創作理念創新》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2016年第9期。

⑨鐘大年:《紀錄片創作論綱》,中國傳媒大學出版社1997年版,第50頁。

⑩唐俊、甘龍星:《論重大題材新媒體紀錄片的“共情傳播”策略》,《教育傳媒研究》2021年第5期。

(作者馬梅系安徽師范大學新聞與傳播學院執行院長,教授、博士生導師;何皖秦系安徽師范大學新聞與傳播學院碩士研究生)

【責任編輯:李林】