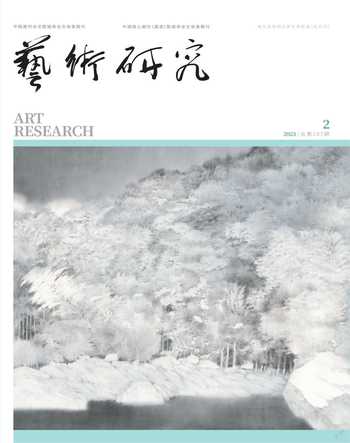

新體的慧觀

張曉凌

“新水墨”一詞流行多年,是為當代美術最自負的概念之一。然其邊界卻相當模糊,從抽象水墨實驗,到具象表現水墨的拓展,乃至零星的水墨裝置探索,均可以“新水墨”的名稱而括之。時至今日,“新水墨”的邊界擴張似乎沒有停止的意思,每位具有維新愿望的藝術家都試圖將其引入更為廣闊的疆域。讀了劉赦的百余幅水墨山水作品,此念更為篤實。初觀劉赦的作品,即覺其氣彌新,時代氣質鼓蕩于其間,復觀其作,但覺其義峻遠,洋溢著失卻已久的文人理想與品質;三觀其作,深覺其湛于技而合于道。有意無意之間,劉赦作品辟出了一條新路徑,悄然改變了新水墨現有的格局。

新水墨的產生且日漸鼎盛,既是百余年來中國畫現代轉型的必然結果,又是藝術家們在跨文化語境中對水墨重構理想的踐約。新水墨的形態繁頤,但策略、方法卻大致相同——多以西方當代藝術理念解構傳統的筆墨中心論,降低或剔除筆墨的文化記憶與屬性,將筆墨還原至材料層面,借此重構水墨的新理念、新形態。然而,近年來,這種看似堂皇的觀念卻遭到了普遍的質疑,人們的憂慮是,以西方當代藝術觀重構中國水墨,固然可以帶來形態的多元化,但亦帶來這樣的危局:失卻人文體系支持的“抽象水墨”最終不過是一場形式主義游戲,而“觀念水墨”則完全可能蛻變為西方當代藝術的水墨版。正如我們所看到的那樣,在社會進步的巨大浪潮中,這種質疑的聲音很快轉化為一種清醒的文化自省意識,其核心內容可以簡括為:高蹈于西方當代藝術觀念之上,以傳統文化資源的創新性轉換重建水墨的當代形態。2000 年以來,這一意識不僅成長為新水墨的主導性思想邏輯,被視為新水墨謀求文化生存空間與權利的關捩,而且導致了新水墨創作的全面轉向。在實踐層面,這一轉向有兩個積極而顯著的結果:一方面,“觀念水墨”“抽象水墨”開始大面積植入“禪”“釋”“道”等理念,早期幼稚、僵化的圖像受惠于此,轉而躍升為彌散著人文主義光彩的新圖像;另一方面,新水墨的轉向促成了新藝術方位的形成,其基本特點是:以對當代生活、自然的感受經驗為基礎,以寫生性創作為方法,實現傳統筆墨、圖式的改造與翻新,完成新水墨形態的建構。將劉赦的作品置入這一歷史潮流中觀察,我們可以驚異地發現,它不僅僅是新水墨轉向的積極成果,而且還可以作倒果為因式的理解:正是劉赦等一批藝術家持久地堅守了自己的信念,才促成了新水墨的轉向。因而,劉赦的作品可當之無愧地成為這一轉向的表征。

劉赦1987 年畢業于南京藝術學院中國畫系,所居的金陵之地是文人畫的大本營。值得注意的是,劉赦雖極重傳統學養,但于文人畫摹習一途,卻不過是嘗臠一鼎,染指而已。他與金陵的文人畫群體,亦若即若離。顯而易見,劉赦面對新文人畫所表現出的孤傲,與他面對實驗水墨時的孤傲如出一轍。

有時候,這種孤傲會凸顯為一種令人不安的激烈——如此自我而簡單性格輪廓,于世俗生活中也許顯得生澀怪僻,于藝術卻彌足珍貴,在維護藝術家的獨立人格方面,在捍衛藝術家的自由精神與獨立思考方面,它都是舉足輕重的。劉赦尊崇傳統,卻從來不是一個暮氣沉沉的傳統主義者,癡迷水墨探索,卻與實驗水墨枯燥的理性和形式游戲毫無干系。

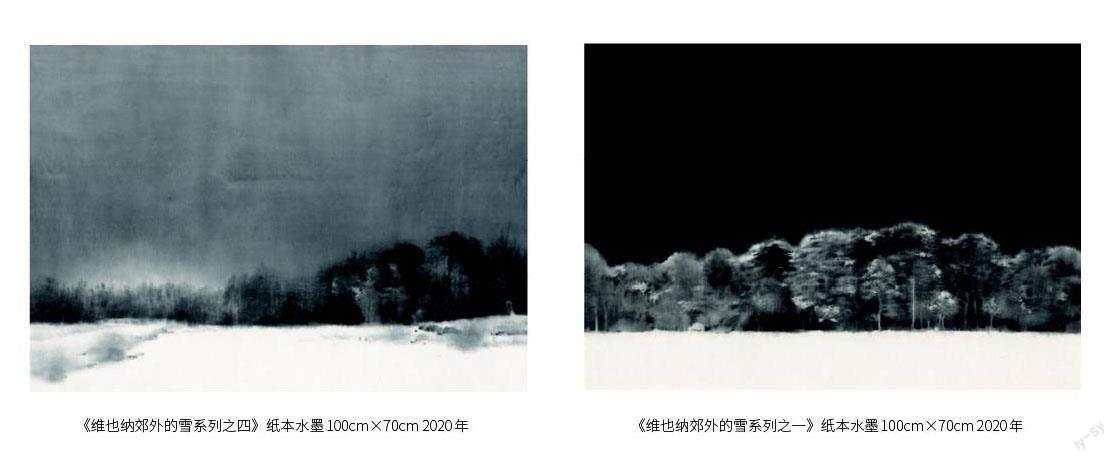

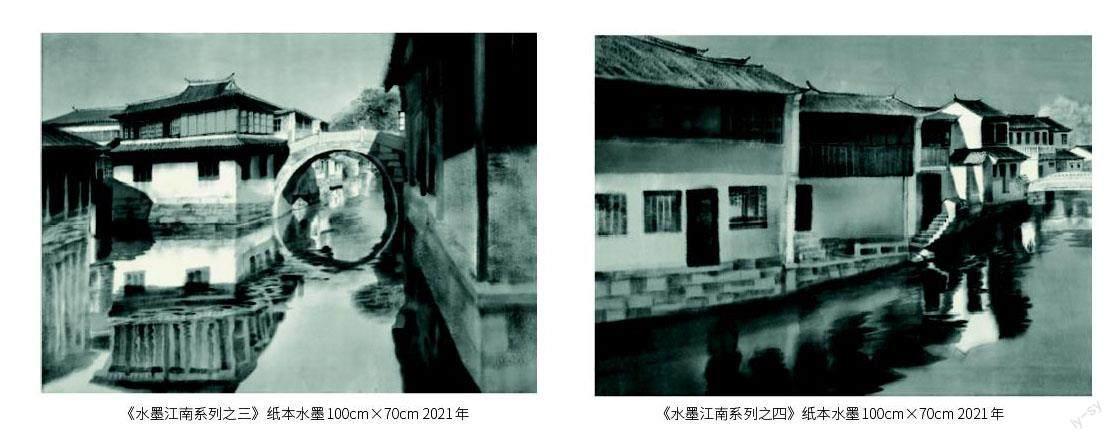

面對劉赦不同時期的作品,即便是最粗略的閱讀,也不難體察出:他的作品始終不同程度地隱含著原創性的神秘品質,無論結構、筆蹤、渲染、光影,皆或隱或顯地呈現出高度的自發性。仿佛在不可名狀力量的驅使下,它們一下子就以令人驚嘆的方式匯集為充滿筆墨生意、自然天趣和時代感的新水墨體格。從中我們可以確信,劉赦的想象力總是能毫無障礙地回應他的創新精神的召喚。如果我們能稍微仔細地梳理一下劉赦創作生涯的話,那么,亦不難得出這樣的結論:創造新體不僅是劉赦藝術思想持之以恒的動力,也是他水墨語言建構的一貫邏輯與追求。在創作方法論層面,劉赦采取的方法有三:1.以對景寫生為起點,飽游飫看,目識心記,從大自然結構、光影、物性、黑白關系中提煉新的語言元素,在融通傳統筆墨精神的基礎上,將自然的三維空間結構、物性關系轉換為平面化的語言審美關系,以此完成對傳統圖式的改造、翻新與替代;2.以新題材如浙東山水題材、異域題材帶動筆墨的延伸與拓展;3.上述語言與筆墨邏輯的更替與轉換,有效地保證了中國山水固有的宇宙觀、自然觀、精神特質與境界。換言之,新的圖式、語言與筆墨并未滑向形式主義,它們依然是形而上的世界——這正是劉赦多年來孜孜以求的目的:以個人的筆墨新體,來重構與先賢、大道、自然對話的精神空間。

精神上的古典主義,方法上的現實主義,形態上的現代主義——這也許是劉赦對個人筆墨新體最為智慧的構想,最為深思的謀略,最為精妙的設計。在此,我們不妨通過結構、筆墨、光影諸點的評述,來領略一下劉赦新體的非凡魅力。

在空間營構上,劉赦采取的策略是:以“截景式”的構圖替代傳統山水全景游觀式的空間結構,著意于單一地平線與固定視角空間的經營與擺布。從根源上講,這種空間結構方式主要導源于南宋山水的“一角”“半邊”之景。南宋山水的空間圖式刪繁就簡,以虛代實,以小喻大,從“遠觀之以取其勢”,到“近觀之以取其質”的觀照視角轉換,成就了中國山水的新空間結構。后世多有承續者,如清代石濤、龔賢的“截斷式”章法等。在某種程度上,劉赦的“截景式”構圖,可視為對這類“原型”圖式的復沓。同時,“截景式”空間也得益于劉赦長年對景寫生所虜獲的視覺經驗。在早期作品畫面上,我們可以看到,這種空間營構方式得到了廣泛而自如的運用。

與山重水復、奇矯聳拔的傳統山水空間相比,已拉開了較大的距離。劉赦之所以醉心于“截景式”空間,不單是考慮到跨文化語境中人們的視覺需求,也不單是為圖式的“現代感”所計,而是暗含了這樣一個關鍵性的旨趣,即“以臨見妙裁,尋其置陳布勢”,亦自能“達畫之變也”。也就是說,在“截景”

的空間內,以精心的陳置布勢,筆墨的勾染滲化,光影的虛實變幻,而使一草一木、只丘片壑、汀水房舍始終處于盤桓、彷徨、周流、既吞又吐的狀態中,極盡曲婉之能事,漸成緬邈幽深之境界。繾綣之間,平添了幾許棖觸無邊的生命感懷與詩意。雖拘囿于一隅,卻游目騁懷,盡納大千世界,真可謂在“截景”中達到了游觀的高度。正如清沈宗騫評畫時所言:“其所傳之跡,皆不過平平之景,而清和宕逸之趣,縹緲靈變之機,后人縱竭心力以擬之,鮮有合者,則諸人之所得臻于此者,乃是真正之奇也。”

以自我視覺經驗為基礎,參以古法,建構新水墨的語匯與筆墨結構,由此完成傳統筆墨程式向新水墨語言的邏輯轉換,是劉赦新水墨藝術的核心與旨歸。劉赦臨古出身,傳統筆墨學養自不待言,然而,他也深知后學于臨古一途,往往惟知蹈襲而不知脫化,久之便成積弊。以此為戒,劉赦的筆墨建構以自我的視覺感受為起點。在他看來,浙東山水那不勝清風的水草、藤蘿、榛莽,光影迷離的山巒,異域題材中的都市、房舍、城堡、植被等,均已超越傳統筆墨程式的表達能力,為新題材的畫面計,惟有對傳統筆墨進行改造與重構。多年的實踐之后。劉赦獨創了散鋒筆法,即充分發揮蒜頭筆、排筆毫芒平展的特點,以干筆焦墨鋪排皴擦,絲絲入扣,再輔之以中鋒勾染,成功刻畫出物象蓬松、葳蕤、蔓延無邊的質感與風貌,并形成干裂秋風,潤含春雨的審美意趣。這種散鋒筆法不但以其裝飾性、鋪陳性的樣貌顛覆了“各形各異”“為體互乖”的筆法古訓,而且以其勻速性、平拖性運動偏離了“留不常遲,遣不恒疾”、“一畫之間,變起伏于鋒杪;一點之內,殊衄挫于毫芒”的筆法儀軌,由點、線、面與漬染所重構的新筆墨形態,以其隨物宛轉的適應性而實現了視覺經驗的當代轉換。在墨法上,劉赦部分吸收了黃賓虹“陰面山”“行夜山”的畫法,以大面的暈染與積墨表現逆光中的山巒,盡得深邃幽玄之趣,陰陽開闔之奇;而對于草木的描繪,則主要運用干濕筆交匯融通的方法,其墨漬漫漶處,幽澹清虛,神采浮動,破筆輕皴處,潔凈通透,元氣沛然。清人方薰有“用墨無他,惟在潔凈,潔凈自能活潑”之語,可謂道出了劉赦墨法運用的精妙之處。

光影的游移徘徊,幽靈般地閃爍于物象、墨色的變幻之間,一如混沌里放出光明,是劉赦水墨語言最為攝人心魄的部分。中國畫用光極為考究,其“光”乃是基于陰陽觀念而內含哲理意味的心性之光,與西方以科學理性為核心的物性之光大相異趣。在古典山水中,“光”通過筆墨的濃淡干濕變化而轉換為抽象的黑白、明暗關系。至清初龔賢,借積墨之法強化物象的晦暝變幻,方使“光”煥發出某種物性化的意味。從民國時期陶冷月對幽淡月光的引入,林風眠對印象派光色的運用,到新中國建立后李可染對逆光積墨法的營構, 宗其香、李斛對夜景山水用光的拓展,生動地勾勒出了近現代中國畫用光的歷史軌跡。可以說,劉赦的用光賡續了這一脈緒。不同處在于, 在先賢那里,“光”是輔助性的,而在劉赦的筆墨語言體系中,“光”則是主導性的;另外,先賢們的用光,多偏重物性,而劉赦的“光”,則更重心性。從形態上看,劉赦作品有西方繪畫的光影效果,但在性質上卻更接近于南宋山水光線晦暝的調子,畫面上始終彌散著游霧般的光感。在《野山》《秋》《雨》等作品中,劉赦以疏松輕拂的筆法和清淡腴潤的墨色,將樹木的形狀處理成晶瑩剔透的“團塊”,在“陰面山”黝黑、濃重背景的映襯下,彌散的光影仿佛從黑白、明暗調子中浮游而出,勢如光瀑,觀之炫目而又動心。《常愛園林深似隱》《雨霽圖》《薄云弄日明》等作品,則通過渲染、沖蝕、潑墨等手法,造成光影流離、明暗交替的夢幻般空間,其流光周流于天際、林麓、皋壤、沙渚和莽野,如光、如嵐,如云、如霧,纏綿悱惻,不絕如縷,似有迷離天籟遄飛其間,“爽籟發而清風生,纖歌凝而白云遏”,其天趣透徹玲瓏,不可湊泊。

藝術史上,新體的誕生不僅標示著藝術家個人創造力所能達到的高度,還暗喻著那個時代的精神質量與審美取向。劉赦水墨新體的意義亦不例外。從他的作品圖像上看,傳統文人畫的美學原則和筆墨圖式在這里解體了,但在其水墨暈章的世界里,煙鬟翠黛,斂容而退,塵滓盡洗,依然充滿了古典時代清幽玄淡的詩性品質,清晰地彰顯著孤峭于俗世之外的文人理想;與此同時,劉赦新體還以創造性的圖式結構、筆墨風格和美學境界為中國畫的現代性探索提供了全新的策略,無可爭辯地證實了新水墨與傳統在精神、語言上的邏輯關系。

更為重要的是,在跨文化語境中,劉赦新體再次確認了東方美學價值的當下意義,意味深長地指出了中國美術、中國畫特有的現代性之路。