透視分拆上市潮

王穎

分拆上市熱潮正在延續。

進入2023年以來,已有超十家A股上市公司公布或更新了分拆上市事項,也有港股央企擬分拆公司到A股上市,其中不乏明星企業。

3月22日,華潤集團旗下的華潤電力(0836.HK)宣布,正籌劃分拆華潤新能源到A股上市,華潤新能源主要負責風電及光伏發電業務;3月9日,通信龍頭中國聯通(600050.SH)公告,擬分拆間接控股子公司智網科技于科創板上市,后者聚焦車聯網領域;3月7日,海康機器的上市申請獲深交所受理,或將成為海康威視(002415.SZ)繼螢石網絡(688475.SH)后的第二單“A拆A”。

過去,A股分拆上市案例寥寥,且多見于國企資產重組,分拆目的地多為港股市場以及其他境外證券市場。

轉折點在2019年。證監會發布了《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》(下稱《境內分拆規定》),A股境內分拆上市制度空白被填補。截至目前,A股市場表達分拆上市意愿的公司累計突破百家。“A拆A”的境內分拆已取代境外分拆,成為當前分拆上市的主流模式。

為何部分公司熱衷于分拆上市?“這有利于拓寬融資渠道,尋求更高估值。對于多元化的企業,不同類型業務在資本市場估值有不同的參照,如果都放在一起,容易造成整體估值偏低。分拆還有利于對子公司管理層的激勵。”有投行人士告訴《財經》記者。

如同熱門題材炒作一樣,部分公司在推出分拆上市計劃后受到熱捧,股價大幅上漲。但從長期來看,二級市場對于分拆上市反應總體較為平淡。以Wind(萬得)分拆上市指數為例,2021年上漲18.07%,跑贏同期上證指數和深證成指;2022年該指數下跌21%,跑輸同期上證指數。

“分拆上市也有一定負面影響。”前述投行人士稱,“分拆后實施股權激勵會稀釋股權,短期內母公司每股收益降低,對現有股東利益是一種間接損害;從長遠來看,如果分拆出的是好資產,最終會帶來股價的上漲;但如果相關資產沒有特別的估值優勢,分拆上市的意義不大,畢竟注冊制下,市場分化只會更嚴重。”

分拆上市走熱的同時,監管也在加強。部分企業因不能滿足分拆條件,或監管對于獨立性、關聯交易、同業競爭的審核要求,分拆只能戛然而止。

梳理A股市場分拆上市案例可以發現,擬分拆的母公司行業分布相對較廣,而被分拆的子公司,則集中在電子半導體、機械設備、生物醫藥、汽車、新能源、高端制造、計算機等熱門板塊。

“這些新興熱門賽道更受追捧,分拆上市獲得融資的可能性更大。”前述投行人士表示。

從所屬板塊看,母公司大多集中在主板;從子公司分拆上市“目的地”看,首選創業板或科創板,其次便是港交所。

在規模上,愿意分拆的上市公司規模普遍較大。超百家公布計劃的公司中,約26%上市公司總資產超過千億元,其中中國鐵建(601186.SH)、中國中鐵(601390.SH)、中國交建(601800.SH)、萬科A(000002.SZ)等公司總資產超過萬億元。

上市公司闡述的分拆上市動機多樣,主要包括拓寬融資渠道;促進母公司聚焦主業;子公司可獲得獨立的上市地位及募資平臺,有利于對子公司資產進行單獨定價;提升公司整體市值;增強子公司核心團隊激勵等。

明星企業的分拆上市,尤為吸引市場目光,甚至還有公司接二連三地分拆上市。

近期,海信集團在資本市場動作頻頻。剛拿下乾照光電(300102.SZ)控制權的海信視像(600060.SH),正在籌劃分拆青島信芯微電子至境內交易所上市,加上海信集團目前已擁有海信家電(000921.SZ)和在日本東京上市的三電控股(6444.T),此次分拆將帶來集團第五家上市公司。

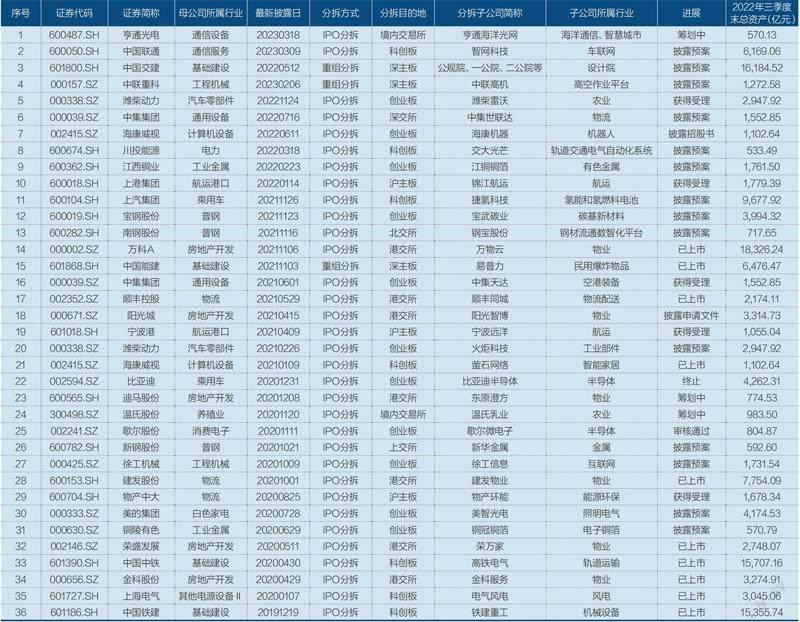

資料來源:Wind、《財經》記者根據公告整理 制表:顏斌

繼旗下智能家居螢石網絡被分拆至科創板上市后,全球安防巨頭海康威視再度啟動了機器人業務的分拆,二者都是海康威視創新業務走出的項目。創新業務的發展讓管理層意識到,公司的價值被低估,不應再用傳統安防業務的估值去衡量。

大族激光(002008.SZ)更是多次分拆的典型,先是于2022年2月成功分拆子公司大族數控(301200.SZ)在創業板上市;時隔不到一個月,又宣布計劃分拆另一家子公司大族光電(后改名大族封測)至創業板上市;同年11月,公司再度提出擬將子公司上海大族富創得科技有限公司分拆上市。

事實上,A股市場分拆上市的發展經歷了一個曲折的過程。

境內公司分拆上市的案例最早可追溯到2000年的同仁堂(600085.SH)分拆子公司同仁堂科技(1666.HK)到中國香港聯交所上市。2004年,證監會發布《關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》,允許滿足一定條件的A股上市公司分拆子公司到境外上市。但境內分拆的通道尚未打開。

2010年,中興通訊(000063.SZ)完成對國民技術(300077.SZ)的拆分,成為A股歷史上首例“A拆A”,但前提是中興通訊通過股權轉讓失去了對分拆公司的控制權,這并非真正意義上的分拆上市。

2019年,證監會發布《境內分拆規定》,被認為是境內分拆上市的破冰之舉,此后“A拆A”分拆案例明顯增多。2021年2月,生益電子(688183.SH)成功登陸科創板,成為新規落地后首家分拆上市公司。

2022年1月,證監會出臺《上市公司分拆規則(試行)》(下稱《分拆規則》),統一了境內外分拆上市監管要求。

央企和國企是此次分拆上市大潮之中的一股重要力量。

中國聯通擬分拆的智網科技由聯通內部于2015年8月孵化成立,主營車聯網聯接、車聯網運營及創新應用,2022年營業收入達到8.09億元。中國聯通表示,將以此次分拆為契機,深化混合所有制改革,推動國有企業更加公平開放參與市場競爭。

在此之前,2021年6月,中國鐵建分拆的鐵建重工(688425.SH)正式在科創板上市,成為央企首家分拆上市的公司。

2021年10月,中國中鐵分拆其全資控股的軌道交通供電裝備企業——高鐵電氣(688285.SH)到科創板上市。在中國中鐵看來,資本市場給建筑業的估值較低,并不能完全體現公司在電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備等領域的內在價值,分拆上市后,公司可以繼續從高鐵電氣的未來增長中獲益。

從分拆方式來看,除了IPO(首次公開募股)方式分拆上市,還有部分央企選擇通過重組方式實現分拆上市。中國交建擬分拆所屬子公司公規院、一公院、二公院等主體,通過與祁連山(600720.SH)進行重組的方式實現上市。

在多位受訪人士看來,當前打造中國特色估值體系的大背景下,分拆上市有利于國企混合所有制改革,推動國有資本做大做強,助推央企國企價值重塑。

2022年5月,國資委發布的《提高央企控股上市公司質量工作方案》提出,支持有利于理順業務架構、突出主業優勢、優化產業布局、促進價值實現的子企業分拆上市。

招商證券認為,分拆上市有助于改善公司的治理結構,實現“一業一企、一企一業”的專業化整合、通過市值管理實現國有資產保值增值,充分利用資本市場的融資功能,能夠實現國企價值創造與價值實現的兼顧。

在招商證券看來,隨著央國企控股上市公司質量提高工作的推進,央國企控股上市平臺將有更強烈的意愿對旗下業務進行整合、分拆與剝離,未來或有更多央國企啟動分拆上市進程。

當然,分拆計劃也并非一帆風順。隨著分拆上市持續活躍,終止的情形也在增多。

2022年11月,曾被寄予厚望的國內資本市場“車規芯片第一股”——比亞迪半導體上市進程戛然而止。比亞迪(002594.SZ)主動撤回了分拆上市申請。而此時比亞迪半導體已經通過上市委審核,走到了提交注冊環節。

對于撤回原因,比亞迪表示,比亞迪半導體為了擴大晶圓產能,進一步增加大額投資,預計會對公司未來資產和業務結構產生較大影響,綜合考慮行業發展情況及未來業務戰略定位,決定終止分拆上市。

有些公司則是不滿足分拆的相關條件。根據《分拆規則》,進行分拆的上市公司須滿足“最近3個會計年度連續盈利,且最近3個會計年度扣除按權益享有的擬分拆所屬子公司的凈利潤后,歸屬于上市公司股東的凈利潤累計不低于人民幣6億元(以扣除非經常性損益前后孰低值為依據)”等要求。

石基信息(002153.SZ)曾公告,由于2021年預計凈利潤為負值,公司未來3個會計年度暫時不滿足分拆上市的條件,決定終止籌劃分拆上市。

還有企業并不適合分拆上市,分拆后反而會加大母公司的“空心化”風險。

3月19日,中天科技公告,鑒于擬分拆的中天海纜在中天科技主營業務結構中的重要性,出于對上市公司可持續發展的推動及全體股東的利益保護,決定終止分拆上市。

對于分拆上市熱潮,要警惕“為拆而拆”“造殼致富”等現象。早在2019年證監會就表示,對分拆上市試點中發現的虛假信息披露、內幕交易、操縱市場,尤其是利用分拆上市進行概念炒作、“忽悠式”分拆等違法違規行為加大打擊力度。

對于投資者而言,炒作分拆題材存在一定風險。萬聯證券分析,從股價表現看,母公司股價在分拆上市前多數出現上漲,股價表現跑贏所屬行業;隨著時間推移,分拆上市帶來利好因素逐步消化,股價回落至正常區間。但子公司在分拆上市初期,除少數優質公司持續跑贏行業外,大部分子公司分拆上市后將經歷下跌,并且股價表現弱于行業整體表現。

從監管問詢來看,子公司與母公司之間關聯交易、同業競爭以及資產、財務、人員的獨立性問題,已成為監管對分拆上市合規性的關注重點。以比亞迪半導體的問詢函為例,證監會要求其說明是否自身具備獨立經營能力,是否存在大股東向其輸送利益的情形,以及是否具備獨立面向市場獲取客戶的能力等。

有律師告訴《財經》記者,“同業競爭是必須要解決的。關聯交易只要符合規范,不存在過度依賴的情形就可以,畢竟一個平臺體系里出來的,有些聯系是很正常的。”

信公咨詢認為,母子上市公司結構下的治理難題,主要在于獨立性。分拆后,由于母子上市公司間相互獨立的管控要求,原先子公司向母公司傳遞信息、母公司向子公司授權的機制就需要調整,但站在上市母公司的視角,分拆上市的控股子公司仍要納入合并報表范圍,會直接面臨內幕信息泄露、獨立性受損等風險,非常考驗上市公司的治理能力。