李漁家居造物中的“貴新”思想研究

宋云鵬 強波

摘? 要:在前現代晚期中國儒學思想大一統的文化背景下,李漁在其所著的《閑情偶寄》中大膽提出了“新”“變”等文化藝術創作要求,強調設計之“新”有“道”、有“方”。李漁所強調的“體制宜堅”的實用觀、“崇儉去奢”的節儉觀、“存乎一心”的涵養觀都是其“貴新”思想的具體內容,既體現了其家居造物設計追求實用性的目的,也在追求節儉的道路上融入了與自然和諧共生的新思想,使得“設計”乃至創新成為生活的智慧、藝術的智慧甚至是人生的智慧,這對于現代家居設計或許有許多值得借鑒的地方

關鍵詞:李漁;貴新;家居設計;現代性

一、“貴新”思想的內涵與產出背景

隨著晚明商品經濟的發展、城市的繁榮、思想的極度解放,整個社會的文化生活、思想藝術、審美風尚都發生了新的變化。原本只屬于少數文人的消費、收藏、鑒賞之風轉而在富有縉紳、商人以及權貴等人群當中流行開來,他們在附庸風雅的同時,強化“物欲”“奢靡”,借此來進行身份的裝飾、財富的夸示和名聲與利益的追逐。隨后,這種“俗尚日奢”“世風澆漓”的風氣開始席卷士農工商各個階層。這種社會風氣對于擁有濟世之心和漁樵之想的李漁來講,未免激起了隱匿于內心深處文人士子修身治國平天下的使命感。李漁認識到,在物欲橫流的時代,“以索隱行怪之俗,而責其作返中庸”是不可能的,只有“純以勸懲為心,而不標勸懲之目”“以有道之新易無道之新,以有方之異變無方之異”,才是對社會“喜新而尚異”的奢靡風氣最佳規正辦法,即不是去刻意抵制,而是在迎合時代大眾審美中巧妙地規正風俗。“新異”是事物發展必然的途徑,本身沒有對錯,重要的是新異是否合于法度,即李漁在著作中所說的“新之有道,異之有方。有道有方,總期不失情理之正”[1]。

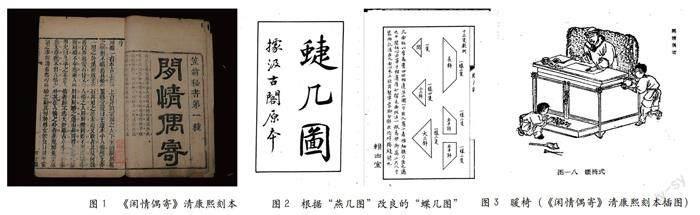

對于李漁這樣一位極具天賦的生活設計大師,無論是他的戲曲創作還是庭院居舍的建設,所創之物“皆極新、極異”。他用自身獨有的文化方式實踐著傳統文人士子的社會使命[2]。而《閑情偶記》(如圖1)中的一系列家居造物正是李漁堅定不移“貴新”思想的典型創新實踐,其中的“新”思想內核已經拓展成了一個多維評價的新語義。本文將具體從當代設計評價體系中的功能實用、節儉自然、涵養心境角度具體剖析李漁家居造物中的“貴新”思想內涵。

二、“舍高遠而求卑近”——制體宜堅中的新思想

李漁所處的時代,以文人為主體的社會群體已不再將人與物質世界的關系神秘化,逐漸對人能動改造物質世界的目的有了明確的認識,即為了更有效地滿足人的生存需求、實現提高生活質量的利生目的[3]。在李漁的家居設計本質認知當中,設計與實用的關系無疑是李漁“貴新”思想的一條主線。“人無貴賤,家無貧富,飲食器皿,皆所必需。”他不僅強調家居陳設是人日常生活的必要產品,而且還指出“一事有一事之需,一物備一物之用”“務使人人可備,家家可用”。他的這種大眾民主設計常常伴有一種實用主義特征,這種實用,首先要“制體宜堅”,在“堅”之后才能論工之巧拙、論美丑。在李漁茶具的設計制作中,他認為“置物但取其適用,何必幽渺其說”“凡置茗壺,其嘴務直”,然往往有些人卻偏愛彎曲變化、形式柔美的壺嘴,“一曲便可憂,再曲則稱棄物也”。飲茶本就是令人愉悅的一件事,如果因為壺嘴不流暢,茶葉塞而其中,豈不掃人興致?李漁還曾對當時社會中出現的一種根據宋代黃伯思改良的“燕幾圖”組合式家具(如圖2)做過調查研究,發現該種桌幾“不可不謂經營慘淡”,幾乎很難在尋常百姓家中找出。四處尋找有這種家具的人,詢問“適用與否”,所得到的回答都是否定的。世人知其精巧絕世,卻因其結構繁瑣、體型巨大,根本無法在家中置辦。可見,“燕幾圖”式組合家具盡管在中國設計史上聲名顯赫,十分新異,但是忽視了現實生活中以人為本的實用因素,無法推廣。這些案例無不體現了李漁“制體宜堅”的實用主義新思想。

李漁也曾對櫥柜設計提出看法,他認為“造櫥立柜”最核心的內容就是要“多容善納”。針對那些“嘗有體制極大而所容甚少”的櫥柜,還不如將體積設計得小些、容積變得大些。李漁針對那些分格不合理的櫥柜也提出了新的設計方案:“當于每層之兩旁,別釘細木二條,以備架板之用。板勿太寬,或及進身之半,或三分之一,用則活置其上,不則撤而去之。”不難發現,李漁的櫥柜設計貴在“活”、新在“巧”,根據自身使用情況靈活地變化櫥柜的容納形制,不僅儲物空間合理劃分,而且一格變多格,也避免了在緊急情況下找不到東西的麻煩。

除此之外,暖椅和涼杌的設計也充分體現了李漁以人為中心的實用主義思想。在暖椅(如圖3)的設計當中,巧妙地在椅子的底部腳踏板之處安裝了一個可以容納炭火和香料的金屬抽屜,這樣,李漁在冬天寫書時,只需要花費極少的原材料便可以使四肢舒展開來,而且還避免了硯池冰凍以及普通火盆生灰四處飄落的麻煩,真正做到了“一物而充數物”之妙用。而為了能在炎熱的夏季多一絲涼意,他還發明了涼杌,“杌面必空其中,有如方匣,四圍及底,俱以油灰嵌之……先汲涼水貯杌內,以瓦蓋之”,這樣在使用涼杌的時候身體能快速降除暑意,獲得舒適感。暖椅和涼杌都是李漁根據人在不同季節需求的變化而設計的,可見李漁十分重視家具對人體感知和需求的適應,既注重功能性,同時也講究人們使用時的舒適性[4]。

三、“崇儉樸去奢華”——儉素自然中的新理念

李漁的“貴新”思想“無一不軌于正道”,這里所強調的正道,是指設計實踐中的創新求異,其出發點和目的不是為了單純之新而新、異而異,而是最終朝向有利于人的生活和社會的發展前進。設計之創新,既可以導以奢,也可以趨于儉,其取向是由設計者的道德決定的。而李漁正是這樣一個規正道德的先行者,將“節儉美德”作為自己設計思想的一部分。

他在《器玩部》中專談當時人們趨之若鶩的古董收藏,曾說:“予輯是編,事事皆崇簡樸,不敢侈談珍玩,以未俗揚波。”由此可見,李漁在整本著作中都是將節儉樸素作為設計批評的重要準則,奢靡之物更則是拒之門外的[5]。此外,在《器玩部》,李漁還抨擊了一味選用名貴材料、極盡工巧之能的作品:“見市所廛列之器、半數花梨、紫檀、制作之法,可謂窮:工極巧,止怪其襄銅裹錫,清濁不倫。”又如箋簡,從古至今不知出了多少款式,可世人總“使光燦陸離者總成贅物,與書牘之本事無干”。這里對當時箋簡過于注重工巧,新奇百變光怪陸離的現象進行了批評。很顯然,這里充分體現了李漁對于那些形式上奢靡華麗、脫離原本軌道之物的抵斥,強調設計之新應立足于簡樸適用這一法則。

李漁的“儉樸”思想亦與“自然本色論”相輔相成、并行不悖。這一點體現在他的藝術創作當中,形成其寧拙毋巧、以拙為美的審美傾向。李漁在《居室部》中提及對窗欞的評價標準:“窗欞以透明為先,欄桿以玲瓏為主……總其大綱,則有二語:宜簡不宜繁,宜自然不宜雕琢”,這表明了李漁崇尚自然本色之美的特點。他亦十分主張變廢為寶、廢物利用,將自己節儉樸實的優良品德充分貫徹到設計當中,用自身實際行動向世人解讀什么叫順應物性、材盡其用。循著這種思路,李漁曾在滂沱大雨后的家中庭院發現了一棵淹死的、像極了古梅的樹干,他將枝干直挺的樹干挑選出來,順著它本來的樣子不做任何處理,作為窗戶的四邊框,再拿一面盤曲一面平直的樹枝,分別做成兩顆梅樹,再用彩紙點綴,以飾紅梅、綠萼,制作成一扇窗戶,命名為“梅窗”(如圖4)。這個窗戶不僅完全保留了廢棄枝干的天然形狀,就連稀疏的枝丫也都保留了下來,可謂妙用自然,欣賞之人無不叫絕,成為李漁生平之絕佳制作。梅窗的設計實踐可以說是李漁儉素自然設計新思想的最佳案例。

四、“眼界關乎心境”——造物品味中的新要求

在李漁的創新設計實踐中,除了其強烈的文人傳統道德操守以及對日常生活的悉心關注 ,他獨特的文人眼界與深厚的修養心境也起到了十分重要的促進作用。設計的格調,造物的品味,從本質上來講與設計者的眼界和修養有著密切聯系,這也是李漁“新”思想的靈感源泉和創新設計實踐的根本動力。這種眼界與修養,具體體現在他對于造物活動“雅”的追求道路中,這是一種“求變”“求真”的多樣化審美活動。在李漁的諸多論述中,“雅”既可以理解為是一種眼界、一種修養,又可以視作是一種心境、一種情懷。“雅”的審美標準是根據審美主體的“修養心境”變化或差異而發生改變的,頗有點“運用之妙,存乎一心”的味道[6]。

在《器玩部》后半部分,李漁專門針對器物陳設的擺放位置展開論述:“器玩未得,則講購求;及其既得,則講位置。”“方圓曲直,齊整參差,皆有就地立局之方,因地制宜之法。”這里的陳列位置之法,完全取決于每一個人的修養、眼界和品味。李漁根據自身的審美認識針對這類問題提出了需要注意的兩大問題。

(一)為了避免器物之間的對稱擺放,李漁提出了“忌排偶”的主張。這里所述的“排偶”是有分別的,需要根據具體情況進行具體研究。比如,“所忌乎排偶者,偶其有意使然,如左置一物,右無一物以配之,求一色相俱同者與之相并”“是則非偶而是偶”。又如雌雄劍、鴛鴦壺,原本就是成對出現的,為了避免排偶的痕跡,一定要將他們分開擺放。“忌排偶”最佳的辦法就應該是根據具體地點和時間,根據物品的形狀而進行主觀的設計處理[7]。“若夫潤澤之,則在雅人君子”,要想將這排列組合演繹得更好,那就要看各位風雅之士的“功力”了。很顯然,李漁在針對“忌排偶”的問題上重點強調的是審美主體藝術的修養心境。

(二)要使物品陳設靜中生變、日新月異,他還提出了“貴活變”的主張。“幽齋陳設,妙在日異月新。居家所需之物,惟房舍不動移,此外皆當活變。何也?眼界關乎心境,人欲活潑其心,先宜活潑其眼。”哪怕是不能移動的房屋居舍,只需將不同風格形式的窗欞門扇都制成同一規格尺寸,通過交換不同體制風格的門扇和窗欞,便能使人產生如同使用新的一般的視覺感受,此則是遷一以變二。對于可移動的家具或器物更是要注重“貴活變”,可以調換物品位置之高低、遠近,也可以將長期不用之物以“相親”,或使得長期相處的物品以“分離”,在物品的歡聚離合之間便多了幾分別樣的情致。“貴活變”在于使靜態變為動態,使器物的陳設不斷處于重新組合的變化之中,形成新的視覺張力,給人以新的視覺感受。

無論是“忌排偶”還是“貴活變”,其本質都是李漁在“貴新”實踐過程中強調人對于物的一種主動性,做到真正的“物為人用”。同時也強調了人的眼界與修養,只有開闊的眼界認知,淵博的學識涵養才能使得物與物的不同組合產生新的審美形態和空間結構,才能在追求“雅”的道路上使得平凡生活變得不平凡。

五、結語

以上是通過對李漁《閑情偶寄》中有關家居造物的設計創新實踐和思想做出的初步分析。總的來說,李漁所強調的“體制宜堅”的實用觀、“崇儉去奢”的節儉觀、“存乎一心”的涵養觀都是其“貴新”思想的具體內容。既體現了其家居造物設計追求實用性的目的,也在追求節儉的道路上融入了與自然和諧共生的新思想,使得“設計”乃至創新成為生活的智慧、藝術的智慧甚至是人生的智慧,這對于現代家居設計或許有許多新的值得思考和借鑒的地方。

參考文獻:

[1]李漁.閑情偶寄[M].江巨榮,盧壽榮,校注.上海:上海古籍出版社,2000.

[2]彭圣芳.晚明設計批評的文人話語[M].北京:人民美術出版社,2019.

[3]黃果泉.雅俗之間——李漁文化人格與文學思想研究[M].北京:中國社會科學出版社,2004.

[4]李響,吳智慧. 淺析李漁《閑情偶寄》中的家具設計理念[J]. 包裝世界,2014(5):81-83.

[5]李硯祖.生活的逸致與閑情:《閑情偶寄》設計思想研究[J].南京藝術學院學報(美術與設計版),2009(6):33-41,233-234.

[6]施遠.天人交臻 不主故常——晚明工藝美術之文人意趣的實現[J].裝飾,2020(9):53-59.

[7]石佳.明清江南園林的室內陳設布局及位置特征微探[J].大眾文藝,2019(6):135.

作者簡介:

宋云鵬,蘇州大學藝術學院碩士研究生。研究方向:工業設計及理論研究。

強波,蘇州大學藝術學院碩士研究生。研究方向:江南文人藝術理論、家具設計文化研究。