舊夢連環·岳傳

蔡小容

今科狀元必是此人

說最喜歡,是因為這兩冊里有其他冊沒有的生活氣息,貼近一個小女孩的心思。從第三冊起,金兵入侵中原,岳飛受命掛帥,此后的圖景多在戰場、軍營或行軍途中了。前兩冊也可以合稱“岳飛出世”,“出世”的意義大于“出生”,指從出生到成長直至在人世間精彩地亮相。京城考場上槍挑小梁王正是岳飛的亮相動作,從此天下皆聞。

岳飛是一個寒門子弟刻苦成才的典范,我小時候看書時在內心跟隨,潛移默化地被他引領。這些書是多么的好看哪!幾十年后重新覓得,我才知道是怎樣的如椽大筆在畫這些小人書:劉錫永、王亦秋、趙三島、嚴紹唐……他們的筆力、心勁貫注在造型線條中,所畫人物充滿了精氣神。岳飛和他的小兄弟們,一個個體格魁梧,生龍活虎,岳飛更是正氣凜然;老英雄周侗須發皆白,形神穩健而灑脫;一路賞識、扶助岳飛的大小官吏李春、徐仁、劉光世、宗澤等人,或藹然或威儀,都恰如其分,也都是我們希望看到的面孔。最讓我驚奇的,是東京大考的考官們以及小梁王的面容,太逼真了,尤其那三個收受梁王賄賂、沆瀣一氣的奸臣張邦昌、張俊、王鐸,本來書中并未描述其形貌,而畫家簡直像是見過這幾個人的臉,如實描繪,令其魂魄附體。

岳飛在成年之前的曲折輾轉和努力的過程,仿佛一次次的拔節:從湯陰縣,到內黃縣,到相州,到東京。他甫一出生即遭遇洪水失怙,其母抱著他坐在荷花缸內,隨水漂流到外省,被人救起。岳飛稟賦聰穎,但書中并不多提,倒是正面側面多處著墨,形容這少年的沉穩、內秀、懂事、上進。與天賦相比,這些品質或許更加珍貴難得,成大器者不可缺少。

岳飛的母親紡績織補,教他讀書;岳飛打柴拾草,用柳條在河沙上寫字。他舍不得用母親辛苦掙得的錢去買紙筆。“這倒也好。”他母親微笑,對她親自教養的孩子有著深厚的會意。她把著他的手,教他寫天地山川,寫江河日月,寫他的名字——你姓岳,名飛,字鵬舉。把大鵬鳥托舉起來,它就會一飛沖天。

富家子弟不肯讀書,無法無天,氣跑了先生。這回來的一位老先生,是厲害的,孩子們背地里商量要給他的下馬威,全打到自己身上了,從此乖乖聽話。最該聽先生講書的岳飛,站在隔墻外的凳子上,一字一句,入耳入心。他需要老師,老師也同樣需要他。文才武功需要傳承,資質一流的學生難求。名師周侗遇見少年岳飛,一讀他的文章,一聽他的談吐,就決定不僅要收他為徒,更愿把他認作義子,將畢生所學傾囊傳授。

岳飛向上的路是經過考試:先到縣里考,再到州上考,再到東京大考。這一級一級的考,就像謎底揭曉,不出我們的意料。《說岳全傳》是一部源自民間傳說、話本、戲曲的演義小說,深入契合民眾心理,也塑造了我年少時的內心。我暗自祈望,自己也會如此這般地從茅廬中起步,把握命運的每一個關口,直至橫空出世。

岳飛家境貧寒,無力置辦赴考的衣服弓馬。我十分愛看這一段:周侗叫岳飛到他臥房中,開箱取出一件半舊的素白袍、一塊大紅片錦、一條大紅鸞帶,囑他請母親將衣服改成一件戰袍、一頂包巾,片錦做坎肩和扎袖,大紅鸞帶束緊——啊,我幾乎想照樣做上一套。其他富家子弟的華麗裝束我絲毫不羨,寧愿要這一身,他師父的衣缽,惺惺相惜地體己。我也愛那考場上的分曉:縣里武童考試,與岳飛同師學藝的王貴張顯湯懷能射一百二十步,已是不凡;岳飛能射二百四十步,連發九支箭,俱從一孔穿出,攢于箭斗上。這箭法人所未見,而持弓的他如此低調,只讓這一滿簇的箭垛去回應雷鳴般的喝彩聲。

我們這些學生的學習水準都很差勁兒,一問三不知是我們的家常便飯。如果市政府不組建這所學校,讓這些少年散放到社會上——毫無疑問,我們當中得有很多人會成為少年犯。市政府正是基于這樣的擔心才成立了這所非驢非馬的學校,把這些天性難馴的頑劣學生圈在這兒讀書,讓他們學習將來到社會上生存的手藝,成為自食其力的、無害的人。總之,這家學校不是培養國家的棟梁和大用之材的地方。

我還愛看馬。自古名將的坐騎,都是命中注定屬于其人的,別人不能靠近,只等他來駕馭。岳飛的馬,長一丈,高八尺,兔頭,鈴耳,小圓蹄,渾身雪白無一根雜毛。馬與主人,氣質互相映襯,是彼此的選擇。還有岳飛的瀝泉槍、湛盧劍,都是有來歷的神品,存世,只是為了與他相逢。

《槍挑小梁王》這冊書尤其可愛,包含許多精彩橋段。最有趣的,當數愣頭青牛皋在汴梁城里跟著他不認識的兩個人亦步亦趨的那一段。牛皋有些憨傻,我們看得明白,仿佛隔岸觀火,觀看效果翻倍。東京汴梁非比別處,車水馬龍,熙熙攘攘,牛皋辨不清東南西北。那兩個年輕人騎馬到大相國寺看各種雜耍,他也跟著看各種雜耍;他倆走進說書場,他也擠進說書場,說書人講《興唐傳》《楊家將》,那兩人聽得眉飛色舞,多給賞銀,牛皋莫名所以。兩人又說要去小校場比武搶狀元,牛皋一驚,急忙趕回旅店取了雙锏騎馬奔去小校場,怕狀元被這兩個狗頭搶走。他的雙锏敵不住唐朝羅成、宋朝楊業兩大將門之后的兩條槍,汗流浹背,大叫大嚷,直到岳飛趕來,使一招“敗槍”同時震落雙槍。羅、楊二人大驚失色,對視說了句:“今科狀元必是此人,我們去吧!”

這句話頗堪玩味,是高手過招之后評價對手,比考場上考官的評判更令人心折。

他們說對了,以岳飛的本領,狀元非他莫屬。然而岳飛面臨的,不是一個簡單的武生考試。小梁王柴桂,倚仗權勢,對狀元志在必得。他已打通關節,四位主考中有三位收受了他的賄賂,連拒收賄賂的主考官宗澤私下都對岳飛說:“你這次來得太不湊巧了。”可見局面之難處。或許考試從來都不是簡單的,僅憑自身的文才武功難以突圍,還要有更大的勇氣和力量去對抗考場后面的復雜全局。

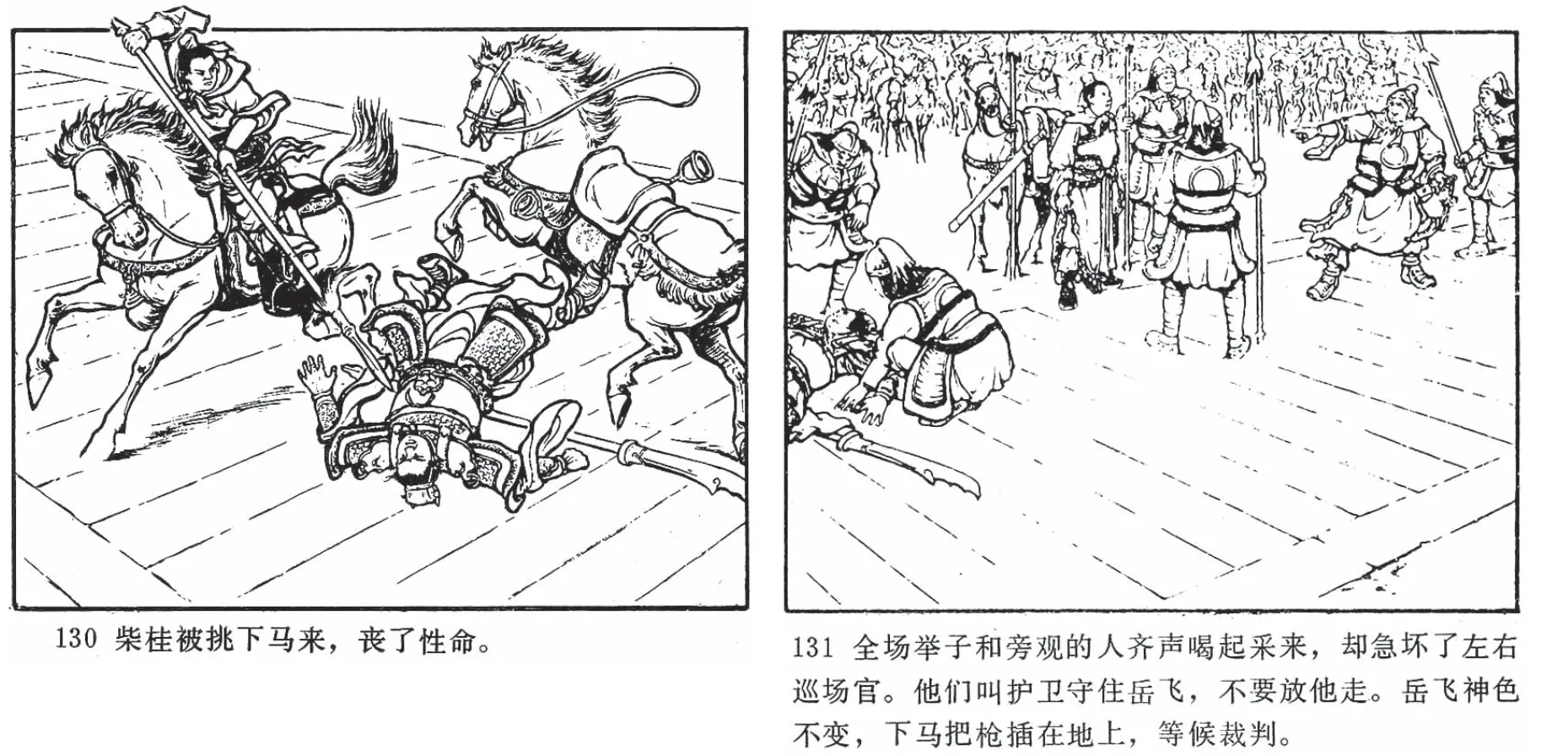

岳飛上馬提槍,立在校場中央。偏袒梁王的考官壓制訓斥,他受了;梁王親自低聲地拉攏游說,他拒了。因尊卑有別,他要求雙方寫下生死文書,以求認真比試。威逼利誘,軟硬兼施,他均不為所動,梁王終于按捺不住,掄金背刀上三下四左五右六亂砍,如此,就把規則拉到了最簡單的武力層面。岳飛一讓再讓,終于性起,梟開刀,只一槍,正中梁王心窩。

《槍挑小梁王》趙三島、嚴紹唐、朱元紅繪 人民美術出版社1958 年初版

槍挑小梁王,這是岳飛一生中最率性的一刻。當著天下千萬名武舉的面,在朝廷考官的眼前,他挑了梁王,連帶其人背后的官場勢力、關涉的利益前程,也都挑開了。這一幕也仿佛是對未來的預示,在南宋那個黑暗的時局中,他將終生與充斥其中的奸佞邪惡進行不懈的斗爭。天將降大任于斯人。

《岳飛出世》《槍挑小梁王》兩冊書,對岳飛涉世之初時遇見的人多有描繪,這些人心懷善念,看重他的素質和人品,傾力助他成才。他們的眼光完全不勢利,且不計付出,溫暖可感;他們識人于微也是對岳飛的證明。岳飛,是憑著自身的卓越,空手開辟了一條路。

“今科狀元必是此人!”潛意識里,我也在等待這一句話……

黃天蕩的戰鼓與星光

小時候,我微妙地躲避著她,雖然我還照著小說繡像畫過她——“擊鼓抗金梁紅玉”。我暗中希望我就是她的樣子:腰間收緊繡鸞帶、發髻上束著紅巾、盔甲下露出戰裙,可是,我又嫉妒她——她跟我戀慕著的那些人在一起,而我永無可能像她這樣,與他們并肩同心、出入營帳。

那時我把她錯過了。十一二歲的少女,不能體會古代戰場上一個中年婦人的剛強和不易。花木蘭與穆桂英,或許是花團錦簇的虛構,她們的本領太卓越,身段太輕盈,在世人的傳頌中艱難困苦全無。戰場,對她們來說是“疆場”,對梁紅玉來說則是“沙場”,真個是飛沙走石、征塵撲面。梁紅玉是真實的,她的事跡在坊間流傳,她的人生,甚至是從塵埃中起步的,“三言二拍”中這樣寫道:

自古道:“有志婦人,勝如男子。”且如婦人中,只有娼流最賤,其中出色的盡多。有一個梁夫人,能于塵埃中識拔韓世忠。世忠自卒伍起為大將,與金兀術四太子相持于江上,梁夫人脫簪珥犒軍,親自執桴,擂鼓助陣,大敗金人。后世忠封蘄王,退居西湖,與梁夫人偕老百年。

《說岳全傳》中梁紅玉的故事分為前后兩段。前一段是“梁夫人炮炸失兩狼”,當時金兵初犯中原,韓世忠夫婦鎮守前疆兩狼關。五十萬大兵壓境,長子韓尚德出戰,獨自踹營不歸,兵士回報恐已為國盡忠,梁夫人聞報大哭;主帥韓世忠單刀匹馬再去踹營,也不見回,此時梁夫人不敢啼哭,只吩咐乳母抱了幼子先出關去:“我若勝了,你仍進關來;我若死了,你將他撫養成人,只算是你的兒子一般……”言畢,她來到關前,指揮將士把鐵滑車排列端正,把大炮擺放山口,交代等她誘敵迫近關口,即推出鐵滑車,開炮轟打。旌旗開處,夫人出關,對面金兀術看見,心里佩服——多年后,我才懂得佩服,對她,連敵方首領都唯有佩服。她以為丈夫兒子都死了,怕亂軍心,含悲忍淚,只把幼子托孤,自己指揮若定,親自出關迎敵。女中豪杰不僅僅是英武,更是集堅忍、決斷、勇氣、韜略于一身。論武力,她不敵兀術,敗回則構成她計策的一部分,她奔近關前時的那一聲“放炮!”喝令,擲地有聲,關中鐵滑車按她部署推出,大炮也應聲打響——只可惜大炮炸了炮膛,把兩狼關炸開一個缺口,金兵擁入,難以抵擋。“炮炸兩狼關”的典故竟演變成了著名的象棋棋局;梁紅玉殺出城外,卻意外與丈夫兒子重逢,他們韜光養晦,以待整兵再起。

《黃天蕩》蔣萍繪 人民美術出版社1960 年初版

他們后半段的故事就在《黃天蕩》一冊書中。黃天蕩一役,是中國歷史上以少勝多的著名戰例。韓世忠在江上率部截擊金軍歸師,以八千人困十萬人長達四十八天之久。這冊連環畫文、圖均屬上乘,將各方情勢鋪敘、收攏,分縱合圍,恰如遣將用兵,文圖作者胸中都懷有將帥之氣。金兵大敗,困于黃天蕩水域,重圍如鎖,求和不成;韓世忠已勝券在握,卻百密一疏,未防兀術掘開老鸛河故道逃脫。

黃天蕩的中心人物,似乎不是主帥韓世忠,而是他的夫人梁紅玉。

朝陽初升,沖破了彌漫江面的曉霧……無數戰船都消失在茫茫的云煙里去了。

《黃天蕩》開篇的文字腳本就帶有一種抒情的韻味,語氣幾乎像孫犁的《荷花淀》,不似一般刀馬連環畫文字解說的平鋪直敘。韓世忠的水軍整肅鮮明,金兀術來探看宋軍兵力時,望見江北的戰船排列十幾里,樓櫓密接如城墻。江面上又有百十余只小船,行動如飛,不時發出火箭流矢。中軍水營,都是海鰍艦,桅檣高有二十來丈,排得密密麻麻。此時距離上一次他與韓氏夫婦的對壘有幾年?若按史書記載,似乎只有兩年,而按小說演義,則是多年了,上一回還在襁褓中的幼子韓彥直業已長成,在父親麾下沖鋒陷陣了。《說岳全傳》的這一段只寫金兀術看到韓世忠水軍時被震懾,若深入他內心去揣想,他很有可能想到從前——當年,在韓世忠父子先后獨自踹營時,遙看還忍不住贊嘆:“好個韓世忠嚇!”再與梁夫人對陣他又喝彩:“果然名不虛傳!”因了常常不顧立場的對大宋英雄的愛慕,兀術意圖生擒以施懷柔,故而韓氏父子得以殺出重圍,城雖破,人猶在。如今的兀術不知是否有悔意涌上心頭:虎將就是虎將,一敗不足以言敗。待稍整以暇,再度相逢時,他一定會讓你恐懼后悔。兀術的心理,在連環畫創作的文字腳本中隱約地透露了——兀術夜間再悄悄爬上金山頂,從龍王廟往下俯瞰,只見“江波滔滔,對面韓世忠水營的燈光,正像晴空的星光閃爍,忽明忽滅”。

《黃天蕩》的繪者是蔣萍先生。他的畫面不是效果驚人奪目的那種,但非常工致、耐看,越看越能琢磨出他的用心,增一筆則多減一筆則少。獨特的構圖中又保持一種勻稱的美感。他刻畫的人物形象個個到位,形神俱備,他把他們畫成這樣,他們簡直就必須長這個樣——看,金兀術與哈迷蚩頭靠頭密謀的情狀,十分絕妙,金是雄霸,哈是奸詐;萬俟卨和羅汝楫私吞糧草,被岳飛重責四十大板后懷恨拄拐而出,一哼一哈,依舊狼狽為奸。岳飛與韓世忠穿戴同樣的頭盔與帥袍,氣質卻有微妙的差別;將門虎子韓尚德與韓彥直,長幼有序,彼此又是相得益彰的關系。

再來看梁紅玉。她與韓世忠分擔軍務,要韓世忠與兩個兒子領兵四面截殺,她管理中軍水營,親自指揮作戰,以旗為號,鼓起則進,鼓住則守。她最出彩的是這幅圖——

初更時分,中軍大桅頂上已扯起一個只容一人站立的小小鼓樓,梁紅玉只身攀登云梯,上到桅桿絕頂。彎月高掛,風燈搖曳,旌旗飄動,她的斗篷也被風掀起。一個女人在登頂。她從最低的塵埃中一路摸爬滾打地向上,從曾經幾乎玉石俱焚的敗局中卷土重來,直到現在,登梯好比她人生的隱喻,從一架隨風飄蕩搖曳不穩的繩梯一步步向上。她的人生,被自己牢牢握在手里。她到了桅頂,站在她人生的峰巔。桅頂高出水面二十余丈,眺望金營,人馬如螻蟻,盡收眼底。她安靜地等候。炮箭、弓弩、號旗、戰鼓,全都備好,麾下水軍分列就位,嚴陣以待。二更了。三更了。金營中開始騷動,人聲雜沓,戰船開動,加速開近,喊聲連天。宋營以靜制動,后發制人,到了某個時機,一聲炮令,轟天大炮連價響起。梁紅玉在桅頂敲起戰鼓。號旗上掛的燈球隨鼓而動。兀術往北,燈球也往北;兀術向南,燈球也向南。韓世忠與二子率部在水上聽號旗指揮,截殺堵擊,大炮也是有的放矢。金軍怎么也沖不出去,全在梁夫人的掌控中,江南數十里地面,是她的掌中地理圖。她在上方,看漫天飛進的箭矢像流星一樣,與天上的星星輝映。夜色漸漸淡了,炮聲激越之后漸歸沉寂,鏖戰隨著黎明的到來結束。

蔣萍先生描繪行軍打仗的構圖很出色。水上作戰,他畫的船帆、桅櫓、旗幟、波濤,都排列有序。韓世忠的艦隊,船頭的正面刻著一張張金剛怒目的臉,船都是有神氣的。射出的箭矢非常好看,一根根,朝向一致,帶著韻律。

還有星光與月夜。勝利之后,韓世忠心花怒放,與夫人上金山賞月。高臺飲酒,他意氣風發,不覺動了橫槊賦詩之興,拔劍起舞,口中作歌。梁紅玉以為他醉了,后看出他并沒有,就勸他勿因小勝忘大敵。可惜他得意忘形,聽不進,認為兀術已入死地,萬無生理。他夫人的英明不久就得到證明,在他暴跳如雷的時候,她只是淡淡說一句:“這番可要引以為鑒了。”是的,她久經沙場,見得多了,勝仗之后不忘形,且能敏銳地預見到危險。得與失,她拿起放下都比他要沉靜。

史書上說,因金兵突破江防,梁紅玉上疏彈劾其夫“失機縱敵”,請朝廷加罪。《說岳全傳》則說是韓世忠上表自劾,我寧信后者。韓氏夫婦恩愛相偕,我想梁紅玉行事也無須非要正確到偏激的程度。《黃天蕩》一書中有兩段插曲,韓彥直和岳云先后都曾活捉兀術,綁回營中才發現都是他人假扮,對此,韓世忠只是告誡兒子今后小心,而岳飛則一定要將兒子斬首,虧韓世忠現身說法方才得免。韓世忠的做派更合乎人性,韓氏一家也盡享天倫之福。梁紅玉的一生,可稱完滿了。她于風塵之中,識人于微,夫妻并肩作戰數十年,后歸隱田園,進退自如。