食品檢測機構的質量控制及報告審核

宋琳琳,朱 珍

(天祥(天津)質量技術服務有限公司青島分公司,山東青島 266101)

近年來,隨著經濟和社會的迅猛發(fā)展,社會各界對食品安全、營養(yǎng)健康日益重視,作為重要評判依據(jù)的食品檢測報告被更多人所關注。因此,加強食品檢測機構的質量控制和檢測報告審核,有效控制質量關鍵環(huán)節(jié),規(guī)避檢測風險,確保出具的檢測報告完整、準確、合法、合理、客觀、有效至關重要。

1 食品檢測機構的質量控制

根據(jù)RB/T 214——2017、CNAS——CL01等標準準則的規(guī)定,結合食品檢測的特殊性,建立和運行科學的質量管理體系是實現(xiàn)良好質量管理的基礎,質量控制可通過內部質量控制和外部質量控制程序來實現(xiàn),圍繞人、機、料、法、環(huán)5個環(huán)節(jié),遵循“工作必須有程序,有程序必須執(zhí)行,執(zhí)行必須有記錄”的體系運行要點[1],以確保檢測活動的合法性、合規(guī)性以及數(shù)據(jù)結果的準確性、有效性。

1.1 人

人即進行檢測活動的技術人員,檢測機構應建立和保持人員管理程序,建立人員技術檔案,其中包含能力要求的確認、人員選擇、培訓、監(jiān)督、授權以及能力監(jiān)控等記錄[2]。

以檢測員為例,分新進人員和在崗人員兩種不同的情況進行質量控制。新進人員要確認其能力是否符合崗位要求,經培訓、監(jiān)督、考核,考核合格的人員給予授權,持證上崗。在崗人員應定期進行新技術培訓,并實施人員監(jiān)控,以確認其能力持續(xù)滿足崗位的技術要求。在實際工作中,要嚴格按照檢測標準或SOP的規(guī)定開展檢測活動,及時、準確、客觀、真實、清晰、完整地填寫原始記錄并簽名,書寫規(guī)范,保證記錄的原始性,不允許涂改、篡改、謄抄。例如,某實驗室新進一名經驗豐富的檢測人員,因其做過相關工作,未經培訓考核,直接上崗,這是不符合規(guī)定的,必須要按照程序進行培訓監(jiān)督,考核合格方可授權進行相關檢測活動。

1.2 機

機即設備設施,檢測機構應配備滿足檢測要求的設備設施[2]。設備包括檢測儀器、計量器具、配套軟件系統(tǒng)、輔助設備、標準物質、參考數(shù)據(jù)、試劑和消耗品等。

1.2.1 儀器設備

建立和保持設備管理程序,對檢測結果、抽樣結果的準確性或有效性有顯著影響或對計量溯源性有要求的檢測儀器、計量器具及用于測量環(huán)境條件等輔助測量的設備要登記臺賬。

①儀器設備要有唯一性標識;投入使用前要進行檢定/校準或核查,以確保其能夠滿足檢測活動的需要。②要按計劃實施檢定/校準,并進行核驗后,方可使用。③檢定/校準點要滿足檢測方法要求,證書上的修正信息等要在實際檢測中予以利用。④在有效期內進行期間核查,確認其可信度和穩(wěn)定性。⑤按規(guī)程維護、保養(yǎng)、使用,并記錄。⑥不需要或無法檢定/校準的儀器設備、軟件等,應定期做功能性核查。例如,某儀器出現(xiàn)故障,經工程師維修后,必須經過核驗,保證其準確度和精密度能達到要求,方可繼續(xù)使用。同時,應核查該故障對前期結果的影響。

1.2.2 標準物質

標準物質包含標準品、標準滴定液、標準菌株等,要使用可追溯到SI單位或有證的標準物質。按照標準物質管理程序,實施雙人雙鎖,全過程記錄。

新購標準物質要核查其性狀、證書;使用時按其性能、證書或標準的規(guī)定來選用合適的試劑配制和保存,記錄并標明名稱、濃度及保質期;實施期間核查,確定是否發(fā)生降解,以驗證其穩(wěn)定性。例如,金霉素極微溶于水,溶于酸溶液;其鹽酸鹽不溶于丙酮、乙醚、氯仿,微溶于甲醇、水、乙醇。若直接用有機試劑配制其標準溶液,會出現(xiàn)金霉素含量過低的情況,一般用1%的HCl水溶液來配制。

1.3 料

料即檢測的樣品,要建立和保持樣品管理程序。檢測機構僅對收到的客戶送檢的樣品負責;需要本機構抽樣的,應按照抽樣計劃實施,并保留相關記錄,確保檢測結果的有效性。為避免樣品的混淆、誤用,樣品要有唯一性標識和檢測狀態(tài)(如待檢、在檢、檢畢)標識。樣品的接收、制備、流轉、保存及處置,要按照程序進行,并記錄。

制樣應保證均勻性、代表性。特殊樣品,如檢測溶劑殘留、塑化劑等項目的樣品不易制備分裝,應直接送實驗室進行檢測[3];檢測酒精度、凈含量等項目的樣品,應是完整的定量包裝,不可拆封;檢測鉛、鎘等重金屬的樣品,不能用金屬制樣工具,可選擇陶瓷刀等不會造成污染的工具。

1.4 法

法即檢測方法,包含標準方法、非標方法(含自制方法)。實驗室使用的檢測方法均需受控,應優(yōu)先使用標準方法,確保方法是現(xiàn)行有效版本;所有方法均需經過驗證或確認,并保留記錄。通常標準方法要經過驗證,以確定本機構有能力滿足方法要求來開展檢測活動;若標準方法有變更時,需針對變更內容再次進行方法驗證。非標方法要通過方法確認,以證明此方法是可用的。方法確認主要有以下6種方式,即使用參考標準或標準物質校準或評估偏移和精密度;對影響結果的人、機、料、法、環(huán)進行評審,確定主要影響因素;改變控制方法的穩(wěn)定性;方法比對;參加3家以上的實驗室間比對;測量不確定度評估。此外,方法偏離,要經過技術判斷和批準方可采用,同時必須征得客戶同意。

1.5 環(huán)

環(huán)即檢測活動的場所環(huán)境,要滿足方法和技術規(guī)范的要求,要監(jiān)控、控制和記錄環(huán)境條件。有干擾或交叉污染的區(qū)域要隔離開。例如,前處理室和精密儀器分析室、攪拌裝置和天平之間要隔離;轉基因實驗室要分準備區(qū)、提取區(qū)、擴增和檢測區(qū);微生物實驗室要有無菌室,并單向流轉,防止交叉污染和生物危害。

2 質量控制的方式

檢測機構通過內部質控發(fā)現(xiàn)隨機誤差和新出現(xiàn)的系統(tǒng)誤差,從而評價分析質量的穩(wěn)定性、可靠性,如實驗室內比對(人員比對、儀器比對、方法比對)、加標回收、盲樣測試、留樣復測、儀器設備期間核查、輔助設備的功能性核查等方式。通過外部質控評價本機構的檢測系統(tǒng)及分析能力,以保證檢測數(shù)據(jù)的準確性和可比性,如實驗室間比對、能力驗證和測量審核等方式。

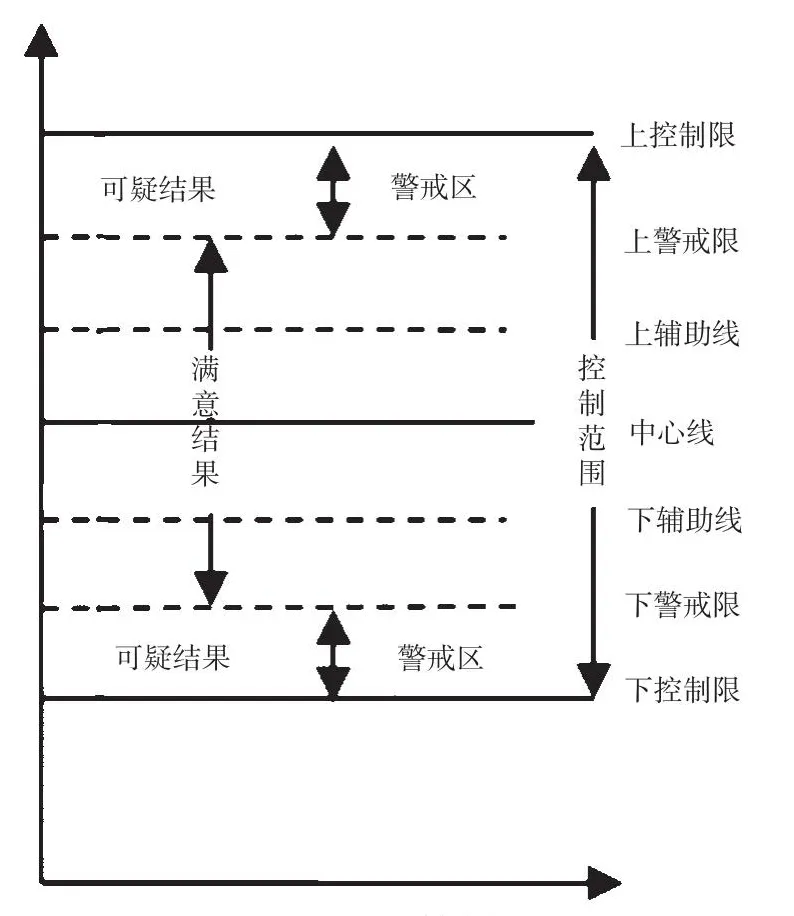

繪制質量控制圖,也是一個有效的質控方式。如圖1所示,結果在上下警戒限之內,表示結果是滿意的、過程是可控的;結果在警戒區(qū)時,表示結果是可疑的,此時要核查上述五大環(huán)節(jié),從而采取措施校正;結果在控制限之外時,表示結果是不滿意,檢測過程已“失控”,此時應立即檢查原因,采取糾正措施。

圖1 質量控制圖

3 檢測報告審核

檢測報告審核是檢測活動質量控制的最后環(huán)節(jié),也是最重要的環(huán)節(jié)之一,它不僅是對報告本身進行核查,也是對前期各環(huán)節(jié)的全面核查,分為原始記錄審核和報告審核兩部分。原始記錄審核主要圍繞上述5個重要環(huán)節(jié)進行,如審核各環(huán)節(jié)是否合規(guī)、是否嚴格按方法操作、數(shù)據(jù)是否準確、儀器設備是否有效、環(huán)境是否滿足要求、質控是否有效等,必要時可現(xiàn)場監(jiān)控和檢測溯源[4]。報告審核主要審核報告本身的完整性、合規(guī)性、準確性、合理性及合同的完成性。

3.1 完整性

食品檢測報告應含RB/T 214——2017中4.5.20明確規(guī)定的14項內容,同時,要確保報告、合同、工作表單及原始記錄四者的一致性,合同的完成性。例如,檢測報告上應有唯一性標識;報告應在規(guī)定的時間內,完成合同約定的所有項目,以確保合同完成的完整性;報告上的樣品信息、客戶信息應與合同保持一致;報告上檢測項目、方法、檢出限、單位、限量、結果及結論等檢測信息應與工作表單、原始記錄保持一致;報告上的判定規(guī)則、判定標準及限量要求必須與合同約定一致。

3.2 合規(guī)性

合規(guī)性審核主要含以下方面,即報告上的檢測項目、檢測標準是否在本機構的能力/資質清單范圍內;檢測標準和判定標準是否現(xiàn)行有效;樣品的類別是否在檢測標準的適用范圍內;簽名及用章是否合規(guī)(如資質標識是否正確,是否加蓋了檢驗檢測專用章,是否在簽字人授權領域內,是否有簽名或等效電子簽名等);有偏離時,是否是被批準和允許的偏離;報告用語書寫要規(guī)范完整(如分包的項目是否有明確標識,并注明分包機構的名稱、資質等信息;固體飲料檢測添加劑時的稀釋比例、營養(yǎng)成分測試時樣品中糖醇添加量等特殊信息是否準確在報告上體現(xiàn))。

3.3 結果的準確性、有效性

審核人員通過專業(yè)知識及實踐經驗判斷是否存在可疑數(shù)值,若出現(xiàn)可疑數(shù)值,可通過以下方式來確認結果的準確性、有效性,如核查檢測過程是否出現(xiàn)異常現(xiàn)象或偏離、操作及記錄填寫是否有誤、質控是否有效,分析數(shù)據(jù)結果間的關聯(lián)性和合理性,安排復檢,實驗室內比對等。

3.4 結論的合理性

報告上的測試結果應與限量值在同一計量單位下進行比較(一般按照限量單位),且相關人員需核查是否有超限量數(shù)據(jù)或臨界值的情況。對于超限量數(shù)據(jù)或臨界值,不能簡單地判定是否合格,應多方考慮后方可給出結論,如是否符合帶入原則,是否存在本底值,是否有測量不確定度的影響等,從而最大限度地保證結論的準確性、合理性。例如,某肉制品檢出有苯甲酸,而按照GB 2760——2014規(guī)定,該產品不允許使用苯甲酸。此時,相關人員應先考慮帶入原則,通過查看配料表,發(fā)現(xiàn)產品中添加了食醋,GB 2760——2014中規(guī)定苯甲酸在食醋中的最大使用量為1.0 g·kg-1,結合生產該產品時食醋的添加比例能夠計算得到苯甲酸在此產品中的最大允許帶入量,從而判斷是否為合理帶入。

報告審核時,應關注GB 2760——2014的“同一功能的食品添加劑(相同色澤著色劑、防腐劑、抗氧化劑)在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1”規(guī)則,如某一食品同時檢測苯甲酸、山梨酸和脫氫乙酸,檢測值均小于各自的限量值,此時應考慮防腐劑的比例之和是否小于1,而不能直接判合格。

4 結語

檢測報告作為食品檢測機構的最終產品,是整個檢測活動所有環(huán)節(jié)規(guī)范性的集中體現(xiàn),綜合反映了本機構的技術能力和管理水平,報告的準確性和可靠性直接關系到客戶的切身利益,也關系到本機構的科學性、公正性及社會信譽[5]。因此,食品檢測機構應加強檢測活動各環(huán)節(jié)的質量控制,確保出具的檢測報告的有效性、準確性和可靠性。