模糊政策的試驗評估模式

趙遠躍 楊宏山

中圖分類號:D632.4文獻標識碼:A文章編號:1009-3176(2023)02-013-(10)

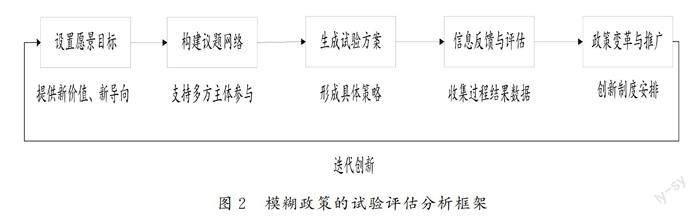

摘要:政策試驗既是高度不確定條件下推進政策創新的重要途徑,也是檢驗政策有效性的一種評估機制。在文獻回顧的基礎上,提出模糊政策的試驗評估分析框架,包括設置愿景目標、構建議題網絡、生成試驗方案、信息反饋與評估、政策變革與推廣五個階段。設置愿景目標階段提供概念性知識,傳遞出新愿景、新理念,為模糊政策提供新價值、新導向。構建議題網絡階段形成對話場域,支持政策專家、地方官員與利益相關者參與,多方主體在試驗中分享信息和交換意見,促進不同來源知識的交流。生成試驗方案階段將政策知識轉化為具體內容,形成明確的試驗路徑。在信息反饋和評估階段,決策系統持續收集試驗的過程和結果信息,基于數據和證據,對政策試驗作出評價。政策變革與推廣階段強調總結成功經驗和優化政策措施。國家生態文明試驗區建設的案例研究表明,試驗評估構建四方參與的議題學習網絡,持續完善試驗議題,提高了決策理性與正當性水平。

關鍵詞:模糊政策;政策評估;試驗評估;迭代試驗

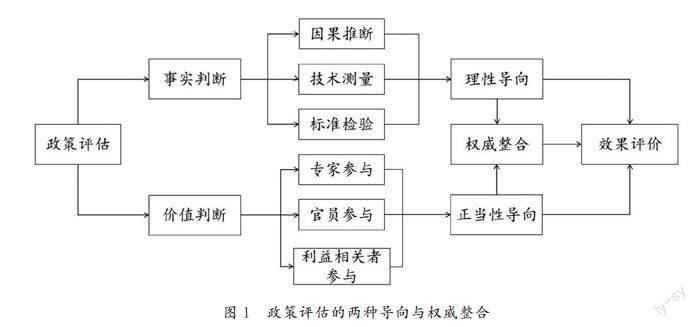

政策評估是完善政策安排的有效途徑,也是提升治理效能的重要手段。政策評估通過收集和分析數據,衡量政策目標的實現程度,分析影響政策結果的關鍵因素及作用機制。從價值上來說,政策評估根據一定的標準,對一項政策的產出及社會影響作出評價,有利于提高決策的科學化、民主化和法治化水平[1]。政策評估存在兩種導向,分別是實證導向與協商導向,實證導向強調數據收集和分析的精確性與嚴謹性,主張通過科學方法測量政策實施的結果;協商導向強調利益相關者參與,主張構建包容多方主體的議題學習網絡,讓政策專家、地方官員和利益相關者參與討論,彼此分享信息,據此對政策實施進行評估。長期以來,這兩種導向難以有效整合。本文在文獻回顧的基礎上,提出模糊政策的試驗評估分析框架,它具有事實判斷和價值判斷兩個方面的考量,目的在于提升決策理性和正當性。同時,選擇國家生態文明試驗區建設進行案例研究,解析試驗評估的運作邏輯和學習機制。

一、政策評估的文獻回顧

政策評估具有漫長的歷史,有了決策活動就有政策評估。科學設計的政策評估活動則要晚得多,它發端于20世紀初。回顧政策評估的發展歷程,古貝(Egon G.Guba)、林肯(Yvonna S.Lincoln)將其概括為“測量—描述—判斷—價值多元”四個階段[2],分別形成了四種評估模式:第一代是技術性評估,強調研究的客觀性和精確性,主張采用類似自然科學的研究方法,評估者通過數據測量、統計分析、社會實驗方法等技術手段,觀察客觀事實,增進對政策結果的認知。從這一評估路徑看來,政策評估的核心在于搜集、整理和甄別資料,依靠系統的技術手段使評估變革變得有效和可靠。第二代是描述性評估,它以觀察和測量的結果為基礎,根據政策目標來描述政策實施的結果和問題。第三代是判斷性評估,其重心在于判斷政策執行是否實現了承諾的政策目標。第四代是價值多元型評估,強調利益相關者參與,對各方的主張、焦慮和爭議進行響應式聚焦,形成一致認同的共同價值[3]。上述四代評估模式展現了政策評估的模式變遷,為理解政策評估提供了差異化的認知邏輯。

總體而言,政策評估具有實證主義與協商主義兩種認知邏輯。實證主義主張科學知識必須建立在對經驗事實的觀察和檢驗上,反對討論經驗之外的抽象問題[4],強調以客觀的數據與精確的技術作為政策評估基礎,保障評估結果的有效性與科學性。在實證主義邏輯下,一些學者把政策評估視為價值中立的技術性活動,其本質在于通過經驗研究來檢驗政策是否實現了預期目標[5]。有學者指出,實證主義的政策評估包括三個方面的要素:基于事實判斷的因果假定、基于實驗邏輯的假設檢驗和基于計算科學的技術支撐。在實證主義范疇中,政策評估可以被定義為一種分析工具,目的在于獲得與績效有關的信息,并將這些信息反饋到決策過程中去[6]。實證主義評估主張通過量化的標準、細化的準則、高效的過程以及可操作的方法來實現理性目標。

實證主義政策評估的常見方法主要有:(1)雙重差分法,通過構建處理組和時間交互項的方式,評估政策發生和不發生這兩種情況下被觀測因素的變化[7];(2)合成控制法,通過計算權重和加權平均的方式,構造每個政策干預的“反事實狀態”,檢驗一項政策實施后的結果[8];(3)斷點回歸法,當研究目標的主要變量存在一個臨界值,如果主變量取值大于這個臨界值時,則認為存在一定政策效應,可作為政策實驗組,如果主變量取值小于臨界值時,則不存在政策效應,被視為對照組,從而進行因果推斷,檢驗政策措施的有效性[9];(4)工具變量法,利用外生的政策干預分配變量,使得政策干預的分配是隨機的,以形成一個局部的隨機實驗,得到局部干預的因果效應[10]。這些方法被廣泛應用于政策評估的研究與實踐中,科學評估了政策的有效性,拓寬了政策評估的研究視野。

協商主義評估是對實證主義評估進行反思基礎上形成的新模式,它拒絕價值中立預設,反對純粹的工具理性與技術理性,強調事實與價值相結合,認為政策評估應建立在理性溝通基礎上[11]。相較于實證主義,協商主義凸顯了價值訴求的多樣性,主張將多元主體、多元利益訴求納入考慮,注重利益相關者參與及本地知識的應用。協商主義評估模式主要有參與式評估、建構式評估、賦權式評估、審議式評估等方法。在協商主義評估的話語系統中,價值整合居于重要地位,是政策評估需要應對的核心因素[12]。如果說實證主義評估強調價值中立、專家主導、量化分析、管理主義,關注結果的測量、評價和使用,那么協商主義評估則是回應了公共治理的民主化訴求[13],凸顯了價值涉入、政治影響、公眾參與、治理主義,它要求政策結果能夠滿足公眾需求并體現公共價值[14]。

實證主義評估與協商主義評估分別凸顯了政策評估在科學和價值維度的訴求。實證主義強調嚴謹的評估技術與精確的評估結果,有利于客觀評估政策效果,反饋信息并改進政策安排。協商主義評估主張事實與價值相結合,倡導將利益相關者帶入評估系統,與政策專家、地方官員進行對話,運用情景性知識、地方性知識,提升政策評估的審議性和包容性[15]。兩種評估模式也都具有局限性。實證主義評估容易忽略差異化的利益訴求,導致評估結果與公眾評價形成反差。在不同的價值取向下,對于同樣的政策結果,評價者的結論有可能截然對立。一味地排斥利益相關者參與,勢必會損害政策評價的公信力。協商主義評估的問題在于,利益相關者是否具有能力參與協商,是否愿意花費時間和精力,是否會反思和審視自己的觀點,這些都會影響評估質量。另外,如果缺少有效操作流程,協商評估能否達成共識都是一個問題。

鑒于此,改進政策評估不僅要兼顧實證導向和協商訴求,還需要發展出一套操作化程序,讓政策評估能夠有效實施,這是本文研究的邏輯起點。目前,政策評估研究對方法論的討論較多,而對真實世界中政策評估的組織實施探究較少。本文聚焦模糊政策的評估模式,這類政策提出了框架性目標,具體工具較為模糊,需要在局部試驗中增進認知,生成更為詳細的政策安排,經評估確認有效后,上級政府在更大范圍內進行推廣[16]。試驗評估是對模糊政策進行評估的一種常見模式。本文提出試驗評估的過程框架,致力于解析試驗評估推進治理創新的組織模式、學習機制及運作過程。

二、試驗評估:一個過程分析框架

政策評估通過對一項政策的產出和影響進行測量和評價,據此判斷政策目標的達成程度。對于政府系統來講,開展政策評估的目的在于獲得政策實施的結果信息,判斷政策執行效果,從而增進政策認知,有針對性地改進政策安排。政策制定具有理性和正當性兩個方面的訴求:理性訴求要求政策評估能夠超越政治爭論,通過收集真實情境的信息,提升政策分析的客觀性、專業性;正當性訴求主張建立政策論壇,將溝通、對話和論辯引入政策分析,決策者通過聽取政策專家、地方官員和利益相關者的意見,整合各方觀點,尋求最大公約數,得出各方都能接受的政策評價。西蒙(Herbert A.Simon)區分了決策中的 “事實”要素和 “價值”要素,指出事實論斷的“準確性”存在客觀的經驗真理,而價值要素的“正確度”并不存在客觀標準,只有在個人的主觀價值上才有意義。西蒙指出,由于不存在價值判斷的“科學”法或“專家”法,無論具備何種專業技能和知識的專家,都沒有資格執行價值判斷的職能[17]。政策評估不僅涉及事實判斷,還涉及價值判斷,需要構建聚合型評估模式,引入不同的評估主體和評估方法,既要收集客觀的事實性信息,也要提供不同主體的評價信息,搭建溝通平臺,發展出可操作化的評估模式[18]。

作為一種制度安排,試驗評估有利于將模糊政策清晰化,提升政策評估的可操作性。在此過程中,決策者提出新的政策導向,選擇局部地區開展試驗,建立試驗驅動的議題學習網絡,吸納地方官員、政策專家、利益相關者參與,各方基于對試驗結果的觀察,收集信息和數據,形成各自的判斷。不同參與者觀察視角和側重點不同,得出的評價也各不相同:地方官員關注結果的有效性,分析結果往往以工作報告的形式反映試驗結果,政策專家關注評估結果的科學性,對數據和證據更加關注,利益相關者基于各自偏好進行評估,因而形成的是意見與態度。決策系統整合各方提供的信息,對政策結果作出權威性評價,以此對模糊政策進行有效評估。試驗評估既要求評估者采用社會實驗方法,通過社會調查和績效測量等方式收集政策相關信息,基于數理統計分析確定變量間的因果關系,進而作出經驗性判斷,也需要在評估過程中建立一種參與機制,讓多方主體共同參與進來,充分聽取他們的意見和看法,讓政策評估盡可能體現多方主體的態度和看法(見圖1)。

在構建框架方面,羅特曼(Jan Rotmans)和魯巴赫(Derk Loorbach)提出試驗驅動的變革管理框架,強調在變革場域中,參與者通過搭建學習網絡獲得新的知識和理解,從而對政策議題提出新觀點。在此基礎上,多方行動者運用系統的方法對議題進行多次討論,促成政策共識的達成。然后根據變革的愿景目標,設計與組織試驗活動,對取得成效的政策提供激勵措施,促成政策經驗的橫向擴散與縱向推廣,以此推進變革進程[19]。埃代倫博斯(Jurian Edelenbos)等人提出政策知識的共同生產框架,他們將決策過程中的知識劃分為專家知識、官員知識和利益相關者知識。專家知識主要由研究者、智庫人員和技術人員加以開發,這類知識的生產需要基于科學的模型、方法和同行評議;官員知識與政府實踐和行政流程密切相關,決策者和政府官員常常使用這類知識來支持他們的觀點;利益相關者知識涉及他們的經驗與見解,它源于利益相關者的實踐。共同知識生產涉及不同知識領域的探索、討論和協商,生產出的知識可以被當成政策評估的起點[20]。

在試驗驅動變革管理框架以及政策知識的共同生產框架基礎上,本文提出模糊政策的試驗評估分析框架,如圖2所示,該框架由五個階段組成:

一是設置愿景目標。政策試驗是在模糊情景下檢驗政策效果的一種制度安排,這種模糊性包括模糊的政策選項、政策結果和政策價值[21],這些模糊性導致評估者無法充分認識政策問題,不同主體間存在分歧,難以達成共識。因此,政策評估者常常通過設置愿景目標的方式,明晰行動方向與策略,進而減少政策模糊性。

二是構建議題網絡。試驗評估不僅需要專家提供專業化知識,掌握政策評估的規律,也需要多方主體提供多元知識,形成共識判斷。在試驗評估過程中,評估主體構建議題學習網絡,吸納政策專家、地方官員和利益相關者等群體參與,形成對話協商場域,對試驗評估的成本收益、執行效率和制度安排等問題進行充分討論,以此生產共識性知識。

三是生成試驗方案。在多方主體達成政策共識后,決策者開始將前期的政策理念轉化為具體的行動策略,以保障政策試驗的順利推進。從知識生產的角度看,試驗評估是一個知識生產的過程,決策者負責政策知識的篩選與整合,試驗單位負責政策知識的測試與創造,兩者在不斷互動中生成試驗方案,促成政策知識的生產與再生產[22]。

四是信息反饋和評估。試驗評估強調通過局部試驗的方式檢驗模糊政策的有效性,試驗信息的反饋與評估至關重要。當政策試驗取得良好的效果時,評估主體對其提供正向激勵,包括總結成經驗進行宣傳推廣[23]。如果政策試驗未能取得如期效果,評估主體則會對其進行負向反饋,采取措施及時調整政策方向,保障試驗活動的可持續性[24]。

五是政策變革與推廣。在前期探索的基礎上,決策者開始總結試驗經驗和調整政策措施,打包發給下級單位,要求各地貫徹學習,以此實現政策變革與推廣。該階段既是試驗評估的終點,又是新一輪試驗評估的起點,決策者通過迭代創新的方式,不斷地積累政策經驗,在循環往復的過程中促進政策創新與再創新。

三、案例研究:來自國家生態文明試驗區的證據

近年來,生態環境問題成為掣肘經濟高質量發展、阻礙經濟結構綠色轉型、影響人們生活質量的重要因素。在此背景下,黨的十八屆五中全會提出,建立統一規范的國家生態文明試驗區,重在開展生態文明體制改革綜合試驗,規范各類試點示范,為完善生態文明制度體系探索路徑和積累經驗。建立國家生態文明試驗區既是新時期我國生態文明建設和生態環境保護的重大戰略措施,又是生態文明建設的創新實踐探索。觀察國家生態文明試驗區建立的過程,可以揭示試驗評估的運作邏輯以及不同階段的轉化機理。

(一)設置愿景目標

過去幾年間,黨中央把生態文明建設作為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局的重要內容。結合生態環境保護實踐看,我國在生態文明建設和生態環境保護過程中仍面臨不少困難和挑戰,主要包括經濟社會發展同生態環境保護的矛盾仍然突出,資源環境承載能力已經達到或接近上限,重污染天氣、黑臭水體、垃圾圍城和生態破壞等問題時常發生。在約翰·金登(John Kingdon)看來,問題是議程設置的關鍵變量,政策一直都是問題的函數[25]。現實問題的嚴峻性競爭到決策者有限的注意力,現實問題也隨之變成政策問題。為了解決問題,決策者開啟特定的政策議程,先后印發《關于加快推進生態文明建設的意見》《生態文明體制改革總體方案》等文件,要求地方政府積極采取措施,推進地方生態文明建設,這在總體上明確生態文明建設的方向和愿景目標。

建立國家生態文明試驗區面臨著諸多模糊性問題,如政策目標不明晰、制度體系不健全、建設指標不規范等。2016年8月22日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于設立統一規范的國家生態文明試驗區的意見》,對試驗區的主要目標與任務作出明確指示。文件要求,試驗區所在地黨委和政府要定期對改革任務完成情況開展自評估,向黨中央、國務院報告改革進展情況,抄送有關部門。國家發展改革委、環境保護部要會同有關部門組織開展對試驗區的評估和跟蹤督查,對于試行有效的重大改革舉措和成功經驗做法,根據成熟程度分類總結推廣,成熟一條、推廣一條;對于試驗過程中發現的問題和實踐證明不可行的,要及時提出調整建議[26]。隨后,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《國家生態文明試驗區(福建)實施方案》,將福建確定為首個國家生態文明試驗區,主要包括國土空間科學開發的先導區、生態產品價值實現的先行區、環境治理體系改革的示范區和綠色發展評價導向的實踐區。

(二)構建議題網絡

在明確了共同的試驗愿景與目標后,決策者著手建立對話協商場域,將多方主體吸納進試驗評估場域中,支持政策專家、地方官員和利益相關者參與,對具體政策議題進行充分討論,形成政策共識和促進政策知識的積累。在此過程中,不同主體發揮著差異化的作用,政策專家提前對政策可能帶來的影響進行審議[27]。相較于其他參與主體,政策專家更加關注試驗評估數據的精確性以及評估結果的科學性。在政策試驗的決策系統中,充斥著大量零散和復雜的信息,政策專家的參與往往可以篩選出有用的信息,對這些信息進行充分討論,然后反饋給決策者[28]。官員關注政策的有效性,在政策試驗取得階段性成果后,評估者將試驗結果反饋給他們,如果能夠得到決策者的認可,評估者則會將其提煉為新概念,推動政策知識再生產。利益相關者關注政策結果的合理性,他們參與到試驗評估過程中,推動試驗評估的民主化進程。

對話協商場域的形成有利于降低試驗議題的模糊性,比如,在江西確立為生態文明試驗區前,江西省委書記就曾主持召開座談會,就落實國家生態文明試驗區方案聽取專家學者的意見,專家學者提出許多具有可操作性的建設建議。貴州也曾召開過國家生態文明試驗區研討會,來自不同科研院校的專家學者就如何建設國家生態文明試驗區進行充分討論,對省級空間規劃和生態文明建設的關鍵問題及空間意義進行專業解讀。同樣,江西召開了首屆國家生態文明試驗區建設論壇,邀請兩院院士及省內外高等院校和科研院所學科帶頭人,圍繞國家生態文明試驗區建設戰略布局、生態文明體制機制創新、大湖流域生態文明建設方式等議題進行深入研討。不僅如此,以公眾為代表的利益相關者參與到試驗評估過程中,通過參加座談會、聽證會和民主協商會等方式,積極建言獻策,促使試驗議題選擇更符合公眾的偏好排序。

(三)生成試驗方案

在前兩個階段的基礎上,決策者開始生成試驗方案,例如,江西省發改委發布《國家生態文明試驗區(江西)實施方案(征求意見稿)》、海南省發布《國家生態文明試驗區(海南)實施方案(公開征求意見稿)》。在此基礎上,2017年10月2日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳相繼印發《國家生態文明試驗區(江西)實施方案》和《國家生態文明試驗區(貴州)實施方案》。對比兩份文件可以看到,江西和貴州采取差異化的試驗評估方式。江西要求2018年起每年總結形成一批可復制可推廣的改革成果,加強對改革任務落實情況的跟蹤分析、督促檢查和效果評估,建立改革任務和制度建設進程的監測、評估、公示、獎懲機制;貴州則要求加強對改革任務落實情況的跟蹤督察,適時開展改革任務成效評估,必要時可委托第三方機構進行獨立評估。至此,福建、江西和貴州的我國首批三個生態文明試驗區實施方案全部獲批,標志著國家生態文明試驗區建設進入全面鋪開和加速推進階段。

在生成試驗方案的時候,地方政府采取自上而下的非均衡賦權、自下而上的民意吸納和點面結合的試點推廣措施,在實踐中不斷增進政策認知,持續改善現有的政策安排。為了鞏固試驗區建設的階段性成果,加快推進我國生態文明試驗區的制度體系建設,2019年5月12日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《國家生態文明試驗區(海南)實施方案》,將海南作為第四個國家生態文明試驗區建設點,實現由生態強省向生態文明建設試驗區的轉變,推動生態文明高質量發展。從生成邏輯來看,決策者常常通過試驗運作方式,預先選擇局部地區推進試點,采取點面結合的措施對模糊政策進行評估,根據評估結果及時規避政策風險或調整政策方向。生成試驗方案階段連接著構建議題網絡階段和信息反饋與評估階段,該階段一方面整合前期收集到的信息,將其貫徹落實到具體的試驗活動中,另一方面又為后續信息的反饋與評估提供必要的數據支撐。

(四)信息反饋與評估

信息反饋與評估階段中的反饋行為包括正反饋和負反饋,正反饋指的是政策試驗對未來的政治行為和政策選擇產生了積極的影響。以海南國家生態文明試驗區建設為例,結合海南省生態環境廳公布的評估數據來看,全省環境空氣質量優良天數比例為97.5%,細顆粒物(PM2.5)年均濃度為16微克/立方米,創 PM2.5有監測記錄以來歷史最好水平,地表水和近岸海域水質總體為優,城市(鎮)集中式飲用水源水質穩定達標,地下水環境狀況總體良好,聲環境和土壤環境質量總體良好。負反饋指的是產生了消極的影響,需要調整政策安排,改進政策措施的結果,例如,2017年7月,中央第五生態環境保護督察組向福建省進行督察反饋,指出福建環境保護工作中存在的問題包括:對環境保護工作推進落實不夠、部分海洋和生態敏感區保護不力、環境基礎設施建設滯后和一些突出環境問題長期得不到解決[29]。在此背景下,福建省政府建立生態環保黨政同責制度、一崗雙責制度、生態環保大督察制度、差異化考核評價制度和流域生態補償制度,致力于補足生態環境治理的短板。

在前期試驗的基礎上,評估者開始對國家生態文明試驗區進行初步的試驗評估,大致了解整體情況。比如,2017年福建省在降水量同比減少39%、主要江河徑流量同比減少47%的情況下,12條主要河流Ⅰ~Ⅲ類水質比例為95.8%;九個設區城市空氣質量平均達標天數占比96.2%,PM2.5年均濃度27微克/立方米,比全國平均水平低37.2%;森林覆蓋率65.95%,保持全國首位。在這些數據后,決策者將已有信息總結成經驗,政策內容更為明晰化,并在其他地區推進試點工作。經評估,如果政策沒有取得如期結果,各級相關領導者則會受到官方的通報批評,如2017年4月至5月,中央第七生態環境保護督察組對貴州省開展環境保護督察工作,根據貴州整改情況通報,截至2018年8月底,中央環保督察組反饋的72個問題已完成整改49個,72個問題分解成385個子問題完成整改330個,其余問題正在有序推進整改。督察整改過程中,共處理314人,其中問責132人,約談128人。

(五)政策變革與推廣

在試驗項目取得階段性成果并得到上級領導認可后,評估者將其總結成制度性知識,并形成新的政策安排,如《海南省禁止生產銷售使用一次性不可降解塑料制品名錄(第一批)》《海南省清潔能源汽車發展規劃》《海南自由貿易港建設總體方案》《海南省深化生態環境六大專項整治行動計劃(2018—2020年)》《海南省生態環境損害賠償制度改革實施方案》等。需要指出的是,政策變革與推廣階段和生成試驗方案階段間有著明顯的差異,雖然兩者評估模式都可以生產出經驗決策,但生成試驗方案階段生產出的是地方性的知識,政策變革與推廣階段生產出的是制度化的知識,表現為正式方案、規章與制度。對取得階段性成效的試點政策和取得上級領導認可的政策經驗,則有機會上升為國家政策,出臺專項性保障政策,以此形成了創制性政策,如《江西省生態環境保護督察整改工作實施細則》《江西省污染防治攻堅戰考核辦法》《海南省生態保護紅線管理規定》和《貴州省生態環境保護條例》等。

在創設新制度的過程中,評估者會根據評估結果,采取措施將政策經驗制度化與規范化,包括媒體報道、地方宣傳和制造典型。經過幾年的試驗實踐,福建、江西、貴州和海南圍繞國家生態文明體制改革,形成諸多可復制推廣的改革措施和經驗做法。2020年11月,國家發展和改革委員會印發《國家生態文明試驗區改革舉措和經驗做法推廣清單》,對四地試驗經驗進行推廣與宣傳,要求各地方單位結合實際學習借鑒。這些經驗涉及生態文明建設的方方面面,包括自然資源資產產權、國土空間開發保護、環境治理體系等,共計90項可復制推廣的改革經驗。國家生態文明試驗區的制度紅利逐漸顯露出來,一些地方政府將前期的試驗經驗應用到實踐中,有效推動了政策創新,如福建省武平縣在全國率先探索集體林權制度改革,探索興“林”扶貧機制,開展林權直接抵押貸款,盤活林農資產,重點探索生態區商品林贖買機制,讓原本待砍伐商品林變身“綠色不動產”。

四、結論與討論

在中國改革場域中,地方政府通過政策設計與局部檢驗等方式,從地方汲取政策創新所需的必要知識,不斷地增進政策認知,積累政策經驗和知識,形成了模糊政策的試驗評估模式。這種評估模式以試驗為主要驅動力,通過測量政策的結果產出及評價有效性,獲取有用的評估信息與數據,將其應用于政策決策中,政策制度得以不斷優化。在文獻回顧的基礎上,本文構建了模糊政策的試驗評估分析框架,致力于整合不同評估模式的優勢,揭示試驗評估的微觀機制。試驗評估容納了實證主義與協商主義訴求,既有理性訴求,又有正當性訴求,契合政策議題情景的復雜性,體現了其包容性與復合性。模糊政策的試驗評估分析框架由五個階段組成,分別為設置愿景目標階段、構建議題網絡階段、生成試驗方案階段、信息反饋與評估階段、政策變革與推廣階段。不同階段層層遞進,在循環的過程中有效促進了政策知識的生產與再生產。

本文以國家生態文明試驗區為例,通過回溯這項改革的試驗歷程,探討模糊政策的試驗評估模式。為了解決生態環境污染方面的問題,中央政府提出建設國家生態文明試驗區的戰略規劃,傳遞了新目標與新向。決策者在接受了政策愿景后,創設試驗議題,支持多方主體參與,促進不同知識來源的交流與分享。在此過程中,不同主體的目標取向具有差異性,政策專家關注試驗評估的科學性,地方官員關注試驗評估的兼容性,利益相關者關注試驗評估的正當性。在多方主體的共同努力下,福建、江西、貴州和海南相繼被設立為國家生態文明試驗區,試驗進程得以快速推進。基于地方試驗實踐,決策者整合試驗信息、數據與證據,改進現有的政策安排。經過實踐檢驗的試驗經驗在決策者的權威性推廣下,逐漸轉化為具有高規范性的制度知識,通過立法的形式確定下來,出臺保障性政策措施,有效推動政策創新。

國家生態文明試驗區的案例研究表明,試驗評估針對復雜性議題現場試驗,有利于評估模糊政策的政策效果,構成的五個階段并非是獨立的,而是可以相互轉換。設置愿景目標階段要求明晰政策的主要目標與任務,為模糊政策提供新價值與新導向。當決策者意識到需要進一步優化政策內容時,設置愿景目標階段將會進入構建議題網絡階段,該階段主要強調通過政策動員的方式,吸納多元主體進入決策場域,強化決策論證過程和豐富決策知識。基于前期的協商討論,決策者開始將這些知識轉化為具體的試驗行動,逐漸進入到生成試驗方案階段,以保障試驗工作的有效進行。當進行政策試驗并取得政策結果后,決策者開始對試驗信息進行反饋和評估,通過持續收集試驗評估的信息、證據與數據,對政策方案進行完善。在經歷前幾個階段后,政策知識不斷地積累起來,由此實現了政策變革與推廣。整個過程并非單向運行,而是持續循環與迭代創新,促使概念議題轉化為一攬子方案。

不同階段分別承擔著不同任務,設置愿景目標階段負責提供愿景性知識,為模糊政策提供方向上的指導,確保試驗方向的正確性與可靠性。構建議題網絡階段負責形成對話協商場域,讓政策專家、地方官員以及利益相關者可以交換意見,針對試驗議題發表各自看法,進而有效推進試驗工作的進行。生成試驗方案階段發揮著承上啟下的作用,將政策理念轉化為實踐活動,連接著前后兩個階段。信息反饋與評估階段強調決策者在收集評估數據的基礎上,整合評估信息、證據與數據。政策變革與推廣階段是在前期試驗積累的基礎上,不斷優化現行制度安排和細化各項政策措施,以保障模糊政策的可持續創新。試驗評估有著廣泛的應用領域,它可以適應充滿模糊性的政策情景,成為應對模糊性議題的有效途徑。值得一提的是,本文提出模糊政策的試驗評估五個階段只是一種學理化的階段性劃分,在實踐中,更多是不同試驗評估階段相互組合或相互兼有,就這點而言,不同試驗評估階段的組合效果及運行機制值得進一步探討。

參考文獻:

[1] 李志軍.加快構建中國特色公共政策評估體系[J].管理世界,2022,38(12):84-92.

[2] 古貝,林肯.第四代評估 [M].北京:中國人民大學出版社,2008:9.

[3] 蔣文能.縣級領導干部行為績效評估研究——基于改進的第四代評估和PART[J].行政論壇,2018,25(3):68-75.

[4] DEWEY J.The public and its problems[M].Ohio: Swallow Press,1991:45-64.

[5] HOWLETT M,RAMESH M.?Studying public policy,policy cycles and policy subsystems[M].Oxford:Oxford University Press,2003.

[6] FISCHER F,MILLER G J,et al.Handbook of public policy analysis: theory,policy and methods[M].New York: Taylor and Francis Group,2007:17-30.

[7] 胡稅根,結宇龍.行政審批局模式:何以有效,何以無效?——基于市場主體視角的政策效果實證[J].上海行政學院學報,2022,23(1):16-27.

[8] 劉友金,曾小明.房產稅對產業轉移的影響:來自重慶和上海的經驗證據[J].中國工業經濟,2018(11):98-116.

[9] 周立,葛春瑞.梅麗莎·戴爾對經濟學理論發展的主要貢獻——2020年度約翰·貝茨·克拉克獎得主學術評價[J].當代經濟研究,2020(8):40-52.

[10] 陳云松.邏輯、想象和詮釋:工具變量在社會科學因果推斷中的應用[J].社會學研究,2012,27(6):192-216.

[11] SHARP L,MCDONALD A,SIM P,et al.Positivism,postpositivism and domestic water demand: interrelating science across the paradigmatic divide[J].Transactions of the Institute of British Geographers,2011,36(4): 501-515.

[12] 靳永翥,趙遠躍.輻射型多元訴求與前瞻性權威介入:公共政策如何在公共價值沖突中實現“軟著陸”[J].行政論壇,2020,27(6):74-82.

[13] 彭忠益,石玉.中國政策評估研究二十年(1998—2018):學術回顧與研究展望[J].北京行政學院學報,2019(2):35-43.

[14] 霍春龍,鄔碧雪.治理取向還是管理取向?——中國公共政策績效研究的進路與趨勢[J].上海行政學院學報,2015,16(4):33-38.

[15] 鄞益奮.公共政策評估:理性主義和建構主義的耦合[J].中國行政管理,2019(11):92-96.

[16] 楊宏山.創制性政策的執行機制研究——基于政策學習的視角[J].中國人民大學學報,2015,29(3):100-107.

[17] 西蒙H A.管理行為[M].詹正茂,譯.北京:機械工業出版社,2013:56.

[18] 周建國,邊燚.構建聚合的政策評估模式[J].管理世界,2022,38(12):92-104.

[19] ROTMANS J,LOORBACH D.Complexity and transition management[J].Journal of industrial ecology,2009,13(2):184-196.

[20] EDELENBOS J,VAN BUUREN A,VAN SCHIE N.Coproducing knowledge: joint knowledge production between experts,bureaucrats and stakeholders in Dutch water management projects[J].Environmental science and policy,2011,14(6) : 675-684.

[21] 李兆友,鄭曉敏.試點政策的模糊性與擴散模式分析——一個新的解釋框架與實踐樣態[J].求實,2022(6):26-36.

[22] 李娉,楊宏山.科學檢驗與多元協商:政策試驗中的知識生產路徑——基于Y市垃圾分類四項試點的比較分析[J].公共管理學報,2022,19(3):71-83.

[23] 鄭永君,張大維.從地方經驗到中央政策:地方政府政策試驗的過程研究——基于“合規-有效”框架的分析[J].學術論壇,2016,39(6):40-43.

[24] 陳水生.公共政策失敗及其治理:一個整合性分析框架[J].學術月刊,2022,54(2):91-102.

[25] 金登 J W.議程、備選方案與公共政策[M].丁煌,方興,譯.北京:中國人民大學出版社,2017:89.

[26] 中辦國辦印發《關于設立統一規范的國家生態文明試驗區的意見》及《國家生態文明試驗區(福建)實施方案》[EB/OL].人民網,(2016-08-23)[2022-12-20].http://politics.people.com.cn/n1/2016/0823/c1001-28656432.html.

[27] JOWELL R.Trying it out: the role of ‘pilots in policymaking[M].London:Government Chief Social Researchers Office,2003:30-56.

[28] 楊宏山,周昕宇.政策試驗的議題屬性與知識生產——基于城市土地使用權改革的案例分析[J].管理世界,2022,38(4):82-95.

[29] 中央環保督察組:福建環境保護存在四方面問題[EB/OL].中國政府網,(2017-07-31)[2022-12-20].http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/31/content_5215033.htm.

Experimental Evaluation Model of Ambiguous Policy:

Taking the Construction of National Pilot Zones for Ecological

Civilization as an Example

Zhao Yuanyue / Yang Hongshan

Abstract:Policy experiment is not only an important way to promote policy innovation under highly uncertain conditions, but also an evaluation mechanism to test the effectiveness of policies.?On the basis of literature review, this paper puts forward the experimental evaluation and analysis framework of fuzzy policy, including five stages: setting vision goals, building issue networks, generating experimental plans, information feedback and evaluation, and policy reform and promotion.?At the stage of setting vision and goal, it provides conceptual knowledge, transmits new vision and new idea, and provides new value and new guidance for fuzzy policy; At the stage of constructing an issue network, a dialogue field will be formed to support the participation of policy experts, local officials and stakeholders, and multiple subjects will share information and exchange views in the experiment to promote the exchange of knowledge from different sources; At the stage of generating the test plan, the policy knowledge will be translated into specific content to form a clear test path; In the stage of information feedback and evaluation, the decision-making system continuously collects information about the process and results of the experiment, and evaluates the policy experiment based on data and evidence; At the stage of policy reform and promotion, it is emphasized to summarize successful experience and optimize policy measures.?The case study of the construction of the National Ecological Civilization Pilot Zone shows that the experimental evaluation has built an issue learning network with the participation of four parties, continuously improved the experimental issues, and improved the level of decisionmaking rationality and legitimacy.

Keywords:Ambiguous Policy; Policy Evaluation; Experiment Evaluation;Iterative Innovation

(責任編輯周巍)

本文系中國人民大學科學研究基金(中央高校基本科研業務費專項資金資助)項目“政策試驗的多方互動與知識生產機制研究”(23XNH038)的階段性成果。

收稿日期:2022-11-25

作者簡介:趙遠躍男(1996—)中國人民大學公共管理學院博士研究生

楊宏山男(1971—)中國人民大學公共管理學院副院長教授博士生導師