記憶深處的永恒雷鋒

余瑋

在雷鋒有限的生命中,有那么一群人,他們曾是雷鋒的戰友、同事、工友或雷鋒輔導過的學生。今天憶及與雷鋒接觸的點滴,他們依舊激動不已。打開記憶的閘門,眼里全是淚。在他們眼里,雷鋒是個有血有肉的青年,很普通,很平凡,誰都可以學。

五味雜陳的過往

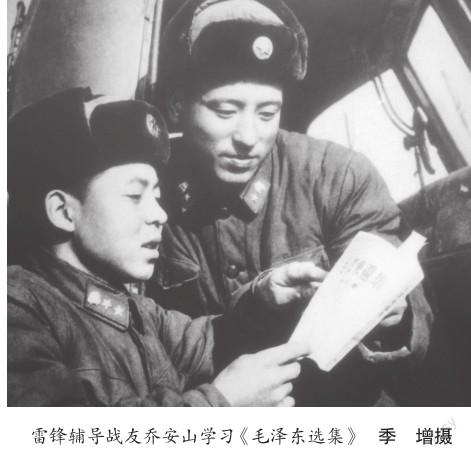

喬安山,雷鋒生前工友、戰友。因為生前最親密的戰友雷鋒犧牲,背負著壓力的他退伍后曾長時間過著“隱居”生活,對外不再提及與雷鋒間的關系。電影《離開雷鋒的日子》 的公映,讓作為主人公原型的喬安山重新回到真實的生活。

衣著簡樸,言談隨和,目光慈祥而真誠。被采訪那天,喬安山一如往常胸前佩戴著一枚雷鋒像章。喬安山視雷鋒為楷模。他說:“幾分鐘、幾秒鐘可以成就一個英雄,而楷模卻需要時間的打磨。雷鋒就是一輩子做好事的楷模,雷鋒的一輩子僅有22年。他做的好事也沒有一件是驚天偉業,都是你我他能學能做的平凡事。所以雷鋒的偉大而平凡,是可以效仿的。”

言及雷鋒,喬安山心里五味雜陳。60年過去,喬安山的記憶力也不如從前了,很多事情都已經變得越來越模糊,可是那一天的情景卻在腦海里清晰如昨。

1962年,沈陽軍區工程兵第十團運輸連四班在遼寧鐵嶺下石碑村的工地施工。8月15日一大早,因為雷鋒接到通知要趕回撫順營區,于是與喬安山連早飯都沒吃就上路了。喬安山記得,最初是雷鋒開車,到半路,雷鋒讓他來開,說多實踐,提高駕駛技術。于是,喬安山就把雷鋒換下來,一直把車開到營區。“到了營區之后,雷鋒對我說,他去連長那報告一聲,順便請示一下保養車的事。過了一會兒,雷鋒回來了,說先去把車沖洗一下。于是,他指揮我駕駛轉彎,我也看不到他,車撞上了一根曬衣服的木桿,木桿連著鐵絲彈回來正好砸到雷鋒的太陽穴上。當我意識到情況不對時,一切都已經晚了……”

最好的戰友犧牲在自己的眼皮底下,喬安山很難接受。經過多次審查,有關部門認定此為一項意外事故,讓喬安山參加了雷鋒的治喪委員會。次年1月,國防部批復命名雷鋒生前所在的班為“雷鋒班。”“聽到這個消息,班里戰士別提有多高興了,然而當年我一點也高興不起來。”喬安山感覺這榮譽反而加重了自己的負罪感。

在離開雷鋒的日子里,喬安山下過崗、撿過破爛、跑過私人運輸,但無論日子如何清貧,他都將自己視作雷鋒生命的延續。他與家人雖然生活節儉,但做社會公益、扶貧解困、捐資助學從不吝嗇,常年堅持宣講雷鋒。如今,在喬安山的家里,能夠感受到這是一個“雷鋒的家”——到處充斥著雷鋒的影子:銅像、照片、紀念品……好像雷鋒才是這個家的主人。他們一家三代八口人,被譽為家庭版的“雷鋒班”,并被全國婦聯推選為“最美家庭”。

5個花圈與12條紅領巾

孫桂琴,雷鋒生前輔導過的學生,曾為沈陽軍區總醫院副主任醫師。在她印象中,雷鋒叔叔個頭不高,十分平易近人,就像一個“大朋友”一樣。

1962年8月15日,是撫順市建設街小學開學的日子。學校派了孫桂琴等3個少先隊干部去請雷鋒參加開學典禮。走在路上,孫桂琴與同學就聽群眾說運輸連出事了,雷鋒犧牲了。“我們誰都不敢相信。當我們跑到連隊才確信再也見不到雷鋒叔叔了,我們都失聲痛哭起來。全校1000多名師生都無心上課,老師拿起書本,眼淚卻先流了出來,同學們為失去親愛的雷鋒叔叔而哭成一片。”

雷鋒犧牲后,孫桂琴全家5人扎了5個花圈,以哀悼雷鋒。盡管孫桂琴當時只有9歲,但是她堅持為雷鋒守靈。8月17日,孫桂琴作為學生代表參加了雷鋒追悼大會。“當我們懷著沉痛的心情護送雷鋒叔叔的遺體走出禮堂時,只見路邊擺滿了各式各樣的花圈,大街上擠滿了人,就連白發蒼蒼的老爺爺老奶奶和沒上學的小朋友,都來悼念雷鋒這個普普通通的戰士。”

當時,雷鋒埋葬在撫順市戈布街附近,離孫桂琴家很遠,有近20里路。雷鋒犧牲20多天后,孫桂琴想念他,便與一個同學連坐車帶步行來到雷鋒墳墓前,悼念這位可親的好叔叔。在那里,孫桂琴看到有其他10個小朋友也在悼念,于是提議每個人取下脖子上的紅領巾,將12條紅領巾系在一起,形成一個大圈,繞在雷鋒的墳墓上。孫桂琴說,從那時起,她就覺得自己長大了,要向雷鋒叔叔那樣,懷著美好的理想、追求,堅定愛祖國、愛人民的信念,堅持不懈為大家做好事,做個有益于社會的人。

這些年來,孫桂琴以自己的方式紀念雷鋒。“每年清明節前后或8月15號前后,我就回去看看他,悄悄與他說幾句話。”

10件“傳家寶”的背后

冷寬,中將,雷鋒生前戰友,是雷鋒團走出來的職務最高的首長。“我和雷鋒有兩年零八個月時間在一個團隊里。雷鋒影響了我們半個多世紀,并且會一直影響下去。”

雷鋒犧牲后,雷鋒所在團黨委決定正式報請命名“雷鋒班”。“我隨團里的首長一起到雷鋒生前所在運輸連蹲點,為組建‘雷鋒班做準備,后來由我代筆為雷鋒生前所在的四班起草了一份申請書。”

在確定“雷鋒班”成員時,黨委成員在是否保留喬安山的問題上發生了分歧。大多數同志認為,喬安山雖然出了這么大的事故,但人老實、平時工作認真,特別是作為雷鋒的助手這一特殊的位置誰也代替不了。冷寬在運輸連調查時,全連官兵及四班的全體戰士也都希望喬安山能留下來。后經各級黨組織逐級申報,國防部于1963年1月7日批準命名雷鋒生前所在的四班為“雷鋒班”。

在撫順雷鋒紀念館里珍藏著一個“傳家寶”,就是雷鋒生前用過的10件遺物,也是雷鋒精神在形成過程中的真實體現的實物。這“十件寶”就是由冷寬當年整理、歸納的。冷寬實事求是地把雷鋒事跡歸納為10個方面,選用雷鋒生前用過的10件東西,即:雷鋒生前學習的 《毛澤東選集》 ,駕駛過的13號汽車,生前用過的沖鋒槍,送大嫂時穿的雨衣,訓練用過的教練手榴彈,勤儉節約的節約箱,當校外輔導員戴過的紅領巾,隨身攜帶的針線包,給戰友和群眾理發用的理發工具,裝毛主席著作、筆記本、鋼筆的挎包。這十件寶真實地體現了雷鋒助人為樂、刻苦學習、艱苦樸素、勤儉節約和全心全意為人民服務的精神。

讓冷寬終身難忘的是,1964年上級決定重新安葬雷鋒。那天,冷寬和雷鋒班6位戰士抬著雷鋒的棺槨從公墓送到新的安葬地。十幾公里的路途兩邊是自發送行的群眾,有的圍著白毛巾,有的戴著黑紗,有的戴著白胸花,汽車在長長的人流中整整走了兩個半小時。

冷寬擔任領導職務后,除了本人注重宣傳雷鋒外,還多次把雷鋒生前的戰友請到部隊,為廣大官兵報告雷鋒事跡,對推動部隊的精神文明建設作出了突出貢獻。

“好榜樣”生前的偶像

雷鋒后來成為了中國家喻戶曉的全心全意為人民服務的楷模,然而馮健卻是雷鋒生前的偶像。

當年,馮健高小畢業后回鄉參加農業生產,成為“養豬能手”,被評為全國青年社會主義建設積極分子,并出席共青團代表大會,兩次見到了毛澤東主席。雷鋒是在湖南望城縣委書記張興玉的介紹下結識馮健的,雷鋒比馮健比小3歲,一直叫她“馮健姐姐”或“健姐”。

在湖南省總工會大院內,筆者見到了雷鋒生前敬慕的“健姐”。直到雷鋒犧牲前,他們保持了6年的交往和通信。“我覺得雷鋒對黨、對新社會有著樸素的感情,他經常同我講,沒有黨,沒有社會主義就沒有他的翻身解放,也沒有他的今天。”

在馮健家里,筆者見到了當年雷鋒送給她的最后一張照片。照片背面寫了這樣兩行字:“馮健姐姐,我永遠向你學習。為共產主義奮斗終身——雷鋒1961年6月4日。”

“我們寫信就是談工作,談學習。”1962年五四青年節前后,馮健還給雷鋒寫過一封信,但沒有接到回信。這年年底,馮健還是沒見雷鋒回復過一個字,“我心里覺得有些蹊蹺,便向縣里一些熟悉雷鋒的人打聽,也都一無所知。”直至1963年2月,馮健讀到 《中國青年報》 刊登的陳廣生采寫的介紹雷鋒事跡的長篇通訊 《永生的戰士》 后才知道,雷鋒已在1962年8月15日以身殉職……

噩耗被證實后,馮健像失去親人一樣悲哀、痛惜。她拿出雷鋒生前親筆留言后寄贈的相片,一遍又一遍看,仿佛聽到他還在熱情地說笑,還在為事業、為他人忙個不停!“我心里總覺得他沒有死,他還不到22歲呀!那樣年輕,那樣朝氣蓬勃,那樣可親、可愛的人,怎么就匆匆離我們而去呢?”

馮健說,雷鋒的精神影響了她一生。雷鋒犧牲后,馮健長期堅持學習雷鋒,宣傳雷鋒,像雷鋒那樣工作、做人。她不顧年老多病,籌集資金,保障老干部活動開展;機關每一個生病的老干部,她都登門或去醫院看望慰問;幫助家鄉的孤兒上學;幫助農民尋找科技致富的門路;經常宣講雷鋒精神……退休前,她曾獲“全國先進女職工干部”稱號。2009年12月,馮健以全票榮獲湖南省總工會“老有所為先進個人”稱號;2010年2月,馮健榮獲“湖南省離退休干部先進個人”稱號。

當年這些雷鋒事跡的見證者,以后便成了雷鋒精神的傳播者、踐行者。雷鋒帶給你什么?幾乎所有與雷鋒接觸過的受訪者,都給出相似答案:他讓我思考,活著是為了什么。幾乎所有接受筆者采訪的人都堅信:時代需要雷鋒精神。

(本欄編輯 余子富)