《環境保護法》實施現狀及其法典化“升級”

呂忠梅 田時雨 王玲玲

摘要 在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程之際,對《環境保護法》實施現狀進行系統評估具有重大意義。2014年修訂《環境保護法》,確立其在生態環境保護領域立法中的綜合法地位,宣示立法目的和基本原則,構建統一監管體制和多元共治機制,強化環境執法司法手段,在總結三十多年環境保護法治建設實踐基礎上體現了“美麗中國”建設新要求。八年來《環境保護法》整體實施成效顯著,為生態文明建設和生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化奠定了良好法治基礎。在生態文明建設向縱深推進過程中,《環境保護法》立法目的得到有效貫徹,生態環境統一監管體制基本建立,公眾參與生態環境治理取得積極成效,以《環境保護法》為龍頭的生態環境保護法律體系日趨完善;以多措并舉的生態環境執法機制為基礎,行政執法措施收效明顯,執法改革不斷探索創新,《環境保護法》主要制度得到良好執行;隨著環境司法專門化專業化體系基本建成,環境公益訴訟制度推進順利,傳統訴訟制度有效發揮生態環境保護功能,《環境保護法》司法適用取得突破性進展。然而施行至今,面對新時代生態文明法治建設的新任務新要求,《環境保護法》存在立法理念、立法思路、法律制度相對滯后,不能完全適應建設“人與自然和諧共生的現代化”新目標等問題,迫切需要通過編纂環境法典方式加以完善,促進其實現從環境保護綜合法到環境法典總則的“升級”,為“以中國式現代化推進中華民族偉大復興”提供“良法”保障。

關鍵詞 《環境保護法》實施評估;環境法律體系;生態環境執法;生態環境司法;環境法典編纂

中圖分類號 D912. 6 文獻標志碼 A 文章編號 1002-2104(2023)01-0001-14 DOI:10. 12062/cpre20221102

習近平在黨的二十大報告中著眼于到本世紀中葉把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國目標,提高了生態文明建設在建設社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興歷史愿景中的戰略地位,擘畫了建設“人與自然和諧共生的現代化”的新藍圖。黨的十八大以來,在習近平親自謀劃和推動下,用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境取得顯著成效。這十年,以《中華人民共和國環境保護法》(以下簡稱《環境保護法》)修訂為標志,生態環境法律體系得到重構,生態環境制度體系得到重整,生態環境執法司法得到重塑,生態環境法治保障和促進環境治理體系現代化的能力得到極大提升,為中國生態環境保護工作發生歷史性、轉折性、全局性變化作出了巨大貢獻。在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵時刻,需要在認真評估《環境保護法》實施成效的基礎上,總結經驗、查找不足,形成對生態環境法治建設的規律性認識,進一步加強科學立法、民主立法、依法立法,通過統籌立改廢釋纂,完善生態環境法律體系,為“以中國式現代化推進中華民族偉大復興”提供“良法”保障。

1 《環境保護法》評估的緣起

黨的十八大報告將生態文明建設納入“五位一體”中國特色社會主義總體布局,明確指出“建設生態文明,是關系人民福祉、關乎民族未來的長遠大計。面對資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的嚴峻形勢,必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念,把生態文明建設放在突出地位,融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程,努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展”[1]。2014年4月24日,第十二屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議審議通過新修訂的《環境保護法》,該法貫徹落實黨中央關于推進生態文明體制改革的戰略部署,在總結中國30多年環境保護法治建設實踐基礎上,對1989年正式頒布的《環境保護法》進行了全面修改。此次修法,體現了中國進入新時代的新要求,呈現出許多突出特點:一是確立《環境保護法》在生態環境保護領域立法中的綜合法地位,為完善中國特色社會主義生態環境保護法律體系提供更為明確的法律依據;二是宣示“保護和改善環境,防治污染和其他__公害,保障公眾健康,推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展”立法目的,明確“經濟社會發展與環境保護相協調”的基本原則,為構建“人與自然生命共同體”規則設定價值目標和判斷標準;三是明確生態環境保護統一監管體制,構建政府主導、企業主體、公眾參與的多元共治機制,形成“督企與督政”“要素與空間”“城市與農村”一體監管的“大環保”格局,為促進和保障生態文明體制改革,完善現代環境治理體系奠定法律基礎;四是規定地方政府生態環境保護責任、生態紅線、按日連續處罰、限產停產整治、查封扣押、行政拘留等措施,強化生態環境監管剛性約束,為實現“山水林田湖草沙統籌治理”提供法律手段;五是強化環境法律責任,建立環境公益訴訟制度,為“用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境”提供執法司法條件。這部被譽為“長出了牙齒”的法律,自2015年1月1日開始實施,至今業已八年。

2021年,習近平在中央全面依法治國工作會議上指出“要總結編纂民法典的經驗,適時推動條件成熟的立法領域法典編纂工作”[2]。2021年全國人大常委會立法工作計劃明確提出“研究啟動環境法典、教育法典、行政基本法典等條件成熟的行政立法領域的法典編纂工作”[3];2022年,《全國人民代表大會常務委員會工作報告》要求“在條件成熟的立法領域,繼續開展法典編纂工作”[4],表明環境法典編纂研究已經進入國家立法視野。通過對現行法律實施情況進行評估,發現立法存在的問題,是法典編纂研究的基礎性工作,而《環境保護法》在生態環境立法領域的綜合法地位,使之必將成為環境法典編纂的基礎性法源,對該法實施情況進行評估,是環境法典編纂研究不可或缺的“必修課”。

為此,在中國法學會環境資源法學研究會組織的“中國環境法典編纂研究”大型項目下組成專門課題組,通過對環境保護領域專業人士和社會公眾發放調查問卷,匯總整理全國人大常委會公報、最高人民法院公報、最高人民檢察院公報、生態環境狀況公報、中國環境統計年鑒等發布的相關數據,收集中國法院網、中國裁判文書網、12309中國檢察網、北大法寶網上的相關司法文件和裁判文書,查閱《中國環境資源審判》《中國環境司法發展報告》等專業報告,從立法、執法、司法等不同角度對《環境保護法》實施情況進行了綜合評估。本次問卷調查分為社會公眾與專業人士兩種類型,其中:社會公眾問卷調查系課題組通過“企鵝有調”對中國手機網民發放,共收集了3 235個樣本數據,樣本性別結構為男性42. 94%、女性57. 06%,年齡結構為30歲以下49. 86%、30 ~ 60歲49. 61%、61歲以上0. 52%,職業分布結構為學生8. 9%、政府機關公務員5. 1%、企業管理者10. 17%、普通員工18. 85%、專業人員(醫生、律師等)8. 87%、普通工人13. 42%、商業服務業職工8. 07%、個體經營者8. 75%、自由職業者11%、農林牧漁勞動者3. 9%、退休1. 7%、無業0. 83%,城市級別結構從一線城市到五線城市的比例分別為16. 69%、32. 95%、15. 92%、16. 29% 和18. 15%;專業人士問卷調查通過課題組對相關專業人士發放,共收集了2 809 個樣本數據,樣本性別結構為男性43. 65%、女性56. 35%,年齡結構為30歲以下56. 71%、31 ~45歲26. 84%、46 ~ 60歲14. 95%、61歲以上1. 5%,職業分布結構為生態環境部門及其執法機構工作人員8. 58%、住建城市管理和綜合執法及自然資源等管理部門工作人員3. 10%、公安機關執法人員1. 39%、法官檢察官13. 17%、律師13. 52%、生態環保社會組織人員3. 20%、其他57%,城市級別結構從一線城市到五線城市的比例分別為15. 66%、44. 29%、16. 59%、10. 86%和12. 60%。該論文所使用的調查結果除有專門說明外,均來自兩種問卷的數據分析。

評估情況表明:以《環境保護法》為龍頭的生態環保法律體系日趨完善、主要制度基本落實、法律實施成效明顯,用法治手段和法治方法推進生態文明建設的觀念形成社會共識,保障和促進“美麗中國”建設邁出重大步伐的功能明顯發揮。但也暴露出立法理念、立法思路、法律制度相對滯后,不能完全適應建設“人與自然和諧共生的現代化”新目標新要求等種種問題,跟滿足人民群眾對美好生活環境新向往還存在相當距離,迫切需要通過編纂環境法典的方式加以完善。

2 《環境保護法》整體實施成效顯著

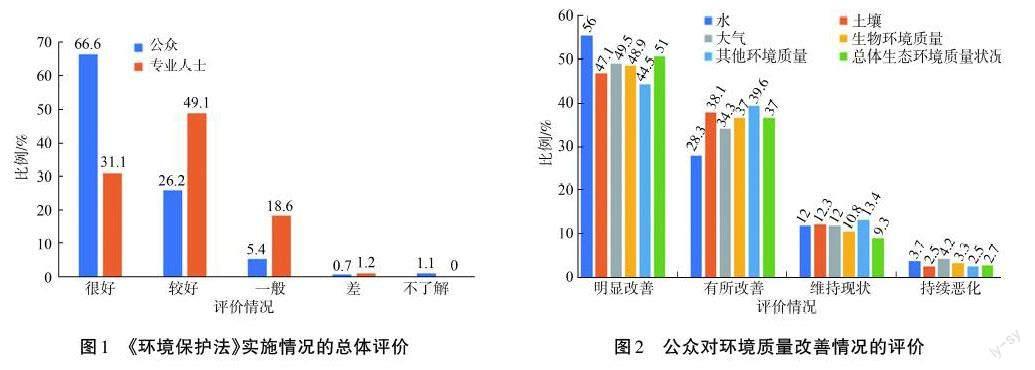

《環境保護法》實施后,立法機關結合貫徹落實《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》《關于加快推進生態文明建設的意見》《生態文明體制改革總體方案》等生態文明體制改革部署,加快補短板、強弱項步伐,完善生態環境領域立法。及時制定修訂《大氣污染防治法》《水污染防治法》《噪聲污染防治法》《森林法》《濕地保護法》《長江保護法》《生物安全法》等25部法律,生態環境領域立法達到30余部,初步形成了覆蓋全面、務實管用、嚴格嚴厲的中國特色社會主義生態環境保護法律體系,為“污染防治攻堅戰”取得階段性勝利、綠色發展轉型、生態環境質量改善提供了法律保障。人民群眾和專業人士均對《環境保護法》的實施效果表示高度認同(圖1)。

2. 1 立法目的在生態文明建設中得到貫徹

《環境保護法》第1條將“保護和改善環境,防治污染和其他公害,保障公眾健康,推進生態文明建設,促進經濟社會可持續發展”作為立法目的,實現了環境保護立法理念的生態文明轉型。同時,第4條、第5條規定“協調發展、保護優先、預防為主、綜合治理、公眾參與、損害擔責”的基本__原則,確立了價值判斷標準。國務院及其有關部門、地方人大和政府履職盡責,通過法治實踐將《環境保護法》的立法目的轉化成為人民可見、可感、可得的現實。

2. 1. 1 促進經濟社會可持續發展的立法目的得到有力貫徹

為貫徹落實《環境保護法》相關內容,中央和國家機關有關部門不斷完善環境保護領域法律法規及配套政策,有力推動法律制度措施落到實處;各地區根據《環境保護法》的修訂,積極健全生態環境保護地方性法規,較好實現了中央與地方之間生態環境規范的銜接與細化。遼寧、黑龍江、福建等省份成立由省委書記、省長負責的生態文明建設領導小組和生態環境保護委員會。青海、福建、江西等省份制定《生態文明建設促進條例》。浙江制定《浙江省生態環境保護條例》,將“美麗浙江”建設納入“共同富裕示范區”建設,積極探索生產發展、生態良好、生活富裕中國式可持續發展道路。京津冀三省市人大常委會協同立法,同步制定《機動車和非道路移動機械排放污染防治條例》并同步公布、同步實施,統一標準、統一監管,解決跨區域生態環境問題,助推區域高質量發展。這十年來,中國以年均3%的能源消費增速支撐了平均6. 6%的經濟增長;2021年,全國單位GDP二氧化碳排放量比2012年下降34. 4%,可再生能源開發利用規模、新能源汽車產銷量均居世界第一,綠色逐步成為高質量發展的鮮明底色[5]。

2. 1. 2 保護和改善環境,防治污染和其他公害的立法目的得到階段性實現

國務院依法出臺大氣、水、土壤污染防治攻堅戰行動方案,相關部門穩步推進自然資源和生態環境保護工作,確保“十三五”規劃綱要確定的九項生態環境約束性指標和污染防治攻堅戰的階段性目標全面超額完成,生態環境得到明顯改善。全國地級及以上城市細顆粒物(PM2. 5)年均值由2015年的46 μg/m?降至2021年的30 μg/m?,成為全球大氣質量改善速度最快的國家;全國優良水體斷面比例達到84. 9%,已接近發達國家水平;全國土壤污染風險得到基本管控。截至2022年9月,中國自然保護地面積約占全國陸域國土面積的18%,設立了三江源、大熊貓等第一批5個國家公園;實施生物多樣性保護重大工程,300多種珍稀瀕危野生動植物野外種群數量得到恢復與增長[6]。問卷調查結果顯示,八成以上受訪公眾認為生態環境得到改善(圖2)。

2. 1. 3 保障公眾健康、保護人民群眾環境權益的立法目的實現途徑和方式日益明確,降低公眾健康風險的作用初步顯現

加強環境與健康工作納入中共中央、國務院印發的《“健康中國2030”規劃綱要》,明確國家衛健委、生態環境部的環境與健康管理職能分工,制定環境與健康保護五年規劃。生態環境部制定并組織實施《國家環境保護環境與健康工作辦法(試行)》和3個環境健康相關五年規劃,印發了現場調查、暴露評估和風險評估等14項技術規范。積極開展環境健康管理工作地方試點,推動高環境健康風險行業和有毒有害污染物納入環保重點管控范圍[7],發布《中國公民生態環境與健康素養》并開展相關社會調查。生態環境部歷年發布的《中國生態環境統計年報》顯示,全國突發環境事件數量從2014年的471件逐年下降至2020年的208件,因污染所致的公眾健康風險有所降低。

2. 2 生態環境統一監管體制基本建立

《環境保護法》第10條明確規定由環境保護主管部門對環境保護工作“實施統一監督管理”,各級人民政府有關部門依法對環境保護工作“實施監督管理”。隨著生態文明體制改革的推進,生態環境統一監管體制更加完善,相關部門職能配置更加優化,多頭執法、多層重復執法狀況得到有效改善。

2. 2. 1 生態環境統一監督管理體制不斷健全

2018 年,中共中央發布《深化黨和國家機構改革方案》,要求整合分散在環境保護部、國家發展和改革委員會、國土資源部、水利部、農業部、國家海洋局、國務院南水北調工程建設委員會辦公室的相關環境保護職責,組建生態環境部,作為國務院組成部門,打通地上和地下、__岸上和水里、陸地和海洋、城市和農村、一氧化碳和二氧化碳,貫通污染防治和生態保護,統一政策規劃標準制定、統一監測評估、統一監督執法、統一督察問責[8]。

2. 2. 2 省級以下生態環境綜合執法改革基本完成

2016年9月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度改革試點工作的指導意見》。2018年12月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化生態環境保護綜合行政執法改革的指導意見》的通知,明確了原環境保護、國土、海洋、農業、水利、林業等6個部門工作職責的具體整合范圍,要求以本級生態環境部門的名義依法統一行使污染防治、生態保護、核與輻射安全的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職能。同時,鼓勵地方積極進行更大范圍整合的探索。2020年,國務院辦公廳印發《關于生態環境保護綜合行政執法有關事項的通知》,生態環境部辦公廳印發《生態環境保護綜合行政執法事項指導目錄(2020年版)》,進一步明確綜合行政執法具體內容。

2. 2. 3 各職能部門根據職責分工依法履職

各相關部門通過制定規劃、出臺行政規章、發布政策文件、組織開展生態環境保護專項行動等多種方式,履行生態環境保護職責。國家發改委、財政部、科技部、住建部、農業農村部等切實履行“管發展的管環保”相關職責,工業和信息化部等踐行“管生產的管環保”相關要求,自然資源部落實“管行業的管環保”責任。

2. 3 公眾參與生態環境治理取得積極成效

《環境保護法》第5條宣示公眾參與原則,第6條明確公民個人的環境保護義務、新聞媒體的輿論宣傳和監督責任,第五章規定“信息公開和公眾參與”,體現了多元共治、社會參與的現代環境治理理念。經過不斷努力,政府環境信息公開、企業環境保護信息披露取得積極進展,環保組織和社會公眾、新聞媒體參與環境治理的功能和作用得到較好發揮。

2. 3. 1 公眾參與制度化規范化日益加強

2015 年,原環境保護部發布《環境保護公眾參與辦法》,2021年,生態環境部發布《企業環境信息依法披露管理辦法》,保障公民、法人和其他組織獲取環境信息、參與和監督環境保護的權利,暢通參與渠道,促進環境保護公眾參與健康有序發展。地方政府環境信息公開取得積極進展,生態環境部和各地方生態環境廳定期發布環境質量公報,通過媒體及時發布環境狀況信息,重點企業在線信息和上市公司環境信息披露制度得到落實。越來越多的國有企業、外資企業主動發布企業環境保護社會責任報告,向社會公開履行環境保護義務情況以及配合政府相關部門開展生態環境執法與普法工作情況,公眾環境信息知情權得到保障。

2. 3. 2 社會組織和社會公眾參與生態環境保護的積極性、主動性有較大提高

據民政部統計,截至2017年年底全國共有生態環境類社會團體約6 000家[9],具備提起環境民事公益訴訟資格的社會組織超過700家。一些代表性社會組織在提起環境民事公益訴訟、舉報生態環境違法線索、監督生態環境修復裁判執行、提出生態環境立法意見建議、促進環境保護信息公開、開展生態環境保護民間外交等方面取得不俗成績;一些社會組織積極與政府合作,參與垃圾分類、節能減排、環保檢查等公益活動。社會公眾參與生態環境保護的積極性空前高漲,登記注冊的環境志愿者已達320萬人[10],生態文明建設全民參與的風尚正在形成(圖3)。

2. 3. 3 新聞媒體積極履行輿論宣傳和監督職責

中央和地方媒體紛紛開辟環境保護法和生態文明建設宣傳專欄,通過新聞調查、專題采訪、公益廣告等多種形式展開社會宣傳,問卷調查結果顯示,約有63. 5%的受訪公眾通過新聞報道知曉《環境保護法》,輿論宣傳取得了良好效果。主要新聞媒體深度參與中央環保督察、污染防治攻堅戰專項行動、長江大保護專項行動等,持續跟蹤督察、檢查中發現的相關問題、典型案例,及時報道重大案件進展情況,通過多種渠道反映環境污染和生態破壞問題,較好發揮了輿論監督的作用。

3 《環境保護法》主要制度得到良好執行

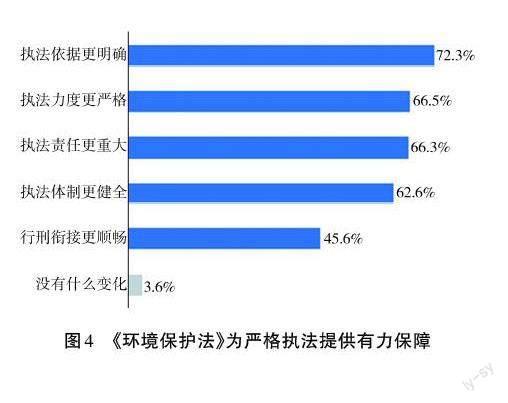

《環境保護法》貫徹用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境的理念,明確政府環境保護責任制、明確企業主體責任,規定環境影響評價、排污許可證、環境標準等基本制度,規定行政處罰及相應的行政強制措施,讓環保法“長出了牙齒”,為此,專業人士普遍認為《環境保護法》修訂實施__對生態環境執法產生了全方位的影響,為解決中國生態環境保護中存在的制度不嚴格、執行不到位、懲處不得力等突出問題提供了有力的法律武器(圖4)。《環境保護法》實施以來,立法機關加大執法檢查力度,中央環保督察扎實推進,生態環境執法機關嚴格規范公正文明執法,形成了多措并舉的執法機制,各項重要制度得到有效執行。

3. 1 多措并舉的生態環境執法機制基本形成

《環境保護法》第4條明確了環境保護的“國策”地位,第6條第二款明確規定“地方各級人民政府應當對本行政區域的環境質量負責”,第27條規定了人民政府接受本級人大監督的義務。在《環境保護法》實施過程中,各方面著力推進形成“最嚴格”的執法體系,為實現統一監督管理和重要制度發揮調節生態環境保護社會關系的功能積極努力,多措并舉,執法體系建設成效顯著。

3. 1. 1 立法機關執法檢查力度不斷加大

十二屆全國人大常委會于2016年開展第一次《環境保護法》執法檢查,其后又組織了環境保護相關法律的執法檢查;十三屆全國人大常委會聚焦生態環保領域的突出問題,精準發力,先后開展《大氣污染防治法》《海洋環境保護法》《水污染防治法》《可再生能源法》《土壤污染防治法》《野生動物保護法》《固體廢物污染環境防治法》《環境保護法》《長江保護法》等10部生態環保法律和相關決定的執法檢查并舉行5次專題詢問,聽取審議10余份國務院有關報告[11],充分發揮人大職能作用,推動各地區各部門落實法律責任,著力解決突出問題。

3. 1. 2 中央環保督察機制發揮重大作用

2016年,組建中央環境保護督察組,代表黨中央、國務院對各省份黨委和政府及其有關部門貫徹落實國家環境保護決策部署、解決突出環境問題、落實環境保護主體責任等情況進行督察。中共中央辦公廳、國務院辦公廳先后印發《中央生態環境保護督察工作規定》《黨政領導干部生態環境損害責任追究辦法(試行)》等黨內法規文件,為全面開展生態環境保護督察提供依據。從2019年7月,第二輪中央生態環境保護督察全面啟動,到2022年上半年,分六批完成對全國31個省份和新疆生產建設兵團、2個部門和6家中央企業的督察。兩輪督察曝光262個典型案例,受理轉辦的群眾生態環境信訪舉報28. 7萬件,已辦結或者階段辦結了28. 6萬件,第一輪督察問責1. 8萬人[6],有力促進了《環境保護法》的執行。

3. 1. 3 聯動執法、協同執法探索形成常態機制

國務院辦公廳印發《關于加強環境監管執法的通知》,部署全面加強環境監管執法,強化執法能力保障。原環境保護部與公安部、工業和信息化部、商務部等相關部門積極探索開展部門間協作,聯合印發《關于加強環境保護與公安部門執法銜接配合工作的意見》《行政主管部門移送適用行政拘留環境違法案件暫行辦法》《企業綠色采購指南(試行)》,逐步建立了環境執法銜接配合、移送環境違法案件、共同發布技術指南等協同機制;生態環境部與最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合印發《關于辦理環境污染刑事案件有關問題座談會紀要》的通知,不斷深化環境行政執法與刑事司法銜接機制。

3. 2 環境保護法基本制度得到有效執行

《環境保護法》第二章規定了國家環境監督管理的基本制度。《環境保護法》實施以來,執法機關厲行法治,有力推動協調發展、保護優先、預防為主、綜合治理、公眾參與、損害擔責的法律原則轉化為環境治理效能,為促進中國生態環境狀況明顯改善、生態文明建設取得突破性進展發揮了積極作用。專業人士對《環境保護法》主要制度的實施情況給予了較為充分的肯定(圖5)。__3. 2. 1 環境規劃、生態紅線、環境影響評價、環境監測等預防類制度實踐穩步推進以國土空間規劃為基礎的經濟社會發展規劃、生態環境保護專項規劃等規劃體系逐漸形成;初步劃定全國生態保護紅線面積320. 3萬km2,涵蓋大部分陸地生態系統和典型海洋生態系統[12];《環境影響評價法》修改進一步明確執法依據,環境影響評價“未評先批”“未批先建”的違法現象得到有效遏制;生態環境在線監測和監測網絡建設取得重大進展,有力保障監測數據“真、準、全”,生態環境風險監測、預警和防范能力明顯提升。

3. 2. 2 環境信息公開、排污許可、環境標準等監管類制度不斷完善

環境信息公開納入政府信息公開內容,生態環境狀況公報、國土資源公報、水資源公報等定期發布;排污許可證制度改革系統深入,全國330多萬個固定污染源納入排污許可管理[13];制修訂國家、地方兩級生態環境標準總數在十年前基數上分別增加79%和331%,支撐污染防治攻堅戰的生態環境標準體系基本建成[7]。此外,“監管監管者”的制度運行良好,中央和地方政府向人大報告環境狀況和環境保護目標完成情況成為常態,覆蓋大氣、水、土壤等領域的環境保護目標考核評價體系初步形成。

3. 2. 3 生態修復、環境責任等救濟類制度成效顯著

“十三五”以來,中國部署實施了一大批山水林田湖草沙一體化的系統保護修復工程,完成修復治理面積200多萬hm2;同時開展礦山生態保護修復、海岸帶保護修復、紅樹林保護修復等專項行動,修復礦山面積28萬hm2、海岸線1 500 km、濱海濕地3萬hm2[14]。2017年,原環境保護部同公安部、最高人民檢察院聯合印發《環境保護行政執法與刑事司法銜接工作辦法》,以執法司法合力不斷推動落實損害擔責原則。

3. 3 生態環境行政執法措施收效明顯

《環境保護法》第59條、第60條、第63條規定了按日計罰、停產治理、查封扣押、行政拘留等行政強制與處罰措施。《環境保護法》實施以來,執法機關以“抓鐵有痕、踏石留印”的硬作風,嚴格采取執法措施,解決了一大批突出生態環境問題。

3. 3. 1 行政強制、處罰措施發揮威懾作用

原環境保護部發布《環境保護主管部門實施按日連續處罰辦法》《環境保護主管部門實施查封、扣押辦法》《環境保護主管部門實施限制生產、停產整治辦法》,聯合公安部、工業和信息化部、原農業部、原國家質量監督檢驗檢疫總局發布《行政主管部門移送適用行政拘留環境違法案件暫行辦法》,推動行政執法措施落地。2015—2021年,全國依法適用按日連續罰款案4 478件、罰款金額約44. 8億元;適用查封、扣押案9. 1萬余件;適用限產、停產案近3萬件;移送行政拘留案3. 4萬余件;移送涉嫌環境污染犯罪案1. 4萬余件;這五類案件共計17萬余件[12]。

3. 3. 2 企業主體責任得到較好落實

隨著執法機關依法采取多元執法措施、加大違法行為處罰力度,以往環境保護領域違法成本低、罰則威懾不足的問題得到有效解決,推動企業環境保護義務履行情況逐步改善、主體責任不斷落實。據統計,2015—2017年全國年度總體“ 違法反彈率”分別為2. 57%、2. 86% 和3. 57%[15],表明企業在嚴厲的環境執法措施威懾下,較好履行了《環境保護法》規定的“防止、減少環境污染和生態破壞”義務。同時,越來越多的企業開展自行監測并積極履行信息公開義務,依法治污的企業主體意識正在形成。但也需要看到,企業環境違法行為時有發生,如浙江省自2016年建立環境違法“黑名單”管理機制以來,已累計公布10批、209家環境違法“黑名單”企業[16]。仍需進一步強化企業環境保護法律意識、規范企業主體責任落實(圖6)。

3. 4 生態環境行政執法不斷探索創新

《環境保護法》將多項生態文明改革舉措上升為法律制度,為生態環境行政執法豐富了法律依據。八年來的法治實踐中,生態環境行政執法深入落實中央生態文明__改革決策部署,立足《環境保護法》不斷探索創新,推進生態環境執法制度建設,為全方位、全地域、全過程開展生態文明建設貢獻更大執法力度。

3. 4. 1 構建以排污許可制為核心的固定污染源監管制度體系

《環境保護法》第45條在綜合法層面確立了排污許可管理制度,結束了原先在水、大氣等領域分頭管理排污許可的局面,但排污許可制定位仍然不明確,環境影響評價、總量控制、排污收費、環境監測等各項點源環境管理制度之間缺乏協調性,為環保部門依證監管、企業依證守法帶來較大制約。為落實十八屆三中全會、十八屆五中全會關于完善排放許可制的要求,2016年11月,國務院辦公廳發布《控制污染物排放許可制實施方案》,提出將排污許可制建設成為固定污染源環境管理的核心制度,作為企業守法、部門執法、社會監督的依據[17];2018年6月,中共中央、國務院《關于全面加強生態環境保護 堅決打好污染防治攻堅戰的意見》要求加快推行排污許可制度,對固定污染源實施全過程管理和多污染物協同控制,2020年將排污許可證制度建設成為固定源環境管理核心制度,實現“一證式”管理[18]。2018年原環境保護部頒布《排污許可管理辦法(試行)》,2021年國務院頒布《排污許可管理條例》,推動排污許可制改革規范化法治化。在全國固定污染源排污許可基本實現“全覆蓋”的同時,也逐漸暴露出現有相關規定對排污許可制與其他各項環境管理制度的銜接支撐不足、排污許可管理存在執行偏差等問題[19]。2022年3月,生態環境部印發《關于加強排污許可執法監管的指導意見》,提出構建企業持證排污、政府依法監管、社會共同監督的生態環境執法監管新格局,明確全面建立以排污許可制為核心的固定污染源執法監管體系的路線圖[20]。為進一步強化制度供給、形成制度合力提出更高需求。

3. 4. 2 推進生態環境損害賠償制度改革,通過“磋商”落實“環境有價,損害擔責”原則

在2015年吉林等7個省市開展改革試點的基礎上,2017年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《生態環境損害賠償制度改革方案》,明確生態環境損害賠償范圍、責任主體、索賠主體等制度框架,特別提出“主動磋商,司法保障”的原則,通過“磋商未達成一致,賠償權利人可依法提起訴訟”的規定確立了“磋商”在生態環境損害賠償制度改革中的重要定位[21]。改革至今,生態環境損害賠償制度在全國范圍內普遍施行,行政機關積極開展生態環境損害賠償磋商,主動以合作協商方式高效化解爭議、有效保護環境公共利益,有力落實了《環境保護法》損害擔責原則。但在磋商成為生態環境損害救濟重要方式的同時,磋商案件在磋商法律性質界定、賠償主體地位認定、磋商協議保障等方面存在實際困難[22],究其根源在于實體與程序法律制度不足、相關規范效力不高。《民法典》第1234條、第1235條明確了生態環境損害賠償制度的實體法依據,但并未就“磋商”作出相應規定;環境法律中也僅有2020年修訂的《固體廢物污染環境防治法》第122條要求“固體廢物污染環境、破壞生態給國家造成重大損失的”須進行磋商;生態環境損害賠償制度的改革與運行,當前主要依賴生態環境部聯合有關部門共14家單位印發的《生態環境損害賠償管理規定》,最高人民法院、最高人民檢察院、財政部、司法部等部門分別印發的有關案件審理、公益訴訟、賠償資金管理與司法鑒定等方面的指導性文件,以及生態環境損害賠償磋商、賠償資金管理與生態修復效果評估等方面的402項地方性配套文件[7]。對生態環境損害賠償權利人依據責任明確、途徑暢通、技術規范的制度體系,開展賠償到位、修復有效的生態環境損害賠償實踐,造成了一定制約。

3. 4. 3 開展環境健康保護制度試點,推動構建以保障公眾健康為核心的生態環境管理制度體系

為落實《環境保護法》第39條有關“國家建立、健全環境與健康監測、調查和風險評估制度”的規定,生態環境部制定并組織實施環境健康相關工作辦法、規劃、技術規范,將環境健康標準納入國家生態環境標準體系,探索構建環境健康管理制度體系;針對重點區域、流域、行業進行環境健康調查、監測和研究,為識別并管理環境健康風險積累了一批基礎數據,會同衛生健康委制定發布了《有毒有害大氣污染物名錄》《有毒有害水污染物名錄》;在上海、成都、連云港等六個地區開展國家環境健康管理試點工作,為進行環境健康風險識別與評估、發布環境空氣質量健康指數等提供了地方探索經驗。在各方面共同努力下,“沉睡”已久的環境健康保護制度在實踐探索中逐漸激活,但相較于“形成有利于健康的生活方式、生態環境和經濟社會發展模式”[23]的戰略目標還有明顯差距:衛生主管部門和環境主管部門“雙牽頭”的環境健康管理體制,由于缺乏統籌協調而難以有效運行[24];相關制度體系未能與現行生態環境管理政策措施有效銜接,頂層設計有待完善[25]。為此,亟須堅持以人民為中心,按照“將健康融入所有政策”[26]的精神指示,進一步推動健康風險防控融入生態環境管理主陣地。

4 《環境保護法》司法適用取得突破性進展

《環境保護法》在健全行政執法機制的同時,專門建立了環境公益訴訟制度,系統規定了環境行政責任制度,并完善了環境侵權責任制度和環境刑事責任制度,為司法機__關適用法律提供了依據。《環境保護法》實施以來,司法機關以環境司法專門化、專業化為抓手,著力破解影響司法公正、制約司法效能的體制機制問題,建立健全環境司法體系,不斷提升環境司法能力,努力讓人民群眾在每一個環境案件中都感受到公平正義。近十年來,人民法院審結環境資源案件約192. 9萬件[27];2018年至2022年6月,檢察機關起訴破壞生態環境資源犯罪20. 9萬人,辦理相關公益訴訟案件35. 2萬件[28]。環境違法犯罪行為受到嚴厲打擊,人民群眾的環境權益得到切實保障,生態環境公共利益得到有效維護,環境資源領域的司法公信力不斷提高。

4. 1 環境司法專門化專業化體系基本建成

為保障《環境保護法》的實施,司法機關著力推進環境司法專門化專業化建設,注重發揮規范性文件、司法解釋以及案例作用,確保審判理念、裁判標準、法律適用協調統一,極大提升了生態環境領域的司法保障水平。

4. 1. 1 專門化環境司法體系基本建成

最高人民法院于2014年成立環境資源審判庭,并迅速推進涵蓋四級法院的環境資源審判體系,截至2022年9月,全國法院系統共設立2 426個環境資源審判專門機構或組織[29]。2019年最高人民檢察院成立第八檢察廳,并推動形成“省級檢察院單獨或合并設立公益訴訟檢察機構、市縣兩級檢察院按需組建公益訴訟專門機構或專門辦案組”的工作體系。2019年公安部組建食品藥品犯罪偵查局,統籌包括生態環境在內的多個領域違法犯罪的偵查打擊職能,為統一生態環境執法司法認識和尺度、推進行政執法和刑事司法銜接提供了組織保障。

4. 1. 2 環境司法工作機制基本建立

逐漸形成傳統環境侵權訴訟和環境公益訴訟、生態環境損害賠償訴訟并行、專門化與專業化交織的“3+2”訴訟模式。人民法院積極探索建立與行政區劃適當分離的環境資源案件專門管轄機制;探索與行政機關、專業機構、社會公益組織合作方式解決環境資源糾紛,建立訴罰銜接、訴調銜接、訴商銜接機制。人民檢察院探索環境刑事、民事、行政案件與環境公益訴訟案件“多檢合一”新模式,強化檢行銜接,形成環境公益保護司法協作新實踐。

4. 1. 3 綠色司法規則體系日益健全

司法機關積極踐行良好生態環境是最普惠的民生福祉理念,一方面通過單獨或聯合發布司法解釋、出臺相關指導意見、發布典型案例等方式開辟中國的綠色司法道路,結合中國訴訟制度和司法體制改革探索創新綠色職權主義審判模式,以更好適應環境司法的需要,體現參與式訴訟的特點;另一方面積極總結推廣地方法院、檢察院實踐創新出的各種體現環境司法特點的工作方式,逐步形成環境正義、風險預防、生態恢復等綠色司法理念,為滿足人民日益增長的優美生態環境需要提供優質司法服務,有力推動構建人與自然和諧共生的現代化法治格局。2015年以來,最高人民法院、最高人民檢察院高度重視通過出臺規范性文件、制定司法解釋、發布指導性案例和典型案例等方式,樹立綠色司法理念,建立裁判規則,統一司法尺度,保障生態環境保護法律制度實施(圖7)。

4. 2 環境公益訴訟制度推進順利

2014年《環境保護法》建立環境民事公益訴訟制度,確認了符合條件的社會組織提起環境民事公益訴訟的主體資格;在生態文明體制改革過程中,建立檢察公益訴訟制度,形成了適應中國社會發展階段、能夠充分發揮中國司法體制優勢的環境公益訴訟制度。通過社會組織提起環境民事公益訴訟、檢察機關提起環境民事公益訴訟和環境行政公益訴訟、檢察機關提起刑事附帶民事公益訴訟,實__現了對環境公共利益的全面保護,受到聯合國和有關國際組織、多國法官的高度贊許[30]。據中國環境資源審判白皮書(2015—2019 年、2021 年)和中國環境司法發展報告(2020年)顯示,自《環境保護法》實施以來,環境公益訴訟案件類型逐漸明確,案件數量不斷上升(圖8),人民法院審結環境公益訴訟案件1. 58萬件[29];自2017年7月公益訴訟檢察制度全面實施以來,檢察機關立案辦理生態環境和資源保護領域公益訴訟案件29. 99萬件[12]。保護生態環境、防治環境污染、維護環境公共利益的司法作用不斷發揮。

4. 2. 1 社會組織提起環境民事公益訴訟貫徹公眾參與原則

在“中國裁判文書網”上檢索顯示,2015—2021年,人民法院根據《環境保護法》第58條規定,受理了32家環保社會組織提起的環境民事公益訴訟,審結案件達400余件。人民法院積極探索和創新公益訴訟功能,“云南綠孔雀”公益訴訟案判決開預防性公益訴訟之先河,2021年被聯合國環境規劃署推選為全球最具代表性和影響力的生物多樣性保護十大典型案例之首。

4. 2. 2 環境行政公益訴訟充分發揮督政作用促進政府環境責任落實

在檢察機關提起的公益訴訟案件中,針對政府及其職能部門不履行或不正確履行生態環境保護職責的環境行政公益訴訟占有相當比例,不僅實現了《環境保護法》規定的政府對所轄區域環境質量負總責的制度安排,而且彰顯了中國特有的公益訴訟制度優勢。實踐中,對檢察機關依法發出的公益訴訟訴前檢察建議,行政機關回復整改率從2018 年的97. 2% 持續上升至2021 年的99. 5%[31],絕大部分行政機關能夠主動糾正行政違法行為或者依法履行職責,表明環境行政公益訴訟既實現了促使行政機關履職盡責的制度目的,又節約司法資源,拓寬了《環境保護法》實施方式。

4. 2. 3 環境刑事附帶民事公益訴訟實現環境公益保護“組合拳”

環境刑事附帶民事公益訴訟將刑罰的懲罰、震懾作用與環境民事責任的“損害填補”“生態修復”功能相結合,可以實現對環境公益更加全面的保護。該制度自2018年正式確立以來,案件數量增長異常迅速,已成為檢察機關提起公益訴訟的主要案件類型。同時,檢察機關提起刑事附帶民事公益訴訟的案件,大多能依法履行“訴前公告”程序,以期“激活”社會組織提起民事公益訴訟,促進公眾參與。

4. 2. 4 生態環境損害賠償訴訟推進迅速

自2015年在7個省份開展試點至2017年在全國范圍內推行,生態環境損害賠償訴訟目前逐步進入常態化、規范化的發展階段。2022年,生態環境部聯合最高人民法院、最高人民檢察院等相關部門共14家單位印發了《生態環境損害賠償管理規定》,進一步細化程序規則,強調壓實政府責任,嚴格落實“環境有價、損害擔責”原則。生態環境損害賠償訴訟在解決環境糾紛、保護國家和社會公共利益、推動修復受損生態環境等方面取得顯著成效。截至2021年年底,各地推動修復土壤約3 700萬m3、林地6 155. 22萬m2、農田213. 88萬m2、地表水體3. 69億m3、地下水166. 63萬m3、濕地20萬m2、清理固體廢物8 984. 25萬t[32]。

4. 3 傳統訴訟制度有效發揮生態環保功能

《環境保護法》實施以來,人民法院、人民檢察院發揮司法能動功能,在適用傳統部門法過程中注重保護生態環境,一方面,依照《環境保護法》追究當事人的環境行政責任、環境民事責任、環境刑事責任;另一方面,在適用《民法典》《刑法》和相關行政法過程中,注重貫徹“節約資源、保護生態環境”的綠色司法理念。

4. 3. 1 環境侵權訴訟制度有效保障當事人合法權益

最高人民法院根據《環境保護法》《民法典》相關規定,出臺司法解釋,細化環境侵權訴訟的證據、程序、裁判方式、執行等規則,完善環境侵權訴訟制度,保障環境侵權訴訟制度充分發揮保護當事人合法權益、保護生態環境的司法功能,實現環境公平正義。

在“中國裁判文書網”上檢索顯示,2015—2021年,全國各級人民法院審結環境污染責任糾紛案件9 476 件。最高人民法院發布全國首例適用民法典懲罰性賠償條款的環境污染民事公益訴訟案件“浮梁縣人民檢察院訴某化工集團有限公司環境污染民事公益訴訟案”,規范和指導正確實施環境污染和生態破壞責任懲罰性賠償制度。

4. 3. 2 環境行政審判健康發展

在“北大法寶”數據庫檢索而來的2015—2021 年的85 930件環境行政裁判文書中,涉及處罰、強制、復議、征收、補償、許可等多種行政行為,環境行政訴訟以38. 7%的行政處罰類訴訟為主的同時,呈現出多種案件類型;同時在這些案件中,裁定結案的比例高達71%,表明在訴訟期間有相當部分的行政相對人履行了行政決定義務,人民法院對此類案件準予撤訴,客觀上起到了監督企業承擔環境保護主體責任的作用。

4. 3. 3 環境刑事司法制度遏制環境資源犯罪作用明顯

自2015年以來,中國環境資源類犯罪在2019年達到頂峰后開始下降。為貫徹“保護優先”原則,人民法院和人民檢察院積極探索建立“恢復性司法實踐+專業化審判機制”的環境司法保護模式,在通過傳統刑罰督促被告遵守環境管理秩序的同時,強化其生態環境保護和修復意__現了對環境公共利益的全面保護,受到聯合國和有關國際組織、多國法官的高度贊許[30]。據中國環境資源審判白皮書(2015—2019 年、2021 年)和中國環境司法發展報告(2020年)顯示,自《環境保護法》實施以來,環境公益訴訟案件類型逐漸明確,案件數量不斷上升(圖8),人民法院審結環境公益訴訟案件1. 58萬件[29];自2017年7月公益訴訟檢察制度全面實施以來,檢察機關立案辦理生態環境和資源保護領域公益訴訟案件29. 99萬件[12]。保護生態環境、防治環境污染、維護環境公共利益的司法作用不斷發揮。

4. 2. 1 社會組織提起環境民事公益訴訟貫徹公眾參與原則

在“中國裁判文書網”上檢索顯示,2015—2021年,人民法院根據《環境保護法》第58條規定,受理了32家環保社會組織提起的環境民事公益訴訟,審結案件達400余件。人民法院積極探索和創新公益訴訟功能,“云南綠孔雀”公益訴訟案判決開預防性公益訴訟之先河,2021年被聯合國環境規劃署推選為全球最具代表性和影響力的生物多樣性保護十大典型案例之首。

4. 2. 2 環境行政公益訴訟充分發揮督政作用促進政府環境責任落實

在檢察機關提起的公益訴訟案件中,針對政府及其職能部門不履行或不正確履行生態環境保護職責的環境行政公益訴訟占有相當比例,不僅實現了《環境保護法》規定的政府對所轄區域環境質量負總責的制度安排,而且彰顯了中國特有的公益訴訟制度優勢。實踐中,對檢察機關依法發出的公益訴訟訴前檢察建議,行政機關回復整改率從2018 年的97. 2% 持續上升至2021 年的99. 5%[31],絕大部分行政機關能夠主動糾正行政違法行為或者依法履行職責,表明環境行政公益訴訟既實現了促使行政機關履職盡責的制度目的,又節約司法資源,拓寬了《環境保護法》實施方式。

4. 2. 3 環境刑事附帶民事公益訴訟實現環境公益保護“組合拳”

環境刑事附帶民事公益訴訟將刑罰的懲罰、震懾作用與環境民事責任的“損害填補”“生態修復”功能相結合,可以實現對環境公益更加全面的保護。該制度自2018年正式確立以來,案件數量增長異常迅速,已成為檢察機關提起公益訴訟的主要案件類型。同時,檢察機關提起刑事附帶民事公益訴訟的案件,大多能依法履行“訴前公告”程序,以期“激活”社會組織提起民事公益訴訟,促進公眾參與。

4. 2. 4 生態環境損害賠償訴訟推進迅速

自2015年在7個省份開展試點至2017年在全國范圍內推行,生態環境損害賠償訴訟目前逐步進入常態化、規范化的發展階段。2022年,生態環境部聯合最高人民法院、最高人民檢察院等相關部門共14家單位印發了《生態環境損害賠償管理規定》,進一步細化程序規則,強調壓實政府責任,嚴格落實“環境有價、損害擔責”原則。生態環境損害賠償訴訟在解決環境糾紛、保護國家和社會公共利益、推動修復受損生態環境等方面取得顯著成效。截至2021年年底,各地推動修復土壤約3 700萬m3、林地6 155. 22萬m2、農田213. 88萬m2、地表水體3. 69億m3、地下水166. 63萬m3、濕地20萬m2、清理固體廢物8 984. 25萬t[32]。

4. 3 傳統訴訟制度有效發揮生態環保功能

《環境保護法》實施以來,人民法院、人民檢察院發揮司法能動功能,在適用傳統部門法過程中注重保護生態環境,一方面,依照《環境保護法》追究當事人的環境行政責任、環境民事責任、環境刑事責任;另一方面,在適用《民法典》《刑法》和相關行政法過程中,注重貫徹“節約資源、保護生態環境”的綠色司法理念。

4. 3. 1 環境侵權訴訟制度有效保障當事人合法權益

最高人民法院根據《環境保護法》《民法典》相關規定,出臺司法解釋,細化環境侵權訴訟的證據、程序、裁判方式、執行等規則,完善環境侵權訴訟制度,保障環境侵權訴訟制度充分發揮保護當事人合法權益、保護生態環境的司法功能,實現環境公平正義。

在“中國裁判文書網”上檢索顯示,2015—2021年,全國各級人民法院審結環境污染責任糾紛案件9 476 件。最高人民法院發布全國首例適用民法典懲罰性賠償條款的環境污染民事公益訴訟案件“浮梁縣人民檢察院訴某化工集團有限公司環境污染民事公益訴訟案”,規范和指導正確實施環境污染和生態破壞責任懲罰性賠償制度。

4. 3. 2 環境行政審判健康發展

在“北大法寶”數據庫檢索而來的2015—2021 年的85 930件環境行政裁判文書中,涉及處罰、強制、復議、征收、補償、許可等多種行政行為,環境行政訴訟以38. 7%的行政處罰類訴訟為主的同時,呈現出多種案件類型;同時在這些案件中,裁定結案的比例高達71%,表明在訴訟期間有相當部分的行政相對人履行了行政決定義務,人民法院對此類案件準予撤訴,客觀上起到了監督企業承擔環境保護主體責任的作用。

4. 3. 3 環境刑事司法制度遏制環境資源犯罪作用明顯

自2015年以來,中國環境資源類犯罪在2019年達到頂峰后開始下降。為貫徹“保護優先”原則,人民法院和人民檢察院積極探索建立“恢復性司法實踐+專業化審判機制”的環境司法保護模式,在通過傳統刑罰督促被告遵守環境管理秩序的同時,強化其生態環境保護和修復意__定的“普通法律”,并無“基本法律”與“普通法律”的效力差別,導致《環境保護法》建立的各項機制難以順暢運行(圖9)。與此同時,《環境保護法》與污染防治類法律的重復率普遍達到30%以上,有的高達60%,不重復部分則有普遍“逸出”之嫌;而《環境保護法》與自然資源類立法則因價值理念不一致,出現了大量的矛盾與沖突,統一執法十分困難。正在推進的生態環境保護綜合執法改革,整合環境保護、國土、海洋、農業、水利、林業等6個部門的行政處罰權以及行政檢查、行政強制等相關執法職能,就涉及到了15部法律、22部行政法規、33部部門規章,248項行政執法事項[37]。

5. 1. 4 法律規范沖突

《環境保護法》建立的司法救濟機制,既有傳統的三大訴訟、也有新型環境公益訴訟和生態環境損害賠償訴訟,適用的法律既有實體法、也有程序法。中國民事、行政、刑事三大訴訟法分立,現有訴訟程序難以很好地滿足具有明顯的“行民交叉”“行刑交叉”“民刑交叉”特征的環境案件審理需求,環境司法專門化過程中的審判組織專門化與司法程序統一性的矛盾普遍存在;中國《民法典》《刑法》雖然都有環境保護的相關規定,但與《環境保護法》的銜接不足,導致環境資源類案件審理遭遇司法目標、裁判標準、責任方式等方面不一致的難題。《民法典》綠色條款的適用規則、環境行政案件的實質性司法審查需求、環境刑事案件對“危險犯”“生態犯”的刑法配置、環境公益訴訟案件的“生態恢復”責任追究等,使得傳統法律規范無法適配環境司法專門化、專業化發展。司法實踐中探索的事實認定與法律適用方法、證明方式、責任承擔方式、裁判方式等,因缺乏明確的法律依據,可能超越司法權限,影響司法公正。

5. 2 從《環境保護法》到環境法典總則

習近平在黨的二十大報告中,深刻闡述了“尊重自然、順應自然、保護自然,是全面建設社會主義現代化國家的內在要求”,明確了“人與自然和諧共生的現代化”作為“中國式現代化”的本質特征,提出了“推進美麗中國建設”的新要求[34]。《環境保護法》作為中國生態環境保護領域的綜合性法律,亟需根據新時代、新征程、新階段、新要求進行“升級”。目前,社會公眾與專業人士對環境法典編纂的必要性已經形成高度共識(圖10)_______。下一步,應在認真梳理《環境保護法》實施情況的基礎上,提出以《環境保護法》為基礎的環境法典總則編纂方案,促進其實現從環境保護綜合法到環境法典總則的轉變。

編纂環境法典的目的在于以習近平生態文明思想和習近平法治思想為指導,立足中國國情、傳承中華優秀生態文化傳統并合理借鑒世界法典編纂的先進經驗,通過統一價值、統一制度、統一規范的法律體系化,促進環境治理體系與治理能力現代化,為實現“人與自然和諧共生的現代化”提供法律保障。中國法學會環境資源法學研究會專門組織了“環境法典編纂研究”大型項目,提出了以可持續發展價值目標統籌污染治理、生態保護、綠色低碳發展的環境法典邏輯主線[38],建構由總則編、污染控制編、自然生態保護編、綠色低碳發展編、生態環境責任編所組成的生態環境法典規范體系[39]。其中,環境法典總則作為法典開篇,承擔著規定環境法主體必須遵循的基本原則和一般性規定,統領各分編并指導處于變動創新中的環境單行立法重任,必須給予最高程度的重視。以《環境保護法》為基礎展開的環境法典總則編纂,應從如下方面實現全面“升級”。

5. 2. 1 明確環境法典的價值理念與核心范疇

以“人與自然是生命共同體”[40]理念為指引,梳理、甄別人們圍繞生態環境保護利用形成的各種社會關系,通過確立環境法典核心價值、界定環境法典基礎性概念、構建環境法律關系等方式,為環境法典提供價值判斷標準與核心范疇。

首先,在充分論證可持續發展所體現的“人與自然和諧共生”哲學理念基礎上,以全新人類觀、自然觀、文明觀將《環境保護法》已確立的“可持續發展”立法目的提升為環境法典的核心價值,明確環境法典不同于傳統部門法的獨立價值取向,為環境法律關系從當代人到后代人、從資源到生態環境、從“主客二分”到“天人合一”的獨特構造建立價值判斷標準[41]。其次,立足生態文明建設貫穿于政治、經濟、社會、文化建設全過程和各方面的“五位一體”戰略布局,將《環境保護法》界定的“環境”概念拓展為“生態環境”概念,并明確其“環境”“生態”“資源”三個面向,體現可持續發展價值觀所蘊含的“社會持續是目的,環境持續是基礎,經濟持續是條件”哲理,既為環境法典確定調整范圍,也為法典編纂按照規制環境污染、生態功能喪失、資源枯竭三大問題的邏輯展開提供類型化基礎[42]。再次,以“人與自然互為立法”的新思維,構建“人—自然—人”的新型法律關系,確定生態環境保護主體、客體及法律關系的內容,為環境法典分則編的邏輯展開提供范疇基石[43]。

5. 2. 2 構建環境法典總則內容體系

在對《環境保護法》與相關立法系統梳理的基礎上,采取提取公因式方式,歸納提煉中國生態環境保護的共通性規則,形成環境法典總則的基本原則、治理體系與基本制度。

首先,對《環境保護法》與現行相關立法規定的基本原則進行系統分析,按照“山水林田湖草沙一體化保護和系統治理,統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化,協同推進降碳、減污、擴綠、增長,推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展”的重要要求[34],確立“保護優先、自然恢復”“風險預防、綜合治理”“政府主導、公眾參與”“受益補償、損害擔責”等基本原則,建立環境法典的價值平衡體系及其實現機制,既為構筑生態環境多元共治體系,統籌協調環境、社會和經濟三大利益關系確定基準,又為構建污染控制、自然生態保護、綠色低碳發展等制度體系提供規則指引和適用準則。其次,按照構建現代環境治理體系的生態文明體制改革目標,根據環境法律關系綜合傳統私法關系與公法關系、融合保護性關系與調整性關系的特點,按照“構建黨委領導、政府主導、企業主體、社會組織和公眾共同參與的現代環境治理體系”[44]的要求,明晰政府、企業、公眾等各類主體權責關系和保障運行機制,構建多方共治的體制機制,保障形成全社會共同推進環境治理的良好格局。再次,在對《環境保護法》和現行相關立法總則規定的制度進行整體論證的基礎上,按照統籌“污染控制、自然生態保護、綠色低碳發展”三個分編的原則,凝練生態環境保護的共通性規范,將執法司法實踐中實施時間較長、能夠彌補法律規定不足的行政法規和部門規章及司法解釋的相關內容進行規律性總結,對已在全國適用并指導立法、執法和司法實踐的具有可操作性的黨和國家重大環境政策和制度措施加以法律化,形成環境法典總則的基本制度體系[45]。

5. 2. 3 處理好環境法典編纂的內外部關系

根據環境法典編纂的總體目標和總則技術性要求,確立處理法典編纂內外部關系和法律適用的基本準則。

首先,以《憲法》確定的“美麗中國”建設目標、國家生態環境保護任務、國務院生態文明建設職責為環境法典編纂依據,根據“領域型”法典特征和“適度法典化”模式,按照“普通法—特別法”方式,明確環境法典總則基本原則、基本制度對“特別環境立法”的效力。其次,按照“統籌立改廢釋纂,增強立法系統性、整體性、協同性、時效性”[34]的新要求,確立環境法典與密切聯系的部門法律(如民法典、行政法、刑法、訴訟法)的相關制度的適用規則,構建生態環境保護與經濟建設、社會建設的溝通與協調法律機制。再次,根據“共謀全球生態文明建設”[46]的要求,在全面梳理中國加入的國際環境保護公約、條約和簽署的相關協定基礎上,遵循中國參與、引領國際環境治理的國家立場,明確環境法典的域外適用效力,以及對相關國際法的轉化履行規則。

6 結 語

《環境保護法》修訂實施八年來取得了巨大的歷史性成就,充分發揮了促進生態文明建設、有效改善生態環境、保障經濟社會可持續發展的法治基礎功能。隨著中國邁向第二個百年奮斗目標新征程,迫切需要以習近平生態文明思想和習近平法治思想為指引,站在人與自然和諧共生的高度謀劃生態環境法治發展,根據《憲法》確立的“美麗中國”建設國家目標和生態環境保護國家任務,加快啟動生態環境法典編纂,探索完善以《環境保護法》為基礎的環境法典總則編纂方案,促進其實現從環境保護綜合法到環境法典總則的轉型升級,從而進一步增強生態環境保護領域立法系統性、整體性、協同性、時效性,構建生態文明新時代的生態環境保護法治體系,以生態環境領域良法善治全面推進人與自然和諧共生的中國式現代化。

參考文獻

[1] 胡錦濤. 堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進 為全面建成小康社會而奮斗——在中國共產黨第十八次全國代表大會上的報告(2012年11月8日)[N]. 人民日報,2012-11-18(1).

[2] 習近平. 堅定不移走中國特色社會主義法治道路 為全面建設社會主義現代化國家提供有力法治保障[J/OL]. 求是,2021(5):4-15.[2022-11-05]. http://www. qstheory. cn/dukan/qs/2021-02/28/c_1127146541. htm.

[3] 全國人大常委會2021年度立法工作計劃[EB/OL]. 2021-04-21__[2022-11-05]. http://www. npc. gov. cn/npc/c30834/202104/1968af4c85c246069ef3e8ab36f58d0c. shtml.

[4] 栗戰書. 全國人民代表大會常務委員會工作報告——2022年3月8日在第十三屆全國人民代表大會第五次會議上[J]. 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報,2022(2):386-397.

[5] 常欽,丁怡婷. 黨的二十大新聞中心舉行第五場記者招待會讓祖國天更藍、山更綠、水更清[N]. 人民日報,2022-10-22(2).

[6] 中華人民共和國新聞辦公室. 中共中央宣傳部舉行貫徹新發展理念,建設人與自然和諧共生的美麗中國新聞發布會[EB/OL]. 2022-09-15[2022-11-05]. http://www. scio. gov. cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/47673/49124/index. htm.

[7] 中華人民共和國生態環境部. 生態環境部召開9月例行新聞發布會[EB/OL]. 2022-09-29[2022-11-05]. https://www. mee.gov. cn/ywdt/zbft/202209/t20220929_995277. shtml.

[8] 李干杰,寇江澤. 整合分散職能 聚力美麗中國:確保七場標志性重大戰役3年明顯見效[N]. 人民日報,2018-05-07(2).

[9] 中華人民共和國民政部. 2017 年社會服務發展統計公報[EB/OL]. 2018-08-02[2022-11-04]. https://www. mca. gov. cn/arti?cle/sj/tjgb/.

[10] 刁凡超. 環境日民政部:全國注冊環保志愿者近320萬人[EB/OL]. 2021-06-05[2022-11-05]. https://www. thepaper. cn/newsDetail_forward_13007333.

[11] 馮添. 美麗中國法治守望:本屆全國人大常委會生態環保監督綜述[EB/OL]. 2022-09-29[2022-11-05]. http://www. npc. gov. cn/npc/kgfb/202209/1a288c5f3b1946b8b75a59a0731c176f. shtml.

[12] 加大執法檢查力度 推進生態文明建設:全國人大常委會環境保護法執法檢查組第一次全體會議發言摘編[EB/OL]. 2022-03-24[2022-11-05]. http://www. npc. gov. cn/npc/c30834/202203/637f0eb82e214304b96d04464bb94a80. shtml.

[13] 新華社. 經濟發展有了大提高 生態環境有了大改善:“中國這十年”系列主題新聞發布會聚焦經濟和生態文明領域建設與改革[EB/OL]. 2022-05-13[2022-11-05]. http://www. gov. cn/xinwen/2022-05/13/content_5690083. htm.

[14] 中共中央宣傳部舉行新時代自然資源事業發展成就新聞發布會[EB/OL]. 2022-09-29[2022-11-05]. http://www. wenming.cn/specials/fjxzcjgxsd/ztbdhd_54664/202209/t20220920_6477064.shtml.

[15] 丁霖,竺效. 論“違法反彈率”對行政執法評估指標的完善:以新環保法實施以來三年執法大數據為例[J]. 重慶大學學報(社會科學版),2020,26(6):138-152.

[16] 浙江省生態環境廳. 浙江省環境違法“黑名單”信息匯總表[EB/OL]. 2020-07-22[2022-11-05]. https://www. zj. gov. cn/art/2020/7/22/art_1229422932_59040612. html.

[17] 國務院辦公廳. 控制污染物排放許可制實施方案[EB/OL]. 2016-11-21[2022-11-06]. http://www. gov. cn/zhengce/content/2016-11/21/content_5135510. htm.

[18] 新華社. 中共中央 國務院關于全面加強生態環境保護 堅決打好污染防治攻堅戰的意見[J]. 中華人民共和國國務院公報,2018(19):7-16.

[19] 李摯萍,陳曦珩. 生態環境綜合治理視閾下排污許可制度改革研究[J]. 環境保護,2022,50(Z2):42-45.

[20] 生態環境部. 關于印發《關于加強排污許可執法監管的指導意見》的通知[EB/OL]. 2022-03-29[2022-11-06]. https://www. mee.gov. cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202204/t20220401_973304. html.

[21] 中共中央辦公廳,國務院辦公廳. 生態環境損害賠償制度改革方案[EB/OL]. 2017-12-17[2022-11-06]. http://www. gov. cn/zhengce/2017-12/17/content_5247952. htm.

[22] 張林鴻,葛曹宏陽. 生態環境損害賠償磋商的法律困境與制度跟進:以全國首例生態環境損害賠償磋商案展開[J]. 華僑大學學報(哲學社會科學版),2018(1):78-85,96.

[23] 新華社. 中共中央國務院印發《“健康中國2030”規劃綱要》[J]. 中華人民共和國國務院公報,2016(32):5-20.

[24] 農工黨中央. 關于進一步完善環境與健康管理制度和體制機制的建議[J]. 前進論壇,2018(4):52.

[25] 生態環境部辦公廳. 關于印發《“十四五”環境健康工作規劃》的通知[EB/OL]. 2022-07-27[2022-11-06]. https://www. mee.gov. cn/xxgk2018/xxgk/xxgk05/202207/t20220729_990245. html.

[26] 習近平在全國衛生與健康大會上強調 把人民健康放在優先發展戰略地位 努力全方位全周期保障人民健康[J]. 黨建,2016(9):4-6,9.

[27] 人民法院新聞傳媒總社. 讓人民群眾感受到公平正義就在身邊:中宣部“中國這十年”系列主題發布會解讀人民法院十年亮點工作[EB/OL]. 2022-07-12[2022-11-06]. https: //www.court. gov. cn/zixun?xiangqing?365651. html.

[28] 中華人民共和國最高人民檢察院. 一圖讀懂“中國這十年”之檢察答卷[EB/OL]. 2022-07-18[2022-11-06]. https://www.spp. gov. cn/zdgz/tj/202207/t20220718_565195. shtml.

[29] 中華人民共和國最高人民法院. 環境資源審判護航美麗中國建設新聞發布會[EB/OL]. 2022-09-20[2022-11-05]. https://www. court. gov. cn/zixun?xiangqing?372361. html.

[30] 閆晶晶. 中國檢察公益訴訟:講好中國故事深化國際合作:專訪最高檢檢委會委員、第八檢察廳廳長胡衛列[N]. 檢察日報,2022-03-07(2).

[31] 最高人民檢察院. 檢察機關全面開展公益訴訟五周年工作情況[EB/OL]. 2022-06-30[2022-11-04]. https://www. spp. gov.cn/xwfbh/wsfbt/202206/t20220630_561637. shtml#1.

[32] 新華社. 生態環境損害賠償制度改革取得顯著成效[EB/OL]. 2022-09-28[2022-11-04]. http://www. gov. cn/xinwen/2022-09/28/content_5713467. htm.

[33] 栗戰書. 全國人民代表大會常務委員會執法檢查組關于檢查《中華人民共和國環境保護法》實施情況的報告:2022年8月30日在第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十六次會議上[J]. 中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報,2022(5):784-793.

[34] 習近平. 高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告(2022 年10 月16 日)[N]. 人民日報,2022-10-26(1).

[35] 中華人民共和國國務院新聞辦公室. 中國特色社會主義法律體系[EB/OL]. 2011-10-27[2022-11-06]. http://www. gov. cn/jrzg/2011-10/27/content_1979498. htm.

[36] 呂忠梅.《環境保護法》的前世今生[J]. 政法論叢,2014(5):

[37] 山東省生態環境保護宣傳教育中心. 全文實錄|《山東省生態環境保護綜合行政執法事項目錄清單(2020年版)》新聞發布會[EB/OL]. 2020-08-07[2022-11-06]. https://m. thepaper. cn/baijiahao_8625761.

[38] 呂忠梅. 發現環境法典的邏輯主線:可持續發展[J]. 法律科學(西北政法大學學報),2022,40(1):73-86.

[39] 呂忠梅. 中國環境法典的編纂條件及基本定位[J]. 當代法學,2021,35(6):3-17.

[40] 習近平. 決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告(2017年10月18日)[N]. 人民日報,2017-10-28(1).

[41] 呂忠梅. 環境法典編纂視閾中的人與自然[J]. 中外法學,2022,34(3):606-625.

[42] 呂忠梅. 中國環境立法法典化模式選擇及其展開[J]. 東方法學,2021(6):70-82.

[43] 呂忠梅. 環境法典編纂方法論:可持續發展價值目標及其實現[J]. 政法論壇,2022,40(2):18-31.

[44] 中共中央辦公廳國務院辦公廳印發《關于構建現代環境治理體系的指導意見》[EB/OL]. 2020-03-03[2022-11-06]. http://www. gov. cn/zhengce/2020-03/03/content_5486380. htm.

[45] 汪勁. 論中國環境法典框架體系的構建和創新:以中國民法典框架體系為鑒[J]. 當代法學,2021,35(6):18-30.

[46] 習近平. 推動我國生態文明建設邁上新臺階[J]. 奮斗,2019(3):1-16.