韓國首爾古建之旅

漢江將首爾一分為二,城市里大多數景點位于漢江以北的老城區。在1392年朝鮮王朝建立后,首爾(當時稱“漢城”)成為首都,盡管在歷史長河中,首爾遭到了不同程度的破壞,但其波瀾壯闊的歷史依然可以通過光化門附近的景福宮、昌德宮、昌慶宮、德壽宮和宗廟窺探一二。

1 昌德宮首爾的遙遠過去

這座貫穿了整個朝鮮王朝歷史的昌德宮,見證了李氏王朝的輝煌,也見證了李氏王朝的末路。如今李氏王朝早已消失在歷史洪流中,獨留這座王宮,在此望著人世間的千變萬化。

不要看現在的首爾市中心遍布極富現代氣息的街道和高樓,然而和古代中國一樣,作為王朝國家首都的首爾,曾經一切國家活動都以王和王室為中心展開。首爾一共擁有五座朝鮮時期的王宮,即昌德宮、景福宮、昌慶宮、德壽宮和慶熙宮。而我們此行最期待的,就是昌德宮與昌慶宮。

昌德宮最早建于1405年,起初是作為朝鮮王朝的離宮使用,而在王朝后期則代替景福宮,成為王室使用的正宮。昌德宮經多次重建,宮殿的面積與建筑體量嚴格遵循與宗主國中國的宗藩關系,最大時有宮殿建筑達230多間,現存建筑13座60余間,包括敦化門、錦川橋、仁政殿、大造殿、后苑等。其中,昌德宮的正門敦化門,是目前首爾保留下來的宮殿正門中歷史最為悠久的。而橫跨在昌德宮的禁川(人工挖成的河水)之上,建于1411年的錦川橋(原名禁川橋),則是首爾眾多王宮中最古老的一座石橋。1997年,昌德宮被聯合國教科文組織載入世界文化遺產名錄。

仁政殿是昌德宮的正殿,建于1405年,曾是舉行朝鮮國王登基、接見外國使節等國家重要儀式的地方。殿前花崗石鋪地,三面環廊,內部有帝王御座。值得一提的是,在1908年內部裝修時,殿內引進了電燈、窗簾等西式設備。位于仁政殿側面的宣政殿,最初名為“昌德宮朝啟廳”,是國王和大臣處理日常政務的地方。隨著宣政殿的辦公用途搬遷到熙政堂,這里一般只作為安放已過世的國王和王妃牌位的魂殿。熙政堂初建時原名“正寢殿”,是國王起居的寢殿,但因為宣政殿狹小,而且還經常用作魂殿,所以熙政堂后來便代替了宣政殿便殿的功能。

大造殿是昌德宮的正式寢殿,也是王妃起居的地方。該殿曾被燒毀,后來重建。因為是王妃的居所,所以大造殿還有一個漂亮的后苑。殿東面的興福軒,是朝鮮王朝召開最后的御前會議的場所,1910年8月22日,大韓帝國總理李完用與日本帝國代表寺內正毅在此簽訂《日韓合并條約》。昌德宮東南隅的樂善齋建于1847年,為大妃的居所,朝鮮王朝的末代皇后純貞孝皇后尹氏在此居住到1966年,末代皇太子英親王李垠的遺孀李方子居住至1989年。

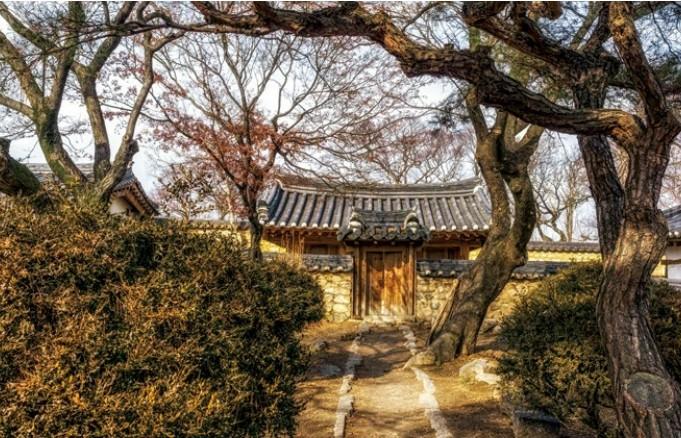

參觀完樂善齋,昌德宮的常規旅游線路就此結束,接下來我們參觀昌德宮后苑。

昌德宮后苑始建于1406年,耗時近60年完工,在壬辰倭亂中被摧毀,直到十七世紀初重建。后苑保留了地形原貌,在山谷中建造園林。首先抵達芙蓉池和宙合樓,正方形的池塘中央是一座圓形小島,體現了“天圓地方”的思想。芙蓉池東面是瑛花堂,南面是芙蓉亭,西面是四井記碑閣,北面是魚水門和一座二層閣樓——宙合樓。宙合樓二層的奎章閣,曾是朝鮮宮廷圖書館。穿過不老門,來到愛蓮池和倚斗閣,可見昌德宮后苑種滿了楓樹,池塘中也長滿了荷花,若是在深秋葉紅時,或者夏日荷花季到來,景色想必是一絕。

演慶堂是仿造朝鮮王朝時代士大夫宅邸而修建的宅院,建于十九世紀,分別建有內宅和外宅。它雖然屬于宮殿內的建筑,卻不涂彩繪,其樸素別具一格。重檐的六角亭子——尊德亭,以石柱支撐,矗立在池塘中。亭子旁邊是長條屋檐的砭愚榭,“貶愚”的意思是預防愚蠢、糾正錯誤,這里是世子讀書的地方。

整個昌德宮的旅程到此為止。這座貫穿了整個朝鮮王朝歷史的昌德宮,見證了李氏王朝的輝煌,也見證了李氏王朝的末路。如今李氏王朝早已消失在歷史洪流中,獨留這座王宮,在此望著人世間的千變萬化。

2 景福宮以丹青色區分宗藩關系

景福宮之于首爾,相當故宮之于北京。不過,兩座宮殿的面積、規格都不能相提并論。當時,中國與朝鮮是宗主國與藩屬國的關系,因此景福宮雖為朝鮮王室正宮,但其規格不過是中國親王規制的王府。

清溪川在鐘路區和中區之間,自西至東流淌在首爾市中心。它全長約為5.8公里,流經包括廣藏市場、東大門等在內的多處景點和商圈。這項城市改造工程一共耗資3.84億美元,拆除了高架橋和水泥路,使得清澈的河水重見天日。這里有著景色宜人的瀑布、天橋、人行道和各種公共藝術品,成了想要逃離城市喧囂的首爾人眼中的樂土。

我們從清溪川前往光化門廣場。廣場位于光化門前,寬廣宏偉。廣場南端是李舜臣將軍塑像,他是朝鮮半島的民族英雄。十六世紀末,日本海軍入侵朝鮮時,李舜臣率領朝鮮水師奮起抵抗,設計了一種新型的鐵甲艦——龜船,從而扭轉了戰局,幫助朝鮮王朝取得了一系列的勝利。廣場東南角上,有一座紀念碑亭。這個紀念碑殿是為朝鮮王朝高宗李熙即位四十年而建,碑亭四周有古樸的石欄,雕有形態各異的石獸,在四周鋼筋水泥叢林襯托下,很是特別。廣場中間是世宗大王的塑像,世宗大王李祹是朝鮮王朝第二代王,1418年至1450年間在位,這段時間是朝鮮王朝的鼎盛時期。他在此期間創造了諺文,對朝鮮之后的語言和文化發展帶來深遠影響。

光化門廣場盡頭就是光化門了,也是朝鮮王朝正宮景福宮的正門。最初被命名為四正門,后更名“光化門”,寓意為“光照四方,教化四方”。光化門始建于1395年,歷經多次變更復建。日韓合并后,1926年日本在景福宮光化門與勤政門之間建造朝鮮總督府大樓,景福宮大多建筑也相繼遭到拆除。直到1995年,韓國光復五十周年之際,政府以“清除日本統治時期象征”為由,拆除總督府建筑,大規模復建景福宮及其附屬建筑,并在2010年8月再次復建光化門。光化門前有一對獬豸(xiè zhì),這是中國傳說中的上古神獸,漢代《說文解字》《后漢書·輿服志下》,隋朝《隋書·禮儀志》《史記·司馬相如傳》等古籍中均有記載。相傳它懂人言,知人性,能辨是非曲直,善惡忠奸,是皇帝、正大光明、清平公正的象征。2008年5月,獬豸被選定為韓國首爾的吉祥物。

從光化門進入景福宮。這座北岳山下的王宮始建于1395年,得名于《詩經》中“君子萬年,介爾景福”中的“景福”二字,是首爾規模最大、最古老的宮殿之一。景福宮之于首爾,相當故宮之于北京。不過,兩座宮殿的面積、規格都不能相提并論。當時,中國與朝鮮是宗主國與藩屬國的關系,因此景福宮雖為朝鮮王室正宮,但規格不過是中國親王規制的王府。除此以外,景福宮所有的建筑均以丹青色來區別中國皇宮的黃色。

景福宮的正殿勤政殿是韓國古代最大的木結構建筑物,是舉行儀式、接受百官朝賀的大殿。殿前方的廣場是百官朝會之地,廣場的地面鋪以花崗巖,分三條道路。中間的道路稍高、稍寬,是國王走的路,兩側的稍低一些,是文武百官走的路,此外還有品階石分列于廣場兩側。

位于景福宮內的國立民俗博物館,是最具代表性的韓國生活文化博物館,開館于1945年。館內數千件藏品展示了韓民族生活、韓國農業、韓國人生活等內容。

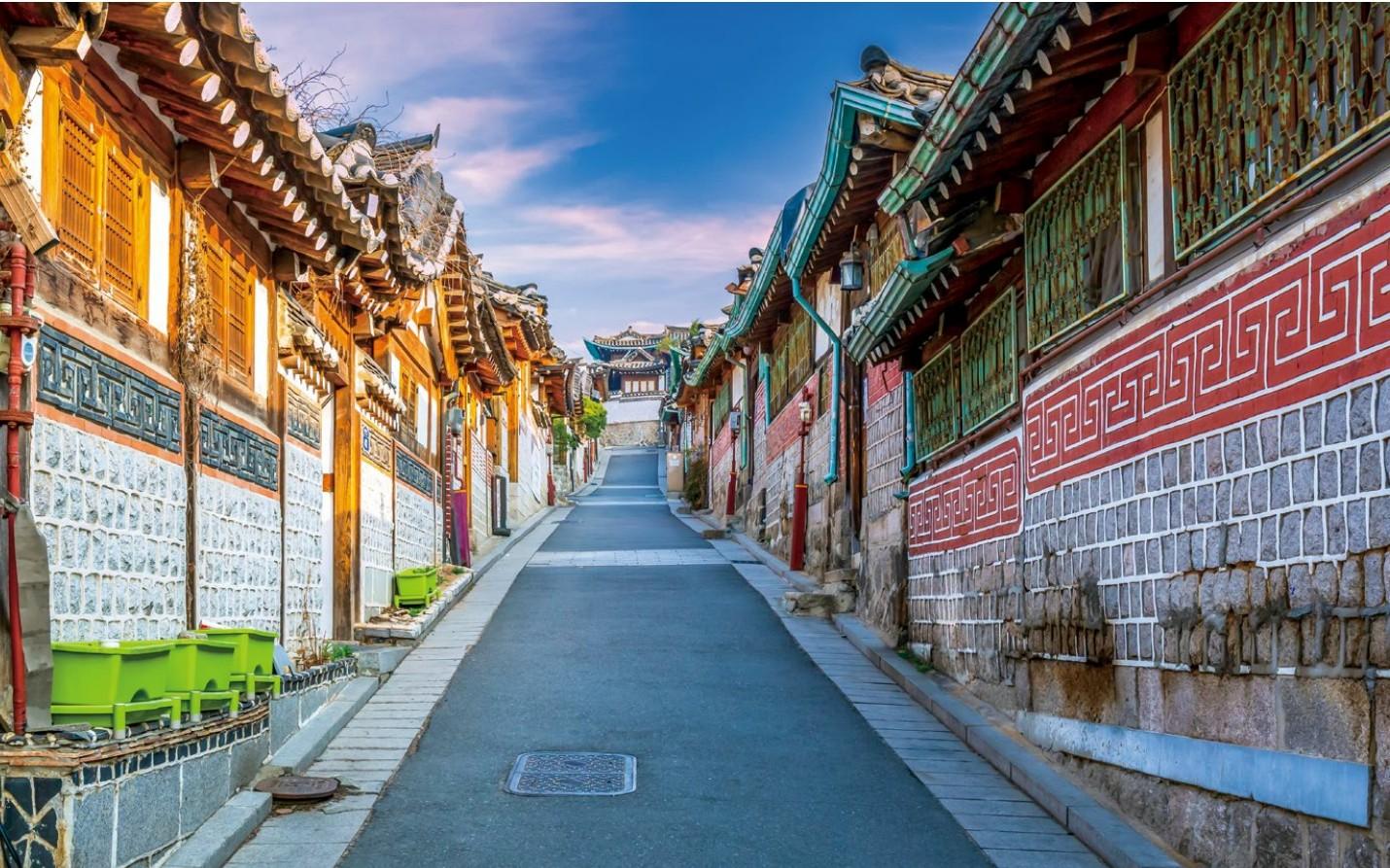

3 北村韓屋村傳統與現代的交界處

北村的韓屋,全部都是磚墻青瓦,依然有居民居住。在這個地方,既能看見具有600年歷史的古老村落,也能看見摩登大樓和繁華市區。古老與現代,在這里交融,和諧共生。

北村韓屋村緊鄰三清洞,位于景福宮、昌德宮和宗廟之間,是一處有著600年歷史的韓國傳統居住區。朝鮮王朝時代,以清溪川為中心,位于筆洞和北倉洞下面的地區稱為“南村”,通常是平民所居之處;而位于嘉會洞和三清洞上面的地區被稱為“北村”,曾經是王室高官、貴族居住的高級住宅區,如今依然保留著傳統的面貌。

北村韓屋村占地很大,并有“北村八景”之說。因為我們是從三清洞這頭開始游覽北村,所以首先到達是八景中的第八景:三清洞石階路。和我們平時看見的,由一塊塊石階拼接起來的階梯不同,這條石階路以一整塊大石頭雕琢而成。走到臺階路上端,視野豁然開朗,往下方眺望可以看到北岳山、西南方向的景福宮和國立民俗博物館。

游客最多的地方,是位于嘉會洞的同一條巷弄。得益于積極的巷弄保護政策,這一帶的韓屋較好地保留了原有的風貌,在錯落有致的韓屋屋檐間,還能看到N首爾塔等市區景觀。

北村四景是嘉會洞31號丘陵,位置不太好找,要從一條極為狹窄的小巷進入。在這里可以把嘉會洞一帶的韓屋盡收眼底。從“四景”下坡,穿過一條大馬路北村路,再上坡,就到了嘉會洞11號。北村三景就位于這附近,除了可以觀賞的傳統韓屋之外,這里還有幾處博物館和工坊,可以體驗或參觀韓屋內部的結構。從“三景”去“二景”的途中,會經過中央高中學校,它是韓劇《冬季戀歌》和《鬼怪》的取景地。

中央高中正門對著的路,可以通往安國地鐵站。我們沒有走這條路,而是從高中正門處繼續往東走,去北村二景。北村二景是苑西洞工坊街,因為距離北村的核心區有點遠,所以來“二景”的游客特別少,工坊大多也沒開門。我們隨意逛了一下,沿著昌德宮后苑的圍墻,一直走到了隱隱約約能看到有宮殿出現的地方,這便是北村一景——昌德宮全景。

透過低矮的圍墻,可以看到昌德宮的仁政殿,若是踩上路邊的石頭墩,則可以看得更遠。圍墻、宮殿、參天大樹,湊在一塊,倒也是個不錯的構圖。北村的韓屋,全部都是磚墻青瓦,依然有居民居住。在這個地方,既能看見具有600年歷史的古老村落,也能看見摩登大樓和繁華市區。古老與現代,在這里交融,和諧共生。

(編輯 陳致穎)

作者簡介

李翊翔

環球旅行達人,馬蜂窩蜂首級攻略作者、窮游網TOP50年度旅行者、攜程簽約旅行家,多平臺簽約攝影師。