解碼內地高校港澳臺生的中華文化認同

摘要:大學生的中華文化認同關乎中華優秀傳統文化的傳承、傳播與創新問題。內地高校港澳臺生作為大學生的特殊群體,他們是中華文化海外傳播的重要力量,也是鑄牢中華民族共同體意識的重要對象,但是他們的中華文化認同問題還未得到足夠的關注與研究。通過內地兩所僑校的問卷調研,可以發現,內地高校港澳臺生的文化認知偏好以視覺感官為主;文化情感表現出較強的文化自豪感、歸屬感與效能感;文化實踐的表現是積極向上的。內地高校港澳臺生中華文化認同的影響因素既包括個體性格特征,也包括社會化環境。基于這種“雙重影響”,應該從家庭、學校、媒介、同伴、個體性格塑造等多渠道增進內地高校港澳臺生中華文化認同。

關鍵詞: 內地高校;港澳臺生;中華文化認同

作者簡介:孫瓊如,華僑大學馬克思主義學院副教授,社會學博士,主要研究方向:馬克思主義中國化、女性社會學(E-mail:563091648@qq.com;福建 泉州 362021)。

基金項目:福建省社會科學基金項目“大陸高校港澳臺學生性格特征與中華文化認同研究”(FJ2020B010);福建省行政管理學會課題“僑聯工作數字治理與為僑公共服務研究”(2022B01);“福建省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心”華僑大學研究基地項目

中圖分類號:G641文獻標識碼:A文章編號:1006-1398(2023)03-0023-11

黨的二十大報告指出,“中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶……我們要傳承中華優秀傳統文化,滿足人民日益增長的精神文化需求,鞏固全黨全國各族人民團結奮斗的共同思想基礎,不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。”做好中華優秀傳統文化傳承的工作重點之一是提升民眾尤其是大學生的文化認同。文化認同是個體或群體對某一民族文化的積極了解、情感歸屬與依附以及生活實踐。文化認同是凝聚共識、匯聚力量、形成文化共同體的前提。習近平同志指出,“文化認同是最深層次的認同,是民族團結之根、民族和睦之魂。” 大學生是中華優秀傳統文化的傳承者、傳播者與創新者。學術界有關大學生中華文化認同已形成了較為豐富的學術產出,為我們認識大學生中華文化認同的內在規律與實現路徑提供了有益啟示。但是,學者們較少將學術目光聚焦于內地高校港澳臺生(下文簡稱港澳臺生)的中華文化認同問題。近年來,雖然也有一些學者開始關注港澳臺生中華文化認同問題。但是,

這類研究要么數據來源單一,要么缺乏理論對話,要么對文化認同的結構、特質缺乏深入的刻畫,停留于簡單的描述統計或數據羅列。

港澳臺生的中華文化認同說到底就是港澳臺生對中華符號文化、物質文化與精神文化的認知偏好、情感歸屬與依附以及生活實踐。由于社會化的外部成長環境不同,港澳臺生相比內地學生更易受到西方文化尤其是分離主義的影響。民進黨當局領導人自從上臺以來,一直都拒絕承認“九二共識”,支持“去中國化”和“文化臺獨”,試圖將高中歷史課綱的“中國史”粗暴地用所謂的“東南亞史”來替代。臺灣一名大學教授分析了60年來5個版本的歷史課本發現,有關辛亥革命的介紹被一次次刪減,從1964年統編版的6千多字,到2020年翰林版只剩3百多字。臺灣島內有些孩子竟然連岳飛、孫中山是誰都不知道。因此,來陸臺生在其成長過程中,所學的教科書“去中化”色彩濃厚,受“文化臺獨”影響深遠,可能誤解中華文化。但是,內地與港澳臺經濟社會發展反差正在強化港澳臺生留在內地的動機,這也造成了港澳臺生性格的復雜化、矛盾化與認同焦慮。港澳臺生是中華文化海外傳播的重要力量,是促進中西方文明互鑒、形成“文化自覺”的重要力量。因此,研究他們的中華文化認同結構、特征及其影響因素,顯得尤為緊迫和重要。

一理論解釋與研究假設

關于“什么是中華文化認同”,學術界沒有一個統一的定義。相關文獻主要有兩種界定方法。一種觀點是從中華文化的內容來界定,認為中華文化認同是對中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化等“三大文化”的認同。另一種觀點是從認同的類型來界定,認為中華文化認同可以劃分為對中華優秀傳統文化的合法性認同、情感性認同、現實性認同和實效性認同。結合這兩種觀點,本研究認為,中華文化認同是一個包含“中華文化”與“認同”的概念,中華文化的內涵博大精深,包括符號文化、物質文化與精神文化。“認同”是一個由淺入深的概念,包括對中華文化的認知偏好(很想了解、接觸中華文化)、情感歸屬與依附以及生活實踐等內涵。因此,本研究的中華文化認同指港澳臺生對中華符號文化、物質文化與精神文化的認知偏好、情感歸屬與依附以及生活實踐。其實文化認同的核心是價值觀認同的問題。價值觀是個體對客觀事物(人、事、物)和對自己行為結果的意義、效能作出的一種總體評價。它關乎個體的價值判斷,該不該做哪些事,做什么事有用等問題。價值觀是一種心理傾向,支配著一個人的想法、決定或行為。一個人是否了解、接受、喜歡、踐行某種(類)文化或價值觀,往往受到其個體經歷、性格、環境等因素的綜合影響。從社會學角度看,文化認同的本質是社會化的結果。社會學關于社會化的解釋存在個體與社會的二元對立。微觀社會學站在個體角度認為,社會化的結果主要受個體內心體驗、性格秉性內部因素的影響。比如,某個學生的性格特征是勤快、自立、堅強,他對中華傳統文化中的“天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物”就比較認同,反之,該學生的性格是懶惰、依賴父母或別人,他對自強不息的傳統價值觀未必認同。宏觀社會學站在社會整體角度認為,社會化的結果主要受到個體所處的家庭、學校、社區等外部結構性因素影響。比如,西方學校教育注重個體主義,學生易形成自我為中心的價值觀,中國教育注重集體取向,學生易形成利他、利國或換位思考的性格,對“己所不欲,勿施于人”“責人之心責己,恕己之心恕人”等傳統價值觀比較認同。

同理,中華文化認同影響因素的理論解釋也存在兩種對立的觀點。一種是外部形塑論。這種觀點認為,文化認同作為一種心理感受,是一種主觀意識,更多源自于學校、媒體、社會組織等外部結構性力量。比如,港澳臺生是否認同中華文化可能更多受到所在高校、接觸的媒體、同伴群體等外部力量的影響。簡臻銳的研究表明,家庭、學校、同伴群體和大眾媒介都會影響大學生的中華文化認同。另一種是內部決定論。內部決定論是相對外部形塑論而言的。這里面又可分為兩種解釋。其一,性格特征影響文化認同。文化的本質是“人化”,即人類創造的物質文明、精神文明或者人類賦予社會意義的自然事物等,都可稱為文化。一個國家或民族的文化最終體現的是其國民性,即集體人格。當某一個體的性格與其所在國家的集體人格(文化)相接近時,就比較容易產生文化認同。其二,歷史主義影響文化認同。歷史主義認為,人們的文化認同不會憑空產生,而是深刻根植于共同的祖源敘事、先輩記憶和家園歷史之中。換言之,某個人對某種文化的認同,在很大程度上受到他個人的歷史記憶、生活經歷、家國情懷等主觀因素的影響。

基于上述兩種理論解釋,我們提出研究假設如下:

假設1:內地高校港澳臺生的性格特征對其中華文化認同有著積極影響。

假設2:內地高校港澳臺生所處的社會化環境對其中華文化認同有著積極影響。

二數據來源、變量測量與方法

(一)數據來源

本研究數據主要來自課題組在2021年7—8月對H大學、J大學兩所僑校的問卷調查。選擇這兩所學校做調查的原因:一是它們的港澳臺生比例相對較高;二是它們對港澳臺生的中華文化認同教育工作比較重視、開展時間較長、比較有典型性。本輪調查共發放問卷300份,回收有效問卷240份。在240份有效樣本中,男生占48.3%,女生占51.7%。港、澳、臺生比例分別是31.6%、47.4%、21%。

考慮到文化認同的核心是價值觀認同問題,問卷調查法雖然能讓我們迅速了解受訪對象的態度,卻很難了解受訪者的認同結構及其內心世界,訪談法能讓我們走進受訪者的內心世界,理解他們價值觀認同的情境性因素。因此,為彌補問卷調查的不足,我們在調研中還運用了深度訪談、重點訪談等資料收集方法,共訪談港澳臺生36人次。選擇多少人次主要考慮資料的飽和度。當受訪對象無法提供新的信息,訪談資料呈現多次重復,且達到研究需要時,我們就不再選取新的訪談對象。訪談內容主要包括受訪者對中華文化的了解、態度、情感、生活實踐等。

(二)變量測量

1.被解釋變量

本研究的被解釋變量是“港澳臺生中華文化認同”。文化認同是一個主觀性比較強的問題,包含個體對某種文化的認知偏好、情感歸屬、日常生活實踐等多層面內涵。參照相關文獻和前期試調查的結果,我們選取了19個問題來測量被解釋變量。這些問題主要是:“喜歡接觸中國書法繪畫”“喜歡接觸中國戲曲”“喜歡接觸中華文化書籍”“喜歡接觸《中國詩詞大會》《典籍里的中國》等創新綜藝”“喜歡接觸內地創作的影視作品”“為自己是中華民族成員而感到高興”“很高興自己擁有中華文化背景”“為中華文化及其取得的成就而感到自豪”“很清楚中華民族成員這一身份對于自身的意義”“對中華文化有較深的依戀”“對中華文化有強烈的歸屬感”“愿意積極學習和傳播中華文化”“當他人對中國形象有誤解時,我愿意積極解釋”“經常參觀故宮等內地文化景點”“經常購買內地的食物”“穿過漢服”“經常購買內地旅游文創產品”“經常說普通話”“有慶祝傳統節日的習慣”。

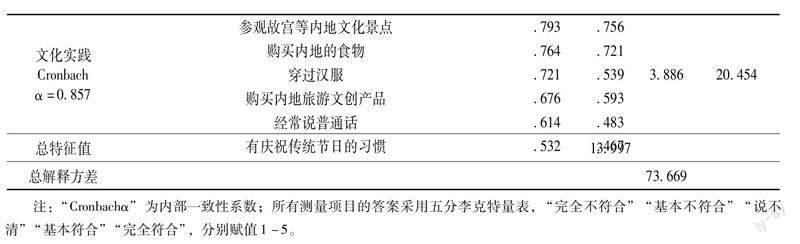

參照李克特量表,我們將19個問題的答案設計為“很不同意、比較不同意、說不清、比較同意、很同意”五分量表,從低到高分別賦值1~5分。為避免個別變量的隨機擾動和模型冗雜,我們對19個項目進行探索性因子分析。因子分析前,首先進行了KMO檢驗和巴特利球體檢驗,KMO值達到0.93,這說明因子分析是適合的。因子分析結果參見表2,表2的結果顯示19個項目具有較好的效度;三個因子內部項目的Cronbach系數都大于0.8,這也表明變量具有較高的信度。

2.解釋變量

為了更清晰地揭示港澳臺生中華文化認同的影響因素,結合上述的理論假設,本項目在解釋變量的設計上主要從性格特征、社會化環境兩個方面進行探究。

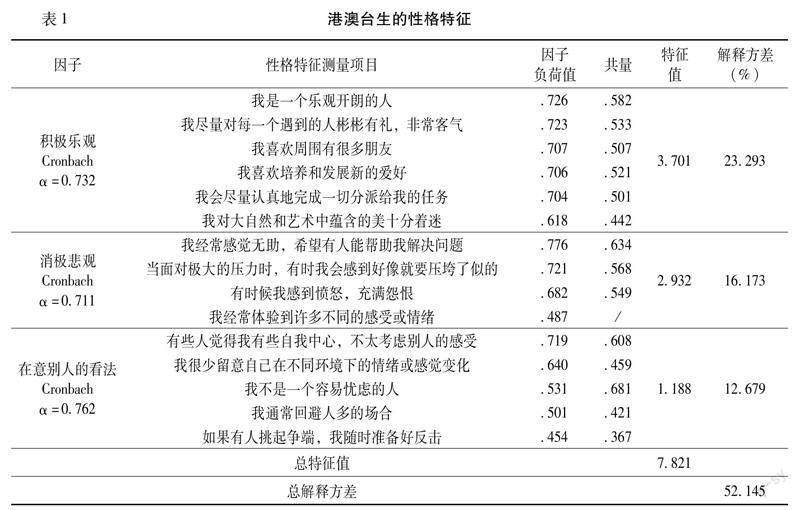

我們參照大五人格量表,選取15個問題測量性格特征,答案設為“非常不符合=1,比較不符合=2,說不清=3,比較符合=4,非常符合=5”。我們通過主成分分析法對內地高校港澳臺生性格特征的15個項目進行探索性因子分析。KMO值達到0.798,也符合因子分析的要求。經最大方差旋轉,15個項目可提取三個因子,分別命名為“積極樂觀因子”“消極悲觀因子”“在乎別人看法因子”。“積極樂觀因子”包括6個項目,“消極悲觀因子”包含4個項目,“在意別人看法因子”包括5個項目(詳見表1)。三個因子的特征值分別為3.701、2.932、1.188,總解釋量為52.145%,信度都大于0.7。

社會學中的社會化理論認為,社會化必需的外部社會環境條件是指影響和作用于個體思想觀念、心理特征和行為方式的全部社會因素,主要包括家庭、學校、同齡群體和大眾傳播媒介等。因此,關于社會化環境的變量測量,我們主要根據上述四個因素來選取測量指標。具體包括:家里長輩普及中華文化的頻率;所在高校開設有關中華文化理論課程的頻率、所在高校組織有關中華文化實踐活動的頻率;通過媒體對中華文化消息及活動的接觸程度、同輩群體向你傳播中華文化的頻率。參照李克特量表,我們將這5個問題的答案設計為“從不、較少、一般、較多、經常”五分量表,從低到高分別賦值1~5分。

3.控制變量

本研究還加入性別、受教育地是否港澳臺、普通話水平等人口經濟社會屬性作為控制變量。其中性別、受教育地是否港澳臺均為虛擬變量(1=男生,0=女生;1=是,0=否)。普通話水平處理為連續變量(非常差=1,比較差=2,中等=3,比較好=4,非常好=5)。

(三)分析方法

本研究主要運用SPSS軟件對問卷數據進行統計分析。分析策略包括描述性統計分析、探索性因子分析、信度分析和回歸分析。考慮到本研究的目標是為了揭示港澳臺生中華文化認同的生成機理,針對本研究主要變量的數據屬性,我們將通過最小二乘法(OLS)進行模型擬合和假設檢驗式的量化研究,求解港澳臺生中華文化認同的影響因素。

三港澳臺生中華文化認同的結構與特質

(一)中華文化認同的結構維度

如上所述,為更好地了解港澳臺生中華文化認同的結構,我們采用主成分分析法對內地高校港澳臺生中華文化認同的19個項目進行因子分析。經最大方差旋轉,我們可以發現,港澳臺生中華文化認同結構由文化認知偏好、文化情感、文化實踐三個因子組成。文化認知偏好因子包含5個測量項目,文化情感因子包含8個測量項目,文化實踐因子包含6個測量項目(詳見表2)。

(二)中華文化認同的特征

1.文化認知偏好

文化認知偏好是個體或群體主動了解、熟悉、接觸文化知識體系的態度。測量某個群體對某種文化的認知偏好程度,精神文化比物質文化更有說服力。因為,物質文化更多是淺層的,而精神文化是深層次的。因此,我們側重從精神文化層面,調查港澳臺生對精神文化的認知偏好情況。數據分析表明(見表3),多數港澳臺生對中華精神文化的了解,以偏好影視作品為主,偏好書法、繪畫、戲曲、書籍的較少。比如,僅有26.3%的受訪者明確表示“喜歡接觸中國書法繪畫”,18.8%的人明確表示“喜歡接觸中國戲曲”,45.8%的人認為“喜歡接觸中華文化書籍”,37.4%的人表示“喜歡接觸《中國詩詞大會》《典籍里的中國》等文化創新綜藝”,而有58.3%的人表示“喜歡接觸內地創作的影視作品”。

訪談發現,部分港澳臺生喜歡觀看《西游記》《三國演義》等反映傳統文化的影視作品,部分學生喜歡觀看《地道戰》《亮劍》等反映革命文化的影視作品。有個臺灣學生說,“我很喜歡看抗日題材的內地影視作品,比如《亮劍》,里面的李云龍、楚云飛都令人崇拜,他們身上的堅忍、剛強、有骨氣等品格值得學習。”(CDX,20210810訪談)可見,影視作品比較直觀,容易引起港澳臺生的關注,優秀影視作品對港澳臺生的中華文化認同影響比較顯著。

2.文化情感

文化情感體現的是個體或群體對某種文化的忠誠、自豪、熱愛、歸屬、依戀等心理狀態。調查數據顯示(見表4),大多數受訪的港澳臺生的中華文化情感是令人振奮的。76.3%的人表示“為自己是中華民族成員而感到高興”,78.4%的人承認“很高興自己擁有中華文化背景”,77.9%的人表示“為中華文化及其取得的成就而感到自豪”,77.1%的人表示“很清楚中華民族成員這一身份對于自身的意義”,70.1%的人表示“對中華文化有較深的依戀”,72.1%的人表示“對中華文化有強烈的歸屬感”,70.4%的人表示“愿意積極學習和傳播中華文化”,75.4%的人表示“當他人對中國形象有誤解時,愿意積極解釋”。

當然,我們也應該看到30%左右的港澳臺生的中華文化情感是需要增進的。

訪談資料顯示,多數受訪的學生對仁、義、禮、智、信等傳統價值觀是熱愛的,也為此感到自豪。有的學生說,我們中國是一個講仁義的國家,從不主動挑起戰爭、侵略別人,這點很好;有的學生說,我們中國是一個禮儀之邦,注重禮尚往來,這點對我們交朋友,很有幫助;有的學生說,我們中國是一個講信用的國家,“人而無信、不知其可”,這點讓西方人愿意和我們交友。(QHF,20210812訪談)從這些話語看,受訪學生對仁義、友善、誠信等傳統文化元素持積極肯定態度,認為優秀傳統文化對他們的生活是有幫助的。

3.文化實踐

在中華文化實踐方面,總體情況是積極向上的(見表5)。79.1%的港澳臺生經常參觀故宮等內地文化景點,82.9%的港澳臺生喜歡購買內地食物,37.4%的港澳臺生穿過漢服,51.2%喜歡購買內地旅游文創產品,82.1%的港澳臺生表示“經常說普通話”,73.8%的港澳臺生表示有“慶祝傳統節日的習慣”。

但是,我們也應看到仍然有近20%的港澳臺生日常較少說普通話,近30%的港澳臺生較少有慶祝傳統節日的習慣,約50%的港澳臺生較少購買內地旅游文創產品,超過60%的港澳臺生從不穿漢服。

價值觀是文化的精髓,馬克思曾經說過,全部社會生活在本質上是實踐的。實踐是價值觀形成的基礎。中華文化生活實踐對受訪學生的價值觀也起著重要的形塑作用。比如,有學生說,她從小到大,去過故宮好多次,深受故宮中庸文化的影響,自己也逐步形成看問題、做事情不偏不倚、不走極端的價值取向。還有學生說,平時有過中秋節的習慣,這讓她感受到家庭團聚的重要性,樹立家庭幸福是人生成功重要標志的價值觀。(HYX,20210815訪談)

四 港澳臺生中華文化認同的影響因素

為了深入地揭示港澳臺生中華文化認同的影響因素,以上述的文化認知偏好、文化情感和文化實踐為被解釋變量,以性格特征、社會化環境為主要的解釋變量,以性別、受教育地、普通話水平為控制變量,構建了多元線性回歸模型進行統計分析(見表6)。多重共線分析結果顯示,6個模型的方差膨脹因子(VIF)在1.032~6.453之間,說明不存在共線關系。

模型1、3、5是控制變量對被解釋變量的影響。模型2、4、6是在控制其它變量的前提下,核心解釋變量對被解釋變量的凈效應。表6的統計結果顯示:

(1)從模型的擬合效果看

三個主要模型均有超過20%的被研究變量的方差得到解釋,其樣本決定系數在0.001水平上具有統計顯著性,說明所構建的模型對港澳臺生中華文化認同具有較好的解釋能力。

(2)控制變量對港澳臺生中華文化認同的影響性質和程度

首先,性別對港澳臺生的中華文化認知偏好、文化實踐具有積極的顯著影響。文化認知偏好方面,在控制其它變量的情況下,男生比女生更喜歡接觸中國文化;文化實踐方面,男生比女生的得分更高。這可能是因為男生比女生接觸中華文化的頻率更多、程度更深。但是,性別對港澳臺生中華文化情感的影響不具統計顯著性。

其次,“受教育地是否港澳臺”對港澳臺生的中華文化認同具有多維的影響。“小學在港澳臺就讀”的學生在中華文化情感、文化實踐方面的得分顯然比較低。“高中在港澳臺就讀”的學生在文化情感方面的得分也明顯較低。“初中在港澳臺就讀”的學生對其中華文化認同的影響不具統計顯著性。

最后,普通話水平越高的學生對中華文化的偏好更明顯,在中華文化實踐方面的得分也更高。這可能是因為普通話有助于港澳臺生更緊密地接觸中華文化。但是,“普通話水平”對港澳臺生中華文化情感的影響不具統計顯著性。

(3)性格特征對港澳臺生中華文化認同的影響性質和程度

首先,“性格樂觀因子”的得分越多,港澳臺生的中華文化認知偏好、文化實踐的得分也越高。這可能是因為性格比較樂觀的學生對中華文化認同的了解、參與也更積極。但是,“性格樂觀因子”對港澳臺生中華文化情感的影響不具統計顯著性。

其次,“性格悲觀因子”對中華文化情感具有消極影響,性格越悲觀的學生對中華文化的情感也越弱。“性格悲觀因子”對文化認知偏好、文化實踐的影響不具統計顯著性。

最后,“在乎別人看法因子”對中華文化認同沒有顯著影響。也就是說,“是否在意別人怎么看自己”與港澳臺生的中華文化認同沒有統計相關性。

(4)社會化環境對港澳臺生中華文化認同的影響性質與程度

其一,家庭環境對港澳臺生中華文化認同的三個項目都有影響,且影響范圍最大、程度最深。“家里長輩普及中華文化的頻率”越高,港澳臺生對中華文化也越了解、情感更深、參加實踐活動也更積極。

其二,學校環境影響的復雜性。“所在高校開設有關中華文化理論課程的頻率”對港澳臺生的中華文化認知偏好、文化情感有著積極顯著的影響,港澳臺生所在高校中華文化理論課的開設頻率越高,港澳臺生對中華文化的了解越多、情感也越深。但是,理論課開設頻率對學生的文化實踐并沒有顯著影響。令人奇怪的是,“所在高校組織有關中華文化實踐活動的頻率”對港澳臺生中華文化認同的三個維度都沒有顯著影響。可能的原因是高校組織的文化實踐活動效果還差強人意,難以入腦、入耳、入心。

其三,媒介環境對港澳臺生中華文化認同的不同層面也都具有積極影響。港澳臺生“通過媒體對中華文化消息及活動的接觸程度”越多,他們對中華文化越了解、認同感越深、參加文化實踐活動越積極。可見,媒介環境的影響也是比較大的。但是通過標準回歸系數比較,我們可以發現,媒介環境對港澳臺生中華文化認同的影響仍然弱于家庭環境。

其四,同伴群體的影響較單一。“同輩群體向你傳播中華文化的頻率因子”每增加一分,港澳臺生中華文化情感的得分就上揚0.264分,這在0.01水平上具有統計顯著性。換言之,港澳臺生對中華文化的情感認同受到同輩群體的影響是比較大的。但是,同輩群體對港澳臺生的文化認知偏好、文化實踐的影響都不具統計顯著性。

五 結論與展望

(一)研究結論

本研究運用H大學、J大學兩所僑校的問卷調查,描述分析港澳臺生中華文化認同的結構、特征,并用假設檢驗式的量化研究揭示港澳臺生中華文化認同的形成機理。探索性因子分析表明,港澳臺生中華文化認同包括文化認知偏好、文化情感、文化實踐三個維度。統計描述分析表明,在文化認知偏好方面,喜歡接觸感官性、視覺性的文化作品較多,深層次的文化偏好較少。在文化情感方面,大多數港澳臺生對中華文化有較強的自豪感、歸屬感和效能感。在文化實踐方面,港澳臺生在日常生活中踐行中華文化的情況是積極向上的。多元線性回歸結果表明,港澳臺生中華文化認同的影響因素是多維、復雜的。在人口特征方面,性別對港澳臺生的中華文化認知偏好、文化實踐具有積極的顯著影響。小學、高中階段的受教育地是港澳臺的學生在中華文化情感、文化實踐方面的得分相對較低。港澳臺生的普通話水平與其中華文化認同偏好、文化實踐具有正相關。在性格特征方面,性格比較積極樂觀的學生也更喜歡接觸中華文化,在生活中更主動踐行中華文化;性格消極悲觀的學生對中華文化的情感也越弱。在社會化環境方面,家庭環境對港澳臺生中華文化認同的影響范圍最大、程度最深。“所在高校開設有關中華文化理論課程的頻率”對港澳臺生的中華文化認知偏好、文化情感有著積極顯著的影響,但對文化實踐的影響沒有統計意義。港澳臺生“通過媒體對中華文化消息及活動的接觸程度”越多,他們對越喜歡接觸中華文化、認同感越深、參加文化實踐活動也越積極。港澳臺生對中華文化的情感認同受到同輩群體的影響是比較大的。但是,同輩群體對港澳臺生的文化認知偏好、文化實踐的影響都不具統計顯著性。

本研究具有一定的學術意義,可以為港澳臺生中華文化認同的生成過程提供理論解釋和實證經驗,推進了同類研究的知識增長。以往的文獻通常將大學生作為研究群體,很少針對港澳臺生的專門研究。此外,相關文獻要么偏向微觀角度,探討個體的人口經濟社會屬性對大學生中華文化認同的影響,要么偏向宏觀角度,探究外部環境對大學生中華文化認同的影響。本研究表明,港澳臺生中華文化認同既受到個體人口特征、性格特征等內部因素的影響,也受到家庭、媒體、學校、同伴等外部因素的影響。這種“雙重影響”說明單純從內部決定論或者外部型塑論來認識港澳臺生中華文化認同的過程都是有失偏頗的。

本研究還具有較強的實踐價值:對高校或相關政府部門增進港澳臺生中華文化認同具有一定的工作啟示。第一,通過性格測試量表和日常的教育實踐觀察,對港澳臺生進行分類培養。將積極樂觀的學生與消極悲觀的學生結對子,引導前者帶動后者,主動接觸中華優秀傳統文化,積極參加文化活動,提升他們的文化情感。第二,通過家校聯合,提升港澳臺生的中華文化認同水平。家庭是第一所學校,對港澳臺生的文化認同影響最大。高校應該聯合社會組織或相關政府部門創新工作機制和傳播形式,積極向港澳臺生家庭傳播中華文化、舉辦中華文化的家長工作坊、家長論壇等活動。第三,抓好中華文化理論課程的建設工程。包括增設課程數量、增加授課次數、提升課程質量。以一流課程建設為契機,開發中華文化理論課程群,通過線上、線下或混合式教學等形式,推出中華文化的國家級“金課”。第四,提升中華文化實踐活動的質量。針對港澳臺生偏好視覺感官類文化,可將中華書法、繪畫、戲曲、書籍等深層文化融入體驗式的文化實踐活動。比如,近年來的中華文化“尋根之旅”就是一種比較好的做法。第五,加強主流媒體對中華文化的宣傳,占領網絡主陣地。“00后”的港澳臺生接觸更多的是新媒體,時間、注意力主要被抖音、微信、QQ等新媒體占據。一方面相關政府部門、高校要建設好自己的官方新媒體,將中華優秀傳統文化以喜聞樂見、生動活潑的形式融入新媒體,吸引港澳臺生樂于接觸、學習甚至參與創造;另一方面文化監管機構也要加強對新媒體的監督。

此外,本研究也有助于我們在增進港澳臺生的中華文化認同中鑄牢中華民族共同體意識。中華文化認同研究的最終目標是為了鑄牢中華民族共同體意識。鑄牢中華民族共同體意識,核心是要鞏固中華文化認同。一是通過增進港澳臺生的中華文化認同,整合、凝聚中華民族共同體意識的強大力量。港澳臺生是中華文化海外傳播的重要力量,也是中華民族共同體的重要組成部分。他們在內地學習生活,受到中華文化的熏陶、教育,對中華文化認同也逐步增強,這有助于他們強化中華民族共同體意識。二是厚植中華民族共同體意識的文化底蘊。中華文化博大精深、源遠流長,包含中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化,為中華民族共同體意識提供了豐富的營養。可重點引導港澳臺生認識、熱愛、實踐這三種文化。三是鑄牢中華民族共同體意識的文化基因。文化基因包括共同的歷史記憶、文化符號和核心價值觀。在共同的歷史記憶方面,加強港澳臺生對中華文明史的教育引導,以強化“我們是炎黃子孫”“我們是一家人”等觀念,為鑄牢中華民族共同體意識打下情感基礎。在文化符號方面,積極組織開展中華文化符號宣傳、教育等活動,引導港澳臺生使用國家通用語言,為鑄牢中華民族共同體意識打下思想基礎。在核心價值觀方面,要將社會主義核心價值觀落小落細落微,以潤物細無聲方式將核心價值觀融入到港澳臺生的日常生活實踐中。

(二)研究展望

本文仍然存在一定的研究局限,這也為將來的研究提供啟示。首先,受限于調查對象的特殊性,問卷樣本量較少。今后可在不同類型的高校做大規模的問卷調研,同時增加深度訪談,采用混合研究解釋港澳臺生中華文化認同的影響機制,提升研究質量和深度。其次,本文采用的是橫截面數據,只代表受調查對象某一時點的狀態,未來研究可運用實驗研究或縱貫研究的方法驗證港澳臺生的個人特征、性格特征、社會化環境與其中華文化認同的關系。同時,對港澳臺生進行分類別考察,比較港澳臺生中華文化認同是否存在內部差異。最后,本文對中華文化認同的測量指標也相對局限,今后可在多輪調研和相關理論挖掘的基礎上構建更有效的指標體系。

Decoding the Chinese Cultural Identity of Hong Kong,

Macao and Taiwan Students in Mainland Universities

SUN Qiong-ru

Abstract: The Chinese cultural identity of college students is related to the inheritance, dissemination and innovation of Chinese excellent traditional culture. As a special group of college students, the students from Hong Kong, Macao and Taiwan in mainland universities are an important force for the overseas spread of Chinese culture and an important object for forging the sense of Chinese national community, but their Chinese cultural identity has not received enough attention and research. Through a questionnaire survey of two overseas Chinese universities in the mainland, we can find that the cultural cognitive preference of Hong Kong, Macao and Taiwan students in mainland universities is mainly based on visual sense; Cultural emotion shows a strong sense of cultural pride, belonging and efficacy; The performance of cultural practice is positive. The influencing factors of Chinese cultural identity of Hong Kong, Macao and Taiwan students in mainland universities include both individual personality and social environment. Based on this “double influence”, we should enhance the Chinese cultural identity of students from Hong Kong, Macao and Taiwan in mainland universities through multiple channels such as family, school, media, peers, and individual character shaping.

Keywords: mainland universities; Hong Kong, Macao and Taiwan students; Chinese cultural identity

【責任編輯:龔桂明】