重疊式三角吻合在完全腹腔鏡右半結腸癌根治術中的應用

蔡澤華,陳健松,詹慶華,李東松

(潮州市人民醫院1.胃腸外科2.肝膽外科,廣東 潮州 521011)

右半結腸癌是消化道常見的惡性腫瘤之一,包括回盲部癌、升結腸癌及結腸肝曲癌。對于早、中期腫瘤及部分有并發癥的晚期腫瘤,手術是最為重要的治療手段。隨著醫學的發展,尤其是腹腔鏡技術的進步,右半結腸癌根治性切除術也逐漸由既往的開腹手術向腹腔鏡輔助手術發展,部分醫院已經實現開展完全腹腔鏡下手術。除了腫瘤的切除、淋巴結的清掃以外,消化道重建也是右半結腸癌根治術的重點,其關系到患者術后的并發癥及療效。三角吻合是消化道重建方式之一,起初應用于胃癌根治術中,后來部分學者將其應用于腹腔鏡結直腸癌根治術中,并取得了一定的效果[1-2]。本研究將重疊式三角吻合應用于完全腹腔鏡右半結腸癌根治術中,并與經典腹腔鏡輔助右半結腸癌根治術進行比較,現對結果進行報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年1 月至2021 年6 月在潮州市人民醫院住院并行右半結腸癌根治性切除術的右半結腸惡性腫瘤患者共94 例,收集每例患者的臨床、病理資料。納入標準:(1)術前腸鏡及病理檢查證實為回盲部癌、升結腸癌及結腸肝曲癌;(2)術前未發現肝、肺、腦等器官的轉移;(3)術前無腸梗阻、腫瘤大出血。排除標準:(1)有肝、肺、腦等遠處轉移;(2)有新輔助化療或放療史;(3)行傳統開放性手術或腹腔鏡中轉開腹手術;(4)合并腸梗阻、腫瘤大出血;(5)腫瘤有多發病灶。最終納入病例70 例,按其采用的手術方式分為兩組,觀察組35 例,采用重疊式三角吻合完全腹腔鏡右半結腸癌根治性切除術;對照組35 例,采用常規體外吻合的腹腔鏡輔助右半結腸癌根治性切除術。觀察組:男性20 例,女性15 例;平均年齡(59.50±6.54)歲;合并高血壓和/ 或糖尿病7 例;腫瘤TNM 分期Ⅰ期5 例,Ⅱ期17 例,Ⅲ期13 例;腫瘤位于回盲部9 例,升結腸16 例,結腸肝曲10 例;平均身體質量指數(Body Mass Index,BMI)(21.92±5.38)kg/m2。對照組:男性16 例,女性19 例;平均年齡(57.10±7.32)歲;合并高血壓和/ 或糖尿病5 例;腫瘤TNM 分期Ⅰ期6 例,Ⅱ期15 例,Ⅲ期14 例;腫瘤位于回盲部11 例,升結腸17 例,結腸肝曲7 例;平均BMI(22.13±5.47)kg/m2。兩組患者的性別、年齡、基礎性疾病、腫瘤分期、腫瘤位置及BMI 等各項指標相比,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者一般資料的比較

2 手術及圍手術期處理方法

2.1 術前準備

兩組患者術前均予完善相關檢查(血常規、尿常規、大便常規、肝腎功能、凝血功能、心臟彩超、ECG、胸腹部CT 增強掃描、CEA 及Ca19-9 等腫瘤標志物檢測),改善營養狀況。術前一天口服瀉藥,手術當天早晨清潔灌腸、留置尿管(不剃毛,不留置胃管),手術前30 分鐘預防性使用抗生素。

2.2 手術情況

2.2.1 麻醉、體位及Trocar 位置 兩組患者均進行氣管內插管麻醉,取平臥位,兩腿分開。臍下緣置入10 mm Trocar 作為觀察孔;臍上5 cm 左腋前線處置入12 mm Trocar 作為主操作孔,左側反麥氏點置入5 mm Trocar 作為副操作孔。在上述兩孔的右側對稱位置分別置入5 mm Trocar 作為輔助操作孔。

2.2.2 腫瘤切除及淋巴結清掃 兩組均采用中間入路,先在腸系膜上靜脈表面打開后腹膜,進入Toldts 間隙,解剖出回結腸動靜脈、右結腸動靜脈、結腸中動靜脈右支,并將血管結扎、切斷。清掃相應的淋巴結。完整游離末端回腸系膜、升結腸系膜及右側橫結腸系膜。從回盲部開始分離右側側腹膜,向上達結腸肝曲,然后再向內側分離,與內側分離好的區域會合。分離胃結腸韌帶、肝結腸韌帶,由頭側向尾側游離橫結腸、升結腸系膜,直到完全游離好預切除的腸管。觀察組在距回盲部約15 cm 處以腹腔鏡直線切割閉合器離斷回腸,再閉合切斷橫結腸。完整切除回盲部、升結腸、橫結腸右半部分。對照組將上述組織取至體外切除。

2.2.3 消化道重建 觀察組:修剪好腸系膜,以碘伏紗布消毒腸管斷端,然后將回腸斷端與橫結腸斷端靠攏。以3-0 薇喬線縫合固定距回腸斷端約8 cm 處腸管與橫結腸斷端,然后評估吻合口張力狀況。如果存在吻合口張力較大的情況,則繼續修剪腸系膜,使兩斷端腸管處于盡可能松弛的狀態,以保證吻合口無張力。修剪腸系膜時注意保護好供血血管,確保吻合口血運良好。于回腸斷端對系膜緣閉合處和相對應位置的橫結腸對系膜側做8 mm 切口,再次以碘伏紗布消毒切開的腸腔。將一次性使用腔鏡下直線型切割閉合器釘倉打開,兩側分別從切口處置入回腸及橫結腸,調整好長度及角度,然后夾閉。打開保險,激發切割閉合器按鈕,完成兩處對系膜側腸管的切割及吻合。將吻合處的腸壁及黏膜提出并充分顯露,檢查其有無出血,有出血則以電凝鉤燒灼止血,必要時以3-0 薇喬線縫合止血。將回腸與橫結腸共同開口作3 針間斷縫合,提起縫線,作相應的調整,然后以直線切割閉合器關閉兩段腸管共同開口,回腸與橫結腸吻合至此完成。再于恥骨聯合上2 ~3 cm 處做橫切口,逐層切開腹壁并取出標本,然后縫合切口,重新建立氣腹。對照組:經右中腹部腹直肌切口進入腹腔,將游離好的腸管拉至切口外,切除回盲部、升結腸、橫結腸右半部分。修剪好腸系膜,于回腸斷端置入管型消化道吻合器底座并予荷包縫合固定。經橫結腸斷端置入吻合器主桿,在距斷端約5 cm 處對系膜側穿出,與底座套緊后激發完成吻合。以3-0 薇喬線間斷縫合吻合口漿肌層,再以3-0 薇喬線全層連續縫合橫結腸斷端,并行漿肌層間斷縫合。以3-0 絲線縫合腸系膜裂孔,然后將腸管放回腹腔內。縫合切口,重新建立氣腹。

2.2.4 術后處理 術后予持續吸氧、心電監護10 個小時。在術后48 小時內,患者均給予預防性使用抗生素。術后第1 天拔除尿管,注意按摩雙下肢,預防深靜脈血栓形成。行肢體功能鍛煉,先活動四肢,再進行坐位訓練,逐步擴展至床邊站立及攙扶下行走。患者胃腸功能恢復后,逐步恢復進食,從少量流質飲食至半流質飲食。注意觀察切口及引流管情況,并依引流情況決定拔除引流管時間。

2.3 觀察指標

比較兩組患者的手術時間、肛門恢復排氣時間、切口長度、切口疼痛程度、術后吻合口漏、吻合口出血、腹腔內感染等并發癥的發生率。切口疼痛的評價采用VAS 評分。

2.4 隨訪

采用電話與門診相結合的方式進行隨訪,電話隨訪主要了解患者的飲食、大便及有無腹脹、腹痛等消化道不適癥狀等情況。門診隨訪則以體格檢查及查胸片、血常規、腫瘤標志物等為主。每半年行腹部CT掃描一次,術后第一年行腸鏡檢查。

2.5 統計學方法

采用SPSS 19.0 軟件對研究所得數據進行統計學分析,計量資料以均數± 標準差表示,組間比較采用t檢驗。計數資料用百分比(%)表示,組間比較采用χ2 檢驗及其校正公式或Fisher 確切概率法。等級資料組間比較使用秩和檢驗。檢驗水準為α=0.05。

3 結果

3.1 兩組圍手術期相關指標的比較

觀察組的手術時間、肛門恢復排氣時間分別為(183.23±10.50)min、(63.43±7.12)h,對照組的手術時間、肛門恢復排氣時間分別為(184.54±8.73)min、(65.29±7.52)h,兩 組 相比較無顯著差異(P>0.05)。觀察組的切口長度為(4.47±0.44)cm,短于對照組的切口長度〔(5.66±0.58)cm〕,P<0.05。觀察組術后第1、3、5 天的VAS 評分為(3.31±0.68)分、(2.34±0.64)分、(0.77±0.60)分,對照組術后第1、3、5 天的VAS評分為(4.40±0.88)分、(3.03±0.75)分、(0.83±0.66)分;觀察組術后第1、3 天的VAS 評分均低于對照組,P<0.05。見表2。

表2 兩組圍手術期相關指標情況的比較(± s)

表2 兩組圍手術期相關指標情況的比較(± s)

組別 例數 手術時間(min) 肛門恢復排氣時間(h) 切口長度(cm) 術后VAS 評分(分)第1 天 第3 天 第5 天觀察組 35 183.23±10.50 63.43±7.12 4.47±0.44 3.31±0.68 2.34±0.64 0.77±0.60對照組 35 184.54±8.73 65.29±7.52 5.66±0.58 4.40±0.88 3.03±0.75 0.83±0.66 t 值 0.57 1.06 9.68 5.78 4.13 0.38 P 值 0.57 0.29 0.00 0.00 0.00 0.71

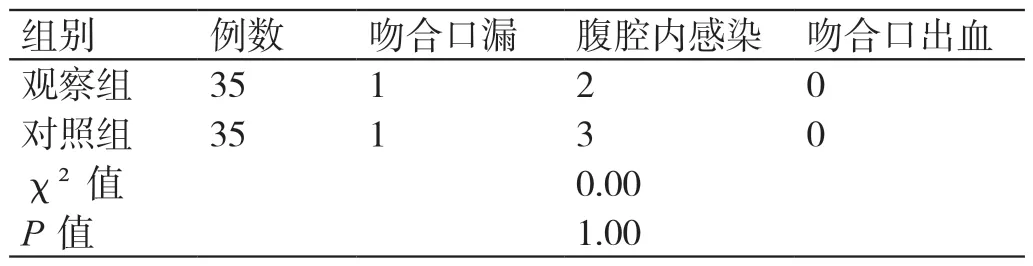

3.2 兩組術后并發癥發生情況的比較

觀察組中術后出現1 例吻合口漏、2 例腹腔內感染,無吻合口出血病例。對照組中術后出現1 例吻合口漏、3 例腹腔內感染,無吻合口出血病例。吻合口漏及腹腔內感染均較輕微,患者經過積極保守治療,包括保持引流通暢,加強營養支持,使用抗生素后,均完全治愈。在術后并發癥發生率方面,兩組相比較無顯著差異(P>0.05)。見表3。

表3 兩組術后并發癥發生情況的比較(例)

4 討論

腹腔鏡應用于消化道惡性腫瘤根治性手術中,具有創傷小、恢復快、并發癥少等優勢,同時還兼具切口美觀等優點,目前已經被廣泛應用于結直腸癌根治性切除手術中。消化道重建是結腸癌根治術的一個重要環節,大多數臨床醫生仍采用體外重建的方式,伴隨著腹腔鏡器械的研發及更新、外科醫生腹腔鏡操作技術的進一步提高,結腸癌根治術中行全腹腔鏡下消化道重建也逐漸應用于臨床工作之中。而消化道重建方式的選擇與手術效果及并發癥的關系非常密切,合適的消化道重建方式可以明顯減少患者術后短期及長期并發癥的發生率,提高手術成功率及臨床療效。三角吻合最先由日本學者應用于完全腹腔鏡胃癌根治術畢Ⅰ式胃腸吻合中(取得了良好的效果)[3]。有學者[4-5]將三角吻合應用于完全腹腔鏡結腸癌手術的消化道重建中,獲得了較好的短期臨床效果。但在空間較小的情況下,要進行消化道三角吻合的操作比較困難[6-7]。周海濤團隊[8-10]對傳統的三角吻合方式進行了改良,并將其命名為重疊式三角吻合。將其應用于完全腹腔鏡結腸癌根治術中,取得了良好效果,證實該消化道重建方法安全、有效。本研究顯示重疊式三角吻合患者手術切口的長度較經典腹腔鏡輔助手術患者短。部分患者的腸系膜血管較短、體型肥胖、術野顯露欠佳,在為其切除腸管及吻合腸管時,為了避免過度牽拉導致腸系膜損傷,故需延長腹部切口來方便進行下一步的游離及相關操作。較長的切口會增加患者術后的疼痛程度。完全腹腔鏡下手術對腹部牽拉較少,恥骨上橫切口在呼吸活動或腹內壓升高時所受到的刺激比腹部縱切口小,這些因素可一定程度上減輕患者的術后疼痛及不適感。另外,在腹腔內將腸管切斷,在將標本完全游離的狀態下選擇取標本切口的位置比較自由,可選擇有體毛覆蓋處等隱蔽的部位,這樣更有助于美觀。蘇昊等[11]認為腹腔鏡輔助手術組腸管需拖至體外進行吻合,這要求游離更多的腸管,加重了對患者的創傷,也增加了腸管缺血的風險。有學者[12-14]研究認為重疊式三角吻合能夠縮短手術時間及肛門恢復排氣時間。Jian-Cheng 等[15]認為,行完全腹腔鏡下結腸腫瘤根治性切除手術時,腹部切口的作用應該是用來取出標本,而不是用于進行手術相關游離、切斷、吻合等操作,這樣可以減少腹腔內臟器直接暴露在空氣中的時間,使腹腔內炎癥反應更輕,從而有利于術后腸蠕動功能的恢復。本研究結果顯示,兩組患者手術時間及肛門恢復排氣時間的差異無統計學意義,該結果需要進一步開展大樣本多中心隨機對照研究來證明。蘇昊等[16]通過研究認為,相對于體外重建,完全腹腔鏡下消化道重建在保證切緣足夠的情況下,能夠減少切除腸管的長度,而且在淋巴結清掃數目上無差異,兩種方法有相同的腫瘤根治效果。完全腹腔鏡下重疊式三角吻合需要在腹腔內切開、離斷腸管,并使用腹腔鏡下專用的直線型切割閉合器進行吻合,理論上增加了腹腔被腸內容物污染,并繼發腹腔內感染的可能性。但本研究中觀察組的腹腔內感染發生率并未增加。筆者認為手術中在切開腸管時周圍墊上紗布,及時將流出的腸內容物吸出,將標本及時裝進標本袋,并在術中做好嚴格的無菌操作,便可有效避免腹腔內感染這一并發癥的發生。同時,術中進行游離等操作時應減少器械對腫瘤的擠壓,做到無瘤操作,另外可以用紗布對腫瘤進行包裹或覆蓋,這也有助于減少腫瘤細胞種植的風險。

綜上所述,完全腹腔鏡右半結腸癌根治性切除術中采用重疊式三角吻合法進行消化道重建能夠減輕患者術后切口的疼痛感,切口長度也比較短,有利于美觀,同時該吻合方式并不增加圍手術期相關并發癥,是一種安全、有效的消化道重建方式。