RCEP成員國農業投資環境評價及投資對策研究

文春暉 馬凱玲

摘要:當前國際局勢加速演變,全球疫情導致農業產業鏈斷裂,我國農業“走出去”面臨現實困境,迫切需要厘清優勢區位及實施路徑。RCEP成員國已是我國對外農業投資的重點合作對象,本文基于改進的評價指標體系,并運用熵權 TOPSIS 法對 RCEP 成員國的農業投資環境進行評價分析,進而明晰中國海外農業投資對策。研究結果表明:發展中國家里,泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞四國綜合評分最高。柬埔寨、緬甸、越南、老撾、泰國的農業生產子環境分值最高;新加坡、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭五個發達經濟體,需聚焦產學研融合與智慧農業的發展、高科技農業園區的建立;農用生產資料的建廠、制造及銷售應以越南、泰國、老撾、柬埔寨、緬甸、印度尼西亞和文萊為主;對柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓的投資重點應著眼于農業示范項目的建立;面向文萊、馬來西亞和新加坡則應加強我國優質良種的推廣。未來應完善海外農業全產業鏈模式的形成,進而推動我國農業“走出去”進程。

關鍵詞:RCEP;熵權 TOPSIS法;環境評價;投資對策;全產業鏈模式

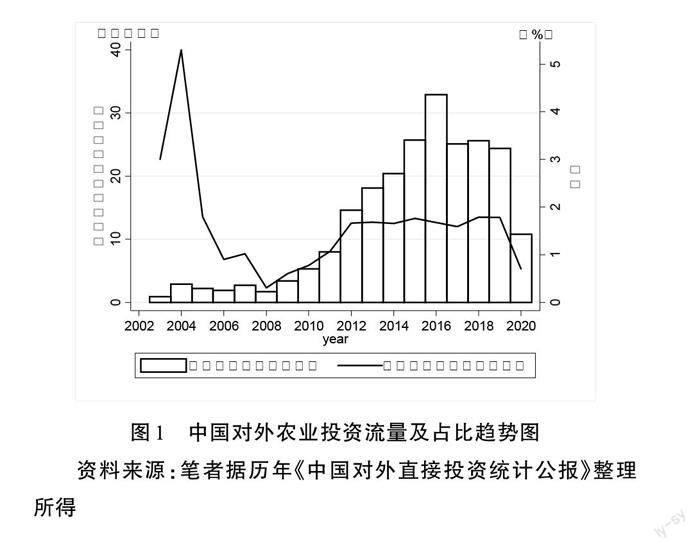

農業“走出去”是現今我國實施糧食安全戰略、建立海外糧倉的重要手段。但由于世界格局的深刻演變和不確定性加劇,我國對外農業投資存在現實瓶頸,優勢國家選擇及高效投資路徑尚未全然明晰。隨著《區域全面經濟伙伴關系協定》于2022年1月正式生效以來,RCEP 為我國農業“走出去”提供了投資便利化(韓劍和許亞云,2021)和投資自由化(張娟,2022;Li et al,2017)的平臺,對外農業投資壁壘進一步降低。同時,RCEP 成員國對于農業領域的負面清單做出了更高水平的開放承諾,我國對外農業投資迎來廣闊的發展空間。一方面,我國對外農業投資規模持續擴張(如下圖1所示),但投資流量占比全行業對外投資總額較小。另一方面, RCEP 成員國已是我國重要的農業投資經濟體。但受國際疫情的影響,中國對外農業投資陡然削減。如何在 RCEP 機遇下助推我國對外農業投資,明晰東道國的農業投資環境和厘清“投哪里”的優勢區位及“怎么投”的實施路徑,這既是需要研究探討的理論熱點,亦是亟待解決的現實難題。本文將通過構建指標體系創新性地對 RCEP 成員國的農業投資環境進行評價,從而明確我國對接 RCEP 的農業投資重點區域和投資路徑,為推動我國農業“走出去”提出對策建議以供參考。

一、相關研究文獻評述

(一)RCEP 協議下的中國對外農業投資

隨著中國人口持續增多、農用耕地資源有限和極端氣候與疫病的疊加,我國糧食安全問題將日益嚴峻,未來糧食供給面臨著不確定性和挑戰,由此催生出了農業走出國門的需求。在跨太平洋伙伴關系協定(TPP)破產的前提下,學者們的研究逐漸轉向東盟經濟體和RCEP 成員國,并一致認為RCEP 成員國將是我國農業“走出去”重點區域和未來深度整合亞太地區的重要平臺(姜曄,2019;Petri et al,2017)。同時,未來海外農業投資面臨愈加嚴峻的擴張形勢,亞太地區農業市場爭奪的激烈程度與日俱增(劉鈞霆,2014),東盟國家已是國際競爭的戰略點并在全球及 RCEP 經濟體中具有舉足輕重的地位(王勤和金師波,2022)。

我國與 RCEP 成員國間已具備一定的投資合作潛力。其一,RCEP 經濟體構成中發達國家較少,總體農業產業相對落后,發展中國家的背景迫切需要對農業生產的投資(Sabrine Dhahri and Anis Omri,2020)。其二,中國與 RCEP 成員國在農業領域上具備天然的互補優勢。我國在良種培育、種植養殖技術、生物防治、農業機械制造上具備先進經驗,與成員國富饒的自然資源形成了互補特征。其三,我國農業“走出去”通過技術、管理、技能的輸出,成立相應的投資項目,推動著當地農業生產與發展(Nianko et al,2021;Ahmed et al,2017; Walkenhorst,2000),實現著我國農業優勢產能的跨國轉移(劉鈞霆,2014),并促進成員國間的互利合作與資源的高效利用,推動雙贏局面的達成。

(二)對外農業投資與環境評價方法

研究對外農業投資動機及環境的文獻普遍認為,對外農業投資起源于農產品短缺視角下的增長性消費需求與有限農業資源的矛盾,我國農業進駐東道國市場以尋求互補資源為主要目的(高奇正等,2020;王麗和張偉玉,2020),東道國的市場環境對農業“走出去”存在著積極效應。合作雙方市場規模的擴大也將帶來投資增長(南楠等,2021), RCEP 為我國塑造了有利的國際條件(王夢霓和俞燕芳,2023;袁波等,2022),東道國的農業投資環境對我國制定農業“走出去”決策發揮著重要作用。

目前,評價東道國農業投資環境的方法各異。國外研究曾使用世界銀行投資環境評價法、“冷熱”國對比法(Geeta et al,2002)及道氏評估等,國內研究則曾出現主成分分析(夏昕鳴等,2020)、BP 神經網絡評價模型(汪晶晶等,2018)、突變級數法(謝國娥等,2018)等。其中,熵權 TOPSIS 法具有較強的客觀性。但因農業投資環境評價涉及范圍較廣,學者們并未有衡量一國農業投資環境的一致評價指標。部分學者曾構建政治環境、經濟環境、農業環境指標(趙捷和陳秧分,2021),更有學者加入基礎設施與公共服務環境進行分值的排序(胡殿毅等,2018)。但上述文獻未能將國際新局勢融入到研究對象的選取中,具有較大的應用局限性。

(三)對外農業投資與實施對策研究

在對外農業投資的區位選擇上,部分學者認為新加坡、馬來西亞、泰國擁有領先的投資環境(夏昕鳴等,2020;謝國娥等,2018)。但在不同的評價方法下,研究結論存在差異。胡殿毅等(2018)采用熵權 TOPSIS 法對東盟國家的農業投資環境進行分析,并表明東盟國家中的印度尼西亞擁有最佳的農業投資環境水平,而越南、新加坡和泰國次之。尚未達成一致的研究現狀給予了本文以探討意義。此外,中國對外農業投資的區位選擇影響因素廣泛,往往投資趨向法治完善的東道國(余姝等,2019),且需考慮當地的市場規模、自然資源、開放程度及宏觀經濟穩定性(姜小魚和陳秧分,2018)以及地緣政治經濟關系、基礎設施、資源稟賦、宏觀經濟情況、投資安全、營商效率、提升潛力(夏昕鳴等,2020)等維度。

在對外農業投資的實施路徑上,我國對外農業投資已涵蓋農業全產業鏈條,囊括種植養殖、農產品加工、農業生產技術研發,以及品牌建設和終端銷售等具體環節(方旖旎,2015),合作模式包含替代種植、訂單農業、土地租賃、股份合作和共建農業示范園等(楊東群和安昭麗,2020;徐雪高和張振,2015)。但中國與 RCEP 成員國的農業投資合作因當地發展狀況不同而存在著國別差異。基于農業基礎設施落后和糧食生產的現狀,中國與老撾、緬甸和柬埔寨開展農業合作的重點在于提高基礎設施水平和農業生產力,與泰國和越南需加強稻米產業科技合作(王懷豫等,2022),即我國涉農企業“走出去”的側重點應有所對應。

綜上所述,現有的文獻研究在我國對外農業投資、東道國環境評價、區位選擇和投資實施路徑上做了許多有益探討,但亦存在著一定的不足之處:第一,研究對象集中于東盟國家和“一帶一路”經濟體,探究中國與其農業投資合作要點,較少有研究關注 RCEP 成員國中日本、韓國、澳大利亞和新西蘭與我國的農業投資對策,缺乏對 RCEP 成員國的實證分析。第二,投資環境評價指標體系的構建集中于東道國宏觀環境維度的細分,缺乏對于微觀企業自身在東道國投資營商因素的考慮。第三,文獻僅將對外農業投資的環境評價和投資對策作為兩個割裂的過程進行分別考察,較少有將兩者結合起來分析的探討。鑒此,立足于我國農業“走出去”進程,本文以 RCEP 成員國作為研究對象,創新了農業投資環境指標體系的構建,并在評價分析農業投資環境的基礎上,結合我國與 RCEP 成員國的農業投資現狀及數據,進而明確對RCEP 成員國的農業投資對策。

二、RCEP成員國農業投資環境評價

(一)評價指標體系的構建

對外農業投資行為是微觀企業主體結合東道國宏觀環境因素與自身發展需求所做出的制度安排。在理論研究中,許多因素已被證實影響對外投資決策和區位選擇,例如政治局勢(郭衛軍和黃繁華,2020)、經濟條件(趙云輝等,2020;張述存,2017)等。而農業投資環境涉及領域廣泛,學者們尚未有衡量指標的一致共識。本文在借鑒已有研究成果(趙捷和陳秧分,2021;胡殿毅等,2018)的基礎上,結合 RCEP 成員國現時發展情況,采用政治與法律環境、經濟與市場環境、基礎設施環境、農業生產環境的宏觀維度,并加以企業營商因素環境維度,創新了農業投資環境指標體系的構建(如表1所示),力求維度選取的全面性與學術性,并采用熵權TOPSIS 法進行客觀性的賦權評價分析。

在具體細分指標的確定上,其一,世界銀行WGI指數被公認為衡量一國政府治理有效性及政局穩定性的官方度量,本文采用該六個衡量方式作為政治與法律子環境的二級指標。其二,在經濟與市場子環境中,GDP 與人口總數反映一國的市場規模,通貨膨脹率、利率及匯率水平反映貨幣流通的成本與經濟現狀,投資自由度和貿易開放度反映目標國對于外資進入的門檻。其三,企業自身營商子環境的指標選取借鑒自《世界銀行 Doing Business 報告》中的評價方式,本文選取開辦企業得分、少數投資者受保護得分、企業跨境經貿得分、合同執行得分、財產登記得分等五個指標來加以分析,充分反映了農業投資企業在當地營商的難易程度。其四,基礎設施子環境決定著農業投資行為所能利用的客觀物質條件。借鑒已有研究,本文采用交通運輸、網絡通信、衛生支出、電力接入等四個方面加以衡量。其五,在農業生產的投入端,據法國經濟學家薩伊的生產三要素理論,勞動、資本、土地是農業生產的供給要素。在農業生產效果端,農業增加值占比 GDP 與農業生產指數能夠衡量一國農業生產能力。綜上,本文評價指標體系的構建選取遵循客觀性與科學性。

與此同時,為剔除不同國家間經濟體量與市場規模對于評價結果的影響,本文在除經濟與市場子環境外的指標測度皆采用比率數值,并對指標體系中極個別的數據缺失采用 STATA 線性插值法進行填補。此外,為降低指標選取的誤差和提高評價體系的可靠性,本文在進行評價實證前對28個二級指標進行了有效性檢驗。數據結果顯示,KMO 值為0.842,介于0.8至0.9之間,表明指標選取程度合適。Bartlett 的檢驗中的P 值顯著小于0,表明樣本數據能較好地對指標進行測度。

(二)評價方法步驟

在熵權 TOPSIS 法中,信息熵值用于衡量二級指標的離散程度,離散程度越大的二級指標擁有著對指標體系更為顯著的影響,該二級指標被賦予的權重值也隨之愈高。在此基礎之上計算二級指標與最優及最劣向量之間的距離,進而得出評價分值。下文中的所有數據結果均使用 SPSSPRO 處理并自行整理得出。

1.本文中有14個被評價對象、28個評價指標,

初步構建原始指標矩陣如下:

2.數據無量綱化及正向化處理。為進行不同量級指標數據間的對比,剔除不同指標原始量綱帶來的影響,本文對數據指標進行歸一化處理。而評價指標體系中可分為正向指標和逆向指標兩類。其中,逆向指標的數值越大,表示該國投資環境越差。而正向指標數值越大即表示該國的投資環境越好。在本文構建的28個二級指標中,通貨膨脹率、實際利率、官方匯率①為逆向指標,本文對上述三個指標先進行正向化處理,再進行歸一化處理。相應的處理公式如下:

3.計算二級指標的比重Pij:

4.計算信息熵值Hj和信息效用值ej:

5.計算指標的權重Wj:

6.找出最優和最劣矩陣向量,構建標準化矩陣:

7.根據加權標準化矩陣確定正負理想解:

8.計算各個評價對象與正負理想解之間的歐氏距離。評價對象到正理想解 D 的距離為 Q ,到負理想解 D-j 的距離為Q-j 。具體公式為:

9.計算評價對象與最優方案的接近程度Mj。該數值越大,表明該國農業投資環境越好。

(三)農業投資環境評價結果及分析

1.農業投資環境綜合評價結果

在個體比較方面,RCEP 成員國的農業投資綜合環境表現各異。其一,經濟優勢造就新加坡、澳大利亞、新西蘭、日本和韓國的較高排名。新加坡、澳大利亞、新西蘭的耕地資源相對匱乏②,但發展先進與政局穩定的正向效應強于農業資源不足的負向影響。其二,相較于上述五個發達經濟體,東盟國家排名靠前的依次為泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞。泰國作為傳統農業大國,享有“東南亞糧倉”的美稱。據世界銀行數據,泰國近年來的農業就業人員占比就業總數維持于30%左右的水平,國內農業勞動力資源充裕。馬來西亞屬于中高收入經濟體③,該國對農業投資存在優惠政策與稅收制度,農業企業可申請新興工業地位或投資稅務補貼,獲得新興工業地位稱號即可享受為期5年的所得稅部分減免。據《1967年所得稅法》,農業投資者亦可申請資本補貼和建筑補貼。越南經濟發展良好,2020年度 GDP 增長率為2.94%,為全球疫情下仍然保持正向增長的國家之一。印度尼西亞農業用地占比土地總面積為33.18%,人均可用耕地面積0.096公頃,農業資源位處東盟國家的中上水平。其三,菲律賓、緬甸、老撾、柬埔寨、文萊的綜合農業投資環境分值較低。與菲律賓和老撾同屬于中低收入經濟體的國情不同,文萊屬于高收入經濟體,但國土面積偏小致使耕地資源有限。而柬埔寨和緬甸的基礎設施建設不完善導致農業投資優勢缺乏。

在動態變化方面,大部分 RCEP 成員國的農業投資環境得分有所上升,由此體現國家間逐年增強的農業發展重視力度及投資領域開放強度。一方面,東盟各國的《投資法》中皆將農業列為鼓勵投資的重點領域。其中,越南和柬埔寨排名上升幅度較大。越南的《關于企業對農業和農村投資的鼓勵政策的議定》中曾指出:企業租用國家土地、水面以實施特別優惠投資的農業項目,可免除自獲得批準之日起三分之二租期時間的土地、水面租金。期間越南吸引的外商農業投資項目促進了農業生產對象多樣化、優質品種推廣化、農業生產技術與生產方式的升級,有所改善的農業投資環境附加經濟增長效應推升了評價排名。另一方面,在發達經濟體中,韓國和新加坡的排名動態有所上升,日本和澳大利亞呈現下滑趨勢,而新西蘭則表現持平狀態。

2.政治與法律子環境評價結果

在2003—2020年期間,國際對話協商機制的融合與社會變革的演進促進了 RCEP 成員國的政局穩定及法治完善。但基于地理區域和政治體制的不同,成員國個體間政治與法律子環境差異顯著。其一,日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和新加坡五個發達經濟體的政治法律制度較為完善、政策透明度較高,排名得分位于十四個國家前列。且上述國家在樣本考察期間未見排名波動,政治與法律子環境較為穩定。其二,柬埔寨的多個政黨博弈、老撾的腐敗治理力度有待提升等事實致使評分較低。而緬甸政治局勢長期不明朗、政治危機頻發、社會秩序混亂,因素間聯合作用導致其政治與法律環境最為落后。其三,近年來印度尼西亞通過改善低效的行政從而提高政策執行效率,加之與日俱增的旺盛消費,其排名動態有所上升。

3.經濟與市場子環境評價結果

一國對外開放程度決定著外資進入的門檻,東道國當地的經濟基礎決定對外農業投資項目的運營,我國涉農企業境外投資愈加注重東道國的宏觀經濟市場與人口消費能力,以獲取規模收益。與前述政治與法律子環境相似,五個發達國家的經濟與市場子環境分值較高,但新西蘭排名較為靠后,國內人口稀薄致使市場規模偏小,且近年來通貨膨脹率持續攀升,2020年按消費者價格指數衡量的年通脹率已達1.71%,遠高于其余 RCEP 發達經濟體的通脹水平。此外,東盟十國的投資自由度與貿易開放度不及發達國家,總體國內生產總值水平位處低位。其中,印度尼西亞、泰國和馬來西亞的排名較為靠前,印度尼西亞的經濟與市場子環境綜合得分最為可觀。作為東盟經濟體中人口最多的國家,印度尼西亞2020年度人口總數高達2.73億人,GDP 高達10276.62億美元,擁有著巨大的生產消費潛力。而柬埔寨、越南、緬甸、老撾排名靠后,越南在樣本考察期內排名大幅提升,中國對其農業投資具備一定的增長潛力和發展前景。

4.企業營商子環境評價結果

在對外農業投資企業的視角中,營商子環境關乎投資項目的創立、運營與績效,良好的營商環境將為農業投資產生“引力效應”。數據分析結果顯示,其一,新西蘭營商環境位列第一,企業投資生產具備較強的國際競爭力。日本、韓國、澳大利亞和新加坡營商環境良好。其二,馬來西亞、泰國、越南、印度尼西亞的企業營商環境得分排名較為靠前,上述四國在保護投資者、合同執行及財產登記的成本縮減、跨境經貿程序的簡化、開辦企業門檻的降低等方面具備比較優勢。同時,馬來西亞排名上升幅度顯著,營商環境正不斷提質優化。其三,柬埔寨、老撾、緬甸三國得分排名靠后。據世界銀行相關資料,柬埔寨增加了與勞工和職業培訓部進行商業登記相關的費用,從而拔高開辦企業的成本④,且該國合法創業平均所需天數維持于99天⑤,成本高企與程序漫長限制了外資規模的擴大。而老撾和緬甸國內的企業投資法律條款則需完善與更新,程序亦需優化升級。

5.基礎設施子環境評價結果

在該子環境中,日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和新加坡得分排名較高,且樣本期間內未見明顯的波動態勢,五國的網絡通信、交通運輸覆蓋廣度及深度支撐起農業投資項目在當地的運營布局。此外,文萊、馬來西亞、泰國、越南在東盟國家中排名靠前,四國政府高度重視對高速公路、港口、機場、通信網絡和電力等的投資與建設。其一,文萊中長期發展規劃“2035宏愿”重點突出強調需強化基礎設施建設,從而擴張外資流入規模。其二,馬來西亞的基礎設施條件良好,據《2019全球競爭力報告》,在綜合基礎設施質量等方面的得分后,馬來西亞在141個被考察國家中排名第27位⑥。其三,泰國和越南基礎設施發展狀況在“一帶一路”71個國家中排名皆位列前15位⑦。而老撾、柬埔寨、緬甸的得分排名靠后,上述三國公路、鐵路建設長期處于不發達狀態,附加山地占比較多的事實,整體無法為外商農業投資提供有效保障。但其中,老撾動態排名上升較為顯著,國內的網絡通信覆蓋度低、交通運輸水平低、衛生支出不足、電力接入率不足等情況近年來得到改善。

6.農業生產子環境評價結果

農業生產子環境與境外農業活動的實現最為密切相關。該子環境相對獨立于一國的經濟發展程度,較為依賴自然資源等客觀因素。一方面,在東盟國家中,柬埔寨、緬甸、越南、老撾、泰國排名靠前,五國2020年度的農業發展指數均處于較高水平,數值分別為111.59、102.83、107.49、107.22、96.69,農業增加值對于國內生產總值的貢獻率分別為22.38%、21.98%、14.85%、16.21%、8.63%,貢獻力度遠超于東盟其余經濟體。其中,柬埔寨農業生產資源條件良好,耕地占比土地總面積穩定于22%左右的水平,農業就業人員占比就業總數則穩定超于30%的基準。泰國、越南則是世界上重要的稻米生產國。緬甸國內勞動力資源充裕,農業就業人員占比就業總數高達48%。而文萊在農業生產子環境中排名最為靠后,國內勞動力資源嚴重短缺。另一方面,日韓澳新四國農業生產子環境排名相對靠后,耕地面積匱乏與農業勞動力資源不足導致評價分值低下。而作為發達經濟體的新加坡排名分值較高,此結果源于外商投入資金數額龐大,但仍存在勞動力短缺與耕地面積有限的劣勢。

三、中國對 RCEP 成員國農業投資對策分析

(一)環境評價與區位選擇

自2007年中央一號文件首次提出加快實施農業“走出去”戰略以來,我國農業持續加大對外合作交流力度。2012年國家開發銀行和農業部簽署的《共同推進現代農業發展合作協議》及《開發性金融支持我國農業國際合作協議》鞏固了對于農業“走出去”的政策支持,2022年黨的二十大報告亦提出加快建設農業強國和推進高水平對外開放的時代任務,對外農業投資已是我國發展的重點鼓勵領域。在上述綜合環境和五類子環境評價結果的基礎上,我國涉農企業對 RCEP 成員國農業投資應綜合東道國的比較優勢,在堅持綜合農業投資環境擇優的框架下,優化調整投資布局,明確投資優勢區位選擇。根據投資目的分類施策,注重企業自身類型與東道國環境表現的適配度,以期最大化投資效益和最小化投資風險。

在政治與法律子環境方面,我國應與 RCEP 成員國積極商討雙邊投資協定,維持雙方良好的地緣政治關系。對于在該子環境中得分較高的經濟體,涉農企業境外投資應充分尊重東道國法規體系,規范投資經營行為,降低違規風險。對于柬埔寨、老撾和緬甸等政治與法律子環境有待完善的國家,我國應在事前做好風險預警和宏觀政策指引,設立境外投資風險預警機構,并建立和完善對外投資保護制度。在中國出口信用保險公司承保的基礎上,加快《海外投資保險法》的立法進程,將政府部門、駐外機構、行業協會相融合,形成系統性的海外利益保護框架。在投資受損事件發生后,政府應積極響應企業訴求,進行必要的外交交涉,推動司法協助、領事保護等的多邊協作,加大對于涉農企業境外投資的保障力度。而企業則應對東道國政治環境進行預先分析,研究制定應急預案及風險防范措施。

在經濟與市場子環境方面,政府應建立對外投資信息平臺,通過加大宣傳力度和舉辦國際投資貿易博覽會等措施,共享互通 RCEP 成員國的外商投資準入制度與監管政策等信息,提高信息透明度,緩解涉農企業與東道國市場間的信息不對稱困境。對于發達經濟體的農業投資,涉農企業應制定與該國現時發展重點相契合的策略,例如對于新加坡和文萊等農業產業占比較低的國家,涉農企業對其投資應聚焦于附加值高的花卉養殖、熱帶觀賞魚飼養等領域。而對于具備投資潛力但經濟與市場子環境較差的柬埔寨、越南、緬甸和老撾,農業農村部應延續每年一次的“10+10”銀企對接活動,為涉農企業與金融機構搭建交流平臺,并為企業“走出去”提供相應的基金支持,創新信貸擔保形式,探索資金補貼政策,降低企業融資成本與門檻。企業則應著眼于第三方國家進行農產品銷售從而彌補上述國家的消費能力不足。其中,市場導向型的涉農企業境外投資應更多傾向于得分較高的印度尼西亞、泰國和馬來西亞,從而擴大海外市場份額。

在營商子環境方面,我國與 RCEP 成員國應協商共建智能化網絡服務平臺,探索網上辦事大廳功能,簡化涉農企業境外開設程序,降低合同執行、經營管理、跨境經貿等方面的成本。涉農企業則應因地制宜,做好可行性研究,充分了解東道國的政策文件、法律程序、工商登記等營商細節,避免盲目性投資。其次,企業應注重核心競爭力的培養,明確個性化的競爭戰略,加強學習日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和新加坡等國家境內企業運營經驗,提高市場分析及外部信息獲取能力。再者,加快建立現代化企業管理制度,規范財務管理、人才培養及資本運作,提升企業軟實力。最后,注重社會責任的履行,實施本土化戰略,加強與東道國政府、農業生產組織等的溝通,制定耕地資源合理開發計劃,避免出現“掠奪式”開發現象,減輕部分當地居民對于中資企業的排斥情緒,樹立良好的企業國際形象。

在基礎設施子環境方面,我國應加強與 RCEP 成員國基礎設施的互聯互通,加大對于鐵路、網絡、農田水利建設的雙邊合作力度,通過政治協商促進我國優秀通信企業與鐵路項目的投資入駐,助力完善部分RCEP成員國基礎設施建設網絡。在企業層面上,央企和國企應預先對基礎設施發展落后的東道國進行相關項目投資,改善東道國的交通運輸和網絡通信等狀況,為民營企業和小型涉農企業的進一步入駐提供必要生產條件。對于文萊、馬來西亞、泰國、越南、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等國家,涉農企業境外投資運營應采取現代物流體系及標準,達成農產品的高效運輸,并充分運用當地排水灌溉系統,減輕旱災洪澇的沖擊影響。對于基礎設施薄弱的老撾、柬埔寨和緬甸,企業應針對不可避免的農產品運輸折損做好成本控制及規劃,探索農產品直銷形式,縮減中間環節,最大限度降低流通損耗率。

在農業生產子環境方面,柬埔寨、緬甸、越南、老撾和泰國得分較高,境內豐富的耕地、勞動力資源與我國先進的生產技術形成互補,我國應通過政策支持 RCEP 成員國人員來華培訓或是派遣農業技術專家等方式,完善《農業部涉外培訓管理辦法》,提升東道國的農業勞動力質量。同時,我國政府應與 RCEP 成員國積極協商,削弱當地法律法規對中資企業雇傭外籍員工的限制,滿足涉農企業境外投資的高質量員工需求。再者,政府應大力支持國內優勢品種及作物的跨境轉移,建立海外生產基地,加大推廣力度,增強國內國際資源的配置能力。鑒于上述經濟體生產要素低廉的特征,資源導向型涉農企業應將資金進行傾向性投資。針對勞動力資源短缺但農業技術相對發達的新加坡、文萊、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭,我國應加強交流合作,涉農企業則應加強技術吸收,整體堅持政府引導和企業自我革新相結合。

(二)優勢作物與投資方向

RCEP 成員國的優勢作物與農業需求不盡相同,我國與其農業合作存在差異化的投資對策。在優勢作物方面,東盟國家的水稻、木薯、棕櫚果以及熱帶水果的生產在世界占據較高比重,而日本、韓國、澳大利亞和新西蘭則以農產品加工為主。具體而言,越南、印度尼西亞、菲律賓、緬甸和泰國是主要的水稻生產國,我國從越南和泰國進口稻米分別占比自世界進口總量的24.49%和15.55%⑧。而印度尼西亞和馬來西亞則以盛產棕櫚油聞名、菲律賓和印度尼西亞盛產椰子、新加坡和馬來西亞以花卉和園藝為抓手的都市休閑農業發展先進。此外,印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南的魚類資源豐富,對其農業投資項目應以種苗培育和水產品加工為落腳點。基于澳大利亞和新西蘭在華乳制品龐大的市場份額,我國應通過乳業生產加工基地建設、合資開發、獨資建廠、兼并收購和戰略品牌合作從而暢通雙方的農業產業鏈條。對于擁有廣闊農產品加工市場的日本和韓國,農業“走出去”的投資路徑選擇應聚焦于農業技術研發中心的建成與運營。

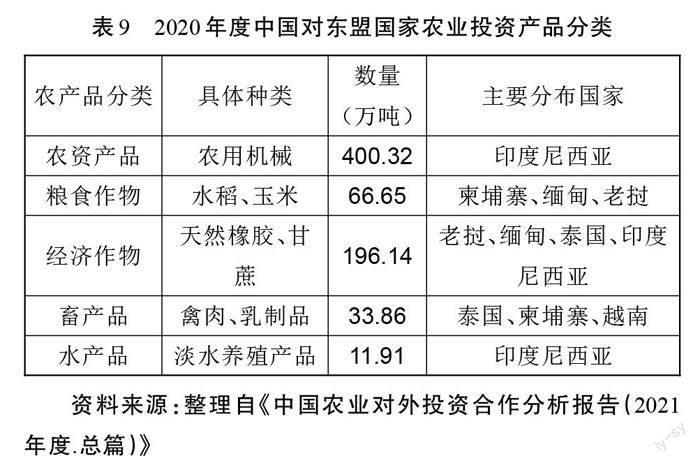

相關數據顯示,對外農業投資產業分布存量排序依次為種植業(59.37%)、畜牧業(8.65%)、林業(4.90%)、漁業(4.36%)和農資產業(3.07%)⑨,即境外農業投資以種植養殖為主要方式。于2021年第五屆中國-東盟農業合作論壇期間,中國與東盟雙方的各大組織亦就農作物種植、糧食安全、投資貿易等領域達成深度合作的共識。在合作成果上,中國對東盟國家農業投資集中于經濟作物的生產,產量數據占比農業領域投資總量的27.67%,并遠超于糧食作物的9.4%(如下表9所示),彰顯涉農企業境外投資目的在于經濟利益的獲取。同時,我國農業投資老撾、緬甸、泰國和印度尼西亞的農作物集中于橡膠和甘蔗。而對于水稻和玉米的投資則主要分布于柬埔寨、緬甸和老撾。另外,農資產品如農用機械等的投資以印度尼西亞為主要的產銷地區。鑒此,我國涉農企業境外投資可依據東道國農產品的種植優勢從而穩定合作品種,并創新產業項目與拓展已有的投資環節。

在農業需求方面,其一,文萊、馬來西亞、新加坡的稻谷單產率低,進口依賴性嚴重,推廣雜交水稻良種、建立農作物品種實驗站已是中國對其農業投資重點項目。其二,柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓的種植養殖技術落后,我國應對其建立農業技術示范園和農業示范項目,通過技術專家派遣和投入農機、種苗等方式,促進當地產量的提升。其三,越南、泰國、老撾、柬埔寨、緬甸、印度尼西亞、文萊的生產資料供給不足,生產方式傳統,機械化程度較低,藥肥施用普及程度有限。對此,我國應加大投資建廠力度,推進農藥、化肥、農用機械的境外生產和組裝,形成當地產銷一體化模式,開拓上述國家的農用生產資料市場。其四,對于耕地資源有限且農業勞動力嚴重供應不足的新加坡和文萊⑩,發展智慧農業已是我國與其農業合作的重點戰略,通過運用現代化技術進行科學化耕種,從而實現資源的高效配置。

此外,日本、韓國、澳大利亞和新西蘭雖同屬于發達國家,但仍存在農業發展難題。日本的工業化、城鎮化發展擠壓了農用耕地空間,食物自給率由1965年的73%下降到2021年的38%。加之人口老齡化趨勢引致的農業經營勞動力資源嚴重短缺,日本現時的人口結構已無法助力農業經營規模的持續擴張。韓國國內缺少耕地、氣候條件不適宜農作物生長等的特征隱藏著嚴峻的生產危機。土壤鹽堿化和水資源缺乏是限制澳大利亞農業發展的重要因素,降水量與農業勞動力供給不足的特征降低了農業發展的可持續性。而新西蘭農業生產以家庭農場為主,經營結構未能達成規模經濟。

為促進有限農業生產資源的高效產出和解決農業生產痛點,上述四國高度重視和鼓勵農業科技的發展,我國與其農業投資合作協商皆以農業科技創新為主要著力點。2012年《中澳農業投資和技術合作聯合研究報告》的簽署標志著中澳農業投資邁向科技合作的新階段。2017年《中華人民共和國政府和新西蘭政府關于加強“一帶一路”倡議合作的安排備忘錄》曾提出雙方將積極開展農業技術領域的互利合作。2018年第三屆中日韓農業部長會議強調了中日韓在技術、產業、市場等方面的互補性,并對三國加強鄉村發展、農業科技和農業經貿合作達成共識。同年《中日農業合作工作組第三次會議紀要》提出雙方將重點加強在跨境病蟲害防控等農業領域的技術交流。而新西蘭政府于2020年啟動了“農業科技產業轉型計劃(ITP)”的農業科技戰略,旨在通過發展農業科技生態系統,解決農業生產現時面臨的挑戰。

日本、韓國、澳大利亞和新西蘭具備農業科技競爭優勢和完善的農業科技推廣體系,且已形成智能化、自動化、產業化與集約化的農業生產模式,整體農業科技發展水平領先世界。相較而言,中國的農業生產仍集中于資源優勢和勞動力優勢,在科技創新方面仍略顯不足。首先,我國與上述 RCEP 發達成員國的農業投資重點應集中于強化技術成果的交流,以生物技術、標準體系、生態農業、跨境動植物疫病防控等領域。以攻克國際前沿的農業核心技術為著力點,達成農業生產的可持續性發展。其次,雙方應通過農業科研機構、高校的密切合作,共建農業科技研發中心或聯合實驗室,開展乳制品與農作物加工等的高新技術研發,提升科技創新水平。通過自主創新和科研成果的加速轉化,進而提升農業產出、改善農產品質量和優化農產品供給結構。最后,應將現代化技術如自動化操作、智能化管理、機械化生產等運用到籽種選育、品種改良、種植檢測、倉儲管理等環節,共建智慧農業投資合作項目,建設新型高科技農業園區,最終提高資源要素利用率和實現投資收益的高效增長。

(三)現存問題及前景探討

在上述區位選擇與投資方向的基礎上,我國農業“走出去”進程已初步向全產業鏈發展邁進。但由于作物研發、產品物流及銷售等核心環節技術尚未掌握成熟、產業布局相對單一、產品國際競爭力不強,我國境外農業投資仍處于產業鏈低端。據農業農村部以983家對外農業投資企業為樣本的問卷調查,434家企業僅在境外從事農業生產,占比高達44.15%。同時,從事加工、科研和品牌經營的企業分別為39、21、24家,而投資業務貫通全產業鏈的企業僅占比7.4%。即我國涉農企業主要在境外進行糧食作物和經濟作物等的種植,對產品倉儲、流通、定價、銷售等高附加值環節缺乏話語權和控制權。

基于此,我國應加強對于上游農業產業鏈的政策交流合作,引進龍頭項目、研究配套支持技術和服務支撐體系,促進境外產業環節延伸,推動農業全產業鏈的形成。加強對外知識共享,以技術輸出和人員交流為手段,共建農業產業園區。園區的建設應邀請大型企業先行進駐,逐步完善鏈條后再鼓勵其他中小企業入駐參加。同時,在園區內建立集農產品育種加工、倉儲物流、交易銷售、科研培訓于一體的運作方式。而企業主體則應通過海外并購和綠地投資,健全區域內種糧研發、生產、加工和銷售網絡,實現農業全球化的產業鏈布局和建立穩定的國際農業供給體系。

此外,我國涉農企業境外投資以單家出海模式為主、抗風險能力較弱,加之農業投資項目的平均回報周期長、資本需求門檻高、產業鏈整合能力及關聯產業技術成熟度要求較高,地方性民營企業和中小微企業較難實現規模經濟和全產業鏈運營。因此,未來我國涉農企業境外投資應致力于“抱團出海”和“雁陣”幫扶,采取產業鏈集群形式統籌力量整合,共建利益共同體,削弱資源碎片化程度,避免惡性競爭與資源重復浪費。大型強勢企業應向農業產業鏈高端環節發展,而中小企業則可依托大企業的海外項目,參與上下游產業鏈分工,全面完善對外農業投資產業鏈條。通過企業聯合的方式,集中技術、財力和人力等資源,與 RCEP 成員國保持長期可持續的農業領域投資關系。

四、結語

隨著國際經濟形勢日趨復雜,我國農業“走出去”面臨風險與挑戰,研究并厘清我國對外農業投資的優勢國家及實施對策具有重要的現實意義。現有數據表明,我國與 RCEP 成員國已形成良好的農業投資合作關系,成員國農業需求與我國農業供給高度契合,雙方農業投資合作潛力巨大。本文通過對 RCEP 成員國農業投資環境進行評價和分析中國對 RCEP 成員國農業投資對策,從而明確我國農業“走出去”的優勢區位及投資路徑,進而有利于加快涉農企業境外投資步伐、我國海外糧倉的建立和保障區域糧食安全。

注釋:

①本文所用的官方匯率指 1 美元的本幣單位(時期平均值),用以衡量一國貨幣的貶值程度,因此該指標為負向指標。

②據世界銀行 WDI 數據,2020 年度新加坡耕地占比土地總面積僅在 0.8%以下,日本耕地面積占比為 11.45%,韓國耕地面積占比為 13.85%,澳大利亞耕地面積占比為4%,新西蘭耕地面積占比為2%。

③資料來源:世界銀行 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519- world- bank- country- andlending-groups.

④資料來源:《世界銀行營商環境報告(2020)》page:14 and93.

⑤資料來源:《世界銀行營商環境報告(2019)》page:161.

⑥資料來源:世界經濟論壇《2019 全球競爭力報告》,page:xiii.

⑦資料來源:《“一帶一路”國家基礎設施發展指數報告(2020)》,page: VII.

⑧數據來源:UN COMTRADE數據庫(2021年數據)

⑨資料來源:《中國農業對外投資合作分析報告(2021 年度.總篇)》

⑩據世界銀行 WDI 數據,2019 年新加坡農業就業人員(占就業總數的百分比)0.03%,文萊農業就業人員(占就業總數的百分比)1.95%。

參考文獻:

[1]韓劍,許亞云.RCEP及亞太區域貿易協定整合:基于協定文本的量化研究[J].中國工業經濟,2021(7):81-99.

[2]張娟.區域國際投資協定規則變化、成因及全球投資治理的中國方案[J].世界經濟研究,2022(2):3-11+134.

[3]Li Q , Scollay R, Gilbert J. Analyzing the effects of the Regional Comprehensive Economic Partnership on FDI in aCGE framework with firm heterogeneity[J].Economic modelling, 2017(67):409-420.

[4]姜曄,茹蕾,楊光等“. 一帶一路”倡議下中國與東盟農業投資合作特點與展望[J].世界農業,2019(6):12-16+118.

[5]Petri P A, Plummer M G, Urata S, Zhai F. Going It Alonein the Asia- Pacific: Regional Trade Agreements withoutthe United States[R].Peterson Institute for InternationalEconomics Working Paper,2017.

[6]劉鈞霆.中國農業向東盟國家“走出去”戰略研究[J].經濟問題探索,2014(5):86-89+121.

[7]王勤,金師波. RCEP 對東盟經濟發展和區域整合的影響[J].亞太經濟,2022(2):1-7.

[8]Dhahri S, Omri A. Does foreign capital really matter forthe host country agricultural production? Evidence from developing countries[J]. Review of World Economics ,2020(156):153-181.

[9]Nianko V, Purtov V, Yekimov S, Lopatynskyi Y, NemtsovaA. The problem of state support and increasing the investment attractiveness of agriculture[J].Earth and Environmental Science,2021(839):1-5.

[10]Ahmed A, Devoidason E S, Jan D. Does inward foreigndirect investment affect agriculture growth? Some empirical evidence from Pakistan[J]. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 2017,13(1), 60-76.

[11]Walkenhorst P. Foreign direct investment, technologicalspillovers and the agricultural transition in Central Europe[J].Post-communist Economies, 2000, 12(1), 61–75.

[12]高奇正,劉穎,陳實等.農產品短缺點與中國農業對外直接投資:基于開放二元經濟模型的分析[J]. 國際貿易問題,2020(8):115-131.

[13]王麗,張偉玉“. 一帶一路”背景下中國農業“走出去”的重要意義、風險挑戰及路徑選擇[J].對外經貿實務,2020(5):77-80.

[14]南楠,程中海,周海燕.中國對 RCEP 成員國直接投資效率及影響因素研究[J].亞太經濟,2021(4):93-101.

[15]袁波,王蕊,潘怡辰等.RCEP 正式實施對中國經濟的影響及對策研究[J].國際經濟合作,2022(1):3-13.

[16]王夢霓,俞燕芳.RCEP框架下中國的考量與選擇[J/OL].海南大學學報(人文社會科學版):1-7[2023-02-23].

[17]Geeta B, Daniel K, Andrew H W. Stone. Voice of theFirms 2000: Investment Climate and Governance Findings of the World Business Environment Survey[R].Washington: The World Bank,2002.

[18]夏昕鳴,謝玉歡,吳婉金等“. 一帶一路”沿線國家投資環境評價[J].經濟地理,2020,40(01):21-33.

[19]汪晶晶,馬惠蘭,唐洪松等.基于 BP 神經網絡的中國對外農業投資環境評價[J].華東經濟管理,2018(6):85-90.

[20]謝國娥,許瑤佳,楊逢珉“. 一帶一路”背景下東南亞、中東歐國家投資環境比較研究[J].世界經濟研究,2018(11):89-98+137.

[21]趙捷,陳秧分.中國企業對中亞農業投資的模式選擇:基于“一帶一路”投資環境的對比分析[J].世界農業,2021(9):24-36+122-123.

[22]胡殿毅,李紅,汪晶晶等.基于熵權 TOPSIS 法的東盟農業投資環境評價研究[J].世界農業,2018(10):60-68.

[23]方旖旎.后危機時代中國企業境外農業投資研究[J].農業經濟問題,2015(10):53-59+111.

[24]余姝,陳偉,郇長坤.中國海外農業投資區位選擇中東道國法治環境評價[J].世界農業,2019(9):46-52+81.

[25]姜小魚,陳秧分.中國農業對外投資的研究進展與展望[J].世界農業,2018(4):4-9+16.

[26]楊東群,安昭麗.中國在東盟農業投資的研究綜述[J].農業經濟與管理,2020(4):36-44.

[27]徐雪高,張振.政策演進與行為創新:農業“走出去”模式舉證[J].改革,2015(3):127-135.

[28]王懷豫,肖堯,李奕辰等“. 一帶一路”建設背景下中國與東盟國家農業科技合作的選擇機制[J].科技管理研究,2022(16):35-44.

[29]郭衛軍,黃繁華.東道國外商投資壁壘與中國對外直接投資[J].世界經濟研究,2020(5):85-97+136-137.

[30]趙云輝,陶克濤,李亞慧等.中國企業對外直接投資區位選擇:基于 QCA 方法的聯動效應研究[J].中國工業經濟,2020(11):118-136.

[31]張述存“. 一帶一路”戰略下優化中國對外直接投資布局的思路與對策[J].管理世界,2017(4):1-9.