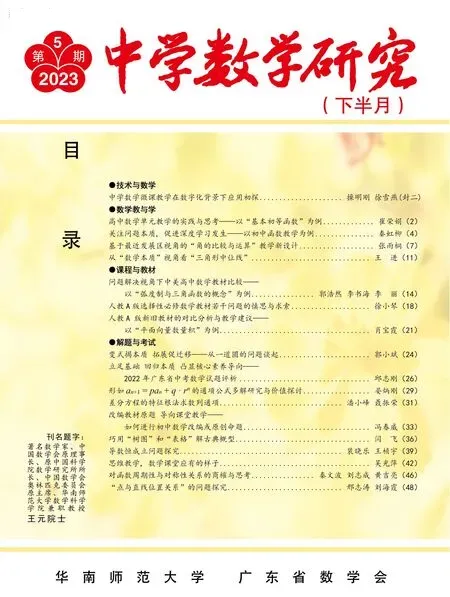

“點與直線位置關系”的問題探究*

廣東省肇慶學院數學與統計學院(526061) 邢志濤

廣東省肇慶市端城小學(526061) 劉海霞

1 引言

2020年5月,教育部頒布《高等學校課程思政建設指導綱要》[1]中強調,“培養什么人,怎樣培養人,為誰培養人是教育的根本問題,立德樹人成效是檢驗高校一切工作的根本標準”.在此背景下,作為從事幾何教學的一線教師,結合學科特點,引導學生積極探索問題之間的內在聯系,本身就是運用馬克思主義的方法論來對待問題,是符合思政教育精神的.

“點與直線位置關系”是解析幾何中最簡單的一類位置關系,涉及到點與直線上的點的連線長度,三角形的周長,視角等方面的問題.本文以Heron 定理為出發點,以“點與直線位置關系”的相關問題為研究對象,從淺入深的探索同一問題之間的多種表達方式以及問題之間的內在聯系,以達到引導學生思考,培養學生的創新能力的目的.

2 “點與直線位置關系”的相關問題

直線外的點與直線上的點的連線問題是“點與直線位置關系”引起的最常見的一類問題.從最簡單的問題入手,逐步深入,能對較復雜的問題肅清源頭,加深對問題的理解.

設P,Q為直線l異側的兩點,顯然P與Q的連線和直線l的交點R能使PR+RQ是由P經直線l再到Q的最短路徑,見圖2所示.若P,Q為直線l同側的兩點,上述問題如何回答呢?

Heron 定理[2]如圖1所示,設P,Q為直線l同側的兩點,則Q關于直線l的對稱點Q′與P的連線與直線l的交點R能使PR+RQ是由P經直線l再到Q的最短路徑.

Heron 定理是與對稱點密切相關的,也就是說,一對關于直線的對稱點與該直線上任一點的連線長是相等的.運用這一思想可以解決很多與此相關的問題.以上述定理為起點,接下來構造與此相關的一系列的問題,并探討這些問題之間的聯系.

圖1 Heron 定理圖示

圖2 例1 圖示

例1如圖2,在平面坐標系下,設P(1,2),Q(2,-4).在x軸上求一點R,使得PR+RQ最小.

解顯然,連接P(1,2),Q(2,-4)的直線x軸的交點即為所求點.不難得到直線lPQ的方程為6x+y-8=0,取y=0,則x=為所求點.

如果將例1 的問題轉化為代數式,就可以得到下面的問題,這一類問題往往出現在體現數形結合這一數學思想方法的典型例子.

例2求使取得最小值的x的值.

解法1在平面坐標系下,設P(1,2),Q(2,-4),R(x,0)為x軸上一點,則應用例1 解法即可.若設P(1,2),Q(2,4),R(x,0)為x軸上一點,即求x軸上一點R,使PR+RQ最短,根據Heron 定理,Q關于x軸的對稱點Q′(2,-4)與P(1,2)的連線與x軸的交點R即為所求點.

解法2設a={x-1,2},b={x-2,-4},則原問題轉化為求|a|+|b|的最小值,由于|a+b|≤|a|+|b|,并且等號成立當且僅當a,b同向時成立.則有這時顯然a,b同向,x=為所求點.

比較Horen 定理,一個很自然的結論是: 設P,Q為直線l同側的兩點,并且P,Q的連線與直線l不平行,則P,Q的連線與直線l的交點R能使|PR-RQ|=PQ為最大值,而直線l上的其它點R′與P,Q的連線的長度差|PR′-RQ|<PQ,如圖3所示.

圖3 直線同側點連線與直線交點

由于一對關于直線l的對稱點與該直線上任一點的連線長相等,若P,Q為直線l異側的兩點,并且P,Q與直線l的距離不相等,則Q關于直線l的對稱點Q′與P的連線與直線l的交點R使|PR-RQ|取得最大值,如圖4所示.

圖4 直線異側點與直線上的點連線

例3如圖1,在平面坐標系下,設P(1,2),Q(2,-4).在x軸上求一點R,使得|PR-RQ|取得最大值.

解根據圖3和圖4的討論,做Q點的對稱點Q′(2,4),則lPQ'的方程為x-y+1=0,令y=0,則x=-1 即為所求點.

將例3 的問題轉化為代數式,就可以得到下面的問題,類似的例子常以數形結合的應用出現在教學參考書中,可參考[3,4].

例4求f(x)=的最大值點.

分析這一代數式表示的函數既有根式還有絕對值,如果想不到幾何方法,只用代數的方法去解決,運算會非常繁瑣,容易出錯.如果通過對問題中的式子做變形,并且能夠看出代數式的幾何意義,問題就迎刃而解了.

解因為

在平面坐標系下,取P(1,2),Q(2,-4),R(x,0)代數式的幾何意義是: 在x軸上求一點R,使得|PR-RQ|最大,這就回到了例3 的問題.

Heron 定理討論了兩點與一條直線之間的關系問題,轉換一下思路,自然地可以討論兩條直線與一點之間的關系問題.

如圖5所示,設點P位于兩條直線l1,l2的夾角的部分之間,A,B分別是兩條直線l1,l2上的動點,求ΔABP的周長的最小值.

圖5 同一點與兩直線對稱點連線

還是運用一對關于直線l的對稱點與該直線上任一點的連線長是相等的這一思想,設點P關于直線l對稱點分別是的P′,P′′,則不難證明P′與P′′連線分別與直線l1,l2的交點A,B即為所求點,P′,P′′的長為ΔABP的周長的最小值.

例5已知點P(3,5),A,B分別是直線l:x-2y+2=0,y軸上的動點,求ΔABP的周長的最小值.

解根據上述討論,點P(3,5)關于直線l:x-2y+2=0,y軸的對稱點分別是P′(5,1),P′′(-3,5),ΔABP的周長的最小值為

設(2x+2,x)為直線l:x-2y+2=0 上的動點,(0,y)為y軸上的動點,P(3,5).將例5 的問題轉化為代數式得到下面的例子.

例6求的最小值.

分析如果用代數的方法,學過微積分的,除了想到運用求偏導數,很難求解出來,即使能夠解出來,計算也是非常繁瑣的.運用數形結合的思想,明確了代數式的幾何意義,將問題又轉化到例5,問題就迎刃而解了,具體解答結合例5 不難得到.

沿著Horen 定理的思路繼續思考下去,如果是三條直線上的動點形成的三角形的周長最小的情形又是怎樣的呢? 帶著這一問題思考的過程,筆者在查閱資料時發現Fagnano 問題恰好是這種情形,也是對稱點思想解決問題的辦法,具體文獻來源無法查找,問題的證明屬于匈牙利數學家Fejer.

例7Fagnano 問題: 在銳角三角形的內接三角形中,以垂足三角形的周長最短.

證明如圖6所示,設P是ΔABC中BC邊上的任一點,分別作P關于AB,AC的對稱點的P′,P′′,連接P′,P′′分別交AB,AC于D,E兩點,根據Horen 定理及圖5的討論,當P是ΔABC中BC邊上的定點時,ΔDEP是以P為頂點的周長最小的內接三角形,P′P′′的長為其周長.不難發現AP′=AP=AP′′并且∠P′AP′′=2∠BAC.應用余弦定理

圖6 一點固定的內接三角形周長

P′P′′2=AP2-2AP2cos 2∠BAC

=AP2(1-2 cos 2∠BAC)

所以當AP最短時,即P是ΔABC中BC邊上的垂足時,以P為頂點的內接三角形的周長最短.同理,當P分別在ΔABC中AB,AC邊上變動時可以得到,P分別是ΔABC中AB,AC邊上的垂足時,以P為頂點的內接三角形的周長最短.因此在銳角三角形的內接三角形中,以垂足三角形的周長最短.

同樣在平面直角坐標系,將例7 的問題代數化,可以構造一個相關的例子,有興趣的讀者可以試著做一下.

接下來討論視角的問題,如圖7所示,設A,B為直線l同側的兩點,并且A,B的連線與直線l不平行,P是直線l上的動點,求三點A,B,P的視角∠APB的最大值.

圖7 同側兩點與直線的視角

分析要求∠APB的最大值,不管∠APB如何變動,它所對應的邊的長始終是AB,考慮ΔABP的外接圓,根據正弦定理,這時sin ∠APB=這里2R為外接圓的直徑.顯然當2R最小時,∠APB取得最大值.以AB垂直平分線的動點C為圓心,CA為半徑作圓,當圓C與直線相切于直線上的切點P時,ΔABP的外接圓2R最小,視角∠APB取得最大值.

接下來構造一個例子.

例8如圖8所示,在直線l:x+y-5=0 上找一點P(x,y),使得P對點P(x,y)對A(1,0),B(3,0)的視角∠APB取得最大值.

圖8 同側兩點與直線

解根據上面的分析,當以AB為弦的圓與直線l相切于直線上的切點P時,ΔABP的外接圓2R最小,視角∠APB取得最大值.不難得到直線l與x軸、y軸分別相交于C(5,0),D(0,5).根據圓冪定理CP2=CB·CA=4×2=8,所以CP=從而CP:CD=2:3.由定比分點坐標公式得P(3,2).

注: 例8 如果采用代數的方法,計算還是很繁瑣的.

通過一對關于直線l的對稱點與該直線上任一點的連線長是相等的這一思想的應用,完成了由Heron 定理引起的一系列問題的探討,將其應用于課堂教學活動中,能啟發學生的思考,達到培養學生初步的創新能力的目的.