《延安之旅》:瑞士攝影記者瓦爾特·博斯哈德的紅都之行

霍媛欣

瓦爾特·博斯哈德(1892—1975),瑞士攝影記者,世界圖片新聞報道的先驅,是長征后第一位到達延安采訪的歐洲記者。1938年,瓦爾特·博斯哈德經八路軍駐陜辦事處到達延安,拍攝了一部21分49秒的黑白影像資料《延安之旅》。該片現藏于瑞士蘇黎世聯邦理工學院當代歷史檔案館,八路軍西安辦事處紀念館有一份拷貝資料。當年,瓦爾特·博斯哈德對視頻《延安之旅》做了詳細的文字記錄。現將該記錄譯成中文,以期對該視頻進行更深入的了解。

一

1.從陜西的省會西安出發需要通過涇河前往共產黨區域(解放區)。我們是用最原始的方法擺渡過河的,軍車、馬車、牛車都在河的兩岸等待渡河。自從共產黨在延安落腳后,這條2000年前從中國當時的首都長安出發,通往中亞的貿易交通要道又恢復了勃勃生機。在三原的一個小村莊,我們碰見了農民和士兵,他們用異樣的眼光盯著我們這些白皮膚的旅行者。

2.耀縣是第一天行程的終點。自古以來,這里就是來往商隊停留的一個地方。然而,即便是汽車時代的今天也無法改變耀縣的街道,它像1000年前一樣,一到雨天就泥濘不堪。街上的旅店也是老樣子,城門附近的街道上有人賣雞蛋、香煙和紅薯。牛車穿過古老的城門到達這里,城門外的哨兵們審視著來來往往的過路人,城門兩側貼著宣傳愛國的招貼畫。一位老農抽著嘴里的煙斗,孩子們在城門邊跑來跑去。

3.牛車在耀縣泥濘的街道上前行著,街道上人們玩著輪盤賭,用一枚銅幣作為賭注,根據他在操縱盤上指向的數字,贏的人能得到1、2或者3個糖果。繼續前進,穿過一個面朝黃土高原的陡峭山谷,一支驢車隊帶著從鎮上買來的必需品向山谷走來。

4.我們的車隊在翻越陡峭山地時遇到了麻煩,農夫們、趕驢的人和馱著貨物的驢都在田里。潼關的飯店:只要我們停下休息,這些會飛一樣的飯店就在路邊。幾個硬幣就能買一碗加了各種醬油和辣椒的面條。下雨天想要在中國的街道上出行幾乎不可能,泥濘的道路給我們帶來了很多困難。第二天我們到達宜川,那是在山口頂部的一個村莊,早上起來所有的屋頂,我們的車和周圍的山都被白雪覆蓋了。4月底,城門、街道都被雪覆蓋了。

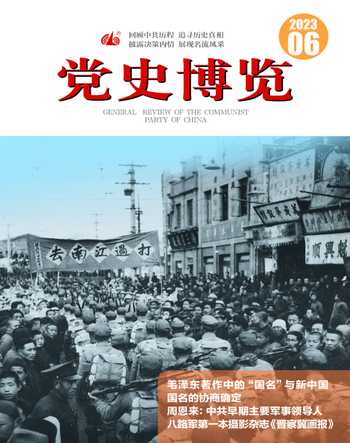

1938年4月,林伯渠和瓦爾特·博斯哈德(右)、警衛員在八路軍駐陜辦事處合影(圖片由八路軍西安辦事處紀念館提供)

二

5.白雪皚皚的宜川景色,四周小山環繞。街道上,老人抽著煙斗,廚師在飯店里忙活著。白雪覆蓋的卡車也無法動彈,必須要等到路面變干。我們離開了夜宿的那個小學,昨晚由于沒有更好的住宿條件我們只好睡在了學校的黑板上。

6.待在中國的農村給人的感覺就好像自己是動物園里的一只奇怪動物。所有的學生都會圍在你身邊,目不轉睛地看著你。現在,我們這些訪客要離開“動物園”了。我們穿過長滿樹木的小山。在距紅區只剩下3英里的五里鋪,共產黨的辦事處仔細檢查了我們的護照,以確保禁止任何未經許可的人和日本間諜進入紅區。《芝加哥每日新聞》的記者阿奇博爾德·斯蒂爾是第一個被允許進入延安的外國記者。他和我一起下車散步,跟隨我們的還有一位佩戴一把駁殼槍和80發子彈、全副武裝的18歲的“紅色保鏢”和一位負責卡車運輸管理的21歲的老“同志”。最后,所有乘客的資料全部檢查完畢,我們再次上了車,沒過幾分鐘就到達了紅都。

7.紅都延安看起來和中國其他的城鎮一樣。但是,這里卻是最干凈的城市,街道上沒有乞討者、流浪狗和受傷的士兵。古老的城門讓時間追溯到了2000年前秦始皇修建長城的時期,這里還有許多宋代修建的紀念碑。那時,延安是貿易通商路途上連接當時中國的都城長安和鄂爾多斯以及中亞的一個重要城鎮。我們走進了“工人俱樂部”,入口處有一群男孩在打乒乓球,墻上掛著紅色蘇聯和藍色國民黨的旗,里面是閱覽室,擺放著各類報紙和文學書。延安城北門外,是各個大學的所在地。中國人民抗日軍政大學的學生們正在進行兩周一次的40英里的拉練,一位女生正在學習,一位男生正在吃米飯(更多抗大信息參照第10條)。魯迅藝術學院的學生們正在窯洞前上繪畫課,這所學校是以著名共產主義作家魯迅命名的,1934年魯迅去世(注:1936年魯迅去世)。

8.魯藝學生們的窯洞宿舍。這些窯洞都建在黃土峁上的軟土上,大約30英尺深,10英尺寬。每個窯洞里住6—8個學生。這些窯洞都是防轟炸的,也是能找到的最便宜的住所了。建一孔窯洞需要花70個工作日(5個男人需花兩周時間)。窯洞里冬暖夏涼,男女生分開住。傍晚,他們在窯洞前唱歌,結束后他們繼續工作或者也可以去市里轉轉。

三

9.延河從學校旁邊流過,學生們在河邊洗衣,因為他們也沒有多余的錢去購買新衣服。在這里上學是免費的,學校管飯并給學生們發校服,每個月還發點零花錢,他們可以用這錢給自己買襪子。目前,魯藝有60個學生,他們正在學習繪畫和設計用來貼在村子或者街道上的抗日宣傳海報。另外一所學校是陜北公學,有2000名學生,還有5萬名學生等待接收。這所大學的學生都是來自各個階層,有地方政府官員、教授、國內外學生(爪哇、菲律賓、德國、馬來西亞)。為期3個月的游擊戰和群眾運動課程是這所學校的特色課程,由30%的軍事訓練和70%的政治學習組成。學生畢業后,深入村莊組織村民加入到抗日救亡的運動中來。校長成仿吾,畢業于東京帝國大學并參加過長征,正在給大家在室外授課。

10.抗大的抗日軍事訓練。3000名學生都住在窯洞里(其中1/4是女生)。政治經濟學、哲學(由毛澤東授課)、群眾運動的方式方法、社會科學、游擊戰術和中國的統一戰線,這些都是抗大的精品課程。這里的學生來自全國各個省份,還有很多海外華人華僑:回到美國、馬來西亞、法國、印度尼西亞的學生們。在這3個月的課程里,學生們是免費學習的,每個月還能得到一點零花錢。已有超過2000名學生從這里畢業,深入廣大農村組織游擊戰。學生們每日的訓練由50%的軍事訓練和50%的政治學習組成,男生和女生學習怎樣使用槍支等武器,也許有一天他們在對付敵人時用得上。身穿綠色制服的是學校的老師和紅軍戰士們。

11.毛澤東,偉大的紅軍領導,站在他在延安簡陋的屋子前。他的警衛員(關于毛澤東的詳細信息,可以參考埃德加·斯諾1937年在《亞洲雜志》上發表的文章《毛澤東的一生》)。街道上,民眾正在閱讀關于最新戰況的墻報。——離開延安后,我們在山間一處狹窄的街道上碰見了正在前往抗戰后(前)方的一群游擊隊員,他們要炸毀那里的鐵路和橋梁,以截獲日本運送物資的卡車。不遠處,我們看見紅軍的一支駝隊正載著紅旗和軍用物資沿著黃河邊前進。

12.紅區的檢查站。樹上插著紅旗,示意過往的司機必須停車接受檢查。在所有的資料和背包又被全部檢查一遍后,我們被放行了。在宜君打字。紅區和陜北高原貧瘠的荒山。戰士們正在行軍。回到了舒適文明的現代:我們乘坐的卡車停在了西安的西京招待所里。這就是我去中國紅都的旅行故事。