古代的“高考”

張礪

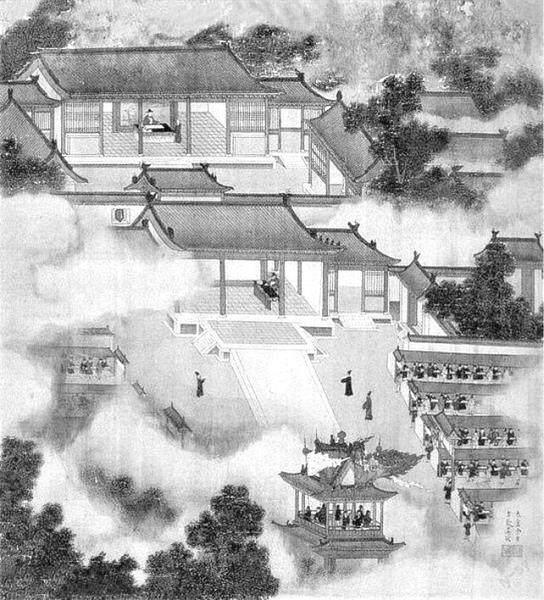

明代貢院舉行考試時的情景

在中國歷史上,人才的選拔、官吏的任用制度經歷了漫長的演變過程,通過考試的方式選拔人才,更是有著悠久的歷史。古代科舉制度可以追溯到隋代,直到清代光緒三十一年(1905年)廢除科舉制度為止,經歷了1300多年。

歷代科舉迥然不同

在唐代,科舉的作用還沒有后世那么重要,科舉也不是進入仕途的最主要途徑。唐代選拔官員的基本考試,除了進士科,還有始于漢武帝時期的明經科。皇帝還可以根據需要,隨時新增“博學宏詞”“直言極諫”之類的制科考試。

相比而言,進士科的考試要難得多,而且唐代錄取的進士數量極少,平均每年僅20多人。即便如此,唐朝人就算考中進士也并不意味著有官可做,還要去參加吏部的關試。關試也確實是進士們的一道關,大文豪韓愈就曾經好不容易考中進士,卻沒通過關試,只好先去節度使衙門當幕僚。

盛唐時期的著名詩人大多數仕途坎坷。才華超群的“邊塞詩人”王昌齡,進士及第,后來又以名列前茅的成績入選過博學宏詞科,卻只當了一輩子縣尉和縣丞這樣的小官。山水田園派詩人孟浩然應進七舉不第,求仕不成而失望歸隱終身。大詩人李白也是艱難謀求入仕卻始終不得志,最終更是因為卷入“永王之亂”,遭受流放之苦,從此顛沛流離。

除了在考場上按部就班地參加考試外,唐朝的科舉錄取還存在許多考場外的方式。比如考試前,應考的舉人們想方設法將自己的詩文送給有權勢的人物乃至主考官看,甚至帶著禮物在街頭攔下權貴的車駕來打通關系。

晚唐詩人杜牧的科舉之路就有故事。杜牧出身于官宦世家,加上他原本文采斐然,參加科舉考試自然有先天優勢。有人在考前向主考官禮部侍郎崔郾推薦了杜牧,卻讓崔郾犯了難。因為當年進士的第一名至第四名都已經內定好,于是杜牧只好屈居第五名。

到了宋代,科舉考試的風氣大變,考試紀律比唐朝嚴格得多。宋代科舉制度規定,考官嚴禁與考生接觸。在宋真宗時期,考官一旦被任命,便立即被禁閉起來,不允許再與同事交談。為了避免閱卷的考官認出熟人的筆跡,或考生在試卷上做手腳,宋代對考卷采取糊名處理——將考生的姓名遮擋起來。此外,還要派專門的抄手,將各考生的考卷重新謄抄一遍,供考官閱卷使用。

但即便如此,通過文風上的差異來辨別考生還是無法避免的。北宋初年,在太學生中流行一種怪誕的文體,被稱作太學體,歐陽修對此深惡痛絕。嘉祐二年(1057年),他在省試中主掌貢舉考試時,決定糾正這一不良風氣。被他盯上的是洛陽人劉幾,此人文采出眾,在太學生中常考第一名,卻狂熱推崇太學體。歐陽修在閱卷時,看到一份文風險怪奇澀的卷子,認定是劉幾所作,立即將其淘汰。當年的科舉,原先名不見經傳的蘇軾、蘇轍兄弟嶄露頭角,而劉幾等一批太學生則紛紛落榜,這讓后者憤懣不已。

有趣的是,兩年后,歐陽修又被任命為殿試主考官,而劉幾這次也通過了省試,取得了參加殿試的資格。歐陽修在這次閱卷時,看到一篇平易流暢、扣題準確的卷子,不禁擊節贊賞,并點其為第一名,沒想到拆封時卻發現這個考生正是劉幾。原來劉幾吸取了教訓,改變文風,迎合了考官的喜好。

趣聞軼事層出不窮

清代的鄉試長達9天,每3天一場。各省的考場稱為貢院,又叫“考棚”。考棚被分隔成一間挨著一間、密集排列的單獨小房間,叫作“號子”,每10個號子編為一弄,一弄之間的考生是可以互相來往的。當時,監考官只管考試是否作弊,至于號子里的其他活動,則一概不問。

在考試期間,考生與外界隔絕。號子里的空間十分狹窄,僅可容納一人,考生在入場后,吃住和考試都在里面。在這9天時間里,做飯、燒水都必須自己動手。考生每人帶一個照明和燒煮兩用的工具,俗稱“五更雞”。它以桐油或茶油作為燃料,故燒起來會有一股黑煙。這就苦了那些考生們,原本進去時白白胖胖的人,幾天后出來時往往灰頭土臉,黑黢黢的,像換了個人。

不過有的考生也會苦中作樂。那些原本學識出眾、滿腹經綸的考生,交了卷子卻又不能出去,剩下的時間就在號子里找樂趣。

在光緒二年(1876年)的湖南鄉試中,臨湘名士吳獬和曾國藩的孫子曾重伯,以及名門公子魏侯平恰好同在一弄。三人難得有此歡聚的機會,于是幾個富家子弟便取出自帶的上好食材,在號子里用“五更雞”煲起粥來。正當香氣四溢,馬上就能享用時,聊得興起的曾重伯不小心伸了一下腳,將一鍋粥翻得精光。三人既惱火又開心,還填詞記述這件趣事。后來三人都考中了這一科的舉人,吳獬更是中了解元,一時間傳為佳話。

卷面的整潔是十分講究的,有時甚至會影響考生的一生。光緒年間,蘭州人秦霖熙在取得進士資格后,將要參加由皇帝主持的殿試。左宗棠任陜甘總督時很重視教育,創設了甘肅舉院培養人才。主考官對來自西北的秦霖熙的才學很是欣賞,此時又正逢左宗棠由陜甘總督高升軍機大臣之際,便試圖舉薦秦霖熙為本科第一甲第一名,以示對左宗棠主政陜甘功績的褒揚,于是特意叮囑秦霖熙務必仔細審題,認真答卷,堅持到最后一個交卷。

當時,考場內光線不足,一到傍晚時分,考生需要用自備的蠟燭照明。秦霖熙早早完成答卷,想起考官的吩咐,便點起蠟燭仔細核查,不料碰翻蠟燭,污染了卷面。主考官見狀,不禁為之頓足嘆息——此卷斷不能呈送皇上了。秦霖熙就這樣與第一名失之交臂。不過,失之東隅,收之桑榆,秦霖熙入仕后,任過戶部主事和廣西恭城縣知縣。后來,他淡泊官場,潛心研究醫學,成為了醫術高超、醫德高尚的一代名醫。

作弊手段花樣百出

如此影響一生的科舉考試,自然會有作弊的情況出現。

清代嘉慶年間,在福建鄉試時,貢院第一道門的考官負責監督考生經過搜檢進入貢院。當時,有個士兵搜出一個平日以教書為業的清苦考生夾帶了一個包裹,考官陳鑒亭隨即拿過包裹,放在自己身邊,讓士兵再搜,士兵再次仔細查看該考生的考籃后報告沒有其他問題。陳鑒亭看著這個嚇呆的考生說道:“既然沒有夾帶,你還站在這里不進去干什么?”原來是這位考官心善,同情教書先生不容易,放了他一馬。

考官有時也會參與作弊。因為看不到考生的姓名,雙方便約定在文章開頭或結尾寫一個生僻的詞作為暗號,被買通的閱卷人看到后,便心知肚明地給予特別優待。更大膽的考生甚至買通考官,利用閱卷的機會,將優秀的考卷裁割下來,調換到行賄考生的卷子里,再進行糊名。

科場舞弊案背后往往牽扯著復雜的腐敗鏈條和官場糾葛。與其他朝代相比,清朝在處理考場舞弊案時向來不手軟。特別是對于徇私舞弊的考官,一經查實便從重從嚴處罰。

1657年,在江南鄉試結束后,有人舉報主考官方猷等人徇私,錄取的舉人都是他們的家族成員。皇帝下令嚴查,在無法確定主考官是否存在徇私行為時,采取了復試的方法,由士兵提著刀監考。結果有的考生表現水平較差,甚至有交白卷的,這就算坐實了其舞弊行為。交白卷的考生被打40大板,還連累其父兄一道流放寧古塔20多年。其他復試考生也被革去了功名。考官們就更慘了,主考官方猷、副主考錢開宗以及其他十幾個考官統統被處死,家產也被罰沒。

1711年,在江南鄉試發榜時,歷次科舉成績最佳的蘇州地區僅有13人中舉,卻有多名揚州鹽商子弟錄取,蘇州學子群情激憤。接到蘇州織造李煦和江寧織造曹寅的密奏后,康熙皇帝震怒,下令追查。經過長達數月的審理,私受賄賂的副主考趙晉與同考官王曰俞、方名被處斬立決,買通考官的考生吳泌、程光奎等人被處絞監候,兩江總督噶禮和主考官左必蕃因失察被革職。

1858年,就在離鄉試揭榜不到一個月時,負責對考取正榜的考卷進行復審的官員,通過御史孟傳金上書朝廷,指出順天鄉試存在嚴重舞弊行為。當年順天鄉試的主考官是文淵閣大學士柏葰,副主考官是戶部尚書朱鳳標和御史程庭桂。考生羅鴻祀賄賂主考官柏葰的家人,將其文理不通且多達300余個錯別字的試卷換入正榜。還有一個除了會唱京戲而別無所長的八旗子弟平齡,居然高中第七名。

咸豐皇帝派怡親王載垣、鄭親王端華和朝廷重臣肅順處理此事。為慎重起見,咸豐皇帝給了羅鴻祀一個機會,命他到南書房重考一場,結果他又交出了一份同樣粗劣的考卷。經傳訊,羅鴻祀供出他曾向兵部侍郎李鶴齡疏通關系,李鶴齡轉求同考官浦安關照,浦安又跟柏葰的門丁打了招呼。事成后,李鶴齡向羅鴻祀索銀500兩,浦安和柏葰都得到了好處。原本咸豐皇帝對柏葰十分倚重,有意從輕發落,肅順卻力爭按律嚴格執法、明正典刑。結果大學士柏葰、兵部侍郎李鶴齡與行賄考生羅鴻祀等人一同被砍了頭,一并被懲處的官員多達90余人。清代幾樁科場案處理嚴厲,震撼朝野,警醒后世。

(摘自《同舟共進》)