基于GS+的武功山山地草甸土壤速效鉀空間變異研究

樊妮娜袁知洋

(1.江西生物科技職業學院,江西 南昌 330000;2.湖北省地質科學研究院,湖北 武漢 430000)

前言

鉀是植物必需營養元素,土壤速效鉀是吸附于土壤膠體表面的交換性鉀和土壤溶液中的鉀離子之和,因為植物主要是吸收土壤溶液中的鉀離子,因此植物的鉀營養水平主要決定于土壤速效鉀的含量[1,2],土壤的空間變異是客觀存在的,其變異的根本因素是自然因素和人類活動,變異類型包括結構分異和隨機變異2種[2]。土壤的形成經過一系列自然過程,自然因素是土壤特性的空間結構分異的內源動力[3,4]。有研究結果表明,土壤中不論是速效鉀還是大量、中量或者微量養分元素的空間變異性,受土壤母質、地形影響較為顯著[5-7];人類因素對土壤養分特性的空間變異也有較大影響,人類對土壤理化性質的改變是多方位的,有添加養分作用,有造成養分流失的影響,有帶來污染物的影響等。

為研究武功山山地草甸土壤速效鉀的空間變異狀況,本文以武功山核心景區的金頂至吊馬樁一帶的塊狀山地草甸為研究對象,對研究區草甸土壤上(0~20cm)和下(20~40cm)2層進行采樣并運用ASI土壤養分狀況系統分析法[8-10]測定土壤速效鉀,采用GS+地統計學[11-14]進行了土壤速效鉀的空間變異分析,并且進行了插值成圖,通過對土壤速效鉀的分布特征以及空間異質性研究分析,揭示武功山研究區草甸土壤速效鉀的空間變異規律,為武功山草甸草甸養分的分區管理提供重要依據,為退化山地草甸植被恢復技術理論供參考。

1 材料與方法

1.1 武功山試驗樣地概況

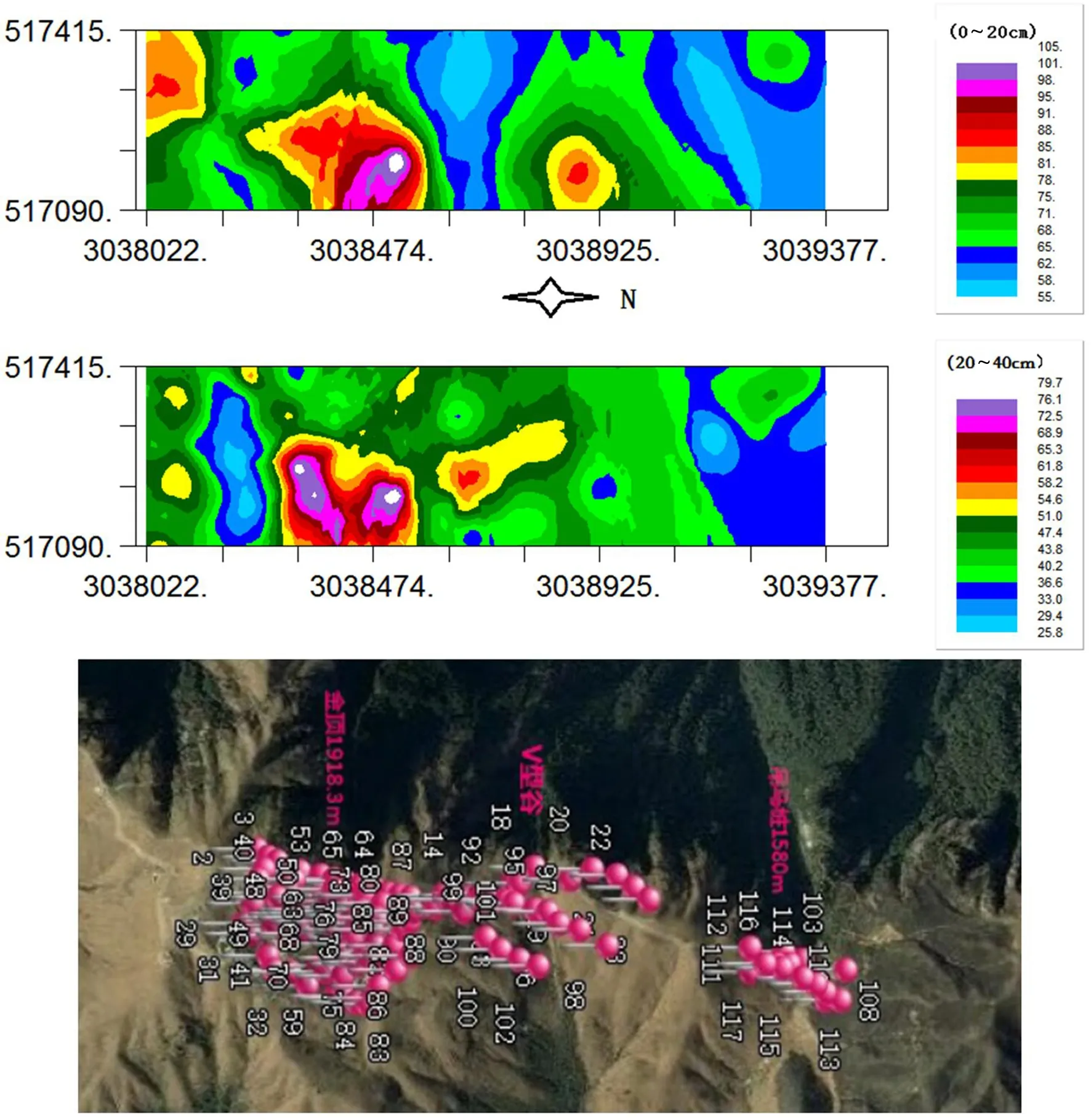

試驗樣地位于武功山主峰金頂(N27°27′19″,E114°10′24″,1918.3m)到吊馬樁(N27°27′59″,E114°10′31″,1598m)景區處的成片區山地草甸,草甸植物以禾本科為主,芒類(Miscanthus sinensis)為主要群落,其次是野古草(Arundinella anomala)為亞優勢種[15]。如圖1所示,該地區為武功山山地草甸的主景區。

圖1 武功山金頂采樣區衛星圖和采樣示意圖

1.2 樣品采集方法

在武功山金頂草甸研究區的采樣設計:選取武功山主景區山地草甸土壤上(0~20cm)和下(20~40cm)2層為研究對象,在該片區內按順序選取了117個草甸土壤采樣點,每個采樣點間距控制為30m左右,每個點用5點混勻取樣法取樣,分別取上(0~20cm)和下(20~40cm)2層土壤,并及時帶回實驗室處理,繼而應用ASI土壤養分狀況系統分析法,測出每個土樣的速效鉀指標,代表該點的土壤速效鉀含量狀況。

1.3 樣品測定與數據分析方法

1.3.1 土壤樣品速效鉀測定的實驗方法

本研究中土壤樣品的速效鉀測定主要基于ASI土壤養分狀況系統[10]的乙酸銨提取測定方法,操作如下:堿溶速效鉀(ASI-K)采用中性的1mol·L-1NH4Ac溶液浸提土壤鉀離子,NH4+與土壤膠體表面的K+進行交換,連同水溶性K+一起進入溶液,浸提液中的K可直接用火焰光度法測定,土壤速效鉀的單位為mg·L-1。

1.3.2 數據處理與統計方法

試驗數據采用SPSS 17.0、GS+9.0(Gamma Design Software)等軟件進行分析。

2 結果與分析

2.1 武功山山地草甸土壤速效鉀含量的統計特征分析

在用分析土壤速效鉀的空間變異之前,需要對所有采樣點的土壤速效鉀數據值進行傳統統計特征分析,這是武功山山地土壤速效鉀的空間變異分析的前提和基礎,對117個采樣點的上、下層土壤樣本進行土壤速效鉀測定并對測定數據進行描述性統計學分析。分析結果見表1。

表1 武功山金頂片區山地草甸土壤速效鉀描述性統計分析及正態分布檢驗

在ASI土壤養分分析系統研究中,其養分含量的分級標準是根據其陽離子的交換量來區分等級,土壤中主要養分的ASI分級指標見表2。

表2 土壤養分狀況系統研究法(ASI)中壤土和粘土有效土壤養分分級指標

表3 草甸土壤速效鉀含量分級情況

結合表1~3可以看出,速效鉀方面,上、下層草甸土壤中低含量的樣點占樣點數分別為68.4%和94.87%,此地區的土壤速效鉀的含量處于總體低值。土壤速效鉀含量的變化范圍:上層土壤速效鉀的最大值和最小值分別為202.0mg·L-1和30.1mg·L-1,均值為72.7mg·L-1,下層土壤中速效鉀的最大值和最小值分別為117.2mg·L-1、11.3mg·L-1,均值為45.50mg·L-1,按照分級標準如表2,在速效鉀方面,武功山研究區金頂草甸土壤速效鉀在土壤上層稍高于下層,總體上土壤速效鉀在上層出現了一定的聚集。根據表1中的研究區草甸土壤速效鉀指標的統計變異系數CV表明,上層(0~20cm)和下層(20~40cm)草甸土壤養分變異系數分別為30.40%和38.68%,均為中度變異。通過表1可以看出,主景區金頂草甸土壤上下層速效鉀偏斜度分別為3.30%和4.18%,均小于5%,速效鉀含量整體上均表現較為穩定不偏斜。

2.2 武功山土壤養分的空間變異特征分析

2.2.1 研究區草甸土壤速效鉀的半方差函數分析

基于武功山草甸土壤區土壤采樣的網格坐標分布和所測土壤速效鉀含量值數據,在GS+7.0中進行數據模擬和輸入,在軟件的自動選擇最優半方差函數模型下分析計算得出了草甸土壤鉀的空間異質性的量化指標,即土壤速效鉀空間變異的自相關距離和空間自相關程度,并且生成直方圖和半方差函數模型圖,見圖2、圖3,提取其中的參數形成表4。

表4 武功山研究區山地草甸土壤速效鉀含量半方差函數特征參數表

圖2 武功山研究區草甸土壤速效鉀直方圖

圖3 武功山研究區草甸土壤速效鉀方差函數圖

土壤養分空間變異的自相關距離A0也叫變程(Range)或者獨立間距[15]。本研究的采樣點的間距約為30m,從圖3和表4可以得出,研究區草甸上層土壤速效鉀的自相關距離A0為325m,下層為119m,均大于30m的采樣間距,說明30m的取樣間距符合空間變異分析要求。

(C0/C0+C)則反映自相關部分的空間變異性占總空間變異性的程度,如表5,可作為研究因子空間相關的分類依據。

從表4可知,試驗樣地武功山金頂地區的土壤速效鉀空間變異特征如下:上、下層草甸土壤中速效鉀的空間自相關性系數(C0/C0+C)為49.99%和38.97%,屬于中等強度的空間自相關,說明人為活動和自然因素綜合作用對草甸土壤速效鉀空間變異產生了作用。

2.2.2 武功山山地草甸土壤養分的空間分布格局

武功山山地草甸試驗樣地取樣設置呈南北走向的成片狀,從南端的最高峰金頂到北端的吊馬樁景區,在此處的草甸覆蓋區獲得有限而且盡量規則的樣點數據,在土壤養分變半異函數理論及結構分析的基礎上,利用GS+中的Kriging空間局插值模塊對試驗樣地的土壤速效鉀含量和周圍區域進行插值估計,繪制出土壤速效鉀的空間分布格局圖,如圖4所示。試驗地位于武功山主景區金頂至吊馬莊一帶,采樣地邊界范圍約為12000m2。從圖上插值結果上看,草甸土壤速效鉀分布與金頂和吊馬莊2個山峰的地形較吻合,并形成了類似等高線的分布,草甸土壤中上下層的速效鉀含量均比較穩定,在主景區金頂無論是表層和深層土壤速效鉀含量都達到最高值,且高于吊馬樁一側,但金頂到吊馬樁之間的V型谷深層土壤速效鉀含量較表層土壤高。

圖4 草甸土壤速效鉀指標空間插值圖

3 結論與討論

3.1 結論

常規描述性統計分析得出結論:武功山主景區金頂草甸土壤速效鉀總體上速效鉀含量偏低,在土壤上層稍高于下層,土壤速效鉀在上層出現了一定的聚集。

研究區草甸上層土壤速效鉀的自相關距離A0為325m,下層為119m,均大于30m的采樣間距,說明采樣過程中30m的取樣間距屬合理。

研究區草甸上、下層土壤速效鉀的空間自相關性系數C0/(C0+C)均呈現出中等強度的空間自相關,因此人為活動和自然因素綜合作用對武功山研究區的土壤速效鉀含量產生影響。

基于GS+的空間插值成圖,草甸土壤速效鉀分布與武功山金頂和吊馬莊2個山峰的地形較吻合,并形成了類似等高線的分布,草甸土壤中上下層的速效鉀含量均比較穩定,在主景區金頂無論是表層和深層土壤速效鉀含量都達到最高值,且高于吊馬樁一側,但金頂到吊馬樁之間的V型谷深層土壤速效鉀含量較表層土壤高。

3.2 討論

本研究的結論表明,武功山主景區壤速效鉀的含量處于總體低值,武功山草甸禾本科植物發育有優勢很可能是對土壤缺鉀的自然選擇,總體上看目前武功山山地草甸土壤速效鉀主要受人類活動和地形因素共同影響,因此需要加強在金頂景區的養分管理和旅游管理,防止對土壤環境的進一步污染。武功山的山地草甸土壤研究工作還處于起步階段,主要有關于常規養分和養分影響的自然因素研究[16,17],后續的研究工作需要長期動態監測土壤養分的空間變異狀況,試驗探究保護草甸的具體措施。