油茶北緣產(chǎn)區(qū)高產(chǎn)栽培與管理技術(shù)

王麗珍 祝劍峰 李芬 章璐

(湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北 武漢 430200)

油茶是山茶科山茶屬植物,是我國南方重要的木本油料樹種,在我國栽培歷史悠久,栽培面積較大,分布區(qū)域較廣,加工用途多。油茶耐瘠薄耐干旱,經(jīng)濟(jì)收益長,適生范圍廣等特點(diǎn),可用來綠化荒山、保持水土,同時茶油中不飽和脂肪酸含量高達(dá)90%以上,被譽(yù)為“東方橄欖油”和“液體黃金”,是聯(lián)合國糧農(nóng)組織重點(diǎn)推廣的健康型高級食用油。

1 湖北省油茶產(chǎn)區(qū)分布

油茶栽培分為6大產(chǎn)區(qū):核心產(chǎn)區(qū)為湖南、江西、廣西和廣東北部,占全國油茶種植面積的2/3;東部產(chǎn)區(qū)為浙江、福建;南部產(chǎn)區(qū)為海南、廣西南部和廣東南部;西部產(chǎn)區(qū)有貴州、重慶、四川;云南產(chǎn)區(qū)主要是云南省;北部產(chǎn)區(qū)包括安徽、湖北、河南和陜西南部。

按照《湖北省木本油料“十四五”發(fā)展規(guī)劃》技術(shù)指南,結(jié)合湖北省地理氣候和立地條件,將適宜發(fā)展油茶的產(chǎn)區(qū)分為鄂東南幕阜山區(qū)、鄂東北大別山區(qū)、鄂中大洪山區(qū)、鄂西北秦巴山區(qū)、鄂西南武陵山區(qū)5個主要栽培區(qū)。在這些區(qū)域低山丘陵和山區(qū)均可栽植,也適合復(fù)合經(jīng)營,可以充分利用邊際性土地來發(fā)展,具有不與糧棉爭地的優(yōu)點(diǎn)。

鄂中大洪山區(qū)是我國油茶的北緣產(chǎn)區(qū),其中谷城縣是全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范縣,位于鄂西北,漢水中游西南岸,地跨N30°53′~32°29′,E111°07′~111°52′,海拔最高1584m,最低71m,有100多年栽培油茶的歷史,但由于管理不科學(xué)、生產(chǎn)無標(biāo)準(zhǔn),在油茶品種不齊、樹齡老化等因素的制約下,以谷城為例,作為油茶北緣產(chǎn)區(qū)油茶重要產(chǎn)區(qū),油茶生產(chǎn)一直處于發(fā)展緩慢的狀況,北緣產(chǎn)區(qū)油茶高產(chǎn)栽培與管理技術(shù)可以有效利用土地資源,有力促進(jìn)北緣產(chǎn)區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展,提高油茶林經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收,助力湖北省油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效服務(wù)。

2 北緣產(chǎn)區(qū)油茶高產(chǎn)栽培措施

2.1 選地

土壤選擇土層深厚、肥沃、排水良好,pH值在5.0~6.5的砂質(zhì)紅壤、黃壤、黃紅壤為宜。一般要求土層厚度不少于40cm,豐產(chǎn)林要求60cm以上。海拔一般在800m以下,鄂西山區(qū)不超過1000m[1],山地造林以坡度小于25°的緩坡中下部為宜。油茶適宜栽植在陽坡和半陽坡,注間要避開有北風(fēng)和西北風(fēng)侵害的地段。

2.2 整地

坡度小于15°以下的林地可以全墾,用機(jī)械整地,15°~25°可帶狀整地,整為水平梯地,25°以上只可穴狀整地。谷城油茶種植產(chǎn)區(qū)坡度較大,一般采用帶狀整地,隨坡面由上而下按等高線挖筑梯帶,帶面寬度以3m左右為宜,可以根據(jù)坡小帶寬、坡大帶窄方法進(jìn)行調(diào)整,帶面外高內(nèi)低。在10月以前完成整地,整地后最好曬1個月讓土壤充分風(fēng)化,按60cm×60cm×60cm的規(guī)格挖大穴,施足基肥,回填部分土壤。在整地時注意保護(hù)生物多樣性和水土保持,坡面適當(dāng)保留植被。

2.3 栽植密度

油茶栽植密度為70~90株·667m-2,一般可以按2.5m×3m,2.5m×4m,3m×3m配置,采用茶農(nóng)單憑和機(jī)械化作業(yè)的油茶林密度設(shè)為2.5m×4m或3m×4m。

2.4 品種選擇

2.4.1 選擇良種壯苗

造林苗木要求兩年生的輕基質(zhì)容器嫁接苗,苗高25cm以上,地徑0.25cm以上,苗木粗壯,頂芽飽滿,根系發(fā)達(dá)。有條件的也采用三年生大苗,苗高60cm以上,地徑0.6cm以上,另外鄂西北崗地選擇耐旱品種。

2.4.2 品種配置

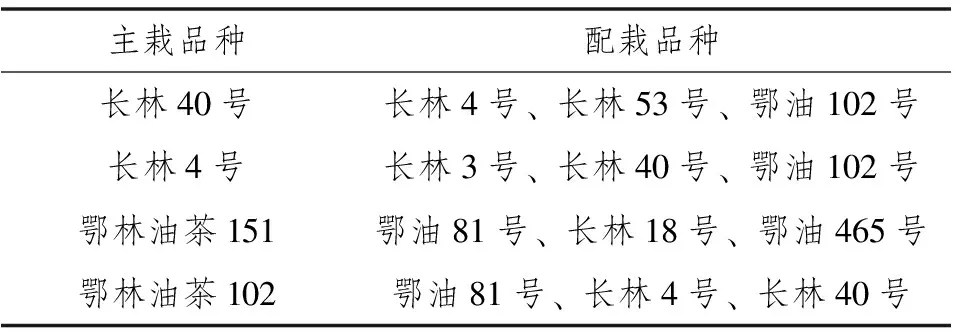

油茶新造林地品種配置應(yīng)建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上,對經(jīng)過規(guī)范試驗(yàn)并有成熟科研成果的配置模式,應(yīng)明確提出配置方式。北緣產(chǎn)區(qū)主要的主栽品種與配栽品種配置見表1,對暫時沒有科學(xué)配置依據(jù)的品種,原則上選用花期相遇,成熟期相近的3~5個品種進(jìn)行配置栽培[2]。

表1 北緣產(chǎn)區(qū)主要的主栽品種與配栽品種配置

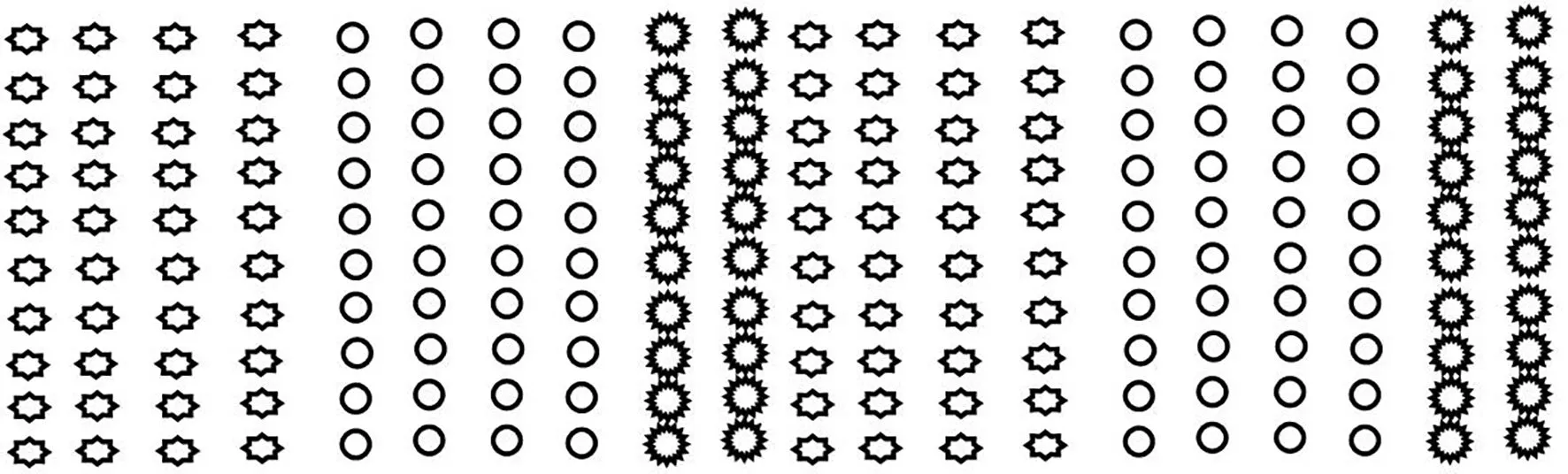

各品種按主栽與配栽3∶1或4∶1栽植,可以采用分品種成行或成塊種植,如主栽品種為“長林40號”,配栽品種為“長林53號”,可以按“長林40號”∶“長林53號”按3∶1進(jìn)行分品種成行配置,見圖1,或者主栽品種為“長林40號”和“長林4號”,配栽品種為“長林53號”,可以按“長林40號”∶“長林4號”∶“長林53號”按4∶4∶2分品種成行配置,見圖2,分品種成行成塊種植有利于后期的管理,可以充分授粉,后期也方便采摘。特別注意的是配置完成需繪制定植圖,注明每個品種、無性系所在的位置和數(shù)量[3]。在每行第1株處埋永久性標(biāo)識牌(如水泥樁),并注明品種名稱。

圖1 “長林40號”∶“長林53號”按3∶1配置

圖2 “長林40號”∶“長林4號”∶“長林53號”按4∶4∶2配置

只有通過科學(xué)合理的良種配置,才能夠充分發(fā)揮良種增產(chǎn)潛力,顯著提高油茶林經(jīng)濟(jì)效益,為湖北省油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效服務(wù)。

2.5 栽植

油茶栽植時間最好在12月—第2年1月,最遲不超過3月中旬,最好采取雨前栽植。栽培時注意容器苗底部如果封住必須去除容器,輕基苗要保持基質(zhì)完整,栽植時基質(zhì)不散需解袋栽植,基質(zhì)散開可以不解袋栽植,栽植后澆透定根水,栽植后保持嫁接口正好露出地面,然后在根部周圍填入細(xì)土分層壓實(shí),做到根舒、苗正、土實(shí)。有條件的地方提倡覆膜造林,栽植后苗木周圍覆蓋地膜、養(yǎng)護(hù)毯、園藝地布或秸稈,保濕保墑。

3 北緣產(chǎn)區(qū)油茶林分撫育管理

油茶幼林指樹體處于持續(xù)快速擴(kuò)展、尚未完全定形,多數(shù)植株尚處于初果投產(chǎn)階段的林分,一般為定植6年以內(nèi)的油茶林。在這個階段油茶以營養(yǎng)生長為主,快速形成樹體骨架,同時兼顧早期生產(chǎn)能力,形成健康、合理的樹體和群體結(jié)構(gòu),順利向盛果期過渡。

3.1 松土除草

油茶幼林需連續(xù)撫育3年,每年2次,第1次在5—6月進(jìn)行,第2次在8—9月,主要是松土除草,培兜擴(kuò)穴。

3.2 定干整形

整形是形成并維持良好樹體結(jié)構(gòu)、保證油茶林持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的一項(xiàng)重要技術(shù)手段。為了培養(yǎng)樹形,控制持果,保證骨干枝生長,做到通風(fēng)透光,枝梢健壯,立體結(jié)果、產(chǎn)量穩(wěn)定。定干整形一般在11月—第2年2月,新造油茶采穗圃在幼樹距地面50~60cm處短截主干,萌發(fā)新枝后選留4~5個作為主枝,次年在主枝上留2~3個副枝,第3年在副枝上留側(cè)枝群,形成自然開心型樹冠。

3.3 合理施肥

油茶定植當(dāng)年可以不施肥。從第2年開始,每年可在3月新梢萌動前半月施速效氮肥,每株50~100g,11月施有機(jī)肥,每株5~10kg。幼林施肥可在30cm外打孔,成林樹穴施、半月形、溝施。一般采用溝施方法,在距離樹干基部30cm或在樹冠投影線外沿開挖施肥溝,溝寬20~30cm,深20cm。將肥料與土攪拌均勻后應(yīng)及時覆土。注意施肥時應(yīng)地應(yīng)樹制宜,根據(jù)立地條件、樹體生長勢、葉片顏色等考慮施肥量。

3.4 修剪

一般在采摘后到春梢萌動前,即12月上旬—第2年2月底進(jìn)行修剪,本著幼樹輕剪、老樹重剪、小年輕剪、大年重剪,大空小不空、內(nèi)空外不空、打陰不打陽、剪下少剪上的原則,修剪時要注意先修下部,后中上部,先剪冠內(nèi),后剪冠外,切口平滑,稍傾斜,剪去腳枝不傷枝,鋸掉殘樁不藏枝,病蟲枯枝全剪去,上控下促樹冠齊,注意修剪比不修剪的增產(chǎn)30%~50%。

3.5 病蟲害防治

油茶豐產(chǎn)林病蟲害防治遵照以營林措施為主、綜合治理的原則。油茶主要病害有炭疽病、軟腐病、煙煤病等;主要防治炭疽病(5月下旬—6月上旬)、軟腐病(4月下旬),發(fā)病初期使用1%等量式波爾多液;50%甲基托布津可濕性粉劑400~600倍液;25%多菌靈可濕性粉劑1000~1200倍液噴霧[2]。每15d噴霧1次,連續(xù)3次。油茶主要蟲害有象甲、蛀莖蟲、茶梢蛾、黑跗眼天牛等。要注意加強(qiáng)林地管理,適時修枝撫育,及時修剪蟲害枝條,清理林地,改善通風(fēng)透光條件,可減輕危害。同時也要進(jìn)行藥物防治,主要防治油茶象甲,可在5—7月油茶象甲成蟲陸續(xù)出土?xí)r在林間噴灑白僵菌和綠僵菌,以及綠色威雷200~300倍液,噻蟲啉500倍液等高效低毒農(nóng)藥防治。蛀莖蟲可以在幼蟲期噴灑森得保300倍液,25%滅幼脲3號懸浮劑1500倍液,注意禁用國家限用農(nóng)藥。

3.6 保護(hù)土蜂

油茶是異花授粉樹種,主要通過蟲媒,油茶坐果率的高低與授粉昆蟲的多少成正比[4]。因此保護(hù)好土蜂,可有效提高油茶授粉效率,促進(jìn)油茶增產(chǎn)。有研究表明,土蜂多的油茶林坐果率比土蜂少的油茶林高出7%~20%,產(chǎn)量可高出30%~100%[5]。所以對油茶林進(jìn)行引蜂授粉可較大幅度地提高油茶的產(chǎn)量,讓林農(nóng)朋友達(dá)到油茶豐產(chǎn)豐收的造林效果。

3.7 種子采收

油茶果實(shí)5%~10%的果實(shí)開裂為采收最佳時期。茶果色澤鮮艷、發(fā)紅或發(fā)黃、呈現(xiàn)油光,果皮茸毛脫盡,果基毛硬而粗,果殼微裂,籽殼變黑發(fā)亮,籽仁現(xiàn)油。一般在寒露籽10月8日前后采收,如果遇到極端干旱情況,可以延遲7d采摘。特別需要注意的是,油茶果一定不能提前采收,否則影響出油率。

4 北緣產(chǎn)區(qū)油茶低產(chǎn)林改造技術(shù)

經(jīng)過對北緣產(chǎn)區(qū)低產(chǎn)油茶林開展調(diào)查,發(fā)現(xiàn)低產(chǎn)林主要存在2種,樹齡在8~50a,產(chǎn)量在15kg以下的油茶林,主要原因是存在品種混雜以及管理不善;樹齡在50a以上,產(chǎn)量在5kg以下的油茶林。這樣的地塊立地條件極差,品種混雜,林分衰敗,無人管理。低產(chǎn)林的改造應(yīng)本著因林制宜、分類改造的原則,對于油茶品種較好,立地條件較好,樹勢尚好,且具增產(chǎn)潛力的油茶林,應(yīng)強(qiáng)化撫育;對于有一定產(chǎn)量,但油茶品種較差的地塊,可采用逐步更替的方法,分期投入,對產(chǎn)量也影響不大,但盛產(chǎn)期會后延;對于樹齡中等、樹勢較好,但油茶品種差的地塊,可采用嫁接換冠,但是對技術(shù)的要求高、成本也高;對于立地適宜但林分衰敗的低產(chǎn)林可采用更新改造,但存在的問題是投入較大。

4.1 林地清理

在低產(chǎn)林中,由于前期沒有管護(hù),形成以油茶為主的混生林的,應(yīng)在當(dāng)年的11月中下旬—第2年2月底砍除喬、灌木,藤蔓類植物等非油茶雜木,并挖去樹蔸,清理病蟲枝葉,對油茶的老、殘、病株也要一并砍掉。

4.2 密度調(diào)整

根據(jù)林地地形、地勢、立地條件、品種、經(jīng)營方式、經(jīng)營水平進(jìn)行密度調(diào)整,過密的林地進(jìn)行疏伐;林間空地大的稀林,需補(bǔ)植良種壯苗或移植幼樹,一般要求立地條件好的保留60株·667m-2左右,立地條件差的保留80株·667m-2左右。

4.3 深挖墾復(fù)

可以在當(dāng)年的12月—第2年的2月底進(jìn)行深挖墾復(fù),樹冠外圍深度應(yīng)達(dá)到20cm以上;有利于枯枝落葉等凋落物深埋腐爛,增加土壤有機(jī)質(zhì)含量;有利于雜灌根系翻曬枯死,減少雜草叢生;破壞病蟲害滋生環(huán)境,達(dá)到清園的目的。可以采取3年1深挖,1年1淺鋤,特別是第1年秋、冬深挖以后,第2年夏季一定要淺鋤1次,坡度小于15°的林地盡量全墾,大于15°的采用帶墾或塊狀墾。

4.4 合理施肥

要恢復(fù)樹勢,提高油茶的產(chǎn)量,還需要挖溝深施肥,春季每株可施0.5~0.75kg復(fù)合肥、0.2~0.3kg的尿素,秋季每株施0.5~0.75kg復(fù)合肥;有條件的地方秋冬季可施1500~2000kg·667m-2農(nóng)家肥或每株有機(jī)肥10~15kg。一般在在上坡位沿樹冠外沿投影開半圓形環(huán)狀溝或東西、南北交錯條狀施,溝深20cm左右,施后覆土。

4.5 修枝整形

修剪主要是進(jìn)行回縮及修除,對于多年生的弱枝及太高不方便采果的枝條應(yīng)進(jìn)行回縮,及時修除下腳枝、交叉枝、病蟲枝、徒長枝、重疊枝、下垂枝,形成枝葉均勻、通風(fēng)透光、結(jié)果面大而厚的樹冠。

4.6 品種改良

經(jīng)調(diào)研,北緣產(chǎn)區(qū)存在一部分60~70a的油茶林,品種不純,長勢旺盛,長期不接果,長勢好的可以采用高接換冠,5月底或8月下旬采用撕皮嵌芽接和改良拉皮切接法換冠,如果長勢弱,則可以考慮用三至四年生良種大苗替換。

4.7 更新復(fù)壯

五十年生以上,產(chǎn)量在5kg以下的老殘林,可全部清除老油茶林,選用良種壯苗重新造林,也可帶狀清除,3~4a更新。對于品種類型較好、株行距較均勻、生長勢不過于衰老的低產(chǎn)林,可采用截干更新,可在秋冬季進(jìn)行,即在主干50~60cm處,保留部分分枝外,其余全部去掉,保留分枝的多少,依衰老程度而定,樹勢越衰老,保留分枝越少,特別注意的是截干要及時進(jìn)行除萌,去除多而細(xì)弱的萌條,保留部分強(qiáng)壯合理的分枝,快速培養(yǎng)新樹冠,2~3a就開花結(jié)果,恢復(fù)產(chǎn)量快。

5 結(jié)語

油茶作為我國的主要經(jīng)濟(jì)林,有著顯著的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、生態(tài)價(jià)值,高產(chǎn)栽培與管理技術(shù)可扎實(shí)推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效,為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)保障,助力湖北省油茶擴(kuò)面提質(zhì)增效行動高質(zhì)量發(fā)展。