社會(huì)信任數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿的影響

---基于427位農(nóng)戶的調(diào)查數(shù)據(jù)

譚宗佳 穆蘭 羅春霞

(陜西師范大學(xué)西北歷史環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院,陜西 西安 710119)

引言

2019年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》提出,抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治3年行動(dòng),全面開展以農(nóng)村垃圾污水治理等為重點(diǎn)的農(nóng)村人居環(huán)境整治工作,確保到2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境階段性明顯改善,村莊環(huán)境基本干凈整潔有序,農(nóng)戶環(huán)境與健康意識(shí)普遍增強(qiáng)。然而隨著快速城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展,環(huán)境保護(hù)工作的重點(diǎn)一直集中在大中城市,對(duì)于農(nóng)村環(huán)境問(wèn)題缺少相應(yīng)的關(guān)注。同時(shí),在水污染治理投入方面,農(nóng)村地區(qū)和城市地區(qū)環(huán)保投入不均衡,農(nóng)村的污水處理設(shè)備缺失。農(nóng)戶居住環(huán)境整治的邊緣化,使得農(nóng)村人居環(huán)境日益惡化。另外,受歷史因素及客觀現(xiàn)實(shí)的制約,農(nóng)村居民參與水污染治理的意愿并不高,缺少主動(dòng)性和積極性。因此,大力發(fā)揮農(nóng)村居民在水環(huán)境治理中的主體作用,提高農(nóng)村居民自主參與農(nóng)村水污染治理的意愿,對(duì)有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,改善人居環(huán)境具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

目前,已有學(xué)者對(duì)農(nóng)戶參與農(nóng)村環(huán)境治理的影響因素進(jìn)行了探究。一些研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)激勵(lì)[1]、社會(huì)監(jiān)督[2]、生態(tài)認(rèn)知[3,4]、社會(huì)資本[5]對(duì)農(nóng)戶環(huán)境行為有重要影響。社會(huì)信任作為社會(huì)資本的重要組成部分[5],能夠促進(jìn)人與人之間的溝通交流,提高集體行動(dòng)的可能性[6]。另外,環(huán)境治理需要集體決策,社會(huì)信任減少了決策過(guò)程中的沖突[7],從而正向影響個(gè)人行為意愿。但目前對(duì)于社會(huì)信任的分析多集中在農(nóng)戶垃圾分類意愿上,對(duì)水污染治理意愿的研究較少。而農(nóng)村水環(huán)境治理更需要發(fā)揮農(nóng)戶之間的合作參與來(lái)避免搭便車行為和集體行動(dòng)困境的出現(xiàn)[8],因而探究基于集體層面的社會(huì)信任有著十分重要的意義。

在數(shù)字化時(shí)代,信息成為影響個(gè)體行為的關(guān)鍵因素[9]。瀏覽網(wǎng)上信息可以改善居民環(huán)保態(tài)度,提升環(huán)保素養(yǎng)[10],通過(guò)信息傳播和大眾動(dòng)員等方式作用于居民環(huán)保行為[11]。隨著農(nóng)村信息化的建設(shè),互聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)村地區(qū)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。已有文獻(xiàn)表明,互聯(lián)網(wǎng)的使用可以提升農(nóng)戶的人力資本[12]。促進(jìn)農(nóng)戶參與環(huán)境治理和鄉(xiāng)村公共事務(wù)[13,14]。但鮮有研究從數(shù)據(jù)素養(yǎng)的角度實(shí)證分析農(nóng)戶參與環(huán)境治理的意愿,相較于互聯(lián)網(wǎng)使用這一單一指標(biāo),數(shù)字素養(yǎng)綜合分析了個(gè)體的數(shù)字技術(shù)使用,情感認(rèn)知,社交互動(dòng)能力[15]。另外,目前對(duì)于數(shù)字素養(yǎng)的研究多集中在教育學(xué)領(lǐng)域[15],缺少經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用。

綜合現(xiàn)有文獻(xiàn),本文基于渭河流域427位農(nóng)戶的調(diào)查數(shù)據(jù),采用二元Logit模型實(shí)證分析社會(huì)信任、數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿的影響,并將2種不同層面的因素納入同一分析框架進(jìn)行考慮,以期在數(shù)字化背景下為農(nóng)村水環(huán)境治理提供參考。

1 理論分析和研究假說(shuō)

社會(huì)信任包括人際信任和制度信任。人際信任以人與人之間的情感作為紐帶,人與人之間的信任水平越高,表明農(nóng)戶更愿意聽從他人的建議參與水環(huán)境治理或者加入污染防治的合作中;制度信任則往往依賴于法律、政治等制度環(huán)境[16],制度信任體現(xiàn)了農(nóng)戶對(duì)于政府、政策的信任程度,制度信任水平高,環(huán)保政策對(duì)農(nóng)戶的行為就更有約束力,從而對(duì)政策的響應(yīng)更積極。人際信任通過(guò)降低信息擴(kuò)散的成本[17,18]促進(jìn)信息的共享,大大促進(jìn)了合作的達(dá)成,從而應(yīng)對(duì)環(huán)境治理的復(fù)雜性和環(huán)境成果的公共性問(wèn)題[19]。而制度信任對(duì)于個(gè)體來(lái)說(shuō)是一種“軟約束”,有助于塑造良好的社會(huì)秩序[16],能夠有效避免“搭便車”行為以及“囚徒困境”的出現(xiàn)[20,21]。因此,農(nóng)戶的社會(huì)信任程度越高,其參與農(nóng)村環(huán)境治理的意愿就越大。基于此,本文提出研究假說(shuō)1:H1,社會(huì)信任對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理的意愿有正向影響。

國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于數(shù)字素養(yǎng)的定義展開諸多研究,認(rèn)為數(shù)字素養(yǎng)不僅是應(yīng)用數(shù)字技術(shù)的能力,也包括信息整合、媒體表達(dá)、在線社交、社會(huì)認(rèn)知、批判性分析等的意識(shí)、態(tài)度和能力[11,22-24]。根據(jù)我國(guó)農(nóng)村居民的特點(diǎn),本文從數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā),將數(shù)字素養(yǎng)定義為一種基于數(shù)字社交、數(shù)字學(xué)習(xí)、數(shù)字娛樂(lè)、數(shù)字消費(fèi)4大場(chǎng)景下獲取、交流、使用、整合信息的科學(xué)技能與文化素養(yǎng)[25]。通過(guò)數(shù)字工具的使用,農(nóng)戶獲取信息的渠道更為多元,獲取信息的成本大大降低,在數(shù)字學(xué)習(xí)過(guò)程中,農(nóng)戶了解到關(guān)于環(huán)境保護(hù)的知識(shí),新聞以及政策,提高了對(duì)于環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的感知能力,具備了環(huán)保的態(tài)度和意識(shí)[10],依據(jù)計(jì)劃行為理論[26],個(gè)體行為受到主觀態(tài)度的影響,那么農(nóng)戶參與污染治理的意愿更為強(qiáng)烈。農(nóng)戶借助政務(wù)、商務(wù)、農(nóng)務(wù)等數(shù)字化智能平臺(tái),也能夠更好地治理數(shù)字鄉(xiāng)村公共事務(wù)[27]。通過(guò)數(shù)字社交行為,農(nóng)戶積極主動(dòng)地在數(shù)字化平臺(tái)進(jìn)行信息互動(dòng)和內(nèi)容分享,加速了信息的傳播,拓寬了農(nóng)戶現(xiàn)有的社交網(wǎng)絡(luò),強(qiáng)化了群體認(rèn)同和社會(huì)歸屬,有助于農(nóng)戶積極參與環(huán)保事業(yè)[2]。在數(shù)字娛樂(lè)方面,互聯(lián)網(wǎng)的使用影響了人們的認(rèn)知[28]。尤其是短視頻平臺(tái)的出現(xiàn)加劇了居民的情感共鳴,強(qiáng)化了公眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督,對(duì)于不良的社會(huì)行為進(jìn)行及時(shí)制止、輿論批評(píng)和法律制裁,在社會(huì)規(guī)范的影響下[26],農(nóng)戶自身不環(huán)保的行為得以糾正。數(shù)字消費(fèi)的快速發(fā)展使得用戶對(duì)于“綠色”“有機(jī)”的認(rèn)識(shí)更為深刻,影響了線下環(huán)保行為[29]。綜合以上分析,農(nóng)戶的數(shù)字素養(yǎng)越高,參與農(nóng)村水環(huán)境治理的積極性就越高。因此本文提出研究假說(shuō)2:H2,數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理的意愿有正向影響。

數(shù)字信息可以作為現(xiàn)實(shí)信息的有效印證[30],當(dāng)個(gè)體在數(shù)字平臺(tái)獲取某種信息之后,會(huì)對(duì)線下的相關(guān)信息產(chǎn)生更強(qiáng)的認(rèn)可和肯定,從而強(qiáng)化社會(huì)信任的作用,更為積極地參與到環(huán)境治理中來(lái)。另外,農(nóng)村信息化建設(shè)使得原本以鄰里社區(qū)群體作為參照群組被互聯(lián)網(wǎng)打破[14],個(gè)體行為受到更多潛在干預(yù),加強(qiáng)了對(duì)制度的信任。因此,數(shù)字素養(yǎng)的提高能夠強(qiáng)化社會(huì)信任對(duì)農(nóng)戶參與環(huán)境治理意愿的促進(jìn)作用。基于此,本文提出以下研究假說(shuō)3:H3,數(shù)字素養(yǎng)對(duì)社會(huì)信任正向影響農(nóng)戶參與水污染治理意愿有促進(jìn)作用。

2 研究設(shè)計(jì)

2.1 樣本區(qū)域與數(shù)據(jù)來(lái)源

2.1.1 樣本區(qū)域

渭河是黃河最大一級(jí)支流,起源于甘肅省定西市,流經(jīng)天水市、寶雞市、楊凌市、咸陽(yáng)市、西安市、銅川市、渭南市等地,于陜西省渭南市潼關(guān)縣匯入黃河。渭河干流全長(zhǎng)818km,流域總面積約13.5萬(wàn)km2,其中在陜西境內(nèi)的河流長(zhǎng)度為502.4km,流域面積達(dá)6.71萬(wàn)km2,占陜西境內(nèi)黃河流域總面積的50%。近年來(lái),為治理渭河流域的水質(zhì)污染問(wèn)題,各級(jí)政府投入了大量的人力、物力和財(cái)力,采用諸多舉措,大力開展流域環(huán)境治理,使得水污染問(wèn)題得到一定改善。然而,渭河流域農(nóng)村地區(qū)污水處理體系依舊落后不完善,農(nóng)村水污染現(xiàn)象嚴(yán)重,而農(nóng)戶的污染防治意識(shí)薄弱,并未意識(shí)到水污染的現(xiàn)狀。這不僅不利于經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展和鄉(xiāng)村振興的實(shí)現(xiàn),也對(duì)渭河流域水污染治理以及人民身體健康產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。因此,考察該地區(qū)農(nóng)戶參與水污染治理的意愿及其影響因素,能夠?yàn)榈貐^(qū)水污染治理提出一定的解決方案。樣本區(qū)域選擇具有一定代表性。

2.1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

本研究選取渭河流域陜西省渭南市作為調(diào)研區(qū),于2022年6月進(jìn)行調(diào)研,采用分層隨機(jī)抽樣方法,隨機(jī)選取渭南市3個(gè)縣,每個(gè)縣選取2~3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取3~4個(gè)村莊,每個(gè)村莊選取20名農(nóng)戶,采用入戶訪談與問(wèn)卷調(diào)查相結(jié)合的方法,共調(diào)研渭南市7鎮(zhèn),24村,440位農(nóng)戶,一共發(fā)放問(wèn)卷440份,剔除數(shù)據(jù)不完整問(wèn)卷,最終選用427份有效問(wèn)卷,本次調(diào)研問(wèn)卷回收率為97.0%。

圖1 渭河流域示意圖

2.2 變量設(shè)置

2.2.1 被解釋變量

本文的被解釋變量為農(nóng)戶參與水污染治理的意愿,以“如果有水污染治理的計(jì)劃,我想?yún)⒓印眮?lái)進(jìn)行衡量,選項(xiàng)設(shè)置為“非常不愿意”“不愿意”“不確定”“愿意”“非常愿意”5個(gè)選項(xiàng),依次賦值為1~5。進(jìn)一步將數(shù)據(jù)處理為“非常不愿意”“不愿意”“不確定”代表農(nóng)戶沒(méi)有參與水污染治理的意愿,賦值為0;“愿意”“非常愿意”代表農(nóng)戶想?yún)⑴c水污染治理,賦值為1。

2.2.2 解釋變量

本研究的解釋變量為農(nóng)戶的社會(huì)信任和數(shù)字素養(yǎng)。

2.2.2.1 社會(huì)信任的衡量

結(jié)合已有研究[16,31],本文用農(nóng)戶對(duì)鄰居的信任,對(duì)村干部的信任,對(duì)政府的信任和對(duì)政策的信任4個(gè)維度衡量社會(huì)信任,采用因子分析法構(gòu)造社會(huì)信任指標(biāo)[4]。按照主成分分析法中特征根>1的規(guī)則提取1個(gè)因子,該因子的貢獻(xiàn)率為60.42%。樣本充足性檢驗(yàn)KMO值為0.654,巴特利特球形檢驗(yàn)的顯著性P值為0.000,表明因子分析結(jié)果有效。

2.2.2.2 數(shù)字素養(yǎng)的衡量

借鑒單德朋等[25]的做法,本文將個(gè)體數(shù)字素養(yǎng)的體現(xiàn)分為4個(gè)場(chǎng)景,數(shù)字社交、數(shù)字學(xué)習(xí)、數(shù)字娛樂(lè)、數(shù)字消費(fèi)。分別用“您每天使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社交活動(dòng)(如微信聊天、發(fā)微博等)的時(shí)長(zhǎng)有多少”“您每天使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)(如看視頻、聽歌等)的時(shí)長(zhǎng)有多少”“您每天使用互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)(如搜索新聞、學(xué)習(xí)資料、上網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)課程等)的時(shí)長(zhǎng)有多少”“您每月的網(wǎng)購(gòu)頻率”“您每月網(wǎng)購(gòu)花多少錢”來(lái)衡量,采用因子分析法構(gòu)建農(nóng)戶的數(shù)字素養(yǎng)指標(biāo)[32]。按照主成分分析法中特征根>1的規(guī)則提取2個(gè)因子,累計(jì)貢獻(xiàn)率為67.02%。在因子分析中,樣本充足性檢驗(yàn)KMO值為0.597,表明指標(biāo)間有良好的相關(guān)性;同時(shí)巴特利特球形檢驗(yàn)的顯著性P值為0.000,表明因子分析結(jié)果有效。

2.2.3 控制變量

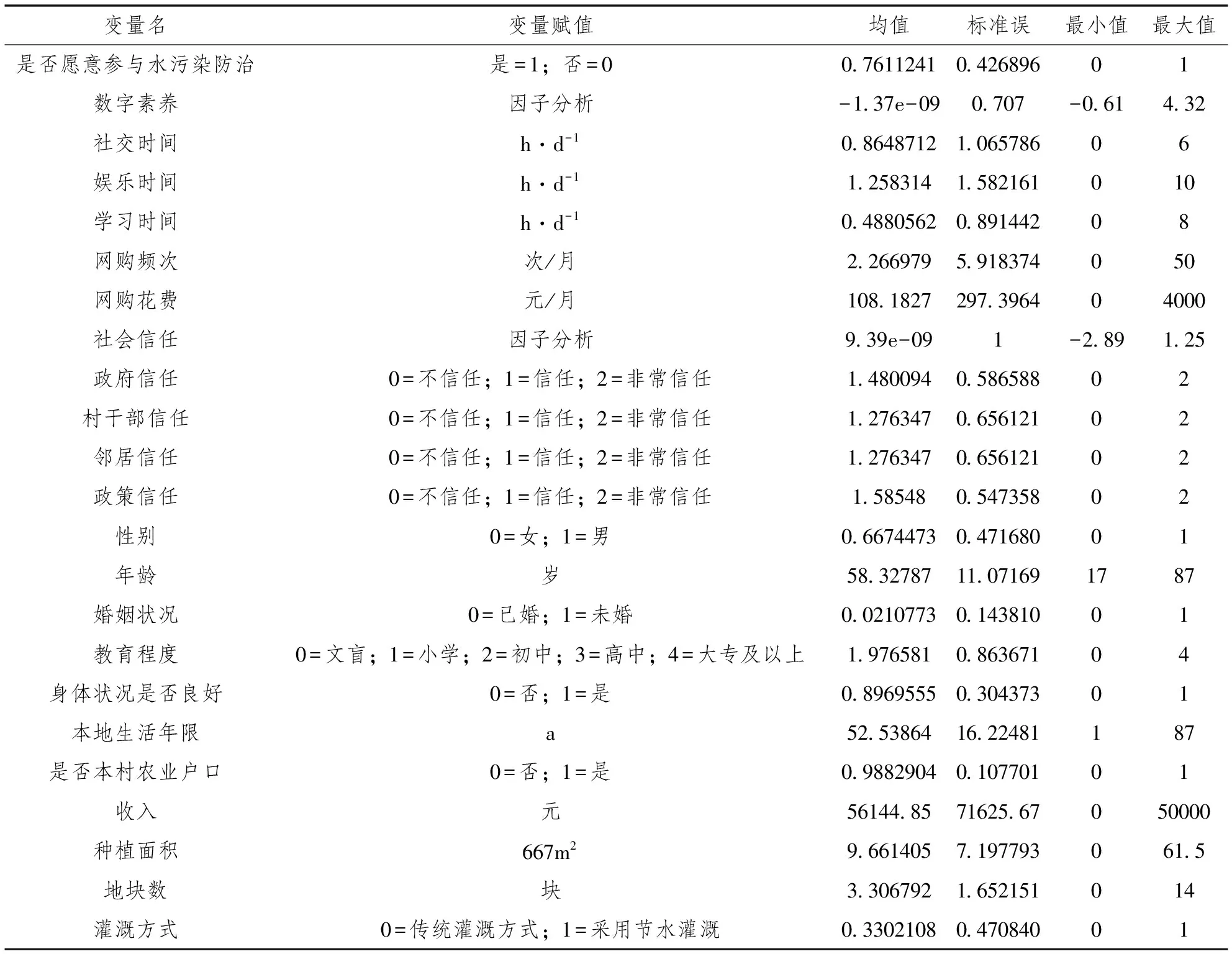

本文選取農(nóng)戶的個(gè)體特征(性別、年齡、受教育程度、婚姻狀況、健康狀況、本地生活年限、是否本村農(nóng)業(yè)戶口),家庭特征(家庭總收入、地塊數(shù)、種植面積)作為本研究的控制變量。各變量具體見(jiàn)表1。

表1 變量定義及統(tǒng)計(jì)性描述

2.3 計(jì)量模型

Logit模型在分析個(gè)體行為影響因素方面應(yīng)用廣泛[33]。并且本文的被解釋變量為0~1離散變量,因此選擇二元Logit模型進(jìn)行研究。

3 結(jié)果分析

本文采用Stata軟件,利用二元Logit模型實(shí)證分析社會(huì)信任、數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿的影響以及兩者的交互關(guān)系。

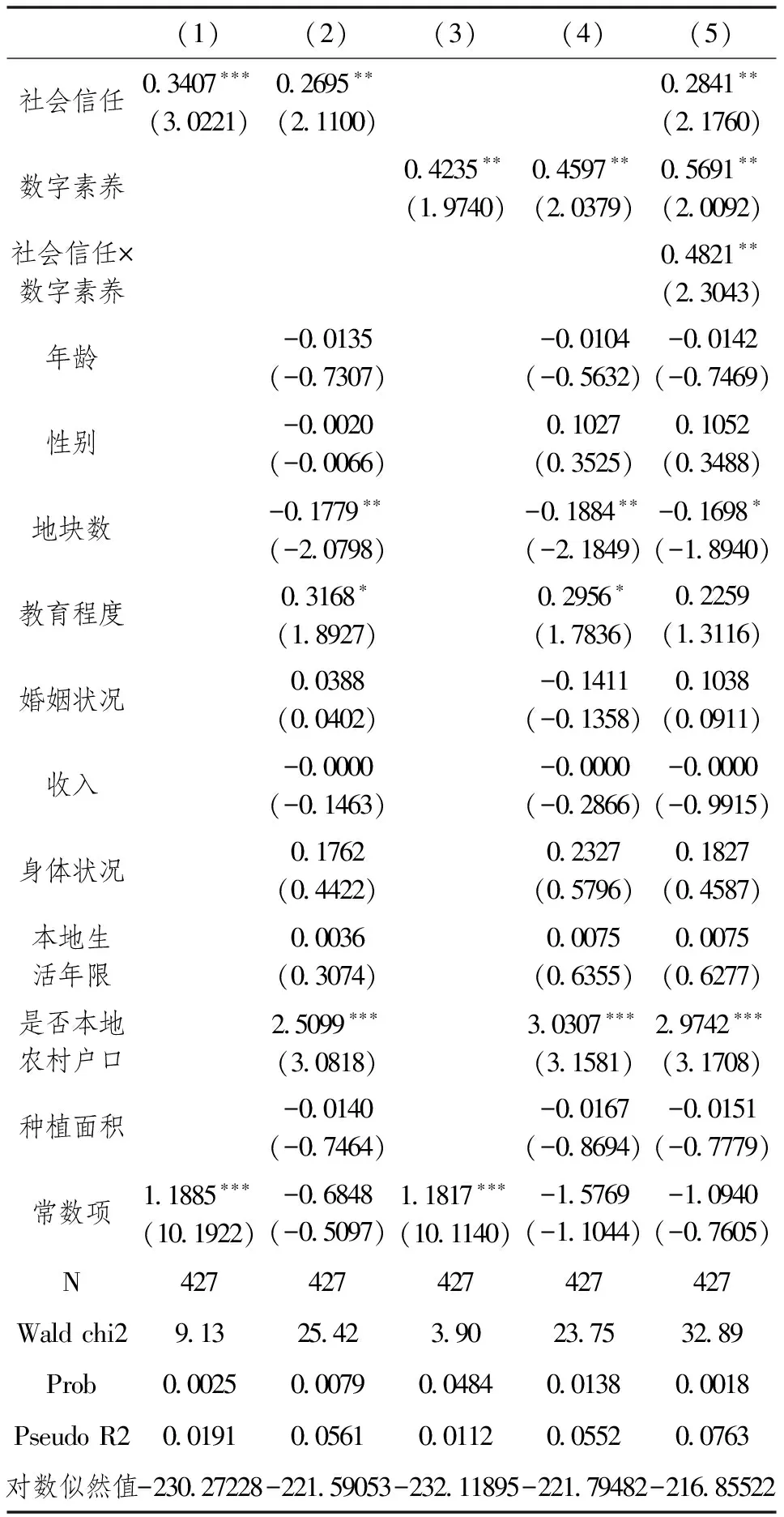

3.1 社會(huì)信任對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿的影響

由表2(1)列可知,社會(huì)信任對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理的意愿有正向影響(p<0.01),并且在添加控制變量后,依然達(dá)到了5%的顯著性水平。社會(huì)信任促進(jìn)了人與人之間的交流,尤其在農(nóng)村地區(qū)以熟人為關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的社會(huì),信任程度越高,農(nóng)戶之間的交流越多,由此產(chǎn)生的合作越多,從而有效緩解“搭便車”行為,提升農(nóng)戶對(duì)農(nóng)村水污染治理的參與意愿[34]。就制度信任而言,農(nóng)民對(duì)政策制度的信任體現(xiàn)了其服從監(jiān)管的程度,有利于提升農(nóng)戶參與水污染治理的意愿。因此只有讓環(huán)境保護(hù)措施在農(nóng)村的適應(yīng)性越高,農(nóng)戶參與鄉(xiāng)村治理的積極性才會(huì)越高[16]。

表2 回歸結(jié)果

在農(nóng)戶特征方面,農(nóng)戶的受教育水平對(duì)其參與水污染治理意愿有正向影響,達(dá)到了10%的顯著性水平,這與學(xué)界普遍認(rèn)為受教育水平對(duì)公眾環(huán)保行為有正向作用一致[35]。本人是否為本地農(nóng)村戶口在1%的顯著性水平上正向影響參與意愿,這表明鄉(xiāng)村歸屬感和認(rèn)同感對(duì)鄉(xiāng)村治理有重要意義[36]。就家庭特征而言,地塊數(shù)量有負(fù)向作用,可能的原因是地塊數(shù)量越多,其對(duì)土地的投入越大,考慮個(gè)體精力和時(shí)間的有限性,農(nóng)戶在進(jìn)行耕作之后很難再投入精力進(jìn)行環(huán)境治理,因此農(nóng)戶參與水污染治理的意愿會(huì)降低。

3.2 數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿的影響

由表2(3)列、(4)列可知,數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿有正向影響,并且在添加了一系列控制變量后,依然通過(guò)了5%的顯著性水平。數(shù)字素養(yǎng)高的農(nóng)戶獲取信息的能力更強(qiáng),掌握的信息更豐富,充足的信息降低了采取環(huán)境保護(hù)措施的風(fēng)險(xiǎn)[37],從而使農(nóng)戶表現(xiàn)出強(qiáng)烈的親環(huán)境行為[38]。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用,農(nóng)戶能夠產(chǎn)生較強(qiáng)的情感共鳴。同時(shí)環(huán)保信息的快速擴(kuò)散使得農(nóng)戶加強(qiáng)了自我約束,因而更能促進(jìn)農(nóng)戶參與到水污染治理之中。

3.3 社會(huì)信任和數(shù)字素養(yǎng)的交互影響

由表2(5)列可知,數(shù)字素養(yǎng)和社會(huì)信任的交互項(xiàng)為正,并且在控制了一系列變量之后,回歸系數(shù)依然在5%的水平上顯著為正,參照已有研究[37],該結(jié)果表明,數(shù)字素養(yǎng)對(duì)社會(huì)信任在影響農(nóng)戶參與水污染治理方面存在促進(jìn)作用。數(shù)字化時(shí)代下,線上交流和線下交流之間相互補(bǔ)充,完善了農(nóng)戶的個(gè)體認(rèn)知和行為選擇。擴(kuò)大了原有固定的社交網(wǎng)絡(luò)的限制,從而強(qiáng)化了社會(huì)信任的影響,更能促使農(nóng)戶參與到水污染治理中。這表明在鄉(xiāng)村環(huán)境治理中既要注重傳統(tǒng)的交流合作關(guān)系,也要關(guān)注在數(shù)字經(jīng)濟(jì)下,數(shù)字素養(yǎng)所帶來(lái)的正向影響,推動(dòng)鄉(xiāng)村環(huán)境治理的數(shù)字化發(fā)展。

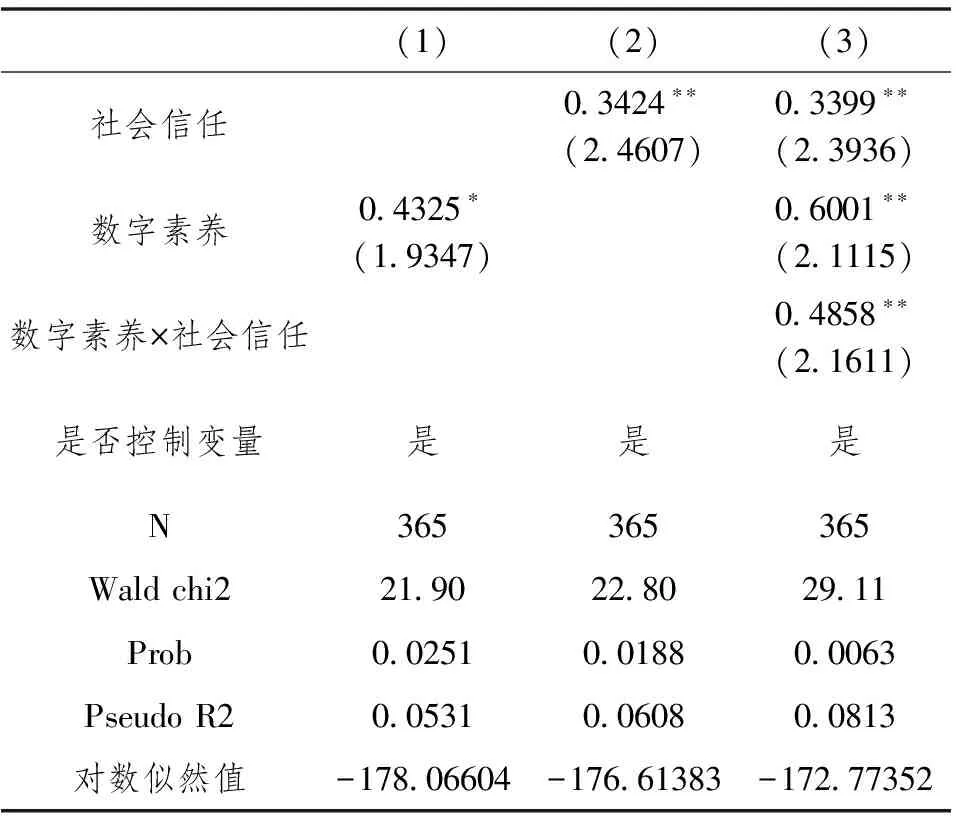

3.4 異質(zhì)性分析

已有研究表明,環(huán)境責(zé)任感和節(jié)水技術(shù)采納之間存在正向關(guān)系[39],采用節(jié)水技術(shù)的農(nóng)戶具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí),從而影響參與環(huán)境治理的意愿。教育可以提高個(gè)體對(duì)事物的認(rèn)知能力,提升環(huán)保意愿[5]。基于此,不同灌溉方式、學(xué)歷水平下社會(huì)信任、數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿的檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。按照灌溉方式將農(nóng)戶分為節(jié)水灌溉組和傳統(tǒng)灌溉組,采用節(jié)水灌溉的農(nóng)戶,數(shù)字素養(yǎng)對(duì)社會(huì)信任的調(diào)節(jié)作用并不顯著。節(jié)水灌溉方式作為一種需要技術(shù)和合作的灌溉方法,更大程度上依賴傳統(tǒng)的交流方式,依靠于線下網(wǎng)絡(luò)方式,因而數(shù)字素養(yǎng)的調(diào)節(jié)作用并不顯著。采用傳統(tǒng)灌溉的農(nóng)戶,社會(huì)信任對(duì)數(shù)字素養(yǎng)的正向調(diào)節(jié)作用通過(guò)了顯著性檢驗(yàn),并且回歸系數(shù)為正,這表明在傳統(tǒng)灌溉方式下,數(shù)字信息化的作用更為凸顯,可能的原因是傳統(tǒng)灌溉方式對(duì)水資源的依賴更為明顯,因而農(nóng)戶參與水污染治理的意愿更容易受到數(shù)字化信息的影響。從學(xué)歷水平方面,以高中學(xué)歷為分界點(diǎn),分為高中以下學(xué)歷和高中以上學(xué)歷2組,雖然學(xué)歷不同,交互項(xiàng)的回歸系數(shù)存在很大差別,但是均未通過(guò)顯著性水平檢驗(yàn)。表明在學(xué)歷水平上的異質(zhì)性分析并不顯著。

表3 異質(zhì)性分析

3.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

結(jié)合農(nóng)戶的年齡分布情況及當(dāng)下農(nóng)村老人的現(xiàn)狀,考慮到水污染治理的主要?jiǎng)趧?dòng)力應(yīng)該以適齡人口為主,因此本文剔除掉年齡在70歲以上的老人進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn),穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果如表4所示,通過(guò)(1)列、(2)列、(3)列可知,剔除樣本之后回歸結(jié)果和基準(zhǔn)回歸結(jié)果相一致。社會(huì)信任、數(shù)字素養(yǎng)以及其調(diào)節(jié)作用的回歸系數(shù)為正并且均通過(guò)了顯著性檢驗(yàn),表明本研究的回歸結(jié)果具有穩(wěn)健性。

表4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

4 結(jié)論

本文基于427戶農(nóng)戶的調(diào)查數(shù)據(jù),采用二元Logit模型,運(yùn)用因子分析法構(gòu)建指標(biāo),實(shí)證分析了社會(huì)信任、數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理意愿的影響以及社會(huì)信任、數(shù)字素養(yǎng)之間的相互關(guān)系,得出以下結(jié)論。

社會(huì)信任對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理的意愿有正向影響,由人際信任和制度信任所構(gòu)成的社會(huì)信任對(duì)促使農(nóng)戶參與農(nóng)村水污染治理有促進(jìn)作用。

數(shù)字素養(yǎng)對(duì)農(nóng)戶參與水污染治理的意愿有正向影響,通過(guò)農(nóng)戶使用互聯(lián)網(wǎng)的不同場(chǎng)景構(gòu)建農(nóng)戶數(shù)字素養(yǎng)指標(biāo),回歸結(jié)果表明,數(shù)字素養(yǎng)高的農(nóng)戶其參與水污染治理的意愿更為強(qiáng)烈。

數(shù)字素養(yǎng)對(duì)社會(huì)信任正向影響農(nóng)戶參與水污染治理意愿有促進(jìn)作用。通過(guò)構(gòu)造交互項(xiàng)指標(biāo)發(fā)現(xiàn),數(shù)字素養(yǎng)和社會(huì)信任起到正向調(diào)節(jié)的作用。異質(zhì)性分析表示灌溉方式不同產(chǎn)生的調(diào)節(jié)作用的效果不同。而在學(xué)歷水平上,回歸結(jié)果顯示高學(xué)歷農(nóng)戶和低學(xué)歷農(nóng)戶之間并不存在異質(zhì)性差異。

根據(jù)以上結(jié)論,提出如下政策建議。

提高農(nóng)村環(huán)境污染治理水平,通過(guò)搭建“共商共建共享”治理平臺(tái)營(yíng)造相互信任、互惠互利的社會(huì)風(fēng)尚。

加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)的數(shù)字網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升農(nóng)戶的數(shù)字素養(yǎng)水平,激活鄉(xiāng)村數(shù)字治理主體的內(nèi)生動(dòng)力。

鄉(xiāng)村水污染治理應(yīng)該充分考慮不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、自然資源條件、人口狀況以及用水方式,因地制宜。