腎上腺腫物誤診為腎上腺皮質腺瘤七例分析

王曉雁,車宣言,嚴 璞

腎上腺皮質腺瘤是泌尿外科常見的良性腫瘤,隨著醫學影像技術的發展與廣泛應用,其檢出率不斷升高。2022年中國的一項橫斷面研究共納入25 356例參與者接受篩查,其中351例被檢出腎上腺腫瘤,最終96%的患者(337例)被診斷為腎上腺皮質腺瘤[1]。但當其他類型腎上腺腫物的臨床及影像學表現不典型時,易被誤診為腎上腺皮質腺瘤,甚至導致醫療安全(不良)事件,需引起醫生重視。首都醫科大學附屬北京天壇醫院2019—2022年共收治腎上腺腫物386例,其中7例被誤診為腎上腺皮質腺瘤,現回顧分析其臨床資料如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組7例,男2例,女5例;年齡34~66歲。有高血壓病史3例,糖尿病史1例,平素規律藥物控制血壓、血糖;異位妊娠術后6年1例,有陳舊性腦梗死史1例,冠心病史、冠狀動脈支架植入術史、心臟起搏器植入術后1例,類風濕性關節炎、頸部神經鞘瘤術后、左下肢神經鞘瘤術后1例,外傷脾切除術后1例。

1.2 臨床表現

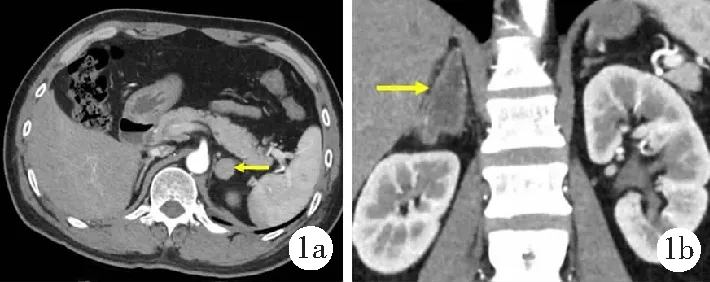

7例均為偶然檢查時發現腎上腺腫物(左側4例、右側3例)于泌尿外科門診入院。7例均無血壓波動、頭暈、頭痛、心悸、胸痛、大汗、乏力等典型癥狀。查體:生命體征均正常,心、肺和腹部查體及專科查體均未見明顯異常,心臟起搏器植入者心臟起搏心率。3例術前血壓測量每日4次,連測3~5 d,收縮壓為(126±12)~(131±6)mmHg,舒張壓為(76±3)~(86±12)mmHg,心率波動于60~86/min;4例入院血壓108~133/73~77 mmHg,心率79~82/min。除1例血白細胞計數為3.05×109/L,1例空腹血糖升高至7.54 mmol/L,1例血紅蛋白為114 g/L、血小板計數升高至417×109/L外,余患者促腎上腺皮質激素、皮質醇、腎素、醛固酮、兒茶酚胺類激素、血常規、血生化、凝血指標均未見明顯異常。腹部CT檢查示:左腎上腺腫物4例,右腎上腺腫物3例,直徑21~49 mm,腫物呈低等密度影,邊界較清,3例內部密度不均勻;5例行增強掃描,4例明顯強化,1例未見明顯強化。典型患者CT影像見圖1。

1a.男,48歲,左腎上腺內側支及體部低密度結節,邊界清楚,最大徑21 mm,增強掃描明顯均勻強化;1b.女,44歲,右腎上腺腫物直徑44 mm,內可見低密度影,邊緣多發點狀高密度影,增強掃描未見明顯強化。圖1 腎上腺腫物患者腹部CT檢查所示

1.3 誤診疾病

7例因無典型臨床癥狀,促腎上腺皮質激素、皮質醇、腎素、醛固酮、兒茶酚胺類激素、血鉀結果均未見異常,結合腹部CT表現均誤診為無功能性腎上腺皮質腺瘤。均誤診于我院泌尿外科。

1.4 確診及治療

7例均于入院1~6 d后在全麻下行腹腔鏡下或后腹腔鏡下腫物切除術,術后病理確診為腎上腺節細胞神經瘤3例、嗜鉻細胞瘤2例、腎上腺神經鞘瘤1例、脾切除術后代償性增大副脾1例。7例經抗感染、止痛等對癥支持治療,1~3個月后門診復查,7例血壓、心率正常,6例促腎上腺皮質激素、皮質醇、腎素、醛固酮、兒茶酚胺類激素、血常規、血生化結果未見明顯異常,6例行腎上腺超聲示病變側腎上腺術后改變、1例少量積液。

2 討論

腎上腺是人體重要的內分泌器官,位于腹膜后腎旁間隙,體積小,位置深,與相鄰組織器官關系緊密,周圍解剖關系較復雜。除腎上腺腫物外,副脾、胃底腫物、胰尾或腹膜后淋巴結可在左腎上腺區導致影像學變化,而十二指腸降部腫物、肝臟膈面腫物或椎旁淋巴結可在右腎上腺區導致影像學變化,因此腎上腺腫物的鑒別難度較大。

2.1 疾病特點

腎上腺皮質腺瘤是腎上腺最常見的良性腫瘤,起源于腎上腺皮質球狀帶,可分為功能性與無功能性[1]。腎上腺皮質腺瘤好發側別及性別差異,不同研究報道不一。無功能性腎上腺皮質腺瘤多在行胸部CT或腹部超聲檢查時偶然發現,無血壓波動、頭暈、頭痛、心悸、胸痛、大汗、乏力等典型癥狀[2],促腎上腺皮質激素、皮質醇、腎素、醛固酮、兒茶酚胺類激素無明顯異常,影像學CT表現為孤立性腫物,邊界清晰,最大徑為3 cm左右,常<5 cm,平掃密度均勻,CT值多<10 HU,罕有囊變、出血及鈣化,增強掃描動脈期多輕中度強化,CT值多<60 HU[3],易被誤診為其他疾病。腹腔鏡手術是治療無功能性腎上腺皮質腺瘤的首選方法,相對于傳統開放手術,可明顯減少出血及術后并發癥。

2.2 鑒別診斷

嗜鉻細胞瘤是一種少見的神經內分泌腫瘤,起源于腎上腺髓質嗜鉻細胞,可合成、儲存和分解代謝兒茶酚胺,并因后者的釋放引起癥狀[4]。嗜鉻細胞瘤典型臨床癥狀是陣發性或持續性高血壓、頭痛、心悸、大汗,但可能有10%的患者出現生化沉默,作為偶發腫瘤存在,國內尚缺乏嗜鉻細胞瘤的發病率數據[5]。實驗室檢查對嗜鉻細胞瘤的定性診斷有一定指導意義,如血尿兒茶酚胺(腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺)及其代謝產物(高香草酸、香草扁桃酸),但由于兒茶酚胺分泌具有異質性且易受應激狀態影響,以上指標的準確度不高。有研究表明,血漿游離甲氧基腎上腺素類物質(MNs)半衰期長,影響因素少,波動幅度小,是目前嗜鉻細胞瘤最優的定性診斷指標,其診斷敏感度為97%~99%,特異度為82%~96%[6],已成為2021年美國國立綜合癌癥網絡臨床實踐指南推薦的首選檢查指標[7]。然而無癥狀、小體積或僅分泌多巴胺的嗜鉻細胞瘤可表現為血漿游離MNs陰性,對于此類患者還應檢測尿分餾MNs、多巴胺代謝產物甲氧基酪胺。嗜鉻細胞瘤的定位診斷依賴于CT和MRI,二者具有相似的診斷敏感度(90%~100%)和特異度(70%~80%)。目前指南推薦的嗜鉻細胞瘤初始定位診斷手段為CT檢查,對兒童、孕婦、CT造影劑過敏或CT掃描陰性者推薦MRI檢查[5]。嗜鉻細胞瘤的典型影像學表現為不均質性、明顯強化、造影劑緩慢廓清(靜脈期增強掃描CT值≥85 HU)、環狀征(瘤體中央壞死)及T2WI高信號(脂肪抑制相明顯),但缺乏特異性[8]。對于需鑒別診斷、生化指標陽性但CT或MRI未能定位、多發或轉移病灶及術后復發者,功能影像學檢查尤為重要。目前靶向嗜鉻細胞瘤代謝過程或特定受體的放射性藥物包括131I/123I-間碘芐胍、6-氟-18-L-3,4-二羥基苯丙氨酸、18F-氟代脫氧葡萄糖和68Ga-1,4,7,10-四氮雜環十二烷-1,4,7,10-四乙酸-生長抑素類似物等,據報道第四種藥物對轉移性嗜鉻細胞瘤的檢測敏感度高于前3種[7]。嗜鉻細胞瘤的治療推薦完整手術切除,術中盡可能保留正常腎上腺組織。但術前需應用α受體阻滯劑控制高血壓、應用β受體阻滯劑控制心律失常,指南認為需連續應用10~14 d,發作頻繁者需連續應用4~6周,有研究報道,待用藥調整至最佳劑量后,再維持用藥2周可達到最大安全效果[9]。

腎上腺節細胞神經瘤是一種起源于腎上腺髓質交感神經節細胞的良性腫瘤,占腎上腺腫瘤的5%以下,較為罕見[10]。一般認為本病好發于青中年人群,右側較多見,而好發性別報道各異。腎上腺節細胞神經瘤通常生長緩慢,無臨床癥狀,多為檢查時偶然發現,當腫瘤較大時可因占位效應引起腰腹酸脹。亦有個案報道因腎上腺節細胞神經瘤具有內分泌功能,患者會出現慢性腹瀉、血壓升高、男性女性化。腎上腺節細胞神經瘤術前診斷困難,其內分泌指標基本無異常,主要依靠影像學檢查診斷。超聲可出現腫瘤“偽足征”“淚滴征”等特征性改變,但清晰度、分辨率均弱于CT,且易受超聲醫師技能水平影響[11]。本病CT典型特征包括均質性低密度腫物(CT值20~46 HU),邊界清晰,可見點狀鈣化灶,“尖桃征”(瘤體嵌入式生長),增強掃描輕度強化,延遲期明顯強化[12]。有研究報道,直徑<3 cm的腎上腺節細胞神經瘤多呈圓形或類圓形,易與腎上腺皮脂腺瘤混淆[13]。本病MRI表現為T1WI均勻低信號,T2WI不均勻高信號[14]。本病治療方案推薦手術切除,腹腔鏡手術已成為腎上腺腫瘤標準術式,腎上腺節細胞神經瘤亦是如此。因大部分患者瘤體具有完整包膜,即使瘤體較大也可嘗試行腹腔鏡手術。雖然腎上腺節細胞神經瘤少有器官血管侵犯,但是具有包繞血管生長特點,術中應注意游離保護血管,若術前評估處理難度大,可直接行開放手術切除[14]。腎上腺節細胞神經瘤預后良好,少見腫瘤復發或轉移[13]。

神經鞘瘤是一類起源于神經鞘膜施旺細胞的良性腫瘤,好發于頭頸部及上下肢,極少演變為惡性。原發于腎上腺的神經鞘瘤極為罕見,僅占全部神經鞘瘤的0.7%~2.7%,占所有腹膜后腫瘤的1%~5%[15],年齡、性別及側別對發病率無明顯影響。腎上腺神經鞘瘤多生長緩慢,無內分泌功能,且因腹膜后間隙空間大,常無明顯癥狀,為檢查時偶然發現,少部分患者因腫瘤占位效應導致腰腹部疼痛、繼發性血壓升高、血尿等癥狀[16]。因本病缺乏典型臨床表現及特異性實驗室指標,故影像學檢查尤為重要。腎上腺神經鞘瘤行多期動態增強CT掃描多表現為邊界清晰、圓形或類圓形孤立腫物,包膜完整,體積較大,多合并囊變、分隔,而鈣化少見,且動脈期呈不均勻輕度強化,門脈期及延遲期呈漸進性強化,其中大部分腎上腺神經鞘瘤生長終末階段會出現囊變,囊變周邊呈虹吸樣強化[17]。本病MRI表現為T1WI低信號,T2WI呈混雜高信號,可能有助于同其他無功能腎上腺腫瘤鑒別[18]。對腎上腺神經鞘瘤臨床主張完整手術切除,包括周圍粘連組織,術后復發率很低[19-20]。本病手術方式推薦腹腔鏡手術,但由于早期癥狀不明顯,發現時瘤體直徑過大、與重要臟器血管關系緊密,故在高度懷疑惡性情況下建議行開放手術治療。

副脾為孤立的脾組織結節,由胚胎時未融合的原始胚芽或與主脾分離的單個細胞發育而來,發生率約為14.5%[21]。此外,創傷性脾破裂導致脾細胞自體移植也可形成罕見位置副脾[22]。副脾最常見的位置是脾門,其次為胰尾、大網膜、脾胃韌帶、胃底、左腎上腺區、腸系膜、盆腔、外生殖器甚至右側腹膜后間隙[21-22]。副脾多為單發,平均直徑約1.5 cm,脾切除術后、門靜脈高壓、特發性血小板紫癜、地中海貧血等情況下可異常增大,形成假瘤,導致誤診[23-24]。副脾與主脾形態及功能相近,一般無特殊臨床表現,多于檢查時發現。副脾影像學診斷依賴于多期動態增強CT掃描,典型表現與主脾相似,平掃呈等密度、邊界清晰的軟組織腫物影,CT值為40~55 HU,動脈期花斑狀不均勻強化,CT值為40~75 HU,靜脈期明顯均勻強化,CT值為70~80 HU,延遲期強化程度均勻減低[25]。副脾直徑<1 cm或在非脾動脈供血情況下,其動態變化不明顯或與主脾不一致,易被漏誤診[26]。99mTe熱變性紅細胞顯像是檢測脾組織特異性方法[27],常與CT結合用于副脾的診斷和術前定位,但開展范圍較為局限。副脾若無病理性功能異常或代償增大可不引起臨床癥狀,明確診斷后通常無須手術治療。副脾若出現占位效應,或發生破裂、梗死、蒂扭轉,或治療血液系統疾病需行脾切除時,則需行手術治療[28]。手術方式根據副脾位置可有不同,腎上腺區副脾通常采用腹腔鏡手術。副脾切除后可能會引起血小板升高、兇險性感染、靜脈血栓形成等并發癥,術后應檢測血小板計數,必要時行抗凝、抗血小板聚集治療[29]。

2.3 誤診原因分析

1)本文7例均為檢查時偶然發現,無血壓波動、頭暈、頭痛、心悸、胸痛、大汗、乏力等典型癥狀,雖3例有高血壓病史,但降壓藥療效可,術前測量血壓無明顯波動,特異性不足,未引起臨床醫生重視。2)此7例單次血漿促腎上腺皮質激素、皮質醇、腎素、醛固酮、兒茶酚胺類激素、血鉀結果均未見異常,即認為腫物無功能,生化篩查不充分,未動態監測或完善尿液兒茶酚胺及其代謝產物、血漿MNs檢測。3)此7例雖術前完善腹部CT檢查,但2例僅行CT平掃,不能完整體現腫物影像學特征,且接診醫生未充分掌握腎上腺腫物影像學CT表現,未能鑒別腎上腺皮質腺瘤與其他類型腫瘤,如本文確診為嗜鉻細胞瘤者,平掃CT值分別為40與52 HU,動脈期CT值分別為137與96 HU,而腎上腺皮質腺瘤平掃CT值多<10 HU,增強掃描CT值多<60 HU,可依據CT值鑒別二者。

2.4 防范誤診對策

1)臨床醫生應充分掌握不同種類腎上腺腫物臨床特征,即使遇到小體積、缺乏典型癥狀的腎上腺腫物患者也應提高警惕,考慮到無功能性腎上腺皮脂腺瘤的可能。如本文3例青中年患者確診為腎上腺節細胞神經瘤,為檢查時偶然發現,無特殊癥狀,腫瘤均位于右側,可作為提示點。2)臨床醫生應善于結合患者既往史,不忽視小概率可能診斷。本文腎上腺神經鞘瘤1例,有2次淺表神經鞘瘤手術史,提示存在深部神經鞘瘤可能;副脾1例有外傷脾切除手術史,提示存在異位副脾代償性增大可能。3)即使患者無典型臨床表現,也應完善生化篩查,必要時動態監測相關指標變化,如血漿促腎上腺皮質激素、皮質醇、腎素、醛固酮、兒茶酚胺類激素、血鉀、尿兒茶酚胺及其代謝產物、血漿MNs等。4)臨床醫生應盡可能對患者完善腎上腺增強CT檢查,并仔細鑒別診斷。如腎上腺皮質腺瘤CT特征為快速強化,迅速廓清;嗜鉻細胞瘤呈不均質性,動脈期明顯強化、靜脈期緩慢廓清;腎上腺節細胞神經瘤腫物邊緣點狀鈣化,冠狀位嵌入式生長,呈“尖桃征”;腎上腺神經鞘瘤包膜完整、體積較大、有囊變;副脾動脈期花斑狀強化、靜脈期均勻強化。5)CT造影劑過敏或掃描陰性者可完善腎上腺MRI增強掃描或核素檢查進行鑒別診斷。嗜鉻細胞瘤MRI特征表現為T1WI均勻低信號、T2WI不均勻高信號,腎上腺神經鞘瘤MRI特征表現為T1WI低信號、T2WI呈含囊性成分的混雜高信號,副脾可選擇脾組織99mTe熱變性紅細胞顯像以鑒別診斷。6)臨床醫生術中發現腫物與腎上腺無關,可行快速冷凍病理檢查明確性質。本組副脾1例,術中發現腫物呈紫紅色、包膜完整、邊緣光滑、質地較軟,需考慮副脾,遂行快速冷凍病理檢查明確診斷。

總之,腎上腺區解剖關系較復雜,當腎上腺腫物患者臨床及影像學表現不典型時,易被誤診為腎上腺皮質腺瘤;完善的術前檢查及充足的術前準備對避免腎上腺腫物的誤診誤治具有重要意義。