Cys-C、RBP聯合UA對老年急性心肌梗死患者PCI術后心力衰竭的診斷價值

辛國勇,鄭高梅,唐 偉

急性心肌梗死(AMI)是臨床常見疾病,主要是由于冠狀動脈發生急性閉塞及血流中斷,引起部分心肌缺血性壞死。AMI主要發病于老年人群,臨床表現為胸悶、胸痛、心率加快等,且具有高病死率、高致殘率的特點[1]。AMI的治療原則為開通閉塞血管,恢復心肌供血。經皮冠狀動脈介入(PCI)是目前臨床公認的再灌注治療首選方案,然而PCI屬于創傷性操作,需要穿刺、局部置管,且術中需使用造影劑及肝素,操作過程中易出現心肌損傷、炎癥反應等,從而引起并發癥[2]。老年AMI患者PCI術后常并發心力衰竭,且預后欠佳。因此,探尋有效合理的生化指標評估心血管疾病后續治療及預后具有重要作用。胱抑素C(Cys-C)是非糖基化堿性蛋白,是反映腎小球過濾、腎功能的有效指標,但近年有學者報道,血清Cys-C可能參與心肌梗死等心血管疾病的發生過程[3-4]。視黃醇結合蛋白(RBP)主要由肝細胞合成,是反映腎近曲小管損傷的標志物,同時其水平的高低被認為與心血管疾病發展進程存在一定聯系[5]。血尿酸(UA)是嘌呤在體內代謝的產物,是診斷腎臟重度受損的敏感指標,在心肌梗死患者中UA水平升高[6]。本研究旨在分析Cys-C、RBP聯合UA對老年AMI患者PCI術后心力衰竭的診斷價值,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年4月—2021年7月在我院行PCI術的108例老年AMI為研究對象,其中男69例,女39例;年齡61~83(69.26±10.53)歲;發病至入院時間1~15(10.18±3.62)h;體質量指數21~26(24.88±3.69)kg/m2。隨訪6個月,根據患者PCI術后是否并發心力衰竭分為心力衰竭組41例和無心力衰竭組67例。

納入標準:均符合《急性心肌梗死診斷和治療指南》[7]中診斷標準;心力衰竭組符合AMI患者PCI術后并發癥心力衰竭診斷標準[8];臨床資料齊全。排除標準:合并其他器官并發癥者;凝血功能、免疫功能異常者;年齡<60歲者。

1.2 方法

收集患者一般資料,包括性別、年齡、既往史(糖尿病史、高血壓病史)、發病至PCI時間、血壓等,采用電子血壓儀檢測收縮壓、舒張壓。患者均在PCI術后1 d內抽取空腹靜脈血5 mL,其中3 mL置于枸櫞酸鈉抗凝試管內,3 500 r/min離心15 min,取上清置于-80 ℃冰箱待測,使用全自動生化分析儀,采用膠體免疫比濁法檢測Cys-C水平,采用酶聯免疫吸附試驗檢測RBP水平;另外2 mL置于不抗凝生化試管內,應用全自動生化分析儀,采用酶聯免疫吸附試驗檢測UA水平。Cys-C正常參考值:0.51~1.09 mg/L;RBP正常參考值:女性26.7~57.9 mg/L,男性36.0~56.0 mg/L;UA正常參考值:女性89~357 μmol/L,男性149~416 μmol/L[7]。所有患者于PCI術后次日清晨空腹抽取靜脈血3 mL,檢測總膽固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、肌鈣蛋白T(cTnT)、心肌型肌酸激酶同工酶(CK-MB)。所有患者PCI術后7 d清晨抽取空腹靜脈血1 mL,檢測腦鈉肽(BNP)水平。

1.3 觀察指標

比較心力衰竭組與無心力衰竭組Cys-C、RBP、UA水平;分析影響老年AMI患者PCI術后發生心力衰竭的危險因素,以及Cys-C、RBP、UA與心力衰竭相關指標的相關性;評估Cys-C、RBP、UA及三者聯合檢測對老年AMI患者PCI術后心力衰竭的診斷價值。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 Cys-C、RBP與UA水平比較

心力衰竭組Cys-C、RBP與UA水平均明顯高于無心力衰竭組(P<0.01)。見表1。

表1 老年AMI患者PCI術后是否出現心力衰竭2組Cys-C、RBP與UA水平比較

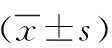

2.2 單因素分析

2組收縮壓、舒張壓、cTnT、CK-MB以及術后7 d BNP水平比較差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 影響老年AMI患者PCI術后發生心力衰竭的單因素分析

2.3 多因素分析

多因素Logistic回歸分析結果顯示,收縮壓、舒張壓、cTnT、CK-MB、術后7 d BNP、Cys-C、RBP、UA均為老年AMI患者PCI術后發生心力衰竭的獨立危險因素(P<0.05,P<0.01)。見表3。

表3 影響老年AMI患者PCI術后發生心力衰竭的多因素Logistic回歸分析

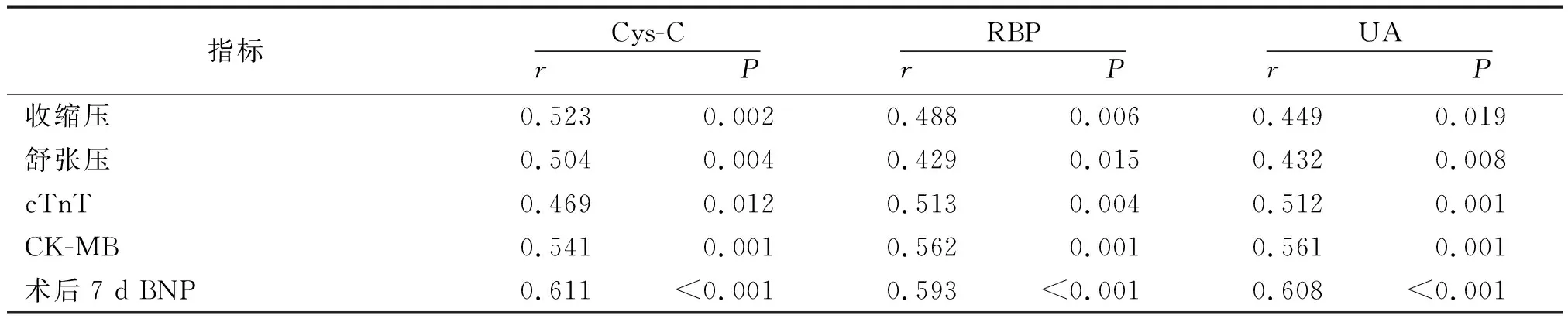

2.4 相關性分析

Cys-C、RBP、UA分別與收縮壓、舒張壓、cTnT、CK-MB、術后7 d BNP呈正相關(P<0.05,P<0.01)。見表4。

表4 老年AMI患者PCI術后Cys-C、RBP、UA與心力衰竭相關指標的相關性

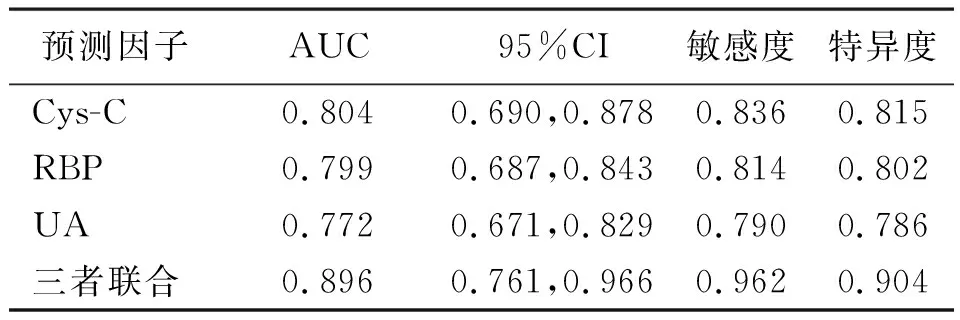

2.5 診斷價值分析

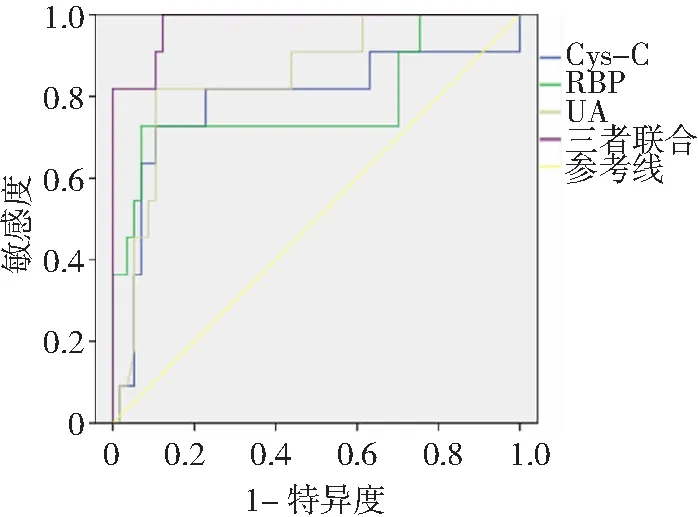

ROC曲線分析可知,Cys-C、RBP、UA三者聯合診斷老年AMI患者PCI術后心力衰竭的敏感度、特異度分別為0.962、0.904,AUC為0.896(95%CI:0.761,0.966),明顯高于Cys-C、RBP、UA單獨檢測。見表5及圖1。

表5 Cys-C、RBP、UA及三者聯合對老年AMI患者PCI術后心力衰竭的診斷價值

Cys-C為胱抑素C,RBP為視黃醇結合蛋白,UA為血尿酸,AMI為急性心肌梗死,PCI為經皮冠狀動脈介入,ROC為受試者工作特征。圖1 Cys-C、RBP、UA及三者聯合診斷老年AMI患者PCI術后心力衰竭的ROC曲線

3 討論

隨著人口老齡化的加重,AMI發病率也隨之增加,PCI術是主要治療方案。PCI術可以疏通狹窄甚至閉塞的冠狀動脈血管,從而改善心肌的血流灌注,但PCI術具有創傷性,易引發多種術后并發癥,其中心力衰竭較為常見,不利于患者預后恢復。因此,如何預測PCI術后心力衰竭的發生對AMI患者預后具有積極作用。

AMI患者PCI術后發生心力衰竭除對心臟功能造成嚴重影響外,亦會造成腎臟功能損傷。有學者指出,腎臟功能降低是影響AMI患者心力衰竭的危險因素之一,原因是當腎臟受到損傷時,會刺激腎素-血管緊張素-醛固酮系統,引發交感神經興奮[9-10]。本研究根據該理論,選擇Cys-C、RBP、UA三種有代表性的腎臟功能相關指標進行研究。

Cys-C在人體內的生成量穩定,且不易受年齡、性別、體質量等因素影響[11]。目前,臨床公認Cys-C是評價腎小球濾過率的內源性標志物,原因在于Cys-C可通過腎小球過濾而被清除,同時被腎小管部分重吸收,且被重吸收的Cys-C會完全分解[12]。然而,近年來有研究發現Cys-C與心力衰竭、高血壓病等心血管疾病密切相關,主要通過炎癥反應、氧化應激、促動脈粥樣化等多種途徑參與心力衰竭發病過程[13]。RBP廣泛分布于血漿及其他體液中,早期通過檢測RBP可了解腎小管功能損傷程度,亦被臨床作為評估肝功能早期損傷和治療效果的有效指標,具有較高敏感度[14]。另外,RBP作為具有多重生物學活性的脂肪因子,能夠參與且介導慢性炎癥反應、影響糖脂代謝、引發向心型肥胖等,而上述影響均是引發心血管疾病的危險因素[15]。基于此,本研究認為RBP可能與心血管疾病的病理過程有關。UA屬于血漿中非蛋白氮的重要組成部分,UA水平顯著升高預示腎功能受損,是診斷腎功能重度損傷的重要指標[16]。心力衰竭患者存在一定血栓形成風險,主要是由于心力衰竭會引發血流動力學異常,從而引起血液在外周血管床淤滯,故心力衰竭發展過程中存在血管內皮損傷及凝血功能紊亂的可能性[17]。秦波等[18]提出UA可能通過增強血小板功能,從而介入心血管疾病發生過程。

本研究結果顯示,收縮壓、舒張壓、cTnT、CK-MB、術后7 d BNP、Cys-C、RBP、UA均為老年AMI患者PCI術后發生心力衰竭的獨立危險因素,說明Cys-C、RBP、UA均可能參與心力衰竭發生,分析原因:在心力衰竭發生進程中會產生諸多細胞外基質蛋白酶,如半胱氨酰蛋白酶,可降解細胞內外彈性蛋白、纖維蛋白,改善心肌纖維,但Cys-C能夠抑制半胱氨酰蛋白酶活性,從而損傷心血管結構;RBP主要作用為維持視黃醇穩定,還能增強肝臟糖異生,從而降低骨骼肌細胞中的胰島素靈敏性,促進胰島素抵抗,影響糖脂代謝,導致高脂血癥、糖尿病和其他代謝性疾病的發生;UA水平過高會引起氧化應激反應,且能析出結晶在血管壁沉積,激活炎癥反應,加快血小板黏附聚集,引起凝血功能異常。同時本研究還顯示,Cys-C、RBP、UA分別與收縮壓、舒張壓、cTnT、CK-MB、術后7 d BNP呈正相關,Cys-C、RBP、UA三者聯合診斷老年AMI患者PCI術后心力衰竭的AUC為0.896。進一步間接證實Cys-C、RBP、UA與AMI患者PCI術后心力衰竭的發生有關,且三者聯合檢測的診斷價值更高。

綜上所述,Cys-C、RBP、UA可能介入老年AMI患者PCI術后心力衰竭的發生進程,三者水平明顯升高,且對老年AMI患者PCI術后心力衰竭的發生具有一定診斷價值。