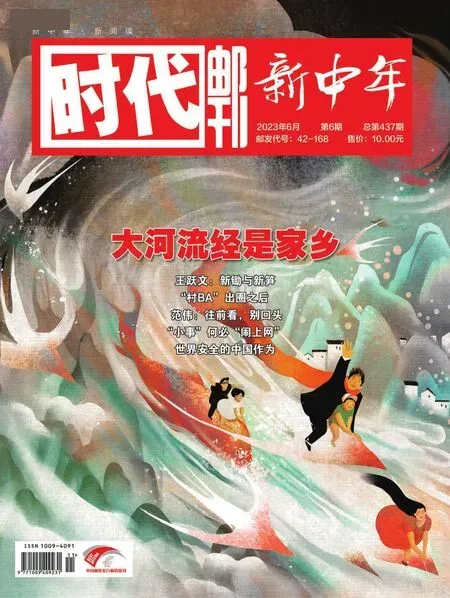

大河流經是家鄉

● 策劃/本刊編輯部 執行/王可欣 伍里川

■ 策劃人語

“河流是人類最重要的一個生活背景。”中國是世界上河流最多的國家之一。中國的土地上遍布河流的意象和故事,長江黃河不僅代表著古老又現代的中華文明,還如母親般深度關懷著每一個中國人的生活。

河流是家國的原點,“逐水而居”的人類是從發現河流開始,找到立足和發展之地的。生命與文明發源于此,民族精神與性格的形成依托于此。河流是大地上的紐帶,奔騰的水流在人間開啟了“抵達”的意義。一代代人被河流牽動,沿河勞作,中流擊水,鑿木為舟,找到了與河流相處的最佳方式。從農耕時代到工業時代,再到更為開放的信息時代,人們的生活生產,在波流的牽引下,變得更為活躍,不斷進入新境界。

大河流經是家鄉。河流是人類物質上和精神上的雙重故鄉,對于公共記憶的承載、文藝創作的激發和區域經濟形態的塑造,都具有非凡意義。它將順流而下、逆流而上、兼收并蓄、大開大合的命題揮灑得淋漓盡致,給了我們最野性的展望、最別致的寄托、最厚重的深情。(伍里川)

■ 本刊立場

生生不息的江河傳奇

● 伍里川

2023年4月1日起,黃河保護法正式實施,兩年前,長江保護法實施,中國“江河戰略”不斷掀開新篇章。中央提出建設長江文化公園、黃河文化公園兩大國家級工程后,古往今來所書寫的江河傳奇,又在科技、文化、經濟等領域創下新佳話。

河流,生命之源,文明之源

2023年4月的一天,四川自貢旭水河水位下降后“水落石出”,河中一塊大石雕刻有許多佛像,十分精美。當地居民稱,石頭是從附近千佛寺滾落下來的,矗立在這里快一百年了。專家表示,“菩薩石”系唐代石刻。

在時間的長河里,“唐”并不足夠古老。在人類還不會書寫文字,還沒有紙張承載文化的時候,河流就召喚了他們。“逐水而居”的先民,為自己找到了棲身之所,也為河流賦予了現實意義。

地球上有無數“旭水河”,也有無數“旭水河文化”。從旭水河向更遼闊的大地眺望,我們可以看到更多的“河流與文明”的敘事樣本。世界文明古國的發展圖譜上,都有著瀲滟水光。“大河文明”,是一個厚重又豁朗的名詞。

“水生萬物”,水就是生命的依托。

一曲《長江之歌》,讓我們品味出長江的壯美,也讓我們看到了河流對中國人的養育之恩。從人類誕生的第一天起,口舌的滋潤,五臟的運轉,便成為天大的事,這些一刻也離不開水源。家庭、族群、鄉土皆因河流的守護,變得穩定、立體、璀璨。

人類對河流“上下求索”。人們涉水捕魚,慰藉肚腹,設計出一套“漁學”。“參差荇菜,左右采之”,那是祖先洞察河中的植物,納為食材。河流帶來了濕潤的氣候、肥沃的土地、充足的灌溉水源,支撐起農業生產,讓人類得以繁衍生息。有了水,也就有了“綠洲”。水流的運動讓人們發現“水力”,筑壩攔水,加以利用。人們為了跨越河流,設計舟船,構筑堤壩,是以《詩經》中留下了“誰謂河廣,一葦杭之”“有狐綏綏,在彼淇梁”的佳句……

河流與家園,共生長,共繁榮。大河激蕩,小河悠悠,為人間實現安居夢想,起到了非凡的支撐作用。人們在水上生活,也在岸邊筑巢,生兒育女,歡騰不休。

“山南水北為陽”,河流像是人類探索世界的原始坐標,在地表上提供了最樸素的路線依據。耕作之余,人類沿河出發,追尋更為廣闊的天地。

這也極大地拓寬了“家”的外延,令“家鄉”成為更多人的精神認同。村鎮或城市的演變,形成更豐富、更多元的文明形態,也讓人類的共同記憶變得更壯闊。

河流,我們共有的故鄉

很多河流都被冠以“母親河”之名,河流以母親的姿態,托舉著沿岸生命的來處與歸所。

河流沿岸,印刻著人類歷史上的璀璨篇章。例如大運河一線,農業文明和工業文明交融并行,留下無數佳話。今年4月,大運河工業遺產保護峰會在常州召開,去年8月,淮安舉辦了第二屆淮河華商大會。學人聚此,重新打量昔日芳華。在談及蘇州文脈何以如此發達時,作家徐則臣說:“因為京杭大運河行經蘇州,這里是交通要道。林黛玉進北京,就是坐船走的運河。”

而河流對人類的意義,不止于物資層面的輸送和潤澤,更在于精神上的互悅和共濟。

“淇水滺滺,檜楫松舟”,書寫旅人的愁緒。“關關雎鳩,在河之洲”,書寫河流見證的愛情。這都是河流深度參與人類文明的證據。人類面對河流時演繹的歌舞與文字,飽含著在生存的基礎上所迸發的文化特質。一部《邊城》,充斥著河流的意象。河流的暗涌,水手的狂放,呼應著湘人沈從文的情感河流。

河流對于塑造空間、記錄時間的意義非常特殊,經久不衰的長流不僅推動了人類文明歷史的進程,水系對土地的“切割”,也讓不同流域有了不同的特色風情,因為這樣的差異,歸屬感才變得更為深沉。

從水鄉古鎮、跨河城市的形制來看,無論是跨江發展的重慶、長沙、杭州,還是烏鎮、周莊的枕河人家,皆詮釋著河流和家鄉相依相存的關系。漫漫歲月中,有的城市因河而興,有的城市因河而衰。河流或恣意喧囂,或沉默無言,最終留下了時間的原貌。

河流還留下了萬千風情。長河落日,古村漁歌,更有那湘西的吊腳樓,黃河邊的“望夫石”,訴說著繾綣的故事。龍舟表演和民間神話,則讓不同的河流,不同的稟賦,不同的地域特色,周而復始顯現于人前。

可以說,河流是人類最原始的、精神意義上的故鄉,也承載著最古樸的鄉愁。河流是經久不息的文化母體,對河流的詠嘆、感懷,構建了我們的公共記憶。

重新發現“人河”關系

研究河流已經成為一門“顯學”。長江科學院設有專門的河流研究所,一些高校也有類似機構。《中國國家地理》雜志多次介紹包括長江、雅魯藏布江在內的大江大河。近年來,國際河流研究、民間視角的河流觀察也越發活躍。這是一個重新發現和定義人與河流關系的過程。

人類最希望河流是“聽話”的,這在很大程度上源于河流的“不聽話”。河流熱情恣意,也帶來種種不安。河流對人類棲息地的侵擾,自古有之。人類期許河流與人類的夢想共舞,也期許河流別禍害生靈。

“水能載舟亦能覆舟”作為一項國家治理觀念,廣為人知。但在自然層面,這的確是一個事實。河流不安分的樣子很可怕。相傳,為了躲避水患,商朝曾五次遷都。自古以來也不乏洪水圍困家園的事件。

江河安瀾,城邦永固,是貫穿古今的愿景。

“民生為上,治水為要”。一部河流史,就是一部治水史。在中國,每個人都知曉大禹治水、李冰父子治水的典故,許多人也深切感受過1998年長江抗洪的壯烈。那一年的英雄事跡,已經寫入中國治水史。

直到今天,抗洪依然是一個重大課題。河流具有遠超人類壽命的生命,但過度開發,也會戕害河流,制造污染、斷流的悲劇。呵護河流,是人類尊重自然、謹守邊界的應有之義。

大國“治水”納入了修復河流生態、恢復自然顏色的內容。在古人治水的圖譜之上,今人全力展現了一個統籌了水資源、水生態、水環境、水災害系統治理的宏大“安瀾”工程。“綠水青山就是金山銀山”,是其靈魂。

黃河保護法和長江保護法實施之后,依法治河掀開新篇章。長江大保護、黃河生態保護修復治理,成為中國護水敘事的示范性樣本。無論是長江“十年禁漁”“沿江化工企業關改搬轉”,還是黃河流域的“三個統籌”“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產”,都以保護水資源、水生態、水環境為核心,獲得了巨大成就。長江文化公園、黃河文化公園兩大國家級工程的興建,則傳遞著江河文明和治水成果的新氣息。

敬畏水,呵護水,“人河關系”方能融洽。這樣的理念,開啟了人和河流以更為包容、開放的方式共同走向時間深處的美好聯想。

留住河流之大美、河流之榮光,就是留住我們的鄉愁。這是責任,這是道義,更是傳承。

■ 背景·盤點

一條河流就是一部家園史詩

大浪浩浩東傾,今來古往無終極。河流對于連接空間、記錄時間的意義極其特殊,它們匍匐在大地之上,寫就恢宏又浪漫的史詩,也編纂著承載苦難與榮光、歡聚與離愁的長卷。在河流孕育的家園中,人們一直探索著親密又平衡的與河共生之道。

給黃河兩岸畫像的人

● 張子藝

因為名字里有個“黃”,人們對于黃河的想象,總是離不開渾濁水浪呼嘯著拍打沿岸土地的場景。

但在黃河上游的蘭州,黃河絕大多數時間都是清澈而溫情的,初到蘭州的游客總會驚詫于黃河水的透徹。不過到了雨季,從南北兩山滾落的黃泥湯會將黃河染成黃色,本地人看了也嘖嘖稱奇。

黃河水日夜奔流,兩岸是蘭州煙火。在被黃河穿城而過的蘭州,人們總是會將黃河與母親的形象重疊。

上世紀,雕塑家何鄂創作了母親懷抱幼童的雕塑形象,年輕健美的母親哺育著黃皮膚的孩子。在敦煌文物研究所臨摹文物的經驗,被她巧妙融入設計中——雕塑線條柔和,又具有流動感;母親側臥的角度和滾滾流淌的黃河方位一致。這巨大的隱喻將華夏文明的源頭濃縮在黃河岸邊的塑像中,年輕的雕塑家聲名鵲起。

如今,何鄂有時候會到《黃河母親》雕塑前轉悠。她被譽為《黃河母親》的母親,但少有游人辨認出這個衣著尋常的女性與偉大雕塑之間的關系,人們只是舉著相機興奮地指揮鏡頭前的人,大聲喊著:“往中間走,再靠近一些,不要擋住胖娃娃了。”

蘭州是個催生民謠、歌手和詩人的地方,就連《黃河謠》,都有不同版本。

“早知道黃河的水干了,修他媽的鐵橋是做啥呢,早知道尕妹妹的心變了,談他媽的戀愛是做啥呢?”搖滾鼓王趙牧陽的《黃河謠》粗糲硬朗,就像未經馴服的裹挾泥沙翻涌的黃河水。

野孩子樂隊的《黃河謠》溫和綿長,是蘭州70后、80后的共同記憶。“黃河的水不停地流,流過了家,流過了蘭州,流浪的人不停地唱,唱著我的黃河謠……”在異鄉的街角聽到這首歌,蘭州,就像一口冷氣,被吸進了胸膛。

2020年,民謠歌手張尕慫走紅網絡,他的歌曲《早知道在家待這么久》《沒有黃河我活不下》,旋律里都融合著西北民間小調的風情。這是當地的曲,當地的調。黃河,滲入了它流經之地的所有人的基因里。

張尕慫還作為主角拍過一部叫做《黃河尕謠》的紀錄片。看,人們總是千方百計要跟黃河扯上一些關系,好像背靠著一條大河,我們都是有“靠山”的人了。

每逢假日,熙熙攘攘的人群穿過中山橋,從橋南到橋北,再從橋北到橋南。在這熱氣騰騰的人間景象中,有一個人在清晨、正午、黃昏或夜晚,在擠擠挨挨的人群和攤位間側身穿梭,他是劉恩科,紀實攝影師,拍了20多年黃河。

1981年,作為銀行職工的劉恩科開始接觸攝影,2000年工作調動到蘭州之后,黃河猛然跌入他的眼睛。2016年,劉恩科拍攝的組照《上游》入選了一場以河為主題的國際攝影展。為了對多年拍攝黃河的經歷有一個階段性總結,他還從自己拍攝影的17萬張黃河兩岸的照片中精選了120張結集出版。

這是對大眾而言稍顯陌生的煙火人間里的黃河,公交車的巨大車身廣告上,模特對著黃河母親微笑;千禧年的孩子們好奇地張望著這條河以及橋上的人們;不分寒暑,黃河岸邊都有一個提著大袋面包喂鴨子的老人,他寂寞的退休生活,被這些扁著嘴的小東西們填滿……

這是宏大敘事之下,充滿煙火味的黃河,也是這條大河滋養的人群最真實的面貌。

從這起,長江成了人的伙伴

● 柯昕

流經成都平原的岷江與穿過高山峽谷的金沙江完成各自使命后,在四川宜賓的合江門相聚,一條哺育了大半個中國的大河,從這里開始以“長江”之名,開啟了萬里奔騰。

“這里的長江和我們先前走過的河段不同,從這起,長江成了人的伙伴。”紀錄片導演竹內亮曾兩次沿著長江進行“從頭到尾”的拍攝,到了被稱為“萬里長江第一城”的宜賓,他感受到,來自雪山、穿越險峰的江水開始真正與人的生活相交融。

沿河而居的人,被水流塑造著生活的形態。長江賜予了宜賓肥沃的農田和醇美的酒液,但奔流不止的長江不僅攜帶著美滿的想象,也顯露著生活的真相。依水而生,不免要經歷許多波動。

人們常說“靠水吃水”。年近七旬的嚴正華一直生活在宜賓涪溪口沿岸,曾經,這里的人代代打魚為生。40年漁民生涯,嚴正華在“春風動草衣”和“出沒風波里”之間搖擺。

上世紀90年代以前,長江上游漁業資源豐富,“七八十斤的魚多得很”。收益好的時候,只讀過兩年小學的嚴正華一年可以掙十幾萬元。飲不盡的長江水,吃不膩的長江魚,他在漁民生活中咂摸出了好滋味,但也承認這是個“在血盆里抓錢”的生計——他曾被魚鉤扎穿兩根手指。

水上生活總是充滿了險與奇。彼時,長江上游多大魚,嚴正華就誤捕過一條200多斤重的白鱘,又在政府部門的幫助下將其救治放生。

江水在變,周遭生靈的命運也在變。因為水域污染和酷漁濫捕,上世紀90年代起,涪溪口漁業資源明顯枯竭,本是長江上游“老住戶”的白鱘在21世紀初最后一次現身于宜賓,便再無音訊。

好在,人們開始重新思索如何與長江相處。在“長江十年禁漁”政策下,2019年,嚴正華徹底告別了漁民生活。“再繼續下去只會無魚可打。在水上生活了半輩子,最不怕的就是‘變’。”不做漁民后,他在涪溪口碼頭當記錄客船的簽單員,仍然依偎著長江,“心里又平靜了下來”。

長期“吃住都在船上”的葉剛也拋下漁民身份,2021年跟著女兒搬到了宜賓市區,生活巨變,但他感覺人與長江的關系更親近、更純粹了。如今,他最喜歡去的地方是合江門廣場——三江匯聚,白塔聳立,翠綠掩映,“游兩圈”再去上班的大爺,玩槳板的年輕人,晚飯后來這里“踩水”的居民,讓他看到了江邊生活的另一種色彩。

“上游越來越好,才能護住下游。”葉剛望著東去的江水出神。他們的故事是幾十萬“上岸漁民”的生活縮影,也是與長江共生的六億中國人生活變遷的一個篇章。這條中國流經地域最廣袤的大河,淌過一座又一座城,浸潤田地鄉土,洗亮霓虹燈與高樓,見證堪稱人間奇跡的水利工程,也沖淡了漁民、纖夫、碼頭挑夫的身影。沿岸的景與人時刻在變,但人們依戀江水的情始終不變,長江作為家園的意義始終不變。

《再會長江》里,竹內亮在人頭攢動的合江門廣場問一位戲水的年輕人如何看待自己與長江的關系,年輕人愣了一下:“我們就是生活在長江邊的一群人而已。”

“老長沙”的湘江情結

● 十二

每個“老長沙”,都有屬于自己的湘江情結。

五十多歲的好哥,在湘江邊住了大半輩子。小時候的夏天,和小伙伴去河邊摸螺螄,半天就能得著一小桶。生姜大蒜辣椒爆香,撒上紫蘇葉,淋上麻油,一大盆嗍螺上桌,就是全家的節日。大一點,他也經常帶喜歡的妹子到江邊散步。“傻乎乎的,就真的只是散步,天黑了就送妹子上中巴車回家。”

好哥的爺爺是個老航運,喝了酒就喜歡講過去的故事。在他眼里,湘江從前是流金淌蜜的,自從20世紀初長沙開埠以來,江面上跑的都是大貨輪,拉出去的是貨物,流進來的是白銀。江邊幾個大碼頭每天都熙熙攘攘的;賺了錢的米商修的公館宅子,一個賽一個豪華;城里的飯店一到吃飯的時候,座無虛席。好哥常聽爺爺感慨:“要是沒有湘江,這些人到哪里去發財哦。連外國人都在水陸洲上修了辦事處、公館。”

舊時長沙城與各地的商品貨物流通,主要靠船運,船上的人俗稱“駕船佬”“船拐子”“排古佬”“水客”等。船運繁榮了長沙的碼頭和商業,豐富了百姓的物資,也讓長沙人性格里多了幾分豪放的江湖氣。

長大后好哥才意識到,當年湘江上來往的不只是貨輪,還有新技術和新思想,令古老的長沙城有了新生機、新氣象。“沒有湘江,長沙會封閉很多,落后很多。”

好哥的父親對湘江記憶最深的,是修湘江大橋。當年他家在河東,單位在河西,得坐輪渡去上班。1971年,終于要建湘江大橋(現橘子洲大橋)了。經費緊張、人手不夠,每天都有上千市民自發來挑土運沙。好哥的爸爸媽媽每到休息日就約著鄰居去修橋。第二年國慶,大橋竣工,靠輪渡過江的歷史就此結束了。

如今長沙市已有十座跨江大橋、兩條過江隧道。夜幕降臨,兩岸燈光絢爛如晝,沿江風光帶人頭攢動,跨江大橋流光溢彩。好哥的兒子在江邊開了一家小咖啡館,竟成了網紅店。好哥的父親有時也會來店里。老爺子很自豪:“網紅店好!長沙就是網紅城市嘛。與時俱進,好!”

“大江東去,無非湘水余波。”湘江塑造的,不止是一個地理意義上“一江兩岸、山水洲城”的長沙,更是一個有人文底蘊和英雄氣概的長沙。長沙人是以湘江為傲的。朱熹張栻渡過湘江去岳麓書院講學,林則徐和左宗棠在湘江會面定下治疆大計,譚嗣同、黃興、蔡和森都曾暢游湘江……最令他們自豪的,還是毛主席與湘江的緣分。哪個長沙人不會吟幾句“獨立寒秋,湘江北去”“問蒼茫大地,誰主沉浮”,不津津樂道毛主席橫渡湘江的故事?今天的橘子洲頭,矗立著巨大的毛澤東藝術塑像,成為長沙的一大網紅打卡點,英挺俊秀的青年毛澤東出現在無數游客的照片里。

如今的湘江邊,閑散地擺著露天茶攤子,也開著永遠排長隊的茶顏悅色奶茶店;開著蒼蠅館子,也有文和友這樣需要等上幾千桌才能吃上飯的網紅店;有做直播的潮男潮女,也有唱花鼓戲跳廣場舞的大爺大媽。橘子洲逢年過節放煙花的時候,江上火樹銀花不夜天,大半個長沙的朋友圈里都是煙花、江景和人潮,以至于一到小長假,社交媒體上都是“長沙人宣布不出門,給外地人騰地方”之類的標題。

他們的“宣布”是真誠的,也是驕傲的。被湘江滋養的長沙人,骨子里都有幾分以此為榮的驕傲。

他的名字里藏著黑龍江的源頭

● 邱小平

來自呼倫貝爾的額爾古納河,接納了來自俄羅斯的石勒喀河,兩河匯流之后來到了黑龍江省境內,變為洛古河,然后一直向東蜿蜒流淌。當地人說,洛古河就是黑龍江,準確地說,黑龍江的源頭叫洛古河。沈欣也是到了黑龍江邊的洛古河村之后才知道的。

沈欣的愛人史先強,是北極邊境派出所洛古河夫妻警務室的民警,沈欣是協警,他們倆駐守的警務室在洛古河村最東邊,沿著警務室北邊院墻走幾步路,就到了黑龍江。

一場場冬雪落下后,黑龍江也結了厚厚的冰,整個江面被凍得結結實實,江面中間插著紅色的國旗標示國界,以南屬于中國,以北屬于俄羅斯。史先強和沈欣的主要職責就是守護界江。

他們仍清楚記得2021年冬季的一次驚心動魄的巡邊。那時,江面封凍不久。“注意腳下,冰層中間是空的,盡量別往江中間走。”史先強高聲提醒大家。洛古河村44公里長的界江管段,他和沈欣不知走了多少遍,江道上哪里藏著冰縫,哪里有清溝,都一清二楚。

話音未落,只聽“咔嚓”一聲,護邊員劉建踩破冰面,半個身子掉進江里,江水瞬間沒到他的胸口,護邊員杜文龍眼疾手快,一把拽住劉建的大衣,史先強也趕緊上前,一起將劉建從水中拉出來。走上江堤時,劉建身上已結了厚厚的“冰甲”。

大河暗藏危險,卻是村民祖祖輩輩賴以生存的所在。以前村民靠捕魚為生,小舢板碰到大風浪容易翻船,在大霧大雪天氣里還容易越界。從幾年前踏入洛古河村開始,史先強夫婦就在為村民們想辦法。

調研后,史先強建議村民把小舢板換成大馬力船,安裝北斗導航,改以界江觀光為主業。村里采納了他的建議,成立游艇協會,家家入股,人人分紅,減小了風險,增加了收入。小小的警務室,被掛上了“榮譽村民”的牌子,史先強和沈欣已成了村民口中的“自家洛古河人”。

洛古河村從東到西,15分鐘能走完。村中的那條路,史先強和沈欣再熟悉不過。他們每天吃過早餐,收拾利索,就拎著警務工作包,開始一天的走訪,幫助村民辦戶口、身份證,和老人說說話,給小孩補補課。他們覺得生活在這個河邊小村,也是一種幸福。

日子被水浪一天天推著向前,他們的小兒子在洛古河村出生了。孩子的姥姥姥爺請教了當地文化人,取了很多好聽的名字。然而,每念出一個,史先強和沈欣都直搖頭。

最后,沈欣說:“就叫洛洛吧。”

“孩子出生在洛古河,這里緊系著我們的邊關鄉愁,取名叫洛洛,不光紀念著我們的青春、他的童年,也意味著一種傳承。”史先強對這個名字點了頭。2007年,他就在漠河當邊防兵,守衛著黑龍江的支流。2019年部隊改制,他變成了移民管理警察,還是守護黑龍江。2020年,夫妻倆來到洛古河,戍守黑龍江的源頭。

如今,洛古河邊那個叫“洛洛”的孩子,已經3歲了。

難渡瀾滄江

● 甘甘

我出生在云南云縣,父母都是水利工作者,工作忙碌,我很小就被送到了鄉下爺爺家——位于瀾滄江西畔的一個村莊。從有記憶起,每天看到的景象就是有著刀刻般紋路的山和碧波蕩漾的水,我和家人就在山水環抱中過著再平淡不過的生活。

有著拉祜族血統的奶奶總唱我聽不懂的歌,我一哭鬧,她就指著流水的盡頭哄我:“阿爸阿媽在那頭上班呢,你不乖,哭聲會順著江風傳到他們耳朵里。”大伯有時帶我去茶田玩,吭哧吭哧爬上種滿茶樹的山坡,鼻腔里盡是混著草木清香的潮濕氣息。

爺爺是個精瘦又沉默的老人,任我怎么像小狗崽一樣尖叫亂跑,他也不會呵斥,只是露出被煙熏黃的牙齒嘿嘿一笑,把我招呼到身邊,再摸出塊冰糖。爺爺不肯搬去縣城,他說就想住在水邊,抽自己搓的旱煙,喝自己用龍膽草根和糯米釀的酒。

“水邊”,大家總這么說,去瀾滄江打水、放牛、玩耍,都是“去水邊”,好像這條江根本沒有名字。我也只把瀾滄江當作幾乎可以無視的庸常背景,它理所應當地存在于此,我心安理得地與它為鄰。

后來,我才在課堂上知道了瀾滄江是東南亞第一長河、“東方多瑙河”,它竟是這么了不起的雄偉巨川。但那時,我只希望自己與它沒有過半點交集。生活在橫斷山脈間的人早已習慣了大自然的陰晴不定,可那年夏天,汛情實在兇猛,江水不斷上涌,瞬間就吞噬了我們常一起乘涼的壩子。我跟著奶奶、孃孃去高處避險,爺爺和大伯參加了村里自發組織的搜救隊,沒有回來。

奶奶的哭聲這樣沉悶,連江風也承托不起,只能沉沉墜入水底。而我,只想遠離這奪走家人的無情江河。考上大學后,多年輾轉外省,見了許多他處的水,我國的大河多是向東流,流向富庶之地、溫柔之鄉,讓我快忘了那條充滿野性、咆哮南奔的瀾滄江。

沒想到,兜兜轉轉,我還是回了云南。幾年前,供職的媒體單位有個重要拍攝任務,我跟著團隊沿瀾滄江走訪拍攝,懷著有些抗拒又有些期待的心情,重新踏入這條江。

從昌都地區一路南下,這條貫穿云南西部的長河,好像偏離了我的記憶。

云藏邊界,瀾滄江聽著寺廟里的祈福聲前行,被兩側高峰夾成窄窄的碧帶。在崖壁上俯身望去,激流白浪,讓人頭暈目眩。繼續往南,就靠近了我曾生活的地方。我父母參與建設的漫灣水電站和大朝山水電站已經建好,這段流域變得柔順沉靜,和記憶里總是帶著“皺紋”的水面已然不同。到了西雙版納,江面更開闊,被洪水沖斷的木橋早被鋼筋鐵骨的跨江大橋替代,兩岸高樓林立,江畔露營地、夜市熱鬧非凡,許多外鄉人來這片熱帶樂園打造新居。

瀾滄江其實這樣多變又多情嗎?可水邊那些嬉戲的人,虔誠禱告的人,唱著婉轉民歌的人,護著大壩來回巡邏的人,將自己奉獻給信仰的手工藝人……他們身上分明又有著我的親人和同村人的影子。封鎖已久的童年記憶再度占據我的腦海,原來,瀾滄江也給了我很多溫情歡樂的時刻,原來,我一直偷偷念著它。

汪曾祺說沈從文在沅水生活了一輩子,前20年生活在水邊,往后的光陰活在對那條河的印象里。這話不錯,一次次重新認識瀾滄江后,我發現自己從未跨越過這條家鄉的河流。

黃浦江旁的舊夢與新生

● 徐凱利

有人說,上海是水做的城市。確實不假,變身“魔都”前,它是有著江南韻味的水鄉。上海怎么有這么多蜿蜒小巧的馬路?其實很多都是由河道填埋而成的。

對我這個老上海人來說,最特別的水,還是將上海一分為二的黃浦江。黃浦江一頭伸向中國腹地,一頭連接廣闊世界,它的經濟、文化意義毋庸贅言。但對我這樣渺小的個人來說,黃浦江里流淌的,是對生活的熱情與期望。

小時候,我和父母生活在黃浦江東岸,租住在別人家自建的私房里,周圍都是差不多的低矮民居。“寧要浦西一張床,不要浦東一間房。”這句老話大家都聽過。上世紀80年代初,浦西仍然是一片繁華,我們隔江看外灘,眼前盡是霓虹閃耀,心中滿是欣羨。我們管去浦西叫“去上海”,那時過江只能坐渡輪,碰到大霧天,輪渡開不了,等著過江的人只能干著急。

暑假時跟著同學去浦西逛逛,對我來說是件大事。我們總是清晨就跑到渡口,只想快點聽到輪渡籌碼投進票箱時,發出清脆的碰撞聲。站在黃浦江心,汽笛聲、外灘鐘聲、自行車鈴聲,都印刻在我的腦海里。四周還彌漫著黃浦江特有的味道,有點咸,但又沒有海風那種腥味,像黃梅天回潮。

后來,因為父親生意上的變動,我們搬到了浦西,還是挨著黃浦江,但住進了高高的樓房里。黃浦江是長江尾,但在經濟發展上算是“龍頭”。這點讓我自豪,也苦惱。上海發電廠、江南造船廠、上海第三鋼鐵廠都在江邊,我們一度對灰塵、濃煙、機器轟鳴聲習以為常。

上世紀90年代,浦東新區成了中國改革開放的前沿陣地。我從浦西望浦東,感覺像小時候從浦東看浦西的“鬧忙”一樣。之前我們住過的房子,被一座座拔地而起的高樓代替,許多金融機構、外資企業在陸家嘴落地,好像只是眨眨眼,金茂大廈就出現在對岸了。

到了新世紀,上海為了迎接參加世博會的八方來客,又對黃浦江兩岸進行升級改造。原先的發電廠被封,造船廠和鋼鐵廠搬去了遠郊。江風變得清爽,江水由黑轉清,一些狹窄的土路也被整合規劃成寬闊的現代化馬路。

2010年,世博會正式舉辦,浦東那邊常放煙花。小時候住浦東,看煙花是個稀奇事,也是個費勁事,還要小心翼翼上房踏瓦。現在,我站在自家陽臺就能看到對岸的璀璨。在黃浦江畔,總能見到好風光。

幾年前,長達45公里的黃浦江濱江岸線貫通開放,黃浦濱江成了著名“后花園”。晚上,黃浦江在兩岸燈光映射下,像鋪滿了碎金,往來的游船載滿乘客,而岸邊道路上的人群,比江水更洶涌。以前生活在浦東的小房子里,四周都是熟得不能再熟的老鄰居,如今周圍都是五湖四海來的新朋友。

和妻子漫步江邊,忍不住再次感嘆,黃浦江真是了不得,牽引著城市發展的腳步,也沉浸著兩岸居民、各地來客的夢。如果只有鋼筋水泥,這現代化的“魔都”有什么可看的呢?穿城而過、蜿蜒入海的黃浦江才讓上海有了情緒,有了氣魄。

潮白河上擺渡人

● 彭沖

一根纖繩把船拴在渡口,也把趙作喜的大半輩子拴在了潮白河。

全長467公里的潮白河,在北京通州段拐了幾道彎,成為北京與河北的界河。河的西岸,是通州區趙莊村,相隔80米的東岸,是河北省香河縣的嶺子村。

兩地間最便捷的通道是水路,這里還保留著原始的交通方式——擺渡。潮白河上的趙莊渡口已存在了上百年,趙作喜算是第四代艄公。

趙作喜的家距河邊不過200多米。從小看著父親擺船,10歲時,他也開始搖船載“客”。他把家里的羊趕上船,載到對岸長滿青草的河套大灘,等羊群飽餐后,再用船把它們接回來。

他真正的職業生涯始于1974年。當時,17歲的趙作喜剛初中畢業,沒什么選擇,也沒什么想法,便和父親、大哥一起拿起船篙,成了擺渡人。此后,他的生命仿佛被潮白河圍成了一座孤島。沒有節假日,大年三十也要把走親訪友的人渡過河;沒出過遠門,上次去北京市區已經是30多年前;他的活動范圍無非是從家到渡口,從此岸到彼岸。

這份工作趙作喜一干就是快50年,其間,父兄相繼退出,潮白河水由清變濁,又由濁變清,水位升高,6米的船篙觸不到底,兩岸間拴上了鋼索。擺船方式變了,但趙作喜的生活談不上有太大變化。

沒人過河時,他就貓在岸上那個用塑料布搭的小棚中,里面擺著小床和桌子。趙作喜很知足:“這就是我的避風港。”

來人了,他戴上手套,抓著鋼索,幾分鐘船就能到對岸。他那條36平方米的船,不僅能上人,還能上汽車,把兩塊寬大的木板擺好,一頭抵船,一頭抵岸,汽車就能開上去。幾十年來,他的船從沒出過事。

夏天,太陽烤得趙作喜“直想往河里跳”。趕上汛期,船要撥開重重浪花往前行。夏至前后,天亮得早,他五點就趕到河邊。“人家上北京辦事的、去醫院掛號的、到集市上做買賣的,都想早點去,不能耽誤了事。”

冬天是最辛苦的時候。趙作喜清早摸黑到河邊,把船周圍的冰鑿開,再搖槳劃一條小船,兩條腿分別立在船兩側,交替往下踩,小船晃晃蕩蕩地沖破冰蓋、闖出一條道來,保證七點準時開渡。

在這個有百年歷史的趙莊渡口,趙作喜保留著一些擺渡人的老傳統,比如“過了河不打河錢”。以前大家經濟條件不好,有客人過河后下船就走。幾天后,趙作喜即使認出了坐“霸王船”的人,也不會討要船費。如今,“不忙的時候一天收入一百五六十元,忙的時候能有二百多塊”,趙作喜覺得自己的收入還不錯。

河水帶著時間慢慢流淌,趙作喜仍守在渡口,將兩岸趕集賣貨、上班做工、走親訪友、看病就醫的人擺過來,渡過去。他的船上還載過迎親的自行車隊,姑娘從對面嫁過來,給了他一些煙酒和糖果。就這樣,船載著火熱的生活蕩開一圈圈漣漪。

這條許多人這輩子根本不曾聽說過的小河,是他的“大河”,是裝載他一生的天地。一進趙莊,問“擺渡口在哪”,從十來歲的孩子到耄耋老人,都會伸出手指頭往村東頭指;問“船家是誰”,都能念叨出趙作喜的名字。

“這里不能沒人。”趙作喜就想這樣為兩岸的人搖船,直到搖不動為止。