某CO2+O2地浸采鈾場抽液鉆孔氡濃度與釋放量的估算

張 輝,牛 潔,鄧 君,徐樂昌

(1.核工業北京化工冶金研究院,北京 101149;2.中國疾病預防控制中心 輻射防護與核安全醫學所,北京 100088)

鈾礦冶是原子能工業的基礎,盡管鈾礦冶過程產生的大多是低放射性廢棄物,但是由于廢物產生量大、分布廣、遷移影響規律復雜、更容易與人居環境發生直接影響,鈾礦采冶加工貢獻了核燃料循環過程91.5%公眾集體劑量[1]。鈾礦冶設施公眾有效劑量主要是由222Rn以及其子體通過氣載途徑貢獻[2]。

對鈾礦冶設施場地氡釋放率測量是準確開展環境影響評估、有效加強輻射防護監管、針對性進行放射性污染防治的重要前提[3]。近年來以CO2+O2原地浸出鈾礦山為代表的第三代采鈾礦冶技術迅速發展,該類技術通過創造類似于砂巖鈾礦成礦逆過程的環境,對復雜砂巖型鈾礦資源進行經濟有效、綠色開采;大幅度降低了鈾礦冶過程氡及其子體所致公眾有效劑量,但是新裝備技術配套監測評價技術還存在氡釋放方式不清晰、監測數據基礎較為薄弱等問題。在地浸鈾礦山發展初期,地浸工藝氡釋放量計算基于地下水中的氡全部釋放而估算,據此計算大規模地浸礦水冶廠、地浸井場周邊1 km范圍內的公眾有效劑量均存在超標風險,這顯然與實際情況不相符。為科學確定原地浸出鈾礦山氣態源項氡釋放量,為地浸礦山輻射環境影響評價提供準確的源項數據,從而將按現有源項確定方法估算的輻射環境影響降低到真實合理水平,規避不合理的輻射防護措施與代價,減少社會糾紛,促進地浸采鈾礦山的持續發展[4-5]。

抽液鉆孔中氡向空氣散逸的氡濃度與釋放量確定存在“測不準”問題[2]。地浸抽液鉆孔是半封閉系統,地浸浸出液中(產品液)氡全部釋放濃度可高達200 kBq/m3[6-7],溶解氡在抽液鉆孔液面以上有限空間向空氣散逸擴散,最終在地表抽液鉆孔口進入大氣環境。由于抽液鉆孔口空間較小,可供采樣的樣品氣體體積通常只有幾百毫升,主動采樣設備泵吸采樣會改變抽液鉆孔內部流場,加速氡解吸釋放或者吸引孔外空氣進入采樣空間,造成樣品不準確;被動式氡探測器通常由于體積原因,無法放置到采樣位置或者阻塞抽液鉆孔氣流。本研究從地浸采鈾工藝特點出發,針對地浸抽液鉆孔開展個人劑量計氡濃度實測與理論模型分析相驗證,估算分析案例地浸場抽液鉆孔氡釋放量,并對結果開展歸一化計算。

1 原地浸出采鈾氡釋放特征

CO2+O2原地浸出采鈾技術是中國第三代鈾礦采冶技術典型代表,該技術是用地下水加入CO2氣體和O2氣體作為浸出劑配制好的溶浸液,通過注液鉆孔注入天然埋藏條件下砂巖型鈾礦層,改變鈾沉積成礦時地球化學環境,用氧氣將四價鈾氧化成六價鈾,用重碳酸根與六價鈾絡合而溶解鈾,形成含鈾浸出液,并通過抽液鉆孔提升至地表并輸送至水冶車間,經過吸附、淋洗和沉淀等過程加工成“111”產品(鈾礦冶水冶產品統稱)的鈾礦采冶一體化工藝。該工藝由原地浸出和浸出液處理兩大部分組成。前者是用CO2和O2使礦石中的鈾從固相轉移至液相,形成浸出液的過程;后者是對浸出液進行處理,最終得到鈾濃縮物產品的過程[8]。

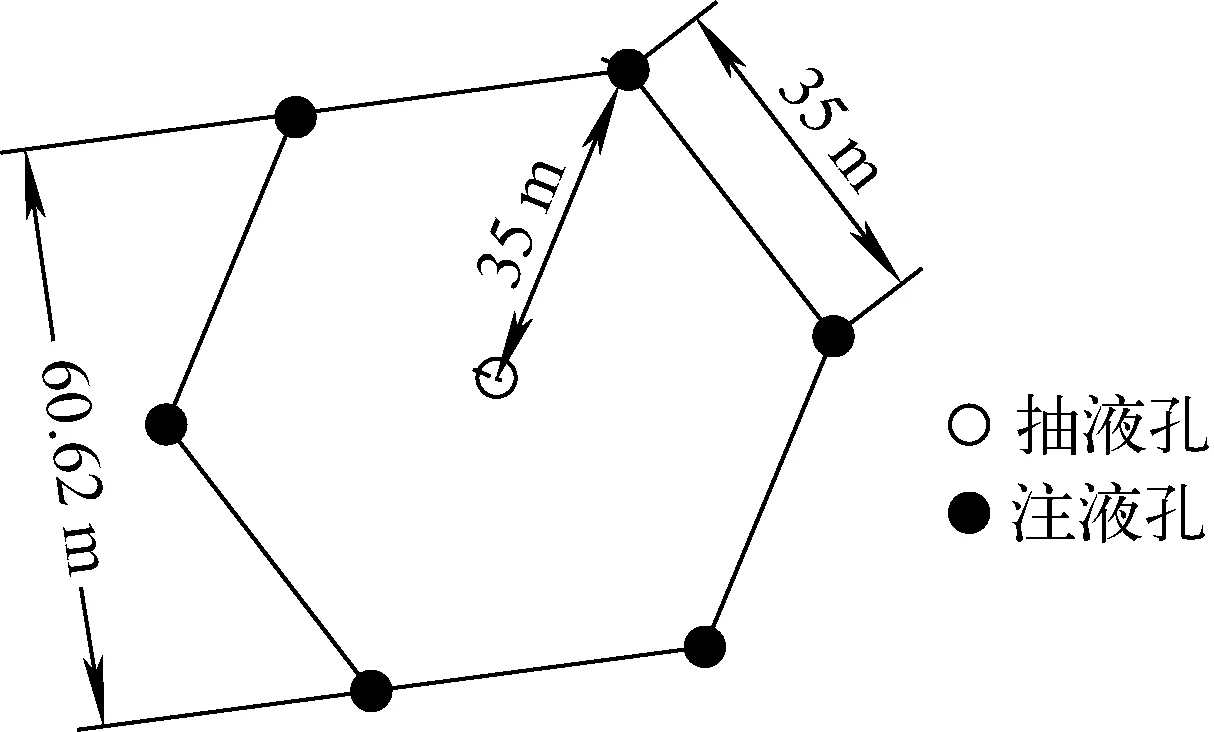

主要設施包括注液鉆孔、抽液鉆孔、主控室、水冶車間等,如圖1所示。砂巖礦體埋藏在具備一定地址條件地層中,其上下層為不透水頂板、底板。溶浸劑在配液池調整好組分后經過注液鉆孔注入含鈾礦層,在礦體內流動溶解鈾形成浸出液。浸出液從抽液鉆孔抽出進入集液池,輸送到水冶車間生產“111”產品。集控室作用是調整抽液鉆孔注液孔流量,控制地下水流場在抽液鉆孔附近形成小范圍水力漏斗,溶浸劑在水力作用下向抽液鉆孔附近匯集。在礦體外圍的上含水層、含礦含水層以及下含水層分別設置監測井對核素以及溶浸劑遷移情況監測。

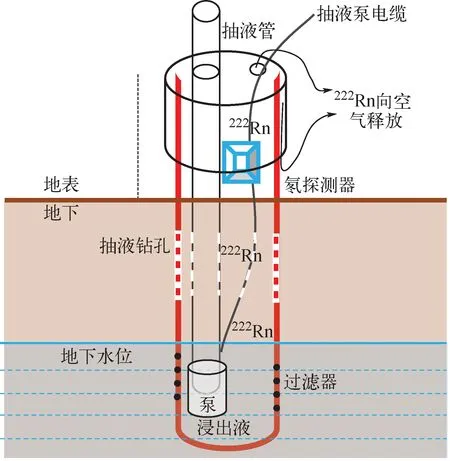

CO2+O2原地浸出采鈾過程不存在礦石開采環節,無地下通風系統,氡主要來自地下水以及溶浸劑、浸出液,以及工藝廢水中鐳的衰變,氡從工藝過程的開口環節釋放,如未封閉的配液池、集液池、蒸發池、水冶車間以及抽液鉆孔等。目前配液池、集液池可通過全封閉方式防止氡的排放,蒸發池作為地浸采鈾環保設施,氡濃度監測與輻射防護管理措施較為完善。抽液鉆孔為了維持抽液壓力需要采用半封閉設計,抽液鉆孔分布在整個地浸采場范圍。抽注單元示意圖示于圖2,地浸井場示意圖示于圖3。

圖2 地浸抽注單元示意圖

圖3 地浸井場示意圖

地浸抽液鉆孔是地浸抽注單元的核心,如圖2所示,抽注單元采用“七點型”網格式井型,抽液鉆孔周邊均勻分布6個注液鉆孔,抽液鉆孔與注液鉆孔間距為35 m。抽液鉆孔采用大口徑填礫式結構,鉆孔直徑311 mm,套管φ148 mm×14 mm,采用半封閉結構。抽液井口直徑0.14 m,截面積0.053 1 m2,為了調整抽液鉆孔氣壓,不能完全封閉,一般認為未封閉的面積占總截面積的10%。氡在抽液鉆孔釋放示意圖示于圖4,抽液鉆孔氡的釋放以無組織散逸排放為主。浸出液中226Ra衰變產生的氡溶解于水中,水中氡通過界面交換向抽液鉆孔上部的空氣擴散,一定濃度的氡最終通過鉆孔上部開口處向大氣擴散。

圖4 抽液鉆孔內抽液管以及氡釋放示意圖

抽液鉆孔作為氡釋放源項,分析與評價其放射性危害主要困難在于如何確定氡釋放強度。由于單個抽液鉆孔不存在組織氣流排放,氡釋放主要通過未完全封閉的抽液鉆孔蓋子縫隙開口處擴散釋放,氡釋放量與抽液鉆孔氡濃度、地表風速等因素相關。抽液鉆孔內空間較小,采用抽氣式氡測量設備會擾動抽液管內氡濃度場分布,不能真實反映出口處氡真實濃度。由于設備體積,濕度效應等因素,采用活性炭盒式累積氡濃度測量方法也無法獲得監測數據。

針對上述問題開展案例研究。采用個人劑量作為小型被動式累積氡測量裝置,對抽液管內部近開口處氡濃度開展測量,并采用氡一維擴散模型開展氡濃度理論計算,將理論結果與現場實測數據結合比較,推算了某CO2+O2原地浸出采鈾井場抽液鉆孔氡釋放量。

2 方法建立

確定CO2+O2原地浸出采鈾井場抽液鉆孔氡釋放量需要首先測量抽液鉆孔出口附近氡濃度。在確定氡濃度基礎上,根據地表平均風速估算抽液鉆孔氡濃度釋放量。由于抽液鉆孔氡濃度監測難度大,周期長,數據代表性差。為此,在現場實測基礎上,同時開展模型探討,尋求氡釋放擴散規律,并與實測數據相互驗證。

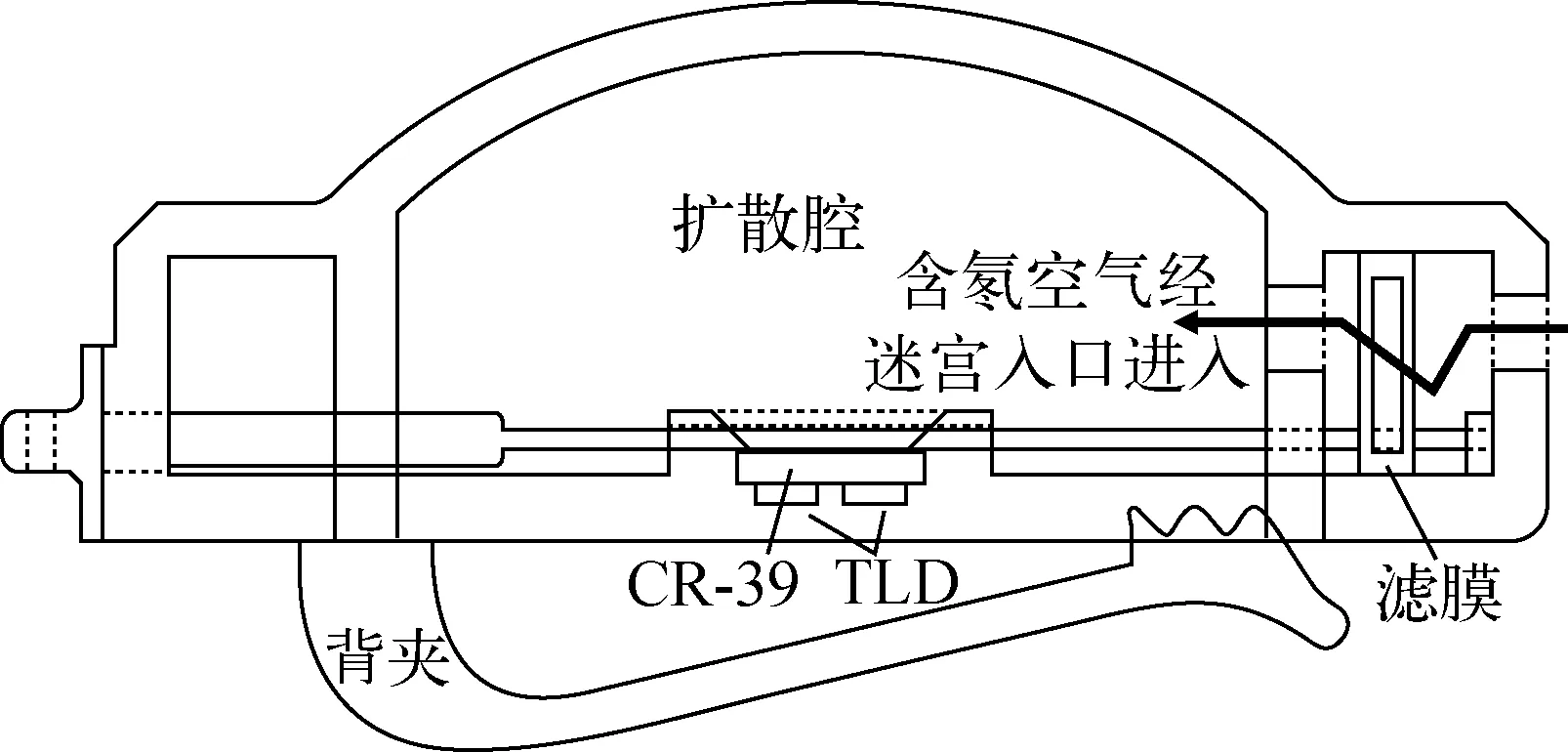

氡濃度監測采用被動式累積氡測量方式,本研究采用KF606B個人劑量計作為累積氡監測裝置。裝置示意圖示于圖5。該裝置體積小,可放置在抽液鉆孔內,不影響孔內氣流,裝置受濕度干擾較小,采用ABS工程樹脂壓模制造,劑量計下部有一個迷宮式氣體入口,含氡空氣通過該入口經濾膜過濾后進入擴散腔,擴散時間常數為15 min,既可屏蔽95%的釷射氣(220Rn),又能及時響應氡濃度在空間和時間上的變化。擴散腔底部中央放置探測靈敏元件。擴散腔內氡及其衰變子體發射α粒子打到CR-39探測器上形成潛徑跡,經蝕刻后形成徑跡。由探測器單位面積上徑跡密度與氡濃度和累積時間乘積的線性關系可測量環境氡濃度。該設備還同時裝載熱釋光探測器,可對空氣貫穿劑量率同步監測[9]。

圖5 KF606B氡測量裝置氡測量示意圖

本研究同時采用氡一維垂直擴散模型對氡擴散濃度進行理論模擬。抽液鉆孔氡遷移擴散過程是含氡浸出液在氣液兩相界面釋放氡,氡在上部空氣遷移擴散,通過抽液鉆孔頂部縫隙與空氣聯通,進一步向空氣釋放的無氣流擾動遷移過程。據此,項目組設計了氡垂直恒溫擴散實驗,以確定抽液鉆孔環境氡釋放的有效擴散系數,估算不同深度水位,不同水氡濃度情況下抽液鉆孔出口氡濃度。

氡氣在抽液管擴散行為屬于無限垂直空間的擴散遷移分布,符合Fick 定理,類似于層狀礦體均勻非放射性介質中的射氣分布。當氡源在垂直空間擴散時間足夠長時,氡氣在非氡吸收材料管中的擴散分布可由下式描述[10]:

(1)

式中,N為空間離氡源x處的氡氣濃度,Bq/m3;x為管中某位置點離氡源的距離,m;λ 為222Rn的衰變常數,無量綱;De為氡氣在實驗環境中的有效擴散系數,N0為接近氡源點位置的氡氣濃度,Bq/m3。

理論上只要測定除氡源濃度外,任意2個位置上的氡濃度計數,就可計算氡的有效擴散系數k。為減小測量誤差,提高擴散系數的計算精度和穩定性,采用多點測量氡氣在PVC 管中的分布,用最小二乘法對氡的計數分布進行擬合,可獲得較為穩定的擴散系數。當一定條件下水面氡濃度、擴散系數以及液面高度明確后,即可推算抽液管出口處氡濃度,并與放置于該處的氡濃度探測器結果相比較。

對抽液鉆孔氡釋放源項強度調查可通過開口處氡濃度監測、抽液鉆孔內外壓差以及有效開孔面積,依據伯努利方程,出口體積流量主要由內外壓差決定,包括熱壓差和風速壓差,公式演化如下:

(2)

式中,Q為鉆孔年氡釋放量,Bq/a;CRn為抽液鉆孔平均氡濃度Bq/m3;A為抽液鉆孔有效開口面積m2,取0.005 m2;Pi為地表有效風速i風速段頻率;g為重力加速度,9.8 m/s2;h為出口熱力抬升高度,單位m,當空氣溫度大于抽液鉆孔溫度可忽略;ρn、ρw為抽液鉆孔內以及環境空氣密度,kg/m3;vi為設施所在地Pi風速段風速,m/s。

為了便于比較不同技術路線鈾生產過程氡釋放量,氡釋放量歸一化方法采用噸金屬鈾流出物釋放量計算方法。

歸一化噸金屬鈾氡釋放量按下式計算:

QN=R/U

(3)

式中,QN為歸一化噸金屬鈾氡釋放量,GBq/tU;R為對應金屬產量全部相關設施年氡總釋放量,GBq/a;U為設施年金屬產量,t/a。

3 實驗與現場監測

3.1 抽液鉆孔出口氡濃度監測

開展現場氡濃度測量。選擇內蒙古某CO2+O2原地浸出采鈾二期項目,對7井場每個井場5~8個抽液鉆孔進行空氣氡濃度實測。為了盡可能減少外環境影響,將KF606B個人劑量計放置抽液鉆孔口下0.3~0.7 m處,布置時間為2~4周。

監測結束后將探測器取回,關閉采樣口,送實驗室處理。取出CR39部件,采用6.25 mol/L氫氧化鈉溶液60 ℃恒溫水浴蝕刻24 h,用CR39氡蝕刻自動讀取裝置自動測量。

3.2 一維擴散實驗

搭建氡一維垂直擴散實驗臺架裝置,結構示意圖示于圖6。裝置包括氡源[11]、擴散管、恒溫套管、氡測量裝置、末端氡吸收裝置。擴散管有效部件高2.5 m,內徑0.3 m,底部連接自制氡室作為氡源,采用復合玻璃纖維濾膜過濾子體,氡氣在垂直方向自由擴散。在內管各相應位置0.5、1、1.5、2、2.5 m處放置被動式氡測量裝置,避免擾動氣流,本實驗采用KF606B型個人劑量計。頂部安裝可更換活性炭包,所用活性炭由果殼經高溫炭化、活化制得,其外觀為大小不等的黑色塊狀活性炭。裝置采用PVC中空套管結構,套管空隙采用恒溫泵循環恒溫液體以控制擴散管溫度,實驗模控制抽液鉆孔溫度,維持在(16±0.5) ℃。裝置相對濕度難以控制恒定,實驗期間測量相對濕度為67%~86%。

圖6 一維擴散實驗裝置示意圖

實驗過程為:完成裝置聯通后,檢查氣密性,測試控制系統有效性,打開恒溫循環水將擴散系統溫度調整為實驗狀態。為控制實驗本底水平,采用老氣(長時間存放壓縮空氣,氡濃度水平近零)吹掃一維裝置腔內,吹掃完成后封閉管道安裝活性炭包,聯通氡源,安裝氡探測器并開始計時。氡室平衡濃度為800 Bq/m3,活性炭包裝入頂部吸收內部多余氡氣,阻斷外部氡氣干擾。

4 結果與討論

4.1 現場氡監測

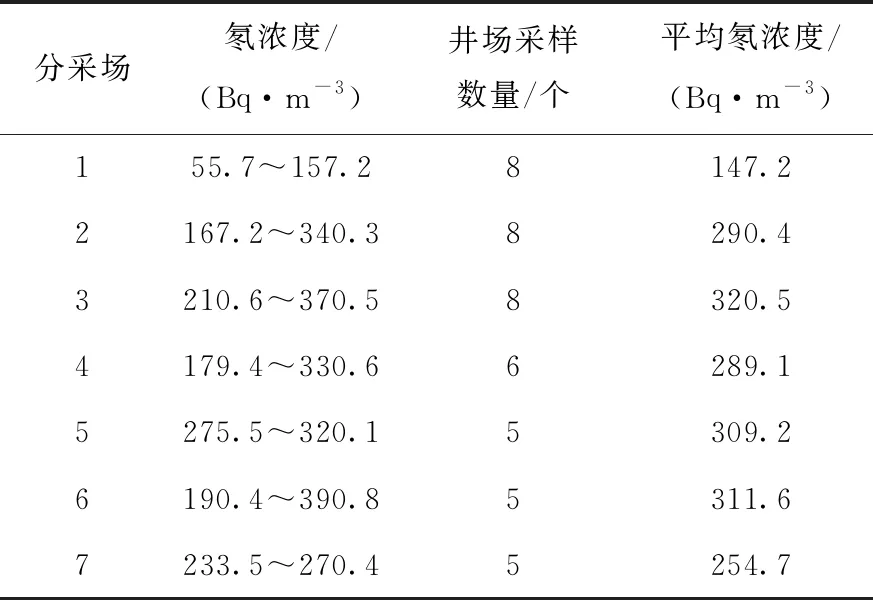

對目標采區7個井場201個抽液鉆孔開展抽液鉆孔井口氡濃度抽樣監測。各井場由于地質條件、礦化度、地下水流場以及浸出液組分等差異會導致浸出液中226Ra濃度不同,從而導致氡濃度不同,為保障氡濃度監測代表性,對每個采區根據采場面積大小隨機抽取5~8個氡監測點位。監測結果列于表1。

表1 井場抽液鉆孔氡濃度監測

從表1數據可以看出,采區各井場氡濃度差異較大,最小氡濃度為55.7 Bq/m3,探測得到最大氡濃度為390.8 Bq/m3。各井場平均氡濃度為147.2~320.5 Bq/m3。為方便計算整個采場抽液鉆孔氡釋放量,對各井場平均氡濃度依據采場面積加權計算采場平均氡濃度,結果為270.6 Bq/m3。

4.2 抽液孔氡濃度預測

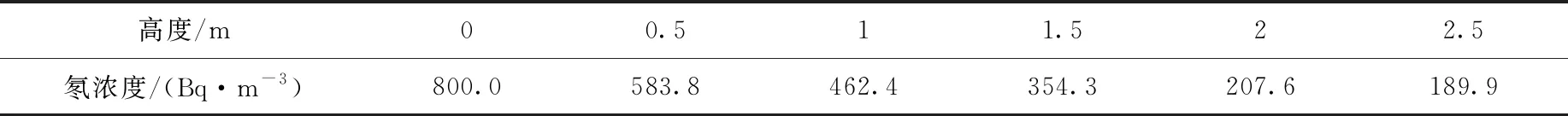

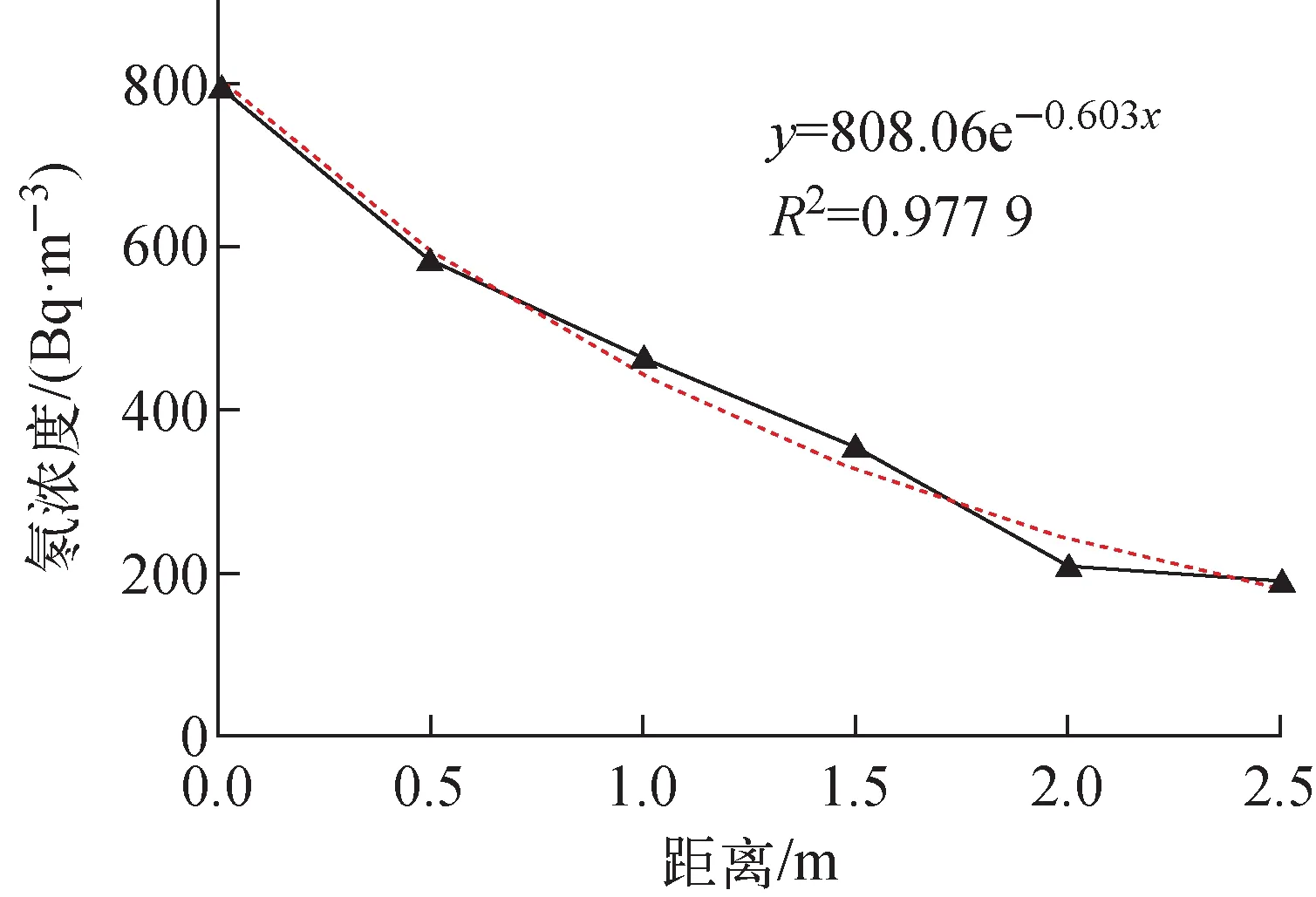

在實驗室開展一維垂直擴散實驗,裝置示于圖6,實驗結果列于表2。從表2數據可以看出,當氡源濃度為800 Bq/m3時,實驗裝置中氡濃度隨高度呈現指數下降,符合公式(1)的描述,其中在2.5 m處氡濃度下降為189.9 Bq/m3。

表2 氡恒溫垂直擴散實驗結果

采用最小二乘法擬合結果(圖7)可計算本實驗氡在垂直空間16 ℃時有效擴散系數De為0.057 8 cm2·s-1,該數值顯著低于文獻[12]推薦的氡在空氣中擴散系數0.105 cm2·s-1(20 ℃)。

圖7 氡濃度與擴散距離擬合結果

采用實驗室測得有效擴散系數推算抽液鉆孔出口處氡濃度水平與現場氡濃度監測進行比較。測量該采區浸出液中氡濃度為2×105Bq/m3,在16 ℃時氡在氣液兩相的平衡Oswald系數為0.3,則地浸液液面處空氣氡濃度為60 kBq/m3。該采場抽液鉆孔液面距離地表距離為8~10 m,均值為9.06 m。通過公式(1)計算可知,抽液鉆孔出口處空氣氡濃度為254.4 Bq/m3,低于采場現場監測氡濃度平均值16.2 Bq/m3。

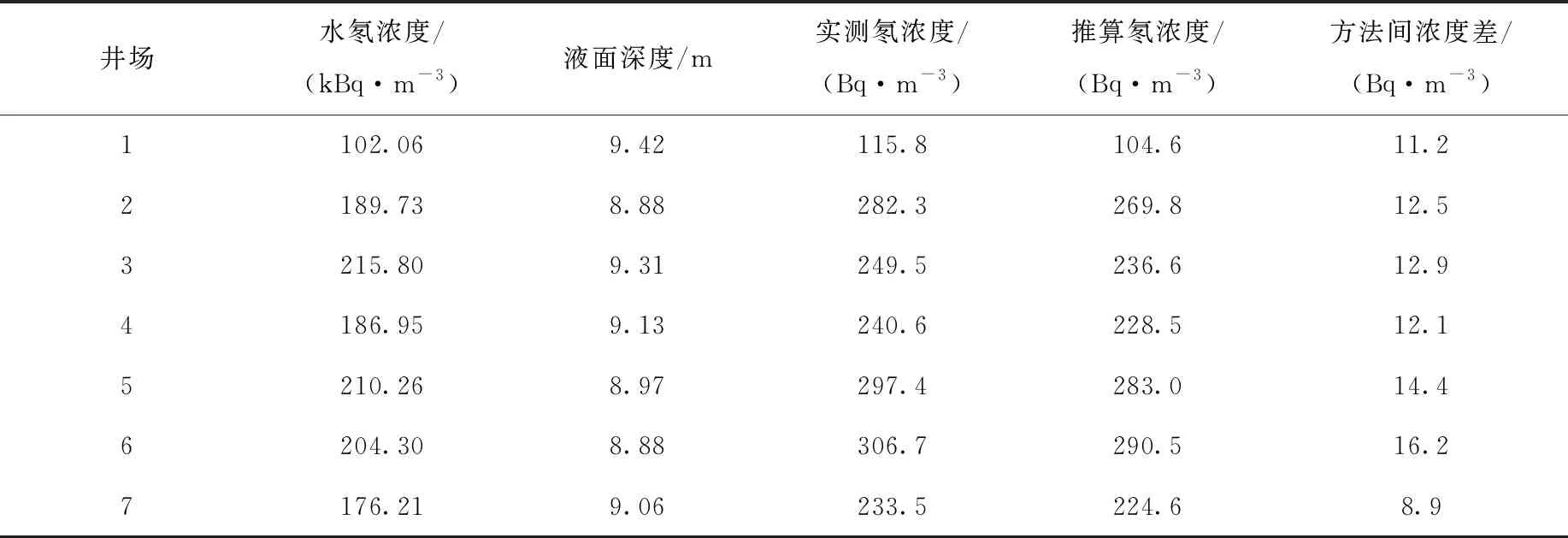

為了驗證有效擴散系數推算出口氡濃度可靠性,分別在7個井場各隨機選擇一井口開展現場監測抽液鉆孔,原樣取樣[13]后采用文獻方法[14]分析總溶解氡與液面距離,推算出口氡濃度與實測氡濃度數據相關性。

從表3數據可以看出,推算氡濃度數據整體低于實測氡濃度水平,濃度差為8.9~16.2 Bq/m3。兩組數據相關系數為0.999 6,數據高度相關,說明采用擴散模型推算有效擴散系數計算出口氡濃度的方法具有可信度。兩種方法間差距是由于方法間差異造成的系統性差異,可通過修正消除誤差。本研究推薦修正系數為1.05。

表3 氡濃度推算與實測比較

至少有兩種原因造成模式估算氡濃度低于現場實測數據。原因之一是模式估算沒有考慮抽液鉆孔液面上下活動造成的“呼吸”效應。抽液鉆孔中浸出液液面在實際生產過程不是完全靜止不動,孔內液面與地下水水位基本相同,但隨著生產調節會在一個范圍內波動,抽液鉆孔內含氡空氣會周期性的隨著液面漲落“呼吸”,使額外氡釋放出來。這個過程會被放置在抽液鉆孔內的個人劑量計探測到,因此平均氡濃度會高于理論計算。

原因之二是氡在垂直方向擴散具有向上運移特性。氡在標準大氣壓、20 ℃的氣體密度為9.902 kg/m3,遠高于空氣密度,在沒有空氣擾動情況下氡會聚集在有限空間底部,但是事實上氡在濃差擴散基礎上存在主動向上運移的現象[15-16]。部分學者認為氡在垂直方向擴散具有團聚效應,與α粒子及其子體團聚,形成平均密度小于空氣的膠粒微團帶動氡氣向上遷移,表現為氡有效擴散系數增加,上部氡濃度略微升高。由于氡向上運移機理并不是非常清楚,這種效果不確定。在本研究中由于在連接氡室前安裝了氣溶膠濾膜,使得氡室內原本積累的氣溶膠與氡子體不能穿過濾膜,客觀上降低了形成團聚微團的機會,因此不會高估有效擴散系數。

4.3 氡的釋放量歸一化計算

計算該采場201個抽液鉆孔氡釋放量。按照一年360 d穩定狀態(扣除維修、洗井等非正常工況),選擇該采場平均氡濃度270.6 Bq/m3作為氡濃度數據,氣象條件選擇距離設施最近氣象站完整一年逐日風速風向數據,用公式(2)計算可得該采場年氡釋放量為30.83 GBq/a。計算抽液孔歸一化氡釋放量為0.26 GBq/tU。

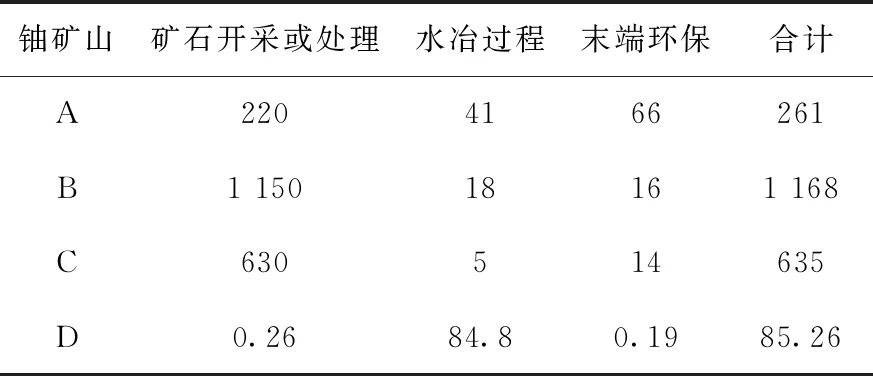

根據文獻數據[3-4]分析對常規地下開采鈾礦山與地浸礦山氡排放特征。常規開采鈾礦山A礦、B礦、C礦的主要氡釋放源頭分別是回風井、尾渣庫與堆浸場,D為內蒙古某CO2+O2原地浸出采鈾礦山。其中,地下開采鈾礦山礦石開采或者加工階段主要氡排放設施為回風井,水冶過程主要設施包括堆浸場與水冶車間,環保安全處置過程氡排放主要是尾渣庫;地浸鈾礦山礦石加工要氡釋放源為井場抽液孔氡釋放,水冶過程氡釋放主要包括水冶車間、集液池、配液池,環保安全處置過程主要是蒸發池。通過表4比較可知地下開采鈾礦山每生產1 t鈾氡釋放量為327~1 184 GBq(3.27×1011~1.184×1012Bq),而地浸過程氡歸一化釋放量僅為85.26 GBq/tU,僅為地下開采過程氡釋放量的四分之一左右。

表4 地下開采與地浸鈾礦山歸一化氡釋放量比較 (GBq/tU)

地浸過程與地下開采過程相比,由于未將礦石挖掘到地表,減少了開采過程氡釋放,而地浸鉆孔氡釋放量遠低于礦石開采過程,約為地下開采過程的千分之一。水冶過程由于受到開放式集液池與配液池影響,氡釋放水平較高,隨著工藝改進,將集液池與配液池封閉后至少減少該過程90%的氡釋放量,可進一步降低該過程輻射環境影響。末端環保中,由于地下開采鈾礦山的廢石場、尾礦(渣)庫等設施在退役覆蓋前持續釋放氡,而地浸鈾礦山只有蒸發池,且蒸發池由于水面覆蓋比例較高而大幅度降低氡釋放量。整體上地浸鈾礦山歸一化氡釋放量遠低于地下開采鈾礦山。

與相關文獻報道國外類似技術相比,美國各類鈾礦山歸一化氡釋放量為200~12 700 GBq/tU[17]。澳大利亞Beverley地浸礦山歸一化氡釋放量為43.4 GBq/tU(僅計算水冶過程)[18]。對比來看,除水冶過程氡釋放量高于國外類似裝置外,我國CO2+O2原地浸出采鈾礦山氡釋放控制水平處于國際領先地位。

綜上,歸一化氡釋放量分析發現我國CO2+O2原地浸出采鈾礦山氡釋放量水平較低,不僅低于地下開采鈾礦山,在國際上來看同類技術裝備也處于輻射環境影響優勢地位。

5 結論與建議

CO2+O2原地浸出采鈾礦山抽液鉆孔是該類型鈾礦山的典型氡釋放源,采用小體積固體徑跡探測器可實現抽液鉆孔氡濃度被動式探測,本研究對采區7個井場監測氡濃度范圍為55.7~390.8 Bq/m3,加權平均氡濃度為270.6 Bq/m3。

實測有效擴散系數推算抽液孔出口處氡濃度是一種除現場監測外有效獲得出口氡濃度數據的有效方法。采用一維垂直擴散模擬裝置測量了抽液孔環境有效擴散系數,采用最小二乘法擬合計算了介質溫度16 ℃、相對濕度為67%~86%條件下,氡垂直方向向上有效擴散系數De為0.057 8 cm2·s-1,據此推算抽液孔出口氡平均濃度為254.4 Bq/m3,對比實測加權平均氡濃度(270.6 Bq/m3),系統偏差數據建議采用修正系數1.05。進而推算該井場201口抽液鉆孔氡總釋放量為30.83 GBq/a。

我國CO2+O2原地浸出采鈾礦山氡釋放量水平較低,不僅大幅度低于地下開采鈾礦山,在國際同類技術裝備也處于輻射環境影響優勢地位。CO2+O2原地浸出采鈾礦山歸一化氡釋放量不足地下開采鈾礦山氡釋放量的四分之一。在原位浸出階段氡釋放量降低為地下開采鈾礦山礦石開采與處理階段的千分之一。建議開發水冶全流程封閉工藝,封閉集液池、配液池等水冶過程與外環境聯通環節,進一步提升地浸鈾礦山輻射防護能力。